- +1

“Nice爷爷”获颁英国文学奖,表情包王者用童书安慰世界

原创 之白 iWeekly周末画报

一个头发花白的老头,闭上眼咂了咂嘴,然后灵动挑眉,睁眼露出灿烂的笑容,下方字幕区弹出醒目的单词:Nice——你一定在中文互联网上见过这个相当“魔性”的表情包。它可能出现在你和朋友的聊天对话框里,也可能出现在一些短视频或公众号文章中,用法总是相同的:代表着人们对事物的某种心领神会的肯定。但你很可能不知道的是,这个在表情包里眉飞色舞的“Nice爷爷”其实大有来头。

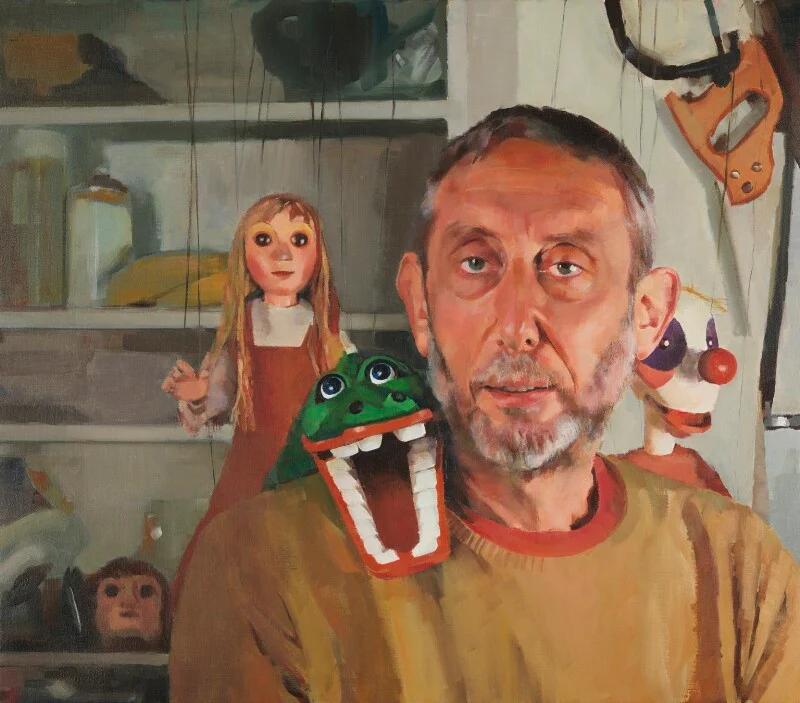

他是英国著名儿童文学作家、诗人,也曾是主持人、政治专栏作家和活动家,目前则担任伦敦大学金史密斯学院的儿童文学教授。他写有200多部作品,其中多数为儿童文学,并曾于2007年当选英国水石儿童文学桂冠奖得主。就在今年6月末,他又获颁英国笔会品特奖,成为那些“定义了我们生活和社会的真相”的作家当中又一员。他的名字叫迈克尔·罗森(Michael Rosen)。

品特奖评委、英国笔会主席露丝·博斯维克(Ruth Borthwick)认为,罗森的儿童文学写作方式“反映了孩子们的日常世界,并以幽默与文字游戏的形式印证着他们充满想象力的思考与存在”。另一名评委、诗人雷蒙德·安特罗布斯(Raymond Antrobus)称赞罗森是“充满激情的语言学家、天才的人文主义者、英国瑰宝和胡言乱语的代表人物”,“罗森对英语语言、文学与文化有着卓越且无可争议的影响,这是独一无二的,值得重大奖励”。但或许是戏剧导演和作家安柏·马西-布隆菲尔德(Amber Massie-Blomfield)的评价最为贴切:“迈克尔·罗森具有一种罕见、无价的天赋:能够以快乐、幽默和希望的精神处理生活中最严肃的问题。他的作品是关于人性的课程,告诉我们如何在脆弱的时刻发现自己最好的一面。”在马西-布隆菲尔德看来,罗森不仅是他曾帮助造梦的数百万儿童的榜样,更是无数成年人的榜样,“我们需要更多像他这样的人”。

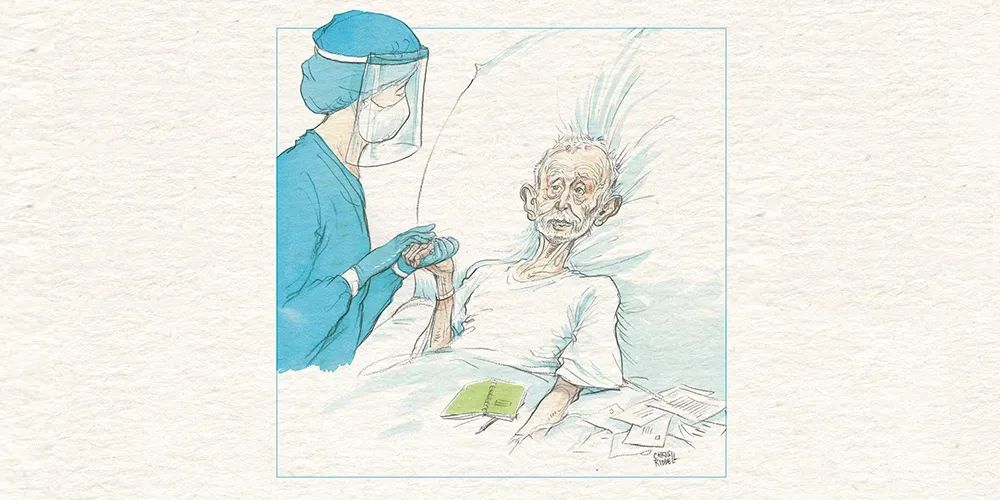

▲罗森与曾在新冠期间救治他的医护合影。

儿童作家成长记

1946年5月,迈克尔·罗森出生在英国伦敦附近米德尔塞克斯郡哈罗的一个犹太裔家庭。他的父母都对教育事业颇有志趣,父亲哈罗德·罗森(Harold Rosen)是中学英语老师,后来成为英国重要的左翼教育学家,母亲康妮(Connie)是小学教师和培训学院讲师。罗森从小由他们亲手带大,也从小便深受他们的开明教育观的影响。

“不得不说他们是非常有趣、幽默的人,喜欢笑话、故事和歌曲。我的父亲喜欢用很多不同的语言唱歌,也喜欢朗诵一些诗歌或喜剧,尤其是莎士比亚。这意味着我的脑子里充满了各种各样的单词和表达。”11岁时,罗森被送到哈罗维尔德县的文法学校就读,就是在这里,他开始对表演和写故事产生兴趣,也开始写诗。课余时间,他经常去伦敦质疑者剧院(Questors Theatre)一家名叫“年轻质疑者”的表演俱乐部,在那里学会了表演和导演戏剧。17岁时,他从哈罗维尔德文法学校转到了沃特福德男子文法学校,并在无意中听说了乔纳森·米勒(Jonathan Miller),一个比他年长12岁的戏剧导演、幽默作家和医生,他开始自忖,“如果能够通晓科学,通晓艺术,又风趣又温文尔雅,这样不是很好吗?”

于是,高中毕业后,罗森去了米德尔赛克斯医院医学院,开始了最初的医学培训。但他很快发现自己对医学院的生活并不适应,便又转至牛津大学沃德姆学院攻读英语学位。在此期间,他投入大量时间进行写作、表演和导演戏剧。这也是20世纪60年代中后期,一个“全世界都在发生巨变的时代。人们联合起来要求自由与权利——无论是在美国的非裔美国人,在旧苏联的所有民族和所有国家,还是在非洲的许多仍处于欧洲殖民统治之下的国家”,罗森回忆,大学时期,“我也卷入了这些事件当中,被捕两次:一次是因反对越南战争的示威活动,一次是因反对一名理发师拒绝为黑人理发的抗议活动”。

1969年,从沃德姆学院毕业的罗森进入英国广播公司(BBC)开始实习。他为BBC校园电视台主持一档名为《海象》的系列节目,主要向低龄儿童教授听说读写等基础内容;此外,他还撰写了一部关于儿童阅读的系列读物《山姆在博夫岛》(Sam On Boff’s Island)。但没过多久,罗森就开始意识到BBC的工作在本质上令他沮丧:“他们对 ‘教育’的看法相当狭隘。机器决定了这就是未来的方向,而你自己的创造力将一落千丈。”最终,他因毫不掩饰的左派观点而在1972年被BBC解雇,成为一名自由作家。两年后,他的第一本儿童诗集《管好你自己的事》出版,紧随其后的是《你不想知道吗?》《你告诉我》《快,让我们离开这里》,凭借着独特的幽默诗风,罗森很快奠定了自己在儿童文学领域的地位。教育学家莫拉格·斯泰尔斯(Morag Styles)称他为“当代儿童诗歌中最重要的人物之一”,也是第一批“密切关注自己的童年经历,并用儿童实际使用的普通语言 ‘如实地讲述’”的诗人之一。

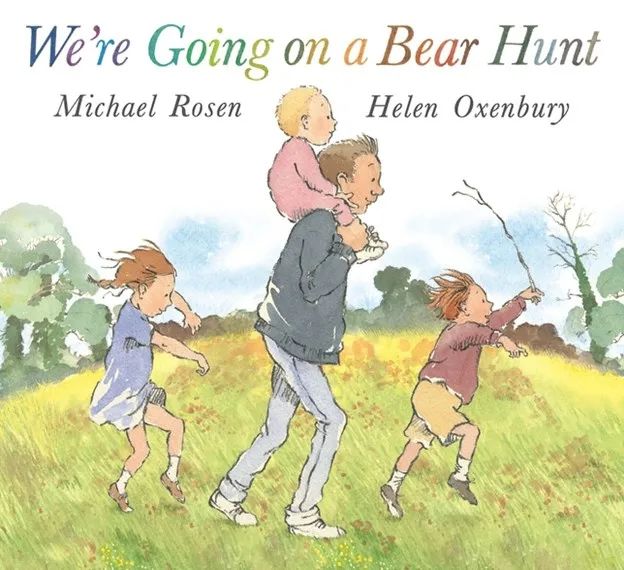

罗森最成功的代表作是1989年出版的儿童绘本《我们去猎熊》(We’re Going on a Bear Hunt),它根据一首美国民谣改编,讲述一户有五个孩子的家庭想要出门猎熊却遭遇危险的故事,图画部分由英国著名插画家海伦·奥克森伯里(Helen Oxenbury)负责。《我们去猎熊》曾获得1989年雀巢儿童图书奖和凯特·格林纳威奖等多项童书大奖;而为庆祝该书问世25周年,出版商沃克图书公司还在2014年专门举办了一场罗森读书会,吸引了大约1500名儿童现场参加和近3万名儿童在线参加,打破了“最大阅读课”的吉尼斯世界纪录。

2007年,罗森当选为第六位英国水石儿童桂冠奖得主,在他于2009年6月卸下这一得主之位时,他在《卫报》撰文,讲述了自己在儿童文学创作生涯中的一些独特心得:“我和孩子们看过一部叫《山水印象》的中国电影,讲的是一个独自生活在山里的小女孩救了一个老人,老人便教她弹奏古琴。我们谈论了这种贯穿于中国诗歌中的思想,即你可以不提及情感而表达情感,通过你的所见所闻而传达自己的情感。”他说,在阅读训练中,一些孩子注意到老人在离开时,给了小女孩一个拥抱,“我注意到他把古琴赠予女孩,却没注意到这个拥抱。现在,孩子们把它变得重要了”。他欣慰于这群年轻小读者的发现,“有时候,当我和孩子们坐在一起,当他们获得空间谈论或写下自己的故事时,我感到自己很荣幸能够受邀参与其中”。

生命的每一次悲伤与变好

罗森的公开形象似乎永远是一个快乐、童心未泯的儿童作家。他在2007年开通了自己的YouTube频道《与迈克尔·罗森一起读儿童诗歌与故事》(Kids’ Poems and Stories With Michael Rosen),如今已77岁高龄的他仍然坚持每周或隔周上传视频,用丰富的表情和肢体动作讲述一个个引人入胜的小故事,起到寓教于乐的作用。广为流传的“Nice”表情包正是来自其中一则关于“热食”(Hot Food)的视频。罗森的YouTube视频已经总计获得超过1亿次播放量。然而,很难想象,就是这样一个总是神采飞扬、露着一口可爱兔牙的小老头,却在自己的生命里一次又一次遭受着不幸的经历。

在最新出版的《变好》中,罗森回忆了对自己最致命的一场打击。53岁那年,二儿子埃迪突发脑膜炎球菌败血症去世,年仅18岁。罗森写道,他仍然记得那天晚上的埃迪像往常一样道过晚安后上床睡觉,只是带了点类似流感的症状。可是再也没有醒来。当他在第二天发现埃迪手脚冰冷地躺在床上,无声的恐惧与巨大的悲恸完全笼罩了他。“你怎么能从如此彻底和毁灭性的事情中变好呢?”于是悲痛之余,他和妻子一起前往巴黎旅行散心。在蒙帕纳斯公墓,他们遇到一个倚墙哭泣的女子。她抽泣着告诉他们,自己是在哀悼十年前死去的儿子。于是那一刻,罗森开始自省,担心这是否也会成为自己将来的宿命:在余生中都感到如此悲伤。

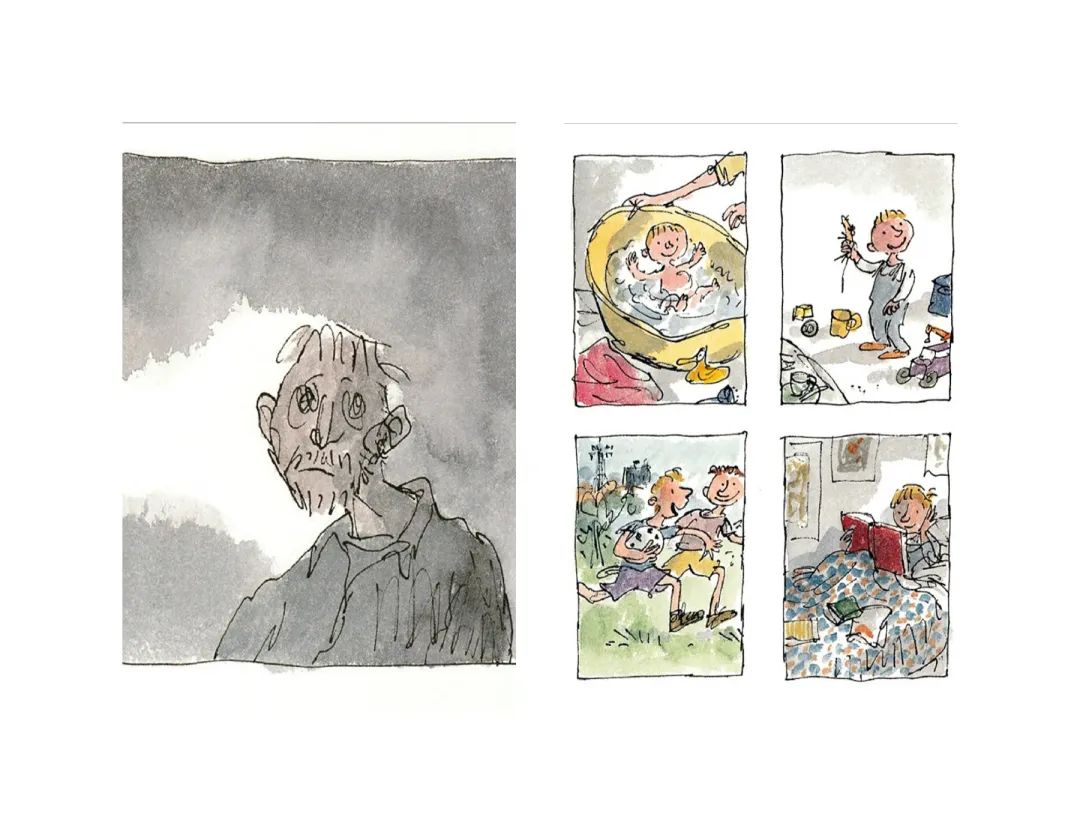

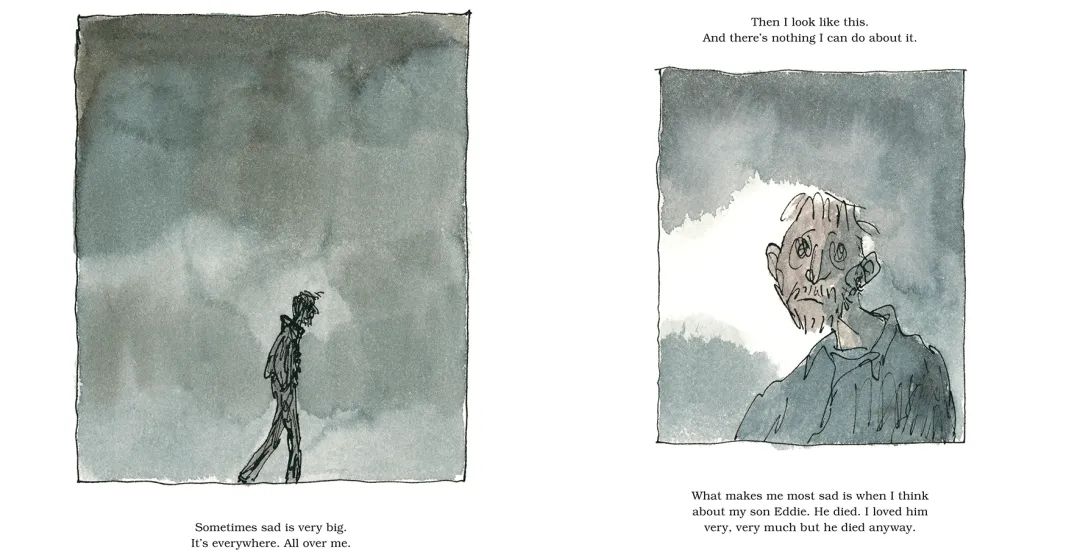

▲《悲伤之书》部分内容。

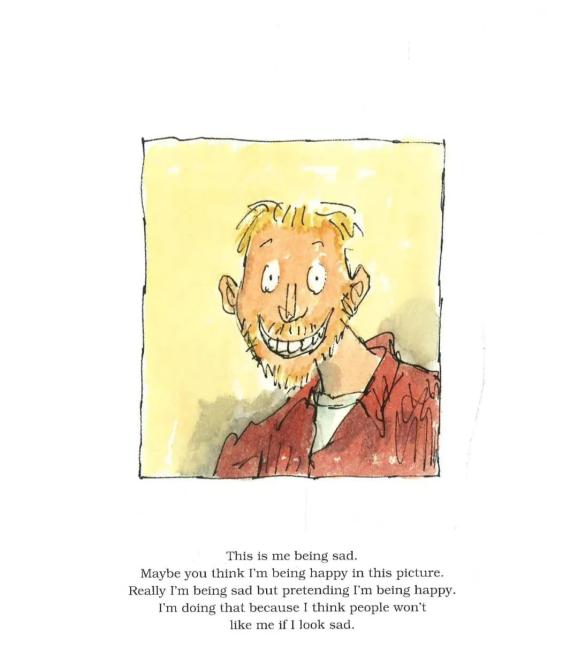

终于在2004年,他写出了《悲伤之书》,由漫画家昆汀·布莱克(Quentin Blake)绘制插图。这部色彩明显不如往日明丽的读物开头,是一幅看起来很开心的罗森画像,文字却解释称他实际感到悲伤,只是假装快乐。全书便以许多类似这样文本与图画之间的脱节,来试图传达复杂的悲伤感受。这部与众不同、充满负面情绪的儿童作品受到意外好评,《卫报》推荐称:“《悲伤之书》没有掩盖黑暗,没有试图假装痛苦和悲伤是容易承受的。但它确实至少说明了有时候感到糟糕也没有关系。”《出版商周刊》认为它将“引起任何痛失所爱者或正应对无以言表之悲伤者的共鸣,并为他们提供帮助”。而它也最终疗愈了罗森自己。埃迪去世20多年后,罗森发现他仍然“在那里,在我心里,在我身边。他是 ‘安息’于我心中,与我同在吗?是的,我想大概就是这样”,他在《变好》中这样写道。

当然,还有很多其他的悲伤:他身为犹太人而面对反犹主义的时刻,他因自己的左派观点而被BBC列入黑名单的时刻,他因甲状腺功能减退症而身体不断衰弱的12年,还有他在新冠疫情期间被两度送入重症监护室,昏迷了40多天后才最终出院——那是在2020年3月。“我确实想过直接死去。但他们——医生和护士——不会允许。”他说。罗森后来得知,自己被一些人评选为了“年度复活者”(Resurrection of the Year)。

“我把我曾经做过的事情提供给你,让你去思考、无视、适应、改变或随便做你想做的事情。”他写道。一个特别的故事是在他童年时期,父亲某天突然告诉他,他原本还有一个哥哥,但“在母亲怀里咳嗽致死。那时战争尚未结束,他们没处买药”。然而罗森自己追溯的家族史却表明,这个兄长是在大屠杀期间被杀害的。他意识到,父母可能认为“这样你就会好起来:尽可能少说这些可怕的事情”,但罗森不同意这种观点。在他看来,遭遇不幸时,人们应当承认、面对并采取行动;哪怕只是“感到悲伤”,也是“一种退缩和自责。感到悲伤是在向自己发出一种信号,让自己什么都不要做”。

“某种意义上,我们谈论的是身体的脆弱性。每当我们伤害自己,我们都在面对这样一个事实:人类身躯本质上与砖块或石头没有任何区别。它是很强壮,但也很易碎。更重要的是,我感受不到你的痛苦,你也感受不到我的痛苦。我们最终着迷于比较彼此的痛苦是否相同,以及谁的痛苦更甚。”对于那些深陷悲伤无法自拔的人,罗森给出了许多简单可执行的建议:学习新事物、像猫一样伸展、跑步、遵医嘱吃药,甚至可以是把不好的情绪写成纸条塞进盒子里。

“努力变好的要义之一就是不要让自己觉得孤单。”而如果一个人反复思考一些消极的事情,那么答案“与其说是放手,不如说是改变你对它的把握,就像你在被一个塑料购物袋的提手勒伤手指之前,将它转移到另一只手上”。方法和答案从来不是唯一的。他强调:“我们可以看别人怎么做,听别人怎么说。然而最终,我们需要让它适应于我们自己,适应于我们自己所处的生活环境。”

内容来源自《周末画报》

撰文—之白

编辑—喜乐

图片—GETTY

iWeekly周末画报独家稿件,未经许可,请勿转载

原标题:《“Nice爷爷”获颁英国文学奖,表情包王者用童书安慰世界》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司