- +1

两个孩子,制造了美国历史上最血腥的校园杀戮事件

科伦拜因案,是美国历史上最血腥的校园杀戮事件之一,也是之后近20年间校园枪击案的模板。

故事发生在1999年4月20日,美国科罗拉多州的科伦拜因高中,两个不满18岁的少年迪伦和埃里克经过长时间的策划,请人代购枪支并私下交易了一把二手枪,然后携带枪支和自制的爆炸物进入校园,枪杀了12名学生和1名教师,造成24人受伤,最后双双自杀身亡。

《科伦拜校园事件》剧照

此事引发美国社会极大震惊,以及对于社会边缘人、重金属音乐、青少年心理问题、暴力娱乐产品、枪支管理、人生信仰等很多现实问题和道德问题的深刻讨论。

深度报道该案件的《科伦拜因案》2009年被Slate评为“25年来最好的50部非虚构作品之一”,是关于此案最权威、最翔实的调查作品。近日,译文纪实推出了该书中文版。

作者戴夫·库伦是最早到达现场的记者之一,从那时起,他花了10年时间调查和写作,走访了该校师生、家长、处理伤者的医生、两人的心理医生以及当地警方、政府人员、FBI探员,搜集了包括文件、案卷,两名学生的作业、日记、博客等大量证据,在细致地讲述此案来龙去脉的同时,驳斥了一些误解,证实和提供了一些细节。一些场景被鲜活地还原,凶手的行为和心理演变过程、幸存者的痛苦与挣扎呈现得淋漓尽致,发人深省。

戴夫·库伦就科伦拜因案接受电视采访

2002年,著名纪录片导演迈克尔·摩尔拍摄的同名纪录片,获得第75届奥斯卡最佳纪录片奖、第55届戛纳电影节金棕榈奖提名。

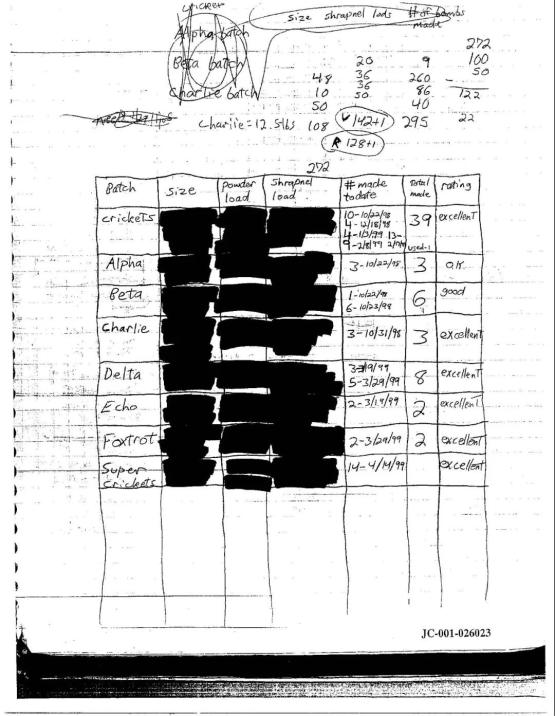

书中有两位肇事青少年的日记、作业,为血腥行动做的计划,及作案工具、行动手势的设计图等。

作案的两位青少年有反社会人格,作者请教了FBI专家,在书后为教师和青少年阅读和讨论此书列出了建议。

今天,跟大家分享一篇书摘——两位青少年的作案计划。

两个少年的“计划”

摘自《科伦拜因案》

(美)戴夫·库伦 著 傅洁莹 译

科伦拜因也会有一场爆炸。

埃里克设计了至少7个大炸弹,是他根据在网上找到的一本题为《无政府主义者食谱》的书制作的。

他选择了“烧烤”设计:几个标准的丙烷罐,胖乎乎的白色圆罐,高18英寸,直径1英尺,里面装有大约20磅极易爆炸的气体。

1号炸弹使用喷雾罐作为雷管,每个喷雾罐都连接到一个老式的闹钟上,顶上有圆形的金属铃。第一步是把它们放置在埃里克家附近的公园里,那儿离学校3英里。这些炸弹可以炸死数百人,但只用于对付石头和树木。

在袭击之前,先安排一个诱饵:吓吓社区居民,转移警察的注意力。每争取到一分钟都将增加潜在的死亡人数。他俩要把麦克维的纪录提高翻2倍或3倍。他们估计死伤数目会有“上百”“好几百”和“至少四百”的差异——根据他们准备的弹药数量,这样保守有点反常。

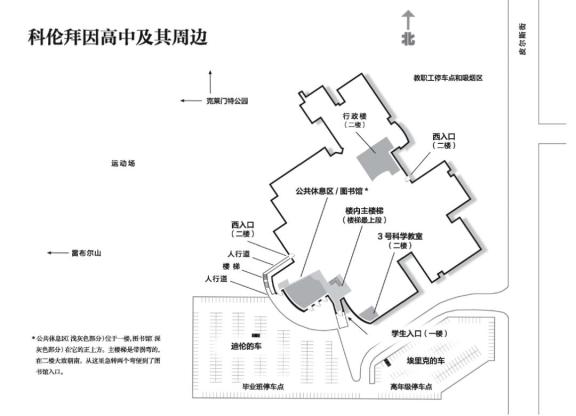

科伦拜因高中地形图

对于埃里克而言,设计诱饵可能还有一个原因。他对人有着惊人的洞察力,迪伦一直犹犹豫豫。如果迪伦有所保留,诱饵将帮助他放松。这是一场不会造成伤害的爆炸,没有人会被伤到,不过一旦他们开车走掉,迪伦就会下手。

这件事的主要部分安排了三幕,就像剧本一样。

第一步,先在“公共休息区”引发一场大规模的爆炸。在第一批就餐开始时,有600多名学生蜂拥而入,铃响2分钟后,其中大多数就会死去。第一幕中安排了2枚炸弹——和诱饵计划一样,用丙烷罐制作,里面装了中钉子和BB弹片,这样一来就会碎片四溅,然后绑在装满汽油的罐子以及一个小一点的丙烷罐上,再用电线连接到同样的老式闹钟上。

每颗炸弹的大小都刚好能塞进一个行李袋,埃里克和迪伦会在场面混乱到最严重的时候把旅行包拖进去。这让迪伦再次感觉到杀人并不困难。按一下连接闹钟的铰链既不会流血,也不带个人感情。感觉不像是在杀人——不见流血,不用尖叫。迪伦的杀戮计划的大部分在他亲眼看到之前就已经结束了。

火球将吞噬大多数用午餐的人,同时让学校一片火海。埃里克画了详细的图表。他把炸弹分开放置,但都放在中心区域,以达到最大的杀伤半径。它们会被放置在两根支撑二楼的粗柱子旁边。计算机模拟和现场试验稍后将证明,炸弹极有可能炸毁二楼的部分楼面。

显然,埃里克希望看到图书馆坍塌、图书馆里的人坠落下来,砸向身上着火的午餐者。

美国科罗拉多州科伦拜因高中

一旦定时炸弹开始滴答计时,杀人者将迅速离开,以90度角穿过停车场。他们会走向各自的车,按照他们的策略,两车停的地方相距约100码。

这两辆车就是他们的移动进攻基地,在那里他们将装备完毕启动第二幕。一番预先定位后留出了最佳的开火通道。他们反复测试装备,以期快速上手。炸弹会在11:17引爆,人群密集的侧翼将轰然倒塌。当火焰腾空而起的时候,埃里克和迪伦会在出口处举着半自动枪支等待逃出来的幸存者。

第二幕:开火。这会很有趣。迪伦将用上一把英特拉泰克公司生产的TEC9和一把霰弹枪。埃里克有一支9毫米高射卡宾枪和一把霰弹枪。

为了方便隐藏,他们把霰弹枪的枪管锯了下来。他们俩一共携带了80个便携式炸药——管状炸弹和埃里克称为“蟋蟀”的二氧化碳炸弹——外加一批燃烧瓶、各种奇怪的刀子,以防事情发展到需要肉搏的地步。他们会穿上步兵式的背带装,这样就能把大部分武器和炸药绑在身上。

两人会各带了一个双肩包及一个行李袋,以便把更多的武器带入进攻区域。他们会把燧石火柴条绑在前臂上,以便迅速点燃炸药发动袭击。他们将自始至终穿着黑色长罩衫——一方面为了隐匿弹药,另一方面让他们看起来像坏蛋。(后来这两件长罩衫被普遍说成长风衣。)

埃里克的制造管状炸弹的计划表,1998年10月至1999年4月

他们计划炸弹一爆炸,就向大楼进发。他们会退回到足够远的地方,在能看到彼此的拐角处——只要不被爆炸殃及就行。他们设计了彼此之间传达信息的手势。每个细节都计划好了;排兵布阵非常重要。这所占地25万平方英尺的学校有25个出口,所以部分幸存者会逃跑。

两个男孩可以在看得到对方的同时,眼睛盯着大楼的两侧——包括三个主出口中的两个。他们的火力将共同对准最重要的一个出口:毗邻“公共休息区”的学生入口,距离放置大炸弹的地点只有十几码。

将自己定位在与目标成直角的位置是美国步兵的标准做法,在佐治亚州本宁堡的步兵学校会教给每个步兵。军方称之为“交叉火力通道”。目标不断受到来自两个方向的火力攻击,但进攻者的武器绝不会指向同伙。即便其中一个枪手突然转向朝一个逃跑的敌人开火,其队友也是安全的。

从他们的初始位置出发,埃里克和迪伦可以在90度的射击半径内扫射,而不会伤及对方。即使其中一名枪手前进速度更快,也绝不会闯入他搭档的射击路线。这是现代小型武器战中最安全、最有效的攻击模式。

这是埃里克和迪伦回味的一个阶段,也是他们料到会死的时刻。

他们几乎没有希望亲眼见证第三幕的发生。在首次爆炸发生45分钟后,当警察宣布袭击结束,医护人员开始把缺胳膊少腿的人抬进救护车,记者们向密切关注此事的全国人民播报现场的恐怖情景时,埃里克的本田和迪伦的宝马将直直地冲向摄制组和急救人员。

每辆车上都装着两个甚至更多的丙烷装置以及装在一堆橙色塑料罐子里的20加仑汽油。为两辆车选定的位置将使第二幕的火力达到最大,并在第三幕杀死更多的人。汽车要离大楼很近,靠近几个主出口——那里是警察指挥、紧急医疗救助以及新闻采访车的理想位置。

它们离大楼的距离以及彼此的间距刚好足以扫射到高三和高四年级学生停车点的大部分地方。最大死亡人数为:近2000名学生,加上150名教职员工,加上人数不明的警察、医护人员和记者。

在科伦拜因高中大屠杀两周年之际,学生们站在纪念13名遇难者的纪念碑前

埃里克和迪伦考虑大开杀戒至少有一年半了。一年前他们就已经定好了大致的时间和地点:4月,“公共休息区”。随着“审判日”的临近,他们敲定了细节:4月19日,周一。日期看起来绝不会改了,他们在临死前10天内留下的记录里面两次明确提到了这个时间。

他们没有解释为什么选这一天,尽管埃里克提过要超越俄克拉何马城的爆炸案,所以他们可能正计划以此呼应该事件的周年纪念日,正如蒂莫西·麦克维的爆炸案是为了纪念韦科惨案。

袭击的时间点很关键。

学生们都喜欢早点去吃饭,所以第一批次的午餐最受欢迎。学校里人口密度最大的时间和地点是11:17的“公共休息区”。

埃里克把时间精确到了分钟,因为他对目标进行了清点。他算过,从10:30到10:50,只有60到80个孩子分散在“公共休息区”。在10:56到10:58之间,“食堂阿姨端出屎一样的东西”,他写道。

随后,食堂2号门打开,出现了“稳定的人流”。他记下了每扇门打开的确切时间,并以分钟为单位计算增加的人数。

11:10,铃声响起,第四节课结束,学生们涌进走廊。片刻之后,大家急匆匆地排起了队,每分钟增加50多个人:300,350,400,450,到了11:15分达到500多人。

埃里克和迪伦的各种手写时间表显示,炸弹计划在11:16到11:18之间引爆。最后一个时间的下面是一些小俏皮话:“玩得开心!”以及“哈哈哈!”

《科伦拜因校园事件》剧照

埃里克和迪伦预料到他们发动的袭击会让公众感到困惑,所以他们留下了大量材料来解释他们的一举一动。

他们保存了日程安排、预算、地图、图纸和到处搜罗来的各种器物,以及在笔记本、日记簿和网站上留下的评论。他们还专门设计了一系列视频来解释这次袭击。这些视频被称为“地下室录像带”,因为大多是在埃里克的地下室拍摄的。

埃里克留下了20页的日记,专门讲述他的想法,这使得一切更加清晰。这两份按事情发生顺序留下的记录都在披露真相,但其自相矛盾之处也令人抓狂。这些内容非常令人不安,以至于治安官办公室决定不向公众公开,甚至连地下室录像带的存在也隐瞒了好几个月。多年以来,埃里克和迪伦的真实意图一直是个谜。

埃里克的计划没有成功,首先是日期——显然是由于弹药的问题。周一的时候,他有四把枪,约700发子弹。他想要更多。他刚满18岁,因此可以自己去买,但不知为何他没有意识到这一点。

他习惯于依赖别人,觉得马克·曼内斯能帮上忙。曼内斯是个毒贩,副业是倒卖点枪支弹药。1月份,他恪守承诺搞到了一把TEC9,不过在子弹这事上面拖得太久。星期四晚上,埃里克开始缠着他想办法。4天后,埃里克还是没拿到任何东西。

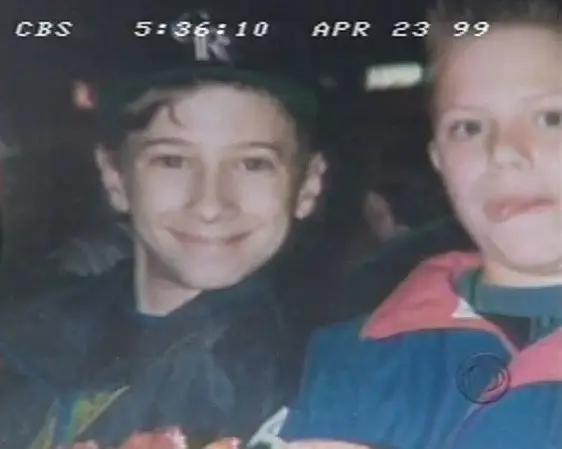

童年埃里克

就算弹药不足,他们本来也是可以照计划进行的,只不过火力会被削弱。

霰弹枪不是为了快速射击而造的。TEC-9可以装二三十个弹匣。迪伦只需轻轻一按,一个弹匣就弹出来,再用手一推,就能装进一个新弹匣。真正的枪迷讨厌这种东西。

对于专业人士来说,它太大,太笨重,太不靠谱了——就是穷人家的乌兹冲锋枪。经销商抱怨这种枪的设计粗制滥造,供弹频繁出错,瞄准装置粗糙,经常对不准还调节不了。俄罗斯一家大型枪支经销商的网站上是这么评价的:“造价便宜,勉强能用。”但它容易搞到手。

星期一,埃里克和迪伦过得平淡无奇。他们在日出前起床,去上6点开始的保龄球课。他们没有上完第四节课就走了,留出时间去黑杰克披萨店吃了一顿很长的午餐,然后照常上了其他课。那天晚上,曼内斯突然弄到了弹药。他在凯马特买的:两盒子弹,每盒50发。总共25美元。

埃里克开车去曼内斯家取弹药。他似乎急着拿到手。曼内斯问埃里克那天晚上是否要去射击。

也许明天吧,埃里克说。

(书摘有删节,完整内容以正式出版物为准)

美国历史上极其血腥校园杀戮事件之一

近20年间校园枪击案的模板

本书被评为“25年来Top50部非虚构作品之一”

同名纪录片荣获第75届奥斯卡最佳纪录片奖

2009年《纽约时报》《洛杉矶时报》《芝加哥论坛报》年度最佳图书

《科伦拜因案》

(美)戴夫·库伦 著 傅洁莹 译

ISBN:9787532792146

定价:68元

出版时间:2023年7月

上海译文出版社

内容简介

2009年被Slate评为“25年来最好的50部非虚构作品之一”。

科伦拜因案,是美国历史上最血腥的校园杀戮事件之一,也是之后近20年间校园枪击案的模板。本书是关于此案最权威、最翔实的调查作品。

故事发生在1999年4月20日,美国科罗拉多州的科伦拜因高中,两个不满18岁的少年迪伦和埃里克经过长时间的策划,请人代购枪支并私下交易了一把二手枪,然后携带枪支和自制的爆炸物进入校园,枪杀了12名学生和1名教师,造成24人受伤,最后双双自杀身亡。

此事引发美国社会极大震惊,以及对于社会边缘人、重金属音乐、青少年心理问题、暴力娱乐产品、枪支管理、人生信仰等很多现实问题和道德问题的深刻讨论。

本书作者戴夫·库伦是最早到达现场的记者之一,从那时起,他花了10年时间调查和写作。他走访了该校师生、家长、处理伤者的医生、两人的心理医生以及当地警方、政府人员、FBI探员,搜集了包括文件、案卷,两名学生的作业、日记、博客等大量证据,在细致地讲述此案来龙去脉的同时,驳斥了一些误解,证实和提供了一些细节。一些场景被鲜活地还原,凶手的行为和心理演变过程、幸存者的痛苦与挣扎呈现得淋漓尽致,发人深省。

2002年,著名纪录片导演迈克尔·摩尔拍摄的同名纪录片,获得第75届奥斯卡最佳纪录片奖、第55届戛纳电影节金棕榈奖提名。

作者简介

戴夫·卡伦(Dave Cullen),新闻记者、作家,《纽约时报》《名利场》《伦敦时报》《新共和》《新闻周刊》《卫报》《华盛顿邮报》及美国公共广播电台的撰稿人,《今日》、美国全国广播公司晚间新闻、哥伦比亚广播公司周日早新闻等电视新闻节目的客座嘉宾。获得过爱伦坡奖、洛杉矶时报图书奖,并多次荣获写作奖、媒体奖、新闻学会奖。

科伦拜因案最权威的调查者和报道者。

原标题:《两个孩子,制造了美国历史上最血腥的校园杀戮事件》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司