- +1

“失与得” | 答案在风中飘扬

Well, I got down on my knees

我跪了下来

And I pretend to pray

并假装祈祷

You know the preacher likes the cold

你知道神父喜欢寒冷

He knows I'm gonna stay

他知道我会留下来

California dreaming

加州梦

——美国60年代歌曲《California dreaming(加州梦)》

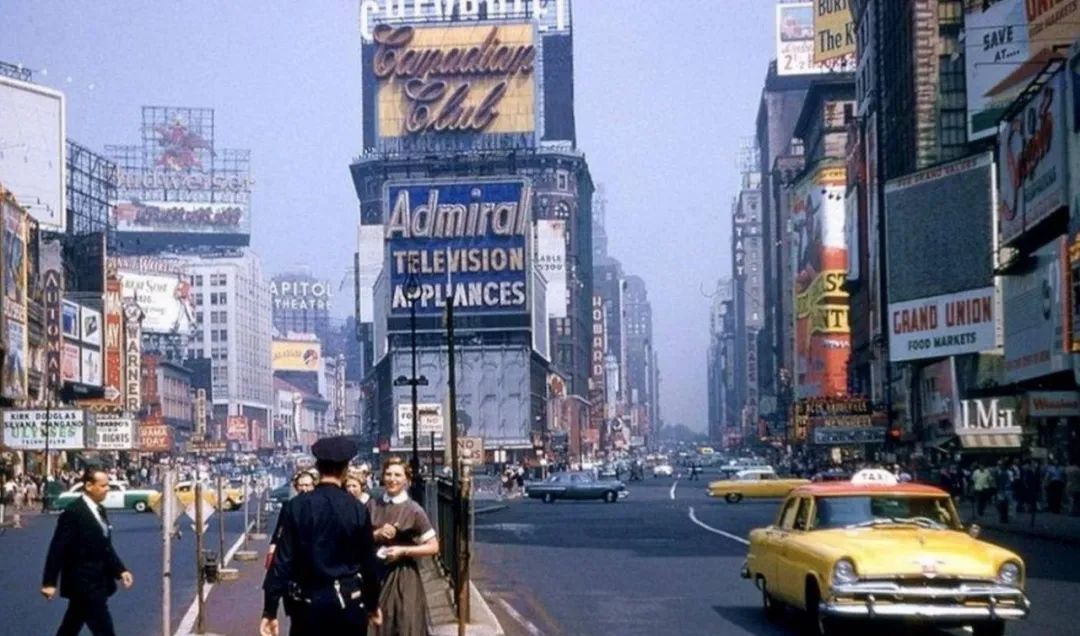

上世纪60年代的美国 图片来源于网络

回望已逝去的一个又一个时代,常常产生好像历史总是重蹈覆辙的悲哀之情,一次又一次的失去,会令人生发出悲哀和无力之感,好像什么都无法留住。但从失去中我们一定能学到什么、得到什么,所以人们拿起笔来,不停与时间赛跑,赶在下一次风暴来临之前书写过去,探寻所得之物,为今日,为过去,为后世。

“失与得”系列推送将与读者共同回望在已经逝去的时代里,人类面对痛苦、破碎、失序、彷徨时所展现出的独特生命力之美。

上世纪60年代的美国 图片来源于网络

有人说:“在美国,20世纪60年代末,每个人都堕落。”

20世纪60年代的美国,动荡、喧嚣,充满了各种可能性。民权运动、新左派运动、反战运动,风起云涌。价值体系、道德标准不断地受到冲击。此时的美国变成轰轰烈烈的政治批判与政治反抗的战场。

How many roads must a man walk down

一个人要走过多少路

Before they call him a man

才能被称为真正的人

How many seas must a white dove sail

一只白鸽要飞过多少片大海

Before she sleeps in the sand

才能在沙丘安眠

How many times must the cannon balls fly

炮弹要多少次掠过天空

Before they're forever banned

才能被永远禁止

The answer, my friend, is blowing in the wind

答案啊 我的朋友 在风中飘扬

鲍勃·迪伦这支首次发表在1962年的单曲《Blowin'in the Wind(答案在风中飘扬)》,以含蓄且冷静的方式,表达了对和平的思考。当时的美国,为了在冷战中占取上风,参加了越战,无数的士兵离开家乡后再也无法拥抱家人,美国社会中反战的情绪也日益高涨,很多艺术家、作家也在通过自己的方式表达对战争的反思。

歌曲分为三段,每一段包含了三个简单的问题,和一句迪伦的回答:“The answer, my friend, is blowing in the wind.” 整首歌没有写到任何一个具体的事件和人物,却能让所有听这首歌的人找到共鸣。在其后的反战和民权运动中,这首歌被反复传唱,迪伦也凭借这首歌的歌词于2016年获得诺贝尔文学奖。

鲍勃·迪伦 图片来源于网络

除了音乐对这个时代的含蓄映射之外,一位在美国与猫王、披头士、玛丽莲·梦露等名人比肩的“文化偶像”拿起笔来,真实记录和再现了美国1960年代的情绪。

她就是琼·狄迪恩(Joan Didion)。美国作家,当代美国文化偶像,公认的嬉皮士年代时代记录者。其写作尤其是非虚构取得了惊人成就:《向伯利恒跋涉》一书成名,由此引领了美国的新新闻主义运动,影响至今,辐射包括好莱坞在内的整个美国文化界。2013年获美国政府授予的美国国家人文奖章,奥巴马为其颁奖,授奖词称:“(琼·狄迪恩是)几十年来,美国政治和文化最尖锐、最被尊敬的观察家。”

纪录片《琼·狄迪恩:中心难再维系》剧照

《向伯利恒跋涉》的背景,正如狄迪恩在全文开头所指出的:“这是1967年的美国。市场稳定,国民生产总值高,多少人慷慨陈词,表达自己崇高的社会理想。这一年,本该是充满勇敢希冀与国家愿景的一年。”《向伯利恒跋涉》一书于1968年集结出版,仿佛是对于时代走向的预告一般——又或者她仅仅是捕捉到了声势越加浩荡的反文化运动的先声:马丁·路德·金遇刺,美国各大城市纷纷爆发动乱;美国越南战争战败,嬉皮士运动推上一波高峰;尼克松因水门事件被弹劾,西方民主遭受质疑……

《向伯利恒跋涉》

[美] 琼•狄迪恩 著

何雨珈 译

中信出版·大方 2021年6月

狄迪恩以冷冽笔锋和灼热自我,疏离又深陷,还原了1960年代的美国,特别是加州的反文化潮。“万物解体,中心再难维系”:社会繁华昌盛的表象下,传统的价值观和生活方式已然开始崩塌,而新的未来却遥不可及。社会彻底走向失序,中产阶级生活危机重重,嬉皮士运动兴起;一整代人沉浸在虚无与迷惘中,作出近乎可笑的无力反抗——这是触及美国一个时代灵魂的完整记录。

本书是美国文化偶像琼·狄迪恩的代表作,是第一批向公众揭示二战后美国繁荣表象下失序现实的作品,在当时的美国社会掀起现象级的热议,并由此成为影响至今的美国文学殿堂级非虚构写作。

《向伯利恒跋涉》 自序

文|琼•狄迪恩 译 | 何雨珈

这本书名为《向伯利恒跋涉》,因为数年来,叶芝《二度圣临》(TheSecond Coming)中的几句诗不断在我耳中回响,仿佛做了手术植入一样。逐渐扩大的旋涡,听不见放鹰人呼喊的猎鹰,如太阳般空洞无情的凝视;这些就是我的参照物,因为我的所见所闻与所思似乎找不到一个固定的模式。“向伯利恒跋涉”也是书中一篇文章的标题,那篇文章生发于在旧金山海特-阿什伯里区(20世纪六七十年代嬉皮运动的发源地)度过的一段时光。对我来说,这是所有选篇中最让我有写作的急迫感,也是唯一一篇发表后令自己陷入消沉绝望的文章。那是我第一次直接而坦率地去接触和描述万物在消散的依据、一切在解体的证明:我去旧金山,是因为几个月来自己都无法工作,心中确信写作百无一用,我所认知和理解的世界不复存在,因此无从提笔;如果我还想恢复工作,那就必须妥协于这种无序。所以,那篇文章对我来说很重要。发表之后我发现,不管想象中自己描述得多么直接和坦率,我还是没能让很多读过甚至喜欢这篇文章的读者弄清我的意思,没能表明我要描述的是更宏观的东西,并不仅仅是几个在额头上佩戴曼陀罗花的孩子。电台主持纷纷致电我家,想(在电台节目中)讨论嬉皮区所谓的“污秽”;认识的人祝贺我,说这篇文章完成得很及时,因为“现在整个风尚都退潮了,没了,消失了”。我想,每个写作的人应该都有过这样的苦恼,怀疑无人倾听自己;但在当时的我看来(也许是因为这篇文章对我的意义太重大了),这样一致的反馈实在是离题万里。

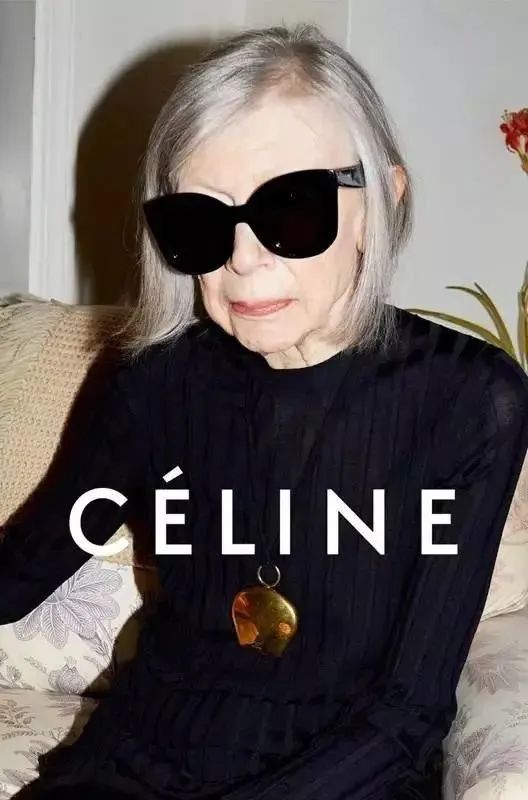

狄迪恩终其一身与时尚结下了不解之缘:她写小说非虚构也写好莱坞剧本,她的朋友圈(以及读者)遍布好莱坞,她极简的穿衣风格至今仍被人称颂,她在80多岁的高龄被celine邀请代言,时尚杂志的封面上,年迈的她戴着一幅celine的大墨镜,岁月仅仅雕刻了她的孤高之美——然而狄迪恩当然不止于此。

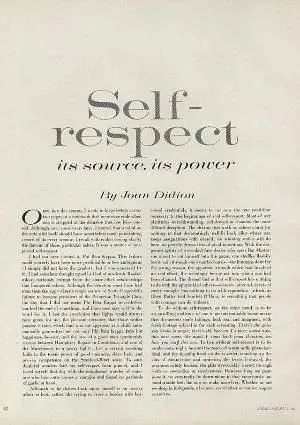

本书收录的文章,几乎都是1965-1967年间写给各种杂志的;我先回答一个可能被问到的问题,大部分文章都是“我自己要写的”。我被派往卡梅尔谷,报道琼·贝兹(美国摇滚和民谣歌手)在那里办的学校;我被派往夏威夷,应该是要写关于约翰·韦恩(美国电影演员)的文章;《美国学者》(The American Scholar)向我约稿,写一系列关于“道德”的短篇;《服饰与美容》(Vogue)请我写写“自尊”。本书收录的二十篇文章,有十三篇都发表在《星期六晚邮报》(The Saturday Evening Post)上。经常有人从多伦多这样的地方写信来,想知道(要求我回答)我怎么能甘心于为《星期六晚邮报》供稿,答案很简单。《星期六晚邮报》非常尊重撰稿人的想法,给的稿酬也足够撰稿人充分实现自己的想法,而且不撤稿换稿,在这方面秉持着非常认真的态度。我偶尔也听从《星期六晚邮报》对一些细节的更改,但自觉这不算妥协。当然,从“主题”上来讲,书里的文章也不全是关于宏观意义上的崩塌和万物的解体;这个概念太大也太自以为是了,书中的很多文章其实都是从小处着手,表达了非常私人的感情。不过,我并非过目不忘的人,也不是特别愿意写自己不感兴趣的文章,所以,不管我写了什么,反映的都是自己的感觉和心情,有时候并没什么缘故。

《论自尊》英文版

关于这些文章,我也不清楚还能跟你们说点什么。我可以告诉你们,写其中几篇的时候比写其他的要开心;但每一篇写起来都不容易,花的时间比应有的要长;写作中总会有那样的时刻,我坐在房间里,纸上写满了不能用的开头,我无法把单词组合起来,臆想着自己正处于轻微的中风状态,外表看上去倒是无恙,实际上却患了失语症。其实,写《向伯利恒跋涉》那篇时,我生了一场前所未有的大病;疼痛让我夜不能寐,所以,一天中有二十到二十一个小时,我都得喝掺了热水的杜松子酒来缓解疼痛,再吃刺激中枢神经的右苯丙胺来缓解杜松子酒的麻痹作用,以便提笔写作。(我希望你们能相信,我是秉持着非常专业的精神,为了赶在截稿日之前交稿而努力工作的,但事实并非完全如此;的确有截稿日,但那时我也遭遇了种种烦恼,而工作之于烦恼,正如杜松子酒之于病痛。)还应该告诉你们点什么呢?我很不擅长人物专访。我不愿意和任何人的媒体经纪人交谈。(这就意味着大部分演员都在我的采写范围之外,这本身就是天大的好事。)我不喜欢打电话,也不想细数到底有多少个早上,我坐在某个“西佳”汽车旅馆的床上,努力强迫自己给地区助理检察官打电话。作为记者,我唯一的优势就是身形特别娇小,气质特别低调,非常不善于表达,人们总会忘记我的存在是违背他们利益的。一直以来都是如此。这是你要记住的最后一点:作家总是在出卖别人。

原标题:《“失与得” | 答案在风中飘扬》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司