- +1

2年3城,我的4次租房“消费降级”

一.老弄堂的“好时光”

2016年,我和老公(那会儿还是男朋友)跨城恋爱,每个月我从北京坐五个多小时的高铁去上海看他。那时他收入还不错,租了闸北的一套单身公寓——位于一栋没有电梯的旧楼顶层,藏在迷宫一样的巷弄深处,唯一的好处是离地铁不远。

在这个片区租房的人极容易被识别出来,每天早晨,垃圾车从楼下叮铃铃经过,小贩在墙边铺开地摊、摆上红红绿绿的瓜果蔬菜,穿着睡衣拄着拐杖的本地阿姨大爷们三三两两聚过来,绵密的上海话一下子灌满了巷弄,年轻的租客们从他们中间走过会被齐刷刷注视,仿佛脸上刻了字。这种注视长盛不衰,日复一日使人羞赧心慌,所以必须低着头见缝插针地绕行,穿过一道道铁门,绕过一个个弯,像条银鱼一样左拐右钻、三纵两纵,望见主路上的711便利店和85度C才能大大松一口气。

巷子深处的生活也并不敞亮——阳光被过于拥挤的建筑从各个角度切割,照到天井和窗台边儿上就剩下气息奄奄的几缕,夏季多雨潮湿,全楼上下没有一件晾晒的衣物能畅快地干透。住得太近了隔音也不好,邻居家的阿姨下午四点在厨房切菜的时候,打开窗户就能和对面楼的阿姨隔空聊天,我听不懂半个字,只知道她们声情并茂、高扬低走,对所谈论的事务充满关切。

即便如此,此处的生活在我看来仍然近乎奢侈——毕竟在上海的市区,两个人能享用40平米的空间,享受全套卧室厨房卫生间,甚至还有个方方正正的小客厅。虽然屋里常年阴暗潮湿,但收拾利落了也能十分惬意。我和老公研制新菜、喝茶下棋,把电脑接在房东留下的大液晶电视上看剧,傍晚走两个街口去上海大学的塑胶操场上跑步——夜晚小小的操场人头攒动却都不是学生,全是附近老居民楼里蜗居着的不想输给生活的人们。

可“好日子”没过多久,老公就从原单位辞职了,他想做自己的事业。但对于一个没有固定收入来源的人,一个月将近5000的房租难免令人心慌,于是我们经历了第一次“消费降级”:我回了北京,他在自如上找了一间松江大学城附近的合租单间,房间十几平米,每个月1800,“出门全是树,去大超市要打车。”——他这个房间我从来没去过,因为我一直在怂恿他离开上海,到北京来和我一起住。我想得很美好:两个人这样能在一起,房租还省掉将近一半。

对于换城市生活这件事老公一直很犹豫——他在北京求学六年,但打心眼儿里不喜欢这座城市,可既然已经辞职,他似乎别无选择。后来事实证明他的抗拒是有道理的——在上海的日子,我们至少还能保全基本的居住尊严,但到了北京,一切就很难说了。

二.西四环上的回迁房

我在北京租的房子位于西四环边上——那个小区共有12栋楼,其中1至10号楼是商品房,11和12号楼是回迁房,我便落脚在其中之一。

回迁楼和商品房有着相似的粉橙色外墙,从外面看起来浑然一体,但后来我才发现门道:两种楼房中间用一道铁栅栏分开,商品楼有自己的绿地花园,而11号楼和12号楼被单独圈在一处,公共空间只是两栋楼之间的一片光秃秃的小院子。

从我房间的窗口向外望,偶尔能看到栅栏两边的两种生活:天气好时,清晨时分商品房的花园里有家庭英文老师带着几个幼童游玩,在草地上铺开毯子欢快地唱英文歌、跳舞,而这厢回迁楼的大爷大妈们也会鱼贯而出,拎着收音机牵着狗在小院子里遛弯儿,或是把脚搁在那道分隔栅栏上压腿——栅栏缝隙里偶有商品房花园漏出来的花枝,大爷们惬惬然也能蹭得一脸绿意。他们从未有什么不满神色——毕竟本小区就算是回迁楼、将近20年的二手房,至少也要8万多一平了呢。

也许正因如此,我那间16平米的小房间才这么金贵——打隔断隔成的四室中的一间,每个月房租加服务费近3000元,占我当时月收入的一半。

刚刚落脚在这里时我心情舒畅,相信“房子是租来的但生活不是”,把小小的空间打理得尽量舒适美观。其实快20年的老回迁房已经从内部开始朽坏,每一个关节都在响,每一寸墙皮都在松动,可我选择视而不见。但老公来了之后,自欺欺人就有点困难——房间太小了,桌子趴不下两个人,上厕所总要排队,每天早晨上班时间走廊里脚步声乱、摔门声响,像千军万马奔过。

对我来说,合租最大的隐患就是声音——出租房都靠隔断将套房变成尽可能多可供出租的单间,但隔断并不是真正的墙,它不能隔音,只能提供一个关于“家”和私有空间的虚幻想象。如果蜗居里的人一举一动都可能被邻居听见,也就无所谓隐私或者尊严。

比如我的女教师邻居,她光鲜亮丽地出门,发到处旅游的朋友圈,买各种营养品和化妆品,却把所有的狼狈都摔在我和她房间之间的那面隔断墙上——那面墙经常咚咚地响,声音的质感有别,所以我知道有时是椅子、衣架、书本,有时是一整具人类肉体——那是她和她12岁女儿的生活日常。

另外一些时候,我被迫听她讲在线课——她给初高中的学生补生物和化学按小时收费,给自己亲戚的孩子补课则不好意思要钱。我往往从语气就能判断她在给谁上课——对收费的学生她耐心温柔、彬彬有礼,课程结束时甚至会有点“低声下气”地请学生给自己打个好评;但给亲戚的孩子上课时,尽管她尽量压抑,但那些不耐、嫌弃和恨铁不成钢,常常让她的语调充满情绪的毒素——这常常让一墙之隔的我也无来由地烦躁,不禁打心眼儿里庆幸自己不是她摄像头前那个灰头土脸、手足无措却又“不开窍”的孩子。

你邻居对你的了解比你想象得多——这恐怕是令都市租房族细思极恐的事。而我在女邻居面前也没有尊严:我最怕她在我一个人大哭的时候敲门,最怕她笑盈盈地问起我私下给朋友打电话时说的某件事情。但不仅是她,这栋20年的老楼,全身的每一个零件都像是声音传导的媒介,各种各样的声音沿着管道、钢筋、墙体游走,我的“故事”可能早已被某层某个陌生人零零星星地知晓——就像我也经常惊悚地听见那冬天从来不热的暖气片里有人在聊天,经常在睡梦中用耳朵见证楼上不知哪家的婴儿咿呀学语、慢慢长大。

没有顽强的适应力,一个人也许真会被那些老年人的电视新闻、小孩的奔跑嬉戏、中年夫妻的相互咆哮和单身人士的深夜“不插电KTV”折磨到发疯。回迁楼里的某些租客,因为一直没能适应,又完全不知道该找上下左右哪家讨说法,就日复一日地在电梯口贴告示,起初措辞还算客气,但随着被物业一次次撕去就越来越狰狞,一句话后面跟七八个感叹号。

所以我们为什么不能住安静一点的房子?为什么不能活得更有尊严一点? 我不服。在老公来北京一个月之后,我又开始刷手机找房子了。

我搬走后,2017年1月自如释放了我原来的房间,图中左侧窗帘包着的遮光布还是我原来装的。现在同一小区同样面积的房子3500都租不到了。

三.“漂”出中关村

我上班的地方在中关村一带,这个大清王朝用来埋死去太监的地方,如今是北京房租均价最令人咋舌的地区之一。2016年年底,为了把生活质量稍微提高一点点,我和老公咬咬牙将房租预期从3000提高到了4000,想在离我单位更近一点的地方找个起码不小于15平米的单间。自如的管家闻言笑而不语,只是在接下来的两周内带我们看了毗邻中关村的几个小区,让我们好好面对现实。

房子看得越多,我的预期就降得越低,甚至渐渐迷失了要“提高生活质量”的初衷,把小本子上对面积、合租间数、交通条件的要求一一划去,只求能离单位更近一些。最后头昏脑涨的我定下了一间12.9平米、月租3300的合租单间,住进去之后左思右想总觉得哪里不对——我根本都忘了自己为什么要换房,花了半个月时间“升级”的房间比原来的还小3平米、租金却贵了400元,之前的房间因为第二年租约没到期就搬走,我还赔了自如一千多元的违约金。

至此我终于意识到不管在哪里有一个自己的家是多么重要。2017年年中,我和老公领证结婚并火速在离老家不远的无锡市买了套两居室,每个月还贷近5000元,加上北京的房租,日子一下子紧张起来。

那时老公的事业没有起色,我仍被困在月入不到一万的过渡性工作岗位上,每个月挣的钱大都砸进了房子,连叫一顿外卖手都会抖。我觉得这不合理——人怎么能把日子过成这副德性?于是就用不太灵光的脑瓜子又打起了算盘:假如我们把无锡的房子出租,每个月可以收租3000(没错,无锡的两居室出租的租金还不够在中关村租个十几平的单间),我们在北京再换一个更便宜的房子,这样两两相抵,每个月差不多就只要还房贷就好了——情况好的话,说不定无锡的收租还能剩下百八十的,减缓一点房贷压力。

但这样一来就意味着必须放弃中关村,当时的我认为别无选择,老公却有些犹豫,我便趁他在无锡处理交房后续事宜暂时回不来,一腔热血地又去找房子了。

在自如上翻了一会儿,我的心又一截截凉了下去:如果仍想在四号线沿线生活,要把房租控制在3000以下,几乎要把自己“发配”到角门西、西红门甚至高米店,这样我每天就要坐40多站地铁往返,实在望而生畏。于是我第一次跳开自如,到一家同城网站上找房子去了——就挂出的价格来看,同样地理位置,那些不知名小中介的房源竟然比自如便宜500-1000元。中介给了我一大堆备选房源,我答应过去看看。

四.玉泉山麓的“底层世界”

看房那天,一个黑胖的小伙骑电瓶车去接我,因为跟我同姓,“姐”长“姐”短地叫着。聊到兴起他得意地说:“你在同城网上打的那几家中介的电话,其实都是我。我身上揣着五六个手机呢。”而我脊背一凉,有种不祥的预感,却没有继续深想,当时觉得只要他能帮我找到好房子,玩点儿小手段又能如何。

他带我去的是一个以前只听过名字大型回迁小区——它坐落在一个神奇的地带,我称之为“玉泉山麓”。

“玉泉山”是个老北京提起只能会心一笑、不可细细言说的地方。如果在地图上看,玉泉山周边,即北京城的西北角是密集的绿色——圆明园、颐和园都挤在这一带,中间还错落着大大小小的公园,再往西就又是香山,绿意无穷无尽。虽然离中关村只有七八站路,但这里莫名其妙就给人一种“遗落之境”的感觉,打城南、城东来的车钻进这连片的绿色里,开车的人都会觉得草木繁盛得近乎奢侈,总要啧啧赞叹北京竟还有这样的地方。

一位老北京的哥曾经告诉我,这一带原来都是村庄,传说从90年代开始,一些做“不可描述”生意的人们都跑进了周边这些村里,慢慢聚集成远近闻名的“灰色产业链”。后来村子一个个拆了,或种上树变成公园,或盖成大型的回迁小区,而直到今天这一片也没有通地铁,只有稀稀拉拉的几趟公交车进出。

“玉泉山麓”各小区出租房均价比中关村地区普遍低一个档,以致于来到这里租房的人们一开始都会觉得自己捡了漏,误以为在这样风景秀丽的地方生活还能降低居住成本,要到一段时间之后人们才能清楚这低价是怎么来的——回迁的村民们一般到手的安置房都不止一套,他们会留一套自住,其它的也不太懂该如何处置。但基本在交房当天就会有中介争相联系他们,让他们把毛坯房委托给自己公司,剩下的装修、招租、维修等等一概不用管,每个月只要安心收租就好——这其实就是典型的长租公寓模式,只不过在“玉泉山麓”这样一个相对偏僻的地方,还有一些小型中介公司在和自如这样的大公司竞争,有的小公司为了抢房源,甚至租下小区一楼的住房设置为办公室,整天严阵以待。

小中介公司相对大公司的竞争力只能体现在价格更低,因此他们必须严格控制成本,装修更快更草、打隔断更狠,五六平米就能隔出一个单间——没有窗户、不能装空调,只能勉强放下一张床而已。但这样一个黑黝黝的“洞穴”,房租可以降到500-800元——自如上不可能有,也给那些收入较低的人群提供了栖身的可能。胖小伙告诉我,来“玉泉山麓”的,大部分是住不起中关村的上班族,月承租能力3000封顶,所以他手里的房子没有四户合租以下的,“面积搞那么大租金高了谁要啊?”

然而讽刺的是,“玉泉山麓”的小区们外形通常很漂亮,特别是中介带我看的这个——虽说是回迁房,但楼栋盖得出人意料地富丽堂皇,看上去竟有点像考究的联排别墅。因为是新近落成,一切都是新的、鲜艳的、洁净有序的,又因为四周几乎全是公园,空气也极其清新,蓝天碧树、黄瓦红墙,让人情不自禁地欢喜。我初来乍到不懂行,只是转了几栋楼,眼里就再也容不下别的房子了,火急火燎地签了一个15平米的单间,月租只要1900元,我欢喜雀跃——这么算无锡的房子出租还有一千左右富余,相当于北京租房没花钱,房贷压力也减轻了。

在签约的同时,我火速在自如app上转出了之前的房子,因为害怕一时难以脱手,很用心地写了推荐语,可没想到帖子刚放出去五分钟,电话就被打爆了。

我没有意识到那是北京最恐怖的“黑七月”,大量高校毕业生在寻找人生第一个落脚地,而中关村地区的房源炙手可热,几乎到了放出一个就被秒抢的地步。那几天自如负责中关村片区的管家拉了两个抢房群,里面的小年轻们整天啥事也不干就抱着手机刷房源,而我放出的那个12.9平米的小单间据说引得两个群炸了锅。

“这当口,你竟然放出了中关村唯一一套3500以下的房源……”管家啧啧感叹。而蜂拥而来的电话让我的手机开始发烫。有个男生告诉我他在苏州街地铁口正往房子那里走,二十分钟就到,让我一定要等他;另一个男生则直接告诉我他已经在楼下并要求立刻看房。被催得晕头转向的我,懵懂着把房子转给了跑得最快的那对小情侣,同时开始怀疑自己是不是做了一个错误的决定……

心虚中我打电话给老公希望获得一些支持,他却说我做事太急,当心有坑。可我仔细想了想——除了80平米的房子被隔成5间出租这件事有点令人毛骨悚然之外,其它并没有什么明显的不好,而且我们住的房间面积仅次于主卧,有向南的大玻璃窗也有空调,怎么也不会像“小黑屋”里人一样受苦。

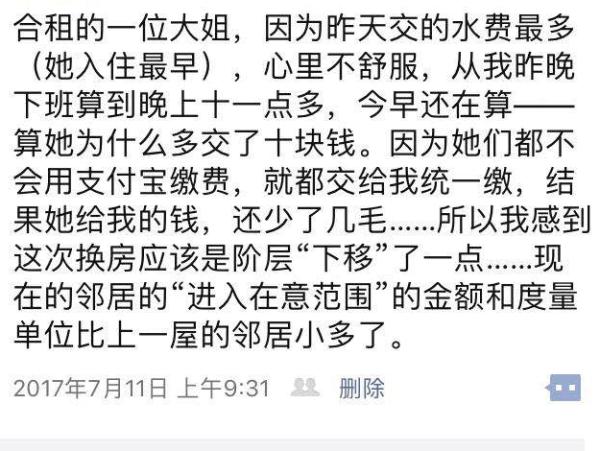

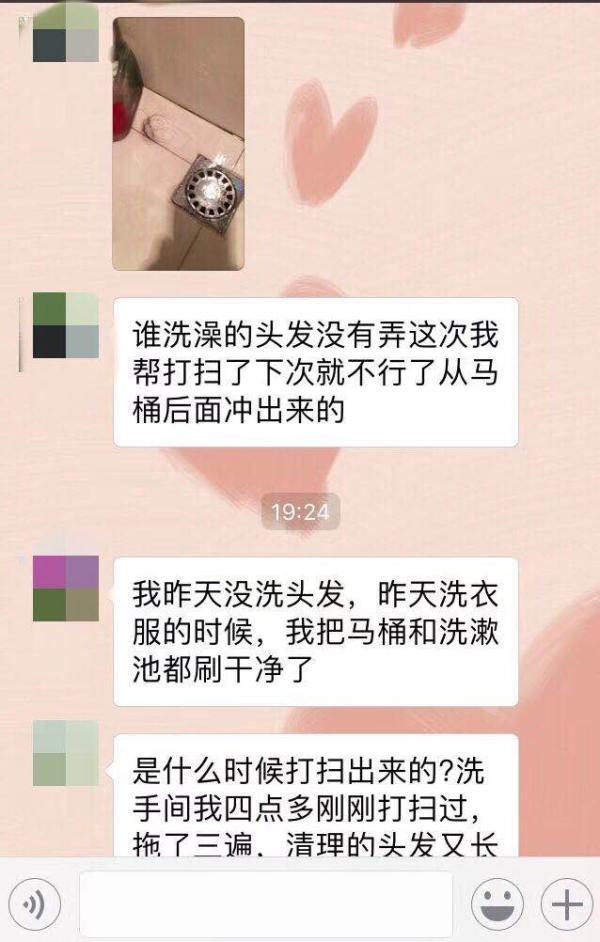

后来的事实证明,身在帝都还想打精细算盘,我还是太天真:入住第一天,我就被更“精细”的舍友们吓出一身冷汗。

接着我发现这“遗落之境”的诡异:道路空旷不见人流、驶向中关村的公交车稀稀拉拉,三四十分钟才来一辆——但每一辆里都如沙丁鱼罐头一样塞满黑压压的脑袋。你不知道这些人都是从哪里冒出来的,但你肯定了一件事——原来自己没有捡什么漏的运气,另辟的“蹊径”早已有千万人踏过。

接下来,粗陋装修的房子的缺陷一点点显露出来:有些生活必需品根本没有配备,例如冰箱、网线和窗帘;而剩下的电器大部分是从旧家电市场拉来的二手货,在两个月内一件件坏掉,中介让我们自己想办法。这些都不算什么——最令人瞠目结舌的是因为装修潦草,浴室的水渗进了主卧,中介被怒火中烧的主卧租户抓来补防水层,竟然在炎热的天气里要求所有人三天不能洗澡等地面晾干……

因为这些匪夷所思的事,我一次又一次和中介理论,要求他们履行合同规定的义务——可自从交了押金之后,带我看房那个黑胖小伙已经不再叫“姐”了,他换了一张脸,声音冰冷不耐,说美女我很忙,还有三个客户等着,没事别老打电话。我惊惶忧愤,觉得遇上了流氓,实在耗不起,只好自己掏钱一一摆平,一位师兄听说了我的惨状,在京东上给我买了一台洗衣机。

老公自无锡返京时,我在新小区门口迎接他,指给他看西天的彩霞和玉泉山的剪影以掩盖自己的心虚。老公笑笑没说话。从那以后他果然与我一起陷入了泥潭:每天不是在掰扯水电费就是被有洁癖的舍友抓出去擦灶台、捡头发,或者被楼下的“原住民”大骂“走路太响,小心我举报你们!”

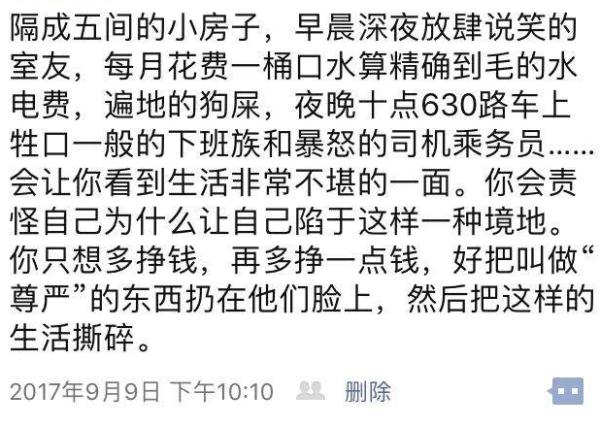

在深深的自责中,我体味到生活竟然还有这样玩弄一个人的方式:它把你诱进一个美好的陷阱,然后才开始用小刀片你的肉。那段时间我精神不佳,经常失眠,合租群有一点响动就心惊肉跳,每次和中介、舍友发生龃龉之后就陷入沮丧,甚至在小区外散步我都觉得胸中刺痛——仅仅一墙之隔,门内是幽暗拥挤的蚁穴和溃烂的自尊,可门外面的风物却清秀可爱、颜色正好,让我每天回家都经历一次心理落差。

五.无家可归

2017年夏天开始,我陷入了长时间的沮丧,直到影响正常生活。后来在安贞医院我被诊断为“抑郁状态”。之前送我洗衣机的师兄曾是病友,认为我的“病根”就在于住的不顺心。他约我吃饭,劝我和老公“咬咬牙”去整租个一居室,停止这种精神的“凌迟”,哪怕之后节衣缩食也比现在好。可我计算了一下帝都生活的必要开支——一居室公寓月租均价在7000往上,我还是没有那个胆量。

几个月后的一天,一张拆除隔断、限期搬离的通知贴到了门上,中介急得跳脚,一会儿说是因为我们扰民被楼下的举报了,一会儿又怪我们给社区排查的人开了门——总之责任全在租客。如今合同无法继续履行,他们要扣除我们入住前交的全部押金。两个“小黑屋”里的舍友闻言,没有任何挣扎,次日就默默收拾了行李走了;而主卧次卧不受隔断影响,冷眼旁观。我和老公彻底寒心,决定离开北京,但走之前一定要把这家黑中介告了。为此我们向消协投诉,向工商和房管局举报,还收集了各方证据、写了诉状甚至去了法院,但最后还是因为无法耗费更多的时间成本而放弃。

2018年年初,我和老公迎来了租房人生中的“至暗时刻”——我们从中介手里勉强要回了预付的两个月房租,而四千元押金被他们扣留。合租房里的隔断墙被砸得稀巴烂,我们拖着大包小包的行李“流落街头”。翻遍手机通讯录,我们还是决定不再麻烦任何朋友,于是去一家小旅馆住了两晚之后回了无锡。

如今的我因为回校读了博士又回到了北京,住进了学生宿舍,而在老公则留在无锡,住进我们自己的房子里做起了线上教育。江南恬适惬意,过了大半年“正常人的日子”,他决意“这辈子打死也不再去北京”。

今天再回顾我和老公的租房历史,我才明白什么叫“历史不能看‘合订本’,否则会有惊悚的效果”——从2016年开始,我们每一次试图改善居住环境的尝试都只能让生活陷入更深的泥沼,直到“流落街头”。当然,造成这样悲惨结局的因素除了环境之外,也有命运的巧合和我们自己的误判,但我相信它不是个案——或许人们离开北京的方式各有不同,但相同的结局终不可避免,只不过是时间早晚的问题。

如今我不会说“所有的经历都是人生的馈赠”之类的鬼话(无论再给几次重新选择的机会我都选择过有尊严的生活),也不想忽悠年轻人都回老家去,只是在2018年这个夏天,长租公寓终于“爆雷”,北京的租金终于上涨到了蚁族们忍耐的极限时,暂时不再被房租困扰的我有了种劫后余生之感——在四次租房降级最终“流落街头”之后,我和老公以分居两地的代价,终于换来了暂时的安宁。

镜相工作室独家稿件,任何媒体及个人不得未经授权转载。欢迎记录真实世界的个人命运、世情百态、时代群像。转载及投稿都请联系邮箱reflections@thepaper.cn。一经采用,稿费从优

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司