- +1

革命中的国家建构:来自1832年英国改革法案的证据

革命中的国家建构:来自1832年英国改革法案的证据

摘要:

本文在英国议会1832年通过的《大改革法案》(The Great Reform Act)的背景下,研究暴力威胁和现代国家建构之间的关系。我们对发生在1830年和1831年议会选举之间的所谓“斯威暴动”(Swing Riots)进行地理统计,计算出发生在244个英国选区10公里范围内的这些暴动的数量。我们的实证分析将未改革议会中344,000名选民所感知到的革命威胁感与1831年支持改革的政治家在每个选区赢得的席位份额联系起来。我们发现,“斯威暴动”诱使选民在亲身经历了暴动的威胁之后,将选票投给支持改革的政治家。

作者简介:

Toke Aidt,剑桥大学经济系

Raphael Franck,希伯来大学经济系

编译来源:

Aidt T S , Franck R . Democratization Under the Threat of Revolution: Evidence From the Great Reform Act of 1832[J]. Econometrica, 2015, 83(2):505-547.

本文作者 Toke Aidt & Raphael Franck

引 言

为什么专制政权的精英们会接受制度改革,并与他们所反对的部分民众分享权力?为了回答这个问题,Acemoglu和Robinson(2000,2001)提出了一个理论,证明现代国家建构(例如扩大投票权)可以成为对革命威胁的理性反应。这是因为专制精英们可以可信地承诺进行民主改革,而一旦威胁过去,他们就会背弃政策上的让步。实际上,那些试图推翻现状的人在动员和协调民众支持方面面临许多障碍,他们并没有对专制精英构成永久性威胁。然而,广泛的抗议和暴动对专制政权的精英来说是一个可信的信号,即这些障碍已经被暂时克服了:那些暴动者可能单独或与其他团体的成员一起引发一场全面的革命。这反过来又会促使精英们实施制度改革,以防止这种升级的发生。因此,"革命威胁"理论预测了一个因果链,即从观察到的暴动到精英们对革命威胁的看法以及最终采取的制度改革。

我们研究了革命威胁对制度变革(投票权扩大)的因果效应,探讨了在1832年英国改革法案的背景下,对威胁的认知变化对地方选区现代国家建构的影响。该法案是英国在实现普遍和平等选举权的漫长旅程中的第一项改革。它也非常适合我们的研究:一方面,1831年4月至6月在未改革议会规则下举行的最后一次大选,实际上是对该法案的一次公投。这是因为议会改革已成为一个"党派"问题,辉格党和激进党支持该法案,而绝大多数托利党则反对它。这次选举使辉格党在下议院获得了稳固的多数。因此,我们可以通过衡量辉格党相对于前几次选举的选举成功率,来评估244个英国选区的选民对议会改革的支持情况。另一方面,在1830年8月至1831年春天,整个英格兰出现了一个社会动荡的高峰,被称为“斯威暴动”。这些暴动是英国农村的农业工人的起义。"斯威"暴动给位于受影响地区的选区的选民和赞助人带来了规模空前的起义的第一手经验。我们通过对Holland(2005)记录的2818次“斯威暴动”进行地理计量,评估每个选区10公里范围内的暴动数量,来量化选区层面的地方暴动规模。

一、1832年的改革法案和“斯威暴动”

未改革议会下的选区、政党和选民

首先,政治代表的地理分布严重偏向于农村。除利物浦、伦敦以外的大型工业城市都没有代表。第二,1830年前后,英国的农业经济由三个社会阶层组成:大地主、佃农和农业工人。佃农根据长期合同从大地主那里租用相对较大的土地,并根据工资合同雇用农业工人,通常是短期的。农业劳动者不拥有或租用土地,他们在1832年之前并不拥有投票权,也没有在《改革法案》中获得投票权。“斯威暴动”者正是属于这一社会阶层的临时农业工人。

第三,我们的实证策略使用每个选区当选议员的党派来衡量该地选民对改革的支持。因为在议会改革问题上的分歧决定于党派路线。辉格党赞成有限的议会改革。早在“斯威暴动”之前,他们就致力于将投票权赋予财产所有者,并为不断扩张的工业城市提供代表。相比之下,保守党领导层不支持任何议会改革的措施。因此,我们认为有理由使用每个选区当选议员的党派来衡量该地选民和赞助人对改革的支持程度。

斯威暴动

斯威暴动以神话中的复仇者斯威上尉命名,在佃农、牧师和地主(其中许多是议会选民或赞助人)收到的许多威胁信上都能找到他的签名。暴动者是没有土地的农业工人。常见的行为包括纵火、焚烧农舍和干草堆、破坏佃农拥有的脱粒机,以及直接向地主勒索钱财。

我们的实证检验基于这样一个假设,即斯威暴动不是一个有组织的政治运动。这一点使我们能够在斯威暴动和选区层面的改革支持的变化之间建立联系。相反,如果暴乱是由国家或地方的改革支持者系统地策划的,那么就很难建立这种联系,因为暴乱自然会集中在对改革有强大的潜在支持的地区,或者在国家政治领导人认为组织暴乱有战略优势的地方。现有的历史证据支持我们的假设。首先,"斯威"暴动的暴力行动与城市地区新兴工会的策略形成对比,后者将有针对性的攻击性行动与和平罢工相结合。第二,"斯威"暴动不是由城市工匠在宪章运动中组织起来的。第三,甚至不清楚激进派政治家在斯威暴动爆发后在伦敦举行的会议是否对暴力的持续产生了影响。最后,当时并没有农业工人的工会可以在组织暴动中发挥作用。因此,更有可能的是,暴动是由严酷的农村社会经济萧条,特别是由1828-1829年的歉收引起的。到1830年,农业机械化加剧了农场劳动条件的普遍恶化,这也解释了为什么暴乱者经常破坏脱粒机。

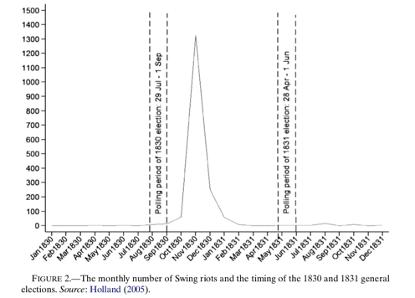

暴动始于1830年8月3日肯特郡Sevenoaks村的三次暴动,在1830年11月达到高峰,并在1831年春天结束。我们从图2中观察到,暴动发生在1830年选举的投票期之后和1831年选举的投票期之前。图3显示了暴动的空间分布。他们从肯特郡蔓延到其他县。北部(如约克郡)和西部(如康沃尔和德文郡)则相对未受影响。Charlesworth (1979)记录了暴乱是如何沿着公路网有计划地蔓延,并在沿途引发了新的暴乱。考虑到英格兰暴动镇压的历史模式。更有可能的情况是,暴动的空间分布是当地社会互动或模仿效应的结果(Kuran(1989))。

二、数据

对议会改革的支持

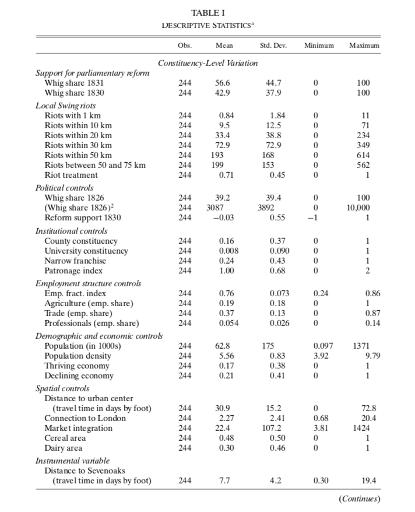

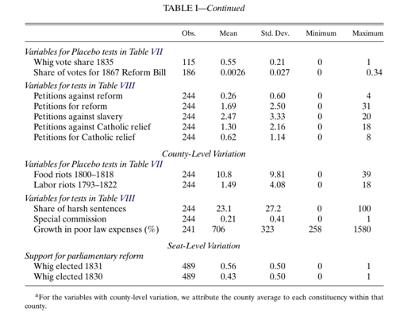

我们构建了两个衡量辉格党和激进党选举成功的指标。我们的主要因变量是辉格党人在244个英国选区中每一个选区所赢得的席位份额(whig share 1831)。我们的次要因变量是一个指示变量,如果下议院席位中,有一个席位是由辉格党人赢得的,则该变量的值为1(whig elected 1831)。

地方性斯威暴乱

我们对Holland(2005)列出的2818次斯威暴乱的地点进行地理参照,并构建了两种的地方暴乱的衡量标准。在baseline中,我们采用了10公里内的暴乱(riots within 10km)这一变量,并使用其他半径作为稳健性检验。10公里的半径包括紧邻议会区城镇和县城的农村和村庄。有理由认为,在这么小的范围内,有关暴乱的信息会通过当地市场和与受暴力影响的个人直接接触等方式传达到选民和赞助人。第二,使用指示变量Riot treatment。如果在一个选区的10公里范围内发生了严格意义上的一次以上的暴乱,它就等于1,否则为0。

政治与制度特征

斯威暴乱发生在1830年和1831年的选举之间。为了量化在这些事件之前辉格党在某一选区的普遍支持度,我们用whig share 1826 这一变量来衡量辉格党在1826年的选举中赢得的席位份额。我们将reform support这一变量构造为各选区支持和反对该法案的议员比例之差。

为了说明赞助和选举腐败问题,我们利用Philbin(1965)和Cannon提供的信息,在0到2的范围内构建变量赞助指数。如果该选区既没有被赞助人控制,也没有被选为被改革法案剥夺选举权的"腐败区"之一,并且在1802年至1831年期间至少举行过一次竞争性选举,则该指数等于零。如果该选区全部或部分由当地赞助人或财政部控制,或属于将被剥夺选举权的"腐败区"之一,或在1802年至1831年期间没有举行有争议的选举,则该指数的数值为1。如果一个选区既被赞助人控制又被认为是腐败的,那么该指数就等于2。

就业结构与人口、经济特征

我们使用1831年人口普查的信息来度量职业。我们对三种主要的就业类别进行了区分。Agriculture (emp. share) 衡量佃农和农业工人的份额;Trade (emp. share) 衡量工业工人、从事贸易的人和工匠的份额;Professionals (emp. share) 衡量医生、律师和其他受过教育的人的份额,可以被解释为中产阶级规模的代表。

我们用人口(1000人)来衡量每个选区的规模,用每所房子的居民人数来衡量其人口密度。此外,Philbin (1965)还挑出了1830年处于衰退期的选区和处于繁荣期的选区。基于这些关于经济趋势的信息,我们构建了两个指标变量,即繁荣经济(thriving economy)和衰退经济(declining economy),以控制每个选区的经济状况。

三、实证框架

本文的实证策略是评估244个英国选区中每个选区附近发生的斯威暴动的空间变化是否影响了辉格党在1831年选举中的选举成功。

最小二乘法 & Probit

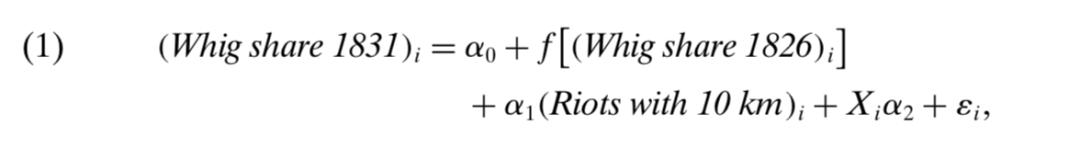

作为一个基线回归,我们用最小二乘法估计以下回归模型。

其中,因变量是1831年辉格党在第i选区赢得的席位份额,10公里内的暴乱是衡量当地斯威暴乱的baseline,我们通过加入1826年辉格党份额的多项式函数f来灵活控制该选区过去对辉格党的支持。

主要的实证挑战是要考虑到选区内经济和政治环境的许多未观察到的方面可能与影响辉格党的选举成功和特定地区的暴动数量的因素相关。方程(1)中对α_1的OLS估计也会有偏差。如果暴乱在选民和赞助人更愿意支持辉格党的地方更为普遍,而我们没有观察到这些原因,那么偏差就会是正数,但如果暴乱在倾向保守党的地方更为普遍,偏差就会是负数。

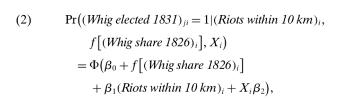

作为方程(1)中选区层面分析的替代方案,我们对下议院489个英国席位的样本用probit模型进行了以下估计:

其中,如果1831年辉格党议员在i选区的j席位上当选,则因变量取值为1。

工具变量

我们还利用IV估计方程(1)和(2)。这个IV是由Charlesworth(1979)对"斯威"暴动的地理环境分布的研究所激发的。他表明,1830年8月暴乱在肯特郡开始后,沿着主要公路网系统地扩散。这种扩散模式表明,准备抗议恶劣经济条件的农场工人是通过直接观察或个人在受影响地区的口头报告了解到其他地方的暴乱,而不是通过报纸或全国性的政治鼓动。

我们使用暴动起点和每个选区之间的距离来衡量最终发生在每个选区附近的斯威暴动的数量。暴动起点是肯特郡的Sevenoaks村,为了能够准确计算Sevenoaks和每个选区中心点之间的距离,我们将John Cary在1930年代初绘制的地图数字化,并测量这一距离,单位是以每天平均30公里的速度徒步需要几天。

为了在当地暴乱中产生所需的外生变化,该工具应满足独立条件和排除限制,此外,它应与10公里内的暴乱密切相关。独立条件是,一个选区和S村之间的旅行时间距离不能是辉格党在该选区1831年大选中成功与否的函数。这一条件很可能得到满足,因为公路网在短期内不能对特定地方的特定候选人的选举成功作出反应。

排斥性约束要求该工具只通过单一的已知因果渠道运作,即一个选区附近的斯威暴动的数量。然而,这个条件至少有三个原因会失效。首先,与Sevenoaks的距离可能与政治地理中未观察到的时间不变的方面相关,这些方面也决定了辉格党在1831年的选举成功率的变化。下面我们提出与1830年选举有关的placebo test,表明这种情况不太可能发生。

第二,在1830年8月和1831年4月之间,英国的选区可能受到未观察到的区域特定冲击的影响。这些冲击可能导致辉格党的选举支持率发生系统性变化,而这种变化与"斯威"暴动的空间分布相关。虽然我们不能完全排除这种可能性,但我们强调,我们不知道有任何历史证据表明存在这种不对称的冲击。非对称经济冲击的两个最可能的传播渠道是农业生产的地理环境和市场一体化的空间差异。19世纪30年代,英格兰有三个不同的农业区,"斯威"暴动主要集中在谷物生产区,而乳制品和粗放型农业区受到的影响较小。为了控制这些农业生产模式,我们定义了两个指示变量,将该国东南地区的谷物生产区(Cereal area)和西南地区的乳品生产区(Dairy area)单独列出,而北部的粗放型农业区则构成了被遗漏的类别。为了代表市场一体化的空间差异,我们构建了市场一体化这一变量。它衡量任何一个选区与其他243个选区之间的旅行距离,并按人口加权。

第三,为了控制与首都、地方经济中心的经济和信息联系,我们建立了针对选区的变量"与伦敦的联系"。这个变量将每个选区与Sevenoaks的地理距离与其与伦敦的地理、经济和信息联系分开。我们还确定了1831年13个最大的城镇(按人口计算),并将变量"与城市中心的距离"编码为每个选区到这些城镇中最近的城镇的旅行日数。

四、结果

OLS & Probit的结果

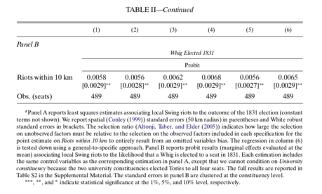

表二列出了10公里内的暴乱对1831年选举中辉格党人赢得的席位份额(A组)和辉格党人赢得席位的概率(B组)的影响的基线估计。A组报告了OLS估计值;B组报告了Probit估计值。第(1)栏显示了没有任何控制变量的结果,第(2)至(5)栏逐步增加控制。第(6)栏报告了一个使用从一般到特殊的策略进行测试的规格。在A组的所有方程中,对10公里内暴乱的点估计在统计上是显著的。当我们控制1826年的辉格党份额和1830年的改革支持时,10公里内暴乱的点估计值从第(1)栏的0.57下降到第(2)栏的0.37,当我们增加额外的控制时,它达到0.42和0.47之间。总的来说,这个估计值非常稳定。职业变量无论是单独还是作为一个群体都是不显著的,人口和人口密度也是如此。在B组中也观察到类似的模式。

第(5)栏包括所有的控制变量。A组的点估计表明,相对于过去的辉格党支持率,在离选区10公里半径范围内发生的一次临时暴乱使辉格党人在该选区的当选比例增加了0.47个百分点。这意味着,在暴乱分布的最高四分之一的选区(至少遭遇12次暴乱),辉格党人当选的比例比最低四分之一的选区(至少遭遇1次暴乱)高5.2个百分点。我们观察到1830年和1831年辉格党人的当选比例分别为42.9%和56.6%。因此,最小二乘法的估计表明,由于暴动,辉格党人在平均选区的当选比例增加到48.1%。这解释了1830年和1831年之间实际增长的一半左右。另外,我们可以使用B组报告的边际效应来量化"斯威"暴动对辉格党人赢得席位的概率的影响。第(5)列的probit估计值表示,辉格党人在暴乱分布的最高四分之一的选区中赢得席位的概率比在分布的最低四分之一的选区中高6.1%。

、

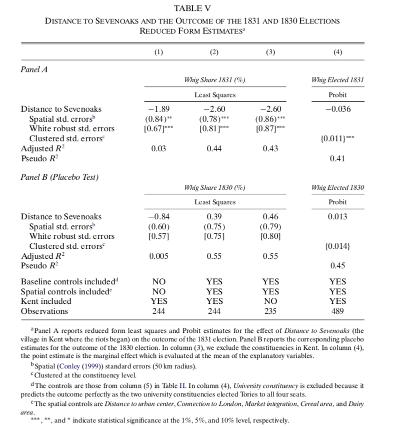

简化形式(reduced form)和工具变量的估计值

表五第(1)至(3)栏显示了我们对"与S村的距离"与1831年辉格党人当选比例之间简化形式的估计。我们报告了带有空间标准误差的最小二乘法估计值。第(1)列不包括任何控制变量,而第(2)列包括表二中第(5)列的控制变量以及五个空间控制(与伦敦的联系、与城市中心的距离、市场一体化、谷物区和乳品区)。具体而言,第(3)列排除了肯特郡的所有选区(摇摆骚乱开始的地方)。所有的结果都表明,1831年当选的辉格党人的比例随着与S村的距离增加而下降。特别是,第(2)栏表明,从S村多走一天,1831年辉格党的份额就减少2.60个百分点。由于与S村的平均距离是7.7个旅行日,所以1831年辉格党的份额平均减少了约20个百分点。

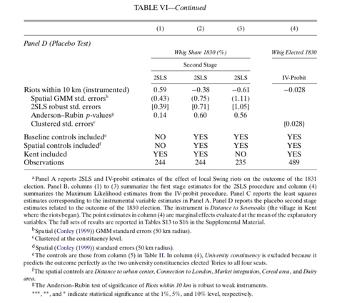

表六报告了IV结果。这些估计所依据的假设是,与Sevenoaks的距离对1831年选举结果的影响只通过其对Swing暴动的地理环境的影响来实现。面板A,第(1)至(3)列显示了两阶段最小二乘法下对10公里内的暴动对1831年辉格党份额的影响的估计。第(4)栏显示了辉格党人赢得席位的概率的相应IV-probit估计。B组显示了第一阶段回归结果的摘要,而C组显示了每一列的最小二乘法或probit估计值,对应于A组的工具变量估计值。

正如预期的那样,IV "与S村的距离"和"10公里内的暴乱"之间的第一阶段系数是负的。与S村的距离相关的系数在所有回归中都在1%水平上显著。在第(2)列中,在我们的首选方程中,弱识别的F统计量等于15.2,但在排除肯特郡的方程中,仅低于10。

在第二阶段,当我们修正空间相关性的标准误时,所有关于10公里内暴乱影响的估计值在5%的水平上是显著的,当我们不修正时,在1%的水平上是显著的。在没有任何控制变量的情况下(1)估计值为1.32。加入基线和空间控制(2)后,点估计值增加到2.53,而排除肯特后的点估计值为3.48(3)。因此,这些2SLS估计值比表六C组报告的相应最小二乘法估计值大五倍左右。这表明,最小二乘法估计值的偏差是负的。这可能是因为骚乱恰好集中在选区周围,由于我们无法观察到的原因,选民和赞助人倾向于保守党。然而,这些2SLS估计值并不是不合理的大。在暴动分布的前四分之一的选区中,辉格党人当选的比例要比后四分之一的选区高约28个百分点。

只有当与S村的距离不通过选区附近发生的摇摆骚乱以外的任何其他渠道影响辉格党的选举成功时,才能给工具变量估计值以因果解释。这种排除性限制无法直接检验,而且空间IV与暴乱之外的许多其他事物的距离相关联。我们可以更进一步,通过Falsification Tests间接评估排除限制的有效性。如果与S村的距离通过其他空间渠道而不是斯威暴动的地理环境影响辉格党的支持率,我们就会发现与Sevenoaks的距离和1830年议会选举的结果之间存在相关关系,而该选举发生在斯威暴动高峰期之前。我们用1830年辉格党份额重新估计了简化形式和工具变量模型。在这些placebo测试中,我们没有发现任何统计上的显著关系(见表五的B组和表六的D组)。我们还调查了与S村的距离是否与选区的经济特征相关。在五个空间控制的条件下,我们发现与S村的距离与人口、职业结构和经济趋势之间没有关联。所有这些测试都符合:除了斯威暴动之外,与S村的距离并没有通过其他渠道影响辉格党的选举支持。

五、进一步的证伪测试

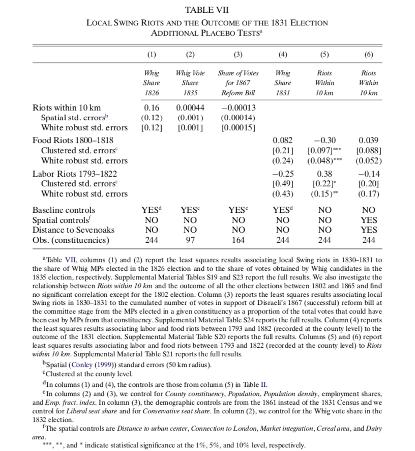

第一个测试是对上文讨论的与1830年选举结果有关的placebo test的延伸,并调查当地的斯威暴动是否能预测大改革法案前后的其他选举结果。如果选民和赞助人直接观察到的当地斯威骚乱真的导致了辉格党选举命运的转变,那么就不应该有这种联系。表七第(1)和(2)栏显示,10公里内的暴动与1826年和1835年的选举结果不相关。按照类似的思路,1830-1831年的地方性斯威暴动与1867年选区一级对改革法案的支持之间没有任何系统性的关系。表七第(3)栏显示,一个选区附近的斯威暴动(10公里内的暴动)与该选区当选议员的投票行为之间没有关系。

另一种寻找混杂因素证据的方法是测试在斯威暴动之前的暴动是否能预测1831年的选举结果。如果可以,这将表明不是斯威骚乱本身以及它们在选民中灌输的恐惧导致了辉格党在1831年的胜利,而是取决于一个地区普遍社会动荡倾向有关的因素。为了进行这一测试,我们从Charlesworth(1983)和Bohstedt(2010)那里收集了1793年至1822年间食品和农村劳工暴乱的空间模式的信息。表七第(4)栏显示,它们不能预测1831年的选举结果。我们还使用斯威暴动前的暴乱数据来检验过去暴乱的空间分布与摇摆暴乱之间的联系。这种联系可能被看作是暴乱倾向于发生在特定选区周围的证据,因此,可能与特定选区的混杂因素相关联。表七第(5)栏显示,斯威暴动前的食品和劳工骚乱与10公里内的骚乱之间的原始相关性是显著的,但一旦我们控制了可观察的空间因素,如农业区,这些关系就消失了(第(6)栏)。

其他解释

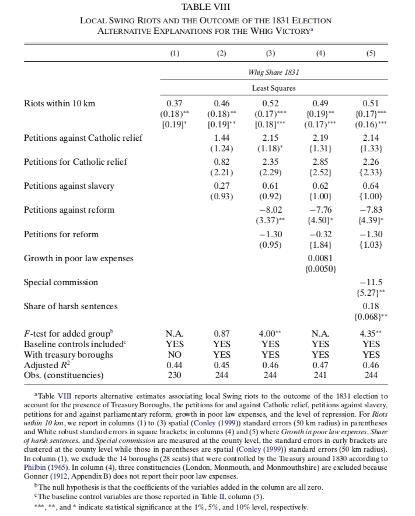

我们的实证分析表明,辉格党在1831年的胜利是当地斯威暴动的结果。然而,历史文献指出了其他的解释,明确地回应这些解释是很重要的。为了做到这一点,我们收集了与他们每个人有关的定量数据,并用额外的控制变量来增加方程(1)。这使我们能够直接测试替代方案的相关性,并评估地方斯威暴动的影响是否在增强的回归模型中被削弱了。表八报告了主要结果。

对1831年辉格党胜利的第一个替代性解释是,改革前几年的行政改革削弱了保守党控制席位的能力(Morrison(2011))。虽然利物浦勋爵在1815年后确实进行了改革,使行政管理更有效率,减少腐败,但这对下议院中由财政部实际控制的席位数量(以及因此在1807年至1830年期间执政的保守党政府)没有什么影响。在1750年至1832年间,它保持在25至30的范围内。对莫里森(2011)猜想的一个简单测试是,假设保守党在1830年失去了由财政部控制的14个英国选区(28个席位)的控制权,然后在排除了这些选区的缩小样本上重新估计方程(1)。如果猜想是真的,并且我们将行政改革的影响与斯威暴动的影响混为一谈,那么10公里内的暴动的系数应该变得不显著。表八第(1)栏的结果否定了这种情况。

第二种解释是,辉格党在1831年的胜利是由宗教网络、反奴隶制倡导者或支持改革的政治协会的动员引起的。例如,19世纪20年代异见者和天主教徒的努力促成了1829年《天主教救济法》的通过,该法赋予了这些宗教少数群体成员实质性的政治权利。这些政治团体的一个常见策略是向议会递交请愿书,呼吁废除奴隶制或为天主教徒争取权利。这些请愿书被记录在下议院的期刊中,我们可以量化1828年至1831年期间有多少与宗教问题或反奴隶制运动有关的请愿书来自每个选区。我们用这些数据作为选区层面的政治动员的代理指标。表八第(2)栏报告了一个回归,其中我们加入了三个针对选区的请愿措施。要求天主教救济的请愿书,反对天主教救济的请愿书,以及反对奴隶制的请愿书。这三个变量无论单独还是共同都不显著,对10公里内暴乱的点估计与表二第(5)栏的基线回归相似。

相反,如第2.1节所述,对议会改革的态度紧跟党派路线,因此,政治协会的动员有可能成为辉格党在1831年获胜的原因。我们使用与改革问题有关的选区级请愿数据来检验这一猜想。表八第(3)栏显示,反对改革的请愿书数量与1831年辉格党的份额呈负相关,而支持改革的请愿书数量则不显著。关于10公里内暴动的点估计值比基线大一点,在1%的水平上是显著的。这一方面表明,反改革的动员与保守党的选举成功相关。另一方面,当地斯威暴动的影响比基线要大,估计也更精确。

第三种解释是,贫民法支出的地方性差异同时决定了1831年斯威暴动的强度和辉格党的成功。因为应对系统性就业不足和防止混乱是贫民法制度的目标之一。为了检验较高的贫民法支出可能与选区内选民和赞助人的意识形态倾向系统地相关的假设,我们使用Gonner(1912)提供的关于1750年至1813年间各县贫民法支出增长的数据。表八第(4)栏显示,贫民法支出增长这一变量并不显著,而10公里内暴乱的点估计值的大小和意义也没有实质性的变化。

第四种解释是,辉格党的胜利是辉格党政府有效镇压摇摆暴乱的结果:它使选民和赞助人相信,尽管辉格党致力于议会改革,但他们可以被信任为保护私有产权和维护社会秩序。为了研究这种可能性,我们利用了不同县镇压骚乱的严厉程度的变化。表八第(5)栏显示,这些差异对1831年当选的辉格党人的比例有模糊的影响。一方面,对被定罪的暴乱者作出严厉判决的份额对辉格党人的成功有积极和重大的影响。另一方面,在一个县设立一个特别委员会来迅速审判暴乱者,对其有负面的重大影响。然而,重要的是,控制这些变量并不影响10公里内暴乱的点估计值的大小或意义。总的来说,这些结果表明一些替代变量对辉格党在1831年的选举成功具有解释力,但都没有削弱斯威暴动的影响。

八、结论

结果显示,如果不是因为斯威暴动的暴力,有利于改革的辉格党在1831年的选举中不会获得下议院的多数席位。这些结果对不同的识别策略是稳健的,其可信度通过证伪检验得到了加强。

我们承认,对于1831年选民和赞助人向辉格党的转变,除了当地的"斯威暴动"之外,还有几种可能的解释,但这些解释并不完全令人信服。我们对结果的解释是,选民和赞助人在亲身观察到他们选区附近的斯威暴动后,将他们的选票投给了辉格党。简而言之,我们认为,选民和赞助人亲身观察到的地方性斯威暴动使革命的前景在他们心中变得具体,并使他们相信将选举权扩大到其余一部分人口是必要的。因此,综合来看,1832年英国改革法案的证据与"革命的威胁"理论是一致的。

编译 | 杨嘉琪

原标题:《革命中的国家建构:来自1832年英国改革法案的证据 | Econometrica》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司