- +1

从茑屋 Share Lounge,探寻日本当下的共享空间新模式 | Tokyo Flash

刚刚过去的7月,专注于社区营造的机构大鱼营造联合Assbook设计食堂、RQ商业观察室,共同发起了一场为期7天的东京游学之旅。区别于以往聚焦主流商业的考察团,我们把此次游学的目标重点放在了「社区商业」——这是当下东京,乃至整个日本,正在关注以及努力发展的。

在未来一个月,我们会通过一个系列,从不同话题角度和案例,和大家分享我们看到、感受到的,我们不会一味去夸赞邻国做得有多好,而是希望可以给每一位看这一系列内容的朋友,结合自身在做的,提供一定启发。

>>话题:探寻日本当下的共享空间新模式

>>案例:日本桥,衰败街区的另一种复兴方式

>>案例:北谷公园,社区公园如何商业化运作

>>话题:地方创生,对今天的东京意味着什么?

上篇内容,我们从一个比较宏观的视角看东京城市商业的当下发展状态。可以看到,在丰富多样的商业界面之下,空间运营者们十分擅长在既有空间下,利用合理的设计和协作机制,寻找更可挖掘的价值点。

从这点出发,我们很容易找到一条新的观察线:「共享空间」——这几乎贯穿于整个东京乃至全日本的日常生活。区别于国内形式单一的形态,本篇内容,我们将从3个不同模式的共享空间案例,找到从使用需求出发的共享空间与社区的关系。

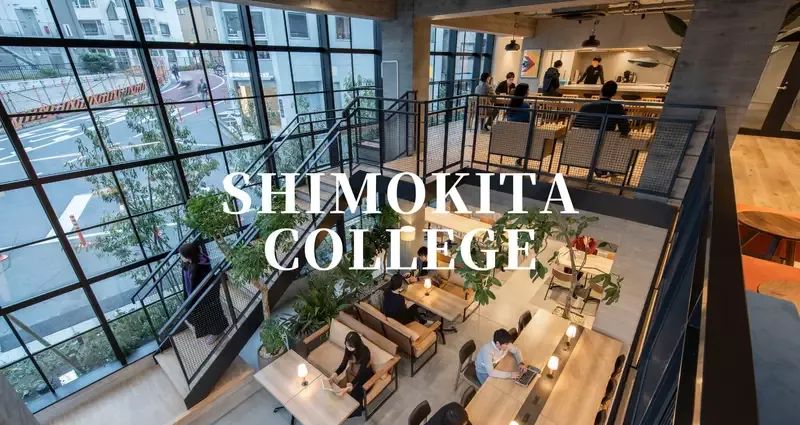

Shimokita college

以共学驱动的Co-living

下北泽,距离新宿仅10分钟车程,这里曾有着「日本亚文化天堂」之称,备受日本年轻人喜爱。

2013年,地铁公司小田急开始筹备下北泽的整体再开发,并花费大量的时间进行居民调研访谈。也得益于详尽的社区调研,让小田急在创造“设施”之外,还关注到了一个很关键的问题:人的引入与培养。

在经过企划运营公司UDS、以及课外教育机构HLAB共同策划之后,青年公寓 SHIMOKITA COLLEGE于2020年正式开放。

SHIMOKITA COLLEGE公寓总共为五层楼,可以容纳100个人,接受全球的学生及社会人士申请,每个人来此的理由不太一样,但都期望可以获得更多交流,而这一需求也体现在了建筑设计上。

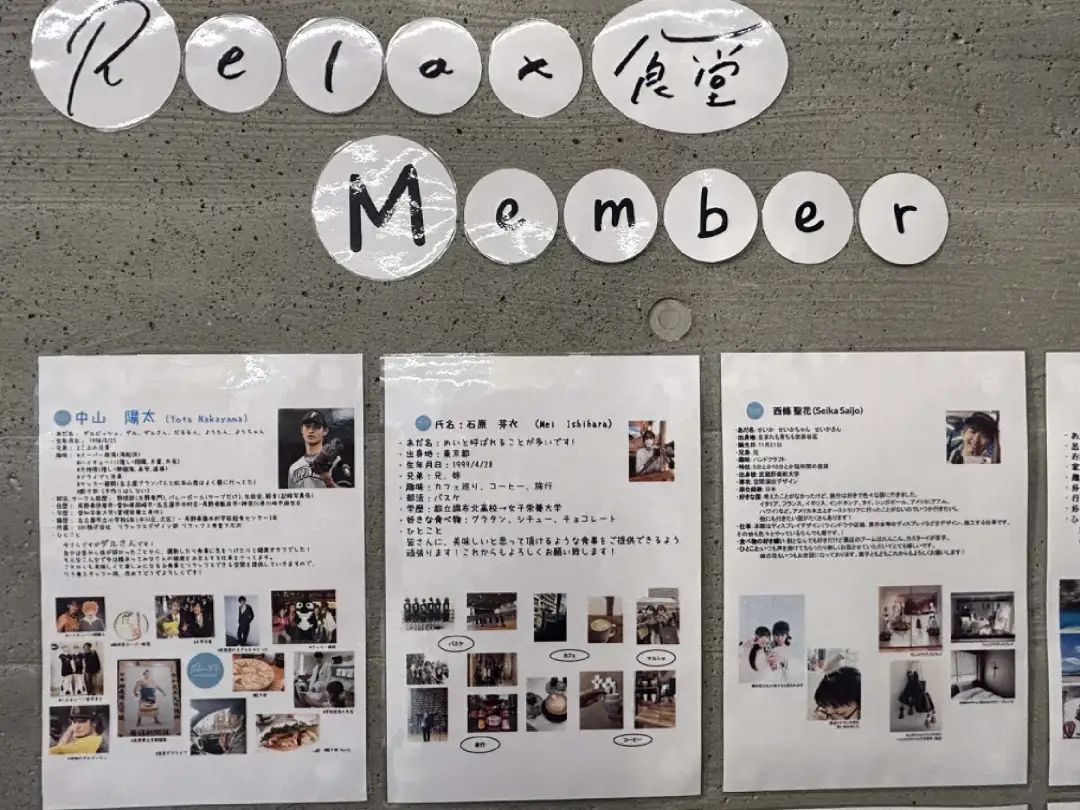

例如,居住者们必须要经过餐厅、休息室等公共空间才能到达自己的房间,同时也会不可避免经过其他人所在的地方。其中,一楼的大中庭作为最为重要的客厅,设有专用食堂“Relax Shokudo Shimokitazawa”,二楼到五楼为宿舍,但每一层楼都会配备不同功能的公共空间,以供住户们走动与交流。

共学机制

目前公寓居民可以分为高中生、大学生和社会人,比例大约在1:6:3,其最大的特点是“住”与“学”为一体,所以学习交流几乎是每个前来申请居住的年轻人的理由。除了建筑设计之外,空间运营方UDS设计了不同形式的机制,让住户们“动”起来。

其中一种,是“小组共学”,100个住户会被分成5个小组,各个年龄层、专业的人会被打散到各个小组中,每个小组会配有一个组长,以及一个全职的导师来带动大家共同交流和课题学习,导师也会联系领域内更为专业的人进行答疑解惑。

居住在这里的人几乎都有一个共同点:好奇心、求知欲——这也是面试筛选的标准。每个住户都被允许主动提出一个课题,让大家共同解答,而这个时候,社区也成了他们寻找答案的重要途径。

社区联动

以“年轻人学与住”为特色SHIMOKITA COLLEGE在某一程度上扮演了社区联结的作用。

SHIMOKITA COLLEGE的很多公开课都是开放给下北泽居民的,公寓里的食堂就和当地餐厅联动举办过不少饮食活动,不少品牌也会选择在这里pop up一下。

而年轻的住户们也可以深入当地,和企业、居民一起解决附近街区的问题。例如,“如何改造周边地区的空置房”、“如何解决餐厅的食物浪费问题”,这些都是住户们选择参与并且提案的项目。

入驻者自发的兴趣社群活动、学习讲座、专题研讨会、休闲聊天,一个年轻向上有温度的公寓正在发生,而有了这群年轻人注入的下北泽街区也在变得更有活力。

协作与共赢

整个SHIMOKITA COLLEGE从体量上来讲并不大,建筑只有2.7万平方米,但它却是多方为一个目标不断商讨与努力的成果。

小田急负责整体下北泽项目的再开发,但具体到不同设施的策划与运营,需要更为专业的机构来负责,设计运营机构UDS 成了小田急在SHIMOKITA COLLEGE项目上重要的合作伙伴。学习无疑是这间共享公寓能长期运营、持续吸引进驻的重要支撑,而拥有全球学术经验的HLAB则在这里承担了学术资源的支持。

△ 我们在SHIMOKITA COLLEGE

如今,国内正在大力倡导“保障租赁房”的政策,在一线城市将有几十万套保租房涌入市面,长租公寓和共享公寓再次进入公众视野,除了提供“住”这一刚需之外,如何从“学”或者其他隐形需求上出发,形成一套独特的运营机制,以成为品牌自身重要的优势与定位标签,也许是诸多长租公寓品牌们可以长期考虑的重要支点。

茑屋 Share Lounge

比Co-working更能激发灵感与创意的空间

书店不止是卖书,还有咖啡及座位供应已经不是一件新鲜事,而开拓以书为起点提供生活提案力的茑屋书店,2019年便开始着手筹备将更完整的“共享工位”服务植入其空间。

2021年12月,代官山的茑屋书店开始正式提供共享休息室(Share Lounge)服务,营业时间为早上7点至晚上10点。

Share Lounge位于3号馆的二层,原先是一整层的音响区,目前已经完全打造成全新的共享空间服务。虽然非会员依然可以自行进入参观,但这个独立规划的区域仍然隔绝了人来人往的影响,而更宽敞、舒适的办公座位,也帮助人能更沉浸地工作或阅读。

整个空间的四面皆为大型玻璃窗,视野十分通透,也由此沿窗打造了一排「景观位」,这排座位几乎座无虚席。除了景观位之外,空间还设立了长桌、可以开会的隔间、和单独工作间,以及一个可以容纳8人左右的小型会议室。

要让会员觉得「物超所值」

Share Lounge的收费标准也较为合理,既有小时计费(约人民币82元)、按天计费(约人民币330元),也有按月计费(约人民币2500元)。

图书区和食品区更像是会员福利一样的存在,让会员觉得Share Lounge的服务是物超所值的。图书馆提供超过100本书籍免费取阅,还有可无限享用的20多种饮料及不同种小食等选择,甚至比WeWork这样收费更昂贵的联合办公提供的餐食都要丰富。

尽管Share Lounge提供的“灵活办公/工位”的服务已经不稀罕,无论是WeWork这样的共享办公室,还是诸多自习馆皆是这一场景下的空间服务方。但茑屋书店恰好在这一基础需求服务上,嫁接了“书店”的场域优势,空间远比前两者舒适很多,这大大吸引了不少创意工作者的加入。

“未来,个人的才智和想法会成为必需品。休息室是人们打磨表现和表达能力的场所,而我们想做的就是扩大这一场景空间”,茑屋书店创始人增田宗昭曾如此表达。

目前,Share Lounge已经开始被推行至茑屋书店的多家门店,在台湾的茑屋也已经有此项服务。茑屋还利用了母公司CCC在数据方面的优势,上线Share Lounge预订功能的同时,也试图和日本其它不同类型的空间合作,把限制空间的剩余价值利用起来。

工作可以更灵活,空间场域更舒适,而你并不需要为之花费更多钱。这似乎是关于未来空间与生活、工作灵活度的场景革命的进一步探索。

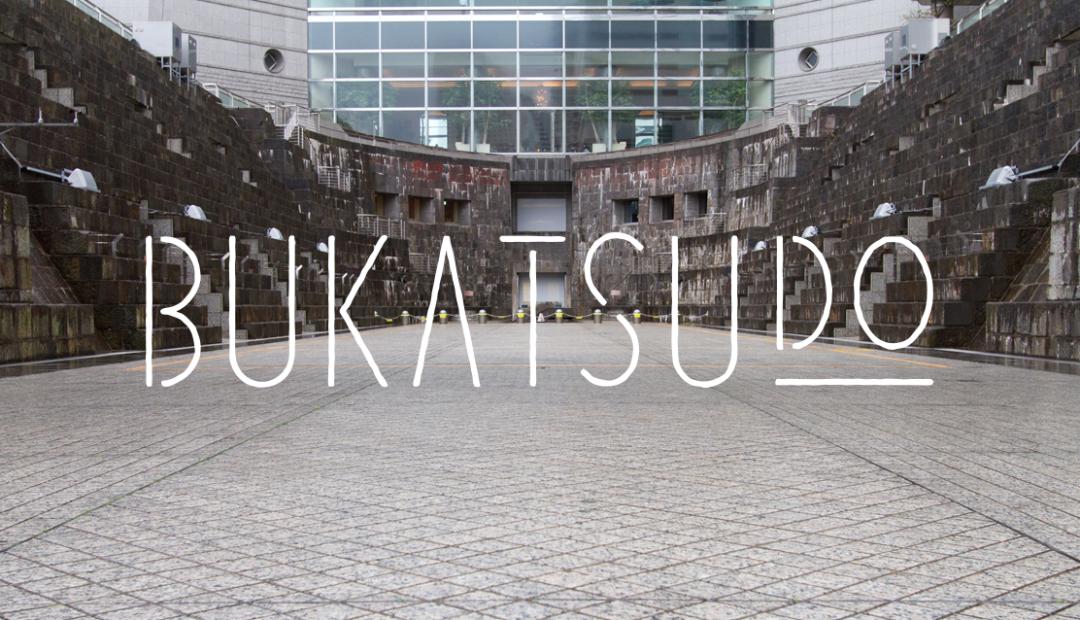

Bukatsudo 部活堂

植根社区的地下共享空间

在距离东京市区30公里的横滨市,“共享”概念同样被运用到一些特色空间中,于2014年对外开放的“Bukatsudo 部活堂”便是这样一个植根当地近10年的共同工作空间。

它的空间缘起也十分特别,曾是19世纪英国人建造的船坞,后通过横滨市政府的努力,便有了今天看到的Bukatsudo,也因其原先的建筑历史特质,整个空间都被设在地下。

负责Bukatsudo空间策划及运营的,是一个名为Rebita的不动产公司,该公司致力于为整栋建筑赋予新的价值,包括共享租赁公寓、酒店、联合办公空间等。而当获得Bukatsudo的运营权时,他们也十分珍惜这次机会,希望通过深入的空间运营,了解“共享”的真正理念。

在日语里,“Bukatsudo”有中学社团俱乐部的意思,这是Rebita对这座空间的设想,期望其成为“大人们日常社群活动的据点”,让住在横滨的居民们在这里与新的朋友邂逅,产生更多的兴趣爱好和活动聚集,从而丰富这座城市的活力。

让空间「物尽其用」

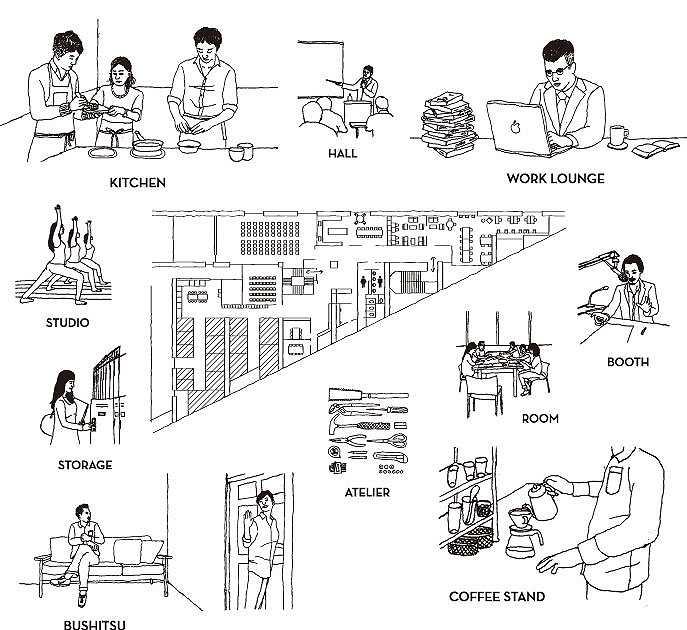

从空间平面来看,Bukatsudo呈一个十分标准的直角三角形状,而从下方的布局图,我们可以清晰地发现,Rebita 打造了10个场景,并将它们设置为单一的空间模块,植入小型的地下空间中。

作为工作地点,Bukatsudo有开放的工位,也有私密的单独工作间,这些工作间被安排在了空间的最深处,保证了单独工作的私密和安静氛围。

透过窗户,我们看到了为不同职业准备的小型工作间,有创意工作者、瑜伽老师、书法职人等,仿佛看到了横滨年轻人工作状态的缩影。

而针对个体与团体的需求,这里分别设有共享厨房、会议厅、储物柜、活动间等空间,这些功能性较强的空间模块,同时用一套标准收费模式开放给公司企业的团建活动和家庭单位的活动。

△ 我们与Bukatsudo

值得一提的是,尽管这是一个地下空间,但经过合理的空间改造,人们在这里并没有感到潮湿压抑,反而能在不同空间模块里相对轻松地切换工作状态,是一个能“待得住的地下空间”。

当然,Bukatsudo的空间格局并非一蹴而就,而是在运营过程中根据需求不断调整。例如咖啡区在最初的功能是接待台,而窗口位也在后来被改成交流区。

Bukatsudo在横滨的十年时间里,真的成为了一处据点,更多人使用这个空间的同时,也在这里留下过很多难忘的回忆。

共享经济、共享型空间能在日本社会盛行,几乎是一件十分理所当然的事。土地资源的匮乏、泡沫经济崩塌后的国民节省特质、多自然灾害推动共同协作习惯……这些从外部环境到内在需求的特质,都推动着日本企业与民众从私走向公的发展路径。

文中的三个案例仅代表的是整体日本社会对“共享空间”产品诉求与使用场景的切面。尽管他们的运营机制各不相同,但我们大致能发现它们身上所存在的三点共性:

为社区而生

Shimokita College 的出现是为了让更多年轻人回归下北泽,而往后的大部分活动素材均取之于社区;Share Lounge 为周边居民创造更舒适的、更能激发灵感的灵活工作环境;Bukatsudo 则同样为社区而设,并经过时间的沉淀真正成为横滨一部分居民的重要据点。

为社区而生的共享空间,通过合理的运营机制,在获得更稳定的客户关系和收益的同时,也同样在为社区创造基础商业服务之外的价值,成为社区重要的一部分,这也让它们更有理由和意愿坚持运作下去。

企业的新增长探索

对于运营方而言,共享空间的实际收益回报并不算多,但企业之所以会坚持长期推行,一定是背后有更大的目标。

Share Lounge 为茑屋打造的全新产品,将原来坪效低的空间进行重新利用改成坪效更高的灵活空间,同时结合数据业务逐渐向外延展,联结外部空间资源,形成其未来的新增长业务线。

Bukatsudo 同样也是Rebita公司实现空间运营能力的重要业务线,这种运营经验让它能更好地了解空间使用者的实际使用场景与需求,从而反哺到其主线业务。

同样,这些新型的小型共享产品能持续运作,背后也是有企业依仗更大的业务为其“输血”,大业务与小业务之间相互赋能,形成较为正向的循环。

极度务实的场景设计

从规模与体量来看,共享型商业空间仍只占整体商业的极小一部分,但我们仍能在这极小单元之下窥探出整个日本社会的风气。例如尽可能把每个空间都利用起来,使用可再生,可拆组的材料,家具不追求大牌和颜值而更多站在实用的角度进行采购。

这同时也扣回了“共享经济”出现的本质,当发现资源不再丰富后,人类如何利用智慧与共同协作去找到适用于未来的生存模式。

而当社会开始提倡共享经济时,更健康的路径是整体国民意识的带动商业机会的推行,如果只是从“形式”出发的热词,那过度消费共享,导致其变味也自然是早晚的事。

撰文:锐裘

编辑:丁猫

专题策划及行程带队:

大鱼营造、Assbook设计食堂、RQ商业观察室

图片来源:团队成员自摄,部分图片源于官网

原标题:《从茑屋 Share Lounge,探寻日本当下的共享空间新模式 | Tokyo Flash》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司