- +1

细读甘丹彭措林寺的建筑格局与壁画艺术

在西藏日喀则市拉孜县彭措林乡境内,有一座名为“甘丹彭措林寺” (dGa' ldan phun tshogs gling,意为“圆满兜率天”,简称“彭措林寺”)的寺院(图1),近年来以其保存于主殿集会大殿的精美壁画吸引了诸多研究者和旅游者的目光。笔者经过多年研究,对于寺院及壁画遗存有了整体的认识,期冀可以深入浅出地分享给读者。

图1 甘丹彭措林寺,闫雪摄。

寺院历史——从笃布巴到多罗那他

彭措林寺始建于1615年,原名达丹丹曲林寺(rTag brtan dam pa'i chos kyi gling Nges don dga' ba'i tshal,意为“永固正法洲·了义欢喜园”),1658年改宗格鲁派后更名为“甘丹彭措林寺”,沿用至今。彭措林寺最初为西藏佛教历史上有名的佛教学者,即藏传佛教觉囊派(Jo nang pa)第28代法主多罗那他(Tāranātha,1575-1635年)主持建造。寺院位于雅鲁藏布江南岸的名为南杰山(Nags rgyal)的山脉边缘,依山面水,江对岸为彭措林乡政府所在地,距离拉孜县城约60公里左右。拉孜县城自古以来便是后藏通往尼泊尔的交通要塞和两地的贸易中心,来自尼泊尔的商人经此地频繁往返于藏尼两地,推动了当地经济和佛教文化的繁荣发展,也间接成就了彭措林寺的艺术创作。

图2 觉囊寺遗址与觉囊大塔(1988年重修),闫雪摄。

认识西藏寺院,首先要了解其所属教派的历史。彭措林寺原属觉囊派,在当代学者书写的藏传佛教历史中,这是一个规模不大,但却独具特色的教派。觉囊派发祥于现今拉孜县彭措林乡境内名为“觉摩囊”(Jo mo nang)的山沟中(简称“觉囊沟”),这里曾是西藏历史上一个比较有名的修行圣地。13世纪末,原属萨迦派弟子的衮邦·突结尊追(Kun spangs Thugs rje brtson 'grus,1243-1313年),带领一些弟子来到觉囊沟修行,建立教团并建造了觉囊寺(图2),正式创立了觉囊派。教派发展初期规模较小,至14世纪笃布巴·喜饶坚赞(Dol po ba shes rab rgyal mtshan,1292-1361年)任法主时,才出现了首个兴盛局面。

图3 重修之前的觉囊大塔维塔利拍摄于1980年代

布巴重要的两个功绩,其一是在觉囊寺旁建造了著名的见解脱十万佛塔(图3)。其二就是著书立说,正式确立了觉囊派的显密教法体系。显教上,笃布巴在其名作《山法·了义海论》(Ri chos Nges don rgya mtsho)中提出了觉囊派独树一帜的“他空见”( gzhal stong)学说。密教上,他带领弟子重译《时轮密续》(Kālacakratantra)并作注疏。《时轮密续》是印度最晚形成和传入西藏的密教经典,对西藏的文化影响深远,是西藏天文历算法的源头。觉囊派自创始人突结尊追开始,就一直修炼时轮密法,尤其重视其中的六支瑜伽修法。笃布巴不但重视修法,而且对《时轮密续》有非常精深的研究,与同时代夏鲁寺著名的布顿大师(Bu ston Rin chen grub, 1290-1364年)并称为14世纪两位最伟大的时轮大师。笃布巴任法主期间,觉囊派弟子骤增,他确立的独树一帜的他空见学说也使觉囊派在西藏声名鹊起,被后世觉囊派弟子尊为 “遍知佛陀”。在彭措林寺现存壁画中,可以见到数量众多的笃布巴画像(图4),以及与其教法思想相关的图像。

图4 笃布巴像,彭措林寺色究竟天殿壁画,马宁提供。

笃布巴之后的觉囊派一直稳定发展,但并未超过笃布巴时期的盛况。这种情况一直到了17世纪初多罗那他接任法主时方才改变。多罗那他是觉囊派历史上继笃布巴之后的又一位伟大祖师,他自小接受佛学教育,并先后随多位来自印度的班智达学习,在佛学和语言上都具有非常高的天赋资质,以其渊博学识和以《印度佛教史》(rGya gar chos 'byung)为代表的丰厚著述闻名于西藏。按《觉囊派教法史》所言,多罗那他21岁接任觉囊寺堪布,成为觉囊派第28代法主。41岁开始修建达丹丹曲林寺,这也成为他后半生的重要事业。多罗那他在其自传中,详尽记载了建造这座寺院的过程,成为研究彭措林寺艺术的最重要的一手资料。

彭措林寺的建造,得益于当时后藏领主第悉彭措南杰(sDe srid Phun tshogs rnam rgyal,1586-1620年)父子的赞助。第悉因赏识多罗那他的学识和声望,大力赞助多罗那他发展教派,赠送了大量寺属庄园和财物,并与多罗那他一同勘察寺址,修建达丹丹曲林寺,成为觉囊派于卫藏地区的根本道场。寺院自1615年奠基修建,到1619年主体建筑完成。其后,又陆续扩建一些佛殿,并迎请来自藏地和尼泊尔的艺术家为寺院绘制佛像和壁画等三所依,建造工程前后持续20年。多罗那他于新寺兴办法会,弘传教法,修建印经厂刊刻佛经,并设立书法和绘画艺术中心,吸引了西藏各地乃至蒙古地区的信众前来朝拜和学法,寺院僧人多达千余人。自彭措林建寺至多罗那他圆寂的20年间,觉囊派的发展盛况超越了笃布巴时期。当时卫藏地区的觉囊派除觉囊寺和彭措林寺外,还有20多座属寺,觉囊派发展再次进入鼎盛期。彭措林寺的建造,是继觉囊寺和觉囊大塔之后,觉囊派历史上的又一项标志性的建筑工程,是继笃布巴之后的教派复兴的重要标志之一。作为寺院建造者,多罗那他形象可见于彭措林寺集会大殿的多幅壁画中(图5),数量上仅次于笃布巴像。

图5 多罗那他像,彭措林寺集会大殿净殿壁画,谢继胜摄。

1635年,多罗那他圆寂于彭措林寺,灵塔被安置在山上哲蚌殿顶层。1642年,随着藏巴第悉被蒙古和硕特部固始汗处死,多罗那他的新寺被强令改宗格鲁派,并于1658年更名为甘丹彭措林。卫藏地区的觉囊派弟子相继转移至藏东地区发展,这座曾经辉煌的寺院也长时间被遗忘在历史中。随着近年西藏佛教艺术研究的不断进展,保存在这座寺院中的艺术遗存才被重新关注和研究。

寺院建筑布局——西藏的“祇园精舍”

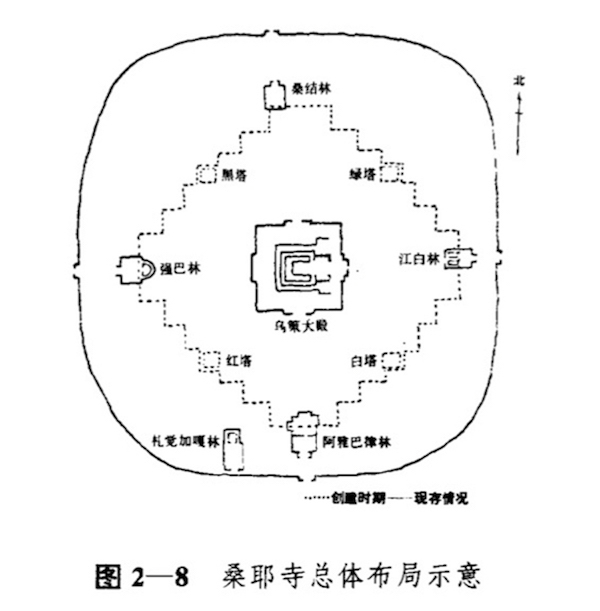

图6 桑耶寺平面示意图,宿白《藏传佛教寺院考古》。

西藏早期寺院在建筑格局上往往有着深刻的宗教意涵。代表性的如山南桑耶寺(bSam yas)(图6)、扎塘寺(Grwa thang)及阿里托林寺(mTho lding)等,均依印度波罗王朝时期的欧丹达普罗大寺(Odantapura mahāvihāra,即飞行寺)的曼荼罗格局而建,反映的是印度大乘密教的思想。

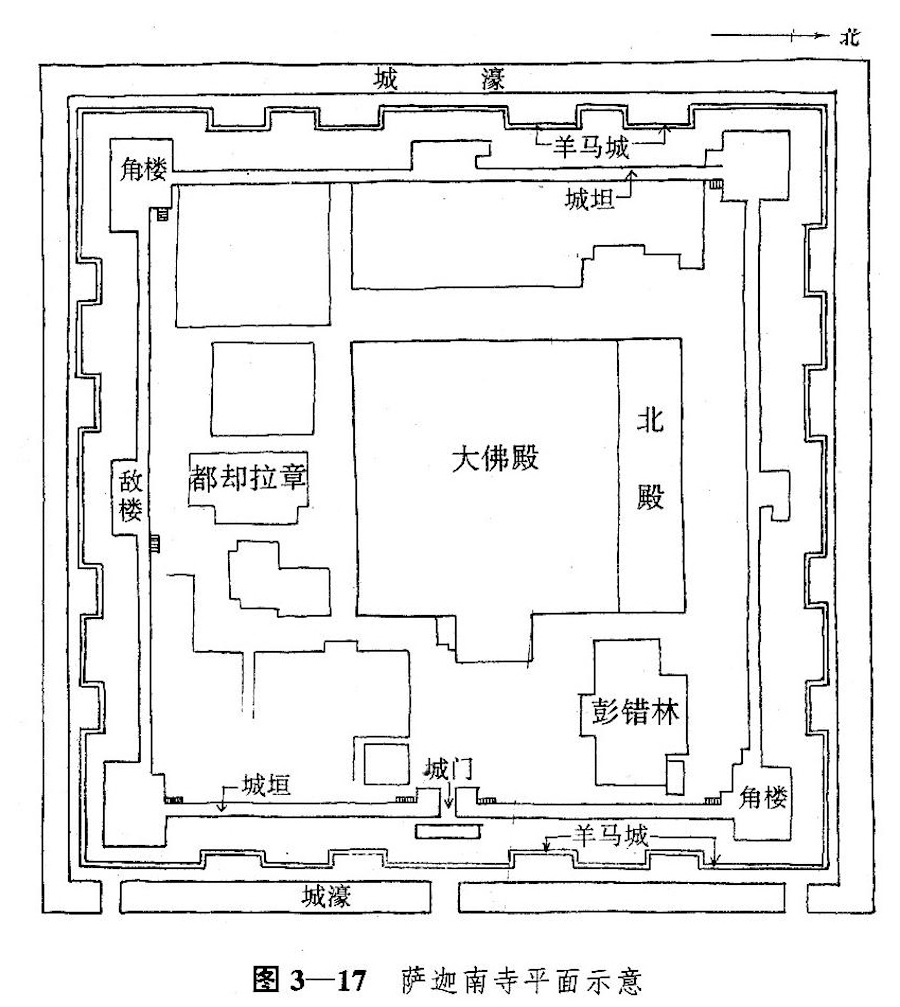

图7 萨迦南寺平面示意图,宿白《藏传佛教寺院考古》。

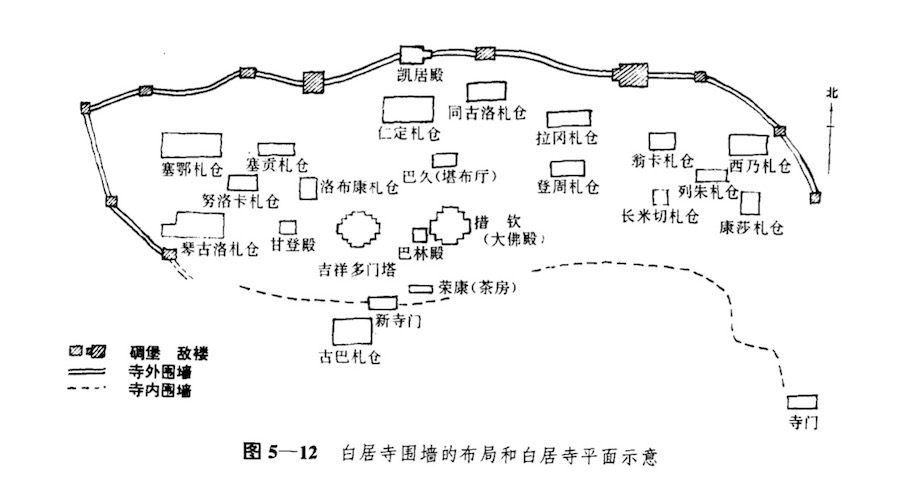

图8 白居寺,宿白《藏传佛教寺院考古》。

其后,出现受到汉地宫殿建筑影响的萨迦南寺(Sa skya)的方形城堡式建筑格局(图7)。15世纪以后,以白居寺(dPal 'khor chos sde)(图8)、拉萨格鲁派甘丹寺('dGa' ldan)为首的三大寺等为代表的大型寺院,均为依地势而建,属于无特定格局的宗山式(rDzong)寺院建筑。前后比较,建于17世纪初的彭措林寺以祇园精舍为蓝本的建筑格局则显得与众不同。

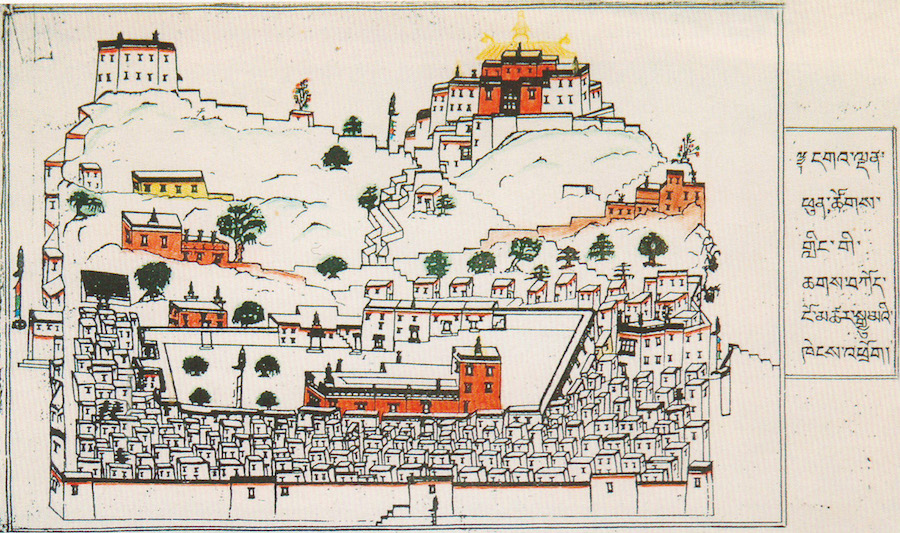

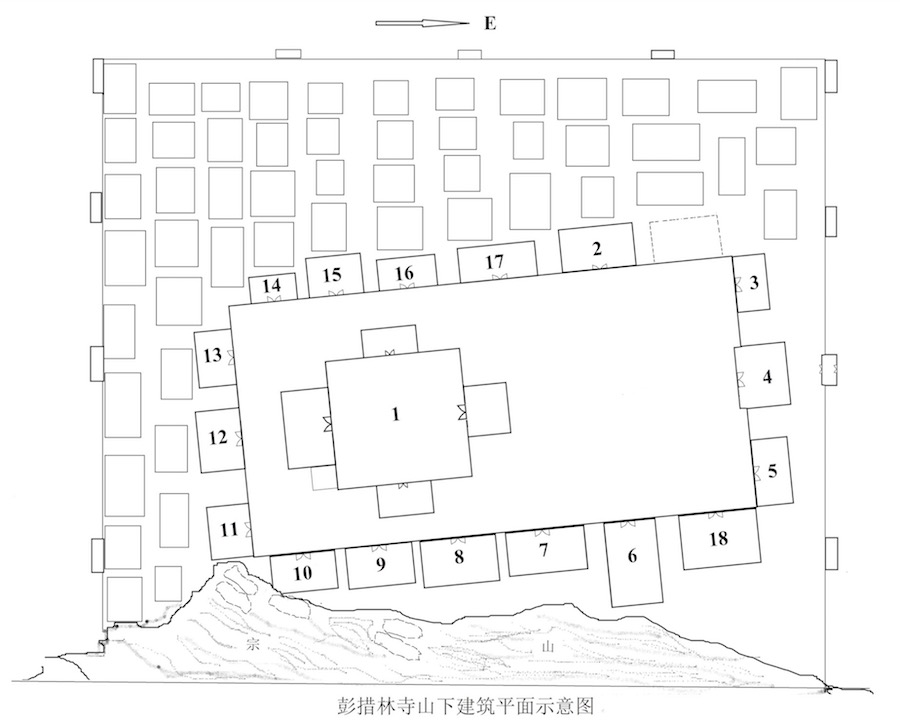

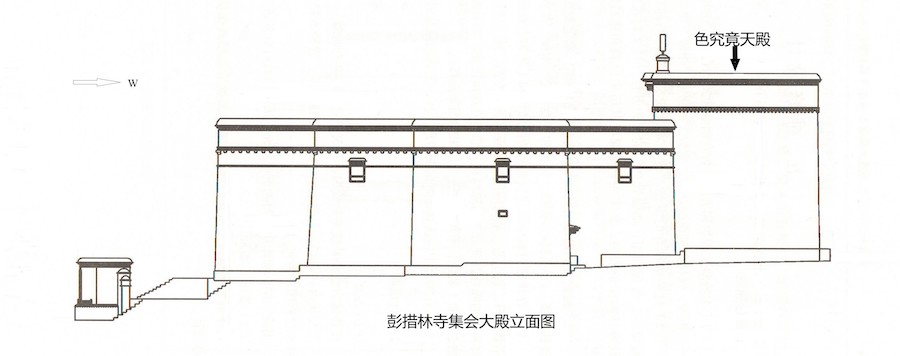

彭措林寺分山上、山下两大建筑群(图9)。山上是具有防御功能的宗山式建筑群,依山势而建,零散分布于山脊之上,未形成特制格局。其中以多罗那他的两座寝殿,即寝殿布达拉殿(gZims khang Po ṭa la)和吉祥哲蚌殿(dPal ldan 'Bras spungs)为主体建筑,另有护法殿等其他数座小佛殿,现皆毁为废墟。

图9 彭措林寺建筑布局图。

图10 彭措林寺山下建筑布局平面示意图,闫雪绘。

山下是饶富宗教意涵的寺庙建筑群,坐西向东,以集会大殿为中心,周围绕建16座小佛殿(图10),呈众星捧月式的格局。外圈依次建有50余间僧舍,以及附带角楼和敌楼的正方形外围墙。据《多罗那他自传》(简称《自传》)和《甘丹彭措林寺志》(简称《寺志》)记载可知,这种格局是仿照古印度须达多长者(Anāthapiṇḍada)为佛陀释迦牟尼而建的“祇陀太子园林”样式而设计。

图11 那烂陀寺僧坊院遗址平面示意图,宿白《藏传佛教寺院考古》。

图12 大昭寺中心佛殿一、二层平面示意图,宿白《藏传佛教寺院考古》。

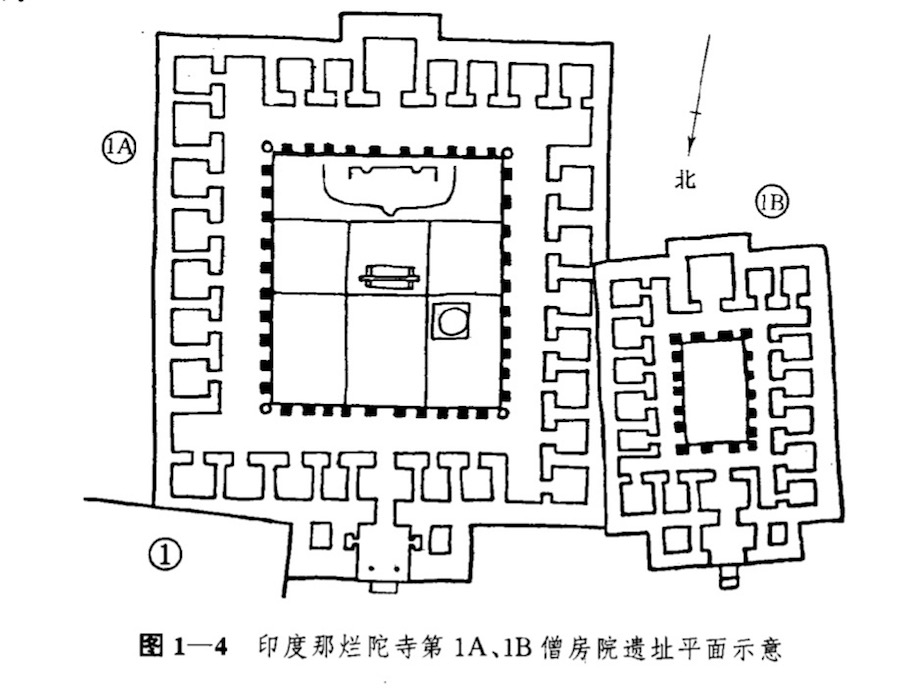

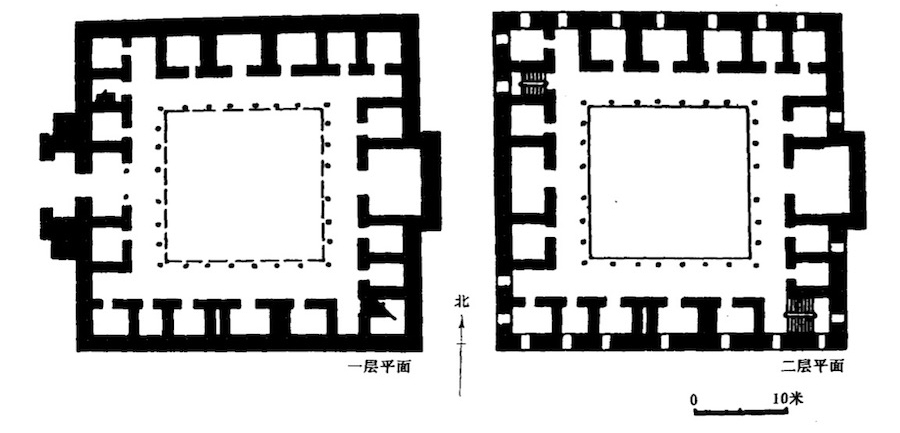

祇陀太子园林,即佛经开篇常提及的位于舍卫城(Śrāvastī)旁的祇树给孤独园,一般称为祇园精舍(Jetavana),是佛陀生前居住最久之处。从建筑特征上看,祇园精舍是建于印度佛教早期的一种僧坊院(梵名Vihāra,毗诃罗)式建筑,主要特征就是以中央主殿为中心,四周绕建数座小殿。印度现存的僧坊院建筑已很难见到,但考古发掘复原了这种建筑的平面格局,以著名的那烂陀寺(Nalāndā)遗址为代表(图11)。这种建筑形式也被石窟寺建筑所用,称为lēṇa或Layana(僧坊窟或精舍窟),以阿旃陀(Ajaṇtā) 石窟为代表。中国境内此类建筑主要发现于新疆和甘肃地区,西藏地区此种格局的建筑,唯有拉萨大昭寺(Jo khang)的中心佛殿(图12)。彭措林寺则是迄今所知继大昭寺之后的唯一一座僧坊式或精舍式格局寺院,完全迥异于同时期其他寺院。

颇具趣味的是,祇园精舍是释迦牟尼时代的建筑,在多罗那他撰述《印度佛教史》和修建彭措林之时,这座寺院早已夷为平地,即便考古学家也难以复原其原貌。多罗那他一生从未去过印度,甚至没有离开过西藏。据他的几部传记可知,他一生的主要生活和弘法地都集中在卫藏地区。多罗那他对祇园精舍的了解,实际上完全来自于佛经的记载。这在多罗那他1621年编撰的佛传著作《世尊佛陀大行简说·见即获益具极喜,净信之日升诸方》(简称《佛陀大行简说》)及其绘画指南《释迦牟尼百行画本》(简称《画本》)中得到证实。两部著作中都详述了祇园精舍的格局样式,且与《自传》和《寺志》所述完全相同。多罗那他在《佛陀大行简说》尾跋中指明他是以根本说一切有部的四分律(Lung sde bzhi,包括《律本事》、《律分别》、《律小事》、《律上分》)为主的小乘经典为依据,编撰了这部佛传著作。在宋法贤汉译的出自说一切有部的《众许摩诃帝经》中关于建祈园精舍的故事中,正有着相同描述。

据中国东晋时期远赴印度求法的高僧法显的《佛国记》中,有“绕祇洹精舍有(十八)僧伽蓝”的记载,由此或可说明这些经典的记载具一定真实性。无论真实与否,这种设计思想的重要性在于,多罗那他意在将他的新寺视为佛陀释迦牟尼的重要居所,以此来宣示和强调寺院和教派的正统性和权威性。这也是他请尼泊尔工匠铸造大型的过去七佛造像,并奉为寺院主供佛的原因。《寺志》明确言及,“此七佛出自根本说一切有部的《别解脱经》”,以及“于圣地(印度)具备真正佛法之处,建造如来七佛之身像,进行祈祷等习俗极其流行”。印度的过去七佛信仰至少在阿育王(Aśoka)时代的部派佛教时期已经开始。从思想上看,这一格局的选择,反映了多罗那他追溯的是密教之前,甚至大乘佛教之前的早期佛教传统。在盛行大乘佛教的西藏,多罗那他的设计无疑会成为特例。

在修建彭措林之前的1608年,多罗那他就已完成了《印度佛教史》的撰述。除了祇园精舍,他还以“印度殿”、“吉祥山殿”、“布达拉”、“吉祥哲蚌”以及“乐源香巴拉殿”不同时期印度佛教历史中的圣地命名自己的寝殿和各佛殿,并设计了一系列呈现印度佛教历史人物和教法的绘塑艺术作品。可以说,多罗那他将《印度佛教史》贯穿并融汇到了这座新寺的建筑及绘塑艺术中。

集会大殿壁画——祖师的成道传法之途

图13 彭措林寺集会大殿外景,闫雪摄。

集会大殿是彭措林寺的核心建筑,也是现今保存最完好的建筑(图13)。大殿共三层,每层都有壁画,除少数为后世补绘外,其他皆为建寺时的原绘作品,弥足珍贵。其中,一层大经堂和三层色究竟天殿壁画最为精美,是觉囊派教法和多罗那他设计思想的集中呈现。

图14 彭措林寺一层平面图,西藏自治区考古研究所绘制。

图15 彭措林寺集会大殿一层大经堂内景,闫雪摄。

一层大经堂是寺院僧人集会诵经和信众礼拜的核心场所(图14)。殿内壁画规模庞大,题材丰富,与觉囊派教法紧密相关,承载着传法宣教之功能。壁画以浓重的汉地青绿山水画为背景,均匀分布于四面墙壁上,每面10铺,共计40铺(图15)。每铺壁画下方都有藏文题记,以向观者提示壁画的主题,这是研究壁画的重要线索和切入点。通过研究,可以明确大经堂40铺壁画题材主要有三种,即二十部了义经,两部本续以及佛传故事。

这里的二十部了义经,包括《金光明经》《解深密经》《华严经》等在内的二十部经典,均为佛陀三转法轮时所讲。所谓“了义”,藏文nges don,为确定、究竟之意,字面理解为“真实含义”。笃波巴在其《山法·了义海论》中正式提出了义他空见的判教思想时,将以这二十部经典为代表的佛陀三转法轮经典视为了义经,并以此为基础,提出他空见学说,成为其后觉囊派显教思想的精髓。大经堂了义经壁画正是为了宣说这一思想,具有明显的宣教目的。西藏佛教后弘期的绘画多以表现密教图像为主,很少集中大量绘制图像来宣说显教经典,大经堂壁画在题材选择上具有着独特的开创性。

图16 彭措林寺集会大殿大经堂《文殊根本续》壁画,马宁提供。

图17 《文殊根本续》壁画局部线描示意图,闫雪绘。

所谓的“两部本续”,即指《文殊根本续》('Jam dpal rtsa ba'i rgyud)(图16)和《时轮根本续》(dPal dus kyi 'khor lo'i rtsa rgyud),分别象征了觉囊派的显密教法传承。《文殊根本续》属于密教事续部经典,以其所载的造像法仪轨和关于佛陀涅槃后住持正法的众多大德的授记内容,而被藏传佛教各派所重视,很多教派都会将本派的传承祖师上溯到此经中授记的大德,以示教法的正统性。其中,有一则佛陀对印度论师无著(Asaṅga)的授记,而无著被觉囊派视为显教了义大中观传承的祖师。壁画中对于弥勒和无著形象的描绘,及其身后二位僧人传递经书的场景表现,正暗示了壁画的主旨(图17)。《时轮根本续》是觉囊派的主修密法时轮密法的根本经典。如题记所示,壁画描绘的正是佛陀宣讲《时轮根本续》的场景,昭示了觉囊派的密教传承。

图18 彭措林寺大经堂《降伏疯象》壁画,马宁提供。

佛传壁画穿插绘制在了义经和本续壁画中间。内容上看,表现的是佛陀自降魔成道和初转法轮开始,至涅槃之前的种种传法事迹,并未表现成道前和涅槃情节。特别之处在于,这些壁画是多罗那他直接取材于以根本说一切有部四分律为主的几部经典,而非当时西藏流行的佛传文本。多罗那他认为,小乘经典所载的佛传内容更为真实可靠,因此根据自己的认知和喜好重新在这些经典中选取内容绘制壁画,并在大经堂壁画完成后的第三年(1621年)将这些经典故事编撰成书,此即《佛陀大行简说》。因此,虽然大经堂佛传壁画绘制时间早于《佛陀大行简说》成书时间,但对比细节会发现,如编号1的降伏疯象(图18)壁画中的提婆达多和阿阇世王于宫殿顶观望及阿难躲于佛陀身后之场景表现,均与《佛陀大行简说》所述情节吻合,而这些情节并不见于其他佛传文本中。

图19 彭措林寺北立面示意图,西藏自治区考古研究所绘制。

图20 降魔成道图,色究竟天殿佛传壁画局部,廖旸摄。

综合来看,大经堂三种题材壁画为混合布局,内容上并不具连贯性,但整体都可归为“佛陀降魔成道之后的种种说法事迹”这一个主题,同时也正与三层色究竟天殿('Og min lha khang)的壁画相呼应。

色究竟天殿位于整个集会大殿的最高处(图19)。按照佛教欲界、色界和无色界的三界宇宙观说法,色究竟天为色界最高处,是诸佛报身之驻处。因此如《寺志》所言,该殿从殿名到壁画,名义皆与佛法相应,呈现最上色究竟天之庄严。该殿中央原供主尊无量寿佛铜像,四壁绘满壁画,以色究竟天净土图像开始,依次描绘了密教五方佛、时轮金刚双身像与罕见于西藏绘画中的时轮六佛,释迦牟尼及各种观音像,最后以祖师笃布巴转法轮图像结束(图4)。图像程序上看,表现的正是祖师笃布巴在色究竟天报身净土通过修习时轮六支瑜伽密法而获得证悟的成道过程以及初转法轮之主题。其中,南壁、西壁及北壁的画面背景上方绘有佛传图像,包括佛陀从兜率下降至降魔成道,以及初转法轮的21个场景(图20),正与该殿主体图像表现的笃布巴成道过程和说法图相对应。众所周知,笃布巴被觉囊派弟子称为“遍知佛陀”。因此,可以理解为佛传图中的佛陀实指笃布巴,即佛陀—笃布巴。

色究竟天殿壁画与大经堂壁画绘制于同一年,二者在壁画内容设计、图像程序和整体布局上具有紧密关系,两个佛殿中的佛传壁画正暗示了这种关系的逻辑性和秩序。空间上看,相对于色究竟天殿,大经堂位于集会大殿最底层,相当于尚未超脱轮回之苦的凡间众生所居之欲界,大经堂通向二层的楼梯间内所绘的五分轮回图正可印证这个推测。因此,从色究竟天殿到大经堂壁画,表现的实际是佛陀——祖师笃布巴于色究竟天成道之后,降至凡间为众生传法的主题和程序。同时,也体现了多罗那他设计寺院的思想精髓,即表现佛陀——笃布巴的成道和传法之路。这座“祈园精舍”,正是佛陀——笃布巴的驻地。

图21 彭措林寺集会大殿二层回廊佛传壁画局部,谢继胜摄。

相较于一层、三层的佛传壁画,集会大殿二层回廊四壁的佛传壁画绘制时间稍晚,布局上与前两者并无直接关系,专供信众朝拜礼佛之用。如上所述,多罗那他在完成《佛陀大行简说》的同时,还撰写了一部与之配套的指导佛传绘画创作的指南即《画本》,其中逐一描述了如何绘制《佛陀大行简说》中所讲的各个故事情节。不久,便指导画家在集会大殿二层回廊四壁中绘制了这些佛传壁画(图21)。这些佛传壁画规模宏大,所绘故事场景和画面布局与《画本》所述完全相符。就此而言,这些佛传壁画在文本依据和图像表现上都具有切实的原创性。

结语

藏传佛教提倡显密兼修,先显后密,尤重密法。因为密法密不示人,在修习过程中,惟有上师引导才能获得成就。因此,上师在藏传佛教中具有独一无二的至尊地位。藏传佛教中秉持“上师即佛,佛即上师”的思想,上师的地位甚至超越佛陀。在寺院供奉的尊神像或绘画中,也常将教派祖师像置于诸佛像之前,或并列而置。这也是多罗那他设计寺院的核心思想,他以佛陀——笃布巴成道和传法之路为主线,将彭措林寺打造成了佛陀所居的西藏唯一的“祈园精舍”。

除了建筑与绘塑题材的深刻宗教内涵和创造性外,彭措林壁画在图像与风格的设计和选择上亦别具一格,开创了多种尊神的图像模式,以及具有承前启后意义的复古与创新并举的绘画风貌。作为一座保留了完整精美的艺术遗存和详实全面的建寺史料的寺院,彭措林可作为深度了解和研究西藏寺院艺术的一个绝佳范例。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司