- +1

龙头集体“哑火”,这个沿海大省怎么了?

以下文章来源于江南智造总局 ,作者佳妮

江南智造总局.

以智慧与责任,重构产业和城市

这些城市,要打“硬仗”

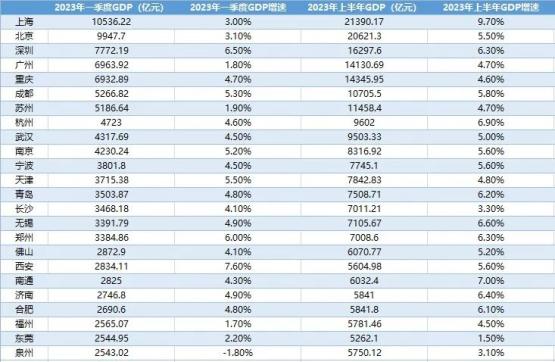

上半年GDP“放榜”,沿海的表现不负众望:“最强一线”上海强势回血,9.7%的增速领跑全国,江苏、山东、浙江三个头部大省,经济体量大也依然保持6%以上的增长,“第一大省”广东GDP也首次半年破六万亿。

但强如东部沿海,也有失意者。

据福建省统计局发布数据,上半年,全省生产总值25547.80亿元,同比增长3.8%,在十强省份中仅略高于湖南(3.6%)。

工业,是最大的“失分项”。今年1-5月,福建规上工业增速同比下降1.5%,到6月份才由负转正,上半年增长0.7%,低于3.8%的全国平均。

放在区域的视角看,福建的失落,又和省内几大“发动机”的哑火有关。

强省会下崛起的福州,虽然稳坐全省第一之位,但被老对手合肥、济南赶超。经济强市泉州,没有上演“王子复仇记”的剧本,反而陷入困境,上半年增速3.1%,在主要城市中接近垫底,一季度更是唯一一个负增长的万亿之城。省内行政地位最高的厦门,2022年增速4.4%,在15个副省级城市中排名第一,时隔半年就骤降至1.2%。

2023年上半年GDP榜单 来源:第一财经

福建三大中心城市,何以接连归于沉寂?要实现年初定下的6.5%增速目标,翻身机会在哪?

外向型经济,猛踩刹车

身居沿海,福建三巨头都有着鲜明的开放基因。

泉州,唐代以来,就和扬州、广州、交州并称为四大通商口岸,宋元时期繁忙的货物贸易更将泉州港推向四大港之首,成为与埃及亚历山大港媲美的“东方第一大港”。改革开放后,凭借“三来一补”、“三资企业”积累原始资本,为后来的强制造打下基础。

图片来源:摄图网_501179958

厦门,作为改革开放后最早的经济特区,这里创造了多个全国第一:第一个利用外国贷款建成机场、港口、通讯等基础设施,第一家中外合资银行,第一家中外合资卷烟企业,不胜枚举。2022年,全国第四的外贸依存度(118.2%)、全国第八的港口集装箱吞吐量,都显露着这是座和全球经济紧密相连的城市。

福州,近代最早的通商口岸和国内第一批沿海开放城市,1993年,世界富豪榜里的43位华人巨富,近半数来到福州“掘金”。2013年,世界500强有91家在这里设厂投资。2022年,福州25%的外贸依存度还高于泉州、武汉这些同样有着开放标签的城市。

但对外依存度高,在全球化高歌猛进的年代,对城市而言显然也是黄金年代,而当全球化退潮,城市前行的巨轮就有搁浅的风险。

进出口数据,可见外贸大市有多艰难。

上半年,厦门全市进出口总额4800.0亿元,同比增长8.4%,其中出口总额2232.8亿元,同比下降1.1%。泉州更不容易,上半年进出口总额1159.29亿元,同比锐减13.7%,出口额和进口额的跌幅都达到两位数,分别为-13.4%和-14.6%。

厦门大学经济学院副教授丁长发接受媒体采访时表示,“很多沿海城市,像东莞、泉州等外贸型城市,都有外贸订单流失的情况,所以外贸数据从去年七八月份到现在,每个月都在往下走,下半年可能更严峻。”

一方面,外需收缩拖累经济增速,另一方面,外资的流出也容易导致一定程度的产业转移。

一直以来,厦门都是福建省内最大的外资流向地,吸收了全省半数以上的外商投资。但今年来看,外资涌向厦门的热潮,有所消退。厦门市统计局数据显示,上半年全市实际使用外资7.7亿美元,同比下降25%。

福州的状况同样不容乐观,1-6月全市实际使用外资6.14亿美元,跌幅也达到惊人的23.1%。

出现如此骤降,原因何在?

过往,厦门、福州的外资相当部分分布在纺织服装、电子组装、食品饮料等低附加值的轻工业,是最容易为越南、菲律宾等新兴国家替代的行业。在地缘政治、成本要素的驱动下,外资正在重新布局。

而要让高端环节的外资“补位”,本地的基础配套则极为重要。一个高新技术外企要落地,但在当地找不到上下游和市场,最后也只能另择梧桐树。

归根结底,还是要回到城市的产业本身。

制造业,承受重压

观察福建三巨头的半年报,最大的问题无一例外在工业。

福建第一制造业重镇泉州,上半年,全市工业增加值增长0.5%,其中,规模以上工业增加值同比持平。实际上,根据泉州统计局发布的1-6月进度数据,规上工业增加值的增速为0,1-5月还是负增长,同比下降5.8个百分点。

厦门依然没能扭转年初以来规上工业下跌的趋势。上半年,厦门市工业经济降幅收窄,全市规模以上工业增加值同比下降6.6%,降幅比1-5月收窄2.6个百分点。

福州的工业增长也显乏力。今年1-5月,全市规模以上工业增加值同比下降2.1个百分点,上半年终于由负转正,规模以上工业增加值增长1.4%,其中轻工业下跌7.6%,重工业增长6.9%。

一直以来,工业增加值都是衡量一座城市工业实力的关键指标,福建三巨头上半年在这一项都明显失分,可见工业承压不小。这背后,有短期因素也有长期的结构性难题。

现在的城市竞逐,正在生动诠释赛道比努力重要。

纵观泉州、福州和厦门押注的支柱产业和优势产业,当中不少正处于行业调整期:消费电子增速放缓,石化行业整体走弱,纺织服装市场持续萎靡,冶金建材受房地产影响需求收缩……几大行业的周期性波动,也给地方制造业带来不小冲击。

只是,短期因素之外,结构性症结对经济增长的制约愈发明显。

泉州制造业偏向传统的问题,已经是老生常谈,但这依然是泉州的发展之困。

最近发布的2023《财富》中国上市公司500强里,泉州5家企业上榜,其中3家主营房地产,2家从事纺织鞋服。尽管泉州诞生了安踏、恒安、盼盼、九牧、柒牌、361°、匹克、七匹狼、劲霸等一批全国知名品牌,但“品牌之都”近年却陷入名企总部外迁厦门、上海的尴尬处境。技术复杂度低、产业链短、核心环节外迁,带来的就会是城市后发动力不足。

福州和厦门面临的,则是如何做大制造业的问题。

对比泉州,福州多年前就开始布局汽车、电子信息、新材料、生物医药等战新产业,先进制造成色更高。但产值对应工业的体量,2022年福州规上工业营收仅相当于泉州的一半,民营经济的力量也不如后者活跃。在今年的政府工作报告中,福州主官曾直言当前发展面临的问题,包括产业链供应链存在薄弱环节、科技创新和人才支撑能力不强等等。

厦门的失速,更是进一步凸显产业问题。2000年,厦门一半以上的GDP都来自工业贡献,2010年经济增长的主动力切换到服务业,近几年二产的占比仍在继续下滑,今年上半年厦门二产占比滑落到37.9%。而厦门所倚重的货物贸易、现代物流,由于缺乏产业纵深,创造的产值也有限,2021年厦门当地A股上市公司63家,实现净利润率不足2%。

图片来源:摄图网_501409891

“厦门有过不少知名企业,但好像一直没有出现影响力较大的特色产业集群。没有强有力的产业支撑,就意味着较少的工作机会,导致人才吸引力的不足。”有企业人士提出了自己的担忧。

转型的节奏

现在,大众耳熟能详的几大国潮运动鞋品牌,几乎都出自泉州,更精确点是晋江。事实上,晋江鞋服产业能在1990年代起步,正是承接了台湾制鞋产业的部分转移。那个年代的台湾鞋业,掌握了全球超过80%的品牌鞋的生产和贸易。

2013年,泉州政府曾特别邀请时任中国工程院院长周济做产业分析,研究台湾纺织鞋服产业的产业升级过程,“台湾的今天就是我们的明天。”前述人士说。“那我们如何延缓(进程)?我们的工业化进程还没法做得像台湾那么出色。”

不过,泉州没有全然照抄台湾的作业,鞋服产业是转移还是升级,泉州押在了后者。原因不难理解,2010年至今,纺织鞋服在泉州规上企业工业总产值中的占比都超过3成,是当地的绝对支柱产业。一味转移撤出无异于放弃过去几十年积累的产业基础和优势。

图片来源:摄图网_501723042

近年来,泉州致力建设“智造泉州”,全市超五成规上企业参与数字化改造,推动劳动密集型向技术密集型转变。当一双鞋、一张纸、一块石头在设计、研发、技术等方面升级,产品附加值提升,它们就不能再以传统产业来定义。

福州作为省会,有着更丰富的科教、人才资源,已经培育了新材料、光电、新一代信息技术、氢能源、生物医药等5个省级及以上战略性新兴产业集群,战新产业增加值占规上工业增加值比重已超过40%。

拒绝过度依赖第三产业,厦门出台了《厦门市先进制造业倍增计划实施方案(2022年-2026年)》,近年也在抢占新能源的风口,积极引入包括宁德时代、中创新航等龙头。去年,厦门市动力电池产量、装车量分别同比增长150%、98%,新能源或将成为厦门重新起飞的增长点之一。

但要走得更远,三大龙头都有自身的功课要补。

福州获批国家级都市圈,各地在项目投资和产业发展中依然存在同质化竞争严重,都市圈老大需要思考如何同周边的宁德、南平、莆田形成产业整合。

泉州作为普通地级市的局限愈发突出,现在还是唯一一个尚未开通地铁的万亿城市。要吸引高端人才、提升产业的创新力,泉州在基础设施、公共服务、高教资源方面,得分都远不及福州、厦门。

面对同泉州、福州不断拉大的GDP差距,厦门则还是要培育出本土的优势产业以及科技型龙头。

接下来,三座城市都有一场硬仗要打。

作者系南风窗长三角研究院研究员

原标题:《龙头集体“哑火”,这个沿海大省怎么了?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司