- +1

北大“南门照相馆” | 山河耕梦,劳动传声——致敬基层劳动者们

/前言/

看,山麓乡野绽放着乡亲幸福的笑脸;听,江河湖海流唱着人民劳动的故事。无论过去还是现在,祖国的山河大地上始终有一群朴实善良的劳动人民们,积极融入时代发展的浪潮,书写着平凡而又伟大的故事。为探寻这些山河大地劳动者们的动人故事,北京大学新闻与传播学院暑期思政实践团分赴四川通江、湖北鄂州、河北唐山、浙江舟山、江西吉安等地,在祖国的乡野小镇开设“南门照相馆”,设棚搭帐,调亮灯光,按下快门,用镜头定格幸福瞬间,以光影传递感人故事,通过照片讲述独属于劳动人民的不凡故事。

❖

四川通江团

北来黑水通巴蜀, 东注三危万里山。四川通江,县域虽小,英雄却多。这里有翻雪山过草地的红军战士,也有抗美援朝保家卫国的英雄老兵。现在的四川通江,生活宁静,居民幸福。

倪银章(右)与妻子胡秀如(左)

倪银章的父亲是抗美援朝十八勇士之一倪玉成,父亲的功勋没有成为他们永久享用的功劳簿,而是成为他们一心一意为国家、为集体,从不要待遇,从不占便宜的重要原因。他们继承的只有父亲勤恳朴实、自力更生的品质,和几枚历经岁月磨洗,却仍熠熠闪光的军功章。

倪宪章(左)与妻子彭大会(右)

倪宪章的父亲倪金成19岁加入了红军,翻雪山、过草地留下的病根让他多年后在病中去世。倪宪章认为父亲的一生是十分光辉的,政府给他发放的105元/季度的补贴,也代表着对他老红军身份的认可。当实践团成员提出为他们夫妻二人拍摄一张照片时,倪宪章仔细地佩戴上了党徽,雪山和草地上的红军精神,化作党徽上的光留在这间屋子里。

侯朝喜(左)与妻子谢清恩(右)

一支画笔,侯朝喜在1961年放下,却在2016年又拾起。习近平总书记提出的“文化自信”鼓舞了这位八旬老人,他要将自己所见所闻的红色文化痕迹用画笔留下。“红色基因要世世代代传承下去,你们都这么关心我们这里的发展,我们还有什么理由不把我们的地区搞好。”侯朝喜选择与妻子坐在自己的画作前拍下了这张照片,莫把丹青等闲看,无声诗里颂千秋。

胡淑敏

淑敏是太平场村唯一的学校——太平小学一名六年级的学生,她住在浙川合作的蓝莓产业园附近。在淑敏的眼里,家门口安静的水塘、葱郁广阔的蓝莓园、形形色色书中的世界,是她在乡村中自由的天地,她也怀揣着和家人相伴的幸福和想要成为一名老师的愿望。幽静美丽的太平场村,凝结着淑敏对于这片土地最深的依恋。

湖北鄂州团

长江春水绿堪染,莲叶出水大如钱。长江边的池湖村村民们大多靠务农为生。近年来,池湖村实施了住房改造、环境整治、产业引进等一系列举措,村民们收入高了、笑容多了。让我们跟随镜头,一起走进村民的生活。

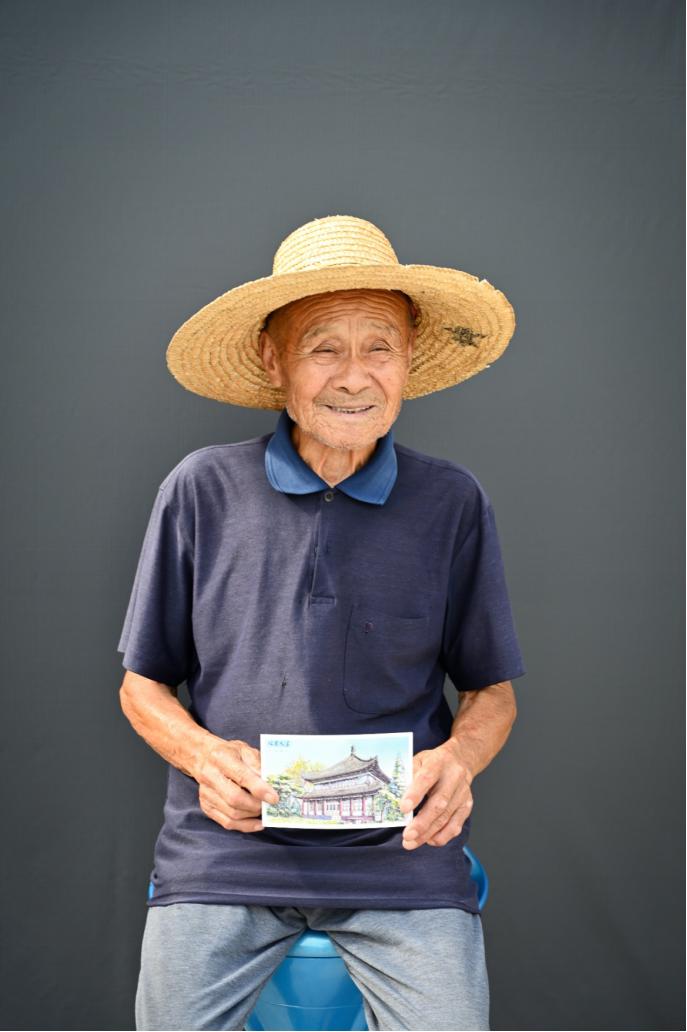

周秀坤

周秀坤,一名头戴草帽,俯身耕作的老党员。岁月在他脸上刻下了皱纹,却难以磨灭他的一片丹心。国泰民安时,他是田野间的劳动者、美好生活的奉献者;国家有难时,他便是一颗永不生锈的螺丝钉,一块屹立不倒的金刚石,和千千万万的党员一起,筑起一片钢铁长城。

严汝彪

先天残疾,挡不住他对生活的热爱;腿脚不便,不能阻止他散发光芒与温暖。文明创建、森林防火、秸秆禁烧、疫情防控,哪里都能见到严汝彪的身影。小小的电动三轮车不仅是代步工具,更是奉献、友爱、互助、进步的志愿精神的独特标记。他在志愿服务领域找到自身的价值,也为我们燃起生活的希望。

秦云华(左)与妻子董秋英(右)

风雨同舟五十年,相濡以沫两心牵。今年是秦云华、董秋英夫妇的金婚之年。五十年沧海桑田,集体劳动、包产到户、市场改革、土地流转……五十年风雨,他们互相扶持、一同走过,将来,他们依然相依相伴,共渡余生。

潘朝晖

士虽有学,而行为本焉。村聘用干部潘朝晖,或许学历并不出彩,却在为村民服务的实践中修炼品德本领,提高行为境界。朝晖射银钩,伟观压海山。他的脸上依然散发着蓬勃朝气,他的心中依然涌动着满腔热血。

雷少珍

雷少珍,一名在田间工作的普通农民。为她拍照时,她有些羞涩。在她平平淡淡的生活中,她从未被“看见”。但当我们将镜头对准她有些生锈的三轮车、泛黄粗糙的双手、简单朴素的衣着时,我们看见:正是千万个辛勤耕耘的农民,成为了中国繁荣发展最强大的底气。

艾娟(右)与儿子

何为幸福?幸福可以是物质的满足,也可以是精神的享受。对于这一刻的艾娟来说,陪伴就是最温暖的幸福。池湖村的时光很慢很慢,它将记住夕阳下的玩闹,深夜里的叮咛,妈妈可以陪儿子一起长大。

秦自根

拿起武器,他守护祖国大地;脱下戎装,他依然冲锋在前。秦自根既是党员,也是一名退伍军人。一朝入伍,军魂入骨。无论时光流转,为党尽忠、为国奉献、为民服务早已刻印在了退伍军人的灵魂血脉之中,成为挥之不去的永恒记忆和价值追求。他如今拿起农具,在另一条战线上为守护国家安全出力尽责。

看着这三个玩闹的孩子,你是否会想起你的童年?或许玩具不多,总能玩得津津有味;或许地方很小,却总是探索不停。与同伴玩过的每一场游戏,进行的每一个比赛,都将成为珍贵的少年回忆。

河北唐山团

黄河落天走东海,万里写入胸怀间。玉田县的灵芝小镇,以灵芝文化为核心,打造集生产、生活、观光、康养为一体的特色小镇。村民们在灵芝种植大棚中忙碌,培育出色泽鲜艳、香味清幽的优质灵芝。手捧灵芝,村民们露出了开心的笑颜。

齐光泽

齐光泽,现年54岁,他是灵芝小镇公司的董事长、现任唐山市人大代表,也是河北省休闲农业协会副会长。怀揣着建设小镇、振兴乡村的初心和梦想,近年来他投资建设灵芝中草药等现代农业,自觉充当大家的领头羊、带头人,和大伙一起探索致富的路。致富的路上可能历经挫折,但他心无旁骛的模样像静水流深,静水中涌动着热火,和大伙一起走出致富路、开出幸福花。

李瑞军

李瑞军,作为一名出生农村的80后,他自小就对土地有着深厚的感情。曾经从事过建材销售等传统行业,2015年起,他开始从事灵芝销售工作,与灵芝结下不解之缘。从此,他扎根在这片他热爱的土地上,将灵芝销出小镇,让更多的人品尝到灵芝是他自豪笑脸的源泉。

刘澜

刘澜,1983年出生于辽宁葫芦岛,他自小喜欢农村生活,对乡村有着特殊的感情。为了实现青春梦想,他离开辽宁,摸爬滚打一番后,被灵芝小镇吸引,并投身于这片土地温暖的怀抱。之后的日子,他将自己的青春奉献在了这个热情而又充满奇迹的小镇上。

苏立会

苏立会,44岁,东高桥村人,2013年到灵芝小镇找到自己的兴趣并在这里发挥自身价值。作为小镇灵芝种植技术的带头人,他带领乡亲们种植出品相好、品种优、品质好的灵芝。灵芝小镇一个个招牌产品的背后,有他心无旁骛钻研的背影,播撒心血,收获富足,他用精心浇灌出的灵芝,是大家幸福的依靠。

李春凤

李春凤,57岁,东高桥村人,一直深深扎根在这片她生活的土地上,始终从事农业种植等工作。扎根农村,热爱农业,她将自己大半生奉献在农村,看似弱弱的肩头却展现不让须眉的担当和坚强,半生耕耘,默默付出,洒下的辛苦终会收获土地的温暖和芬芳。

彭月青

彭月青,51岁,江苏徐州人,于2018年在灵芝小镇从事大樱桃及果树管理,从懵懵懂懂的农业小白到现在不可多得的果树种植技术人才,这背后是她一步一个脚印的用心和执着。认真对待每一树、每一株、每一果,在日常劳作中她将果树管理做到极致。成片丰收的果树是见证她挥洒辛勤汗水的美丽图景,乡亲收获时的幸福笑脸是对她劳作的最美嘉奖。

张宝山

张宝山,62岁,玉田县散水头人。生于60年代的他,历经改革开放,经营过纺织和建筑行业,最后重回土地的怀抱,在灵芝小镇从事中草药种植工作。怀有深厚的农业情怀的他,脚踏泥泞,俯身躬行,与灵芝小镇的灵芝朝夕相伴。经年劳作可能压弯了他的腰,但在镜头前仍绽放幸福的笑,是他的多年坚守让这片土地多了一份迷人的芬芳。

刘志华

刘志华,63岁,玉田县代家甫村人。这位普实肯干的农村人经历丰富,他做过手工业,干过建筑,也热爱中草药种植,在这几年他也成为了灵芝种植能手。虽年已花甲,但踏上泥土的脚步却未曾停歇,他勤劳的汗水凝结成种植的智慧。他逐渐形成自己的灵芝种植的方法,能够种出品相良好、营养丰富的优质灵芝,是灵芝小镇众多勤劳的灵芝种植者的缩影,是助力灵芝小镇实现发展的光荣劳动者。

浙江舟山团

东海潮生,霞峰翠拥,尽凭凝眸。舟山市的蚂蚁岛上,很多居民以捕鱼为生。潮起潮落间,光阴荏苒。一些老渔民是集体化时期的“先锋”、“能手”,在出海、开山、造船等事情上奋勇争先,另一些渔民在新时期书写了属于自己的伟大故事。现在,让我们听他们娓娓道来……

李维亚

李维亚(右)

陆域面积仅有2.84 平方公里的蚂蚁岛,李维亚用脚步丈量过无数遍。他曾任蚂蚁岛人大主席、大队书记,对蚂蚁岛的事情如数家珍。他将毕生精力投入到蚂蚁岛的民生建设中,在蚂蚁岛的大事小事中亲力亲为,做贴近群众的“知心人”,服务群众的“暖心人”,守护群众的“用心人”。

林妙珠

林妙珠(左)

“漫云女子不英雄,万里乘风独向东。”80多岁的林妙珠,依然神采奕奕,不减当年风采。她是蚂蚁岛上第一个“女老轨”,驾驶着3米宽、40匹马力的“妇女号”机帆船,穿梭于浪涛之间,航行于汪洋之上。“男人能,女人为什么不能?”1958年,秉持着朴素的愿望,林妙珠和几位青年妇女一起到浙江水产学院学习培训,回来后上船入舱,打破了妇女不上船的传统。1959年的吕泗洋海难并没有吓倒她,反而促使她精进技术,扬起风帆,驾船出海。

高月英

出生于1952年的高月英,见证了蚂蚁岛七十多年来的沧桑巨变。从搓草绳、卖铜火囱集资造船,到“妇女号”扬帆起航、不畏艰苦建三八海塘;从以初级渔业为主导,到生态旅游、渔业加工、乡风建设共同发展、互相促进。见证了蚂蚁岛“艰苦创业,敢啃骨头,勇争一流”的创业史的她,如今活跃在蚂蚁岛精神红色教育基地的各项活动中,向游客们讲述蚂蚁岛的创业故事。

邹吉叶

上世纪七十年代,邹吉叶和她的姐妹们率先打破在婚礼问题上“先礼后财”、“男女无币不相见”等陋习,这一“大胆”的做法后来还被改编为《八姑娘退彩礼》的戏剧。不仅如此,邹吉叶还曾组成一支赫赫有名的“六姑娘石匠队”,开山炸石、为海塘提供石料,她的经历充分体现了蚂蚁岛大胆创新、不畏艰难的精神内核。

夏秀夫(右)

夏秀夫早年曾是一位普通渔民,辛苦打渔维持生计。改革开放后,依靠勤劳的双手,他的日子过得越来越红火。千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金。如今的他,安享天伦,钻研书法,一有空闲便在手机上端详书法作品,拿着海绵制成的大毛笔在水泥地上练习笔画。“万般皆下品,惟有读书高。”他用粉笔写下这句话,赠予来访的北大学子们。

李雪浓

看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。上世纪五十年代,经济凋敝,百业待兴。彼时的蚂蚁岛,连一艘像样的渔船都找不到。为了买船,时任蚂蚁岛长沙塘村妇女主任、农业队长的李雪浓阿婆和200多个妇女一起连夜奋战,用稻草搓了12万斤草绳,换钱购买了“草绳船”,帮助男人们捕鱼。如今这位90多岁的阿婆依然精神饱满,饶有兴致地向年轻人们讲述蚂蚁岛“妇女能顶半天”的故事。

江西吉安团

一窗山水画中横,何处凤凰飞作城。江西吉安的凤凰镇,风景优美,民风淳朴。凤凰镇人口较少,居民长期务工为生。近年来,随着政府一系列惠民举措的出台,镇里产业渐渐发展、人口不断回流、居民的生活有盼头了,笑容多起来了。

曾群辉

一句“我放不下我的孩子”,让刚到深圳打工10天的曾群辉回到了家乡。命运以痛吻我,我却报之以歌。曾群辉出身贫苦,小学毕业后就承担起养家重任,婚后和丈夫一起赡养卧床老人,2011年丈夫车祸去世让家庭状况雪上加霜。但曾群辉没有放弃,她拾起丈夫主导的养鸡产业,并且将两个儿子培养成才,其中大儿子因为工作表现优异在2020年获得三等功表彰。她一心奔赴家庭将两个儿子送出农村,她坚定和乐观的品格让日子越过越好,走出了一条人生幸福的坦途。

曾志青

为者常成,行者常至。曾志青一家是村里第一户从事养殖事业的,“家庭最困难的时候身上只有50多块钱,孩子没有钱买奶粉,”但曾志青不想外出务工让刚出生的孩子留守,她义无反顾的支持丈夫的决定,从一无所知到带动同村人一起成立合作社,在她身上,看见的是顾家爱家的信念,是共同富裕的智慧,是水涨船高的格局。

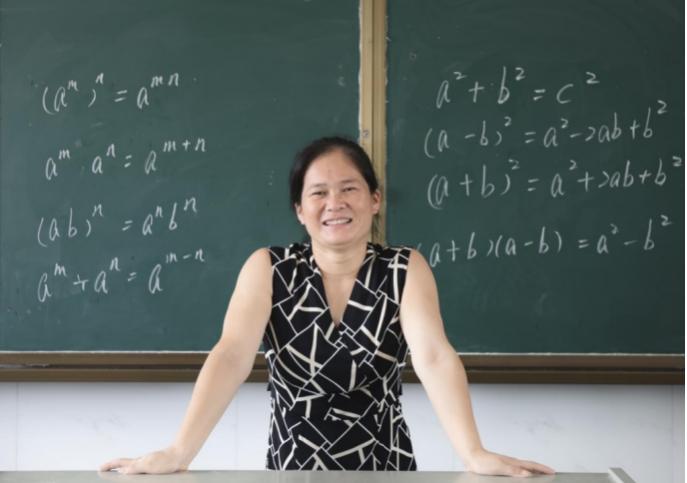

李娜

新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持。在教师短缺的凤凰镇,“数学是体育老师教的”并不是一句玩笑话。拥有二十年教龄的李娜,正是凤凰中学九年级的一名数学兼体育老师。作为班主任,李娜每天早上五点四十起床,晚上九点五十查寝结束后才能休息,几乎将自己的全部精力都投入到了学生身上。

袁亚萍

袁亚萍是凤凰镇镇政府驻村前村干部,曾在2012年大学毕业后选择成为一名大学生村官。“女性身上的韧劲是不能忽视的,尤其是她作为一名母亲,她身上的力量是非常强大的。”袁亚萍用这句话来描述她驻村工作经历中遇到的女性致富代表,但是,为了给予孩子足够的安全感,身为妈妈带着孩子一起下乡的她本身也是这句话的生动写照。

郭雪香

冻云宵遍岭,素雪凝晓华。郭雪香是蛋鸡厂的老板娘,一位“身兼多职”却毫无半分怨言的能干女性,一方面和丈夫白手起家创办家乡蛋鸡厂、美容美发院;一方面又要做家庭的全能管家,每天早上5.30起床做饭、洗衣服。“我很信任我丈夫,我一直都默默支持他,也很开心照顾自己的家人。”她一边晾着被子,一边笑着说道,在她身上蕴藏着乡村女性最顽强的韧性和能量。

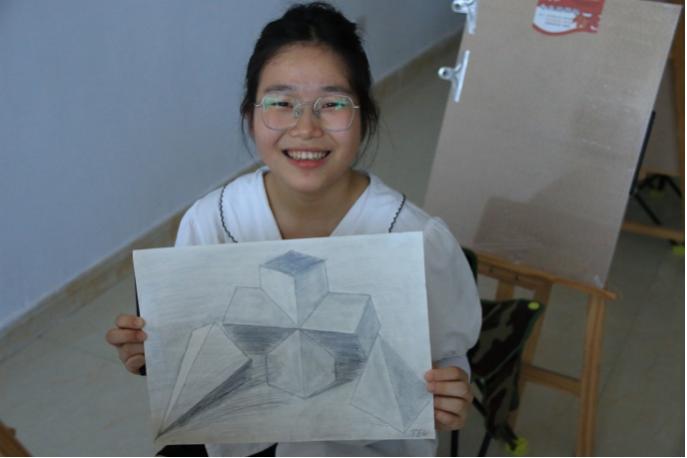

肖雅琴

穷且益坚,不堕青云之志。职校在读的肖雅琴好像充满活力的小太阳,不断地说着她上课时的趣闻、她学过的技能和她未来的理想,她会唱歌会画画,还说打算学学钢琴,要越来越全能,在她的笑容里仿佛觉得所有梦想都能实现。虽然明天还很遥远,但是她却在随时准备迎接,她说她要做独立、优秀又自由的女孩。

❖

/结语/

人可生如蚁,而美如神。这些村民只是千千万万劳动者中普通而平凡的一部分,但是当我们把镜头对准他们的面庞,用心灵去倾听他们的故事,我们会发现——最平凡的劳动者也有最美好的经历、最伟大的故事。未来,山河大地的劳动者们也将继续在时代发展的浪潮中不忘初心,砥砺前行,在田间地头书写乡村振兴的生动故事,以勤劳双手实现共同富裕的美好生活。

图片及供稿 | 四川通江团、湖北鄂州团、河北唐山团、浙江舟山团、江西吉安团

文案 | 许清心 詹美琦

排版 | 詹美琦

原标题:《北大“南门照相馆” | 山河耕梦,劳动传声——致敬基层劳动者们》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司