- +1

看不见的大山

刚过五点,天还没亮。11岁的蒙富松吃过一碗玉米糊,就和弄雷村哈保屯的13个孩子一道,背着足够一周吃的口粮往山坳深处的教学点走去。

在黑黢黢的大山里,他们的手电筒就像点点星光。一行人穿过玉米地,沿着凹凸不平的石头翻过一座山后,再爬上竹子搭的百米山梯,继续往前走,就到了一段大约300米长的半山悬崖。悬崖陡峭易滑,他们手扶峭壁,双脚小心翼翼地腾挪,才能安全度过。

在大化瑶族自治县板升乡弄勇村弄顶屯,四年级学生蒙宣任背着生活用具,爬“天梯”去上学(2012年9月3日摄)。新华社 图

如今21岁的蒙富松回忆当年上学的情形,印象深刻。因为这样的山路,他从7岁开始走,每周往返一次,每次要走两个小时。

蒙富松在悬崖上摔过跤,磕破了头皮,在家休息了半个月。他的堂哥也曾沿着悬崖滚下去三四米,所幸被树干拦住,只是手关节脱臼。

在广西河池大化瑶族自治县(以下简称“大化县”),老人们说:“大石山区的孩子生下来就会爬山。”这话带着几分苦涩。

10年前,大化县的深山区尚未通公路,最北端的板升乡弄雷村和弄勇村的孩子上学要翻山越岭,而走出大山去到县城,有将近130公里。

板升乡唯一一条主街夜景。文中配图除特别标注外,均为澎湃新闻记者 刘昱秀 图

2014年,通往学校的隧道打通。2016年初,大化县进入脱贫攻坚“战时状态”,历时4年,92个贫困村脱贫出列,县里新建、改造村屯道路2300多公里。

现在,蒙富松已从卫校毕业,回村做了村医。我们想知道,他和他的同龄人,以及山区的孩子们现在的境遇如何?通往外面的道路通了,那些无形的阻隔还在吗?

大化瑶族自治县板升乡弄勇村弄顶屯全景(2023年1月20日摄,无人机照片)。新华社 图

摆脱贫穷

我在广西潮湿的梅雨季节见到蒙富松时,他穿着休闲白T恤,踩着凉拖,倚靠在弄雷村卫生所里的一张黑色皮椅上,椅子靠背上搭了一件白大褂。

蒙富松在弄雷村卫生所上班。

蒙富松是村里唯一的村医,初中毕业时,他和县里签订过《乡村医生定向委托培养就业协议书》,所以2021年从河池市卫生学校农村医学专业毕业后,他被分配回老家,服务期六年。

卫生所设有药房、诊室、治疗室和公共卫生服务室,看上去很整洁,只是走廊上的候诊椅空无一人,只听见蒙富松在诊室里的打字声。

“一连两天都没来过病人。”蒙富松说。平日里,他最要紧的工作是配合乡卫生院每三个月下乡回访一次慢性病人和给予大病患者健康指导。板升乡中心卫生院距离村卫生所只有五六公里,村民们更愿意去乡里看病,“每周只有一两个病人来卫生所开降压药,或者其他慢性病的药物”,蒙富松说。

蒙富松眼眸低垂,他说,做村医这条路是父亲帮他选的。因为“农村医学定向生免学费,政府每月还发五百多元的生活费”。他是家里的老大,下面还有四个弟弟妹妹要读书。

他的老家哈保屯位于山腰处,海拔近一千米。关于山外的世界,他最早的记忆是,五六岁时,站在山上俯瞰临街的人家,他没见过拖拉机,问奶奶:“那是什么车?”奶奶说:“大车。”

山区缺水,当地学校和家家户户都有储存雨水的水柜。

和村里大多数孩子一样,他也曾是留守儿童,父亲蒙玉光和母亲蒙美英当时在广东的洗衣厂打工,每月往家里寄500多元钱,奶奶走10公里的山路去街上才能取钱,回来时,背篓里装着面条、大米和几斤猪肉。

由于弄雷村戈巩教学点只有一到四年级,蒙富松五年级时,转学去了板升乡中心小学。回家一次要走五六公里的山路,是过去的两倍,他也初尝到了走出大山的不易。

乡里的孩子从三年级开始学英语,放了暑假,到大化县租房上辅导班,但他和村里的伙伴直到五年级转学去到乡里才第一次接触英文26个字母,更不敢和父亲提去辅导班的事。2015年升初中时,班里有一半的同学去了大化县读书,他也想去,但县城生活成本高,父亲蒙玉光说:“在哪读都一样。”

在板升乡初级中学读书的三年,他名列前茅,但家里条件不好,只能放弃读高中的机会。

如今,蒙富松做村医每月到手有三千元的收入,他每周给念高中的妹妹蒙丽丹和念职校的弟弟蒙宇升转一两百块钱生活费,偶尔资助弟弟买一双三四百元的篮球鞋,家里买菜、买米的开销也归他负责。

他说,母亲四年前生了最小的弟弟后,身体不好没再出去工作,只剩下父亲一个人在广州打工。他是老大,要帮父亲多分担一些。

6月份,刚刚参加完高考的妹妹蒙丽丹,在家待了不足一个礼拜,就和同学坐上从南宁到东莞的大巴,颠簸十几个小时后,第二天一到站,就去了东莞的电子厂打工。

左图为2012年9月3日,在大化瑶族自治县板升乡弄雷村,8岁的蒙丽丹(右一)爬悬崖去学校读书;右图为2023年5月20日,蒙丽丹在广西大化瑶族自治县高级中学高三成人礼上。新华社 图。

蒙丽丹此行是为了攒钱买电脑。她听邻居家的姐姐说,上大学都要用到电脑。她在电子厂做检查员,检查组件安装是否正确。每天早上八点上班,晚上十点半下班,遇到赶货的情况,可能加班到凌晨。

她每天看几千个组件,为了不出差错,通常要站着检查,晚上回到8人间宿舍时,腿肚像灌铅似的沉重。

蒙丽丹的愿望是考上省内的一所师范院校,通过助学贷款和做兼职把书念完。“不想一直过贫穷、被人资助的生活。”她说。

蒙秋艳的家在蒙丽丹家隔壁,两家都紧邻盘山公路,外表看土灰色的石头房只有两层,但在公路下方,还有一层楼窗户面朝山野。蒙秋艳家最显眼的,就是正对大门的一面墙,上面贴满了英语报纸,父亲蒙桂华说:“都是她高中的学习资料。”

蒙秋艳的父亲蒙桂华。

今年22岁的蒙秋艳是广西医科大学翻译专业的大二学生,和蒙富松一样,她也是五年级转学后才开始学英语,为了跟上进度,她把英语资料贴在家里的墙上,便于背诵。

她现在的家,是2016年政府动员“农村危房改造”的时候盖的。过去,她和父亲,还有哈保屯其他6户人家都住在大山更深处的瓦房里,一层养羊,二层住人,家里的台阶也是用木头做的。

58岁的蒙桂华一辈子没有外出打工,在家照顾唯一的女儿蒙秋艳,靠种植一亩多玉米地,和养几只牛羊为生,也是村里的低保户。

建新房时,政府补助了他们家26500元,蒙桂华为了省钱,常常夜里不睡觉,自己和水泥、搬石头。

但供蒙秋艳读书,他从不含糊。他不识字,可女儿每次回家,他都会问:“做没做完作业?”没做完作业,不允许她帮自己干活儿。

他光着膀子坐在板凳上,用瑶族话说:“学习好才能找到好工作,不用那么辛苦。”今年,家里的母牛生了三只小牛,他想等卖了钱帮蒙秋艳把助学贷款还上。

蒙秋艳说,当年和她一同爬“天梯”上学的13个孩子,只有她考上了大学本科。“8个人去读了中专,5个人初中毕业就去打工了。”

在大化瑶族自治县板升乡弄雷村哈保屯,11岁的蒙秋艳(右一)在悬崖边护着低年级的小伙伴回家(2012年9月3日摄)。新华社 图

2023年5月27日,22岁的蒙秋艳站在她就读的广西医科大学校门口。新华社 图

缺失的一课

如今,踩着竹制的“天梯”翻越高山上学成为过去。

弄勇村弄顶屯44户人家的孩子可以沿着通屯的公路步行,穿过隧洞,不到一个小时抵达弄勇小学。而那些和弄雷村哈保屯一样,地势险要、人口较少的村屯,也通过“危房改造”计划,搬迁到了盘山公路边上,有意愿进城的村民也住进了县城的扶贫搬迁安置房。

蒙宣任(左)和蒙宣汰骑摩托车经过悬梯下方的隧道(2023年1月20日摄)。2014年,隧道打通、公路修通后,“天梯上学路”成为历史。新华社 图

弄勇小学。

只是看得见的山路修通了,还有一些隐形的阻隔,牵引着孩子们的命运。

唐喜佩是弄雷村戈巩教学点一年级的班主任。她坐在篮球架下,笑着看学生跳皮筋。但一提到学习,她的笑容消失了:孩子们的基础太差了。

弄雷村戈巩教学点的孩子们在玩篮球。

她教的一年级有24个孩子,其中三分之二以上的孩子没有上过幼儿园或学前班。他们的父母大多在外地打工,家里只有讲瑶族土话的爷爷奶奶。进入小学后,孩子们听不懂普通话,语文课上教一个生字,往往需要班里听懂了的孩子用瑶话翻译,课程才得以推进。

数学课上,唐喜佩从一数到十开始教起,“加减乘除”的意思在黑板上举了不下十个例子,也只能保证有一半的同学听懂。教室的投屏两年前就坏了,无法用图片或视频帮助学生理解,只能靠“死记硬背,反复重复”来记忆生词和古诗。

唐喜佩觉得,目前最要紧的事是教孩子们识字,“不然连试卷都看不懂。”

二年级数学老师农美珠今年3月份才入职,在成为老师之前,她在南宁照顾两个双胞胎儿子上学,兼职做过照相馆修图员,和营业厅话务员。直到去年两个儿子高二住校,她才开始追随自己的理想——做一名老师。

38岁的她考了教师资格证,读完了广西师范大学函授大专,但入职了几个月,她感到很挫败。眼下,二年级的孩子一位数乘法题目还做不好,“乘法口诀都背得很熟练,但一到运用就得从头开始背。”

在来弄雷村戈巩教学点做老师之前,她在大化县的小学当过代课老师。她发现县城的孩子晚上回家有家长监督学习,放假前,家长会主动来问老师:“孩子的弱项在哪?”“买什么练习册?”但这里的孩子大多从一年级开始住校,周末、假期回家也缺少家长的监督,“学习程度太依赖课堂。”

除了上数学课,农美珠还教体育课、美术课、综合课和环卫课。课间活动的时候,她站在队伍的最前列,带领大家做第八套广播体操;体育课上,她和学生打乒乓球、羽毛球、篮球;美术课则根据网上的剪纸、贴灯笼的小视频,一步一步教学生实践。

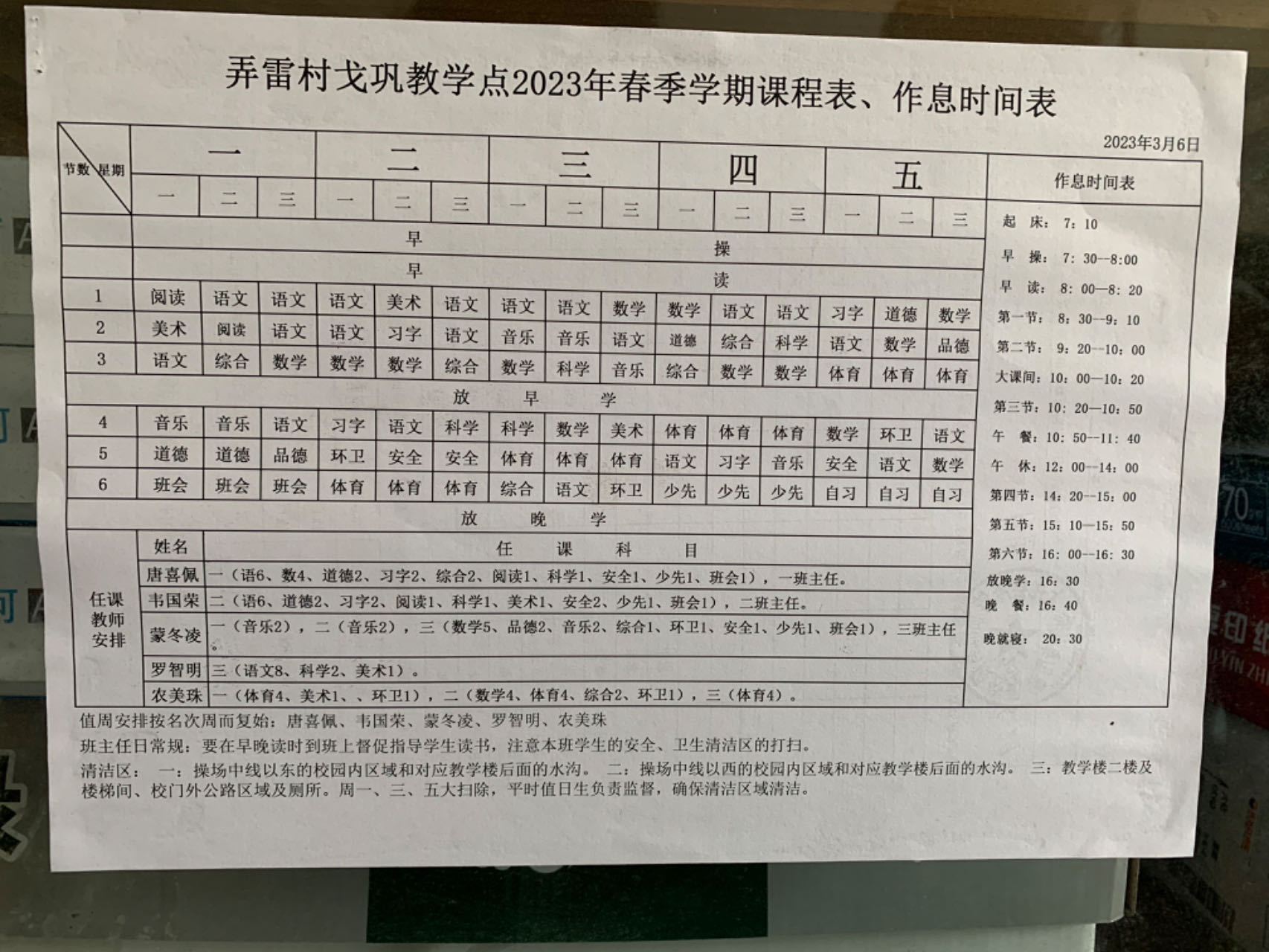

弄雷村戈巩教学点的课表,每名老师都要兼任多个学科的科任老师。

校长韦国荣说,由于师资缺乏,从2016年开始,四年级取消了,戈巩教学点只保留了一到三年级。如今,70个孩子,包括校长在内有四名在编教师和一名合同制的顶岗教师。“尽管符合教育部规定的师生比不高于1:19,但老师们都得兼任副科科目。”

下午第一节课是一年级的音乐课,三年级班主任、数学老师蒙冬凌拖着音响走进教室,她也是三个年级的音乐老师。

孩子们跟着音响高声唱着儿歌《小手拍拍》,声音盖过了教室里老式风扇的嗡嗡声。教学点的孩子没有穿统一的夏季校服,大多孩子的衣服、书包上沾了陈旧的污渍,他们踩着拖鞋,踊跃地和蒙冬凌互动,一节音乐课时间很快过半。

弄雷村戈巩教学点数学老师蒙冬凌在上音乐课。

弄雷村戈巩教学点的学生宿舍。

在弄勇小学执教23年的老教师刘兴毅感慨,“学前教育缺失”,和父母在外,孩子缺乏家庭教育有关;也和村里没有幼儿园有关。

他解释说,九年义务教育阶段学杂费全免,村小还有免费的营养餐,但学前教育并不是免费的,“去乡里公立的幼儿园要排队,去私立的幼儿园每学期费用近两千元。”很多家庭想省下这笔花费。

因此,一年级老师身上的担子格外繁重。这学期,弄勇小学评选优秀教师,全校21名教师投票,两个名额都给了一年级的班主任。

弄勇小学一年级班主任覃秀梅班里32个孩子,只有五个上过幼儿园。开学第一课,她手把手地教学生写自己的名字,教了一个礼拜,大多数孩子会写了,但经常忘记笔顺。

弄勇小学一年级班主任覃秀梅。

至于生活方面,刷牙、洗脸、叠被子,起夜上厕所,一年级老师都要事无巨细地引导学生。

覃秀梅的老家在巴马瑶族自治县,小时候她也是爬山路上学,两年前覃秀梅从广西科技师范学院毕业来到弄勇小学教书。她常给孩子们讲她自己的经历,给他们看她旅行、去北方看雪的照片,在孩子们的尖叫声中,她鼓励他们:“你们以后能去更远的地方。”

英语老师卢彦羽记得,今年3月到弄勇小学报到时,校长陆桂景亲自去板升乡车站接的她,一双大手用力地握住她的手,说:“学生早就盼望您来了。”

在卢彦羽入职之前,弄勇小学两年多没有英语老师,原来的英语老师考上离县城更近的学校编制离开后,学校长期招不到人——报考村小的老师大多老家就在山区,英语基础比较弱,而山里英语好的孩子,毕业后更愿意去广东做外贸,收入更高。

40岁的卢彦羽是广西柳州人,此前一直在柳州的培训机构教剑桥英语,因为年龄超过了多数地区教师考编的限制(注:35岁以下),又想有一份稳定的工作,于是报考了这里。

板升乡党委书记黄志国接受采访时提到,早在2020年之前,大化县就将部分教师岗位的招聘年龄放宽到了40周岁。因为“年轻人很少愿意回来”。

卢彦羽负责上三到六年级的英语课,一个班每周两节课,一周共有16节课。大多数班级之前没上过英语课或只上过一学期,所以四个年级,她都需要从26个字母教起。

有一次,她终于崩溃了。开学一个月了,四年级还有一半的学生只能默写出26个字母中的前几个字母,不会写英文数字一到十。她气得吃不下饭,把自己关在房间里听《泡沫》和《梦醒时刻》。

弄勇小学英语老师卢彦羽在检查学生的作业。

后来,她创造了一种新的记忆方法,把26个字母分8组,每次只要求学生背会三到四个字母,她还会买些棒棒糖、牛奶,奖励认真完成作业的学生。

隔着厚厚的镜片,卢彦羽目光有些茫然,她觉得在大山里,学下去真的很难,“孩子思想成熟的晚,父母又不在身边。”

“转变思想是漫长的过程”

14岁的蒙志城是弄勇小学六年级的学生,暑假过后,他将去大化县第五中学读初中。他家兄弟姐妹九个,他排行老六,上面有四个姐姐嫁到南宁市和崇左市,五姐在读初三,下面还有三个弟弟妹妹。

在大化县深山区,和他一样,兄弟姐妹超过四五个的家庭很常见。当地村干部说,大多数村民是少数民族,崇尚孩子越多,劳动力越多。另外,对于低保户来说,家里孩子越多,人均收入水平越低,通常能领到更高额度的补助。

蒙志城的父亲在广东打工,母亲在家耕种几亩玉米地,家里还养了三匹马来驮玉米。平时放假,他会下地帮母亲播种、收割玉米。他一脸自豪地说,自己能背动四五十斤玉米走上几百米,装卸到马背上。他看起来身量很单薄,还是一个六年级的孩子。

此前,蒙志城去过最远的地方是大化县,但也只去过一次。“耳朵疼去医院做检查。”他轻声说。

待他离开后,班主任秦山说:“这是班里条件还可以的孩子了。”毕业班有59个学生,县里的两所初中给23个名额,要求县城有房优先,其中包括那些住进扶贫安置房的家庭。剩下的名额,则被分配给成绩好,家长也支持去县城读书的孩子。

在秦山班里,有一个成绩优异的女孩始终让他放心不下。报名截止的那天,晚上11点他还在给女孩父亲通电话,劝他供女儿去县城念书。

之前,他们通过五六次电话了。女孩的父母在家务农,他们负担不起县城每月近一千元的生活费,也怕对其他子女不公平。“她家里兄弟姐妹至少五个,哥哥姐姐都在板升乡读的初中,家里还有弟弟妹妹”。

说到这里,秦山感到很无奈,他知道要走出大山,至少需要两三代人共同的努力。

秦山的老家也在山区,当初考上县里最好的高中时,家人脸上的愁容胜过了喜悦。为了把书念下去,他每周背一筐玉米走十几公里的山路去学校,这些玉米就是他的一日三餐,因为每月生活费只有一百元。高中暑假,他去到东莞打工,一个月挣900块钱,刚好够交一学期的学费。

2010年,他从广西师范学院环境艺术设计专业毕业,去了广州做设计师,每月有八九千的收入,也改善了家里的生活。但父母年纪大了,他又是家里的老大,六年前,他决定回到家乡,照顾父母,工资也因此缩水了一半。在六年级的语文课上,秦山教学生积累优美的句子。晚饭后的活动时间,他要求班级学生提前一个小时回教室,给他们放映励志教育片、四大名著的电视剧,带他们思考时事话题,讲历史故事。

有学生在作文里抱怨他要求记得东西太多,太严厉了。他很生气,带着一丝“狠劲”说:“在乡村,快乐的童年意味着痛苦疼痛的中年。”

做了老师,秦山很想帮山里的孩子“改变命运”。

在板升乡初级中学校长侯宗辉看来,如今送不起孩子读书的家庭已经很少了,要改变山里教育的面貌,很重要的一点是“家长思想观念的转变”。

自从2006年实施新修订的《义务教育法》以来,每学期开学的第一个礼拜,都是板升乡初级中学老师工作最难开展的时候。

有学生没有按时报到,就需要老师上门动员。侯宗辉说,一些学习成绩稍差或者想为家里分担的学生,放假会去到工厂打工。他们很快发现打工比读书挣钱快,便会萌生辍学的想法。

如果开学三天学生还没返校,学校就要报给乡政府,乡政府通知到村,村再通知到屯。那些享受政府低保、扶贫公益性岗位等政策帮扶的家庭,“有了压力才会把小孩送回来。”

尽管这种情况近年来少了,但家长们也并不都理解上学的意义。侯宗辉感慨,有时候给家长打电话沟通孩子的成绩,对方的第一句话就是:“免费营养餐(孩子)能不能吃饱?”

而每学期的家长会,到场人数不足班级学生的一半。为此,板升乡初级中学取消了初一、初二年级的线下家长会,由班主任在班级微信群沟通。

侯宗辉有些神秘地说:“你知道家长最怕什么吗?”“怕老师叫他来学校。”

那些在外地工作的家长,回来要先坐火车到南宁,再坐班车到大化县,等第二天早上的班车上山去板升乡。这一趟要请三四天假,损失近一千块钱。

因此,除非学生在校发生严重的打架事件,否则,老师不会要求家长来学校。从关注孩子的温饱,到关注孩子的成绩,重视家庭教育,侯宗辉觉得,对于深山区的多数家庭来说,都有很长的一段路要走。

迷茫又不迷茫

四年后,蒙富松的医学定向服务将期满,他对未来有些迷茫。

他回忆起在卫校读中专的三年,实验课上,没有解剖过青蛙、小白鼠,只有花二三十元买过两块拳头大的猪臀部肉,用来练习缝合。中专第三年,他被安排去大化县的二甲医院实习,轮岗过外科、急诊科、骨科等12个科室,每月轮换一次。

由于实践机会太少,到了临床,他记不起清创手术的基本步骤,在急诊科,面对四肢抽搐的心梗病人,他眼睁睁看着一旁的医生脸色涨红,争分夺秒地做心脏按压急救,只能局促地站在一旁,不知道自己该做什么。

他和同学提起这些事,对方却安慰他:“我们之后要定岗在乡卫生院、村卫生所,又不需要摸手术刀。”他也想过考大专进修,但又怕父母操心,也觉得该把读书的机会留给弟弟妹妹。

他希望以后去县城的医院工作,“有拿手术刀的机会”,为此,他白天在村卫生所上班,晚上备考医师资格证,但一连考了两年,都止步于实践技能考试部分。

实践技能考试共有24项基本操作,考生需要抽签决定考试项目,只有通过了,才有资格参加医学综合笔试。蒙富松今年抽到的题目是手术区消毒、铺巾,他在村卫生所没有实践的机会,依靠看书和看视频备考,终究在操作细节上出了差错。

大部分的闲暇时间,他除了帮家里喂猪、放羊,就是去卫生所隔壁的戈巩教学点和孩子们打篮球,没有其他的社交。唯一让他感到慰藉的是,医师资格证明年还能再考。

6月24日中午,蒙丽丹下了流水线,马上查看高考分数,她考得并不理想,父亲也有些失落。

对于未来,她有很多憧憬,但又有些不自信。她说,不管在哪里读书,都希望能学教育专业,出来做一名老师。她想再回到大石山区教书,帮助那些还没有理解读书意义的孩子,看见人生的可能性。

和大石山区的很多孩子一样,她也没有上过幼儿园、辅导班和兴趣拓展班,依靠自律和苦学读完高中,她觉得今后的人生,唯有如此才能继续往前。

2023年6月,蒙秋艳通过了英语专业四级考试,她还加入了大学的舞蹈社,每周末参与排练。恬静内敛的她,同样想毕业后回乡做英语老师,但又怕被别人说闲话:“读了大学怎么还回来工作?”

板升乡初级中学每年毕业生有300多人,有近六分之一的学生在中考前被中职院校提前录取,剩余参加中考的两百多人里,每年有40%以上升入高中,余下的学生大多去了中专院校。

被群山环绕的板升乡中学。

6月21日,端午节的前一天,板升乡主街上人群熙熙攘攘,学生们背着书包,拖着行李箱、手提编织袋向山里回家的方向走去。

从板升乡中心小学扛着编织袋走山路回家的男孩。

板升乡中心小学的两个小女孩拽着一个装棉被大小的编织袋从我身旁经过,高个的女孩说,他们家住在弄雷村,父母在外打工,奶奶在家照顾弟弟妹妹,只能自己走路回家。从板升乡走路到弄雷村有六公里远,才走了不到两公里的两个女孩额前的刘海已被汗水打湿,一缕一缕地贴着面颊。

不到一刻钟,一个黑黝黝、胖乎乎的小男孩带领着一支“冲锋小队”从公路边的栏杆下面窜了上来,他们是沿着土路爬山上来的。来自弄顶屯的男孩大喘着粗气说:“抄小路回家少走三分之一的路。”只停留了几秒,已经有孩子催促他,穿过公路,踩着碎石继续往山上爬,翻过两个山头就能到家。

他不好意思地喊了一句:“爬山得一口气。”便头也不回地消失在了山野里。

沿着土路爬山,抄近路的小男孩。

身旁不断有呼啸而过的摩托车,跑起来嗡嗡作响的电动三轮车经过,都是接孩子放学的家长,但更多的孩子只能成群结队地走路回家。戈巩教学点韦国荣校长说,今天3:30就放学了,比平常提前了一个小时,“不然孩子回家天都黑了。”

一位载着两岁女儿,骑着摩托车下山的年轻妈妈捎带我下了山,她要去接在读初三的小叔子放学,她的丈夫在广东工作。

年轻妈妈说,生完孩子,她不想出去工作了,留下来陪孩子读书,“从一年级就去板升乡中心小学读。”“幼儿园当然得上。”“我和老公是初中文凭,家里条件不好没有念下去。”

这些在外面打拼过的年轻家长,对教育的理解,已然和他们上一代人不同。有板升乡初级中学初一的学生说起,她爸爸年轻时当过保安,所以希望她以后能当兵。也有学生说,自己在家排行老四,哥哥姐姐们都没考上大学,冀望在他身上兑现大学梦。

我逆着人流,往板升乡初级中学的方向走去,罗大佑《光阴的故事》的歌声由远及近地传来,板升初级中学的老师正在校门口一一拥抱送别初三毕业班的学生,当时距离中考还有三天。

“流水它带走光阴的故事,改变了一个人。就在那多愁善感,而初次等待的青春……”板升乡初级中学背靠群山,在镜头下和重峦叠嶂的山峰融为一体,总会让人联想起那些走出大山的孩子。

(文中人物秦山为化名)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司