- +1

发光学报|机遇与挑战:近红外二区发光材料在脑成像中的应用

▍导读

目前,荧光成像技术已成为生物医学应用中的重要工具之一,但其易受到光的穿透能力有限、组织自体荧光干扰等因素的影响。与可见光和近红外一区(NIR-I)光相比,近红外二区(NIR-II)荧光成像具有更深的穿透深度、更高的成像分辨率和灵敏度、更低的背景噪音和更高的信噪比,因此在重大脑疾病的成像诊断方面展现出潜在的应用前景。

近日,中国科学院长春应用化学研究所张洪杰院士和王樱蕙研究员团队在《发光学报》(EI、Scopus、核心期刊)发表了题为“近红外二区发光材料在脑成像中的研究进展”的综述文章。

该综述重点介绍了不同类型NIR-II荧光探针及优化其光学性能的策略,并总结了这些探针在脑成像方面的研究进展,对未来临床应用所面临的问题进行了分析和展望,以期为从事发光纳米材料和脑生物成像研究的同行提供借鉴。

▍引言

活体荧光成像技术具有操作简单、成像速度快、灵敏度高、无电离辐射等优点,为深入地了解生物体的解剖结构和生理活动提供了新的工具,从而成为了生物医学领域发展最快、应用最广泛的成像技术之一。然而,活体荧光信号在生物体内通常会受到光子和生物组织之间相互作用的影响,例如吸收、反射、散射和众多生物分子的自发荧光等。与可见区(Vis:400~760 nm)和近红外一区(NIR-I:760 ~1 000 nm)荧光成像相比,近红外二区(NIR-II:1 000~1 700 nm)荧光成像由于具有厘米级的穿透深度、高的时间空间分辨率和信噪比、以及低的背景噪音等优点而备受关注,因此设计并开发高质量的NIR-II荧光探针逐渐成为研究热点。在这样的研究背景下,国内外研究者们陆续发展了不同的NIR-II荧光探针用于无创性的NIR-II脑荧光成像。与传统的脑成像模式不同,NIR-II脑成像是一种将脑部生理活动可视化的技术,具有无创性、精准性、实时性和分辨率高等优点,为实现可视化大脑的生物过程提供了新颖的工具和技术。

▍NIR-II 荧光探针

随着对NIR-II荧光成像的不断探索,目前已涌现了许多不同类型的NIR-II荧光探针。

(1)金纳米簇(Au NCs):通常是由几个到几十个金原子组成,尺寸一般小于2 nm,介于表面等离子体共振的金纳米颗粒与单个金原子之间。由于尺寸效应,Au NCs的能级变得不连续,从而展现出了独特的NIR-II荧光性质;(2)量子点(QDs):是一种半径为2~10 nm的半导体纳米晶,具有光谱范围宽、光稳定性强、量子产率高等优点。与含有汞、铅、镉等剧毒成分的大多数量子点相比,新型量子点采用更低毒性的元素或者表面修饰的方法,从而可以降低生物毒性,提高生物安全性;(3)稀土发光材料(RENPs):通常由基质、敏化剂和激活剂三个部分组成,具有Stokes位移大、量子产率高、稳定性好等优点。RENPs不仅可以通过合理地选择基质、敏化离子和发光离子实现优异的NIR-II发光,还可以通过离子掺杂、优化结构等方法提高NIR-II发光强度;(4)有机荧光染料:具有结构确定、分子量小、代谢快及毒性低等优点。目前,其主要可分为两种类型的结构,一种是以苯并双噻二唑(BBTD)为核的电子供体-受体-供体(D–A–D)的荧光团,而另一种则是以聚次甲基为骨架的具有D–π–A结构的花菁类染料;(5)复合型的NIR-II荧光探针:通过复合不同类型的NIR-II探针,以提升材料的发光性能。除发光性能外,这些探针的生物安全性是其走向临床应用的另一关键因素。基于此,研究者们通过表面修饰、构建核壳结构、采用低毒性元素等方法以降低自身毒性或提高生物相容性,从而进一步推动了NIR-II荧光成像在生物医学领域的研究。

▍脑成像应用研究

NIR-II脑荧光成像为大脑的血管、肿瘤、炎症和退行性疾病提供了全新的成像手段,对于研究其复杂的功能及相关疾病的诊断和治疗等方面有着重要的应用价值。

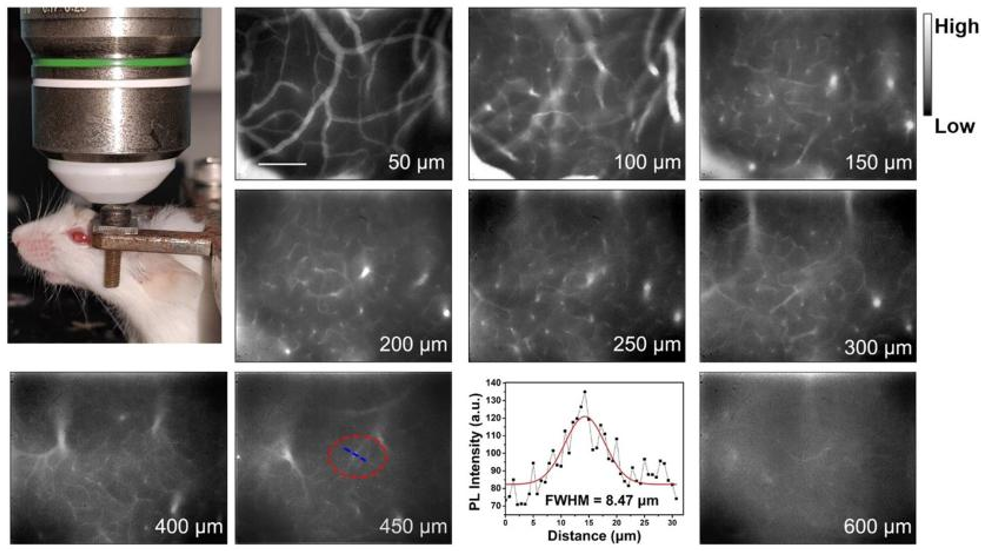

脑血管成像:在大脑中包含着许多极为精密的血管,而脑血管在NIR-II荧光窗口的可视化极大地推进了NIR-II荧光成像在脑疾病诊断方面的研究。例如,香港中文大学唐本忠院士课题组采用了NIR-II荧光宽场显微镜准确地可视化不同深度的(50~600 μm)小鼠脑血管系统,并通过分析随时间变化的NIR-II荧光成像图可计算得出小鼠大脑动脉分支与主干的平均血流速度,从而为血管性脑疾病诊断提供了可靠的可能。

图1:不同深度的小鼠脑血管NIR-II荧光显微镜成像图

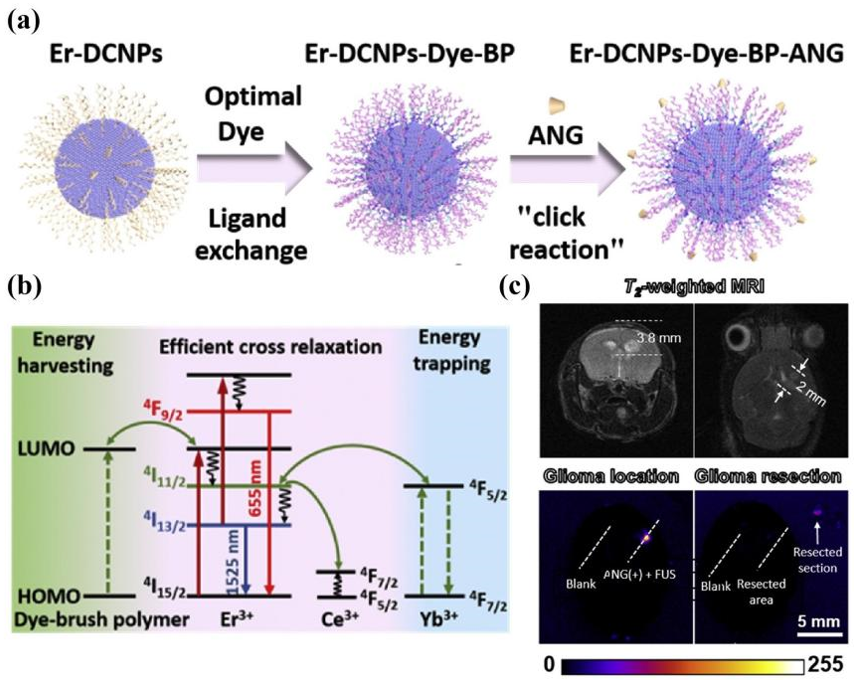

脑胶质瘤成像:脑胶质瘤通常呈弥散性生长,具有极高的浸润能力,难治愈,易复发,是最常见的原发性颅内恶性肿瘤。研究者们通常通过对NIR-II探针进行靶向修饰以实现无创的具有高空间分辨率和高信噪比的颅内微小肿瘤成像,其不仅可以测量出肿瘤大小还可以描绘出肿瘤边缘,这为更加精确地NIR-II荧光成像手术导航奠定了良好基础。

图2:Er-DCNPs-Dye-BP-ANG用于NIR-II荧光成像手术导航示意图解

炎症性脑疾病成像:过量的活性氧和活性氮(ROS/RNS)是脑卒中、脑炎、脑损伤等多种炎症性疾病的重要特征,因此可以通过采用ROS/RNS的探针激活策略实现病灶区域的NIR-II荧光成像。这类探针往往本身没有荧光或荧光被猝灭,但其可响应病灶微环境内ROS/RNS,将荧光信号从“off”模式切换为“on”模式,从而成功地将正常组织和肿病灶区域区分开来。

退行性疾病成像:临床上的退行性疾病包括阿尔茨海默症(AD)、帕金森(PD)、额颞叶痴呆症和癫痫等,这些疾病大多是由神经退行性过程引起,容易造成功能障碍,使智力减退或认知力丧失等。世界卫生组织预测,在未来20年内,退行性疾病将成为仅次于心血管疾病的第二大常见死亡原因。因此,亟需尽可能早地对这类疾病进行诊断与干预。这类探针往往可以与疾病的特异性标志物(例如Aβ斑块)结合,随后通过分子内电荷转移(ICT)效应激活其NIR-II荧光发射,从而为无创性退行性疾病诊断奠定了基础。

▍结论与展望

总之,NIR-II荧光成像因具有组织穿透深度深、灵敏度高、时空分辨率和信噪比高、背景噪音低等优点,在脑血管和重大脑疾病的成像诊断方面展现了良好的应用前景。

然而,在面向进一步的临床转化应用前,仍有许多问题亟需解决:(1)如何提高NIR-II发光材料在水溶液中的发光量子效率;(2)开发NIR-II光激发和发射的荧光探针;(3)缺乏高质量和低成本的电荷耦合器件(CCD)探测器;(4)NIR-II荧光探针的生物安全性。这些问题还亟待感兴趣的跨学科研究人员共同协作解决。

▍论文信息

薛东芝,王樱蕙,张洪杰.近红外二区发光材料在脑成像中的研究进展[J].发光学报,2023,44(07):1131-1148. DOI:10.37188/CJL.20230122.

https://cjl.lightpublishing.cn/zh/article/doi/10.37188/CJL.20230122/

▍通讯作者简介

王樱蕙,中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室研究员,博士研究生导师。2011年于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所获得博士学位,同年前往荷兰阿姆斯特丹大学从事博士后研究工作。回国后加入中国科学院长春应用化学研究所张洪杰院士团队,主要从事无机光功能材料及生物医学应用研究。以第一作者或通讯联系人在 J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., Nano Lett., Adv. Funct. Mater.等期刊上发表论文40余篇,3篇论文被评选为ESI高被引论文。2011年获得中国科学院院长奖学金优秀奖;2015年获得中国科学院杰出科技成就集体奖(主要完成人);2017年获吉林省自然科学学术成果奖二等奖(排名第一);2019年入选中国科学院青年创新促进会;2020年获得国家自然科学基金优秀青年基金;2023年获得吉林省青年科技奖。

张洪杰,无机化学家,中国科学院长春应用化学研究所研究员,清华大学化学系教授,博士研究生导师,中国科学院院士。1978年毕业于北京大学化学系,1985年在中国科学院长春应用化学研究所获得硕士学位,1993年在法国波尔多第一大学获得博士学位。长期从事稀土材料的基础与应用研究,以材料的结构与功能关系为研究重点,致力于解决影响学科发展的关键科学问题,发展了系列材料制备的新方法和技术,并将基础、高技术及应用研究有机结合,合成了若干种稀土固体及杂化复合材料,研制出的稀土新材料已成功应用于汽车、照明、航天航空和国防军工等领域,满足了国家的重大战略需求。作为课题负责人先后承担了国家自然科学基金委重大、杰青、创新群体、国际合作等项目、国家973计划和中科院先导计划等。近年来发表论文500多篇,他引60 000多次,已授权发明专利79项。现担任中国稀土行业协会理事长,英国皇家化学会会士,《应用化学》主编,《发光学报》副主编,《无机化学学报》副主编,《中国稀土学报》(英文版)副主编,《高等学校化学学报》编委,《中国科学:化学》顾问编委, Advanced Science执行编委, Nanoscale Horizons顾问编委等。1997年获国家杰出青年基金,1998年获中国香港求是基金会杰出青年学者奖,2001年入选中科院海外人才引进计划,2010年入选国家基金委创新群体学术带头人,2013年担任国家973项目首席科学家,2013年当选中国科学院院士,2015年当选发展中国家科学院院士。以第一完成人获国家自然科学二等奖(2010年)、中科院杰出科技成就集体奖(2015年)、吉林省科学技术特殊贡献奖(2015年)、吉林省技术发明一等奖(2013年)、澳大利亚金袋鼠世界创新奖(2013年)、吉林省政府创新创业人才奖(2012年)、吉林省科技进步一等奖(2007年)等。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司