- +1

罕见人生|牛奶咖啡斑和切不完的瘤,11岁的潼潼遭遇神经纤维瘤病

潼潼(化名)今年十一岁。

和其他小学生一样,他爱拼乐高,喜欢折飞机,放学后和玩伴在小区里骑车,更爱看黑猫警长,梦想长大后成为一名警察。

不同的是,他是一名罕见病神经纤维瘤病患者。

神经纤维瘤病(Neurofibromatosis,简称“NF”),是一大类常染色体显性遗传性疾病,临床上有三种类型,包括I型神经纤维瘤病(NF1)、II型神经纤维瘤病(NF2)和神经鞘膜瘤病(SN)。其中,NF1最为常见,累及全身多个系统。

母亲张勤(化名)介绍,潼潼出生时,身上便长了一些牛奶咖啡斑,家人以为是胎记,没在意。一岁左右时,他的左眼皮和右腿都“不太正常”,一家人奔走于大大小小的医院,最终潼潼在上海交通大学医学院附属第九人民医院(以下简称“上海九院”)被确诊为I型神经纤维瘤病。

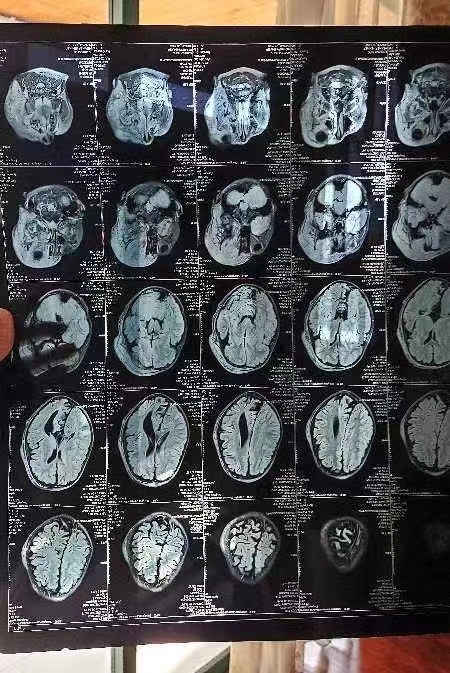

潼潼过去拍的片子 本文图片均由受访者提供

确诊后的多年里,家人带着他求医问诊,但都无济于事。现在的潼潼左眼更加肿胀,瘤体变大导致右边面部下垂,面容损毁。

因患病及面容等原因,他目前只能在学校的资源教室里上课。每每想到这,张勤都非常难过,但又十分无助。“(大家)不应该用异样的眼光或者窃窃私语去讨论。”她说,孩子已经生病了,如果不接受教育,更无法融入社会。

1岁多确诊,辗转多地求医

2012年,潼潼在江苏南京出生。出生时,他臀部长有多块牛奶咖啡斑,其他部位也有一些小的斑点,但没有其他指征,家人还以为这些斑是胎记,没把这放在心上。

随着潼潼慢慢长大,牛奶咖啡斑越来越多,本来脸上没有斑,但后来脸上、眼睛处也长了一些。

一岁时,张勤发现潼潼的左眼皮有些肿,右腿伸不直,总是弯着。她感到奇怪,但潼潼父亲一度认为,是孩子学走路学早了。

后来,家人带着潼潼去医院检查。去了多家医院都没看出原因,甚至有的医生甚至说潼潼的腿需要进行截肢手术。

潼潼一岁多时,家人带着他来到上海九院。也就是在这里,潼潼被确诊为NF1。张勤才知道,潼潼的腿和眼睛,都是这个罕见病导致的。

后来,潼潼在湖南一家医院做了腿部手术。虽然手术成功,但直到现在,潼潼的右腿有时还会疼,无法像其他孩子一样奔跑,不能长时间运动。

腿部问题得到改善了,但潼潼的左眼还是肿着。为了控制病情,确诊后,潼潼又接受了眼部减瘤手术。

NF1有复发和恶变风险。4个月后,潼潼眼部瘤体复发,瘤体蔓延半边脸,特别是左眼整体凸出。但那时,已经没办法继续手术治疗了。

“当时确诊这个病,各种信息也不多,我们真的不太了解这个疾病。”张勤称,家人以为只是一个肿瘤,切除即可,没想到还会再复发。

张勤不愿放弃,带着潼潼去了北京、广州的医院,按照她的说法,“到处找医院,到处找医生”。

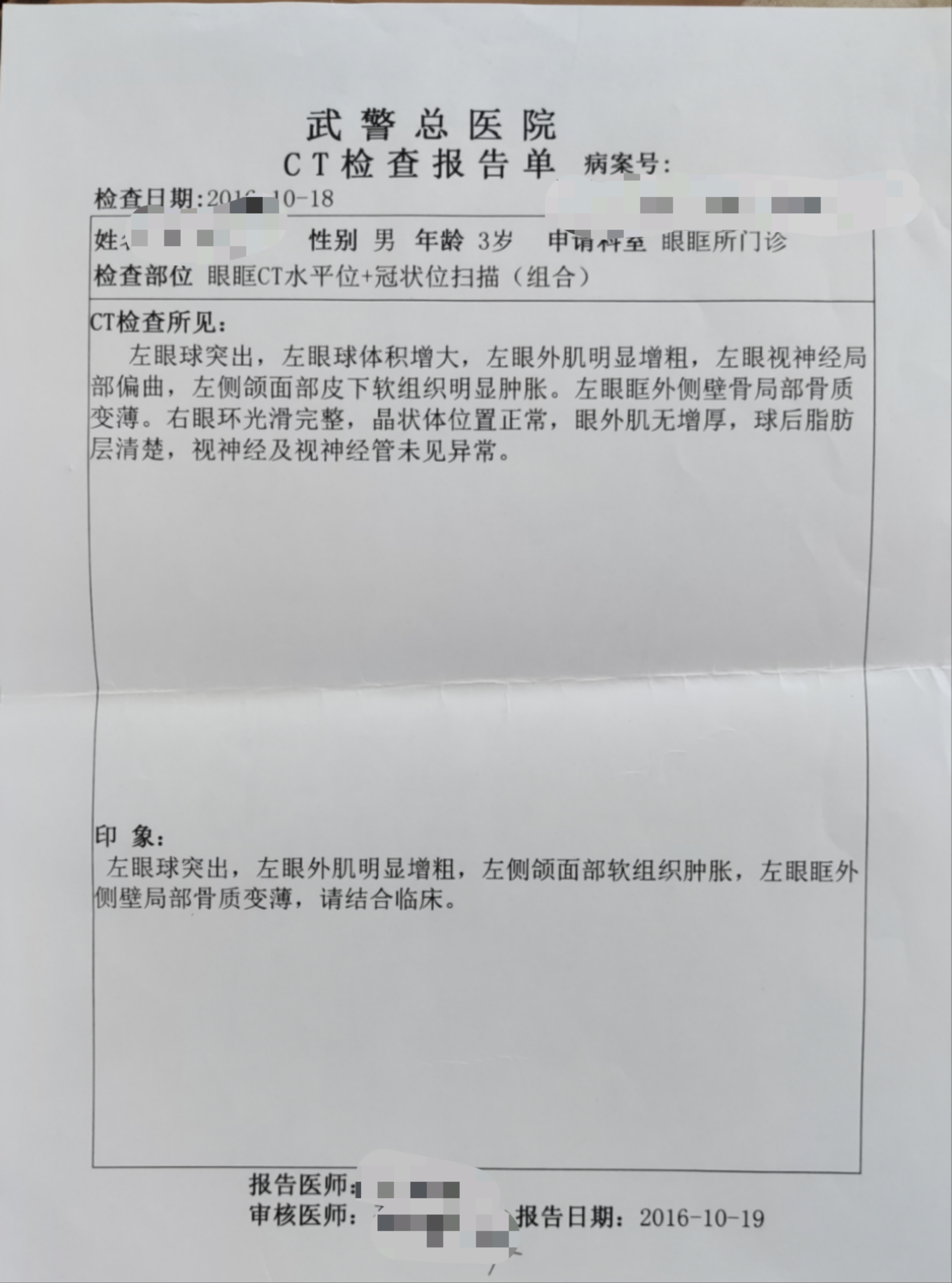

潼潼的检查报告单显示,他3岁多时,左眼球已经突出,左眼球体积增大。

“切不完的瘤”

神经纤维瘤病是什么病?澎湃新闻此前报道,上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科副主任医师王智超指出,I型神经纤维瘤病是遗传性疾病,是由于NF1基因发生突变导致的常染色体显性遗传病,“从受精卵阶段发生突变,会影响整个全生命周期,由于它影响皮肤、神经系统、骨骼,大脑认知,因此会导致不同系统非常复杂的症状。”

2021年5月13日,国家卫健委官方网站发布的《国家卫生健康委办公厅关于印发儿童血液病、恶性肿瘤相关12个病种诊疗规范(2021年版)的通知》中,附件《儿童及青少年神经纤维瘤病诊疗规范》载明,美国于1987年初次制定了NF1的诊断标准。近期,经多次国际会议及专家组讨论修订,2020年公布了新的NF1诊断标准,该标准在原有基础上稍作修改,更利于早期诊断。

新的诊断标准有:6个或以上咖啡牛奶斑,在青春期前直径(最长径)>5mm或在青春期后直径>15mm;双侧腋窝或腹股沟区雀斑;2个或以上任何类型的神经纤维瘤或1个丛状神经纤维瘤;2个或以上Lisch结节(虹膜错构瘤),2个或以上的脉络膜异常;视路胶质瘤;特征性骨病变,如蝶骨翼发育不良,胫骨前外侧弯曲(胫骨发育不良)或长骨假关节;NF1基因杂合变异;父母一方通过以上标准被诊断为NF1。

《儿童及青少年神经纤维瘤病诊疗规范》明确表示,该诊断标准是基于NF1的特异性临床表现,满足以上至少2条临床特征,即可诊断为 NF1。因NFI涉及全身多部位病变,疑似NF1的儿童应由多学科团队进行评估,应包括外科、儿肿瘤内科、皮肤科和眼科等医生。

王智超表示,“儿童患者刚开始出现症状时会以牛奶咖啡斑为主,随着病情进展,会发展成累及皮肤、骨骼、神经等多系统慢性综合征。”

上海九院曾接诊过一位脸部长有10公斤瘤体的神经纤维瘤病患者。患者出生时,左眼眶边缘有一枚“疙瘩”,随着年龄的增长,瘤体也越长越大,手术前测量,瘤体已达10公斤,皮损最长径达60厘米。又重又大的瘤体拖着左侧面颊下垂,瘤体跨过脖子一直下垂至第二根肋骨以下。尽管患者做了减瘤手术,但依然存在很高的复发风险,因此有人把这一疾病称为“切不完的瘤”。

王智超称,国家综合型医院也在逐步开展神经纤维瘤病门诊,为患者提供长期个体化、综合性疾病诊疗服务,帮助更多患者更好地回归社会、融入社会生活。

“医身”和“医心”

为了给潼潼治疗,2017年,张勤还带着孩子去美国,寻求治疗办法。“到美国后我们了解到孩子的病是有治疗药物的。”张勤回忆道。但无力承担的天价治疗费用,又让他们心灰意冷,“费用太高了,我当时想要么还是留着钱,等国内有药了,再用这些钱给孩子治疗。”

现在,潼潼左眼的瘤体下垂,左眼已经失明,瘤体压迫左边面部整体下垂,面容被损毁。

因为“特殊”,潼潼的朋友并不多,仅有的两三个朋友有时会来家里吃饭,或者在小区一起骑自行车。更多的时间里,他一个人在家玩,或者和妈妈下五子棋。他知道妈妈辛苦,常常帮妈妈做饭,打扫卫生。

在小区里,他常遇到不懂事的孩子故意奚落他。有时,张勤带着孩子出门,很多人会问,“这么严重了怎么不去治?”每每遇到这种问题,张勤都很无奈。

今年,本该上四年级的他仍在读三年级。最初入学时,为了让潼潼不“引人侧目”,去上课前,张勤会把他的左眼蒙上。但最终因为各种原因,他还是没能在教室上课,只能“送教上门”。后来,他在学校为特殊儿童安排的资源教室里上课。

“(大家)不应该用异样的眼光或者窃窃私语去讨论,或者用不好的语言去攻击别人。”张勤很无奈,除了在学校,在其他场合,别人也会投来异样的眼光。

她只能安慰潼潼,遇到这种情况,可以大大方方地告诉对方,自己生病了,但不会传染给别人,更不是他们认为的“怪物”。

“能怎么办呢?”张勤说,孩子已经生病了,如果再把他困在家里,不接受教育,不识字,不带他出去看看外面的世界,孩子更无法融入社会。“我还是要带他出去,别人讲我,我也要带他去看看外面的世界。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司