- +1

宁波鼠疫惨案|得病的父亲,被活生生钉进了棺木

作者:龚晶晶

1940年,希特勒的铁蹄踏进了巴黎市区。这年冬天,作家阿尔贝·加缪带着妻子离开沦陷的巴黎,逃往阿尔及利亚的奥兰城教书,眼看着欧洲成了被战争围困的孤岛,他决心用寓言的形式,刻画出这个法西斯犹如鼠疫病菌般吞噬千万人生命的“恐怖时代”。

于是,一个虚构且无比丑陋的鼠疫之城——奥兰城在他笔下诞生。

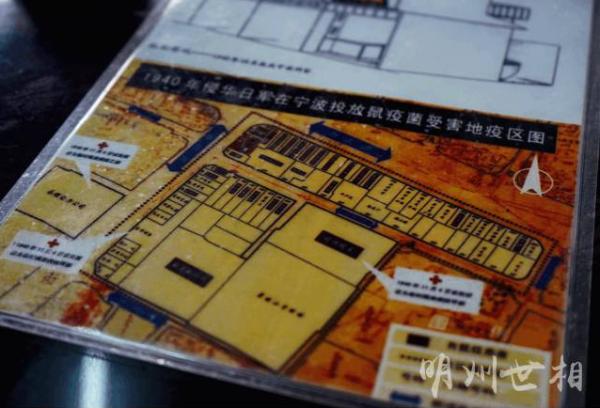

但加缪并不知道,也是在这一年,在地球另一端的中国,有恶魔人为制造了一个真实的鼠疫之城——宁波。日本731部队在宁波上空散播2公斤鼠疫菌,1554人因此罹难。在亲历者,现年87岁的胡贤忠的口述中,那个冬天,宁波街头的惨状,远比作者虚构出的黑色世界更为恐怖。

恶魔肆虐开明街

那一年,胡贤忠只有9岁,还在家对门那个洋人开办的斐迪小学里读二年级。对于宁波当时的局势并没有什么概念。自然也不知道,自1937年8月16日,栎社机场首次遭日寇空袭,日军至少7次直冲宁波城区,肆无忌惮地对平民发起袭击。1940年7月17日,日军首次进犯镇海口,22日即被中国军队赶出,大败后于同年9月5日、10日空袭宁波市区。

狂轰滥炸之下,宁波城岌岌可危。

那时,胡贤忠还住在开明街70号,楼下就是自家开的胡元兴骨牌店。胡家家境还算宽裕,在开明街街口有三间两层楼的店铺,一间租给象山人开滋泉豆浆店,第二间租给山东人开复兴牛肉细粉店,这第三间就是自家的骨牌店。

1940年10月27日,星期天,多云。

9岁的胡贤忠正在铺子里玩。清早开明街上空无一人,安静的只能听到自家小明堂里的那只老母鸡“咕咕咕咕”地叫着。开明街向来都是宁波老城最繁华的地界,可彼时宁波城中,风声鹤唳,开明街上自也行人稀少,多数人都选择闭户不出,麻将成了宁波人躲在家中打发时间的最佳选择,虽经济萧条,骨牌店的生意反倒极为兴旺。这一天,胡家雇佣的小工也早早来到铺子里帮忙。

谁曾想,这看似寻常的一天,竟成了很多宁波人永生难忘的日子。

早上7点左右,空袭警报声突然大作,打破了开明街的寂静,飞机的轰鸣声盘旋在街道上空,低的就像是近在咫尺,大人们都说:“那飞机上有膏药旗,是日本人的飞机!”可奇怪的是,他们丢下的不是炸弹,而是传单。一张张传单,像是雪花似的从空中落下,掉在柏油马路上,很是扎眼,撒了足足有一个钟头。

胡贤忠好奇地跑出门捡了一张,只见上面画着日、德、意国旗和两手相握表示“中日亲善”的漫画,印着的中文他大多认得,大意是:“重庆正在闹饥荒,民不聊生,日本人民则丰衣足食,尚有余粮来接济你们……”他有些迷糊了,父亲不是常说日本人侵我国土,烧杀抢掠,无恶不作吗,怎么还会“好心接济”?他匆匆回家把传单拿给父亲看。父亲只说,这是黄鼠狼给鸡拜年,别理他。

下午2时许,日军的飞机又来了,胡贤忠还没来得及看清飞机的样子,就看到从天上落下好多东西,有大麦、小米、面粉,还有一团一团的棉花球,屋瓦被砸的“沙啦啦”作响,从窗户偷偷往外望去,天上是一片淡黄色的云雾。人们惊恐疑惑过后,未见再有动静,看飞机走了,便也不以为意。

彼时的宁波,还未到山穷水尽的地步,粮食是不缺的,更何况是日本人扔下来的,自然没人会捡。时值初冬干旱季节,不想到了晚上却突然淅淅沥沥下起雨来。落在屋顶上的麦粒杂物被冲刷下来,掉进了居民露天的水缸里。“那时宁波还没通自来水,家家户户都有一个十来平方的院子,放一口用来吃水的水缸。”

日子依旧平淡无奇地过着,只是第二天自家的老母鸡不知怎的突然死了,胡贤忠伤心了好一阵。几天后,水缸旁的石板缝里长出了麦苗,跳蚤突然间多了起来,而且个头比寻常的要小,颜色红的诡异。后来证实,它们都是吸饱了鼠疫试验者血液的疫蚤,同时投下的麦粒、面粉也染有鼠疫杆菌。

人们并不知道,死神已经悄然潜入宁波。

三天后,放学回家的胡贤忠发现,街头巷尾议论纷纷,说是隔壁兹泉豆浆店里的赖福生夫妇突发恶疾死了,第二天,父亲胡世桂也出现头痛、恶寒、发烧的症状,母亲赶忙叫了黄包车,把人送到了鄞县中心卫生院(现在的第一医院),医师诊断说是恶性疟疾传染病,要立即住院进行隔离治疗。

11月1日上午,开明街、东大路、东后街、太平巷四面八方都不太平,有近十户人家啼哭声此起彼伏。越多越多的人出现了同样的症状,整条开明街进入濒死的癫狂。“起初大家都以为是冷热病,去医院,多数也就是配来一点奎宁丸,可一点用也没有,死的人越来越多。11月1日一天内就有9人暴毙,之后最多的一天死了20个人。”

父亲被活生生钉进棺木

11月2日,乡里纷纷出逃,母亲胡陈氏带着全家避到了家乡一个叫义和乡陈埠头的地方。刚到达乡里,16岁的姐姐胡菊仙就不省人事了。

她死的样子,胡贤忠是记得的,姐姐剪了一头清爽的齐耳短发,右边的鬓角别了一个珍珠发夹。眉目清秀像是睡着了一样,可脸被烧得通红,脖子肿的老高,看上去很是难受。兄妹4人,只有二姐一个女儿,父母向来最是宝贝,所以后事安排的也还算风光。母亲买来了棺木、寿衣,想把她打扮的好看些,他们还没来得送她出嫁呢,就要将她安葬在乡下凄冷的山上。母亲是舍不得的,他也舍不得。

可还没缓过劲来,第二天,7岁的弟弟胡贤庆也有了相同的症状,两眼充血,一个劲地抽搐,不多时也死了。他还那么小,甚至找不出一张照片可以作为遗像,母亲将他葬在了老宁波专门安葬小孩的“八角楼下”,他只记得,一望无际的稻田地里,孱弱的母亲,抱着那个小小的棺木,哭到不能自已。

也是在11月3日这一天,经华美医院院长丁立成化验,开明街疫病确诊为烈性传染病中的天字一号——鼠疫。政府发布告示,疫区内的居民根据不同症状被分3处隔离。搜查队开始在各个村庄搜寻从疫区出逃的人,乡下的保长知道他们的来历,没几天就把他们遣送回了宁波。

母亲因为已经出现疫病症状被隔离到了甲部隔离医院,也就是东后街的同顺提庄。听人说,父亲也在那里。胡贤忠同后期进入过疫区的嫂子侄儿都尚未染疫,被一起安排到了乙部隔离医院(永耀电力公司营业所大楼),注射了预防鼠疫的菌苗,接受观察,不准外出。

“其实在此之前,我还是很喜欢那个地方的。永耀电力公司的办公楼可以说是当时宁波最好的房子了,可是,等到隔离出来,那里却更像是我童年一道血淋淋的疤。”

11月的宁波,还算不上冷。每间房间住4、5个人,盖着薄被打着地铺,一日两餐男女分食,都是稀饭配霉豆腐。没吃两天,胡贤忠开始无比想念母亲烧的家常菜,想念在铺子里把玩着麻将牌,看父母忙碌的日子。他知道,父母被隔离的地方就在斜对面。扒拉着窗户望过去,还能看到新砌的隔离墙,抹着灰浆,还没有干透。有身穿防护服的人进进出出。虽然被隔离着,但对面的情况还是会在人们的口耳相传间偷偷传递到这里。

“那边说是医院,可在我看来,却更像是一个把生病的人关在一处等死的地方,也不进行治疗,只有进去,没有出来,所有人都等着你死,好早些结束这场灾难。每一天都有死讯不断传出。”等到鼠疫结束时,据甲部隔离医院幸存者钱贵法回忆:“我被抬进去放在地上,看到周围地上约有10多个垂死的人,可怕极了,好比来到了一座阴森森的人间地狱,个个面孔血红像公鸡,有的眼睛突出,有的哇哇叫喊讲胡话,还有的因口渴不顾一切去喝阴沟水。这种惨状,令人毛骨悚然。还有的母亲刚死去,孩子很快也死了,死的人又多又快,棺材供应不上,有时只好把两具尸体合殓。”

终于,胡贤忠最担心的的事还是来了。“当时有个我父亲的同行,我唤他阿三爸爸,有一天,他突然告诉我:6号午后,他听到两个防治组担架队的人在走廊里说,真凄惨呐,骨牌店的胡世桂师傅被钉进棺木的时候,还睁着眼睛,冲外面的人使劲摆手,一点也不想死,嘴唇微启,像是想找亲人,老泪一滴一滴,好长好长时间都不肯闭上眼睛,后来是被钉棺木的人用石灰活活呛死的。”

那个总是把他抱着膝上说话的父亲,就这样走了。他还来不及抱抱他,起初他生病的时候,胡贤忠还以为没过几天就能再见,谁知,竟是天人永隔。9岁的少年,大概知道,死意味着什么。他声声叫着“爸爸”,哭晕了过去。

没隔几天,母亲也发病死了,同样被装进灵柩深埋在老龙湾。短短十天,家中4位亲人相继亡故。原本住在开明街的5口之家,只剩下胡贤忠一人。

等到从隔离医院出来,已经是11月底的事了。再次回到开明街,外围都筑起了高一丈厚十寸的空斗隔离墙。胡贤忠再也看不到了,记忆里那个有父亲、有母亲、有姐姐、有弟弟的开明街70号。

11月30日7时,疫区内11处同时点燃,霎时烈火冲天,烧了整整4个小时,疫区内所有住房、商店、工场皆付之一炬。计115户人家137间民居,5000平方米建筑物,一夜之间成为瓦砾废墟。

开明街鼠疫场由此得名。

古稀老人对日诉讼

开明街115户人家,因鼠疫罹难的,有名有姓者就有135人。后,据日本细菌战资料中心提供的1949年日军731部队军医金子顺一的博士论文显示:1940年10月27日,731部队在浙江宁波上空利用空军飞机散播2公斤鼠疫菌,一二次感染死亡人数共计1554人。

这些数字,都是胡贤忠很多很多年以后才知道的。

1941年,嫂子带着胡贤忠以及侄儿胡鼎阳前往北京,投亲靠友。无奈,亲戚家道中落,1944年,三人再次回到宁波。彼时时局紧张,人人奔于生计,已经没人再提起那场惨绝人寰的灾祸。父母亡故,无人照拂,很长一段时间里,胡贤忠三人只能靠吃革命草和细糠柄度日。

13岁那年,胡贤忠经亲戚介绍,在新华鞋作坊做起了学徒,巧的是这家店铺就位于开明街北面,离昔日的家很近很近。

1951年,宁波市手工业工会动员工人参加抗美援朝。当时有三人主动报名参军,其中一个就是胡贤忠。结果,他没上战场,而是被安排去了宁波市公安大队。

报道的那天,人们在市区敲锣打鼓,为参军的年轻人送行。胡贤忠穿着军装,别着大红花,走在队伍前头。远远的,他看到人群中的嫂子在偷偷擦眼泪,他想,要是父母还在就好了,也能看到儿子风风光光地为国效力。

这军装一穿就是27年,退伍时胡贤忠已是连长,也成了人们口中的老胡,1995年,宁波人在开明街口立了块四方的鼠疫纪念碑,老胡常常路过,却从未想过,年近暮年,自己居然还能为亡者再做点什么。

1996年,一批日本反战人士到华调查细菌战受害情况,表示愿意帮助受害者起诉日方罪行。1997年和1999年,两批来自浙江衢州、宁波、江山、义乌和湖南常德的共计180名原告对日起诉,要求日本政府承认在华细菌战的罪行,并向受害者谢罪赔偿。

1998年2月,胡贤忠坐上了开往日本的飞机,他从没想过自己人生中第一次出国,去的居然是这个自己曾经无比痛恨的国家。此行,他是随侵华日军细菌战中国受害诉讼者原告团团长王选,作为证人,参与对日诉讼。

此后,老胡又在2004年、2012年远赴日本参与二审、三审。每回到日本,他都有个必须要去的地方——靖国神社。“我就是想看看他们日本人是怎么写的。结果,我居然在那里看到了当年参与宁波鼠疫惨案的飞机。个头不大,插着太阳旗。”

最终,日本法院三审判决的结果是:承认日军在侵华战争中实施过违反国际法的细菌战的事实,但不判定日本政府需要向中国受害者道歉赔偿,理由还是所谓的“国家无答责”,民众没有向国家要求赔偿的权利。

败诉,断了这些古稀老人最后的念想。“我们年纪都这么大了,还要什么钱,就是想争口气,守住我们中国人的民族尊严。”

2017年,当年起诉日本的180位原告代表,现仅剩约三分之一在世,如今宁波的8位原告,也只剩下胡贤忠一人。“宁波鼠疫幸存者比我年纪大的基本都已经过世,再过几年,等我死了,大概也没人会再去日本,为那些死去的人讨回公道了。”说到这里,老人长叹一声:“现在年纪大了,什么正义和尊严,也就只能想想,想想而已了……”

尾声

走访那天,我无意间在宁波开明街鼠疫灾难陈列馆里遇上了两个男孩,看上去年纪很轻,也就是刚读大学的样子。

据负责签到的工作人员介绍,这个馆每天都有很多人过来,以年轻人和老人居多。

原来,宁波鼠疫,从未被宁波忘记。

作者:龚晶晶,自由撰稿人,独立调查人,曾任南都周刊浙江站主编助理、高级记者,凤凰网宁波频道微信主编、首席记者。辞职后,创办公众号“明州世相”,深度挖掘历史事件及社会边缘人。纪实性报告文学作品《追鱼》已于9月出版。本文首发于明州世相(微信公众号ID:Blingbling_inNB),如需转载请至公众号后台询问。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司