- +1

【学会动态】2023中国氧化还原生物学与医学大会暨中国氧化还原生物学与医学战略研讨会成功召开

原创 BSC 中国生物物理学会

推动多学科交叉融合

合力开启精准氧化还原服务生命健康新篇章

2023年8月10-13日,2023中国氧化还原生物学与医学大会及战略研讨会在厦门大学成功举行。本次大会由中国生物物理学会自由基生物学与自由基医学分会主办,厦门大学医学院承办,由战略研讨会和学术报告大会两部分组成,会期历时三天,国内外顶尖氧化还原领域及交叉学科专家就会议主题“氧化还原与生命健康”展开了热烈的、深度的学术交流与探讨。大会吸引650位与会嘉宾,成功举办116场会议报告,是氧化还原生物学与医学领域战略性、前沿性和创新性的高质量、高水准的学术盛会。战略研讨会形成高度共识,一致认为氧化还原是生命活动最基本的反应之一,在调节生物大分子功能、细胞信号转导、生理病理过程及应对胁迫中发挥重要作用;提出了“氧化还原生物学与医学研究与生命科学、医学、药学、化学、数理、信息等多学科交叉及多领域合作,共同应对老龄化及慢病爆发的社会家庭问题,服务生命健康及治未病国家策略”的战略规划。

2023年8月10-13日,2023中国氧化还原生物学与医学大会及战略研讨会在厦门大学成功举行。本次大会由中国生物物理学会自由基生物学与自由基医学分会主办,厦门大学医学院承办,由战略研讨会和学术报告大会两部分组成,会期历时三天,国内外顶尖氧化还原领域及交叉学科专家就会议主题“氧化还原与生命健康”展开了热烈的、深度的学术交流与探讨。大会吸引650位与会嘉宾,成功举办116场会议报告,是氧化还原生物学与医学领域战略性、前沿性和创新性的高质量、高水准的学术盛会。战略研讨会形成高度共识,一致认为氧化还原是生命活动最基本的反应之一,在调节生物大分子功能、细胞信号转导、生理病理过程及应对胁迫中发挥重要作用;提出了“氧化还原生物学与医学研究与生命科学、医学、药学、化学、数理、信息等多学科交叉及多领域合作,共同应对老龄化及慢病爆发的社会家庭问题,服务生命健康及治未病国家策略”的战略规划。 8月11日 Day 1

8月11日 Day 1中国氧化还原生物学与医学战略研讨会

8月11日,一百四十多位交叉学科领域的权威专家出席2023中国氧化还原生物学与医学战略研讨会,十位主题发言,多位自由发言,与会各领域专家聚焦氧化还原与生命健康,展开热烈讨论,创新观点有效碰撞,并提出了对未来氧化还原领域创新发展的期望。

2023中国氧化还原生物学与医学战略研讨会

2023中国氧化还原生物学与医学战略研讨会战略研讨会由中国生物物理学会自由基生物学与自由基医学分会会长中国科学院生物物理研究所陈畅研究员、副会长河北师范大学常彦忠教授、副会长西安交通大学刘健康教授、副会长香港大学沈剑刚教授、副会长北京医院蔡剑平教授共同担任主持。

首先,本次大会主席、中国生物物理学会自由基生物学与自由基医学分会会长、亚洲自由基学会候任主席、中国科学院生物物理研究所陈畅研究员对中国氧化还原领域的发展现状进行了系统的梳理和深度的统计分析,从七个方面(氧化还原状态检测技术方法;内源氧化还原活性分子鉴定和发现;氧化还原分子产生与代谢;生物大分子的氧化还原修饰和功能调控;氧化还原调控与细胞命运和质量控制;氧化还原调控与病理生理过程;氧化还原精准干预与转化应用)展示了我国氧化还原研究领域的突出成果。同时,也深度剖析了国内外氧化还原相关研究普遍存在的“不精准,不深入,不了解”的问题,提出了希望国家设立氧化还原研究重大专项,通过多学科交叉及多领域合作,联合攻关,共同应对老龄化及慢病爆发的社会家庭问题,服务生命健康及治未病国家策略的建议。

首先,本次大会主席、中国生物物理学会自由基生物学与自由基医学分会会长、亚洲自由基学会候任主席、中国科学院生物物理研究所陈畅研究员对中国氧化还原领域的发展现状进行了系统的梳理和深度的统计分析,从七个方面(氧化还原状态检测技术方法;内源氧化还原活性分子鉴定和发现;氧化还原分子产生与代谢;生物大分子的氧化还原修饰和功能调控;氧化还原调控与细胞命运和质量控制;氧化还原调控与病理生理过程;氧化还原精准干预与转化应用)展示了我国氧化还原研究领域的突出成果。同时,也深度剖析了国内外氧化还原相关研究普遍存在的“不精准,不深入,不了解”的问题,提出了希望国家设立氧化还原研究重大专项,通过多学科交叉及多领域合作,联合攻关,共同应对老龄化及慢病爆发的社会家庭问题,服务生命健康及治未病国家策略的建议。中国科学院分子细胞卓越科学中心李伯良研究员进行了《氧化还原稳态与生命健康长寿》的报告,指出前沿探索进程中快速兴起对生命及其活动最基本的氧化还原网络研究,以期提供针对增龄或衰老健康及重大疾病预诊疗的精准干预策略。生命健康过程无处不有氧化还原反应,尤其在生命能量、物质等代谢的核心反应中发挥不可替代的作用。建议通过组织多学科交叉的科学家协作研究,使我国在氧化还原网络研究领域发挥引领作用。

中国科学院生物物理研究所/深圳理工大学张先恩研究员总结了氧化还原物质分析测定的研究现状,指出因为氧化还原系统的复杂和不稳定性,提高探针灵敏度以及时空分辨能力非常重要。提出多种氧化还原参数的同步测定,以及亚细胞定位的检测是未来需要解决的关键问题。

北京大学医学部王宪教授结合自己团队在《生物膜磷脂氧化还原重塑及其代谢调控》方面的研究进展,指出免疫细胞高度依赖氧化代谢,磷脂是氧化修饰的常见靶点。提出干预策略要做到从生理到病理生理,紧密结合代谢调控。

中国军事医学科学院钱令嘉研究员总结了现代精准医学背景下氧化还原研究的重大问题;结合专业探讨对氧化还原的认识,指出应激具有保护性和双面性;提出未来研究的建议:要把氧化应激状态融入到生理病理过程中,研究时空变化规律,找到氧化还原稳态范围的界定,找出特异性标志物,促进生命科学向医学的发展。

解放军总医院田亚平教授作了题为《从遗传代谢病视觉关注非传统生物安全问题》的报告,从临床角度,介绍了遗传代谢病以及非传统生物安全问题,为氧化还原生物学与医学的临床应用提出了新的需求。

解放军总医院田亚平教授作了题为《从遗传代谢病视觉关注非传统生物安全问题》的报告,从临床角度,介绍了遗传代谢病以及非传统生物安全问题,为氧化还原生物学与医学的临床应用提出了新的需求。英国东英吉利大学暴永平教授作了题为《对几种主要慢性病预防的英国策略 - 现状与未来》的报告,介绍了英国的慢病防治策略,指出氧化还原科学的重要性,基于上百项抗氧化剂临床研究的失败提出必须通过精准氧化还原引领前沿。

中国科学院昆明动物研究所姚永刚研究员的报告题目为《氧化应激损伤与疾病》,指出机体内部的氧化应激稳态调控是个复杂的过程,对于氧化应激的好坏、稳态调控及其异常导致疾病的边界确认,迫切需要借助学科交叉,尤其是相关精准测定技术和理论模型的突破。

广州实验室杨靖研究员题为《氧化还原生物学研究中的化学手段》的报告介绍了化学在氧化还原研究中的重要性,指出氧化还原修饰检测的主要挑战以及理想的探针应具备的条件,提出要将经典化学知识与先进计算手段综合利用助力新探针的开发。

复旦大学刘铁民教授指出自由基生物学与自由基医学分会是生物物理学会建立最早的组织之一,要联合多学科多领域,结合新技术,促进氧化还原生物学和医学学科发展,提升国际影响和话语权。

在自由发言与讨论版块,多位专家从不同角度肯定了陈畅研究员提出的精准氧化还原的重要性,一致认为结合创新技术、密切联系临床中生理病理问题、学科交叉融合解决氧化还原生物学与医学领域核心问题的重要性,并增强了联合攻关的信心。

在自由发言与讨论版块,多位专家从不同角度肯定了陈畅研究员提出的精准氧化还原的重要性,一致认为结合创新技术、密切联系临床中生理病理问题、学科交叉融合解决氧化还原生物学与医学领域核心问题的重要性,并增强了联合攻关的信心。战略研讨会中,明确了氧化还原在调节生物大分子功能、细胞信号转导、生理病理过程及应对胁迫中发挥重要作用,各位专家各抒己见、畅所欲言,对氧化还原地学科发展寄予厚望。下午,学术盛宴开始紧锣密鼓地展开,以氧化还原检测技术与多组学workshop及青年研究论坛拉开本次大会的华丽学术篇章。

氧化还原检测技术及多组学Workshop

氧化还原检测技术及多组学Workshop汇聚了脂质组学、蛋白组学、代谢组学领域的几位国内知名学者,由香港城市大学尹慧勇教授主持。

来自暨南大学的何蓉蓉教授长期从事脂质过氧化对疾病易感性的研究,近年来在脂质过氧化与铁死亡领域取得了系列成果;她介绍了氧化脂质组学技术及在帕金森疾病研究中的进展。

中国科学院遗传与发育生物学研究所的税光厚研究员长期致力于脂质组学技术的开发与应用,是国内本领域的领军人物之一,他重点汇报了研究团队在利用脂质组学分析氧化脂质的研究。

南方科技大学学的田瑞军教授在功能蛋白组学与细胞间的信号转导研究方面发表了系列原创性工作,他重点汇报了功能蛋白组学在蛋白互作及氧化应激方面的工作进展。

来自中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉中心的朱正江研究员聚焦质谱驱动的精准代谢组学,开发基于MetDNA 技术的大规模代谢物注释和靶向提取的技术以及非靶向代谢流组学技术MetTracer在系统层面上揭示了衰老过程中发生的代谢稳态变化规律。

总之,本次多组学检测技术的Workshop全面展示了这些前沿技术在氧化原生物学领域的研究进展。

氧化还原生物学与医学前沿青年研究论坛

氧化还原生物学与医学前沿青年研究论坛8月11日下午,40位氧化还原相关领域青年研究者云集,就氧化还原与分子及修饰检测手段、生理及病理过程机制及调控、命运及质量控制、中医药作用机制、精准干预手段等主题呈现了精彩的学术争鸣,共同探讨氧化还原与生命健康的机制及精准应用。两个分会场气氛热烈,近两百位学者畅所欲言,展现了氧化还原领域青年研究者的蓬勃风采。

主持人

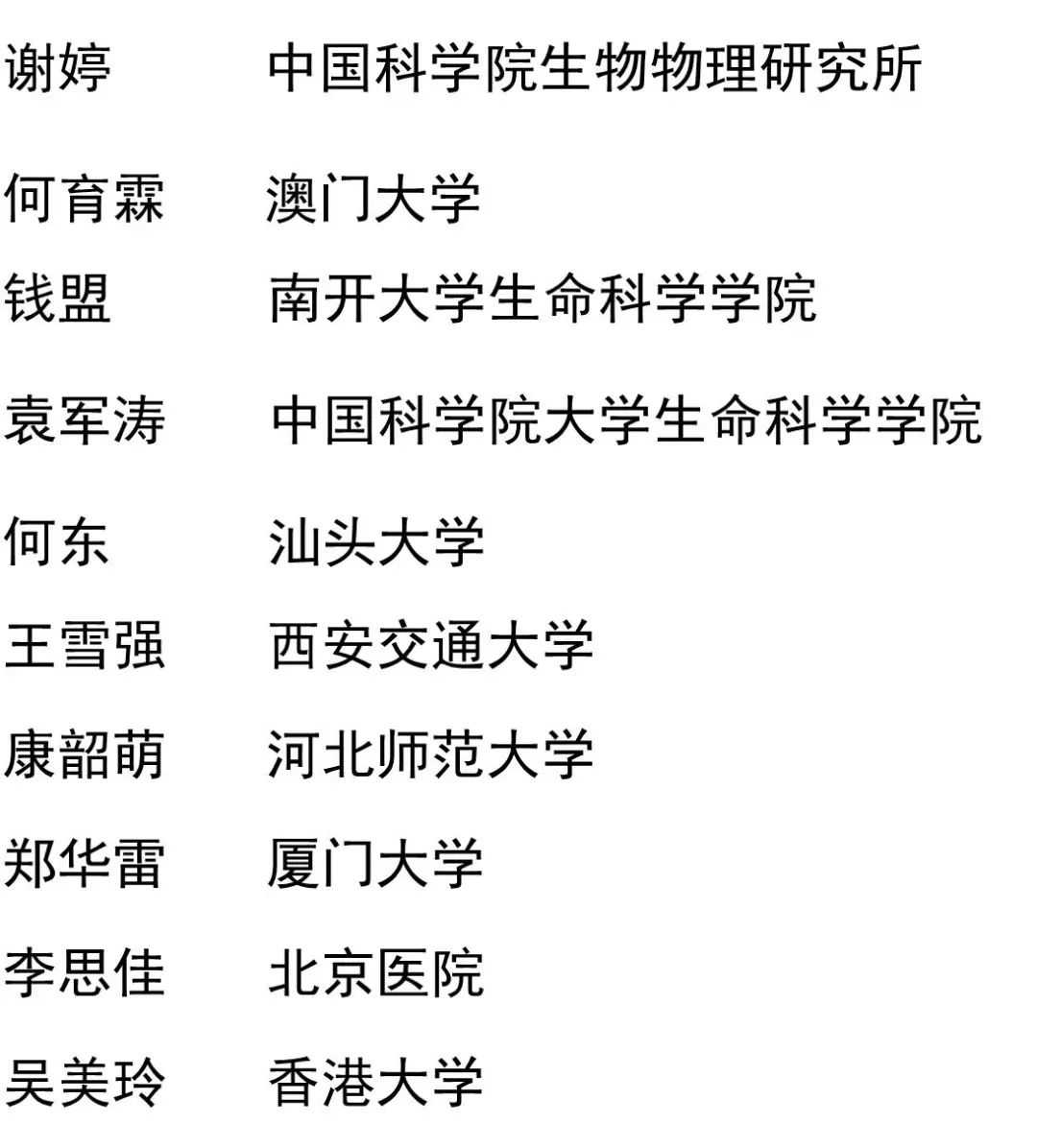

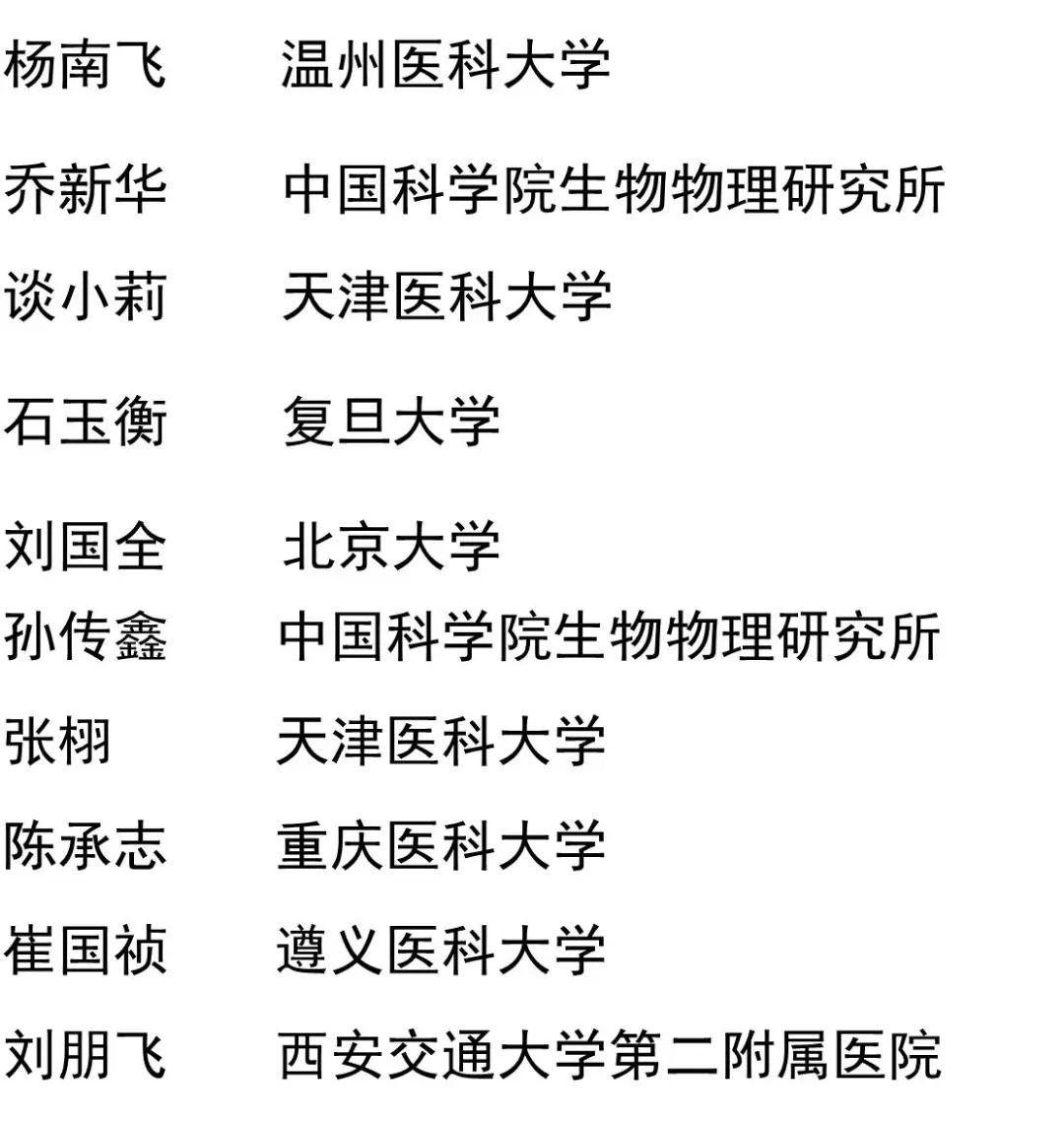

青年报告人

青年报告人

8月12日 Day 2

8月12日 Day 2开幕式

8月12日上午,2023氧化还原生物学与医学大会在厦门大学科学艺术中心隆重开幕。

2023中国氧化还原生物学与医学大会

2023中国氧化还原生物学与医学大会领导致辞

厦门大学周大旺副校长首先致辞,对2023中国氧化还原生物学与医学大会表示热烈祝贺!他介绍了厦门大学的学科发展和布局,厦门大学细胞应激生物学国家重点实验室很多工作与氧化还原应激密切相关,大旺校长表示了对大会的全力支持。厦门大学医学院李峰书记也给予了热情洋溢的致辞。复旦大学刘铁民教授对氧化还原生物学与医学学科未来发展给予了诚挚祝福。会议邀请自由基领域前辈忻文娟教授和郑荣梁教授给予了视频和线上致辞。自由基生物学与医学分会会长、大会主席陈畅研究员表示,将和本届委员一道,在自由基领域前辈方允中教授、忻文娟教授、刘耕陶教授、赵保路教授、刘扬教授的基础上,担当使命,推动我国氧化还原生物学与医学学科发展,努力在国际发挥引领作用。大会共同主席厦门大学医学院张杰教授主持了开幕式。

厦门大学周大旺副校长首先致辞,对2023中国氧化还原生物学与医学大会表示热烈祝贺!他介绍了厦门大学的学科发展和布局,厦门大学细胞应激生物学国家重点实验室很多工作与氧化还原应激密切相关,大旺校长表示了对大会的全力支持。厦门大学医学院李峰书记也给予了热情洋溢的致辞。复旦大学刘铁民教授对氧化还原生物学与医学学科未来发展给予了诚挚祝福。会议邀请自由基领域前辈忻文娟教授和郑荣梁教授给予了视频和线上致辞。自由基生物学与医学分会会长、大会主席陈畅研究员表示,将和本届委员一道,在自由基领域前辈方允中教授、忻文娟教授、刘耕陶教授、赵保路教授、刘扬教授的基础上,担当使命,推动我国氧化还原生物学与医学学科发展,努力在国际发挥引领作用。大会共同主席厦门大学医学院张杰教授主持了开幕式。大会特邀报告

开幕式后,中国科学院昆明动物研究所姚永刚研究员主持了上午的大会特邀报告。

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心的徐国良院士作了《DNA酶促氧化在生长发育调控中的作用》的大会特邀报告,他风趣地讲到人从生到死离不开氧化还原,介绍了动物基因组中的甲基化修饰(5-甲基胞嘧啶)通过TET加氧酶的氧化作用转变成一种新的修饰形式5-羧基胞嘧啶,讨论了DNA氧化在哺乳动物胚胎发育和疾病中的重要作用。

深圳大学张学记院士报告了智能传感在生命健康研究中的应用。介绍了肿瘤miRNA标志物高效检测新方法,纳米金簇荧光薄膜传感器,结合层析技术、界面技术以及可穿戴技术发展的多种生物分子即时检测新方法等研究成果,将引领并推动生物传感及仪器及诊疗技术的发展。

主会场特邀报告

主会场特邀报告主会场特邀报告由军事医学科学院钱令嘉教授和复旦大学刘铁民教授主持。

主持人

首都医科大学宣武医院贾建平教授作了《阿尔兹海默病早期识别和预防》的特邀报告,提出阿尔兹海默病AD是当前亟待解决的问题。指出AD有症状前15-20年脑内已开始出现病理变化,在这一阶段寻找识别技术并进行精准诊断可能是未来控制痴呆高发的方向。

首都医科大学宣武医院贾建平教授作了《阿尔兹海默病早期识别和预防》的特邀报告,提出阿尔兹海默病AD是当前亟待解决的问题。指出AD有症状前15-20年脑内已开始出现病理变化,在这一阶段寻找识别技术并进行精准诊断可能是未来控制痴呆高发的方向。首都医科大学吉训明教授报告了《缺血脑损伤新机制与序贯干预新策略》,指出疾病慢性期,间歇性刺激可以提高应激能力,疾病急性期,例如血管堵塞,需要常压高氧保证氧气供应。提出了溶栓前保护缺血脑组织、溶栓时提高再通率的序贯治疗策略。

北京大学第三医院樊东升教授介绍了渐冻症ALS以及2017年FDA批准的一个ALS抗氧化药物依达拉奉。指出临床治疗情况的复杂性,提出通过明确检测指标,基础研究转化为临床精准治疗的迫切需要。

中国科学院动物研究所刘光慧研究员作了《衰老的编程与重编程》的报告,系统介绍了团队在灵长类系统和人干细胞衰老领域的最新研究进展,加深了大家对衰老机制的认识,为建立衰老相关疾病的早期预警、科学应对策略和临床转化应用奠定了基础。

主题会议围绕生命过程氧化还原基础研究及氧化还原平衡与疾病的关系研究及干预策略展开了七个方面的学术交流和研讨:1. 氧化还原状态检测技术方法;2. 内源氧化还原活性分子鉴定和发现;3. 氧化还原分子产生与代谢(内源氧化还原稳态);4. 生物大分子的氧化还原修饰和功能调控;5. 氧化还原调控与细胞命运和质量控制;6. 氧化还原调控与病理生理过程(衰老,心血管疾病,代谢综合征,肿瘤,神经系统疾病,氧化还原平衡与中医药防治重大疾病及其它等);7. 氧化还原精准干预与转化应用。多领域、多学科交叉,多层次、多维度融合,600余位参会者共同在氧化还原主题下探讨生理病理的重要功能机制及应用转化,迸发出了精彩纷呈的学术火花。以下将展现各个会场的精彩内容。

主题会议围绕生命过程氧化还原基础研究及氧化还原平衡与疾病的关系研究及干预策略展开了七个方面的学术交流和研讨:1. 氧化还原状态检测技术方法;2. 内源氧化还原活性分子鉴定和发现;3. 氧化还原分子产生与代谢(内源氧化还原稳态);4. 生物大分子的氧化还原修饰和功能调控;5. 氧化还原调控与细胞命运和质量控制;6. 氧化还原调控与病理生理过程(衰老,心血管疾病,代谢综合征,肿瘤,神经系统疾病,氧化还原平衡与中医药防治重大疾病及其它等);7. 氧化还原精准干预与转化应用。多领域、多学科交叉,多层次、多维度融合,600余位参会者共同在氧化还原主题下探讨生理病理的重要功能机制及应用转化,迸发出了精彩纷呈的学术火花。以下将展现各个会场的精彩内容。专题 1

氧化还原状态检测方法

内源氧化还原活性分子发现

生物大分子的氧化还原修饰与调控

主持人

在本分会场中华中科技大学的高中洪教授与广东石油化工学院的王素华教授担任主持人。

在本分会场中华中科技大学的高中洪教授与广东石油化工学院的王素华教授担任主持人。复旦大学胡晋川研究员作了《以单碱基分辨率检测8-oxodG在人类基因组上分布》的报告,介绍了利用其课题组开发的CLAPS-seq(ChemicalLabeling And Polymerase Stalling Sequencing)技术,能以单碱基分辨率检测人类基因组上内源与外源氧鸟嘌呤的分布,并进行了深入功能研究。

天津医科大学刘阳平的报告题目为《发展电子顺磁共振技术用于氧化还原态的精准检测》,介绍了其课题组近期利用电子顺磁共振技术,在氧气、超氧自由基、生物巯基分子及总体还原能力检测方面的探索,特别是多参数同步检测的工作,能够初步实现氧化还原态的精准检测,这些工作对于推动氧化还原生物学与医学的发展具有重要意义。

山东师范大学唐波教授作了《氧化应激相关疾病演进的细胞丶活体荧光成像》的报告。唐教授课题组构建了一系列新型荧光探针,建立了细胞活性分子(活性氧自由基、酶、金属离子等)超高灵敏度、实时原位、动态、多组分同时成像的新方法,获取了相关活性分子参与生物体氧化应激过程的重要信息。

广州实验室杨靖研究员的报告题目为《半胱氨酸氧化还原修饰组分析》,介绍了他们课题组近年来发展的一系列基于生物正交探针的新型化学蛋白质组学技术,实现了针对三种巯基氧还形态(-SH,-SOH 和-SO2H)的全面定位和精准定量。这些技术为氧化还原生物学研究提供了有力的研究工具与丰富的数据资源,不仅回答了该领域的若干重大科学问题,而且能够用于拓展氧化还原蛋白质组上的潜在“可药靶”空间。

山东第一医科大学詹显全教授作了《卵巢癌能量代谢的多组学及分子标志物研究》的报告,介绍了其课题组综合分析线粒体蛋白质组学数据、蛋白质组学数据和转录组学数据,发现卵巢癌能量代谢中的一些酶发生了改变,同时发现抗寄生虫药物伊维菌素可能通过调节能量代谢途径,在卵巢癌治疗中具有新的潜力。

华东理工大学赵玉政教授的报告题目为《细胞代谢监测示踪与生命健康》,介绍了他们开发的系列原创性、高性能的遗传编码荧光探针,实现了在活体、活细胞及亚细胞中对细胞代谢的高时空分辨检测与成像,并应用于生命过程解析、疾病机制探索、创新药物发现以及临床样本诊断等。

实现精准氧化还原调控,离不开精准氧化还原指标的检测。本分会场邀请的报告人为大家展示了在氧化还原指标检测方面的突破性工作和亮点工作。

专题2

专题2氧化还原调控与细胞命运和质量控制

氧化还原调控与病理生理过程-衰老

主持人

在本分会场中,南京大学的沈萍萍教授与云南大学的邹成钢教授担任主持人。

在本分会场中,南京大学的沈萍萍教授与云南大学的邹成钢教授担任主持人。清华大学罗永章教授首先介绍了白蛋白的生物学功能,深入阐释了白蛋白在调控机体氧化还原平衡中作用及基于此的药物研发工作。

北京大学陈雷研究员介绍了其课题组在一氧化氮受体可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)结构机制方面的研究进展:一氧化氮通过结合在亚铁血红素的远端,促进亚铁血红素与组氨酸配位键的断裂,从而引发sGC感受模块的构象变化。该信号进一步通过传导模块传递到催化模块,打开底物结合口袋,激活sGC。

哈尔滨工业大学高明辉教授发现细胞铁代谢和谷氨酰胺、葡萄糖代谢对铁死亡有重要的调控作用,并证明铁死亡诱导剂对LKB1失活突变以及RTKs类原癌基因过表达的肿瘤细胞具有显著的选择性杀伤作用。

西安交通大学、康复大学刘健康教授介绍了他领导的课题组从探索疾病发生的线粒体调控机制入手,揭示疾病发生发展过程与线粒体代谢障碍、功能紊乱、动态变化等方面的调控机制,探索和发掘能够相对靶向作用于线粒体相关代谢及调节通路的药物/营养素,从而有效预防和治疗线粒体损伤及相关疾病。

中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国课题组发现核定位丙酮酸脱氢酶 (Pdha1) 能促进细胞核内乙酰CoA从而促进组蛋白乙酰化修饰,并进一步打开多能性相关基因,促进多能性获得。他提出:该研究揭示了线粒体TCA循环酶入核通过表观遗传调控多能性的重要作用,拓展了线粒体反向信号调控干细胞多能性的新模式。

中国科学院生物物理研究所王磊教授介绍了其课题组的新发现:敲除内质网中催化二硫键形成的关键分子蛋白质二硫键异构酶PDI,能够降低内质网H2O2向细胞核的释放,延缓干细胞的衰老。

专题3

专题3氧化还原调控与病理生理过程-心血管和代谢

主持人

在氧化还原调控与病理生理过程-心血管和代谢分会场中,哈尔滨医科大学的杨力明教授及重庆大学的钟莉教授共同主持了心血管主题的六位特邀专家报告。

上海交通大学医学院附属仁济医院副院长卜军教授介绍了《重大心血管疾病的昼夜节律机制:氧化应激的重要作用》,发现人体血小板聚集能力和血栓形成具有晨峰现象;节律紊乱诱发氧自由基及炎症级联的爆发,最终加重心肌损伤。研究结果强调了健康生活方式和规律作息在冠心病一级和二级预防中的重要性,以及时辰疗法的潜在价值。

海南医学院的马燕琳教授介绍了题为《滋养细胞与线粒体》的研究成果。分析了滋养细胞氧化应激损伤引起线粒体功能障碍,ROS大量蓄积诱发细胞异常死亡是导致滋养细胞分化和侵袭能力不足,是妊娠期特有疾病子痫前期(PE)发病的重要病理生理机制。

汕头大学的刘斌教授阐述了《前列腺素E2受体亚型3缺失通过抑制坏死性炎症减轻缺血性急性肾损伤的机制》相关研究成果。该研究组的工作表明髓系免疫细胞EP3缺失可通过抑制炎症而打断坏死性炎症的自我放大环路而对急性肾损伤(AKI)起到保护作用,并指出EP3可望成为预防和治疗AKI的潜在靶点。

中国科学院大学陆忠兵研究员介绍了《DDAH1在糖脂代谢中的作用及机制》,通过对转基因小鼠进行脂质沉积、转录组等相关检测,介绍肝脏中DDAH1不仅可以通过促进糖原合成、加速丙酮酸代谢从而加快降糖过程,还可以通过抑制胰高血糖素信号通路,抑制糖原分解从而抑制升糖过程。

解放军总医院的李泱研究员介绍了《NOX2调控钠电流在肥胖相关房颤中的作用》,通过数据阐明了肥胖环境下NOX2可能通过ROS及直接作用对NaV1.5大分子复合物调控,进而诱发房颤。

中国医学科学院阜外医院的王淼研究员介绍了《环氧合酶前列腺素通路的心血管功能》,介绍了花生四烯酸代谢生成的前列腺素在血管稳态、微循环、炎症中发挥重要作用,并指出理解其氧化还原调控对于发现潜在心血管疾病干预手段具有重要意义

专题4

专题4氧化还原调控与病理生理过程-神经

主持人

在氧化还原调控与病理生理过程-神经分会场中,澳门大学的李铭源教授与佳木斯大学的李锦莲教授担任本会场主持人。

在氧化还原调控与病理生理过程-神经分会场中,澳门大学的李铭源教授与佳木斯大学的李锦莲教授担任本会场主持人。河北师范大学的常彦忠教授进行了题为《脑铁代谢的分子机制与神经系统疾病防治策略》的报告,指出有效调控脑微血管内皮细胞FPN1或星形胶质细胞CP的表达,可通过控制脑铁水平,达到对老年神经系统疾病的预防和治疗作用。

香港浸会大学的李敏教授的报告题目为《中药研发新策略:通过调节自噬-溶酶体途径治疗神经退行性疾病》,阐述了以中医药临床实践为指导的新型自噬-溶酶体途径调节剂的研发,是治疗阿尔兹海默病等神经退行性疾病的有效策略之一。

中国科学院化学研究所刘扬研究员围绕《再论神经退行性疾病的纳米抗氧化治疗》,介绍了一种新的通过壳聚糖合成超小型纳米级载体,以更有效的方法装载抗氧化剂的纳米递送系统,为药物在干预各种氧化相关疾病以及神经退行性疾病中的应用提供一个理想的平台。

西安交通大学的龙建纲教授分享了《线粒体营养素分子的设计与效应研究》,讲述了线粒体在能量与物质代谢中的重要功能,阐述了基于线粒体营养素的效应分子设计,介绍了在衰老相关疾病模型中对其生物学效应和分子机制方面的研究进展。

山西医科大学的仇玉兰教授以《微生物群-肠-脑轴在砷暴露致大鼠神经行为损害中的作用》为题,通过使用对照组大鼠的粪便微生物群移植重塑砷中毒妊娠大鼠的肠道微生物群,发现胎儿产前暴露于砷的神经元丢失和神经行为缺陷明显减轻。

南京医科大学的朱东亚教授围绕《nNOS与神经精神疾病》,介绍了nNOS(神经元型一氧化氮合酶)的结构与功能,研究了nNOS及其偶联蛋白在中风、重性抑郁障碍、广泛性焦虑障碍、创伤后应激障碍、阿尔兹海默病和慢性病理性疼痛中的作用,并揭示了新的治疗靶点和创新的候选药物。

8月13日 Day 3

8月13日 Day 3专题5

氧化还原分子产生与代谢

氧化还原调控与病理生理过程-代谢

主持人

在本分会场中,中国科学院大学丁文军研究员和中国航天员科研训练中心的李英贤研究员共同担任主持人。

在本分会场中,中国科学院大学丁文军研究员和中国航天员科研训练中心的李英贤研究员共同担任主持人。本主题聚焦氧化还原调控在机体代谢中的重要作用研究,分别从线粒体的蛋白稳态和蛋白氧化还原状态调控的角度,报告了线粒体作为机体自由基产生的中心在细胞命运决定和机体稳态维持中的重要性。另外,从皮肤、脂肪组织以及整个机体等不同方面以独特的视角报告了机体抗氧化的特性及应对应激胁迫中的机制。

南京大学甘振继教授做了题为《线粒体蛋白稳态控制细胞命运转变》报告,该研究发现了高度保守的线粒体蛋白酶是线粒体质量控制的第一道防线,线粒体蛋白稳态控制细胞命运转变,提出了通过修复线粒体蛋白稳态来治疗与脂肪衰老相关的代谢紊乱的一种新策略。

中国科学院昆明动物研究所赖仞研究员做了题为 《两栖动物皮肤抗氧化与生存适应》的报告,研究发现滇蛙皮肤具有极强的抗氧化能力,从皮肤分泌液中发现了11个家族的抗氧化多肽,这些小肽仅由60-70个氨基酸组成,具有不同于传统抗氧化系统介导的抗氧化机制。

华东师范大学的马欣然教授做了《脂肪温度响应及代谢调控机制》的报告,发现RNA的m6A修饰参与调控了米色脂肪的糖酵解基因的激活和代谢稳态的维持,为靶向脂肪组织抵抗肥胖和代谢紊乱提供了潜在的靶点。

上海体育大学王茹教授做了《基于氧化还原视角的精准运动与代谢健康》的报告,报告中提出长期适当强度的运动可以增强机体维持氧化还原的能力,提出了运动改善代谢性疾病氧化还原稳态的潜在挑战。

北京大学王显花研究员做了《ROMO1调控线粒体蛋白质组氧化还原修饰稳态平衡》的报告,研究中建立了线粒体蛋白质半胱氨酸组,发现线粒体内膜蛋白ROMO1通过维持线粒体蛋白质半胱氨酸组的氧化还原修饰稳态平衡,在心脏损伤中发挥重要的保护作用。

专题6

专题6氧化还原平衡与病理生理过程-肿瘤

在本分会场中,第四军医大学的李文丽教授担任主持人。

苏州大学安艳教授揭示了砷致细胞恶性转化过程中氧化还原稳态的失衡,其中Nrf2介导的还原应激促进了恶变。其机制可能涉及砷的化学形态转化以及含巯基蛋白的氧化还原修饰。

军事医学研究院满江红教授揭示了敲除Prohibitin蛋白可有效富集活性氧,显著促进胶质瘤干细胞对放疗的敏感性。

首都医科大学天坛医院王亮主任医师通过多组学整合分析,确定PRDX6作为脑膜瘤恶性进展的新靶点。

兰州大学周波教授针对“如何设计促氧化抗癌分子实现精准靶向”以及“如何理性设计核靶向的荧光探针”这两个科学问题介绍了课题组的工作进展。

上海交大邹强教授探究了活性氧在肿瘤免疫的作用机制。包括:活性氧在肿瘤微环境中促进STING介导的树突状细胞抗肿瘤机制、活性氧促进效应性CD8+T细胞糖代谢和抗肿瘤机制以及活性氧促进Treg细胞介导肿瘤免疫耐受机制。

专题7

专题7氧化还原平衡与中医药防治重大疾病

在本分会场中,香港大学沈剑刚教授担任主持人。

澳门大学陈修平教授揭示了一种新的抗肿瘤策略-诱导铁死亡。发现维生素C作为可选择性杀伤肿瘤细胞的抗氧化剂,其杀伤肿瘤作用不通过铁死亡但铁可以逆转维生素C的抗肿瘤作用的有趣现象。

湖南中医药大学成绍武教授揭示了糖代谢紊乱症状是中医“痰浊”特有的生化指标。脑内糖代谢异常与阿尔茨海默病(AD)发病密切相关,阐明了阿司匹林、姜黄素酯、岩白菜素、黄芩苷、人参皂苷以及当归芍药散等中药单体和复方防治AD的抗炎机制与靶点。

北京大学医学部韩晶岩教授通过对中医气血理论科学内涵的研究,证实了心气虚血瘀与心肌无氧酵解增加、氧化应激损伤等机制相关,并进一步发现了复方中药芪参益气滴丸的治疗作用。

徐州医科大学齐素华教授针对“植物来源细胞外囊泡对受体细胞基因和蛋白水平的调节”问题。发现苦瓜来源细胞外囊泡(MC-ELNs)的抗氧化作用,从全新角度探究苦瓜来源细胞外囊泡对脑保护及抗肿瘤作用及其机制。

香港大学沈剑刚教授针对开发治疗急性缺血性脑卒中的药物问题,发现了活性氮(RNS)加重脑缺血再灌注损伤的新通路,进一步临床研究发现RNS介导的缺血性中风患者溶栓并发血脑屏障破坏和出血转化的重要血浆生物标记物。并发现黄芩苷、甘草甜素和经典中药方剂安宫牛黄丸(AGNHP)调节RNS新通路级联反应减轻脑缺血再灌注损伤的治疗效应。

专题8

专题8氧化还原精准干预与转化应用

主持人

在本分会场中,吉林大学的施维教授与北京中医药大学的方芳教授担任主持人。

在本分会场中,吉林大学的施维教授与北京中医药大学的方芳教授担任主持人。深圳大学医学部生物医学工程学院黄鹏教授做了《活性氧调控纳米药物用于肿瘤精准诊疗》的报告,课题组设计制备了特异性靶向肿瘤细胞的纳米粒子,实现了肿瘤饥饿疗法与气体疗法的高效协同治疗。

中国药科大学药物科学研究院黄张建教授做了《一氧化氮药物化学研究》的报告,介绍了气体信使分子一氧化氮(NO)药物以及相关心脑血管创新药物研究的新策略。

闽江学院海洋药物研发中心贾力教授做了《突破NO-卡托普利成药性关键技术:美国梦、中国金》的报告,详细讲述了由NO和卡托普利结合的新药斯诺普利成药的关键技术,及其在相关疾病治疗中的应用。

西南大学药学院陆军教授做了《氧化还原内稳态调控在雷公藤甲素诱导肝损伤中的作用》的报告,研究揭示了氧化还原平衡和肝损伤之间的关系,为防治由氧化应激造成的药物肝损伤提供了新思路。

南开大学生命科学学院赵强教授做了《一氧化氮生物材料与心血管修复再生》的报告,介绍了具有可控传输一氧化氮功能的生物材料及其在心血管组织修复再生和心血管疾病治疗中的应用。

主会场特邀报告

主会场特邀报告大会第二天的“主会场邀请报告” 有三位报告人,主持人是来自英国东英吉利大学的暴永平教授。首先来自重庆医科大学的阮雄中教授,他阐明了脂肪酸转位酶CD36在调节细胞内甘油三酯水平、维持ROS稳态. 以及在肝脏脂肪变性发生和发展中起重要作用。接下来,来自国家纳米科学中心的聂广军教授阐述了肠道微环境紊乱与多种肠道疾病有关,论证了纳米技术可以精准调控肠道微环境平衡、为肠道疾病的治疗带来了一个新的研究方向。最后,来自南华大学的王福俤教授总结了近年来对铁死亡的研究进展和最新成果,展示了多篇封面论文成果,以及对铁科学(Ferrology)的定义与无尽前沿的研究与展望。

特邀大会报告

特邀大会报告北京大学医学部王宪教授、香港城市大学尹慧勇教授、北京医院蔡剑平教授和中国科学院分子细胞卓越科学中心李伯良研究员主持了大会第二天的特邀大会报告。

中国科学院生物物理所陈畅研究员做了题为《氧化还原生物学与医学研究主要问题与挑战思考》的大会报告,提出了三个对“氧化应激”的重新认识:氧化应激不等于氧化损伤,具有重要生理功能;氧化还原调控具有特异性,氧化还原修饰是其作用机制;氧化还原具有精准时空属性,精准氧化还原医药时代开启。进一步从七个方面提出了氧化还原生物学与医学的重要科学问题及未来挑战。

中国科学院生物物理所陈畅研究员做了题为《氧化还原生物学与医学研究主要问题与挑战思考》的大会报告,提出了三个对“氧化应激”的重新认识:氧化应激不等于氧化损伤,具有重要生理功能;氧化还原调控具有特异性,氧化还原修饰是其作用机制;氧化还原具有精准时空属性,精准氧化还原医药时代开启。进一步从七个方面提出了氧化还原生物学与医学的重要科学问题及未来挑战。香港城市大学黄聿教授系统介绍了团队在血流动力学和血管内皮细胞稳态方面的最新研究成果。指出血流动力在动脉粥样硬化的发展中的重要作用,系列研究成果发现多个有望成为治疗血管疾病的新药物靶点。

北京口腔医院王松灵院士作了《稳态医学-维持机体健康和诊治疾病的新策略》的特邀报告。指出稳态医学有望为维持健康和诊治疾病提供新的思路和策略。报告了硝酸盐可以通过调节机体NO发挥重要生理作用以维持机体稳态的重要进展。

厦门大学林圣彩院士介绍了团队的最新研究成果,ROS水平的升高常被视为对细胞和机体不利,其团队研究发现在葡萄糖饥饿或间歇性饥饿状态下,线虫体内ROS存在短暂的升高。有趣的是发现ROS短暂的升高是卡路里限制导致寿命延长所必须的,揭示了活性氧的生理功能和意义。

大会共同主席香港城市大学尹慧勇教授主持了闭幕式。本次大会经专家组无记名分别评出了十位优秀墙报及十位优秀青年报告。闭幕式上,年轻人跃上讲台,全场响起热烈掌声。

大会共同主席香港城市大学尹慧勇教授主持了闭幕式。本次大会经专家组无记名分别评出了十位优秀墙报及十位优秀青年报告。闭幕式上,年轻人跃上讲台,全场响起热烈掌声。AWARDS

优秀墙报获得者

AWARDS

AWARDS优秀青年报告获得者

衷心感谢中国生物物理学会秘书处及自由基生物学与自由基医学分会全体理事对本次大会付出的辛勤工作,感谢厦门大学对大会组织的支持,感谢所有志愿者的无私奉献,感谢企业单位的展示与合作。诚挚邀请各位专家学者2024年十月相聚北京,共赴亚洲国际自由基生物学与医学大会(SFRR-ASIA)学术盛宴!

衷心感谢中国生物物理学会秘书处及自由基生物学与自由基医学分会全体理事对本次大会付出的辛勤工作,感谢厦门大学对大会组织的支持,感谢所有志愿者的无私奉献,感谢企业单位的展示与合作。诚挚邀请各位专家学者2024年十月相聚北京,共赴亚洲国际自由基生物学与医学大会(SFRR-ASIA)学术盛宴! 新闻稿编委

新闻稿编委王圆圆 孟 姣 孙传鑫

乔新华 高中洪 沈萍萍

李铭源 李英贤 周 波

沈剑刚 赵 强 暴永平

岳同岩 李文丽 尹慧勇

常彦忠 陈 畅

欢迎扫码关注

“中国自由基生物学与自由基医学分会”官方公众号

中国生物物理学会官方订阅号,为BSC会员及生物物理领域专业人士服务。

中国生物物理学会官方订阅号,为BSC会员及生物物理领域专业人士服务。投稿及授权请联系:bscoffice@bsc.org.cn。

原标题:《【学会动态】2023中国氧化还原生物学与医学大会暨中国氧化还原生物学与医学战略研讨会成功召开》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司