- +1

访谈被诈骗大学生:每一个案件背后都有专业的“诈骗”剧本在支撑

原创 中国青年杂志 中国青年杂志

欢迎关注《中国青年》杂志官方微信

每一桩电信网络诈骗案背后,都有专业的诈骗“剧本”在支撑

文-曾嘉怡 李锶嘉 叶钰婷 陈辰

2022年9月19日,暨南大学(石牌校区)发生一起学生被冒充京东客服诈骗案件。诈骗分子利用事主贪财心理,让事主添加QQ群、下载开会宝APP共享屏幕。诱导事主进行大额转账到指定银行账户,并称所有钱款会原路返回,最后事主被骗100万元。

2023年3月8日,华南理工大学某在校生报警称被人冒充关系人电信诈骗8000元。

2023年3月11日,中山大学某在校学生报警称网上刷单兼职被电信诈骗153500.05元。

近年来,广州市发生的电信网络诈骗案件中,大学生群体被骗的比例突出。诈骗分子的手段层出不穷,结局令人痛惜和愤怒。

大学生——“被诈骗”的重灾区

平安增城公众号发布的2022年增城反诈大数据报告显示,男性事主受骗比女性占比更高。违法服务诈骗男性事主占比93.5%;冒充公检法诈骗女性事主占比93.2%;代办贷款诈骗男性事主占比78.3%;平均受骗年龄30岁,中青年成为主要被骗群体。

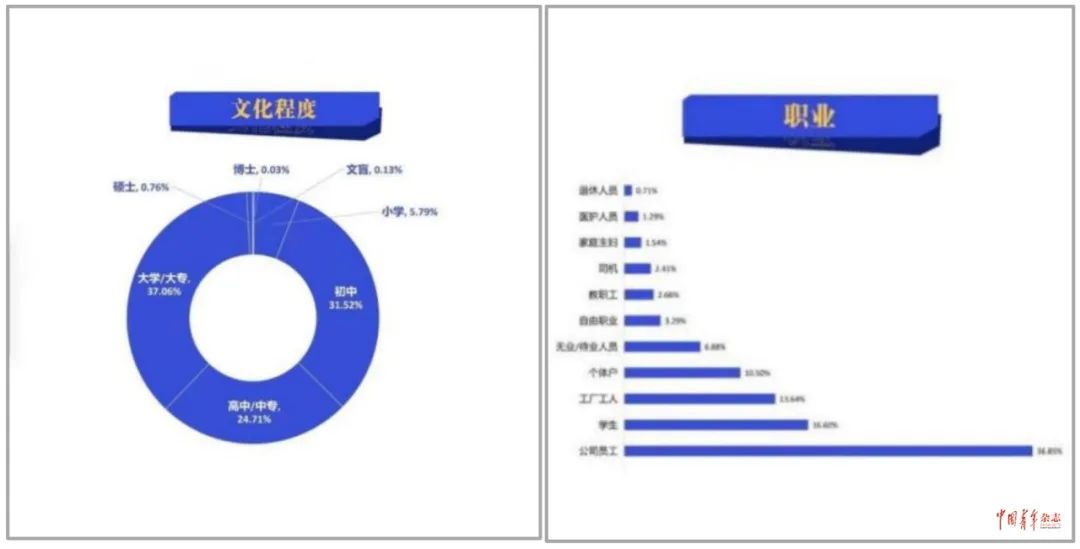

来源:平安增城

一方面,广州各区采取多种方式进行反诈宣传,仍有大学生没有意识到电信网络诈骗的严重性。少部分学生认为自己不会上当受骗,没有关注大数据推送的防骗宣传知识,也没有留意学校在校园群转发的防骗提醒。

诈骗手段纷繁复杂,社会经验尚浅的大学生就沦为了诈骗的“重灾区”。尤其是刷单返利、“杀猪盘”、注销校园贷、网络游戏虚假交易、冒充电商物流客服等常见骗局屡屡出现在校园。

为什么在面对电信网络诈骗中,大学生容易掉以轻心?笔者访谈了一些被诈骗的大学生,他们的经历揭露了其中的原因。

广东某高校在校生小许接受笔者的访谈

“我真的很后悔,因为当时家里缺钱,我满脑子都是想着挣钱,我加入了兼职刷单群,被骗了13388元。”广州某在校大学生小许在电话中告诉笔者。

2021年3月中旬,为了偿还家里欠下的贷款,在校学生小许想通过线上兼职来贴补家用。她看到了校园兼职群发布的刷单返利兼职招聘,满脑子只想着挣钱的她,向诈骗陷阱迈出了第一步。

“当时是有怀疑的,也怕被骗钱,一开始刷的是小单。派单员也立马给我返现佣金,第一天我赚了200元。然后我就不断往里投我的生活费,希望能通过短期的兼职获取更多的佣金。”小许说。

除了被骗外,还有少数大学生受骗局诱惑成为诈骗实施人。平安增城公布的数据显示,发案率最高的是刷单兼职诈骗,占比29.54%,其次是冒充客服诈骗,占比25.43%。

另一方面,从骗子的角度分析,现在的骗子呈现出“专业性”“企业化”的态势发展。每一桩电信网络诈骗案件背后,是专业的诈骗“剧本”在支撑。看似简单的诈骗,实质上是大学生一人和数十人甚至是数百人的诈骗团队在博弈,其间一不小心就会上当受骗。

广州反诈中心利用注册数超2000万、全国最大城市级反诈平台“广州反诈服务号”和“穗安防诈”小程序,累计发布推文1000余条和视频640余条,预警提醒消息1100余篇,总阅读量达4753万次,目的是保护群众的钱袋子。

向易受骗人群、警情高发社区群众精准推送警示信息689万人次,不断扩大宣传覆盖面,持续提高宣传精准度,提升人民群众特别是大学生群体的识骗防骗能力。

电信网络诈骗类型“花样百出”

广州大学城科教文旅服务中心4月19日发布的警情通报汇总显示,近期大学生遭遇的电信诈骗中,各大音乐节与演唱会蜂拥而至,出售演唱会门票,成为最新诈骗热点。

喉咙哽咽、深呼吸后,小李继续告诉笔者:“因为真的很想去看林X杰的演唱会,在小红书上看到一位博主抛售余票,购票后,被骗了3000元。”

广东某高校小李接受笔者访谈

诈骗分子通过伪装成学生活跃在社交平台上出售演唱会门票,让小李对此降低防备。一张原本售价1800元的票,在门票售罄加之骗子上演苦肉计后身价翻倍,购票的执念让她隔天就划走了账户上剩余的2800元交付尾款。

3月12日下午,她收到了演唱会门票的快递,打开发现是一个空包裹,才意识到自己被骗了。她第一时间选择了报警,但虚拟的账号与繁杂的信息让警方难以顺藤摸瓜,小李最终只能花钱买教训。

近日,广州市公安局刑侦部在梳理去年的数据中总结出几类大学生群体最容易受骗的诈骗类型。

刷单返利类骗局是众多诈骗类型中的“诈骗之王”。诈骗分子先发布兼职广告招募“刷单客”“点赞员”等拉人建群,让受害人完成刷单等任务,并发放小额佣金。之后引诱受害人下载虚假刷单APP做“进阶任务”,以“操作异常,账户被冻结”等各种借口诱骗受害人加大投入进而骗取更多资金。

2023年3月8日,广东药科大学某在校大学生报警称网上刷单兼职被电信诈骗10060元。

冒充熟人类骗局。诈骗分子使用受害人熟人、老师的照片、姓名包装社交账号,添加受害人为好友。以熟人的身份对受害人嘘寒问暖表示关心,或模仿熟人、老师等人语气向受害人发出转账或缴纳费用的指令信息,并以时间紧迫、机会难得等借口催促受害人转账。

2023年3月11日,广州大学某在校生报警称被人冒充关系人电信诈骗22800元。

冒充电商物流客服类骗局。诈骗分子冒充电商平台或物流快递企业客服,谎称受害人网购的商品被下架,以“理赔退款”为由要求缴费,诱导受害人提供银行卡和手机验证码等信息,并诱导受害人支付费用。

2023年5月10日,广州美术学院某在校生报警称被人冒充客服电信诈骗141000元。

虚假购物、服务类骗局和网络游戏产品虚假交易骗局。先在社交平台或网站发布广告,当与受害人取得联系后,以私下交易可节约手续费或更方便等理由,要求私下转账。待受害人付款后,以加缴关税、缴纳定金等为由,诱骗受害人继续转账汇款,事后将受害人拉黑。

2023年5月10日,广州医科大学某在校生报警称网上购物交易被电信诈骗4300.1元。

助力反诈——大学生防诈指南

近日,广州市公安局番禺区分局公布2022年番禺大学师生遭遇电信诈骗相关情况。数据显示:番禺区16所高校共有447名大学师生(其中学生430名、老师17名)被骗,涉案金额合计726万元(其中学生486万元,老师240万元)。

针对电信网络诈骗陷阱,广州各区致力于发布防骗指南,为何大学生还是屡屡上当受骗?面对层出不穷的诈骗手法,大学生们如何才能避开陷阱?

广东某高校心理咨询师对笔者表示:受骗学生大多数出于求财的心理,有一些急需用钱,有一些想要赚钱。这个时候,他们会降低警惕心,给了诈骗分子可乘之机,最终导致被骗的悲剧。

下载“国家反诈中心”APP,是当前预防被电信网络诈骗的最有效的反诈手段。启用“来电预警”功能可以有效防范各种电信网络诈骗案件发生,提高每个手机用户的防骗能力。

全民行动——筑牢电信网络诈骗防火墙

打击治理电信网络诈骗事关人民群众切身利益和财产安全,习近平总书记多次作出重要指示,要求坚决遏制此类犯罪高发多发态势。目前,我国电信网络诈骗犯罪上升态势得到有效遏制,最大限度地保护了人民群众的“钱袋子”。

广州全员动员,全警动员,迅速行动。从市到区、从街面到社区、从线上到线下,反诈宣传形式多样,宣传内容丰富。

广州市增城区反诈中心创新工作形式,使用“无人机”三语(普通话、粤语、客家话)播放反诈知识;海珠区反诈中心对辖区内的银行卡检查活动加大力度,形成强大“断卡”行动宣传;越秀区、白云区等举行反诈活动进公园、进校园等。

广州市越秀区某街道反诈宣传“进公园”

除了有涉世未深的大学生被骗,也有工作多年的市民——陈先生被骗。2月中旬,陈先生被自称是某投资理财公司客服小张“洗脑后”,被骗了135000元。报警至今,被骗的钱款仍然杳无音信。

市民陈先生讲述被骗经过

看似低级的诈骗手段将受骗人一步步引入陷阱,出于求财、好奇、固执等心理,这部分人民群众被骗子的“剧本”蒙蔽了双眼,成为被骗的主要对象。筑牢反诈“防火墙”,需要全民的力量。

在广州市人大常委会举行专题询问会中,市公安局副局长彭风华表示:市公安局坚持以人民为中心的发展思想,树牢“破一案不如防一案”的理念。在严厉打击电信网络诈骗犯罪活动的同时,秉承“防范为先”的原则。

受害人被骗的根本原因是充分相信了犯罪分子编制的诈骗“剧本”。只有民众具备识别电信网络诈骗的能力,才能从根本上遏制电信网络诈骗案件高发趋势。

广州市公安刑侦部调查数据显示:电信网络诈骗受害人往往是社会弱势群体,针对这一特点,我们如何建立全民反诈长效机制?在广州市人大常委会举行专题询问会中,部分人大代表提议要建立精准预警劝阻工作体系,对潜在受骗群众常态化开展劝阻宣防工作。

关注社会中的弱势群体。一方面要为其提供金融、互联网等基础知识,避免信息不对称导致被骗;另一方面要揭示骗局惯用手法,告知群众警惕犯罪分子利用贪财、恐惧、避险心理实施诈骗,筑牢防骗拒骗的安全防线。

针对被诈骗“重灾区”——大学生群体开展专项行动。各大高校应开展校园“四个一”反诈宣传活动,即一节反诈课、一次主题宣传活动、一次法治宣讲、一次App注册活动。同时也要注意受众心理的变化,在碎片化时代下,大学生更喜欢通过情景短视频来学习反诈知识。

在融媒体时代下,反诈形式需多元化。通过设立反诈专项行动举报热线,发动“银发安康行动”驻村居服务员在社区每周开展面对面宣讲,尤其是涉及老人反诈宣传进社区、进公园、进广场、进家庭等。

进一步提高“全民反诈”的社会影响力。民众应该主动通过互联网去了解相关的反诈知识,了解《中华人民共和国反电信网络诈骗法》是我们每个人的必修课。在遇到疑似电信网络诈骗时,第一时间拨打反诈热线96110、报警或求助身边的人,避免因心切办事而落入电信网络诈骗的陷阱中。

监制:皮钧

终审:蔺玉红

审校:刘晓 刘博文

原标题:《访谈被诈骗大学生:每一个案件背后都有专业的“诈骗”剧本在支撑》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司