- +1

散装版威尼斯观影记,主竞赛最爱这三部

北京时间11日凌晨,第80届威尼斯电影节公布。

此前书本前方记者忠泽的推荐片单中,呼声颇高的移民主题影片,由波兰导演阿格涅丝卡 · 霍兰指导的《绿色边境》获得了评审团特别奖;

墨西哥导演米歇尔 ·弗兰克的《记忆》则为美国男演员彼得 · 萨斯加德赢得了影帝殊荣。

由于签证时间错过了威尼斯热片云集的前半程。最终观看的10部主竞赛影片中,最爱《绿色边境》(GREEN BOARDER),《美国不平等的根源》(ORIGIN)与《记忆》(MEMORY)。

以下是观影感受总结。

文:忠泽

编辑:杨发财

责编:刘小黛

策划:抛开书本编辑部

未经许可 禁止转载

《绿色边境》

GREEN BOARDER

导演:阿格涅丝卡 · 霍兰

出品国家:波兰 德国 法国 比利时

《我是船长》与《绿色边境》构成了此次主竞赛移民主题的影片矩阵。前者是从塞内加尔出发,经过尼格尔、撒哈拉大沙漠、利比亚的个人旅程,后者则是发生在旅程终点前白俄罗斯与波兰边境线上的群像。

影片有现实的时间坐标:疫情期间的2021年10月。由于卢卡申科的政策,大量移民寄希望于经由白俄罗斯进入欧盟。第一篇章伊始,戴着口罩的移民们乘坐飞机抵达白俄罗斯,转乘巴士前往边境。经历“向导”的一番吃拿卡要,移民一行连滚带爬越过铁丝网,走出森林。看到手机地图中定位已在波兰境内,看上去最像知识分子的Leila带头欢呼“我们到欧洲了”。

影片第二个篇章是边境驻军(The Guard)。男主角隶属波兰为了应对移民在边境部署的军队,而士兵身份之外,他也是一个普通公民,有自己的家庭和生活。移民一行人被追捕、流程式地丢过铁丝网,赶回了白俄罗斯境内;他本人却也在执行上级命令驱逐非法移民的同时经受着良心的拷问。

经过层层剥削和逃亡中的丢盔弃甲,移民们弹尽粮绝。影片打破第四面墙,他们对着镜头讲述“我唯一的罪行,就是拥有世界上最差的护照”,“别拍了,你们这群人拍了十年,有一点用吗?”

拍摄者,是影片的第三个视角:人权组织(The Activist)。在边境线的人权组织者们极力斡旋,一方面他们挽救着困在泥沼中濒死者的生命,另一方面他们又无法给这些人出路:若是选择政治庇护很有可能遭难,而劝他们放弃从波兰入境另谋出路又是难于登天。

最后一个篇章是“JULIA”,代表着境内住民视角。她们必须面对公民身份,和边境同胞关系以及对于难民态度间的巨大冲突。移民/士兵/人权主义者/住民们每个个体都有自己的立场和困境,他们一同构建出了这片绿色森林中无比具体的生态。

影片叙事流畅而冷静,极少加入讲述者的情绪,让观众自行去理解、思考如何看待移民问题以及此种情况下的人道主义危机。

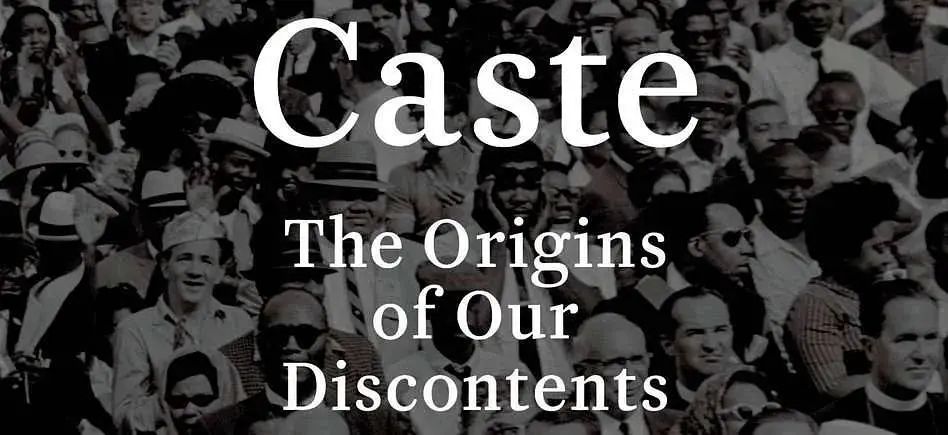

《美国不平等的根源》

ORIGIN

导演:艾娃 · 德约列

出品国家:美国

源自于普利策奖得主伊莎贝尔 · 威尔克森的著作《美国不平等的起源》。“美国的种族问题起源是一种种姓(Caste)问题”这种相当复杂的学术研究很容易变成讲座式的说教(事实上确实还是有大段的说教段落…),但影片毕竟找到了一种更贴近角色旅程的讲述方式。

年轻黑人Trayvon在白人社区被枪杀的事件发生,前同事找到作为普利策奖得主的黑人女主,认为此事一定要由她来写时评。

听了报警录音还原事实细节之后,女主还是婉拒了:不是因为自己已经退出报业专心写书,而是“There is a lot in it”——这是一个太过复杂的问题,暂时对她来说也无解的,无法负责任地做出评价。

这个问题却无法回避。母亲看新闻说“这个可怜的孩子不该这么晚去白人社区的”,她与母亲产生口角,同时伤害到了她的白人丈夫——而她的丈夫恰好在这一晚发病去世了。

于是对于种族问题的未理解与她失去挚爱的创伤深度绑定,走出这种创伤的方法也只有一个:弄清自己如何面对种族矛盾。

丧夫后女主开悟,亲友们来安慰,女主却说“你们知道吗,其实我们的种族问题和纳粹德国对犹太人的迫害以及印度的种姓制度是类似的”的场面实在是太过有趣,影片转而成了一种类似“愚者成功”式的故事:

主角坚持用看似错误的方法(找到美国种族问题起源)去弥合创伤,达成自我实现。这样原本的学术研究也自然变成了一段女主的心灵之旅。

正因如此,完全饱和甚至溢出的学术进展有了情绪递进的依托,等到女主的姐姐被女主说服,并且鼓励她“把刚刚你讲给我的讲给更多的人”,那种完全主动争取来的对创伤的疗愈感溢出屏幕。

最后女主站在即将卖掉的破败的老房子中心,点出“虽然我们后来才住在这里,但是这个房子早就坏了;虽然它早就坏了,但我们有义务修好它”,我也仿佛和女主一样进入了一个全新的人生境界。

《记忆》

MEMORY

导演:米歇尔 · 弗兰克

出品国家:美国 墨西哥

关于如何表现记忆,许多影片会在“时间”上做文章。譬如《海边的曼彻斯特》需要藉由汹涌的闪回,激烈的碎剪来表现“死去的回忆开始攻击我”。而《记忆》则没有任何形式化处理,完全藉由写实的视听、故事设置与角色状态来呈现。

影片的前几分钟展现着相对平淡的日常,劳模姐杰西卡 · 查斯坦饰演的女主角Sylvia做着收入微薄的社会工作,对青春期的女儿管教颇为严格。一晚活动后,她遭到一个身材微胖的木讷中年男人(彼得 · 萨斯加德饰演)的尾随。

躲回家锁门后,男人依然站在楼下。一直到第二天早上,Sylvia发现男人竟然摊在路边睡了一宿。她带着警惕去要了男人的电话,打给他的家人,知道了这个男人名叫Saul,患有轻度的记忆障碍。

在接触的过程中,Saul对她产生了一定的依赖,她却慢慢发现这个男人竟是她中学时的同学,这也将引出她自己儿时的最不堪回首的噩梦。

劳模姐演绎出了与此种记忆共存许久后的状态:外表独立坚强,内心却有着深刻的不安与脆弱。时间久远,记忆会像尾随者一般到来让人恐惧,会像Saul一样时常断档,不知去向何方。

它有时让人心生好奇,不由得接近,有时又让人抓狂,避之不及。我们跟着Sylvia被记忆来来回回地撕扯,而母亲、姐姐与女儿的介入也会给故事带来不一样的形态变化。

原标题:《散装版威尼斯观影记,主竞赛最爱这三部》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司