- +1

匠艺研究 | 当仿造成为艺术——占领古玩市场的苏铸宣德炉

原作者:马翔宇

注意!!!未经授权不得转载!!!

当你行走在明末的古玩市场,滚滚人潮当中,突然起了平地惊雷。不到一炷香的功夫,几乎整个市场的人都涌动到了一个小摊位前。那里有一人,自称是跟随着王阳明平定过宁王之乱的义勇兵的后人,他从怀中掏出一个小小铜炉,声称这就是一件正正经经的宣德炉。古玩行的方家们为此从日中争论到日落,形制、皮色、声音、锈色,分毫不差,终于在闭市之前,他们得出了结论:坏消息,这不是一件真宣;好消息,这是一件仿宣里的尖货,出自苏州蔡家之手。

明 铜冲耳乳足炉 故宫博物院藏

宣德炉,是中国历史上第一批使用黄铜铸造的御用铜器,通过应用不同的铸造手法与加入不同的辅料,宣德炉产生了不少于六十种色泽与光泽分支,即所谓的“其色内融,从黯淡中发奇光”。而在明代独树一帜的古玩市场的助推下,对宣德三年的这一批铜炉的仿造,从其初铸成的宣德时代直到当今,从未断绝。中国六百年来铜炉铸造工艺,也因之而根系发达,脉络广布,“宣德”二字从一个仅仅使用了十年的年款,转变为了一种形制与艺术风格,不但活得比整个大明王朝都要长久,还催生了苏铸仿古铜器流派。这世间事发展的走向,实在是让人捉摸不透,拍案叫绝。

繁荣又仓惶的宣德时代

宣德炉,是一款充满文人气质的物什,其本身的用途是案头的清供或是熏香的容器。天光淼淼,文思涌动,炉中腾起的是连接文人精神世界与现实世界的那架虚无之桥。如此物件,实在难以与生于草莽,长驱奔袭的洪武、永乐时代相契合,的确,其诞生的宣德时代,正是明朝国家气质全面转变的时代。

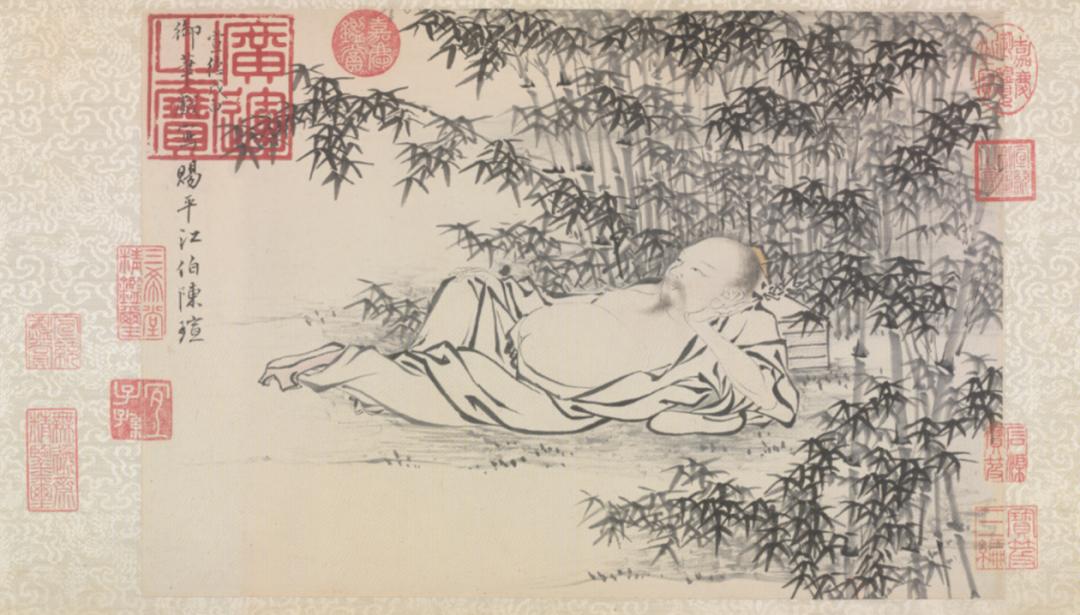

明 朱瞻基武侯高卧图卷 故宫博物院藏

宣德皇帝,名朱瞻基,是明朝的第五位皇帝,也是永乐帝在世时就已经隔代指定的继承人。这五位皇帝中,建文帝在位四年,宣德帝之父洪熙帝在位仅一年。因而,明初的帝王政治实际上可以明显地划分为洪武-永乐-宣德三段,或者说,是奠基-扩张-收缩这三段。永乐朝的大扩张是整个明王朝武功的极盛期,尤其是在东南亚与南洋方向上,达到了中国历代王朝之最。但明朝的财政体制和动员效率无力支持这样的扩张和领土消化,永乐十九年朱棣第三次扫北之前,掌管户部的夏元吉就已经发出了财政、马政濒临崩溃的警告。

进入宣德朝,明代急剧转向战略收缩与休养生息。洪熙帝“停罢采买,平反冤滥,贡赋各随物资产,陂池与民同利”的政策得到贯彻:遗孤被赦免,明帝国的上层社会重新走向团结;皇陵的修建转向了简朴节约的原则,明初大兴土木的时代告一段落;杨士奇、杨溥、杨荣等名臣执掌朝政,使宣德朝成为明代法纪较为严明,政治较为清明的时期,士大夫侵夺民田的情况尚不剧烈,自耕农阶层的破产潮还未到来。于是在明帝国的内地,社会矛盾缓和,经济生产恢复,出现了士民公认的“仁宣之治”。清代史学家谷应泰在《明史纪事本末》中写道:“明有仁、宣,犹周有成、康,汉有文、景。”

清早期 宣德款掐丝珐琅人耳长方盖炉 故宫博物院藏

苏州城在明清的繁盛,似乎也在冥冥之中于宣德时代埋下了种子,宣德二年,吴门画派的鼻祖沈周出生,他的学生包括唐寅、祝允明与文徵明;宣德四年,浒墅关设立,未来将成为天下五大钞关;宣德五年,况钟知苏州府,他就是那位昆曲《十五贯》中的况青天,作为有明一代著名的清官兼能官,况终重整了苏州的农田水利与社会风气,一转苏州城洪武赶散以来的颓势;宣德十年,明代第一位以文章夺魁的苏州状元吴宽出生,他将执掌礼部,在苏州城中留下了著名的藏书楼“丛书堂”。

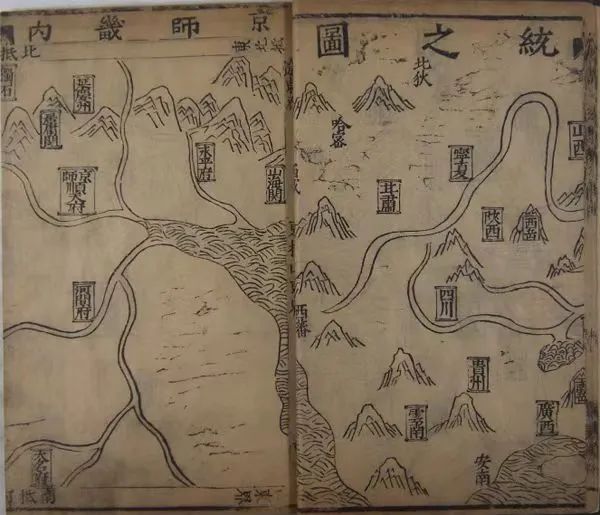

但在明帝国的边疆,却是一片破败与仓惶。宣德二年,哈密卫驻军回撤,明朝彻底放弃了深入西域的可能,西部边关回到嘉峪关;宣德三年,麓川王朝侵入云南,夺占腾冲等处,宣德帝没有组织反击,并放弃了交趾承宣布政使司,麓川王朝在中南半岛迅速崛起,安南复国;宣德六年,驻扎于元上都旧址的开平卫与兴和所废弃,驻军内移独石口,明王朝在蒙古草原失去战略支撑点,对蒙古防务退回长城线;宣德六年,郑和最后一次下西洋,明王朝对印度洋沿岸的直接影响落幕,旧港宣慰司等南洋据点也失去了倚靠,再难避免日后被当地政权抹除的命运;宣德九年,奴儿干都司内迁三万卫,明王朝对关东的实控线退回辽河流域,以建州卫为代表的土司势力崛起。

万寿堂本《大明一统志》舆图 图源:中国民族图书馆

宣德朝遍及南北、无问西东、由陆至海的全面内缩,吐出了永乐朝二十余年征战的几乎全部战果,这样的激进转向已经很难理解成对国内民生和国防纵深进行平衡之后的合理决策。在洪熙朝还都南京的动议作罢后,明代只得以长城线和辽西走廊为防务核心,京师直贴边墙,被迫“天子守国门”。每遇战事,其损失之巨大,反应之迟钝,将远甚于永乐朝。于是,在永乐帝封狼居胥不到四十年后,宣德帝之子朱祁镇即迎来土木之变,沦为叫门天子,彼时曾跟随朱棣北征的老兵亲眼目睹两代人之间攻守易势,该是何等的绝望?而这两代军人之间的时代,正是繁荣和平的宣德十年,在这场透支了后世国防安全的繁荣中,名动天下的宣德炉登上历史舞台,成为了后世维持宣德时代风评的大IP。

明宣德 宣德款铜双耳炉 故宫博物院藏

熔列国而溯三代:宣德炉的诞生

宣德三年三月初三日,皇帝敕谕工部:“今有暹罗国王刺迦满蔼所贡良铜,厥号风磨,色同阳迈,朕拟思惟所用,堪铸鼎彝,以供郊坛、太庙、内廷之用。著礼部会同太常侍司礼监诸官,参酌机宜。该铸鼎彝,自上用之外,以及颁赐各王府两京文武衙门,数目多寡,款式巨细,悉仿宣和博古图录及攷古诸书,并内库所藏柴汝官哥钧定各窑器皿,款式典雅者,写图进呈拣选,照依原样,勒限铸成。今特勅尔工部,可速开冶鼓铸,应用工匠,金银铜铁铅锡药料,可着实明白开册具奏,毋得隐冒侵欺,查出治罪。”

依照这道上谕,礼部会同太常寺、司礼监从三代青铜器和历代官窑瓷器中遴选出117种,3365件作为铸炉蓝本。并由工部上报,皇帝亲自审定了铸炉物料清单:暹罗(今泰国)风磨铜31680斤,日本生红铜800斤,贺兰国(今荷兰)花洋锡640斤,另有赤金640两,白银2080两用于鎏金和镶嵌。所谓的生红铜、花洋锡即是当时冶炼能力下所能得到的纯铜和纯锡,而所谓的“风磨铜”,盛传为金杂质含量较高的铜,其实是炉甘石(主要成分为碳酸锌)点炼赤铜后的产品,是一种金黄色的铜锌合金,也叫做黄铜,因其较一般的点炼工艺细致,杂质较少,故而“色同阳迈”。锌在今天是一种廉价金属,但人类对其的冶炼技术掌握比较晚,在中国要到万历年间,在欧洲要到18世纪,因而长期对锌合金没有准确的认知,风磨铜的成分也就出现了讹传。对传世的官铸宣德炉主体部分进行检验,也可以发现,其铜含量在85%至88%,锌含量在12%至15%,而锡和金的含量几乎可以忽略不计。实物与文字记载相互印证,可以确认宣德炉是一批黄铜炉,而非传统的青铜炉,更不是传说中的含金炉。

明宣德 宣德款铜冲耳乳足炉 故宫博物院藏

这批宣德三年炉有几个比较显著的特点:

◆ 其一是手感细腻沉重。由于铸炉原料进行了少则6次,多至12次的精炼,在明代的工艺条件下,杂质含量已经处于极低水平。因而材质的比重明显偏高且质量分布均匀,同时表面光滑细腻,握持有明显的压手感与润泽感。

◆ 其二是皮色丰富且稳定。宣德炉皮色主要有三大分支,即颜料色、鎏金渗金色与金属本色。这种多样性系水银、白醋等辅料涂抹熏蒸次数、位置、大小及入火的火候、次数不同导致的。而这种含水银的涂层或者镀层,由于其抗氧化、耐酸、耐碱的化学性质,使得宣德炉的炉身炉底皮色可以长期保持一致,不会因使用当中的火养而变色。

◆ 其三是易生锈。虽然宣德炉表面存在皮色层,但铜与锌两种金属间存在1.1V的电位差,是比较容易形成原电池的两种金属元素,在水和无机盐的参与下,生锈这一氧化反应的速率会明显加快。黄铜制品较之纯铜或青铜制品容易生锈的原理就在于此,作为黄铜炉的宣德炉,自然也要遵循这一规律。据《帝京景物略》记载,宣德三年的这一批炉,至明末时就已经锈迹斑斑,被时人普遍地进行了除锈加工。

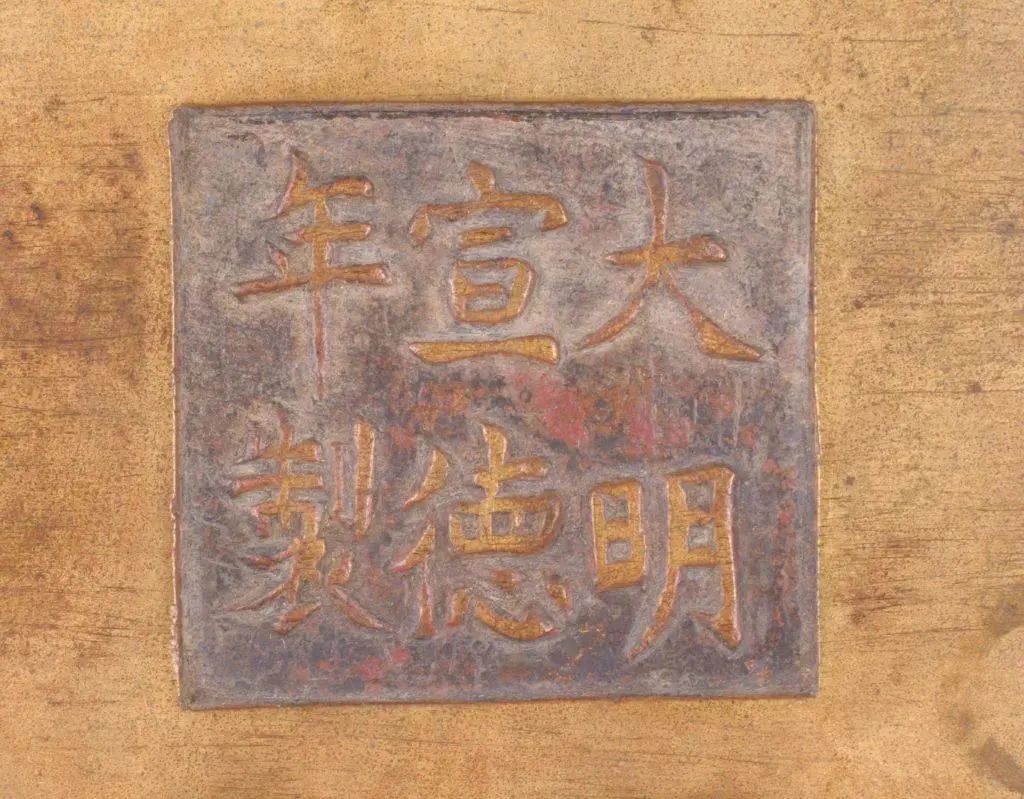

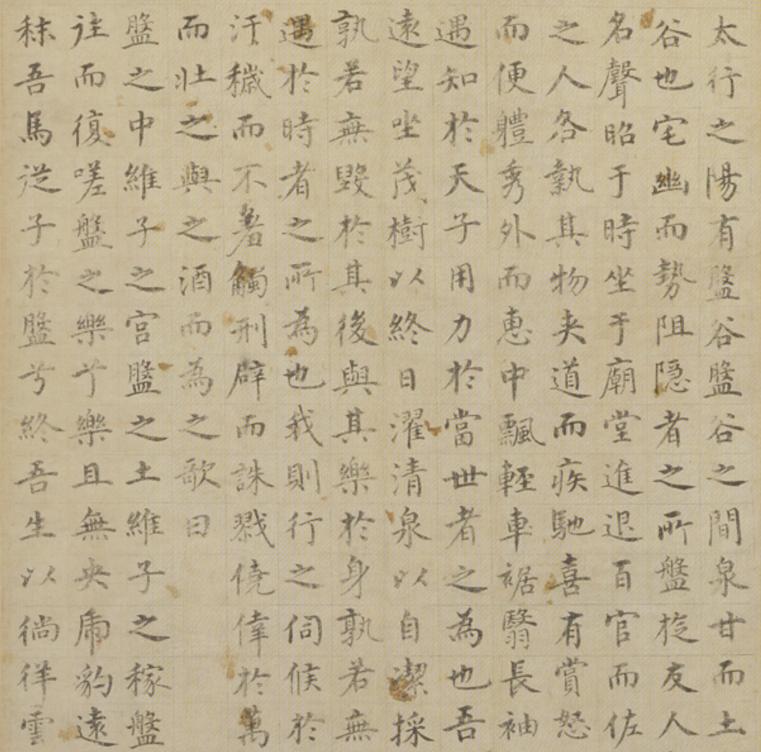

◆ 其四是统一的沈度书年款。沈度是明初“台阁体”书法的代表人物,洪武年间即获得过文学科的举荐,永乐年间作为书法好手,入值翰林院典籍,宣德年间,已经是翰林院侍讲学士。沈度擅篆、隶、楷、行等书体,楷书特精,永乐朝的金版玉册,都由其负责誊写,被永乐帝誉为“我朝羲之”。宣德三年的这一批炉,即由其使用台阁体楷书写定“大明宣德年制”的六字年款,阳刻于炉上。比较有趣的一点是,《康熙字典》以前,“德”字有一横与两横两种写法,而沈度惯用“徳”这一写法,这也成为了宣德炉断代的一个依据。

宣德四年以后,风磨铜等原料即告用尽,宣德年间的官铸宣德炉于是仅此一批,从未再版,最终的铸成数量根据不同文献口径在5000-18000件。时代的造物与时代本身的气质是如此贴合,皆如流星般耀眼,却也是蓬勃归于内敛,昂扬归于沉寂的先兆。

明 沈度楷书盘古序轴(局部) 故宫博物院藏

三派争辉兼内府入场:宣德炉IP的重构

在正品宣德炉铸成还不满三年的宣德五年,仿品就已经在市面上出现,席卷了文人圈子。而首开这一仿制过程的,正是山东潍坊的铸铜名匠,宣德炉督造官吴邦佐,与其同时期的仿造者,还有高氏、且闲主人等。

明代宣德炉仿造的最高峰,则出现在明末的万历至崇祯时代,催生这个高峰的,是晚明独树一帜的古玩市场。晚明的古玩市场有一个相当有趣的现象,即对本朝文物的推崇。沈德符在《万历野获编》中记载:“玩好之物,以古为贵。惟本朝则不然,永乐之剔红,宣德之铜,成化之窑,其价遂与古敌。盖北宋以雕漆擅名,今已不可多得,而三代尊彝法物,又日少一日,五代迄宋所谓柴、汝、官、哥、定诸窑,尤脆薄易损,故以近出者当之”。也即由于三代青铜、北宋雕漆、五代至宋瓷器传世稀少,已经无法满足古玩市场的需求,于是明朝的三种宫廷高水准工艺品永乐雕漆、宣德铜器、成化瓷器便堂而皇之的涌入古玩市场,填补市场需求。而具体到宣德炉,明末古玩市场上真正的宣德三年炉主要来源是宁王之乱当中被平叛军从朱宸濠王府中掠夺而出的珍品,其数量之稀少,亦不能满足市场需求。

于是万历至崇祯年间,宣德炉仿造手艺蓬勃发展,已经产生了北(京)铸施家、南(京)铸甘家和苏(州)铸蔡家三个主要流派。在铸成铜炉的质量上,《帝京景物略》将苏铸蔡家排在第一,南铸甘家第二,而北铸施家最末,且用“不如远甚”来品评三家之间的差距,实在是很不客气。而据《宣炉博论》记载,蔡家的优势在于“款制一仿真宣”和“炼铜有法”,在鱼耳、蛐耳两个款式上优势最为明显;而甘家的优势则在于 “拨蜡范沙”、“烧铜色等分两”以及作为回教徒“不崇佛法,乌斯藏渗金佛,见即锤碎之”的获取原料手段,在乳炉这个款式上的优势最为明显。鱼耳、蛐耳、乳炉这三个款式,正是宣德炉最为畅销的三个款式,而南京、苏州两地,也正是明末最靠近市场的两个地区,市场与技术相互助推,造就了仿古铜炉技艺在江南的勃兴。这一时期,也是历代仿造炉锌含量最低的时期,根据对故宫藏品的检测,仅有2%~3.3%。

明 宣德款铜嵌金冲耳乳足炉 故宫博物院藏

同时,明末至康雍乾时期,也是“宣德炉”这个IP被彻底重构的时期,《宣德彝器谱》(三卷本)、《宣德鼎彝谱》(八卷本)、《宣炉博论》、《宣德彝器图谱》(二十卷本)等专门的鉴别书籍,以及《博物要览》、《帝京景物略》、《遵生八笺》、《妮古录》、《长物志》、《天工开物》等等文人笔记或技术普及书籍当中,都对宣德炉的鉴别标准进行了记载。尤其是《宣德彝器谱》(三卷本)、《宣德鼎彝谱》(八卷本)、《宣德彝器图谱》(二十卷本)这三套书,据传是根据流出的宣德三年铸炉档案编写,但其中的主要事件和数据在《明会典》中都有记录,而在鉴别细节上,三套书本身却互有矛盾。后据伯希和等历代学者考证,这三套书应当都是伪书,成书时间不早于万历,不晚于乾隆。而其中各不相同的技术细节,服务的正是不同年代仿造宣德炉的销售,鉴别标准本身根据赝品的实际情况编写,当然也就不存在真正的鉴别这回事了。于是,“宣德炉”的概念首先在民间被重构,成为了一种艺术风格。尽管其含锌量千差万别,从宣德朝13.4%左右的“真宣”,到明末2%~3.3%,再到康熙朝6.7%左右、雍正朝8.2%左右、乾隆朝19.2%左右,但这些打着或不打着“大明宣德年制”年款的铜炉们,还是都被纳入了宣德炉的范畴。而狭义上的那批宣德三年炉,伴随着顺军的战败西撤,已经化为铜饼,百不存一。据《明史》所载:“自成至,悉镕所拷索金及宫中帑藏、器皿,铸为饼,每饼千金,约数万饼,骡车载归西安”。

清 宣德款铜熏炉 故宫博物院藏

在这样的背景下,“宣铜”的概念在清代直接登堂入室,从古玩行一个藏在意味深长的微笑里的共识,转变为了内务府造办处杂活作话语体系当中的一个专有名词,特指以明代宣德炉的用料和冶炼方法为本而得到的器物。于是,仿制宣德炉这项工艺,在清代被正式纳入了官营手工业系统,今天存世的宣德炉精品,大多数也正是康雍乾三代的宫廷御用:以故宫博物院收藏的600件宣铜器为例,其中可以明确界定为清代器物的就有2/3,源流清晰的清宫旧藏就有将近100件。清代的宣铜款识也干脆不再如明代的大多数民间仿造品一般遮遮掩掩,而是直接打上了“大清康熙年制”“大清雍正年制”“大清乾隆年制”的减地阳文楷书,这三代款识又各有特点:康熙款仍有台阁体遗风,雍正款法度严谨大气,乾隆款的结构则比较松散。至此,宣德炉三类六十余种皮色、七类锈色、五十多种器耳、二十多种纹饰、四十多种器足、十多种口缘,款识横跨宣德等年号、文人私家与督造仿造工名的庞大鉴赏体系被建立起来,玉毫金粟、宝色珠光,最终发展为一门集铸造、绘画、雕刻、镶嵌于一体的手工艺术。

同时,伴随着冶炼技术的发展与云南等地有色金属资源的开发,民间仿制宣德炉的难度系数在清代大大降低,于是,在铜禁相对弛缓的乾嘉时期,苏铸流派再度辉煌,成为了清代民间仿制宣德炉精品的主要流派。但进入清末民初,清宫文物流散,前门与琉璃厂一带古玩业畸形发展,各种仿造宣德炉泥沙俱下,质量最差,形制最乱的一批仿制宣德炉大都出自这一时期。宣德炉鉴定在民国再度成为一门显学,而仿造宣德炉本身的市场空间则被严重压缩。

金全福 苏州仿古铜器

在这样的背景下,起自宣德炉仿制的苏铸流派,在宣德炉铸造工艺的基础上,进一步将其仿古铜器制作技术体系化,转向了仿古青铜器的制作,产生了极具地方特色的“贴蜡法”,也称“苏州片”。这种工艺主要分为“刻样版、捏坯形、贴蜡片、敷泥型、浇铸、修整、接色、装潢”八道工序,通过木模与蜡片相结合的方式,改传统的一次性蜡模为可以多次复用的木模,提升了铜器纹饰还原的精细度,使得仿古铜器可以实现批量化生产。在这一工艺的成熟过程中,涌现出了周梅谷、刘俊卿、蒋圣宝、骆齐月等一批好手,苏铸的仿制对象也不再仅限于宣德炉,而是扩展至历代青铜器。从1921 年起,周梅谷在苏州招收能工巧匠,先后仿制了鼎、彝、卣、炉、壶、尊、盘等各种古器,几达乱真程度,不但被民国古玩市场推为翘楚,还打开了欧美日本市场。1956年,苏州工艺美术研究所购进周梅谷作坊仿古铜器的木模版,恢复仿古铜器生产,先后制作出鸟兽纹四足觥、凤纹簋、嵌金人面壶等一批仿古铜器作品,为各地博物馆复制了大量出土珍贵古铜器。

2016年1月,苏州仿古铜器制作技艺被列入第四批江苏省非物质文化遗产名录,六百年炉灰沉沉之中,逸出幽幽暗香一缕,萦绕在森森铜绿之间,久不能绝。

参考文献:

[1]周卫荣.关于宣德炉中的金属锌问题[J].自然科学史研究,1990(02):161-164.

[2]常华安.大明宣德炉综论[J].中国历史文物,2008(01):24-33.

[3]王汉卿.“苏州片”的复原研究[J].中国科技史杂志,2015,36(02):203-212+126.

[4]李米佳.清代“宣铜”名物考[J].故宫博物院院刊,2012(01):142-147+161.DOI:10.16319/j.cnki.0452-7402.2012.01.008.

[5]黄亚捷.近代中国外资银行发展历程及对当代金融业对外开放启示[J].金融发展评论,2021(02):53-66.DOI:10.19895/j.cnki.fdr.2021.02.006.

[6]向往. 20世纪早期北京艺术品市场的空间与结构(1911-1937)[D].中央美术学院,2021.DOI:10.27666/d.cnki.gzymc.2021.000259.

[7]玉石,张金华,罗冬阳等.大明宣德炉鉴定[J].收藏界,2004(01):34-36.

[8]刘芝华.制造“宣德炉”:市场、文人、风尚[J].美术学报,2022(03):69-76.

[9]刘锦增.清代新疆铜矿开采研究[J].中国边疆史地研究,2022,32(04):140-152+216.

[10]杨煜达. 清代中期云南铜矿分布变迁与驱动力分析[C]//中国地理学会.地理学核心问题与主线——中国地理学会2011年学术年会暨中国科学院新疆生态与地理研究所建所五十年庆典论文摘要集.地理学核心问题与主线——中国地理学会2011年学术年会暨中国科学院新疆生态与地理研究所建所五十年庆典论文摘要集,2011:195.

声明:本馆原创文章转载,须经馆方授权。公益原创文章插图,图片版权归属于收藏地或创作人。

统筹:吴文化博物馆

技术支持:苏州多棱镜网络科技

原标题:《当仿造成为艺术——占领古玩市场的苏铸宣德炉》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司