- +1

理论研究 | 长江主轴时代下武汉滨江空间保护开发策略

原创 张志清 中国城市规划

导读

在新时期国家生态文明建设和长江大保护要求下,武汉积极响应国家号召,开启长江主轴建设新时代,滨江地区作为展现长江主轴世界文明的景观窗口和带动城市发展的热点区域,应以区域生态条件、资源环境禀赋为基础,采取更加灵活多样的空间布局和功能配置,塑造尊重自然、有机复合、弹性适宜的城市特色空间。文章紧抓长江主轴建设及滨江城镇空间更新机遇和挑战,以高质量发展、保护开发与修复治理并举为理念,依托现有蓝绿生态脉络,保护生态廊道,完善基础设施,修复自然生态系统,通过优化交通防洪等限制因素,有机改善交通防洪等限制因素实现滨江景观最大化利用,提出空间重塑的五大设计策略,缔造生态和谐、多元共生的滨水区空间,为其他长江沿岸滨水地区的建设发展提供思路。

本文字数:6585字

阅读时间:20分钟

作者 | 张志清

武汉市规划设计有限公司

关键词

长江主轴;滨水空间;保护开发;设计策略

01

背景概况

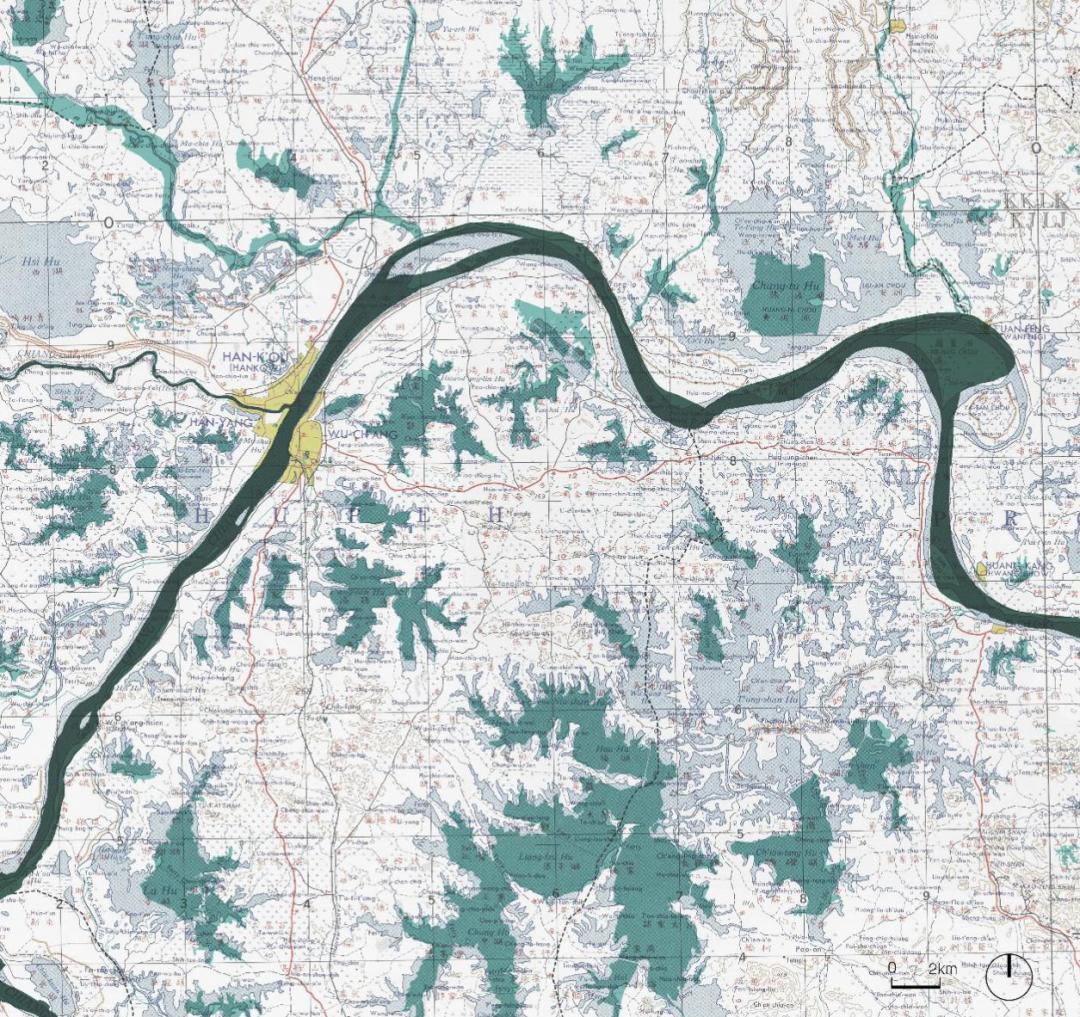

1.1 武汉市水系概况

武汉人伴水而居,因水而兴。从李白“眼看帆去行,心逐江水流”的诗句,到1856年英国舰船沿江而至,再到以长江为主轴的城市发展蓝图,历经江水冲刷与洗礼的城市图景成就了武汉人乐观团结,敢为天下先的豪情壮志。古往今来,武汉人与江水共生所积累的生活智慧与热忱也正如这浩浩江水名扬四海,千古流传。巡两江交汇,百湖密布武汉地处江汉平原东部,长江与汉江在城中交汇,形成武汉三镇隔江鼎立的格局。市内江河纵横、湖港交织,截至2017年末,武汉市有大小湖泊166个,在正常水位时,湖泊水面面积可达803平方千米,水域面积占全市总面积四分之一。

图1 武汉市水系分布图

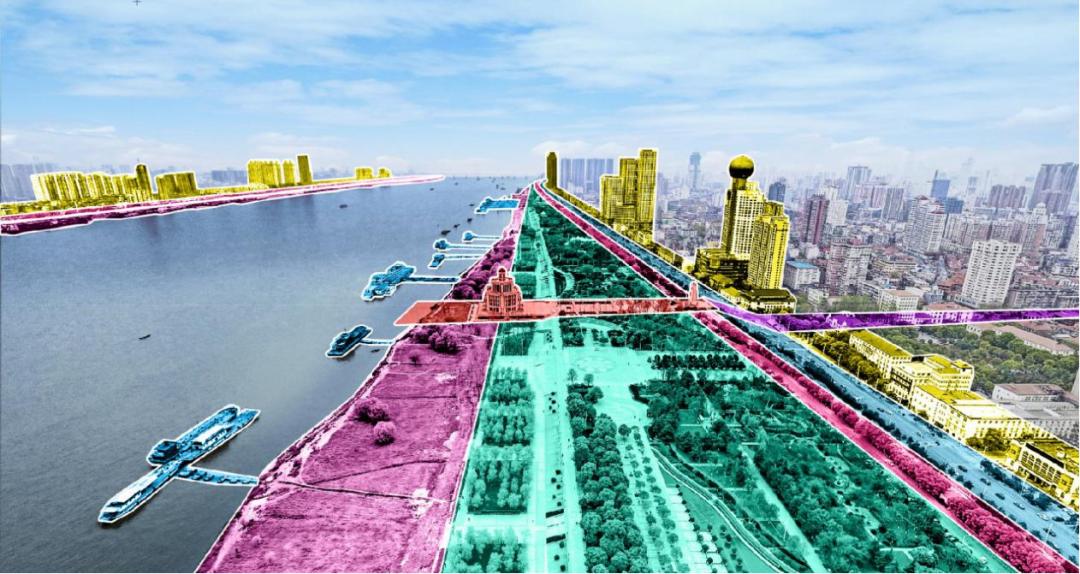

1.2 滨江岸线城市特色

滨江地区是城市生态资源最优越、文化积淀最深厚、城市建设最活跃的特殊珍贵空间,兼容了生态、景观、防洪、交通、文化等多重功能,已成为城市文明景观的重要展示窗口,也是城市经济及土地更新发展热点区域。武汉长江两岸滨水区聚集了约150万居住人口,拥有面积约600公顷、长达58公里的恢弘江滩景观,打造世界上最大的、与中心城区融合的带状滨水生态公园。在“生态修复、城市修补”理念下,武汉江滩将成为国内外知名的最具有滨江景观特色、生态绿化特色和亲水休闲特色的绿色滨江长廊。以汉口江滩为例,已建成江滩面积约50公顷、长达10公里,结合洪水季节性特征设置不同层次的景观平台,整体按照“长江水体、桥梁码头和滩涂、江滩公园、堤防和道路、沿岸建筑”五级体系,构建层次丰富、复合立体的城市滨江空间,兼顾了水环境保护、生态修复、公共空间、交通防洪及沿江界面等五项要素。

图2 汉口江滩空间体系

1.3 高质量空间利用机遇

在新时期生态文明建设和长江大保护背景下,武汉市提出回归长江,重塑“大江、大湖、大武汉”的城市愿景,以长江为主轴线发展,打造集中展现长江文化、生态特色、发展成就和城市文明的世界级城市中轴文明景观带。通过借鉴世界一流城市主轴建设经验,武汉长江主轴按照“交通、经济、文化、生态和景观”五位一体建设思路,建设复合畅达交通轴、产业高端经济轴、传承创新文化轴、自然宜居生态轴、世界名片形象轴。武汉市高标准开展长江左岸、右岸大道两大交通主动脉等基础设施重大项目建设,高水平打造主轴系列“城市阳台”、知音号演艺等一批文化旅游项目,快速推进汉口滨江国际商务区、汉正街中央服务区核心、武昌滨江文化商务区核心区、归元片、四新国博片等重点功能区建设,高效率推进“三旧”(旧城、旧村、旧厂)及(棚户区)地区城市有机更新改造,共同建设城市亮点区块,聚集城市新功能,完成国家战略重要使命。

02

长江主轴时代下滨水空间设计挑战

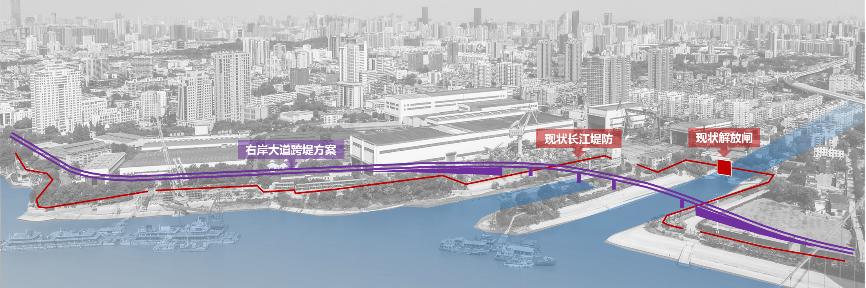

2.1 临江穿越型交通割裂城市与滨水空间

当前,武汉仍处于大建设时代的交通“阵痛期”,右岸武昌滨江地区属于典型的宽马路、疏路网、大街区的空间肌理,临江右岸大道的建设严重阻隔了滨水区与城市之间的有机联系。右岸大道作为链接城市各大快速道路的重要交通干道,其繁忙的过境交通严重降低了滨水区可达性,使得公众到离江滩公园的安全系数降低,尤其是每年五一、国庆等高峰日客流激增,存在严重安全隐患。同时,右岸大道平均红线宽度40米,占据了大量的滨水空间,使得公共活动空间局促,且大量历史遗迹形体被规划道路割裂,不利于历史文化的保护传承和公共区域品质提升。

2.2 防洪设施与滨江景观缺乏一体化设计

武昌滨江地区岸堤防洪标准严格,设有高标准连续的箱式防洪墙,现状防洪墙顶部要比周边地坪高出3-5米,造成城市临江不见江困境。以往防洪墙建设形式固定,造成堤岸功能单一,滨水观感不佳;滨水沿岸存在部分传统工业腾退后的厂区与废弃码头,因其专属堤防岸线的私密性,中断了连续岸线的形成,增加堤防统一景观化改造困难;城市江滩滨水区的公共空间功能仍以防洪安全优先,岸堤与滨江大道之间缺乏有机过渡,空间有效利用不足。

图3 长江右岸武船片区临江防洪岸线

2.3 公共品质与休闲体验需求不匹配

在经济快速发展的新时代,市民向往自然、与水共生的心理需求日益强烈,对滨江公共领域开放度、景观空间品质、场所体验感受的要求逐渐提高。滨江生态景观空间缺乏多维一体设计,活动空间、休闲体验场所营造等尚不完善,不能满足人们对高品质休闲体验的需求。而江滩公园、广场、街道和市区居民生活空间之间相对独立,步行动线被小区、街巷、道路、堤岸打断,自然水域岸线及公共空间与滨江区城市区域空间的有机联系有待加强。

2.4 文化保护与产业转型亟待融合

长江主轴核心滨水区拥有最悠久的城市历史,聚集了最丰富的文化景观资源,同时也遗留了大量废弃工厂、棚户区、老旧社区等待改造区域。武昌滨江地区由于废弃工厂单位占地面积大,老旧社区老龄化趋势显现、人口密度高、拆迁难度大,同时城市建设受古城黄鹤楼视线保护、历史文物保护、工业遗存保护、中心城区强度分区等一系列控制限制,亟需通过一次成功的产业转型、一个切实可行的改造更新样板区来带动周边整体的旧城更新,实现拉动城市经济发展、增强内城吸引力、完善城市生态结构等多重目标,解决保护及开发双重需求之间的矛盾。

2.5 土地使用功能单一、空间形象界面不佳

滨江区建设以单纯居住开发或滨江商务区开发为主,土地使用功能较单一,缺乏可持续发展、更具包容性的综合用途开发区,不利于滨水区复合多元功能的落地实施。同时,针对滨江两岸天际线及岸线规划管控仍在完善中,滨江沿线地区建设呈现功能多样、风格迥异、风貌不协调等特征。在滨江核心区古城范围内,新建建筑与古城场地肌理、建筑风格、城市色彩等有待协调统一,古城风貌及滨水区形象特色未凸显;滨江区标志性建筑景观不突出,城市天际线缺乏高低起伏的过渡和动感,不能体现大都市滨水形象特色。

03

案例研究

3.1 他山之石可以攻玉

洪灾早已成为全球性话题,世界各地政府与研究机构从未停止对防洪的思考。在城市规划领域,将防洪与公共空间相结合,提高城市滨水环境的适应性和多样性逐渐变成了规划师们讨论的焦点。

3.1.1 BIG纽约“大U”规划

丹麦建筑事务所BIG针对曼哈顿岛沿海设计了一个U型的保护系统,称之为“THE BIG U”(“大U”规划),该规划项目设计范围西起纽约曼哈顿54号街,东至40号街,南至炮台公园,绵延10英里,为低洼地带提供了一个活力保护带。保护带由多个相链接的设计因素构成,设计针对不同的时间、尺度、规模为每一个当地的社区制定了一套自己的防洪机制,并为其提供各个相对独立的区域灵活化功能块,将原本单调冷漠的防洪设施置入功能,变成了融入居民生活的景观和服务设施。“大U”规划被认为是一个具有变革性的弹性蓝图,它实际上是一个“伪装”成公园的防洪基础设施,作为一个“不让人察觉到的洪水屏障”,除了抵御洪水,更侧重于改善城市滨水区域公共空间和生态环境,提升社区功能和文化活动氛围,进一步增加社会效益,最终形成一个高密度、有活力、有承载力的弹性保护系统。

图4 沿曼哈顿海岸线的大“U”规划

3.1.2 Sasaki武汉长江主轴滨水公园

美国Sasaki规划景观事务所针对武汉长江主轴发展规划提出的建设要求,选取长江主轴重点范围进行了一次新的探索。规划围绕如何重塑和谐共生的城江关系,将江水与城市生活有机联系起来展开研究,认为当洪水已成为长江流域居民生活的一部分,滨水公园的规划设计自然就以亲水体验为考虑。设计团队从桥梁、码头、江滩、公园、临街界面等五个主要元素为切入点,分级分类提出设计优化策略,将断裂的长江两岸城市滨水界面连接起来,并利用季节性水位变化营造活跃的空间体验,同时培育丰富多样的区域生态。规划设想着这样的场景:涝季时,一系列蜿蜒的次级溪流流入滩涂地,为水生动植物提供丰富的栖地,也为游客提供了静谧怡人的乐水空间;在旱季,游客可踏溪床穿梭漫游于浓密高草丛中,体验独特野趣。这套可适应性的景观规划系统让洪水变得不再可怕,反而是使其成为武汉人的日常生活要素,让武汉的长江文化以一种全新的方式延续。

图5 利用水位变化营造动态丰富的公共空间休闲体验

3.2 案例小结

对标主轴高标准建设要求,滨水地区更新设计力求重塑人、水、城市三者之间的关系,在传统水岸复兴、旧城更新手法基础上,回归水养人、人乐水、水筑城的本心,实现滨水生态空间、文化空间、生活空间的高度融合,打造出全新的集休闲、文化、旅游、商业和生活于一体的新都市聚合体功能区。

一是目标叠加。通过衔接周边发展,明确片区定位,打造点亮主轴、绝无仅有的一线滨江区域,创造长江主轴世界文化长廊中集中展示产业升级、景观提升、经济腾飞、文化繁荣多重目标的新地标。

二是功能集聚。通过调整临江大道线型、江堤创新性景观化利用,最大限度腾让生态空间,将城市资源、文化资源、滨江资源、交通资源等多重资源叠加,实现市政基础设施与城市服务功能聚合。

三是用地复合。强调空间设计立体多维,用地弹性管控,建立土地集约利用、空间灵活多样的滨水综合功能区。利用有限的中心城区滨水地区,实现保护利用工业遗存、坚持开放共享空间、提升城市服务品质等理念,同时满足生态保护及多功能有机复合要求。

04

滨江空间保护开发策略

4.1 策略一:退路造景、岸线缝合

为改善滨江地区“临江不见江”困境、更好地将市区及其滨水区连接起来,首要的是解决交通路径方面的障碍,最大限度退让出滨江公共空间,为滨江区生态公共空间重塑提供最有利支撑。一是交通组织中应梳理城市总体交通系统,以遵循上位规划、因地制宜为原则,充分结合场地特殊情况及城市设计方案提出道路交通功能体系优化策略;二是解决好外部空间与滨水区交通的对接与疏导,衔接好滨水居住区内交通系统规划和交通承载支撑,在合适的位置将车行交通和人行交通与城市有机结合,衔接好与公交站点、地铁站以及水上轮渡口的接驳;三是辟通空间断点、缝合滨江岸线,精心设计公共活动流线,营造氛围、保障安全,最大限度满足市民及游客对于公共活动和观景的需求,设计可达亲水、特色连续的滨江绿道。

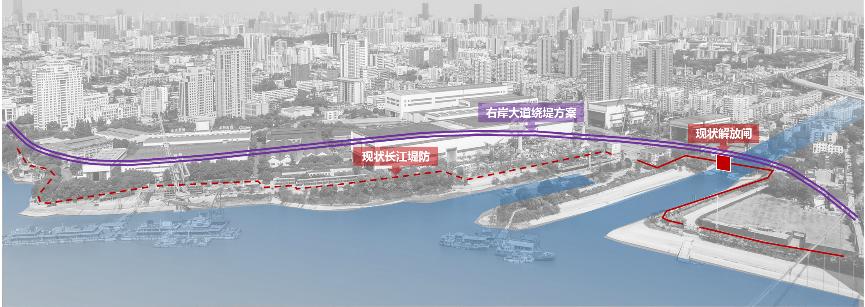

图6 武汉武船片区原规划右岸大道跨堤而建

图7 武汉武船片区优化后右岸大道绕堤而建

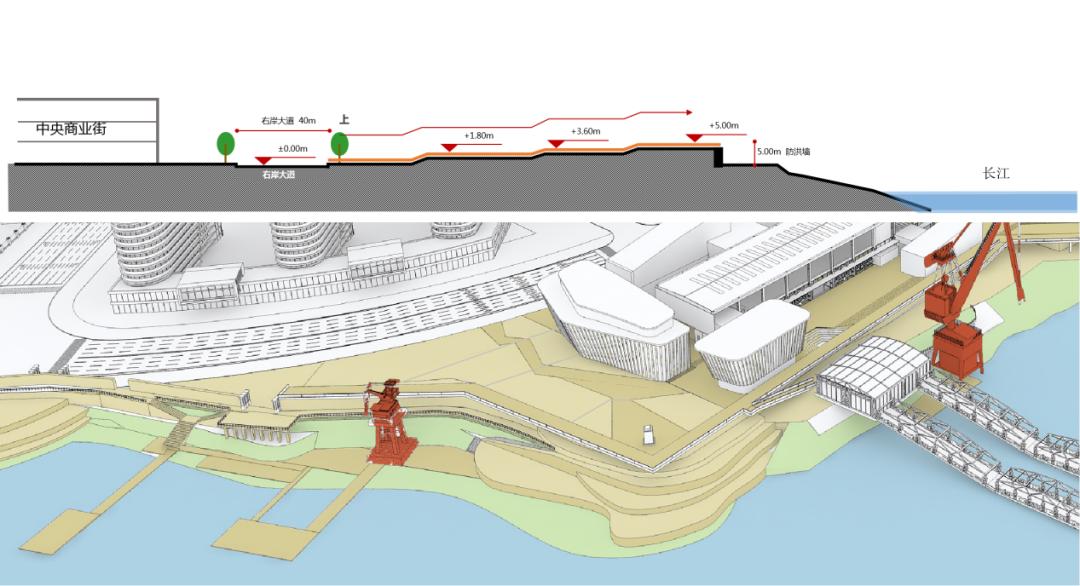

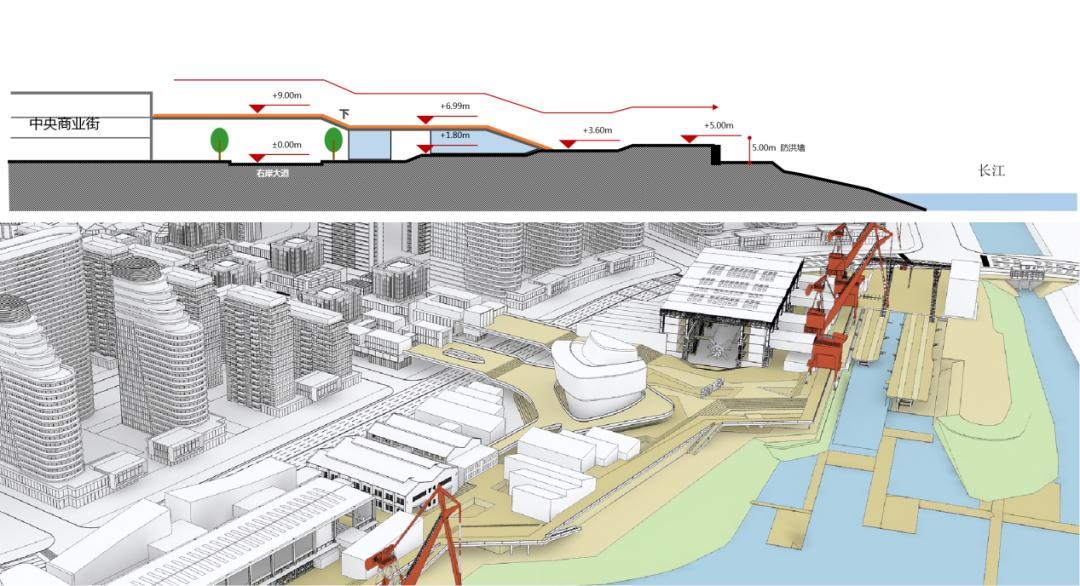

4.2 策略二:堤景合一、开放共享

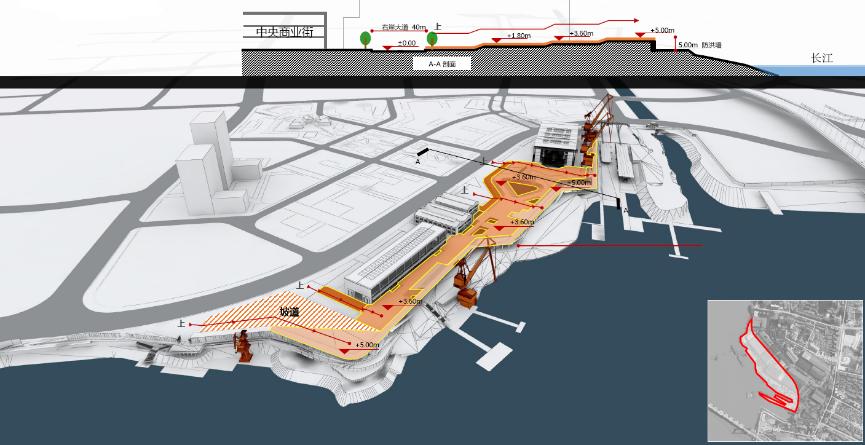

滨江区域面临江堤在防灾、防洪安全方面的客观要求,保证防汛标准不变、堤防稳定安全,探索生态防洪措施、景观化防洪堤处理等可行性,提高景观公共空间可达性和活动体验品质。通过立体处理手法抬高场地,使防洪墙与地面的高差自然过渡,实现江堤与公园及城市道路的无障碍衔接,最大化打开江景视野。

一是实现“堤景合一”设想,构建坡缓平滑的生态堤防、大台地景观,合理化解滨江道路与防洪墙之间的高差问题,重新定义消极城市公共空间,营造无边界公园岸线;二是采用原生态的景观设计理念,通过与洪水位季节性变化结合,打造富于变化的缓坡、台阶,使景观防洪堤区域融合抗洪功能和景观渗透双重优势,弱化传统戏水区、亲水区、近水区、建筑区等功能板块界线;三是结合新科学技术提高防洪设施的年限等级,改造建设箱式防汛墙,可利用不同季节洪水位情况打造可开启的景观防洪墙形式,塑造零距离亲水景观体验。

图8 武汉武船片区江堤岸线一体化设计

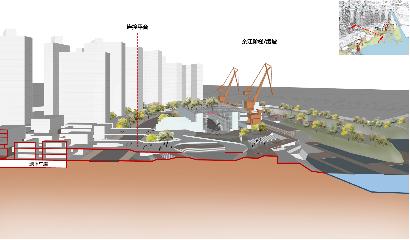

4.3 策略三:生态有机、互动共生

滨江区域不仅是城市公共活动空间,也是“水”与“城市生态、城市交通、城市形态、城市功能、城市生活、城市文化”产生联系的多维互动空间,设计中更注重生态空间与城市空间之间的衔接融合,构建层次丰富的景观体验、营造舒适宜人的空间环境。一是最大限度开放滨水空间,为市民和游客提供充足公共体验场所,并将城市道路、城市建设与水岸线形态结合,打造城市天然滨水休闲湾区;二是打通区域内江、河、湖水系,通过水质改善、水系连通,构建整体生态水网格局,充分展示江城蓝绿交融的城市生态特色;三是合理利用滨水公共区域地下空间,局部架空部分植入公园停车、文化展览等功能,塑造灵活多变、复合利用的滨水城市空间;四是营造多维立体的城市交往空间,延伸滨水游船码头及城市观景平台至江面,搭建跨城市道路的场地二层架空平台,通过观景平台及架空连廊使滨水公共区域与开发区域形成良性互动的有机联系;逐步升高的景观大平台串联老厂房商业区建筑群,并通过架空连廊连接中央商业区,形成灵活多变的、具有多重可达路径的连接媒介,引导不同方向的客流汇集于滨江空间;为延续武船历史记忆,保留武船滑道闸口,与巡司河河口形成天然湾区,最终整体营造无边界公园体验,与水为友,吸引居民回归水岸生活。

4.4 策略四:唤回记忆、多元集聚

滨江区域作为武汉市落实“拥江发展”战略的重要空间组成,承载着长江主轴生态文明建设、旧工业基地改造、城市功能完善等多重目标。结合区域发展定位及产业导向,有效平衡保护与利用,构建承载城市记忆、展现现代精神的崭新空间,打造生态、文化、旅游、居住等多元复合功能区域,创造具有全新功能和场所精神的城市新地标。一是传承城市文脉,在滨水区设计中保留历史建筑、文化元素、保留传统活动举办场所,营建具有人文价值的公共开敞空间;二是对有价值的工业遗产进行保留和再利用,留存历史记忆和肌理,通过植入新功能,进行旧工业建筑的活化与发展;三是优化和整合区域周边的公共服务和旅游休闲功能,充分发掘旅游配套商业潜力,通过功能重组增加特色文化娱乐配套商业,全面提升滨江品质;四是合理布局滨水居住,提倡生态绿色建筑,增加社区公共服务功能,塑造配套完善、开放共享的品质社区。

图9 逐步升高的滨水大平台设计

图10 连廊连接岸线与中央商业街

4.5 策略五:风貌协调、弹性管控

长江两岸城市界面是城市对外形象展示的重要窗口,通过对滨江区开展城市设计研究,提出滨江城市开发建设的风貌指引和建设管控。一是在滨江腹地细化路网、打造小尺度空间肌理,设置多条景观视线通廊,打造绿色通透、尺度适宜的滨水街区;二是在遵循古城肌理、黄鹤楼视线保护控制前提下,合理布置标志性建筑,构建高低起伏、前后错落、步移景异的“城市五线谱” 建筑高度层次,营造良好滨江天际线;三是新建建筑与古城滨水区建筑风格、城市色彩等协调统一,凸显古城风貌及滨水区形象特色;四是将用地控制为混合用地,对土地兼容性方面实行弹性控制,最大限度包容各种功能,实现土地高效集约利用,提高经济活力。

结合混合业态布局,在土地利用上采用混合使用模式,突出用地布局一体化、用地功能复合化、用地形式多样化,建立滨水综合功能区。立足市场经济,未来城市发展变化多变,应基于市场发展需求对传统土地开发、土地供应方式进行研究。在明确滨水区开发基本原则的条件下,对详细用地性质、功能布局、空间形态预留相应的弹性空间。依据产业定位和功能业态布局,将公共设施设在沿江区域,创造公众的亲水情趣;按照生态开发理念,合理明确地块开发强度,综合考虑总建设规模、建设密度、绿化率等,以区域生态条件、资源环境约束为基础,创造一流人居环境。

05

结 语

本文立足长江主轴滨水地区建设诉求,分析新时代生态文明建设要求下滨江空间更新设计的难点,以高质量发展、合理保护开发为理念,提出滨江生态空间与城市空间的共生共融、复合利用的五大策略。从滨江交通、防洪两大核心设计要点入手,分析其对开放空间构建的上位设计限制,提出交通让渡、防洪与景观空间一体化设计等策略实现滨水景观最大化利用,构建滨江地区连续开敞、腹地渗透的开放空间体系;从历史文脉传承与城市开发利益并存的角度考虑,探索旧城产业转型、重唤活力的路径,提出功能重组、风貌协调及用地混合弹性控制等策略,实现城市发展和更新过程中生态、人文、景观、建筑等多领域跨尺度的创新融合。

参考文献(上滑查看全部)

[1] 何灵聪;长江主轴的人居愿景[J];人居杂谈;2019(1)

[2] 黄轶伦;城市历史滨水区的保护更新与功能塑造——以上海南外滩滨水区城市设计为例[J];上海城市规划;2013(2)

[3] 朱蓉,俞艳秋;文化旅游背景下澳门路环荔枝碗船厂的保护和再利用[J];工业建筑;2015(9)

[4] 童成林;城市滨水区的开发研究——以武昌滨江地区的开发为例[J];中外建筑;2013(5)

[5] 周昊,天阎瑾,赵红红;滨水区活力营造策略探析——以英国布里斯托尔码头区为例 [J];华中建筑;2017(2)

[6] 卢晓涵,罗吉,吴涵,陈兆,琚瑞;城市中心区古城产业转型路径研究——以武昌古城为例 [J];活力城乡 美好人居——2019中国城市规划年会论文集(09城市文化遗产保护);2019(10)

[7] 张松;上海黄浦江两岸再开发地区的工业遗产保护与再生 [J];城市规划学刊;2015(3)

[8] 陈舒怡,吴静;城市双修理念下武汉长江主轴慢行系统优化J];品质交通与协同共治——2019年中国城市交通规划年会论文集;2019(10)

[9] 张翠蓁,姚亦锋;滨水景观设计及其历史文化传承再现的研究——南京外秦淮河规划;中国园林;2004(10)

*本文为2021中国城市规划年会论文。

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

会议 | 2022/2023山地城乡规划分会年会召开,专家学者齐聚四川成都,共论“山地空间的开发与保护”

点击图片阅读全文

市县国土空间开发保护现状评估之溧阳、三江侗族自治县篇

点击图片阅读全文

市县国土空间开发保护现状评估之重庆、银川篇

点击图片阅读全文

原标题:《理论研究 | 长江主轴时代下武汉滨江空间保护开发策略》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司