- +1

高居翰:满族统治者对整个汉文化,特别是江南通俗文化既赞成又排拒的矛盾心态 | 纯粹艺术

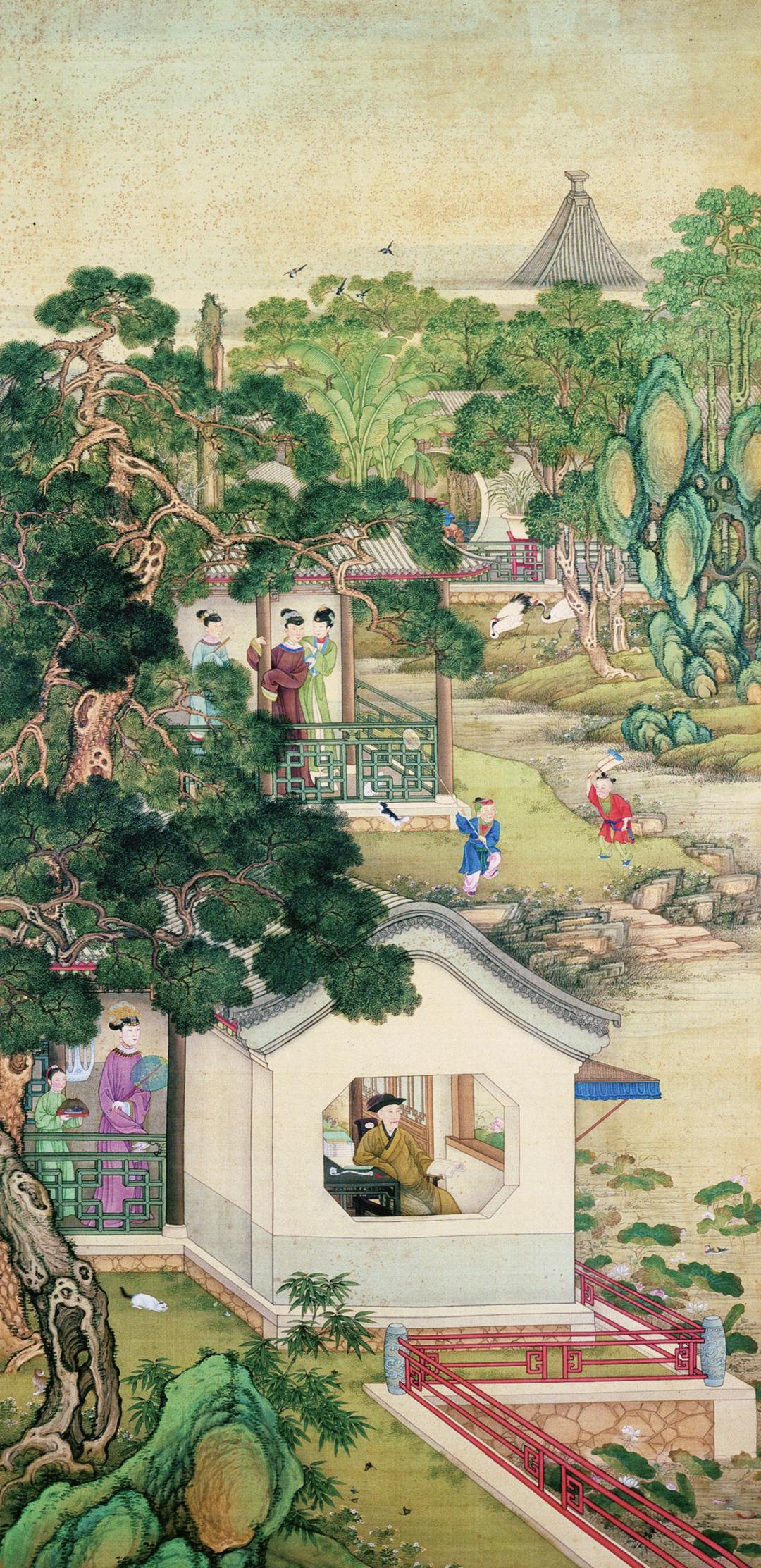

佚名(可能出自张震或张为邦,或其他画家)

雍正行乐图(轴,绢本设色 206厘米×101.6厘米,故宫博物院)

文/高居翰

在宫廷画院任职的江南小画家中,张震格外值得一提。通过整理零星的史料线索及其画作,我们大致可以勾勒出张震及其子孙三代组成的活跃于画院内外的家庭绘画作坊的概貌。这一张氏家族绘画作坊至少延续了三代以上,此个案值得更深入的研究。关于中国画家吸收借鉴西洋绘画艺术、女性图像中的色情意涵等议题,都将在随后的相关篇章中做详尽的讨论。将张氏家族的绘画放在艺术史的框架内来解读,也可以为理解清代绘画史中更为宏大的论题——满族统治者对整个汉文化,特别是江南通俗文化乃至色情文化的既赞成又排拒的矛盾心态(ambivalence)——提供新的思路。

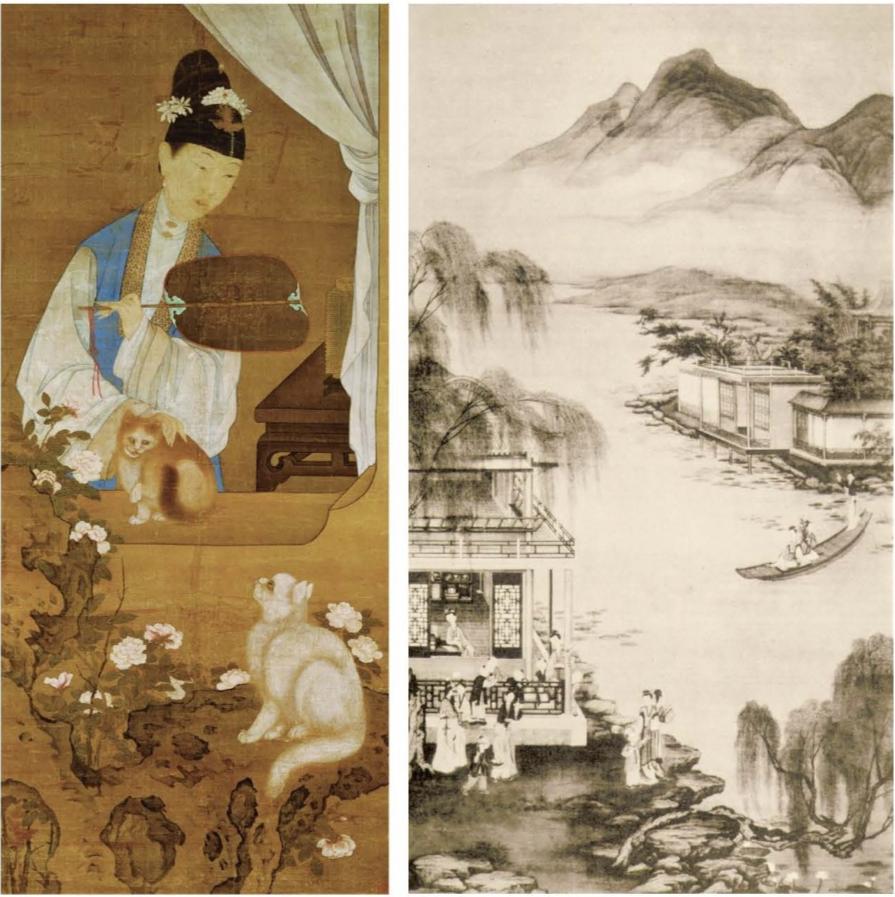

张震的生卒年已不可考,但他应活跃于18世纪的头几十年,即康熙朝的中后期,甚或雍正初年。张震已知有两幅作品传世,其中一幅是带有画家署款及两枚印章的美人画作品。以由外而内的观看视角描绘坐于窗前的女性是较为常见的构图手法,而这里画家却运用不同寻常的图式来传达这类图像中常见的情色刺激:画中女性似乎出于保护地试图按住雌猫,可雌猫提起前爪,龇牙发出嘶嘶的低嚎,尾巴蜷在身体的一侧;窗外湖石上的雄猫伸展尾巴,似乎在嗖嗖地摇着,它目光的焦点恰是室内的雌猫。与雄猫专注的凝视相平行的乃是假想的观画者对画中女性的细审,观者的凝视将画中女性转变为情欲的对象。在今日的画史中,张震虽不着一名,但据唯一的相关记载,他在当时却以善画猫狗而名噪一时。这一画作表明,张震不但具备城市职业画家绘画技艺全面、兼擅多种绘画类型的创作特点,亦能将专精的绘画技艺稍作调整以适应流行的美人画题。也正是这些绘画技巧,使得城市画家中的翘楚或幸运儿有机会进入宫廷画院。这条记载亦提及张震及其子张为邦均曾供奉于画院。相较于通常的院画作品,上述这幅画作的意象似乎稍显简略,画法亦不够精细,呈现的应是画家在扬州时期的创作特质,极有可能绘制于画家进入宫廷之前。另一则记载则表明,张震之子张为邦,亦曾于康熙末年或雍正初年,即1720年代初供奉于画院。自1736年始,即乾隆即位的次年,张为邦应诏与其他三位画家一道,供职于圆明园内的“古玩片画室”。著录中记有张为邦与郎世宁合作的一系列作品,其中年代最晚的一幅作于1761年。

宫娥与双猫(左,轴,绢本设色,张震,私人收藏)

水榭宫娥(右,轴,绢本设色,张为邦等,沈阳故宫)

张为邦与另外三位宫廷画家合画的作品中,有一幅描绘了宫中女子在水榭内游乐及泛舟于湖上的消夏场景。此画虽无年款,然具有强烈线性透视效果的楼台界画及仿焦秉贞式的宫中仕女则暗示,这幅画作的绘制年代应在康熙朝晚期。郎世宁于1715年进入宫廷画院,其典型的画风或正隐含于这幅画中带有的强烈的西洋绘画因素:运用线性透视抑或灭点透视,将观画者的视线引向微暗多影的室内空间,进而穿透退入画面左侧楼阁内更深处的空间。我们无法确知张为邦具体负责画面的哪一部分,但极有可能是画中的楼阁,因为界画(以“界尺”为工具画楼阁的方法之一)是其父张震的另一特长,张为邦理应继承了其父的画艺专长。

现存的文字记载中并未提及1736年前张为邦(或其父)与圆明园的关联,但极有可能的,是康熙末年他们均与圆明园有着一定的联系。支持这一推测的证据,是一组纪年大致可考的、以所谓的“张家样”描绘女性的图画,这里所谓的“张家样”大致为扬州地方风格的变体,但其创作地点则在圆明园无疑。

这座位于京城西郊的宏伟皇家园林是雍正皇帝最爱的行宫。1709年,康熙皇帝为当时还是皇子的胤禛营建此园,自1723年胤禛继承大统始,便着手扩大和增建这座园林。是年,雍正还在圆明园内别立一所“外设”画院,以对应设在紫禁城养心殿内的画院。设置两所画院,与其他亦分为两班的内廷职能机构并无二致,透露出皇帝欲交替驻跸两座宫殿的意图。尔后,雍正又将内朝设在圆明园中,常住于此。雍正皇帝忌惮儒家卫道士可能将其深居宫苑的私好指控为耽于隐秘的逸乐生活—如传闻所称,紫禁城内对帝王内帏之事的严格规范在圆明园内早已弛禁。因而,雍正皇帝抓住每一个可以彰显自己勤政形象的机会,甚至在自己书桌后的围屏上写了“无逸”两个大字!然而,在下面的论述中,我们将通过在历史背景中解读绘画及其题跋的方法来检验满族皇帝的主张,进而揭示雍正及后嗣乾隆的私生活与他们公开标榜的道德形象究竟存在几多差异。近年来的研究业已表明,满族皇帝一面构建其儒家君主的形象以应对汉人,一面又扮演其他的形象来迎合庞大帝国内部的其他文化的臣民,与此同时,他们又始终超然于所有这些文化之外。

焦秉贞《宫中仕女图册》(绢本设色,每幅30厘米×21.2厘米,故宫博物院)

如果观察得更细致些,就能发现画中一些更为微妙的信息。画面左下,踞于嫔妃身前地面上的黑尾白猫似乎正注视着一对白鼠,但这一切又全都收入画面更下方藏于松树后、探出一半身子的黄色花猫的眼中。这一母题复现在画面的中景处,即三位嫔妃的脚下:她们右侧回廊上的一只白犬正望着格子栏另一侧的白犬,这只白犬正急切地立起后腿跳上栅栏。成双成对的宠物大致可以被解读为殷勤的男性追求婀娜的女性(若将画中一双仙鹤的姿态做类似的解读,这一模式甚至也同样适用),它们作为画面的亚主题,成为画中皇帝及其妃子关系的注脚。不过,画中的皇帝独坐水榭,与其嫔妃不居一处,彼此之间亦无眉目交流,以此凸显合乎礼仪的帝王形象。成对的动物图绘模式与张震那幅构图简易、稍嫌平淡的美人画中的双猫相呼应,由此可见两幅画作间的相关性。

两幅画作间更为紧密的关联乃是对女性及其服饰的描绘。在张为邦与他人合作的画幅中,女性(可能由其他合作的画家主笔)一律采用传统的如杨柳般纤弱无骨的身体与鹅蛋脸的样式。如下一章里将讨论的,这一传统由略早的北方宫廷画家焦秉贞(约活跃于1680—1726,)及其弟子冷枚(约1669—1742之后)创建。《雍正行乐图》中四位女性的形象则与此不同,她们的身体更具有实体感,刻画得更为真实,不复追求柔美的效果。她们的五官也显得更加舒展,相形之下,以高额头与长下颚为特征的焦冷式女性的五官则集中在面部的中央。雍正妃子双目的位置稍稍靠上,眼形亦更加细长,嘴唇则愈加丰润。她们更接近成熟的女性,也显得更为真实。与此相比,焦冷式的女像则显得矫揉造作,全无感性之美(sensuality)。既然张震画中的女性具有上述的特质,我们便可推测《雍正行乐图》中的女子出自张氏父子之笔,抑或由二人合作完成。另一种可能的假设,是发源于扬州(可能受到地方风格的影响)并在之后传入宫廷的张家美人画风格,与传统的焦秉贞和冷枚的北方样式相对峙,甚至有取而代之之势。女性意象(imagery of women)日渐诉诸感官,在随后的章节中,我便将用女性意象一词来讨论更为露骨的色情绘画。

此外,《雍正行乐图》中四位女子的着装既非传统宫中仕女画中的古装(大致以唐宋服饰为基础),亦非清代后妃及宗室女眷实际所着的(或至少是符合规范的)满族朝服样式。确切地说,她们的服装实以江南上层汉人女子的时装为样本。她们极可能就是汉人女子:清代皇帝及宗室均可在皇后及正室之外,任意从汉、满、蒙等各旗旗人中挑选侧室。康熙皇帝便有数位汉人嫔妃,据说晚年还格外恩宠她们;雍正皇帝也有汉人嫔妃,画中这些女子就极有可能是其汉人妃子的写照。然就礼制而言,她们本不应着江南流行的汉人女装。满人为了保持其文化的纯粹性,自立国始便严禁满人着汉服,此后的数位帝王不断强化这一禁令。康熙皇帝甚至在紫禁城入口挂起一道铁牌,禁止着汉装的女性入城。

那么现在的问题,是这幅画真实地再现了历史事实——画中的衣装即便为满族皇帝明令禁止,却仍有可能掩藏于圆明园这样的深宫禁院之内——还是完全出自画家的想象?乾隆皇帝的诗句“不过丹青游戏,非慕汉人衣冠”,对后一种可能给予了肯定。单国强赞同乾隆的观点,认为此画所关涉的问题不过是审美意趣,“仕女画这一绘画类型的传统便要求强化女性的婀娜(feminine),画面也要具有悦人的美感。由于旗装过于单调简朴,无法满足仕女画应表达女性婀娜风韵的要求。……由此,画中女子着汉装也就成为宫廷仕女画的定制”。然而,乾隆皇帝的诗句或许不过是为了讳饰自己及其皇考雍正耽溺声色之大不韪。

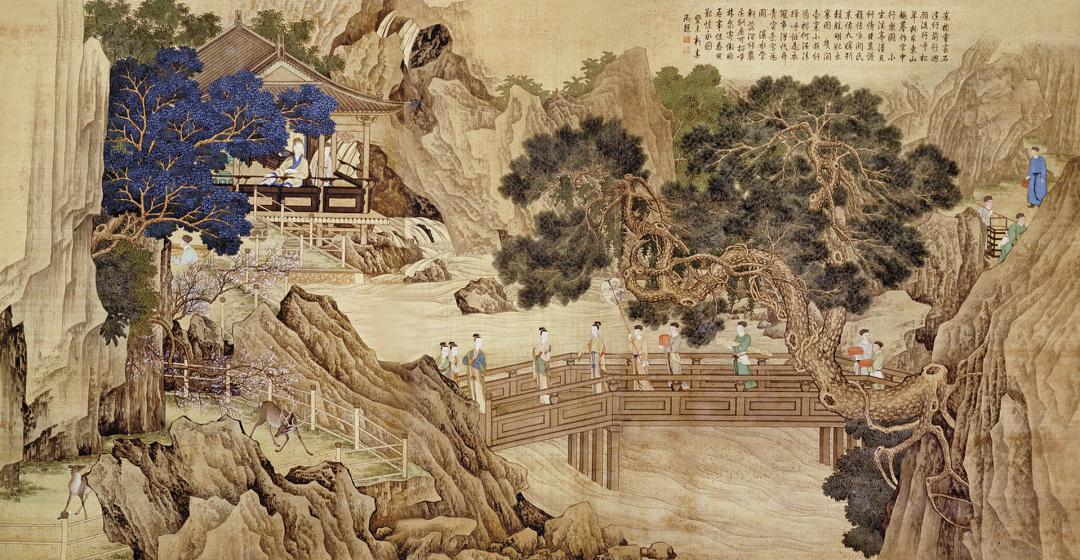

金廷标(可能与郎世宁合画) 乾隆行乐图(卷,绢本设色,167.4厘米×320厘米,故宫博物院)

在另一幅画中,雍正皇帝则命画家将自己安排在一群身着江南汉装的妃嫔的簇拥之下。通过绘画的意象(imagery of painting),皇帝借用晚明以来戏曲及小说中流行的才子佳人主题来表达自己的浪漫理想。这种理想,哪怕是皇帝,也难以企及(至少在理论上),但也因此而更加令人神往。巫鸿根据各类皇帝与江南名妓风流韵事的传说,评论这类清宫女性绘画作品,“证明满族君主不但有可能纵容(这类故事)的滋生……他们甚至早已和汉人美女谱出了恋曲”。这一观点颇具说服力,尤其鉴于雍正热衷扮演种种不同的角色,并命宫廷画家绘制其身着汉装及西洋服饰的各式肖像;此外,雍正还是亲王时,便在其父统治的后期参与了《十二美人图》屏风的制作。

而另一方面,与汉人美女的恋情一旦付诸实践便可能引起不少麻烦。雍正继位最主要的竞争对手是胤礽,他虽最初被立为太子,却于1708年被康熙废黜,罪名之一便是道德败坏,趁随扈南巡之机,在苏州及扬州蓄买汉人童男、童女,作寻欢之用。1703年,康熙派心腹至江南等地暗访胤礽所为,汇编而成的密奏表明胤礽早已劣迹斑斑,远超康熙皇帝的想象。胤礽及其满汉党羽不但一直奴役、猥亵汉人幼童,更恣取国帑作声色犬马之用。康熙对扬州所怀的特殊忧虑,不仅针对其子嗣,亦针对自己。他总是将扬州这座城市和江南穷奢极欲的生活联系在一起,6世纪的隋炀帝便沉溺其中不能自拔。在1705年的一首诗中,康熙明白地写道:“长吁炀帝溺琼花……莫遣争能纵欲奢。”康熙皇帝的这一忧惧有其历史根源:1655年,顺治朝时,官员季开生上疏谏言,弹劾某官吏“奉上日往扬州买女子”,并声称既然扬州(这里曾是抗清的大本营)频受“贼氛”,“这可能会引起当地百姓的不满”。虽然顺治极警惕地声言此事毫无实据,但据季开生因上奏此事而被革职的结果,我们可以想见,自此之后,对宫廷中越制妄行之事,百官必然噤若寒蝉。总体而言,这些零星的证据表明,宫禁之内对明令禁止的汉女与汉装的祖训已日渐松弛,甚至还有些欲拒还迎。对北方的统治者而言,由张震父子引介入宫廷的美人画类型必然散发着扬州特有的危险却又诱人的颓靡气息。

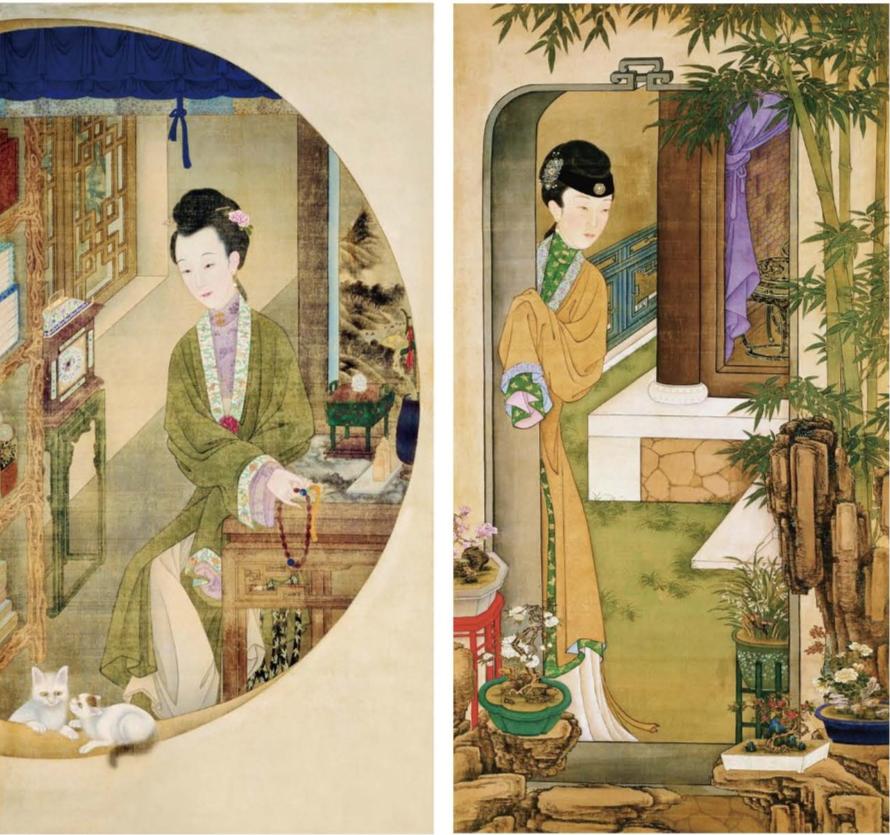

另一件展示了张氏画风与雍正及圆明园关联性的作品是一套十二件的巨幅挂轴,曾有论者认为画中所画人物皆为雍正皇帝的妃嫔,这里刊选了其中的两幅。这组挂轴的尺寸与前述之《雍正行乐图》大致相仿:高约2米,宽约1米;而且,与《雍正行乐图》一样,均属于雍正皇帝偏爱的大型匿名合画画卷。画幅中“再现性”的款识印章,看似是对画中所描绘之画卷或屏风上原有的题跋或印章的摹写,实则是由还是雍亲王时的胤禛直接于画上题写和钤盖的,题跋或印鉴中包含着他皇子时期所用的字号。同时,这也表明这组作品创作于1709年康熙赐圆明园给雍亲王至1723年雍亲王继承大统之间,尤其可能在这一时段的后期。画中楼阁、桌椅、草木及侍女的画法特征与前述《雍正行乐图》有诸多相似之处,表明张震或张为邦,甚或二张同时参与了这组画屏的创作。其中的一轴甚至也描绘了坐于月洞窗前的女性低头凝视双猫情意缠绵的主题,对猫的刻画也透露出与张震美人画的风格关联性。

佚名(可能出自张震或张为邦,或其他画家)

十二美人图(以前误作雍正十二嫔妃,轴,绢本设色,单幅184厘米×98厘米,故宫博物院)

1986年发现的一份档案提到这一套作品曾于1732年重新装裱,这揭开了这套作品的真正性质以及原来悬挂的位置之谜。这则记载将这十二幅画作称作“美人绢画”,清楚地表明它们并非肖像画,而且,最初是装裱成“围屏”的形式,置于圆明园内雍正最常驻跸的深柳读书堂内。1732年,雍正传谕为其特制木卷杆以便收藏。围屏一类的屏风原用以掩蔽皇座或床榻,如今在紫禁城内的复原房间内仍可见。人们可以想象当年的情景,坐于椅上或斜倚在榻上的雍正,为真人大小、刻画惟妙惟肖、置身于富丽堂皇庭院中的江南汉人佳丽所簇拥,这种不合乎礼制的情境,连皇帝也无法企及,只能以这种方式实现。《十二美人图》以十二幅的规模被环置在特定的地点,占据了皇帝的主要视野范围,这种写实主义的描绘手法及几欲乱真的空间效果,说明《十二美人图》应已非常接近18世纪中国虚拟现实类绘画可达到的高度。

张家与宫廷的关联并没有在张为邦一代终结——数份清代档案将张为邦之子、张震之孙张廷彦,列为人物与宫室题材的专家,至迟于1744—1768年间供职于乾隆朝画院。相关的传记谓其为扬州人,这可能泛指他的祖籍,亦可能是指他的出生地,甚或表明他在那里度过了人生的大半光阴。不难想象,张氏一家在数十年间,穿梭于政治中心与经济中心两地,他们的赞助人上至京师的皇帝,下至家境殷实的扬州市民。

张氏一族中较年轻两代的张为邦与张廷彦的署名画作,尚有不少藏于故宫博物院,但均属于通常所知的院画范畴,故而不在本书的讨论之列。

然而,在张廷彦的存世画作中,有一件行乐图,歌颂君临一切、全知全能的乾隆皇帝。画中,坐于深宫的乾隆望向窗外的院落,但他并未锁定某一具体的对象,因为庭院中除照料花卉或搬动古琴的仆人外别无他人,那帝王特有的凝视可以达到画面的最远处,而这个画中的世界恰恰象征着帝王所拥有的天下。然而,在张廷彦的画院同侪金廷标的一幅构图相近的行乐图中,画意便不复如此暧昧(张廷彦与金廷标的行乐图上都有画家的名款:乾隆即位后便恢复了画院画家署名的旧制)。

致用与娱情:大清盛世的世俗绘画

作者:高居翰 著 杨多 译

出版社:生活·读书·新知三联书店

出版时间:2021-11

(本文原题为《高居翰:扬州美人与满族朝廷》,转载自微信公众号:三联书店三联书情)

高居翰(James Cahill ),1926年出生于美国加州,于美国时间2014年2月14日下午2时仙逝于加州家中。曾长期担任加州大学伯克利分校艺术史和研究生院的教授,以及华盛顿弗利尔美术馆中国书画部顾问,他的著作多由在各大学授课时的讲稿修订,或充分利用博物馆资源编纂而成,皆是通过风格分析研究中国绘画史的经典书籍,享有世界范围的学术声誉。是当今中国艺术史研究的权威之一。主要追随已故知名学者罗樾(Max Loehr),修习中国艺术史。

原标题:《高居翰:满族统治者对整个汉文化,特别是江南通俗文化乃至色情文化既赞成又排拒的矛盾心态 | 纯粹艺术》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司