- +1

散文里的日照|袁兆爱 《舌尖上的煎饼》

舌尖上的煎饼

袁兆爱

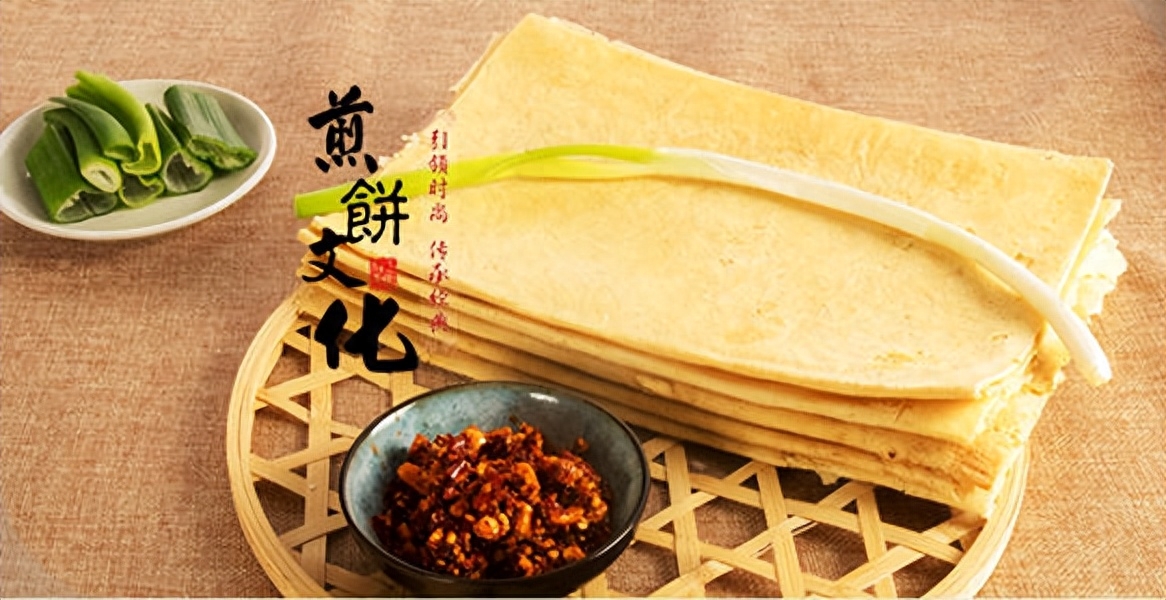

薄如纸,柔如缎,圆如盘,大如盖……初摊熟时柔韧软糯,久放后酥脆筋道。这说的其实不是什么山珍海味,也不是什么他乡罕物,不过是鲁东南常见的煎饼而已,山东人从小就极熟悉的一样吃食。我的老家在鲁东南的日照,正是山东煎饼最盛行的地方之一,所以煎饼实在是家乡人最熟悉最离不开的吃食。在家乡,小到家庭餐桌,大到饭店华堂,都可以看到煎饼的身影。

煎饼,用面摊成,可久放,随吃随取,可直接卷来就吃,极其方便;若久放后变干,可撒淋上水,微微润湿后即可折叠,卷来佐餐。煎饼滋味朴素,只有粮食的味道,反而可包容各种滋味,故而可包裹几乎一切吃食,诸如大酱长葱、咸菜炒菜,因为能包容各色吃食,因此成就各种味道。正因这些,所以,在乡间,能摊一手好煎饼对一个待嫁姑娘来说,不亚于会做一手好针线。

简单的煎饼,摊制的做法也是不断变化的。小时都是手工摊制,因为原料的不同,摊制的方法也各有差异,摊出的煎饼也各有特色。又因条件的差别与劳力的多寡,摊煎饼的设施和人员也有差异。但无论如何,总需要一顶鏊子、一个摊煎饼的尺子,一块油搭子、一盆面糊或一个大面球、一个大大的笸箩和一些容易燃烧的碎草。

在老家日照,鏊子跟铁锅一样,是居家必需。鏊子三足,用铸铁做成,平面圆形,中心稍凸,四周略低。煎饼尺子是摊制时刮开面糊、刮平煎饼所用;油搭子用来擦拭鏊子面,防止煎饼粘在上面不容易揭开;笸箩用来盛放摊好的煎饼。

如果有两个人,又有一个安稳避风的棚子,就可以支一个炉鏊,就是用泥巴糊起一个圆形、约四五十厘米高的灶台,开口比鏊顶略小些,前面留出口添送烧草,后面留出口通风散烟,将鏊子安放在上面。一人添草烧火,一人坐在鏊子一侧摊煎饼,烧火的人可以看到灶底火的情形,摊煎饼的人也不必使劲弯下腰去,两人配合得好,摊煎饼的人就轻松写意多了,还可以有一搭没一搭地闲聊,从院里的鸡鸭鹅兔到田间的夏种秋收,你一言我一语,仿佛倏忽之间,笸箩里的煎饼就肉眼可见地长高了。

乡间的院门一例是开着的,从院外走过,就可见摊煎饼时升起的袅袅蒸汽,再听到院内的说话声,不时有路过的村人会问一句:“摊煎饼呐!”里面的人赶紧应一句:“他婶子/嫂子,快来吃吧,给你揭个热的。”

最热闹的是过年前,“家家支鏊子,户户烙煎饼”。小时候各家都要备上五六百甚至上千张煎饼,厚厚地装在大缸里,所以接连摊上几天都是常事,有炉鏊的人家更是会有许多乡邻来借鏊炉用,于是这户人家的鏊子十天半个月不歇也是有的。主家还会热情地冲了大叶子茶水来招待,冬闲的邻居也凑过来聊天,或帮衬替换着,让烧火摊煎饼的人休息一下或吃个午饭。一家摊完另一家接上,许多天都这样热热闹闹。

这时候孩子是最幸福的,不拘是谁家在摊煎饼,都会慷慨地给揭下一个热腾腾、软和和的白面煎饼,主家再给抹上一点油或糖,孩子就被打发着高高兴兴一边吃着玩去了。

工作以后,我周末假期回老家,遇到邻家有人摊煎饼,还会享受到这样的待遇。这时候还是一定要吃的,不然就是不给面子,乡里嫂子大娘会笑话:“吃了公家饭,就不希待吃喃个煎饼了?!”你要接了,她们便欢欢喜喜,觉得你还和她们一样近,是和原来一样亲的。

这样快乐的场景其实是生活已经相对富足的后来了,记忆里小的时候却有些不同。日子太艰难的时候,煎饼也是要数着吃的,我们这些在外读高中的学生,每次从家里离开,都是按照日子数出那些日子要吃的煎饼,未来的两个星期或者一个月,就靠那些煎饼度日。每到吃饭的时候,三间大屋打通的宿舍里,大通铺的同学每人面前几张煎饼、一瓶炒酱或腌辣菜条,一边聊天一边慢慢咀嚼,苦涩中别有快乐。开始的煎饼几乎无一例外是黑黑的地瓜面的,以后几年慢慢开始换成白面的,到高三时,几乎都可以吃上白面馒头了,生活眼见越来越好。

原来的煎因为是粗粮,口感也有些差,更粗糙且硬一些,很考验牙齿的功力,所以山东人常常都有一口很有力的牙齿,外地人不习惯,咬不动这种煎饼。但无论怎样粗糙,都是可以果腹的,且又随时可以吃,简直如点心小食一般方便,所以对那时的人来说,还是很有吸引力的。七八岁跟着家人去地里收麦,小小的人握不住镰刀,镰刀顺着麦秸滑上去,切到左手食指,血涌出来。父母麻溜地撕了我一个口袋布给裹上,让我自己握着受伤的手指,说:“回家吃个煎饼吧!”于是小小的孩子就忍着巨大的痛,欢欢喜喜地回家了。可见煎饼在当时果然是有吸引力的。

小时摊煎饼,烧火一例是老人或孩子的事,我常会分到这个活计。开始是很快乐的,但几个小时坐下来,对一个孩子来说也实在枯燥,后来便觉得无趣了。

冬天还好些,鏊底的草烧出红红的火,让冬日多了些暖意,要是在鏊底热灰里埋上三五个小红薯,闻着它们一点点被焖熟散出香气,就觉得多了许多期待和热切。最后扒出来的常常是一个个黑炭头了,剥开外面烧得黑硬的一层,里面烤红薯的热气与香气一起扑面而来,不等吃到嘴里就觉得很享受了。待咬一口吃下去,冬天的寒气一扫而空,从嘴里到胃里都暖融融的,于是沾着一圈黑灰的嘴就咧得更开心了。

摊煎饼是一种技术活,很考验协调性,高手摊煎饼更是如同绘画舞蹈一般的。挑好的面糊放在盆里,母亲用油搭子擦擦鏊子,左手持勺,挖起一勺面糊,倒在鏊子边上,右手半侧着尺子一下下推着面糊,在鏊子上从外向里转着圈推开,一直到最后转到鏊顶,封上,将剩余的面糊用尺子铲回盆里,再用尺子反复打磨煎饼,让它更均匀平滑。等蒸腾而起的热气散得差不多,煎饼就熟了。将煎饼用尺子在一侧轻轻揭起,两只手轻轻捏住往上一揭,一张圆圆的煎饼就完整地应声而起,被一张张摞在左边的大笸箩里,温顺地如同训练有素。母亲更令我称奇的是,她在推面糊时可以正手也可以反手,可以顺时针也可以逆时针,简直像金庸小说里的武侠大家少林扫地僧,将“功夫”练到了化境。而这似乎是家乡婶子大娘们的共同“神功”。

一个人摊煎饼更考验功力,既要如常完成一套挖面糊、摊开、匀匀、揭下的活,还要随时照看鏊底的火,添草、拨匀,火不能太猛,不能堆在一个地方,也不能熄了,这简直是会让许多人手忙脚乱的事,而她们做起来丝毫不显忙乱,而是有条不紊、游刃有余。古人对庖厨之事多有赞赏,如“治大国若烹小鲜”,确实,以一件摊煎饼这一平常的庖厨小事观之,何尝没有做大事的智慧体现?

夏天摊煎饼就简直是酷刑了,两个人都是汗流浃背满脸通红,如同蒸桑拿一般,还是一蒸就几个小时的那种。所以常要避开正午和最热的天气,而是在早晨或傍晚做这个活计。

用白面糊摊煎饼其实也是后来的事了,在我家是八十年代后期,而之前则一律都是吃地瓜面的煎饼。秋天将地瓜切成页,晒好,磨成面,然后将地瓜面用大盆泡水,在竹笸箩里铺好包袱,将泡好的地瓜面水倒进去,等它控水,然后将包袱四角往中间收起、系紧,上面压上一块扁圆的青石,把里面的水分尽量沥干。沥干水的地瓜面取出来,放在盆里,摊煎饼前挖出一部分,弄成一个大圆球,将这个大圆球放在鏊子上,快速推动它在鏊子上从外向内画圈,最后封上中间,将仍很庞大的“球”放回面盆。等这个摊熟,揭下,再烙下一个。还有些地方会用地瓜直接磨成水糊子然后用来摊煎饼,会比地瓜面的更白一些。但无论哪种,都比较硬,且略带地瓜的甜味。

联产承包责任制后,粮食分配方式变化,劳动方式变化,加上化肥的加持,家里的麦子收得多了起来,不过十年八载,多数人家都开始烙白面煎饼,软软的,有些糯,透着麦香味,在乡里人眼里,白面煎饼几乎成了高等饭食,也昭示着农民生活的巨大改善。

时代在发展,煎饼的摊制方法也在变化。煎饼从手工进入机器时代,开始变成长方形,又变回圆形,甚至一圈五六张鏊子一齐开动。但无论怎样变,煎饼都依然是这里家家户户生活必需。

只是,生活的富裕却使人愈发怀念手工的味道,而今市面上手工煎饼又再度兴盛起来,花样也愈发繁多起来:全麦、白面、小米、玉米、地瓜、杂粮……还有添加鸡蛋、牛奶、蔬菜、水果等,品种繁多得几乎连久吃煎饼的本地人也觉得眼花缭乱。

大约是生活真的富裕了,需求自然更多元:要好咬,要营养,要时尚,要老滋味……无论哪种诉求,大都能从市场的煎饼中得到满足。可见煎饼在传统的滋味、做法传承中,也在不断开拓创新,不只走上本地每家的餐桌,也跟随千万远走他乡的山东人走出山东,更是跟随互联网联通了各地人的味蕾。

简单的一张煎饼,寄寓了山东人无数的回忆、无数的滋味,和无边的乡思。

“以大度兼容,则万物兼济。”煎饼的素味使它无所不包,所谓“当其无,有味之用”。那薄如纸,柔如缎,圆如盘,大如盖的煎饼,包裹上山东的虾皮、涪陵的榨菜、东北的酸菜、福建的橄榄菜、重庆的泡椒凤爪,在异地的餐桌,在长途的车上,在他乡的风景名胜,在异国他乡的公寓里,传递着童年的快乐,传递着故乡的味道,传递着乡土的记忆。

袁兆爱,从业廿四载得语文教师一枚,业余自由写作爱好者,北京师范大学教育硕士,偶有拙作现于报刊或评比。喜欢一支秃笔、几行小字,写我口写我心,写那些喜怒哀乐,以此快意人生。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司