- +1

CCS Chemistry | 郭云龙团队:基于电诱导环消除策略实现模拟突触和结构可塑性的有机晶体…

以下文章来源于CCSChemistry ,作者CCS Chemistry

CCSChemistry.

CCS Chemistry是由中国化学会创办的高水平旗舰新刊,面向全球科学家,收录化学各领域高质量原创科技论文。关注CCS Chemistry,即时获取期刊相关资讯。

近日,中国科学院化学研究所郭云龙研究员等提出了一种电诱导环消除策略来实现可以模拟突触和结构可塑性的有机晶体管伤害感受器。该系统受益于交联聚乙烯肉桂酸酯在强脉冲电压下的开环特性,在此期间形成新的能级陷阱态。制备的有机晶体管伤害感受器表现出结构和突触可塑性。它不仅模拟人类伤害感受器的特征,包括阈值、松弛、敏化和适应不良行为,并且首次基于电子器件模拟和探索生物体内的结构可塑性行为。更值得注意的是,晶体管伤害感受器实现了信息的重新输入,而不会忘记初始信息,这为解决智能神经形态设备终身学习中的灾难性遗忘问题提供了见解。

背景介绍:

终生持续获取、更新和调整知识和技能对于人类的生存至关重要。突触可塑性是最常见的神经可塑性类型,是大脑学习、记忆以及对外部刺激和环境变化的适应的基础。然而,感觉神经系统在新信息的刺激下会表现出明显的灾难性干扰或灾难性遗忘,这对于神经形态设备和人工智能是一个重大挑战。令人惊讶的是,人们观察到生物体的结构可塑性可以有效地形成、修剪、去除和重新连接突触,从而提高突触信息存储和终身学习能力。伤害感受器是一种特殊的感觉神经元,随着年岁年龄的增长,大脑的结构重塑能力不可避免地下降,而伤害感受器的组织损伤会暂时提高结构可塑性水平。

本文亮点:

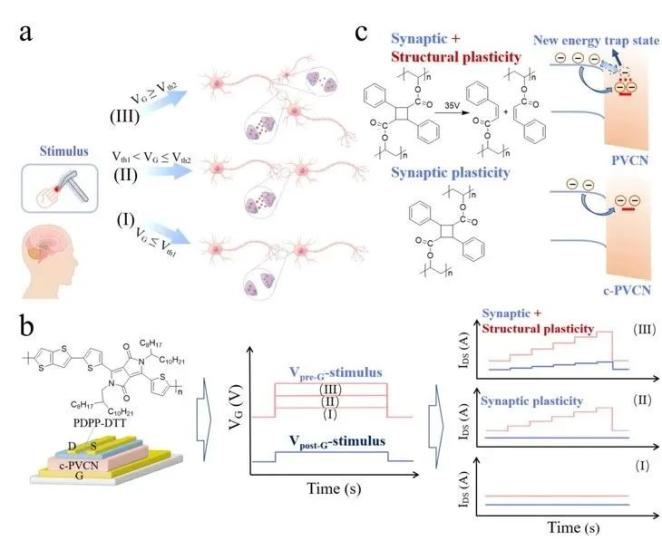

基于以上研究背景,中国科学院化学研究所郭云龙研究员等开发了一种具有突触和结构可塑性的有机晶体管伤害感受器,以解决神经形态设备的灾难性遗忘问题。该方法基于电诱导环消除策略。与常见的调节电导率的方法(如电荷捕获、离子迁移和导电丝形成)不同,这项工作中提出了一种电致环消除策略来产生新的能级,它可以充当层与层之间的桥梁,从而改变电荷转移动力学,实现可塑性程度的可控调节。这是首次基于有机晶体管器件探索生物体的结构可塑性行为。此外,有机晶体管实现了理想的信息重新输入,而不会忘记第一次的信息(敏化状态)。因此,该策略有望解决神经形态设备的可塑性-稳定性困境和灾难性遗忘问题。(图1)

图1. 人类伤害感受器和有机晶体管伤害感受器的工作机制示意图。

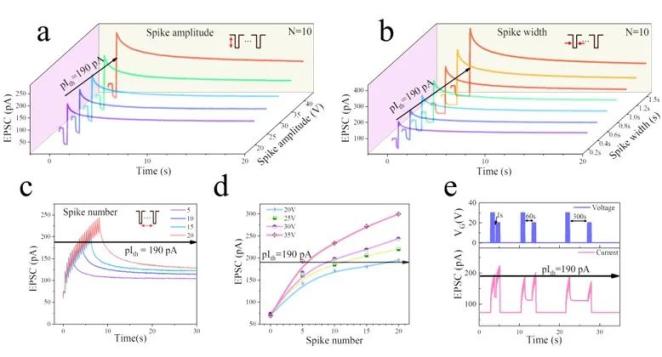

首先作者通过不同的脉冲电压、宽度和数量来模拟伤害感受器的外部刺激,实现了伤害感受器的“阈值”和“适应不良”行为。通过改变有害刺激电压(V1)和无害刺激电压(V2)的时间间隔,实现了伤害感受器的“松弛”行为。他们将适应不良和松弛行为归因于PVCN/PDPP-DTT接口处的电荷捕获。随着脉冲电压,宽度或数量的增加,被困在界面上的电子无法及时释放,从而导致通道中的空穴密度增加。(图2)

图2. 模拟外部刺激和伤害感受器的“阈值”、“适应不良”和“松弛”特征。

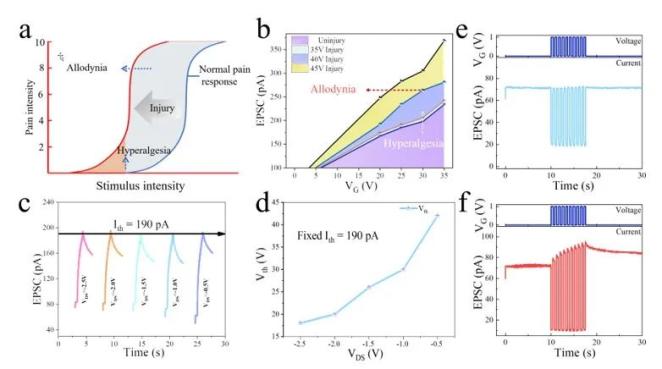

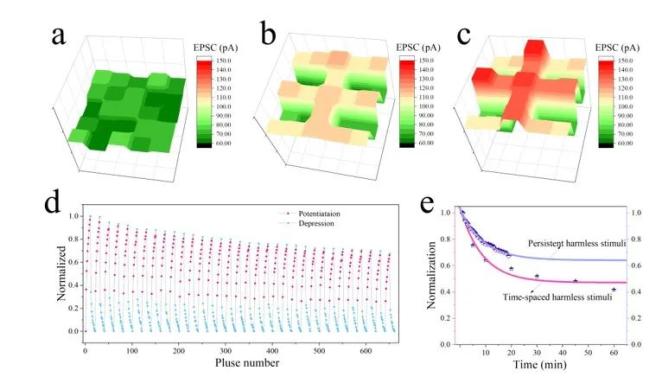

其后,作者通过应用无害或轻微有害的刺激(20-35 V)来检测正常的伤害性响应。再使用强脉冲电压(V≥40 V,t = 6 s)刺激伤害感受器,然后使用反向脉冲电压(V≤–40 V,T≤10 s)将电流水平恢复到一个初始状态,引发“敏化”状态,在敏化状态下再次测试了伤害性响应。之后他们利用晶体管器件的优势,来模拟伤害感受器的“阈值切换”行为。为了进一步模拟结构可塑性,他们使用连续且强烈的脉冲电压(50 V,3 s)刺激伤害感受器,然后使用反向脉冲电压(–50 V,15 s)恢复初始电流,并最终使用非常低的脉冲电压刺激 (1 V,0.4 s),实现了显著的突触后兴奋电流(EPSC)。(图3)

图3. 模拟伤害感受器的“敏化”、“阈值切换”和“结构可塑性”行为。

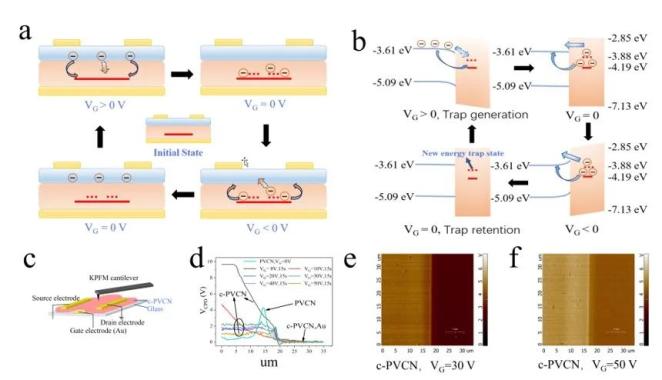

随后,作者通过紫外光电子能谱/反光电子能谱和开尔文显微探针等手段,测量了编程过程中的表面电势变化,证明了PVCN在低电压的电荷捕获和高电压下的开环特性。新的能级陷阱状态的产生被认为是为了模拟突触连接的重组和新突触的形成,从而模拟了结构可塑性。

图4. 结构与突触可塑性的对应机制。

此外,作者还通过简单的阵列模拟,借助结构可塑性实现了新信息的再输入和旧信息(“敏化”态)的保留,并发现即使反复输入新信息,旧信息也不会发生灾难性遗忘。不仅如此,他们还通过对睡眠状态的模拟,在器件角度上对“创伤后应激障碍”难以治疗的问题进行解释。

图5. 模拟结构可塑性以解决灾难性遗忘和模拟“敏化”状态的维持。

总结与展望:

综上所述,作者提出了一种电诱导环消除策略,并获得了首个具有突触和结构可塑性的有机晶体管伤害感受器。因为四元环的易破坏性和在强脉冲电压下的交联PVCN的新能级捕获状态的形成,模拟了人类伤害感受器的基本特征,包括阈值,松弛,敏化和适应不良行为。更重要的是,与仅针对突触可塑性的报道的伤害感受器设备不同,当受高脉冲电压刺激时,该研究的伤害感受器表现出结构可塑性行为。此外,他们的晶体管阵列在不忘记第一个信息(敏化状态)的情况下,识别了第二个信息输入,这为解决灾难性干扰或忘记终身学习中的问题提供了惊人的见解,并且有可能在神经网络计算中得到应用。

该工作以Research Article的形式发表在CCS Chemistry,通讯作者为郭云龙研究员,第一作者为朱志恒博士、刘凯博士。该研究工作得到了科技部重点研发计划,国家自然科学基金,中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划,中科院-裘槎联合实验室资助计划和卢嘉锡国际团队的大力支持。

文章详情:

Electric-Induced Cycloelimination for Simulating Structural Plasticity in Organic Nociceptors

Zhiheng Zhu, Kai Liu, Haojie Huang, Yangshuang Bian, Mingcong Qin, Chengyu Wang, Wei Wen, Mingliang Zhu, Wenkang Shi, Yanwei Liu, Zhiyuan Zhao, Huijuan Yan, Hanlin Wang, Yunqi Liu and Yunlong Guo*

Cite this by DOI:

10.31635/ccschem.023.202303120

文章链接

https://doi.org/10.31635/ccschem.023.202303120

扫码在线阅读

扫描或长按左侧二维码,

在线阅读全文

中国化学会

Chemsoc

原标题:《CCS Chemistry | 郭云龙团队:基于电诱导环消除策略实现模拟突触和结构可塑性的有机晶体管伤害感受器》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司