- +1

文字褪色了吗?多谢不阅——来自文学女巫的犀利“吐槽”

图书市场越发繁荣,装帧越发精致,书店越发引人驻足,作家也从未像现在这样红遍全球,但真正的文学呢?它的位置在哪里?

克罗地亚裔荷兰籍作家杜布拉夫卡·乌格雷西奇在长篇小说《多谢不阅》里,假借一个被英美文学市场冷落的东欧人之口吐槽文学世界的诸多乱象:隔三差五就会横空出世的文学新星;被反反复复“重新定义”的文学;本末倒置的版权运营模式;宛如超市与咖啡馆结合体的书店;本质上与图书无关的书展;做派与作家无二的网红编辑;市场将平庸知识化,知识分子则将知识平庸化;哲学演绎代替了哲思,文学模仿代替了文学,文化小品代替了文化……

《多谢不阅》是作者在两种创作冲动的相互斗争中完成的:一种冲动在作者耳边小声说,一个有自尊心的作者不应该去写一些聪明人不大愿意说的事;另一个声音则相反,它说,自己是否显得聪明,并非一个有自尊心的作者应该过分关心的事。其中有些文章,我是假借一个被全球图书市场动态搞得晕头转向的东欧人之口写的;但在另外一些文章中,虽然我已经极力避免,但文学教授的口吻在这些文章里仍会不自觉地冒出来。两种冲动的较量导致这本书的书名、风格、口吻以及节奏都呈现出了现在这个样子。就这样,《多谢不阅》成了这样一本半虚构、半写实的作品;虚构可能比写实还多一点。

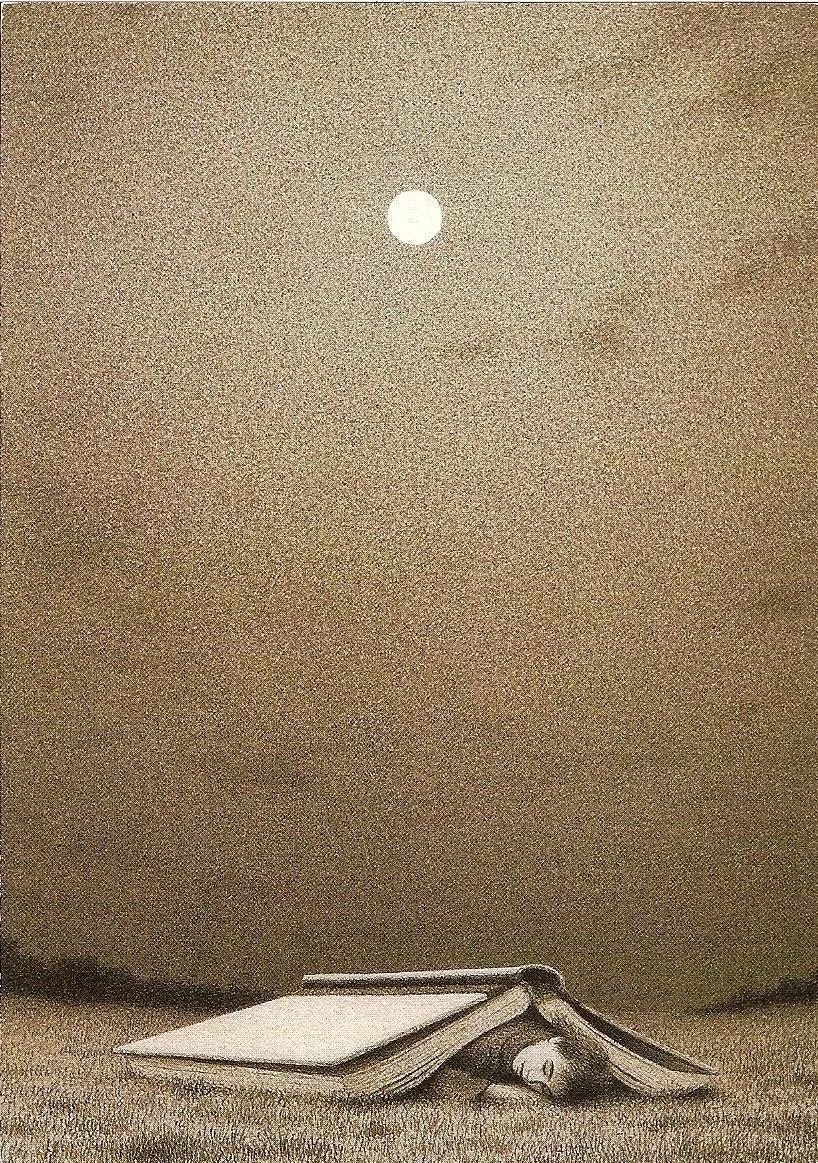

杜布拉夫卡在一次主题演讲中曾提到:“现在,不仅仅是儿童,成年人也开始依赖缩写和表情符号。我们的情绪也改变了。同样出现变化的,还有我们的感官、我们的规范、我们的交流方式,以及最重要的,我们的时间感。”她对文字褪色的敏感与重视,来源于她与文字相处过程中的独特经历。她于1949年3月29日生于南斯拉夫,内战爆发后,流亡欧洲,一生反对战争及民族主义。她始终坚持用塞尔维亚·克罗地亚语写作,致力于推动母语的开放性,维护文化的连续性。

她一直不断追问“语言”、“文字”与“内在记忆”之间的关系,试图像保护野生动物一样保护文字。2023年3月17日,杜布拉夫卡因病逝世,享年73岁,而她留给我们了一条可以深潜入文字和记忆的小径。沿着这条小径,不断深入语言和叙事的内部,或许我们也能体会到曾经在她体内翻涌过的关于人类心灵幽微与群体命运的无常瞬间。

《多谢不阅》

作者:[荷]杜布拉夫卡·乌格雷西奇

译者:何静芝

理想国·云南人民出版社

雪茄工

选读

大约十年前,我去参加伦敦书展开幕式。主要嘉宾是琼·柯林斯(Joan Collins)。她作为英美知名演员,又是新晋作家,还是杰姬·柯林斯(著名言情小说作家)的胞姐,自己又刚刚出版了第一本小说,为书展开幕可谓实至名归。琼·柯林斯穿着俨然格言般短小精悍的服装出场了:粉色香奈儿小礼服,粉色瓜皮小帽,脸上罩着纱网,平添一丝妖娆。我像被催眠了似的,随着潮水般汹涌的参展群众往前走,这股潮水跟随着前面各电台摄像机组成的潮水,紧紧地跟在琼的身后。琼微嘟双唇,十指轻触展台上的一本本书,有如轻触维密高级内衣。

此番情景与文学有何关系?几乎没有。那么为什么要说琼·柯林斯的粉色礼服这样琐碎的话题?因为当今的文学生活已经被琐事压垮了,围绕作品的琐事似乎已经比作品本身重要:书籍销售文案似乎已经比书籍本身重要;书封上作者的照片似乎已经比书里的内容重要;作者在大报与大电视台的亮相似乎已经比作者究竟写了什么重要。

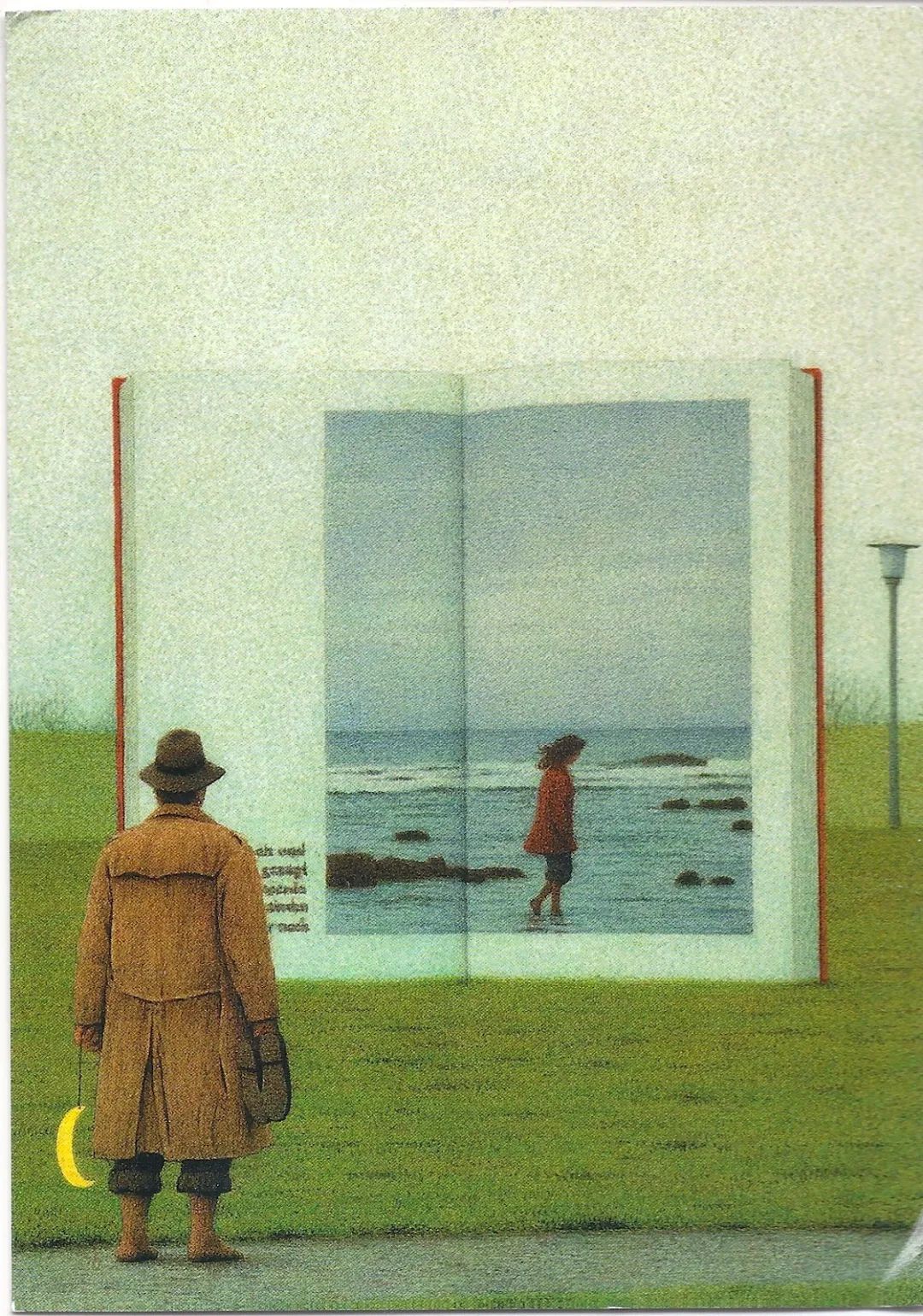

许多作家不适应这种拥塞着书商、编辑、中介、分销、经纪、公关、连锁书店、市场部的人、电视台摄像机和摄影师的文学环境。文学链中最重要的两环——作者与读者,从未像现在这样,隔得如此遥远。

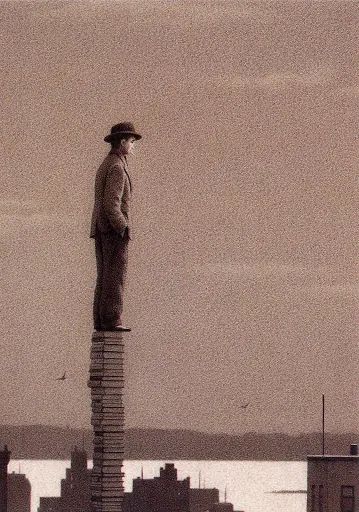

那么留给作者的是什么?永恒吗?和平年代,一本书在被虫蛀烂化为纸浆前最多不过有三十年寿命(战争期间更短),却要让作者自欺欺人地把永恒作为命定的评价标准?正义吗?越来越多的坏书被吹捧,越来越多的好书被忽视,作者还能寄望于所谓更高的文学正义给他什么回报?读者吗?他们已经被眼前的大型连锁书店、机场书店和亚马逊迷得神魂颠倒,作者又能指望读者做什么呢?

一个作者如果不遵守市场法则,就会旋即丧失生存空间。一个读者如果不随市场引导而消费,要么被迫断食,要么只能把读过的书再读一遍。如今,那些心中还有文学的作者与读者,其实都在过着一种半地下的生活。文学市场已被书籍生产者主宰,但生产书籍并不等于生产文学。作为读者,我希望有自己的作者。各种说得天花乱坠的书封简介挑花了我的眼,但几乎没有哪本能满足我的阅读品味。书店越来越像五光十色的大卖场:外包装看起来都很好,味道却都叫人失望。就像经过转基因后徒有其表而丧失其味的蔬果一样,所有书籍——无论好书还是坏书——也都随着时间的推移,变异成了主流文学。作为作者,我也希望有自己的读者。一两年前,我曾收到一封从危地马拉寄来的信:

这周末我去了危地马拉市,住在公主饭店。比起土豪云集的美洲广场,我更喜欢这里。公主饭店保存了一种英式风度:光线柔和,有暗色木墙裙,所有东西看起来都茸茸的、软软的。我坐在大堂里。旁边一桌坐着两个美国人。他们都像生意人,穿白色正装衬衣,打领带,而且像所有美国人一样,说话声音有点响。所以,我的报纸也看不下去了,只好听他们说话。突然我很惊讶地发觉,他们并不是在聊营销策略,也不是在聊站稳危地马拉市场之类的事;他们在聊文学。我知道你肯定不信,但他们提到了你的名字,而且提的时候,话里话外透着钟爱。有那么一刻,我想过去跟他们说,我是你的朋友,但我没有这么做,你知道我这个人怕难为情的。多亏这样一件小小的事,那一整天我的心情都很好。

这就是我那位去了危地马拉的朋友给我写的信。当然我不相信他,但看了这信,我的心情也变好了,而且一连好了几天。我想象着危地马拉恢宏的城市景观(虽然我没有去过),想象着我的两个穿着白衬衣的书迷,在这样的景观之前,以透着钟爱的口吻(这是最叫我开心的一点)聊着我的书的样子。

既然说到中美洲,我也就顺便想起了最近听到的一则关于古巴的知识。原来,古巴人中教育程度最高的人居然是卷雪茄的工人。实证表明,手卷雪茄是一项相当枯燥的体力劳动。雪茄工人整天像上课那样,一动不动地坐在板凳上卷烟叶。好在,古巴素有雇用朗读者的传统,朗读者坐在高台上,手拿话简和书,朗朗诵念。工人们就一边卷叶子,一边听。

我想象,在一个逼仄的车间里,沉闷的热带空气凝滞着,蚊蝇飞舞,雪茄工们的眉梢滴下汗来,他们边打瞌睡,边卷烟,边饮下汩汩冒出话筒的文字的清泉。在我的想象里,那些文字肯定不是卡斯特罗的讲话。而一定是文学。每一支雪茄都饱浸着人类的汗水,每一支雪茄都饱含了由话简流出,并在雪茄工人昏沉的脑中如回声般低吟的语词的韵律。

在这番关于古巴的想象中,聆听者并不只是被动地聆听。相反,多年工作积累的世界文学精华,将他们的文学鉴赏力磨砺得像剃刀一般锋利,每一个误用的词,每一个引错的典,都会引起他们的反应。只要不喜欢自己听到的书,他们就会大声喝倒彩,并把又粗又沉的雪茄,丢到可怜的朗读者身上。

人们说古巴最好的雪茄要四百美元一支。如果依着我,价格还得再往上涨两倍不止。试想,如果那些高级雪茄工真的在工作时听取了一整个图书馆的资源,那么,也许世上的某一些雪茄,就是乔治·斯坦纳亲手卷的也说不定呢。

乔治·斯坦纳这样的大学教授是否能买得起雪茄烟,我深表怀疑。但琼·柯林斯一定买得起。就让这个畅销书作者去为雪茄烟埋单吧!我想这,也算是一种文学上的正义了。想到文学正义的声音虽然微弱,但总算有声音;其道路虽险且阻,但毕竟能走成闭环,真叫人欣慰。

那么我呢,我也想用我的方式来履行一次文学上的正义。我承认自己有时虚构起来没边,但这也没办法,毕竟虚构是我的营生。于是,我近来给我的一个朋友,一个特别好的作家,也去了一封信。

亲爱的M. W. :

一个月前我去了一趟孟菲斯。到第540号马路路南著名的游戏厅餐馆吃饭。点的自然是汉堡和可乐。负责点单的是个没精打采的印度小伙。由于等了好久东西都不来,我就去柜上找他。我知道你肯定不信,但我真的看到他躲在柜台后面,坐在一个倒扣的塑料箱上,全神贯注地在读你的书……

2000年

新媒体编辑:李凌俊

配图:摄图网

原标题:《文字褪色了吗?多谢不阅——来自文学女巫的犀利“吐槽” | 此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司