- +1

陶洁:我的母亲何家选

人们常说,成功的男人后面必定有个了不起的女人。我父亲不是成功的男人,但他背后确实有个了不起的女人——我的母亲。

要谈母亲,必须先说说她的母亲,我们称为“婆”的外祖母。母亲和父亲结婚后,婆一直跟着她,帮她料理家务,照顾我们这些孩子,是我们家不可或缺的人物。1954年,我到北京去上大学了,有一天,她无意中听见父亲和母亲讨论家里的钱的问题,正好姨妈要生孩子了,婆就主动搬走去跟阿姨住。那时她八十多岁了,还要去适应新的环境,确实是在为我们家做出牺牲。我1957年回家去看望她时,婆的头脑还很清楚,说她希望能活到我赚钱给她用。为了满足她这个愿望,1958年我第一次拿到四十六元工资时马上就寄给她五元。1960年,我去看她,她还认识我,但对我带去的糖果饼干更感兴趣,要我马上放到她床头饼干箱里。1963年,我再去看她,她不认识我,也不认得陪我去的大弟,她最喜欢的孙子。

跟她的同龄人一样,婆也是小脚,真正的三寸金莲。但婆不一样的地方是,她到了七八十岁还是头脑清晰,腰板挺直,精神矍铄,有一种不怒自威的神态。根据小弟的考证,婆跟列宁同年出生,但她比列宁要多活了快半个世纪。她九十岁时在过年前被一个孩子撞倒后脑着地,大家以为她无法过年了,没想到医生说她心肺正常,她也恢复健康,过上了年。婆是在1968年去世的,但之前好几年基本卧床,后来还得了老年痴呆。由于姨妈姨夫要上班,而母亲在街道废品站的工作比较灵活,她常常从胶州路赶到南市姨妈家去伺候她。

作者外祖母

在我们家里,父亲忙着看书写文章,母亲忙着洗衣服做家务还要给我们做鞋做衣服,他们似乎都没有时间管我们。于是,教育我们的责任就常常由婆来承担。其实,她不大管我们,只是告诉我们一些规矩,如饭碗不可以放在手掌中间,只有叫花子才用手掌托饭碗,筷子不可以插在饭里面,那是给死人吃的。吃饭时最好只吃门前的菜,不要去拣离你很远的菜,也不要把菜翻来翻去挑喜欢的东西吃。这是没教养的人的吃法。到别人家去做客,不要大声说话,不要乱翻人家的东西,尤其在吃饭时不要光吃自己喜欢的。我记得可能在小学毕业前,婆亲手裁了一条短裤,教我缝起来,告诉我什么地方应该怎么缝。她还教我锁扣眼钉扣子。她说,女孩子应该学会做点针线,以后会有好处的。如果要独立自主,更得会自己照顾自己。我在中西家政课第一件作业是做个针线盒,她兴致盎然地帮我找了一块浅蓝色的零头绸布。在她的帮助下,我做的那个鸡心形针线盒还受到老师的表扬。不过婆也有不加管教的地方,比如我的乱放东西。婆不识字,但常常晚上陪着我做功课。我喜欢看小说,放学回家总是先看小说再做功课,结果常常做到很晚,婆就叫我去睡觉,她给我收拾书包。有时候,她漏掉一样,我回家还要抱怨。我至今不大会收拾整理东西,可能就是她娇惯的结果。

婆教我们唱儿歌:“阿嚏一个秋,皇帝叫我做女婿,路远迢迢我不去,走过三个大炮台,吃鱼吃肉来不及,想想还是去。”歌词幽默风趣,但只能用绍兴话唱的。她教我们背爷爷奶奶在绍兴的地址,告诉我们那是风水很好的地方,前面开门出去是走乌篷船的河,后门望出去是一片青山。她说那里蛇很多,但是家蛇是不能杀的,它是保佑这个家的。然而她讲过一件事让我怀疑这一点。在绍兴话里“蛇”和“茶”发音一样,有一天,做母亲的听见孩子不断地说这个音,她起床给儿子倒了杯茶,没想到儿子脖子上缠着一条蛇,妈妈慌了,用掉在地上砸碎了的茶杯片去刮那蛇,结果把孩子活活缠死了。外婆给我们讲鬼故事,尤其是吊死鬼的故事,常常让我们胆战心惊。外婆还告诉我,外公曾在张作霖的军法处工作,他常常下不了决心执行死刑。他会一夜无眠,在办公室里来回踱步。外婆说,把人绞死后要踢一脚,让犯人放屁,否则他会活过来的。这个说法曾经引起我无数幻想,犯人醒过来了,外公只好判他无罪,犯人逃走了,引起轩然大波……

现在想起来,我的宗教教育有点意思,我在学校里接受上帝造人、人有原罪的基督教教育,在家里为婆祭祖宗的黄纸念阿弥陀佛。我大概只认识“上中下”几个字的时候就陪婆去静安寺庙里求签,她为什么求签,我不知道,我只负责在她从签筒里摇出一根签时替她看上面的字。如果是上上签,她就很高兴,不过这种时候好像不多。如果是下下签,她就要重新跪拜磕头,再摇一次签筒。我有时想,菩萨原来也可以讨价还价的。不过,婆确实不是虔诚的佛教徒。她有时候吃素,好像是为某个人或某件事,具体是什么,我并不了解。但她似乎更享受每天晚饭时的半杯绍兴酒。

婆是个了不起的烹饪家,她每年要祭几次祖宗,多半跟端午节、中秋节和年夜饭结合在一起的。每次好像都起码要有八九样菜。她做的水笋炖肉、黄鱼鲞炖肉、炒什件、八宝素什锦、白斩鸡,当然还有绍兴人爱吃的梅干菜蒸肉、糟鸡等等,现在想起来还是回味无穷。她还会做各种咸菜,腌雪里红和芥菜(刚腌好时是我们放学回家的美味零食)、酱茄子、酱黄豆、酱豆腐干等等。我还看到她不知怎么一来让整板豆腐长出绿色的长毛,又让这样的豆腐变成鲜美无比的腐乳。跟婆相比,母亲的烹饪手艺实在不怎么样,印证了人们常说的,母亲擅长的手艺,女儿多半学不好。

婆还是我们孩子的最高仲裁。小时候,我们没什么零食,偶尔会有一包碎饼干(好像常常是我去买的,因为我读的市一女中离沙利文面包厂比较近)。碎饼干比较便宜,但各种味道都有,对我们来说更加好吃。婆总是负责分饼干的,她分好后,我们每人拿一堆,不许挑三选四。夏天,她能够把西瓜切得一样大小,让我们不会争夺某一块。我们家孩子多,但为吃食争吵打架的事情好像从来没有发生过。这方面,婆功不可没。

不过,我对婆最大的意见是她偏心眼,重男轻女。哥哥过十岁生日的那一天,婆做了很多好吃的东西给他祭天地,两支又长又粗的红蜡烛点了几乎整整一天。我很兴奋,盼望我十岁生日那天也有此殊荣。结果,那一天什么动静都没有,我很奇怪,问婆怎么不给我祭天地了,婆说,只有男孩才做十岁大生日的,女孩用不着。我大为愤怒,觉得婆太不公平了。于是,我晚上洗碗时拒绝洗哥哥的碗筷,理由是他也有手,为什么不能洗?好像后来他的碗筷都是婆洗的。

其实婆宠爱哥哥是有她的道理的。她一生生了七个孩子,都是女儿。当年医疗条件不好,她说有的都十七八岁了还是不幸夭折。只有两个孩子活了下来——我们的母亲老五和姨妈老六。在婆的时代,一个女人不能给丈夫生个儿子以继承香火,她就有责任给丈夫娶妾。可婆很聪明,她找来一个得过天花而满脸麻子的女人,外公一看就拒绝了。婆就说,我给你找了,你不要,那就算了。每次她给我讲这个故事,我就觉得她真了不起。她虽然很遗憾,因为没有儿子而不得不跟女儿女婿一起生活,但她在我们家绝对没有寄人篱下的自卑。她不让我们叫她外婆,对那个“外”字很反感,因为她不是外人,是我们家的一分子。她对家里的事情总要发表看法,以至父亲称她为“贾母式的人物”。我认为,在我家发生变故的时候,婆对母亲的帮助起了很大的作用。而且母亲跟婆一样外柔内刚,处变不惊。

婆告诉过我母亲与父亲相识过程。九一八事变后,外公受惊一病不起,婆带着两个女儿扶柩返回绍兴,在此期间,有人给母亲做媒。他们的第一次见面很有意思,婆除了告诉母亲媒人的介绍外,还安排了一个不能说话的场面:父亲坐在一张桌子后面,面对敞开的房门,母亲仿佛无意走过那扇开着的门,看见了父亲。就是那短暂的一瞥决定了他们的一辈子。我问过母亲这是不是真的,她说是,然后加了一句,没有想到他站起来那么矮。看来,除了身高,母亲对父亲是满意的。

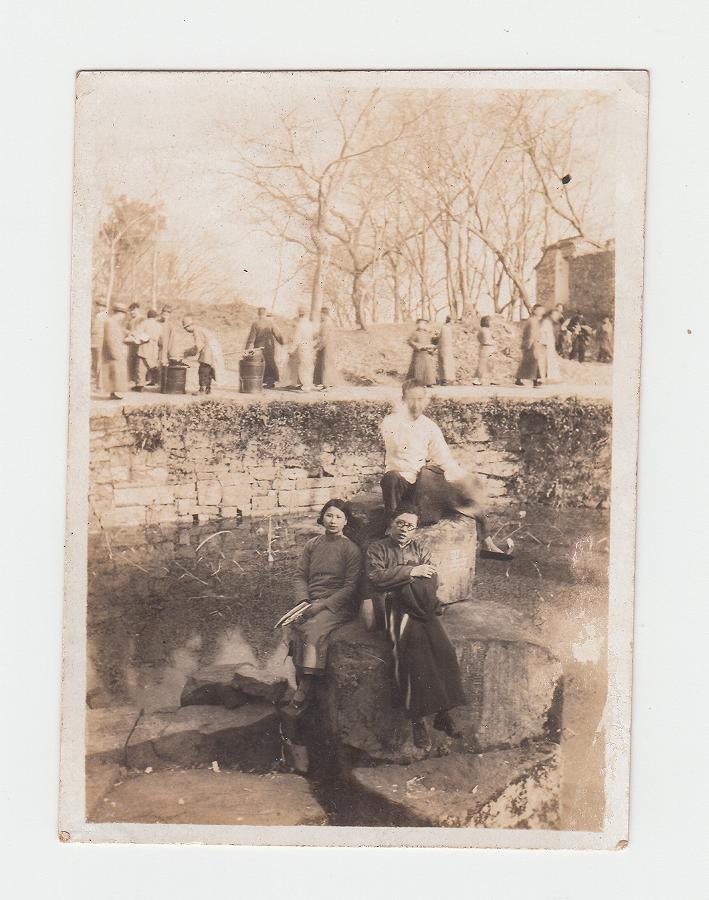

作者母亲何家选(右二)青年时代

作者父母陶亢德、何家选

早年在苏州虎丘点头石

母亲有两个名字,解放前她叫陶何家选,解放后她叫何曼青。母亲告诉我“家选”是她父亲起的名字,她是外公最喜欢的女儿。外公说这名字是有深意的,虽然“家”是她那一辈的排行,但“何家选”可以理解为“哪家男子会选她”,也可以是,“何家是一定选她的”。婆口里的外公有点软弱,但给母亲起名字的故事让我觉得外公其实很聪明。然而,母亲从来没有提起她另外一个名字是怎么来的。妹妹说她也曾想写小说,甚至写了一篇,让父亲看。没想到父亲看了大摇其头,从而扼杀了母亲当作家的念头。因此,这名字可能是她自己起的。但父亲1933年初出版的《徒然小说集》的代跋《给青》,可以看出她那时候就有了“曼青”这个名字。所以这也可能是父亲给她起的。这个名字和这篇文章也许可以说明母亲和父亲当年是很欣赏彼此的才华的。

母亲确实很有才气。我不能说她琴棋书画样样精通,然而我知道她会吹箫弄笛,因为小时候我看到家里一个大花瓶里插着几管像笛子那样的东西,顶部边缘有个小缺口。母亲告诉我那叫箫。笛子是横着吹,而箫是竖着吹的。我从来没看见她吹过箫,大妹说母亲教过她,但她因为吹不出音调而放弃了。小妹妹听到过,那是在父亲被送去安徽劳教以后,母亲一个人在亭子间吹的,当时家里只有母亲和十三岁的小妹妹以及十岁的小弟弟。她还看到过母亲在亭子间流泪的情景。然而,母亲也是很刚强的,她告诉我父亲被劳教和问我能否在北大找间房子让她到北京居住的信都写得很平静,没有任何悲天悯人或祈求同情的字眼。

钱瑗曾告诉我,她的父母亲在各自的房间里互相背诗,一人说了上句,另一人就接下句,我觉得钱锺书和杨绛真不愧为大学者。没想到我告诉大妹时,她说,这有什么了不起,母亲在大厨房做饭时跟楼下蔡师母就经常这样对诗词的。细一想,她说的有道理。我们小时候会背的很多诗词都是母亲教的,她完全凭记忆,而且是用不同的吟唱方式教《木兰辞》和《长恨歌》。可惜,母亲因为家务太多,常常教了一部分就不教了,结果我《长恨歌》与《琵琶行》都只记得一半左右,虽然自己后来把这些诗词也读了,但记忆效果并不好。

母亲会唱一些在我看来很老的歌曲,如《满江红》和《苏武牧羊》,她还会唱京戏,既能唱《苏三起解》也会唱《空城计》。奇怪的是,她从来不教我们唱,常常是在洗衣服、擦桌椅家具或做衣服时轻声低唱自娱自乐。听得多了,我就多少记得那些歌词或唱词,有些甚至只知道发音,要长大后才忽然醒悟那是什么词。两年前,我一个爱好地方戏曲的朋友发我一段豫剧视频。我一看就说,我母亲会唱。她不相信,我马上把小时候听熟的歌词告诉她:“亲家母,你请坐,细听我来说,你的那个女儿实在不会做,一双绣花鞋,绣了半年多,你说她会做还是不会做?”我朋友回信说,这确实是豫剧。我们家从来没有收音机,估计这些歌和戏曲还是母亲在东北时代学会的。

母亲对我们孩子的最大帮助是培养了我们的阅读习惯。我成长的年代里,我们家可能什么都缺就是不缺书。二楼到三楼拐弯处摞着三个半人高的大木箱,起码两个都放着书。父母的房间有个顶天立地的大书架,上面的书多半是外文的。他们大床和那突出的内墙之间有个拉门的书柜,摆满了书,床对面靠北窗的地方以前也有个书架,很多中文书,里面就有我喜欢的那套《中国新文学大系》,西边墙角有个瘦瘦高高的柜子,下面好像是抽屉,上面有两扇小门,里面也是书,最重要的是放在后排母亲最喜欢而且经常翻阅的三本书——狄更斯的《块肉余生记》(林纾的译本,现在叫《大卫·科波菲尔》)、霍桑的《红字》和米切尔的《飘》(傅东华翻译)。现在想来,母亲喜欢这三本书是有她的道理的。三本书都描写主人公如何在逆境中顽强拼搏,后两本更是描写女人的命运。母亲一生挫折很多。虽然她是外公最喜爱的孩子,虽然外公还算开明,能够在民国初期的东北送女儿们上新式学校读书,虽然她学得很好(据她自己说,她跟张作霖的女儿是同学,但学得比张女要好),但到了初中,外公说,女孩子最后还是要嫁人的,你学的够多了,不用上学了。也许不想埋怨父亲,她始终没有告诉我她是否读完初中。她跟父亲结婚时,父亲的事业正如日中天,她有过开心的日子,在《宇宙风》最为畅销的日子,很得意地想出了一个无人能提供完美下联的绝对:“《宇宙风》风行宇宙”。可惜,不到十年,好日子就走到了尽头。从此我们家厄运连连,变故不断。母亲无处诉苦,只能到书本里寻找安慰。她一定羡慕大卫能够苦尽甘来,佩服郝思嘉相信明天一定会美好的乐观精神,赞赏海丝特受尽屈辱仍然坚忍不拔、自尊自爱的精神。“文革”抄家时,这三本书作为黄色读物跟父亲珍藏一生的名家手稿和书信一起被没收了。1979年11月我到美国,马上给已经到香港投奔父母的好朋友写信,请她买本《飘》寄给我母亲,没想到母亲收到后给我写信,叫我不要再为她买其他两本,因为她“没有心思”看了。生活的磨难最终让母亲明白虚构和现实完全是两回事。

1936年夏宇宙风社、西风社、谈风社同人欢送林语堂赴美留影。前排右二为怀有身孕的何家选,腹中所怀胎儿即本文作者陶洁。前排左起:黄嘉音、林语堂夫人廖翠凤、陶亢德夫人何家选、徐訏,后排左起:海戈、林语堂、黄嘉德、张沛霖、陶亢德(《谈风》第一期,1936年10月25日出版)

上世纪30年代后期,

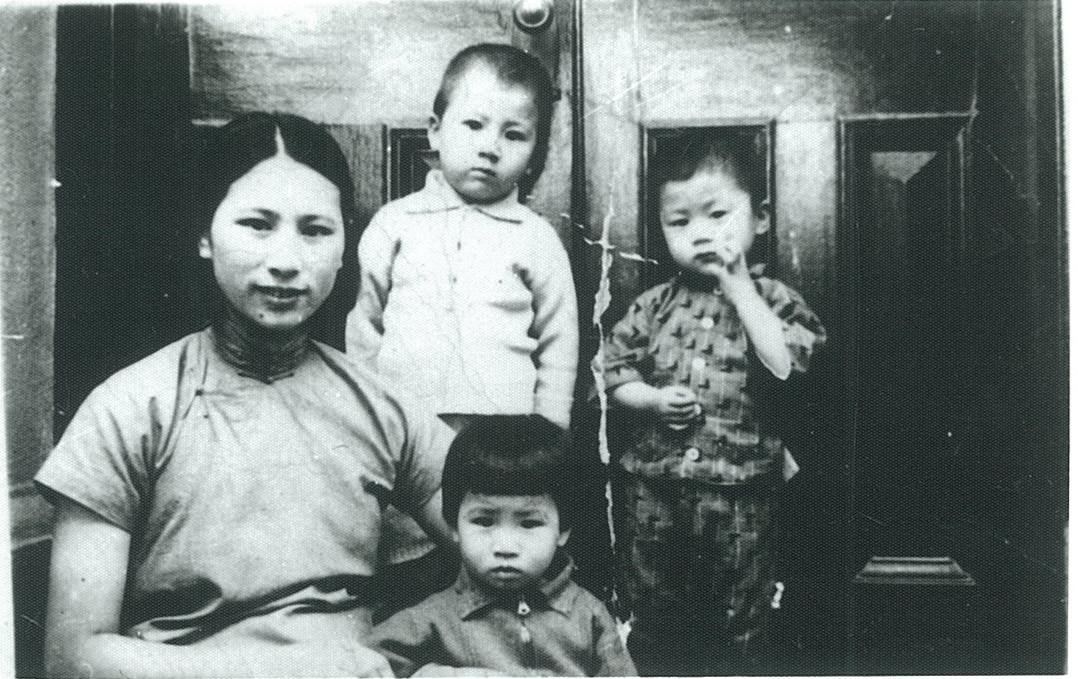

何家选和长子陶明、长女陶洁、次子陶融

对于我们的学业,父亲不闻不问,一切由母亲负责。但她并没有逼着我们一定要拿一百分。即便我英语几乎一年没有及格,她也没有为我请家教或不断责骂。她对我们能学好的信心确实让我们最后都学得很好,我和哥哥小学毕业时都进入前三名。从大弟开始,时局的变化使母亲无法送他们读教会学校了,但他们还是上了当时我家附近最好的公立小学,都是好学生。我认为我们学习好跟课外阅读多有很大的关系。我们家没有收音机,不大看电影,除了在弄堂里跳绳造房子等游戏外,我们唯一的消遣就是看书。这方面父母更是没有什么管束。我不记得看过什么《小学生》或《儿童时代》等杂志,也没有背过什么《三字经》或《千字文》,也许母亲像教唐诗那样教过几句,因为我会背到“苟不教,性乃迁”(当时还把“苟”误以为是“狗”)。我印象深刻的儿童读物,最主要的是一套我们兄弟姐妹都爱看的《人猿泰山》,还有什么《孤儿流浪记》《苦女奋斗记》……记得我们很爱看的书里还有《表》和《爱的教育》。至于中国作家,书箱里有的是他们的作品,我们可以随便看,只有一本书,母亲不许我看,那便是《红楼梦》。我偷看了,不喜欢,也不明白有什么地方是我不能看的。关于禁书,我们孩子跟母亲有过一场斗智斗勇,结果是我们大获全胜。哥哥上中学了,读的是圣约翰大学附属的青年中学,必须住校,因此有了零用钱,也有了逛街的自由。于是他发现租书的摊子和家里没有的武侠小说。他租着看,也在周末带回来给弟妹们看。母亲发现后大怒,常常把书撕掉或扔到垃圾箱。我们则到处藏,床底下,书架后面的夹缝,甚至米缸下面,但总让母亲发现。终于有一天,母亲决定要看看它们到底是什么样的书,没想到她也入迷了。从此,这类俗文学就对我们开放了。我看过《鹰爪王》《蜀山剑侠传》《三侠五义》等武侠小说,也看过《孟丽君》《天雨花》和张恨水的许多小说,当然还有《包公案》《济公传》等等。看书看得我们家六个孩子有五个成了近视眼,但也扩大了我们的眼界,丰富了我们的知识。至今看书仍然是我唯一的嗜好,也是我兄妹的爱好。这是母亲留给我们相伴一生的精神遗产。

母亲跟外婆一样,她们经历的不好的事情一定不会让儿女去经受,她们认为好的事情则想尽办法帮孩子们实现。外婆深受小脚之苦,坚决不给女儿们缠脚,虽然在她们出生的年代,东北女孩缠脚是普通而又普遍的事情。外婆结婚后还没有去东北跟外公会合时在婆家居住,要为小叔子小姑子们绣很多东西,费神费眼力,劳累不堪。她教母亲裁剪缝纫,就是不教她绣花。我上初中时,由于同学们都流行绣花,我也绣了一个枕头套。外婆说会绣花的人要把一根绣花线分成四根的,配色也要很讲究的。她看不上我的绣工,但她始终没有指点我。看来她并不认为这是女孩需要学会的手工。

母亲一生最大的遗憾是被迫中途退学,因此她对我们的教育有过精心策划。我和哥哥出生后她就为我们存教育基金,可惜世事难料,存款变得一文不值。她在我进中西女中时对我说的关于燕京大学和哈佛女校那些话,说明她对我期望很高。我高中毕业时,虽然她希望我找个工作挣钱贴补家用,但听说国家要求高中毕业生都考大学时她还是很高兴的,尽管家庭有困难的人还是可以不去考大学的。她希望我在上海就近入学,可以节省些钱;但我考上了北大,她马上为我筹备行装,亲自用手为我缝制了一件外套。说实话,我进北大时没有想过它跟燕京大学的关系,当然更不会想出国的事情。然而,1980年5月,我和同事从纽约去波士顿,走在哈佛校园里,想起母亲的心愿和我们家几十年里的沉浮起落,心里的感慨不是用言语可以描述的。母亲对我进北大还是很高兴的。她给我讲过一个关于我小学校长大叶先生的小故事。我上北大后,母亲有一次在街上遇到她,大叶先生还记得母亲,问她我在哪里,然后恭喜母亲我考上北大。过了几年她们又在街上相遇,大叶先生问母亲我在哪里工作,母亲说我留校了。从此,大叶先生看到母亲一定会走下三轮车,跟母亲聊几句。母亲好像是在“文革”以后告诉我的,我相信她们的相遇对身处逆境的母亲一定有所安慰。可惜的是,大叶先生的严厉对我影响太深,我一直没敢去看她。

母亲是一个非常理性而又有自己见解的人。我记得她有一次对我说,天下没有真正的爱情,徐志摩和陆小曼爱得死去活来,可结婚后不还是吵得天翻地覆。我当时可能在看徐志摩的诗歌,但并不知道他的恋爱故事,也不懂什么是爱情,当然更不明白母亲为什么没头没脑地跟我说这样的话。很多年后,我结了婚,有了孩子,丈夫经常生病,拿一半的工资,女儿也身体不好,日子过得很不如意。有一天,不知怎么想起母亲曾经说过的话,忽然醒悟她当年是在对我说婚姻生活和做人的大道理。只有虚幻的爱情是无法面对现实生活中柴米油盐等具体问题的。

母亲和父亲没有浪漫的爱情,但他们风雨同舟在一起生活了半个世纪。跟天下所有的夫妻一样,他们有矛盾,也有争吵。我看到过他们在饭桌上各不相让的争执,大妹记得小时候母亲曾给她穿好衣服要带她离家出走,不知为什么后来没有走。大弟曾说,他的名字——陶融——跟孔融无关,他是父母亲吵架又和好的结果,“融”是取自“融洽”(但我记得母亲有一次抱怨说,陶明不明,陶融不让梨。恐怕两种含义兼而有之)。小妹妹曾经在父亲写字台的抽屉里发现母亲给当年在日本的父亲的信,提醒他要洁身自好,不要随便找女人,父亲把信带回国还收藏起来,说明他还是把母亲的话放在心里的。婆说过苏青要勾引父亲,她在小说里也有所表现,但是他们之间没有任何暧昧关系,说明父亲对母亲忠诚如一。

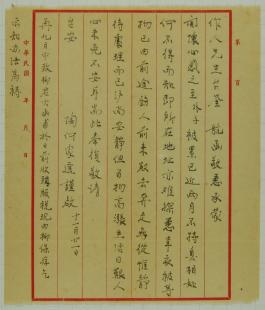

从家庭背景和受教育程度来看,母亲肯定比父亲优越。她父亲在张作霖的军法处工作,他父亲不过是个小地方的小店员;她上过中学,他只读过几年私塾。然而,母亲还是选择了父亲,这说明她有过人的见识,看重的不是外在的东西,而是父亲的学识和为人。他们结婚后,母亲确实过了几年幸福的日子,可惜好景不长,大半辈子是在贫困和忧虑中度过的,所有的灾难都是父亲带给她的。但她不离不弃,还在孩子们面前维护他。抗战胜利后,我们都不知道父亲被捕入狱了。1954年她告诉我时还要我记住,父亲是为了让我们活命才犯错误的。即便在当年,她面对灾难表现了不一般的胆识。她知道朱雯作为重庆来的接收大员跟父亲的被捕有很大关系,认为朱雯做得不对,就带着刚十岁的哥哥去朱家,一无所得以后,她独自一人再次去他家,终于拿到一些钱。尽管朱夫人马上来信责骂,母亲并不在意,为家人儿女争取生活费用才是最重要的。当时她还收到了周作人先生打听父亲情况的来信,母亲回信,平和得体,虽报告她不知道父亲的下落,提到上海“百物高涨,生活日艰”,但丝毫没有流露悲切以祈求同情,甚至告诉老先生他的版税仍“由柳保存”,请他“示之办法为祷”。

何家选1945年11月21日致周作人信

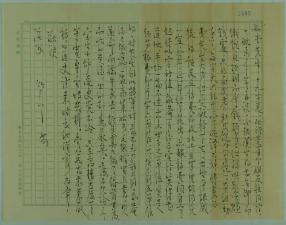

解放初,父亲失业,但也许正是因为他在家,日子好像过得很快乐。母亲响应政府号召,参加扫盲运动,可能是去我们后面的棚户区办识字班。她得到一点报酬,替我买了双雨鞋,还说了一句让我印象深刻的话:“女人应该自己赚钱。那就不用为了钱看男人的脸色了。”扫盲运动结束时,教识字的老师可以留下来分配别的工作。母亲好像想要工作,我听见她告诉父亲,据说里弄要办食堂,父亲回答,那就好。然而,里弄没有开办食堂,母亲也就没有再出去工作。1951年1月,父亲给周作人先生写信,描述了自己为了又要喝酒又要买书时跟母亲的对话,幽默风趣,说明他们两人颇能苦中作乐,并非百事哀的贫贱夫妻。1954年,我就是在这样祥和的气氛中去北京上大学。

1951年1月25日陶亢德致周作人信

不管父亲如何谨言慎行,他还是没能躲过1957年的反右斗争。1958年他被补划为右派,并且在中秋节那天从单位直接送往安徽农场劳教。母亲给我的信,简单明了,没有感情,也没有评论,只问我,家里没钱了,怎么办?也许因为她发现我在信的抬头去掉了对父亲的称呼,她不再提起父亲,也没有给我父亲在安徽的地址。1960年暑假,我终于有空回上海了。此前,我请回上海的老同学去看母亲,他们回来都说她很平静,家里也很整齐干净,都叫我不必担心。我回家发现一切正如同学们所说,母亲镇静自若,大弟大妹有了工作,小弟小妹正常上学。正好哥哥带着嫂子和两岁的侄子出差来上海,母亲凌晨出发,排队买菜,一心招待我们,大弟从奉贤赶回来,大妹也从远郊区回到家。我相信我们都想起父亲,但我们都感情内敛,没有提起他。我很感谢母亲没有对我们讲父亲,因为我当时真的不知道应该怎样看待他。一方面,我认为单位领导和组织不会有错,另一方面我又很难想象父亲会反党反社会主义。最后,我们拍了一张没有父亲的全家福。小妹妹说,父亲终于回家后,感谢母亲为他保留了一个完整的家。我认为,我们大家都要感谢她。当年多少夫妻因为一顶右派帽子而离婚甚至家破人亡,但母亲忍辱负重,照顾我们所有人的心情,唯独没有向我们吐露她的感受,艰难地维护了一个完整的家。

缺少陶亢德的全家福,摄于1960年8月22日。立者左起:陶沖(幼女)、陶融(次子)、陶明(长子)、陶明夫人(长媳)、陶华(幼子);坐者左起:陶洁(长女)、何家选(夫人)、陶立(长孙)、陶泠(次女)

1963年我回上海时,父亲已经因为无法在上海报上户口而去了西安哥哥家。母亲告诉我,为了给父亲送些食品,她在1961年去过安徽父亲的农场,在火车上遇到一件十分惊险的事情。她为了怕人偷她的包裹一直不敢睡觉,后来累得不行睡着了。火车停站时的震动把她惊醒了,她抬头一看,包裹不见了。一位旅客告诉她,有个人拿了,刚下车,母亲马上赶下车,远远看见那个人,她大声喊叫,那人居然就站停了,她把包夺回来,警察马上抓住那个人。母亲认为那个人不是真的小偷,她说,都是饿的。因为这些话,我以为这事发生在她去安徽的途中,她守护的是她给父亲带的食品。看了父亲的回忆录,我才知道这是在回家的火车上,她保护的是监管父亲的大队长要她到上海去修的劳力士手表。关于这位大队长,母亲讲的跟父亲的回忆录不完全一样。她说,这位队长老叹气,说他有三个儿子,长得快,他家因为孩子总是缺布票。母亲问他有什么需要,他说他的儿子们没有冬天穿的卫生衫裤(现在叫保暖内衣)。母亲答应给他们每人一套。回上海后,母亲到处问人借布票,满足了他的要求。我想,母亲这么做是希望父亲在劳改农场的日子能过得好一些。

母亲很了解父亲的内心痛苦。她告诉过我一件事。“文革”后期,有一天,父亲又要去派出所汇报思想接受训话。不记得是我女儿还是哥哥的女儿跟踪而去,想知道他要到什么地方。半路中,她听到一个路人对另一个人说的话:“这个人从前很了不起的。你看看他现在成了什么样!”孩子听了莫名其妙,马上回家问母亲这话什么意思。母亲无法回答,只告诉孩子不要到外面去乱讲。母亲对我说,小孩子都听得一清二楚,你爸当然也听见了。他是个很自负的人。心里一定很难受的。然而,在当年的形势下,我们又能做什么呢?

何家选、陶亢德夫妇晚年合影

1983年父亲去世后,我请母亲到北京小住。为了避免伤心,我没有提起父亲。当时,正好有位我在美国认识的华人给我写信,告诉我他父母搬回北京,希望我有空去看看他们。我告诉母亲,那位老先生也是东北人(我忘了他的名字,只记得他姓孙)。母亲一听就说她认识他,他们当年是同学。于是我带了母亲去看望孙先生,他们谈得很高兴,多半回忆从前认识的人。母亲回来后仍然很兴奋,告诉我当年有很多人追求她。我问,有这位孙先生吗?她说有,不过这个人是个大少爷,公子哥儿,跟他没有多少来往。不知为什么,母亲谈当年追求他的人时,我心里不大舒服,但听了母亲对孙先生的评价,又觉得母亲看人很有眼光,那位老先生确实不能跟父亲相比。母亲离开北京去西安哥哥家前又去看了孙先生,我因为有课,没有陪她去,她回来后没有说什么,倒是给我们看公共汽车上一个年轻人送她的一颗大苹果。

1987年,倪诚恩去德国访学,我又把母亲接到北京,跟上次一样,她离开北京又去了西安,小弟弟那时候也在西安,已经成家。离开北京前,我去科学院的福利楼买了两个著名的苹果派,让她带给哥哥和弟弟。没想到,她要我再买一个,我很奇怪,因为这东西在当年以我的收入来看并不便宜。她说她要送给小弟的岳父母。母亲很少开口要东西,我就又买了一个,她高高兴兴地离开了北京。后来听说,小弟那个当教授的岳父以为我们的母亲只是个家庭妇女。

其实,母亲还真不是普通的家庭妇女,从她对《骆驼祥子》手稿所抱的态度可以看出她有见识也有魄力。她对来做说客的周劭明确表示,如果不是父亲喜欢,她会一把火烧了它。她告诉我们兄弟姐妹,决不把手稿给舒家。但在舒家到处写文章声称我们已经拍卖手稿并取得巨额钱财,而我想写文章反驳时,她十分冷静地告诉我,舒家发表了那么多的文章,居然没有一个作者来跟我们家核对事实,这是很不正常的事情,说明他们掌握了舆论工具。我如果写了也是没有地方发表的,因此不要自取其辱了。2017年,我披露真相的文章终于见报,但离母亲对我说这番话的1989年已经过了将近三十年。回首往事,不能不说,母亲对社会和政治的了解要比我深刻得多。

90年代中期,母亲来信表示她还想来北京。可惜当时诚恩病情加重,希望有个安静的环境,我只好婉言拒绝,没有想到她走在诚恩的前面。我永远没有机会满足她的要求了。

母亲一辈子都为父亲,为我们的家操劳,没有机会发挥她的才华。她不但教育我们,还在我们困难时帮助我们照顾教育子女,使她的第二第三代都事业有成。然而,我们很少想到她的需求和愿望,也没有很好地了解她。她两次来北京,我都没有抓紧机会跟她好好谈谈。对我来说,这是无法弥补的遗憾。这就是为什么我认为有必要在纪念父亲时也写一篇关于母亲的文章。

原标题:《陶洁:我的母亲何家选》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司