- +1

这封木心从未寄出的“诀别书”,究竟为谁而作?

晚年木心

曾有这么一个人,是青年木心的同窗,木心一辈子为他写了很多,在青年、中年、暮年时,至少三写其人,念兹在兹的,他却一概不知。

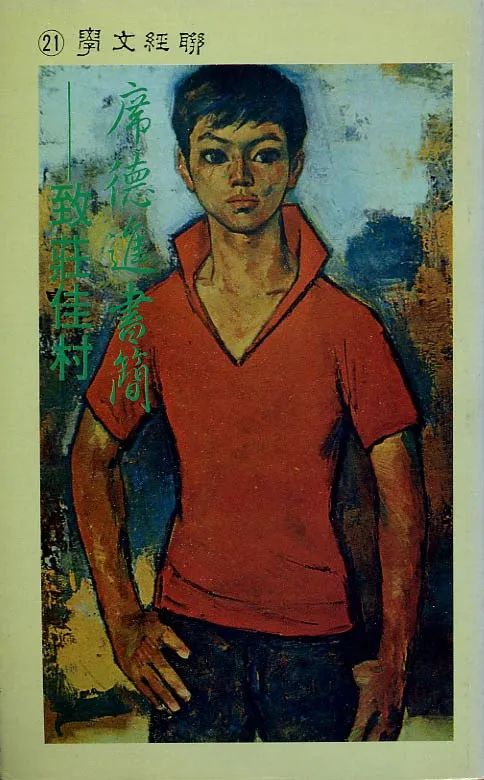

他叫席德进,比木心大四岁,是1940年代杭州艺专时期的木心同学。

据载,席德进(1923—1981),四川南部县人。自早习画,后入成都省立艺专,再转入国立杭州艺专西画系,亦师从林风眠,并与木心相识。1948年毕业,同年前往台湾,任教于嘉义中学(木心时以中学美术老师的身份赴台,两人在台南相见,实属巧合,小半年后木心返归大陆,时空巨变,不再往来)。1952年后以绘画为业,1962年赴美考察艺术,又遍游英、法、意、德及西班牙诸国。后于巴黎从事绘画创作和研究三年。1966年返台。1981年在台北病逝。

席德进

跟鲁迅一样,木心也写祭悼文,怀念朋友。就像范爱农生前不会知道,自己的姓名因鲁迅的一篇悼文《范爱农》而广为流传,席德进肯定也想不到,他逝世五年之后,同学木心追悼其人其事的《此岸的克利斯朵夫》已然成了历史长河里的一个名篇,文章的知名度不亚于木心后来悼张爱玲的《飘零的隐士》。

其实,两岸一度隔绝,固然是两人不再往来的原因。但细读《此岸的克利斯朵夫》可知,早在1949年初,二十出头的木心已在辞别台南时,为席德进写了一封意在诀别的信,几番搁笔,终于写成,但临别又反悔了,终于没有留给席德进。不过,两人相约,“到巴黎去!”巴黎,俨然是1940年代艺术青年心中的圣殿,不管是早年上海美专出身的木心,还是杭州艺专毕业的席德进。

当然,台南这一封从未递出的“分道扬镳”的信,尘封在时间里,估计无人读过,除了木心(活脱脱木心就是一个黄皮肤的哈姆雷特)。

以下这一篇文章,是未竟稿,木心没有写完,自然也没发表过,写于席德进逝世二十年之后。今从新书《木心遗稿(第二辑)》摘出首发,以飨读者,可略略感受木心说的“从前的艺术学校”(那是木心的“白衣飘飘的年代”),何以“令人回味不尽”。

下文底色标记部分为木心未写完之处。

《彼岸的克利斯朵夫》

by 木心

还得从梅特林克说起——人死了,卧在青色的宫殿里,当世界上有亲人或朋友追念他时,他的眼开启了,这种怀思是会由浓而淡的,由长而短的,如果终于不再,消失……那么死者的双睑是永远闭了,像石雕的面具。

我的朋友,你醒一醒,我还是常常想起你,此刻我尤其想念你,因为由于可怜你,我可怜我们这一代人,一代拼死爱艺术,以艺术家自居的年青人。

你终于到达了彼岸,可是那是人的彼岸,不是艺术的彼岸,你是摹仿了“艺术家”,还不是不容别人摹仿的艺术家,真正的艺术家是拒绝别人摹仿的,别人也不敢摹仿的。

席德进 绘

但对于我,奇怪的是席德进之所以对我有吸引力,就在于他不是艺术家。他到不了彼岸,他是一个乡下孩子。他的艺术家的自觉不是哲理性的,亦非天性使然,他是看了爱落多娜、邓肯、奥斯卡·王尔德,看样学样,而当时我们几个人都一心崇敬罗曼·罗兰,“伟大的心灵,不是没有污秽,而是不被污秽征服罢了”。

我们同样是在四十年代初接受罗曼·罗兰的艺术洗礼,而不到十年,我已看清罗曼·罗兰的迂阔、偏执、大而无当,凭我的想象性的推理(推理性的想象),席德进是一直皈心低首于罗曼·罗兰的,好在他在台湾,我在上海,两岸不通音讯,否则我与他一定会发生剧烈的争论。

我离开罗曼·罗兰之后,转就纪德,纪德不是教师,是友伴。对我真正有教益的是三个人,巴尔扎克、福楼拜、斯当达,到了这个地步,法国文学对我门户洞开,大放光明。

席德进是个浪漫主义的遗腹子,欧洲的浪漫主义已死了,席德进是迟了一百年,但他不知道,以为既然人是天生浪漫的,那末何必空间时间,照浪漫不误。

他有激情,有外向性,又表现欲正如他自剖,本来是可以作演员、舞蹈家、乐团指挥。

他没有走上正道,练书法颇勤,但自己写字完全离经叛道。

根本不上路,书法规矩森严,哪里可以随心所欲乱发挥,他连这点常识都缺乏,勤练笔墨,亦属瞎子摸象,他的签名尤其显露了他的无知而刚愎自用,造型难看,结体胡来,一看便知是学【 】的。

他的苦,苦在:在台湾,在身边,没有一个比他高明的诤友益友。

《献祭美神:席德进传》

我如此苦苦地追索他,历数其不是,如果他至今还健在,逐一逐二地改正了,那么他是真正的大艺术家,他是抵达彼岸的情圣,一个活泼泼的可教可爱的( )

噢,朋友,梅特林克祝福你,睁开眼来,请看看,这就是彼岸,乘着朋友的思念之筏,你由此岸而抵达彼岸了。

在友情上,他也是“土”的,他在台湾焦苦想念的是家族之亲,以及肌肤之亲的几个人,纯粹诗礼之交,形而上知己,他是忘怀了。

他托廖君带给大陆的“心上人”礼物,没有我的份,也没有托廖君向我问好致意——他根本就忘了曾经有过这样一段“友情”。(“朋友走了,我哭了一夜。”)我当时就明哲地自悲他不是为我而哭,是为他自己哭。

《山水.独行.席德进》

“土”的爱,“土爱”,是在于物的,或钱财,或肉体,而“诗”的爱,“诗爱”,是在于“知”的,性相投,灵相通。

席德进的爱是“土”的,所以三十年前我决然收回“订交书”,确凿是做对了的,他是天然地不认我为友,我是人工地节制自己莫要所托非人。

逃不出人生的规律,我一生所遇,都是些“无缘之缘”,既然在一起了,那是有缘,在一起而心不相通,那就是无缘。

罗曼·罗兰惯于从历史和传记中,按照一己之理念,树立起英雄的模式,于是以传道、解惑的教士姿态,宣扬真理。他自己的实践,证明教条( )

我的朋友,你一直以克利斯朵夫自居自负,如果我对你的劝解,使你不再迷惘失路,那么你是能抵彼岸的,你不再是克利斯朵夫时,你到了彼岸。

鲁迅逝世十周年时,前往万国公墓瞻仰鲁迅墓的上海美专同学(墓侧西服白衬衣者是青年木心)

1950年,我曾在某个船码头遇见艺专的同学刘某,他曾是当年的“希腊雕像”,青年而还像少年,本来是最美的,性情温和,沉静,嗓音有点沙哑。

从前的艺术学校之所以令人回味不尽的是,你一入其中,就是艺术家了,谁也难料将来谁有多伟大,所以感觉上是个个前途无量,万古流芳,坐有坐相,立有立样,手不释大部头的世界名著,女生则把琴谱画册直抱在胸口,分外婀娜多姿。男生约有半数是练健美。

其实,认真说来,要出艺术家,那么这种学校,这种生活,是最适宜出大师、巨匠、文艺复兴人——更雄辩的是:始终没有出,因为出不了。

1948年席德进正好毕业了,在台南找到了中学里当美术教师的职业,我是旅行写生,经过台湾,暂时停留半年,他的留居台湾是命,我之离开台湾也是命。

中国的历史,在我的印象里始终是吵吵闹闹的,反封建反礼教那光景,买卖婚姻和自由恋爱,都是性命交关。

我们的生活区是“白公祠”,是白居易……(编按:未完,作者行笔至此)

翻开《木心遗稿》丛书(第二辑),共三册,发现木心默默留言——

“像哈代一样,非常厌恶别人为我写传记,嘿,你知道我是个什么东西。”

木心说——

“李叔同先生还是一个谜,留言‘悲欣交集’是个钥匙孔,但没有钥匙……”

今天,如何理解木心“最后的时刻还是要安排在乌镇”?

也“没有钥匙”吗?

“我还看不到我的结局哩。”

幸好,我们还有木心遗稿——在木心辞世十年后,开始披露世间。

原标题:《全网首发丨这封木心从未寄出的“诀别书”,究竟为谁而作?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司