- +1

纪录片批评 | 苗苗:《世界上的另一个我》:探寻青春的世界之旅

《世界上的另一个我》:探寻青春的世界之旅

作者:苗苗

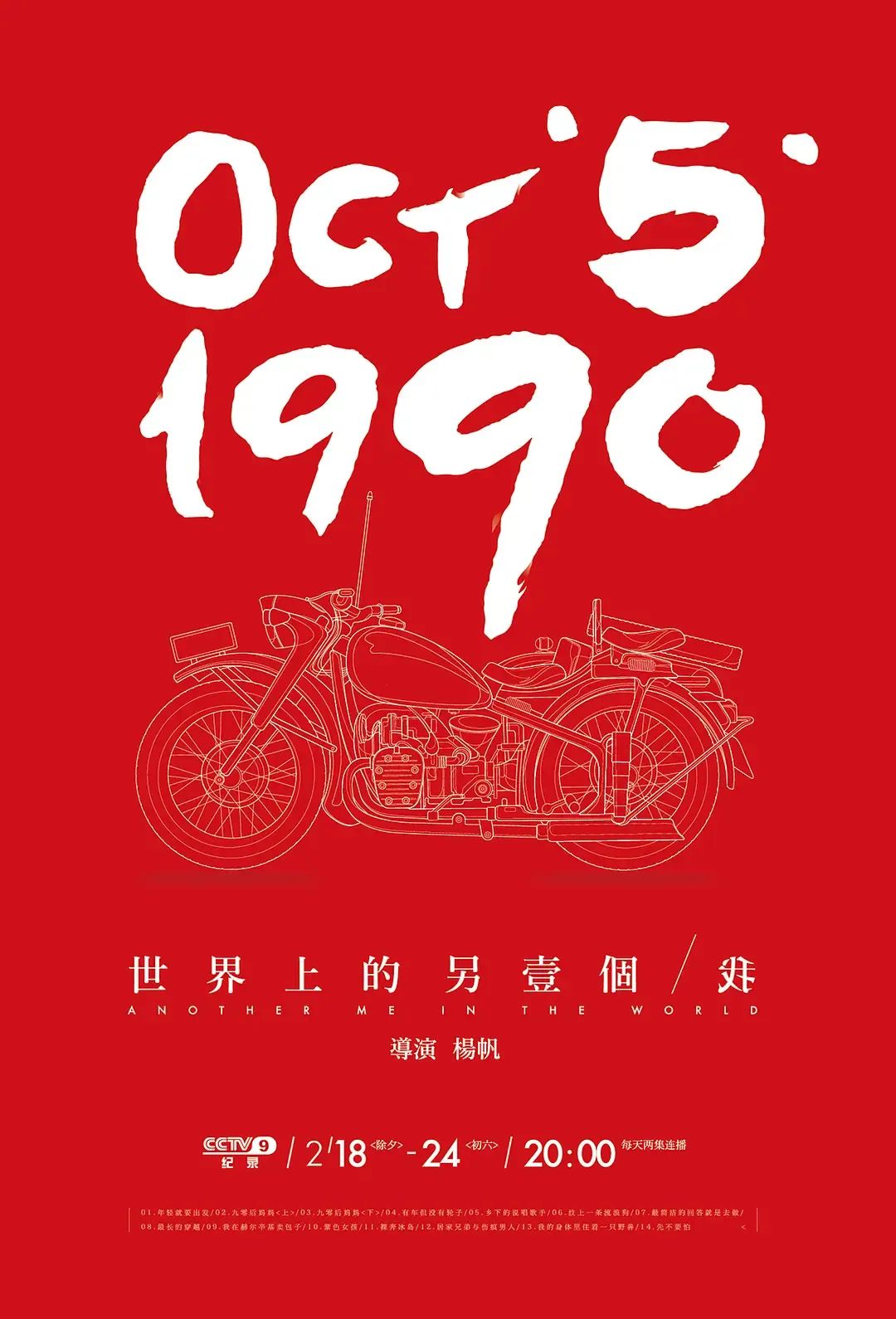

《世界上的另一个我》海报(图片来自互联网)

摘要

2012年,90后的导演杨帆骑上长江750挎斗摩托车开始一场环球之旅,并且在途径的国家中寻找和自己一样出生在1990年10月5日的年轻人。纪录片《世界上的另一个我》就是杨帆的摩托车旅行全记录。该纪录片聚焦于90后青年群体间的青春对话,在跨文化语境中寻求青春意义,传递价值关怀。本文从该片的叙事角度、叙事策略和节目形态出发,探寻本片在身份标识下的价值传递、特殊表现策略下拓展的影像时空,并在节目从纪录片转为真人秀的转变中探寻新时代的印记。

关键词:《世界上的另一个我》;青春;纪录片;真人秀;

1

绪论

英国纪录片《人生七年》聚焦于不同阶层背景的人群,对各个主人公的生命历程进行了历时性的记录,而《世界上的另一个我》则以叙事者的出生日期为切面,在跨文化的语境中展开共时性的叙述。2012年那个炽热的夏天,导演杨帆从北京出发,开启了一场关于热血、关于青春、关于梦想的摩托车环球旅行,在世界范围内寻求和记录与自己同年同月同日出生的年轻人。2015年,《世界上的另一个我》第一季在中央电视台纪录频道春节黄金档正式播出,随后《世界上的另一个我·欧洲季》和《世界上的另一个我·南美季》也相继播出。在纪录片中,国家、种族、民族、阶层等因素被淡化,有的只是奇遇、巧合和相逢,这里体现着青春该有且最真实的模样,进行着一场跨越千万里的青春对话。

说及导演杨帆,其人生经历常令人唏嘘不已。13岁时的他骑自行车穿越2200公里的川藏线,成功地从成都到达拉萨;14岁的他开始纪录片创作,16岁时的纪录片作品获得国际奖项;18岁时他游泳横渡琼州海峡,送给自己一份别样的成年礼物;19岁时出版了38万字的个人专著《在黑暗中奔跑》,并拍摄完成了姚明入主上海男篮的12集大型纪录片《赛季》;22岁的他做出了骑摩托车环球旅行的决定。从导演杨帆的经历中我们不难窥探出他对人生的热血和激情,也不难揣度他创作的纪录片的风格和所蕴含的价值意涵。

2

身份标识下的价值传递

作为一部采用主观叙事视角的纪录片,杨帆既是这部纪录片的制作者,也是叙事者。双重身份的嵌套叠加,使得纪录片的叙事逻辑形成一个明确的整体,进而形塑一个“我”的主场话语体系,使得叙事者掌控创作主权。身份的缝合拉近了叙事者和被讲述者的距离,也缩小着叙事者和观众之间的心理距离。导演杨帆以个人身份符号为引,将自己与代际群体、跨文化群体建立联系,进而探求和标记90后的代际品格,也建构着跨文化认同。

(一)群像标签:从个性到共性的代际品格

1990年10月5日这一日期贯穿整个纪录片,是全片至关重要的线索。而在本片中,生日符号不仅是杨帆自己这个个体的象征,也是90后代际品格的展示。导演有意识地从不同个体中寻求共属于代际特质的元素,塑造和打磨出独具个性的代际标签,来定义迥然各异的90后人群。这一特征从本片各个剧集的标题中可见一斑。比如,“年轻就要出发”“纹上一只流浪狗”“继续对这个世界上瘾”“最简单的回答就是去做”等,这些标题都在反映着90后群体所抱有的自由精神、个性思想和独特青年文化;而伤痕男人、末路恋人、命运斗士等人物标签,也饱含着独立、自由、新潮、个性的文化色彩。

此外,该片标记90后代际品格的另一重要内容便是责任、担当和坚强。这里有21岁就承担起家中重担,成为一名妈妈的蒙古女孩芭森扈;有13岁遭遇父母抛弃但依然乐观生活的马克斯;有与托瑞氏综合征抗争到底,坚持音乐创作的马丁……这是一群来自世界各地的青年,他们在不同的环境下成长和生活,但是他们总有一些美好的品质被镜头所发现、挖掘、凸显。该片像是青年一代建立文化品格和文化自信的风向标一般,将视线聚焦在这群来自世界各地的青年的成长历程和独特且珍贵的品格上,并以此投射代际品格,试图为新时代的世界青年群像给出自己的定义。

(二)群际互动:从共性到个性的价值传递

《世界上的另一个我》不仅标记和定义了生命时间维度上的90后群体,也建立了地理空间维度上的跨文化交流与认同,进行了一番群际的互动和青春的对话,在共同的生日符号和群体表征下,探寻彼此迥异的个人。被摄对象来自不同的国家,他们不同的知识水平、家庭背景、价值观念、性格特质、生活态度、心理品质在这部记录片中交相融汇,建构起了影像空间内的跨文化认同。在全球化视域下,该片关注各群体的生存状态,无论被拍摄者疾病缠身还是穷困潦倒,《世界上的另一个我》总能以关怀和有温度地向观众展现他们的故事,这些故事都被有尊严地讲述着,他们地区的文化都被有认同地呈现着。

在芬兰,杨帆滞留多天后仍无法找到和自己同年同月同日生的人,于是他就和另一个中国女孩一起,在赫尔辛基的“餐馆日”出摊买包子;在第一季的最后片段,杨帆也花费了大量篇幅追叙起了他先前的旅行中所见识到的中国痕迹。这些痕迹细致入微,甚至难以觉察,但可以反映出杨帆高度敏锐的文化捕捉能力和高度的文化自信。他将自身放置在国际民众的生活中,把中华文化放置在世界文化的语境中,让自己所代表的中国青年,在世界范围内留下美好的一抹色彩。

3

表现策略下拓展的影像时空

(一)视听手法延展心理空间

作为90后独立且个性的青年代表,杨帆的剪辑手法独具个人风格,运用了诸如隐喻蒙太奇、对比蒙太奇、心理蒙太奇等多样的视听手法,在完成叙事组接的同时,也延展了观众的心理空间,增强纪录片的表现力和感染力。如在第一季《紫色女孩》的开头,杨帆在芬兰寻找和自己同一天出生的人遇到困难,在尝试贴小广告、在“餐馆日”做宣传、朋友帮忙发邮件等无果后,当主人公汉娜主动联系杨帆时,此时旁白说道“汉娜的出现就像一场90分钟的拉锯战,最后时刻进的那个球,闪烁着神奇的光泽。”纪录片将一场足球拉锯战和杨帆略显漫长的寻人的过程交替剪接在一起,令人焦灼的拉锯战隐喻着寻找和自己同一天出生的人的过程的艰难和迷茫,而一个振奋人心的进球镜头,也让观众的心理空间得以延伸,能够直接体会到和编导者一样的惊喜和激动。

(二)冲突安排强化情节叙事

《世界上的另一个我》虽然作为纪录片而面世,但是它采用了两条主线叙事:第一条叙事线是杨帆的环球摩旅,第二条则是寻找和杨帆同一天出生的人。两条叙事线的安排使得该纪录片又包含着日记体、自传体的形态,故事化倾向明显。比如杨帆为喜爱说唱的谢尔盖制作他的第一支MV、在奥地利进行身无分文的搭车旅行、在丹麦上演一场模拟法庭,这种设计感十足的情节设置不仅丰富着纪录片的内容,也增强着纪录片的故事化叙事。而两个叙事线中冲突的加入,也不断丰富着纪录片的故事性。在环球摩旅的叙事线上,影片特意呈现出杨帆面临的诸多现实性冲突,阻碍着拍摄进程,比如签证到期、摩托车故障、镜头被偷、设备无法充电等问题;在寻人的叙事线上,也会出现找不到主人公、和被摄对象失联等突发状况。这些突发性冲突的加入增添了叙事动力,打造着该片的悬念和看点。

(三)回扣结构回应观众期待

德国著名美学家沃尔夫冈·伊瑟尔提出“召唤结构”这一概念,指出作品价值的实现是文本与读者交互作用的成果,文本的空白召唤着读者依据个体经验进行想象性的填补。在该片当中,所谓文本的空白在叙事和结构上主要体现在两个方面:一是接下来要出场的主人公;二是已经出现过的主人公的最新状况。观众永远处于对下一个拍摄对象的想象和猜测当中,同时也会想象马丁的病症是否好转、汉娜是否走出失恋、亚当是否走出过去并且走向未来?这种想象性的召唤促使叙事者完成完整的人物叙述,回应观众的想象。事实上,《世界上的另一个我》正采用了这种回扣式的结构,对已经拍摄的对象进行回访,展现他们的近状,来回应观众的期待。比如两年后,蒙古妈妈芭森扈彻底完成了从少女到妈妈的转变,并且正在孕育下一个生命,她的丈夫也开了一个修鞋铺来补贴家用;汉娜走出失恋的痛苦,并且找到了一个新的爱人;马克斯从新西伯利亚回到家乡,开启崭新的人生。这种回扣式的拍摄和记录不仅满足了观众的期待,填补了叙事的空白,而且使得这部纪录片不只是杨帆个人的旅行日志,而更像是90后青年的成长纪念册,记录着他们的成长和改变。

4

从纪录片到真人秀:无形亦有形的时代痕迹

在媒介融合的时代背景和传播生态环境中,在社会的消费化、文化的娱乐化、电视的平民化、节目的市场化、电视观看的体验化等综合因素共同推动下,那个为了追求纪录片“绝对真实”而放弃技术运用的时代已一去不复返,真人秀和纪录片的边界也日渐模糊(许盈盈,2015)。所谓真人秀,也即是在规定的情境和规则内,对人物竞争行为的真实记录和娱乐化加工的一种节目类型。纪录片和真人秀都以记录真实为基础,前者注重娱乐性,后者则注重真实性。2013年,《爸爸去哪儿》引爆了国内真人秀节目的发展,一时间诸多真人秀铺天盖地地涌现。面临着当今电视生态“真实娱乐化,娱乐真实化”的倾向,纪录片的娱乐化成为纪录片创新和融合的重要路径。

《世界上的另一个我》第一季于2015年以纪录片面世,随后推出的《世界上的另一个我·欧洲季》和《世界上的另一个我·南美季》增添了诸多真人秀色彩,《世界上的另一个我·欧洲季》更是被爱奇艺(独播)明确标注为真人秀。以《世界上的另一个我·欧洲季》为例,它作为第一季的延续,不仅介绍了新的人物,还花费大量篇幅回访了上一季中出现的主人公们。相比第一季,它增添了不少戏剧性、表演性和剧情性。如在《天使与法官的邂逅》一集中,和杨帆出生在同一天的雅各布穿着印有1990年10月5日的T恤衫接受采访;在杨帆向雅各布讲述自己的入狱经历时,该片运用了少许的非正常拍摄的真实画面,大多数镜头画面则是由杨帆重新表演入狱的各种情形来实现;在得知杨帆冤枉入狱的经历后,雅各布上演了一场为杨帆辩护的模拟法庭。可以看出,《世界上的另一个我·欧洲季》虽然还保持着传统纪录片的外壳,但内涵越来越倾向于表演性、戏剧性和真人秀。

《世界上的另一个我》纪录片截图(图片来自互联网)

早在2012年的一次纪录片国际论坛上,BBC的制片人就明确指出,BBC的很多纪录片节目的定位都是“纪实类的娱乐节目”,国际上也存在许多将纪录片和娱乐完美结合的优秀作品。而在中国,纪录片题材的娱乐性和真实性孰轻孰重,仍是学界和业界探讨的焦点问题。且不论娱乐性的掺入对纪录片的意义传达和价值呈现是好是坏,至少我们能从《世界上的另一个我》由纪录片倾向于真人秀的历程中,看到中国纪录片在新的受众群体和传播环境下多元化的创作思路,也不难窥探出在这一过程中所蕴含的时代张力,以及它所呈现出的电视节目形态的变革。

5

结语

劳拉·穆尔维认为,观众从影像中获得的观看快感,一方面来自于凝视荧幕中的客体,一方面来自将自我投射在荧幕中而获得的认同。在摩托车的轰鸣中,我们看到了属于90后群体的青春炽热和关于青春的对话,同时我们也凝视着现实中的自我,在投射和对照中获得一种心理上和精神上的镜像认同。就像杨帆在片中所说,《世界上的另一个我》是不同文化间的碰撞与交流,它将给我们不同的人生启迪,使我们积蓄别样的青春力量。

参考文献

[1](英)劳拉·穆尔维(2005).视觉快感与叙事电影(吴斌译),载克里斯蒂安·麦茨、吉尔·德勒兹等著,吴琼编《凝视的快感:电影文本的精神分析》,中国人民大学出版社2005年版,第5页。

[2]郭晓洋.(2021).纪录片创新策略与价值表达——以《世界上的另一个我》为例.中国报业(08):72-73.DOI:10.13854/j.cnki.cni.2021.08.036.

[3]徐明明&徐昕.(2017).从纪录片到真人秀——拟剧理论视角下《世界上的另一个我》第二季研究.电视研究(09):63-65.https://bitly.com

[4]司若&赵静超.(2019).融媒时代纪实性视听作品创新模式研究.现代传播(中国传媒大学学报)(03):116-121.https://bitly.com

[5]许盈盈.(2015).纪实真人秀,纪录片娱乐化的突围——以《盛女,为爱作战》为例[J].新闻大学(03):73-76.https://bitly.com

[6]李皓.(2018).旅行纪录片的创新表达——以《世界上的另一个我》为例[J].艺海(07):111-113.https://bitly.com

(本文为北京大学新闻与传播学院《专题片及纪录片创作》2023年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2023年优秀影视评论”)

新青年电影夜航船

本期编辑 | 邓博文

图片来源于网络

原标题:《纪录片批评 | 苗苗:《世界上的另一个我》:探寻青春的世界之旅》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司