- +1

他为何反对人们称自己为“中国原子弹之父”?走进这位“两弹一星”元勋的传奇人生

原创 钱汉东 档案春秋

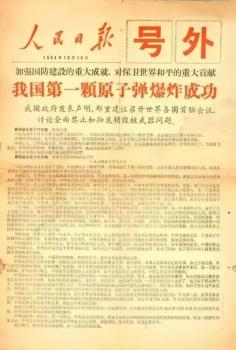

1964年10月16日, 我国西部上空升腾起了一朵蘑菇云,中国成功研制出原子弹的消息随着无线电波迅速传遍全世界。那一天,恰好是一位参与原子弹研制的核物理科学家51岁的生日,这声震惊世界的巨响,也成为了他人生中最难忘的生日礼物。他,就是杰出的核物理学家、中国原子能科学事业卓越的开拓者和奠基人、“两弹一星”功勋奖章获得者钱三强。

今年正逢钱三强诞辰110周年。在攀登科学高峰的道路上,他深深的足迹印刻着对科学的坚定信仰和对祖国的无限热爱,所留下的丰功伟绩和精神财富在中国科技工作者的心中竖起了一座巍峨的丰碑。让我们跟随本文作者的讲述,一起走进钱三强的传奇人生,致敬他为国尽瘁、奉献一生的卓著功勋。

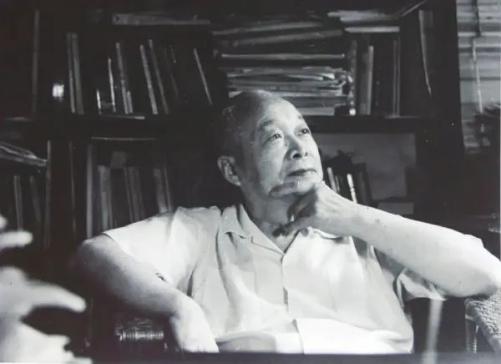

晚年钱三强

晚年钱三强改“秉穹”为“三强”

1913年10月16日,钱三强出生于浙江绍兴一个书香世家,父亲是国学大师钱玄同。钱三强本名钱秉穹,意为“秉性纯良,志存天穹”。

钱伟长(左)、钱三强(中)、钱学森(右)合影,他们被周总理称为中国科技界的“三钱”

钱伟长(左)、钱三强(中)、钱学森(右)合影,他们被周总理称为中国科技界的“三钱”少年时期,钱秉穹在教育家蔡元培创办的孔德中学读书。这是一所比较开明的现代学校,设置了体育、美术、音乐等课程,希望学生在各方面得到发展。

作为一个兴趣广泛的学生,钱秉穹13岁时就成为班上篮球队的主力队员,他在比赛中的顽强拼搏和团队意识,得到同学们的一致好评。一次,有一位体质比较瘦弱的同学给他写信,信中自称“大弱”,而戏称当时还叫“秉穹”的同学为“三强”。

这封孩子之间互喊绰号的调皮信,恰巧被钱玄同看见了,他认为“三强”这个名字很好,通俗易懂,并勉励儿子争取“德智体”全都强。钱秉穹最初并不接受父亲的意见,认为将外号当作自己的名字,有点像儿戏了。但最终还是被父亲劝服,从1926年起正式改名为钱三强。

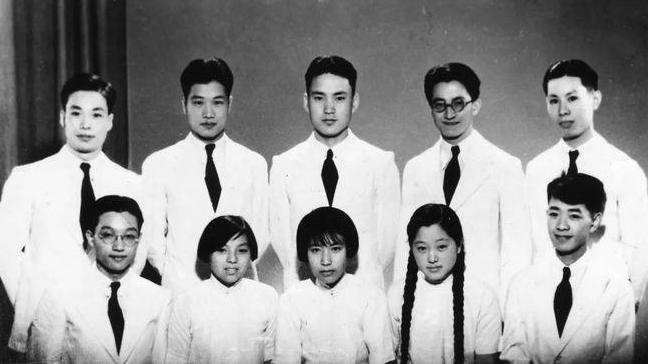

钱三强(左二)在孔德学校山猫篮球队合影

钱三强(左二)在孔德学校山猫篮球队合影钱三强17岁时考上了北大的预科生。当时上课回答问题都得用英文,而钱三强只学过法语,对英文一窍不通。父亲钱玄同问他,真的要去读北大的预科班吗?钱三强认为自己定下了目标,哪怕困难再大,也应努力克服!父亲听后大为感动,告诉钱三强:你是属牛的,牛是最能吃苦的动物,你一定要学着牛的精神!

1932年钱三强考入清华物理班,考入时班里有28人,待到写毕业论文时仅剩10人,后来成为他的夫人的何泽慧也名列其中。1936年从清华毕业后,钱三强听说可以公费留学,于是去参加留法考试,先后考了物理、数学、外语(法文、英文两种试卷)和语文四门课。等到最后考完语文,钱三强心里发凉了,一篇用白话作,一篇要用文言作。写文言文正是他的先天不足,他觉得赴法留学可能要成为泡影。好在考试委员会认为他的文言文写得不大好,物理数学成绩却比较好,经过平衡后还是选送了钱三强。

1936年清华物理系毕业照(后排左一为钱三强,前排右二为何泽慧)

1936年清华物理系毕业照(后排左一为钱三强,前排右二为何泽慧)父亲为他题词“从牛到爱”

考上赴法公费留学后,钱三强却陷入了两难之境:父亲患上了重病。他一方面想要出国留学,一方面又舍不得自己的父亲。父亲钱玄同发现了儿子的担忧,便劝说道:“你去国外学习科学,到时候对国家是有用的,你一定要像牛一样努力学,到时候回来报答国家。”

钱三强与家人合影(右二、右四为钱玄同夫妇,右一为钱三强)

钱三强与家人合影(右二、右四为钱玄同夫妇,右一为钱三强)钱玄同还为钱三强写了“从牛到爱”四个大字,一是勉励属牛的儿子拥有牛那样吃苦耐劳的精神,二是希望他在科学上不断进取,向牛顿、爱因斯坦等科学家学习。自从钱玄同写了四字寄语后,钱三强就把它当作自己的座右铭。他去国外时带着,回国后也带着,这幅作品陪伴他近六十年,在他逝世后被刻在了墓碑上。

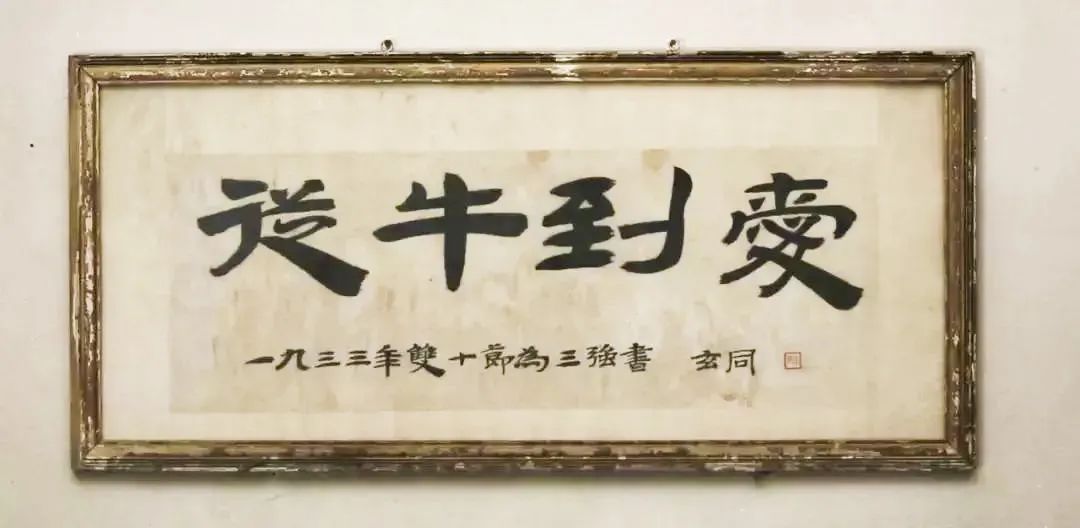

钱玄同为钱三强题写的“从牛到爱”

钱玄同为钱三强题写的“从牛到爱”1937年,钱三强考取巴黎大学居里实验室的研究生。钱三强在巴黎受到了当时世界顶级导师小居里夫人(即居里夫人的女儿伊雷娜·约里奥-居里)的指教,他高兴地写信告诉父亲。钱玄同复信道:“你在国外有了很好的指导老师,一定要好好学习,不要辜负父亲对你的期望。登到科学的高峰后,记得振兴中华!”

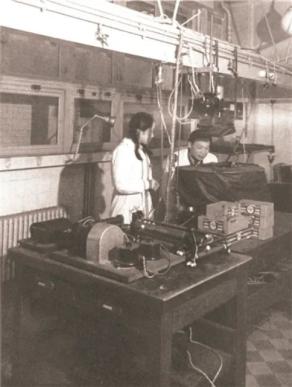

1946年,钱三强与何泽慧在居里实验室做铀核“三分裂”实验

1946年,钱三强与何泽慧在居里实验室做铀核“三分裂”实验在居里实验室学习和工作期间,除了研究物理外,他还主动帮忙承担化学方面的工作,所有的实验技术,钱三强都愿意学;所有的实验,钱三强都乐意做。“从牛到爱”,钱三强牢记父亲的嘱咐,为把在法国学到的技术带回国内运用,一直奋发努力着。

1940年,德军即将占领巴黎,在极其困苦的条件下,钱三强获得了法国理学博士学位。其论文发表在权威的法国物理学会的《物理学与镭学学报》上,当年还获得居里-卡内基研究奖学金,不仅解决了自己的生活问题,还享有独立研究的机会。他还有幸在实验室见证了核裂变这一划时代的发现。

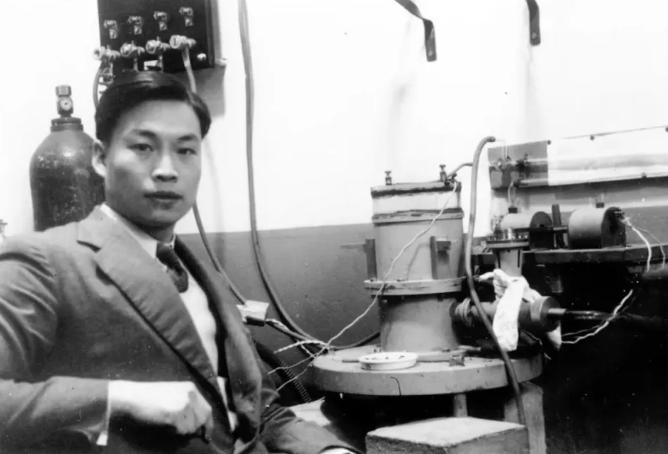

钱三强在法国法兰西学院用可变压力云雾室做实验

钱三强在法国法兰西学院用可变压力云雾室做实验1940年冬季,巴黎局势紧张,这期间,钱三强经历了两件重要的事情。

一天,实验室突然闯进几个德国人,指名道姓要他们交出一个在这里工作的犹太人。其实,那个犹太人在巴黎沦陷前已逃往英国,留有他的一个妹妹没来得及带走,在居里实验室做杂工。风声紧张,导师将杂工藏到居里实验室一个不易察觉的地方。此事钱三强知道,他与那位去英国的犹太同事熟悉,和这位同事的妹妹也有过接触。当闯进实验室的德国人气势汹汹地逼问钱三强“犹太人藏在哪里”时,钱三强从容地回答:“早已逃到英国去了,其他什么也不知道。”德国人实在找不出破绽,只好怏怏而归。

第二次,钱三强在放杂物的柜子发现约里奥-居里(即小居里夫人的丈夫)的入党材料和化名电器工程师的假护照。钱三强清楚地知道这些材料的危险性。略作思考后,他并不冒失惊扰约里奥,而是小心翼翼地把材料放回原处,并在杂物柜内做了一番巧妙伪装,使外人更不容易发现它。对此事,钱三强和约里奥心照不宣,守口如瓶。直到1952年在挪威首都奥斯陆世界和平理事会执行局特别会议,钱三强作为中国代表团成员出席会议期间,钱三强提起当年在实验室里见过约里奥秘密加入法共(他的党员身份已于1948年公开)的材料,约里奥说:“我知道这一点。你还帮我把材料藏得更难找了。”钱三强听后一愣。约里奥笑说:“在我取走材料时,发现这一切,我想准是你干的。”

从这两件事中,可见钱三强的过人智慧和诚朴品格。

钱三强(右)回国前与小居里夫妇合影

钱三强(右)回国前与小居里夫妇合影1946年4月8日,钱三强与何泽慧在中国驻法国大使馆办理了结婚手续,当晚举办了简朴而隆重的结婚晚宴。小居里夫妇出席并致辞祝贺。从此,钱、何这对志同道合的科技夫妇比翼双飞,他们发现了铀核的“三分裂”和“四分裂”,发表了一系列学术论文。约里奥在巴黎召开的世界科技大会上宣布:这二战以来“物理学上一项有意义的工作,它是由两位中国青年科学家和两位法国青年研究人员共同完成的”。此事引起物理界的关注,也奠定了钱三强与何泽慧作为核物理学家的崇高地位。

1948年钱三强和何泽慧带着刚半岁的女儿钱祖玄,在回国的轮船上

1948年钱三强和何泽慧带着刚半岁的女儿钱祖玄,在回国的轮船上“从牛到爱”,在国外学习期间,钱三强从未忘记父亲送他的期许。1948年,钱三强已成为在法国相关领域的研究导师,但他们还是毅然决然地放弃了高薪和安逸,带着自己的研究成果回到了积贫积弱的中国,立志为祖国的复兴事业而奋斗。

科学没有国界,科学家却是有祖国的

约里奥-居里于1951年10月会见放射化学家杨承宗时,对他说:“你回国后请转告毛泽东主席,你们要反对原子弹,就要有原子弹。原子弹也不是那么可怕的,原子弹的原理也不是美国人发明的。”杨回国后即把这些话告诉了钱三强。随后,钱将约里奥的话先后报告了丁瓒和胡乔木。钱三强曾说:“科学没有国界,科学家却是有祖国的。”在后来获得“两弹一星”功勋科学家荣誉的23人中,有15位是回国后由钱三强推荐到核武器研究所工作的。

1951年近代物理研究所全体人员合影(前排左起:胡文琦、肖振熹、邓稼先、彭桓武、赵忠尧、钱三强、何泽慧、肖健、王素铭)

1951年近代物理研究所全体人员合影(前排左起:胡文琦、肖振熹、邓稼先、彭桓武、赵忠尧、钱三强、何泽慧、肖健、王素铭)1954年秋天,地质部在广西发现了铀矿,这使中国研发原子弹成为可能,共和国的领袖们为之振奋。1955年1月在中南海丰泽园,毛主席与钱三强、李四光等亲切握手,认真听取钱三强等专家介绍。钱三强走到盖革计数器前,那里突然发出咯啦的声响。随后钱三强掏出放射源说,这是他的导师约里奥-居里为支持中国发展原子核科学送的。钱三强信心十足地向领袖们表达中国能够制造出原子弹的坚定意志和实际能力。

钱三强接手原子弹研究项目后,主持了一系列原子弹关键技术的攻关。特别是在苏联专家撤走后,他用敏锐的洞察力和战略眼光超前布局,在研究原子弹的同时,还安排了对氢弹的探索,两方面并行不悖。当时很多人认为等原子弹成功了,再着手氢弹研究也不迟。但钱三强却坚持宜早不宜迟,为氢弹的研制做好了理论上的准备。

1959年,钱三强在重水反应堆控制室指导工作

1959年,钱三强在重水反应堆控制室指导工作1958年8月18日,这一天成为我国原子弹事业伟大征程的历史爆破点。当34岁的邓稼先走进钱三强的办公室后,钱三强把工作意义和任务告诉了邓稼先。搞原子弹,这意味着从此必须隐姓埋名,不能发表学术论文,不能公开做报告,不能出国,不能和朋友随便交往……仅仅过了一会儿,邓稼先就坚定地接受了原子弹研制的艰巨任务。

1964年10月16日,中国原子弹终于爆炸成功,全世界为之震惊。邓稼先没有停下步伐,又先后组织了几十次核弹试验,仿佛一架永不疲劳的机器,一干就是28年,成为“两弹”的重要功臣。1987年11月17日,邓稼先的同窗好友杨振宁从纽约写信给钱三强,对他慧眼识人表示敬意。1990年杨振宁发表谈话道:“我也很佩服钱三强先生推荐的是邓稼先这个人去做原子弹的工作。因为那时候中国的人很多呀,他为什么推荐邓稼先呢?我想,他当初有这个眼光,指派了邓稼先做这件事情,现在看起来,当然是非常正确的,可以说做了一件很大的贡献。因为他必须对邓稼先的个性、能发挥作用的地方有深切的了解,才会推荐他。而这个推荐是非常对的,与后来整个中国的原子弹、氢弹工作的成功有很密切的关系。”

1964年10月16日《人民日报》号外

1964年10月16日《人民日报》号外在探索氢弹的过程中,钱三强经过深思熟虑,决计为氢弹先行一步“点将”。他首先选定的“带头人”是黄祖洽。他告诉黄祖洽:“为了早日掌握氢弹理论和技术,我们要组织一个研究组,先行一步,对氢弹的作用原理、可行的结构进行探索研究。”钱三强还知人善任,大胆起用于敏从事并参加领导我国氢弹原理探索研究工作。于敏没有辜负钱三强的希望,在艰苦的条件下,日以继夜地忘我工作,曾多次休克,与死神擦肩而过。事实清楚地证明,于敏在氢弹理论的开拓与奠定上做出了极其重要的贡献。后来,于敏还担任核武器理论研究所副所长等职务,挑起理论设计主要技术领头人和组织者的重任,主抓了二代核武器小型化和中子弹研制工作。

1995年于敏《自述》称:“钱三强先生这次谈话,改变了我的一生。‘中华民族不欺侮旁人,也决不受旁人欺侮,核武器是一种保障手段’,这种朴素的民族感情、爱国思想一直是我的精神动力。”氢弹试验成功,距离我国第一颗原子弹爆炸成功,仅仅两年零八个月,美国用了七年零三个月,苏联用了四年,英国是五年零两个月。

1964年第一颗原子弹试验后场区集体合影

1964年第一颗原子弹试验后场区集体合影毛泽东曾说过:“两年零八个月搞出氢弹,我们的发展速度超过了美国、苏联和英国,现在居世界第四位。我们搞原子弹、氢弹有很大成绩。”

曾任中国科学院党组书记、副院长的张劲夫对钱三强做出了公正评价:“在我和三强同志多年接触中,还感到他具有独特的个性:心热口直,刚正不阿。对人满腔热情,又具有爽朗的性格。因此,他和人谈话,在会议上发表意见,非常直率,内心有什么就说什么。他遇事独立思考,不赶表面潮流,坚持实事求是的科学态度,兢兢业业地工作。他的这些优点,充分反映他的品德是高尚的。他始终保持正直学者的本色,是一位学者型的领导干部。有时可能有点书生气,但较之官僚气要好得多,这使我从内心油然产生一种感情,觉得他既可亲又可敬。”

做胜利征途上的沙粒

1999年,钱三强被追授“两弹一星”功勋奖章,实至名归,当之无愧。今天我们可以这么说,没有钱三强,中国的原子弹不知道要推迟多少年。钱三强儿子钱思进告诉笔者——在父亲的心中,中国原子弹成功研制绝非是某一个人的功劳,也不是他自己的功劳,每个人都出了力,这是集体智慧的结晶。钱三强曾说:“我作为一个科技工作者,能把自己化作卵石、化作沙粒,铺在千军万马去夺取胜利的征途上,而感到高兴和欣慰!”

改革开放后,国内不少媒体采访钱三强,在报道他的成就和贡献时,多次有过把“中国原子弹之父”一类形容词用于他的情况。对此,钱三强本人一直持极力反对的态度,但凡有类似表述,他统统删去。他曾在不同场合对中外记者、身边工作人员等说过类似的话:“中国原子弹研制成功绝不是哪几个人的功劳,更不是我钱三强一个人的功劳,而是集体智慧的结晶。外国人往往看重个人的价值,喜欢用‘之父’‘之冠’这类称谓。我们中国人还是多讲点集体主义好,多讲点默默无闻好。”

钱三强向石油学院师生讲授原子能和平利用

钱三强向石油学院师生讲授原子能和平利用钱三强从不居功自傲,生活过得比普通人还要普通。这是中国科学院机关许多老同志回忆钱三强时的感慨。钱三强的住房,是上世纪50年代初建的三层专家楼,经年累月,十分破旧,而且屋内采光不好,暖气管老化,冬天供热不足,多数情况下,钱三强都要穿着棉衣看书写东西。去单位上下班,他都乘坐公共汽车往返于中关村和三里河,风雨无阻。冬天刮风下雪,就身穿长棉袄,腰间系条围巾,头上戴一顶遮耳朵的棉帽。在家里,钱三强和何泽慧过着普通人的生活,自己洗衣服,自己做饭,自己排队买菜;衣服破了自己补,补了再穿,舍不得扔掉,他们常说:“笑破不笑补嘛,穿补丁衣服不丢人。”

钱三强的简朴自律是出名的,他曾主动写报告请求停止享受每月100元的学部委员津贴;他还提出尽快建立学位制度,并积极推动这项工作开展;他在浙江大学担任校长期间,想方设法去提升浙大的社会声望;担任自然科学名词审定委员会主任期间,他完成了在学术工作上争议很大、较为艰巨的自然科学名词审定与统一工作……这一件件大事,都对中国科学事业的发展影响深远。

让钱三强感到惊喜的是:邓小平在1992年春天视察南方谈话中特别肯定了他。邓小平指出:“高科技领域,中国也要在世界占有一席之地。我是个外行,但我要感谢科技工作者为国家做出的贡献和争得的荣誉。大家要记住那个年代,钱学森、李四光、钱三强那一批老科学家,在那么困难的条件下,把‘两弹一星’和好多高科技搞起来。”

这是党和人民给予钱三强的最高荣誉。钱三强一遍又一遍地读着邓小平视察南方谈话,兴奋不已地说道:中国科技大有希望了。此时的钱三强依旧雄心勃勃,他想为中国科技事业再作贡献。

1992年6月28日午夜,钱三强因心力衰竭而不幸逝世,这对中国科技发展事业是巨大的损失。他用自己辉煌的一生,诠释了人生的追求与价值,献身于科学,报效了国家,也成就了自己,乃中华民族之脊梁也。

钱三强、何泽慧夫妇

钱三强、何泽慧夫妇杂志编辑:徐烜

校对:王礼荣

新媒体编辑:陈皓、龚紫珺

本刊稿件均为原创,未经授权,请勿转载。

原标题:《他为何反对人们称自己为“中国原子弹之父”?走进这位“两弹一星”元勋的传奇人生》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司