- +1

【“三抓三促”进行时】历史文化——从更夫到防火班,古代消防那些事儿

全国消防日

2023年11月9日是第32个全国消防日。每年的这一天,中国都会开展一系列的防火活动,以提高人们的消防安全意识。这个日期的选择并非偶然,而是基于国际标准化管理的要求和火灾的突发特点。

在我国的电话号码中,“119”作为火灾报警电话,与11月9日中这3个阿拉伯数字通形同序,易被人们接受;同时每年11月9日前后,正值风干物燥、火灾多发之际,为增加全民消防安全意识,使“119”更加深入人心,1992年,公安部在一些省市进行“119”消防活动的基础上,将每年的11月9日定为“全国消防日”。

古语有云:建业千日功,火烧当日穷。火灾是一种经常发生、破坏性巨大的灾害。从古至今,防火都是一个事关民生的重要课题。如今遇到起火,我们会第一时刻向消防队求救。而在我国古代,建筑大多是木质结构,却没有自来水管、高压水枪和消防车,一旦发生火情古人又是如何预防和应对的呢?今天是全国消防安全宣传教育日!让我们翻开历史,一起来看看古人有哪些防火智慧,其中又有哪些沿用至今。

相对成熟的防火理论

由于火灾的强大破坏性,中国自古以来就相当重视消防工作。为了对付火这个不可或缺又十分危险的生活伙伴,早在先秦商周时期,就已经出现了相当成熟的防火、消防理论。古人对《易经·既济》有这样的理解“水在火上,既济。君子以思患而豫防之。”对付火灾必须“防患于未然”,这被认为是中国最早的防火思想,也展现了古人对消防的重视。

东汉时期,防火理论进一步完善,荀悦在《申鉴·杂言》中说:“一日防,二日救,三日戒。先其未然谓之防,发而止之谓之救,行而责之谓之戒。防为上,救次之,戒为下。”进一步强调了防范胜于救灾,明确告诉人们对于火灾一定要警惕,必须将火灾扼杀在萌芽中,以防止更大的火患降临,造成不必要的损失。

古人防火的“奇思妙想”

小心火烛

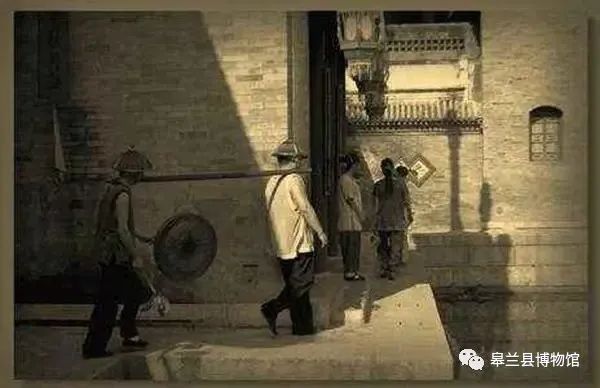

《周礼·天官》中记载,每年春秋两季,掌管宫内用火安全的宫正都要摇动木铎,提醒大家注意防火。在各种古装剧里,我们经常会看到有打更人边走边喊:“天干物燥,小心火烛。”这个场景也是有据可依。为了能够加强防火意识,古人还会在仓库等重点地方张贴“小心火烛”的标语,而且“火”字还会倒着写,就是为了警示人们火灾随时都有可能“到来”,务必要提高警惕。

“厌胜”防火

古代的中国人信奉神明,因此会在建筑物上放置“厌胜”之物,祈求神明保佑人们不受火灾的侵害。古代的宫殿中,总是能看到屋脊上两端的龙头装饰,其实这并非是真正的“龙”,是一种叫蚩尾(螭吻)的神兽。

“蚩尾,水之精,能辟火灾。”相传,螭吻喜欢吞火,古人正是看中了螭吻的“水之精”,这才“以水克火”,用以防治火灾。古人相信这种神兽可以辟火,因为它的尾巴可以激荡风雨,被装饰在屋脊两端,用来防止火灾。所以古代房顶屋脊上少不了蚩尾的身影,这种寓意于形的建筑设施,极具中国特色。

虽然这种方法看起来很迷信,可是它确实有防火的功能。螭吻处于宫殿最高处,自然有着避雷的效果,因而时常能够防止“雷火”的发生,防雷火之灾同时图个吉祥。

涂层防火术

现在很多建筑中都包含阻燃材料,然而实际上并不是什么现代发明,实际上在几千年前,我们的老祖宗就发明了利用不可燃物质做防火涂层来减少火灾伤害。早在春秋时期,为了应对军事进攻和火的侵袭,古人就总结出了古代版“防火涂层”,就是在可燃物之间做技术处理,涂上湿润的泥土,形成一个不可燃的保护层。

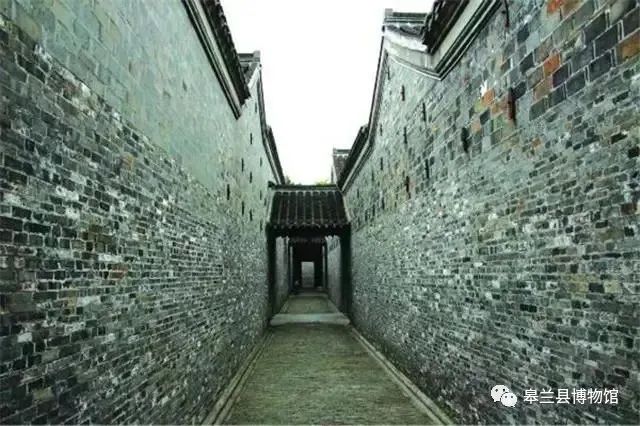

隔火设计

不止电脑有“防火墙”。在火灾防范中,阻断火源是行之有效的方法之一。对于已经燃烧的大火,我们的祖先也十分聪明的发明了用于隔绝大火蔓延的“山墙”。这种“山墙”也叫马头墙,是一种在建筑与建筑之间以砖石结构砌起的一面阶梯状高墙,它的高度有的超过建筑的侧面,能够完整的把整个建筑护住防止火势蔓延。山墙作为防火隔断的作用日益显著与重要,北宋的《营造法式》被称为古代消防标准的专著,其中对建筑的防火墙有专门的尺寸标准。

除此之外,我国古代还有一个十分重要的防火手段,那就是在众多古建筑群中建立安全的防火间距,建立消防通道。早在汉时的长安,国家就开始了消防规划。时至今天,用墙体隔火、建立安全的防火间距这些办法还依然在实际使用当中。

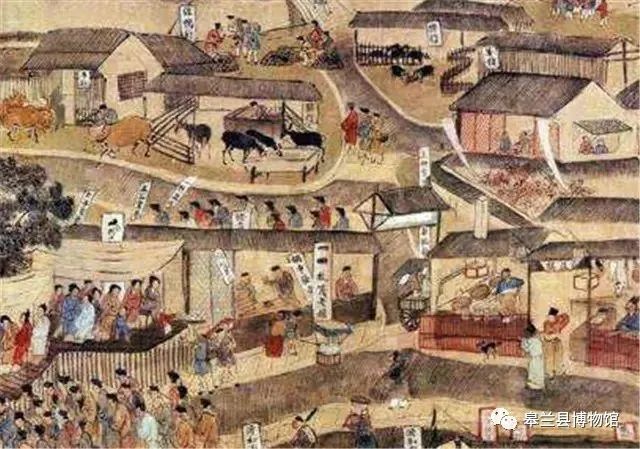

水缸灭火

俗话说:“水火不相容。”古代灭火基本以水为灭火剂,最朴实的消防措施自然是储水,这样火灾来临的时候才能第一时间灭火,从商代起宫廷里就开始设置水缸。明朝时,在宫廷里铸造金属大水缸,每口水缸高1米,重1500多千克,缸内可存水1000多升。另外,普通人家的庭院中也会放置一些装满水的大缸。

据《大清会典》记载,宫中水缸由皇帝颁布命令,缸内要常年保持有水,夏季要保持缸内水质干净,冬季还要点火给水缸加温防止缸内水结冰,这些大缸有个好听的名字叫做“吉祥缸”。

种“戒火草”

梁代宗懔《荆楚岁时记》记载:每到春分时节,江南“民并中戒火草于屋上”,只要种上了“戒火草”,就不必担心火灾的发生。

“戒火草”是什么呢?清代人吴其浚曾经在自己的著作《植物名实图考》中记载了两种“戒火草”,一种是俗称“八宝草”、“佛指甲”、“火焰草”的“景天”,也就是我们俗称的“活血三七”,另一种则是仙人掌。《泉州府志》也记载:“戒火,一名仙人掌,人家以罐植之屋上,云可御火灾。”

古人为何会认为这两种植物能防火呢?估计就是两种植物都是清热去火的良药,古人讲究“以意补形,以意克形”,这才将其引申至预防火灾的功能。戒火草即景天,别名戒火、慎火、辟火,有克制火灾之意。古人相信在房屋种植“戒火草”,就可以免遭火灾之扰。

城市消防体系逐渐形成

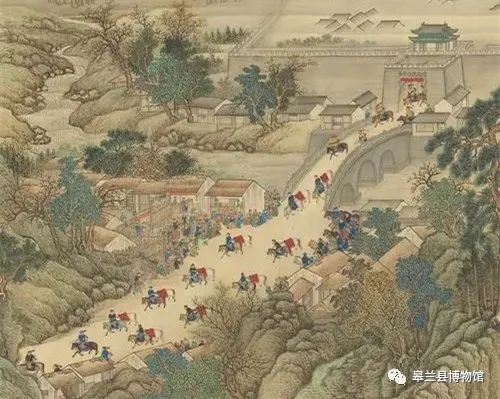

望火楼

在没有网络、电话,甚至连电都没有的古代,通讯基本靠吼。一旦有火灾发生,只能靠人奔走相告,所以等到救援人员到达时,往往已经很迟了,因此古人发明了一种防火瞭望台。

望火楼是宋代城市建设中一个很有意义的创造,它不仅是一个发现火警的设施,在更大意义上是一个有效扑救火灾的设施。望火楼下驻有大批随时可以出动的官兵,这些士兵的职责是在全城各点巡视,排除火患,夜间督促老百姓禁火熄灯。这支队伍是专门用来扑救火灾的,是我国最早建立的专职消防队。同时,望火楼还备有多种救火器具,士兵站在楼的平顶上可以瞭望全城火警。不仅改变了救火器具仅限于平时生产和生活用具的历史,而且做到了随需随用。

由此可见,古人的防火措施算是进入了制度化的时代。

从古代的防火措施中,我们不但可以窥见现代消防技术的雏形,而且惊叹于古代劳动人民的无穷智慧。古人在有限的条件里,尽量创造安全的生活环境。如今,我们面临比古代更复杂的风险,加强消防意识,杜绝火灾隐患,需要大家共同努力。

原标题:《【“三抓三促”进行时】历史文化——从更夫到防火班,古代消防那些事儿》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司