- +1

丘成桐:数学人生

原创 人文清华 人文清华讲坛

2023年度邵逸夫奖颁奖典礼于11月12日在香港会展中心举行。数学大师、清华大学讲席教授丘成桐与美国芝加哥大学教授弗拉基米尔·德林费尔德(Vladimir Drinfeld)共同获得2023年度邵逸夫奖数学科学奖,该奖旨在表彰他们对数学物理、算术几何、微分几何和凯勒几何的贡献。

让我们一起跟随清华大学新闻与传播学院教授、人文清华制片人张小琴老师的采访走近丘成桐先生,深入了解他与数学的不解之缘,揭秘他人生的奋斗轨迹,感悟他对科学之路的深切热爱与执着坚守。

以下为访谈全文稿,约2.7万字。(全文读完约35分钟)

丘成桐,美国国家科学院院士、美国艺术与科学院院士、中国科学院外籍院士、俄罗斯科学院外籍院士、台湾“中研院”院士。现任清华大学讲席教授、丘成桐数学科学中心主任、求真书院院长,北京雁栖湖应用数学研究院院长。他先后获得菲尔兹奖、麦克阿瑟奖、克劳福德奖、沃尔夫数学奖、马塞尔·格罗斯曼奖,成为唯一包揽这五项世界顶级科学大奖的数学家。他积极关心中国数学的教育和研究,为推动中国数学事业作出了巨大贡献。

5岁数学考试不及格

张小琴:丘先生,您对数学有兴趣,是从多大产生的?我看您自传里说,小时候5岁数学考试还不及格。

丘成桐:小时候,我跟随父亲念书,看他从右向左写字,繁体字和古文的书写顺序都是从右到左。我参加的小学入学考试,要求写下从1-50的数字,我以为数字的写法也应该是从右到左,结果12就写成了21。

张小琴:很难想象一个大数学家5岁时第一次考数学居然不及格。

丘成桐:那没有什么问题,这都是小事情。

张小琴:您父亲是哲学教授,但是您家里的兄弟姐妹没有学哲学的。

丘成桐:没有,不过我们受他影响很大。父亲是个博学的人,年轻时最初学经济学,后来又学了政治学,对文学、历史也都很有修养。在香港时,他主要花功夫研究哲学。他常常在家里教学生,每个礼拜总有几天跟学生讲哲学的常识,那时我们虽然小,但是旁听了不少他讲的内容。

张小琴:他也专门给您和家里的孩子们讲古诗词和历史吗?

丘成桐:对。我们每个礼拜大概要花几天功夫背诵诗词和古文。对于小孩子来说,虽然有点辛苦,但是念了以后慢慢觉得很有意义。

张小琴:您经常写一些律诗。

丘成桐:偶尔写写。我14岁时,父亲去世了,以后就靠自己。大概10岁开始,父亲要求我看冯友兰的书,当时读不懂,但还是硬着头皮读,也看一些西方的文学、哲学书。我父亲希望我们早点成才,所以很早就要求我们看这些比较难懂的书。虽然不懂,慢慢也开始有点感觉。我想学习不一定要全部看懂,浸润其中,慢慢就会对它有兴趣。

丘家全家福,1955年摄于香港沙田。前排左起:成桐、成煜、母亲梁若琳(抱着成珂)、父亲丘镇英(抱着成栋)、成琪、成瑶。后排左起:成珊、成瑚。

初识数学之美

张小琴:您对数学的兴趣多大时产生的?

丘成桐:初中二年级,我才真正了解什么叫数学,开始对欧几里德的几何有兴趣。兴趣是慢慢培养的,听课时觉得很精彩,很小的数学公理推导出很漂亮的定理,图形也很漂亮,我就觉得很神奇、很有意义。

这和老师讲得好,有密切的关系。我的中学老师都很好,他们能够由浅入深,慢慢将学生的兴趣提升起来。

张小琴:您父亲比较偏文科,但是您的兴趣突然在数学上被激发出来了。

丘成桐:其实我真正对数学有兴趣也还是从我父亲开始的。那时我父亲在写《西洋哲学史》,从古希腊的哲学家开始讲西方哲学的起源,古希腊有好几位重要的哲学家都是数学家,所以他讲这些时便会提到这些哲学家的数学成就。

张小琴:哲学和数学其实是同源的。

丘成桐:古希腊大部分的哲学家都是数学家,我听得津津有味。虽然有些细致的地方搞不清楚,但是从大方向来看,我知道这种比较抽象的想法还是有意义的,从那个时候就开始觉得数学是重要的学科。但是到了初中,真正接触到数学后,发觉得它的美,对它越来越感兴趣。

张小琴:哲学和数学同源,是基于什么?

丘成桐:哲学和数学都是从逻辑思考开始。公元前五百多年时,古希腊哲学家开始觉得万物里面都有个道理存在,通过逻辑思考能够将它推导出来。所以,古希腊哲学家很早就开始研究什么是逻辑,一直到柏拉图、亚里士多德都在研究这个。

张小琴:但是毕竟是不一样的学科,在数学和哲学中,对您来说是数学更能触动您吗?

丘成桐:也不是相差太远,现在有数理逻辑这个学科,数理逻辑也是哲学的重要部分。但是我喜欢比较具体的学问,数学比较具体,数学表面上是很抽象的学科,但是事实上世界上一切事物都可以通过数学来表达和了解,所以我对数学兴趣大一点。

张小琴:您初中二年级时,在几何学当中感受到那种数学之美,现在有许多年轻人,他们可能也有被各种各样的学科和各种各样的知识扣动心弦的时刻,您可以告诉现在的年轻人,在一种什么样的状态下,能知道或者确信自己所爱的东西就是这个吗?

丘成桐:最初的兴趣还是很重要的。具体而言,用逻辑的方法可以推导出一批很重要的定理,这些定理永恒不变,这是引起我兴趣的一个重要原因。但是有些学生不见得对抽象的内容有兴趣,有的对实验有兴趣,他觉得通过动手实验制造很有趣的现象出来很有意思,那同样也是很重要的事情。

张小琴:您对数学的这个兴趣从初二就稳定下来了吗,还是中间也曾有一些犹疑?

丘成桐:我相信的事情从来不会犹疑。

我中学毕业时曾考虑过要不要念历史,因为我对历史也有很大兴趣,但是最后还是觉得数学更有意义一些。

历史总是讲从前发生过的事,但也有不少记载是错误的,我不大喜欢有错的东西。数学不可能有错,所以我喜欢数学和这个有密切关系。

没有人认为数学有可能出错,除非逻辑推导和证明的过程出了错,那是另外一回事。

父亲离世,

懵懂少年骤然长大

张小琴:您14岁时父亲离世,对您和整个家庭产生了非常大的影响。

丘成桐:对。我父亲在时,全家人以他为主,所有的想法、生活上的要求,都由他来主导,他去世以后我们首先发觉,要自己解决吃饭、读书的问题,困难重重。还有思想上也要自己做主了。

张小琴:父亲一直是您精神上的榜样。

丘成桐:对。但是我父亲去世以后,我只能自己做决定。在几个礼拜内,思想就变得比较成熟了。

张小琴:当时您家里兄弟姐妹特别多,是8个孩子,父亲去世了之后家庭主要的经济支柱没有了,整个家庭怎么能够坚持让孩子们继续读书,保持原来父亲所设定的生活道路呢?

丘成桐:我父亲去世时我有个姐姐已经去世了。当时,三姐中学刚好毕业,她出来教小学。我母亲也开始想办法来维持生活。那年,我是初三升学,也开始出来做家教,教小孩子,挣点钱贴补家用。

张小琴:14岁就能教别人学数学?

丘成桐:我第一次教的是初三学生,还可以。

张小琴:当时母亲有没有想过如果比较困难,孩子们辍学或者先打工赚钱?

丘成桐:我父亲刚去世时,舅舅建议我们不要上学了,养鸭子谋生,我母亲坚决反对。她很坚强,想办法让我们能够继续读书,这很重要。

张小琴:虽然父亲在您14岁就去世了,但是看您的著作里反复提到父亲对您的影响,他在您14岁之前已经在您的价值观上有一个牢固的印记了?

丘成桐:我认为,一个人在10、11岁就开始成长,到了13、14岁差不多就知道以后的发展趋势了。

张小琴:那么早吗?

丘成桐:差不多。我最近在教数学历史,许多伟大的数学家基本上13、14岁就能看出他以后的发展。

张小琴:这个时候得到什么是最重要的?

丘成桐:最重要的是,知道你要走的方向是什么样的,志向以及想学什么,都要在这个时候形成一定的观念,有了这个观念以后,兴趣加上用功就能够成长。同时,很重要的是要遇到好老师,伟大的学者都是由伟大的学者培养出来的,几乎没有例外。

破格进入伯克利,

如鱼得水

张小琴:您上大学时为什么没有到海外去读书,而是选择进入香港中文大学崇基书院数学系?

丘成桐:我有许多中学朋友选择到海外念书,他们家里富裕。我也想出去,但是没有经济能力,就留在了香港,考进香港中文大学崇基书院数学系。

张小琴:在大学时,有一个从加州大学伯克利分校来的老师斯蒂芬·萨拉夫(Stephen Salaff),对您起到了特别大的作用。

丘成桐:首先,他上课的方法跟中国老师不大一样,他喜欢让我们问问题。他的专长是微分方程,但有时候也会出错,我帮他忙,他对我印象很好,常叫我到他家里和他交流,帮他修改讲义。

他觉得我在香港再待下去也学不到什么,所以建议我早一点毕业,到伯克利去念书。

张小琴:您在崇基读了三年,就申请到伯克利读研究生了?

丘成桐:这个过程很困难,因为还没有本科毕业。萨拉夫有个朋友叫唐纳德·萨拉森(Donald Sarason),在伯克利刚拿到长聘教授职位,萨拉森先生说服数学系早点招收我。但是当时,香港中文大学的校长不同意我提前毕业,萨拉夫跑去和校长争吵了好几次。因为没有毕业,伯克利为了录取我花了许多功夫。在伯克利数学系有一位重要的教授——陈省身,陈先生当时看过我的申请表。另外一位日裔教授小林昭七(Shoshichi Kobayashi),后来我们变得很熟。那时,他是招生委员会主任,他决定要录取我。他去世了以后他的学生落合卓四郎(Takushiro Ochiai)教授告诉我,他为当年提前招收我这件事感到自豪,觉得这是他一生中很重要的决定。当时也很冒险,一方面伯克利从来没有收过香港来的学生,另一方面我本科还没毕业。

张小琴:您怎么打动了他们,让他们决定突破常规?

丘成桐:我当时在香港中文大学的数学成绩是最好的,同时萨拉夫老师写了很好的推荐信。

张小琴:您17岁到崇基书院数学系读大学,20岁到加州大学伯克利分校读研究生,这应该是很快的成长速度。到伯克利之后有上一个台阶的感觉吗?

丘成桐:从前香港中文大学虽然有图书馆,但是数学专业相关的书籍不多。数学老师里也看不到谁有好的学问,因此眼界总是肤浅。到了伯克利以后,我见到了很多数学大师,才发觉当时在香港学的东西根本不够。第一年,我花了许多功夫念书,从早上八点一直上到下午五点,所有和数学有关的课都想去听。

张小琴:在您的自传里写到,在图书馆里看到欧拉(Leonhard Euler)的著作对您触动特别深,那是什么样的情形?

丘成桐:当时我除了上课,就是在图书馆看书,我恐怕是待在图书馆最久的学生。我看到馆藏欧拉著作的书架很高,全部是他一个人写的书,吓了一跳。欧拉一辈子写了一千篇重要的论文,同时他的著作有七十多本,一个数学家有生之年能够做这么多重要的工作,很值得人敬仰。

我向往做欧拉这样的数学家,虽然做不到,但是还是很钦佩他的能力,同时他的开创性想法对我影响很大。所以,我花了许多功夫看,但是也看不懂,因为是用拉丁文写的,只能高山仰止。

张小琴:有资料提到,您刚到伯克利时,伍鸿熙教授跟您交流了一次以后就认为您将来会改变微分几何的未来,那时候您不过是20岁出头的年轻人,他怎么得出这样的结论?

丘成桐:伍鸿熙先生大概长我10岁,也是香港人,所以我们谈得来。他做的学问我也很熟悉,他有些希望解决的问题我可以解决。我那时候很年轻,21岁的样子,所以他很惊讶。我1969年9月1日到伯克利,到了那一年年底时,就写了一篇论文,论文写得不错,他对此印象深刻。

张小琴:论文的内容是什么?

丘成桐:到伯克利读书之前,我对几何学兴趣不是很大,但是到了伯克利以后我开始上这方面的课,慢慢有所了解。我在图书馆有一次看到一篇文章,是一个很著名的大数学家写的,我看懂了,又根据我的理解写了一篇论文,谈几何中一个群论跟几何图形的关系,我解决了里面的问题,还是蛮有意思的一篇文章,这篇文章直到今天还是有人提及。

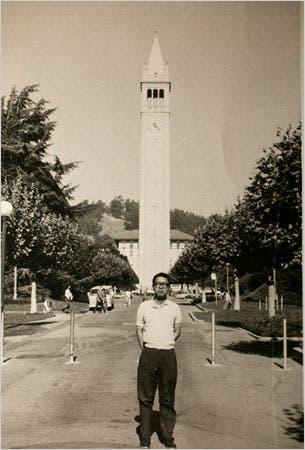

丘成桐先生在伯克利

张小琴:从这个时候开始,您对微分几何领域产生了比较稳固的兴趣?

丘成桐:对。当时做几何的人对群论不太熟悉,因为群论是代数,一般做几何的人不大懂。但是我花了一点功夫学了群论。

张小琴:您到伯克利之后选择了陈省身先生做了您的导师?

丘成桐:我刚去伯克利时,他去纽约休假一年。1970年大概5月左右他回来了。我和他讨论,告诉他我对几何现在有兴趣,希望请他做我的导师。我那时候还写了两篇文章,我刚来第一年能够写两篇文章,他也很高兴。

张小琴:您对数学的兴趣集中到几何上面是怎样的过程?

丘成桐:我在1969年开始写第一篇文章,到了1970年我参加了许多讨论班,讨论许多几何问题,对几何的兴趣越来越大。当然在其他领域我也参加了讨论,如数论、分析方面的讨论。

张小琴:莫里(Charles Morrey)教授给您一个人上课,是这个时候吗?

丘成桐:莫里先生教授微分方程。他上课很有意思,每次给一堆问题让我们回家做,第二次上课时叫我们在黑板上当众写下答案,许多学生怕出丑,同时有些学生可能也解决不了。一般我都能做好答案,常常是我在上面讲,所以他对我印象很好。

1970年,美国轰炸越南的事情引起了全美学生的反战运动,那年春天,基本上所有的院系都罢课。但是莫里先生是一个很老牌的美国绅士,他觉得他有义务要上课,所以他继续上课。他的课刚开始有许多学生听,但是慢慢只剩下我一个了。他一对一地给我上,后来干脆让我到他办公室上。有时候,他看我念得不错,就带我去图书馆一同找参考书,因此跟他一对一学了不少东西。

莫里在微分方程方面是最伟大的专家,但是我当时也不知道,反正他上课我就去听。他写了一本很重要的书,因为不容易懂,许多人怕读他的书。我是学生,就花了功夫去学。因此许多重要的技巧是从他书上学来的。

张小琴:我们可以想象一个非常神奇的景象,外面许多学生都在示威游行,但是一生一师两个人非常安静地做他们的学问。

丘成桐:也很难讲安静,示威吵得很厉害。当时示威学生组成一个团体,丢石头,警察就放催泪弹,坐在教室里,催泪弹的味道都能闻到。

张小琴:这个对您没有太大的影响?

丘成桐:也不见得没有太大的影响。开始时还不大在乎,但是过了一阵子,中国留学生开始搞钓鱼岛保卫运动。1970年秋天搞得越来越大,基本上每个学生都示威,我也参加了,但当时我心里主要还是想做学问。

张小琴:您的研究生时代也是一个波澜壮阔的时代。

丘成桐:可以这么讲。

张小琴:但是也没有耽误您做学问。

丘成桐:我始终花了许多功夫做学问。

百折不挠,

证明卡拉比猜想

张小琴:这个阶段莫里教授和陈省身教授对您的影响是比较大的,分别是什么?

丘成桐:一整年,我学习莫里教授的学问,他教了我不少,但是第二年我跟他做的不多,主要是跟陈先生。陈先生认为我应该做重要的问题,他说现在数学上最重要的问题是黎曼猜想,建议我去做黎曼猜想。我听了也没有讲什么,但是我对黎曼猜想没有兴趣。到现在50年过去了,还是没有碰过黎曼猜想。

张小琴:为什么这个问题不能吸引您?

丘成桐:我喜欢几何,黎曼猜想当时主要是数论上的问题。我想解决卡拉比猜想,我觉得卡拉比猜想对我而言更有意义。

张小琴:您第一次接触卡拉比猜想是在伯克利读研究生时?

丘成桐:我在伯克利第一年上了许多课,其中一门课是广义相对论。假如时空是真空的,整个时空的几何结构是什么样的,这是一个重要的问题。我当时想怎么找这种真空,每次找到的时空都有奇异点,我就琢磨有没有办法找一个更好的空间出来。一次在图书馆看文章时,正巧看到卡拉比猜想,给我提供了解决这个问题的路径。我很兴奋,因为我连一个例子都找不到,居然存在一条途径可以找到它。我想无论如何要解决它我才舒服,不是因为问题有名气,而是它的重要性,所以我花了许多功夫来证明它。

张小琴:“假如我们的宇宙全无任何物质它还会有引力吗?”这是卡拉比猜想想解决的问题吗?

丘成桐:这是其中一个主要的结论,卡拉比猜想实际更广泛。

张小琴:这个问题有什么意义呢?既然有物质,为什么要问它没有物质时是不是要有引力?

丘成桐:没有物质时更显出引力的重要性。目前发现的,宇宙有四个力,分别是电磁力、强核力、引力、弱核力。四个力里面如果三个力都没有了,只剩下引力,那么引力对我们看到的时空有什么影响?这样才能了解引力场。四个力里面,迄今为止,我们最不了解的是引力。

张小琴:如果没有物质,引力是从哪儿来的呢?

丘成桐:这四个力怎么来的,是一个很重要的问题,可能需要量子力学来解释,这是另外一个问题了。假如四个力都有时,我们要知道引力与空间的关系。

张小琴:卡拉比猜想和这个问题的关系是什么?

丘成桐:按照卡拉比猜想,没有其他物质,但是具有好的引力场的封闭空间是很多的。这种空间其实很重要,因为引力产生了空间以后,这个空间有几何结构,比如是一个圆球或者是圆环,这种几何本身就可以产生物质。这和当年爱因斯坦的想法有很密切的关系,即引力可以引导出其他物质。弦理论就是按照这样的想法做的,即通过卡拉比-丘空间的几何研究出宇宙空间物质的结构是怎样的。

张小琴:这个听上去蛮玄妙,本来没有物质,但是有引力就可以产生物质。

丘成桐:引力引起时空的变化,时空的变化可以产生物质,基本是这个想法。

张小琴:卡拉比猜想一开始只是卡拉比提出来的假想,是由于您的努力才得到了证明。

丘成桐:他本人想证明,想了很久没有做到,当时有许多大数学家都在思考这个问题,但是没有办法解决。不但如此,甚至没有人相信它是对的,大家认为这个猜想太美妙了,不太可能对。

张小琴:您也多次讲到这个猜想“美到难以置信”,为什么用这样的语言来形容呢?

丘成桐:不论是数学的命题还是物理的命题,假如用很简单的几句话就能描述概括出许多不同现象,确实难以置信,但是毕竟还是有发生的,例如爱因斯坦方程就能概括许多重要的现象,凡是与引力有关的都与爱因斯坦方程有关,这是很美妙又很了不起的事。历史上这种事情有,但是不多,所以一开始我也认为卡拉比猜想不可能证明是对的。

张小琴:您一开始也是不相信,想证明它是错的?

丘成桐:当时我才21岁,我的许多朋友都认为不对,大家互相讨论,互相鼓励,琢磨怎么找反例,来证明它是错的。

丘成桐先生(前排右一)与其他学者在一起

张小琴:您一度也认为自己找到了反例,是吗?

丘成桐:对,过了三年我以为我找到反例了。所有学问都要经过努力钻研,有一段痛苦的经验才能达到真理。假如我不是以为自己找到,又发觉反例是错的,我大概还是继续找反例。就是因为错了我觉得很丢脸,花了几周的功夫企图弥补自己的错误。

张小琴:您自己认为找到反例时和卡拉比联系过吗?

丘成桐:我当时出席在斯坦福大学举办的全世界最大的几何会议,陈先生主持会议,在大会上宣讲了我的发现,我解释了为什么有反例,许多著名的大师,包括卡拉比本人都在,当时他们都认为我是对的。过了几个月,卡拉比写了一封信给我,问了我一些问题,我想了一下有些东西不是很清楚,一看就知道出问题了。其实,我自己始终不是很肯定证明是没有问题的。我在重要的会议上宣布了这样一件重要的事,结果发觉有错,十分尴尬。

张小琴:是证明过程中有问题吗?

丘成桐:有些地方疏忽了,以为没有问题了,结果再次证明,发现还是有问题。

接下来,我花了两周时间,基本上睡不着觉,想办法弥补,那时候我才24岁。找了几十个反例,一开始都认为是对的,但到了最后写下来时发觉在微妙的地方有错。两周后,我的结论是这个反例大概找不到。我想可能是我的方向走错了。

假如不经过这段时间的痛苦,我不见得重新走回去。我的许多重要发现都是这样的,走着走着发觉不行,就转而走其他方向。

张小琴:这个弯好转吗?

丘成桐:不容易转,因为这两周我基本上不睡,很困难。

张小琴:这个不好转弯,除了数学运算的原因之外,是不是也有一种情感上的?

丘成桐:会有一点,自己宣布了找到反例,总是希望能够解决。

张小琴:两个星期之后您觉得要反方向证明它是对的?

丘成桐:如果所有的反例都不存在,那唯一的可能就是卡拉比猜想是正确的。这点很重要,我许多年轻的朋友还在努力找反例,但是我已经在相反的方向开始了。

许多人不愿意走相反的方向,因为相反的方向更困难。

张小琴:找反例,只要找到一个反例就成立了,但是要想证明是对的就得排除所有的反例。

丘成桐:对。证明它需要许多微分方程的观念和工具,这和我当年跟莫里学习有很大关系。当时我在斯坦福教书,有个学生孙理察(Richard Schoen),他后来成为很重要的数学家,获得沃尔夫数学奖,我们常常在一起,从他那里我学了不少微分方程重要的工具。我在斯坦福的另一个年轻朋友莱恩·西蒙(Leon Simon),以及我的中学同学郑绍远教授,他们也都对这方面的研究有很大兴趣,我常和他们讨论。我一开始就建立起一个系统来研究怎么证明它,一步一步证明,到最后完成,基本花了三年功夫。这种工作,不像一般讲的,灵感一来就解决了,要下很大功夫。

张小琴:到哪一步时您觉得这个事情成立了?

丘成桐:证明要到最后一步才能成立,最后一步不行就失败了。但数学也没有哪一步更重要,没有走到最后一步,一切都不成立。

张小琴:这次您发表结论时是不是比较谨慎一些?

丘成桐:当然要谨慎,我用了三种不同的方法写下来。那时我刚结婚,写下来以后,我带上文稿去找卡拉比先生,跟他解释我的证明,到麻省理工学院找几位著名的几何学家交流,到哈佛大学找几个朋友交流,又到纽约去找另外一位做偏微分方程最著名的大师尼伦伯格(Louis Nirenberg) 交流。我记得最后一次验证是在1976年圣诞节。这几位学者都是犹太人,不过圣诞节,卡拉比从费城来到纽约,尼伦伯格在纽约大学。我们在办公室从早讲到晚,那天下雪,圣诞节附近所有餐馆都关了门,我们走路到中国城吃饭。当时蛮有意思,最后他们都觉得没有错了我才放心,因为他们都是大师。

张小琴:这之后您就决定要发表了吗?

丘成桐:是,但是也花了一些功夫。我们先宣布证明是对的,之后发表在美国一家重要的期刊上。

张小琴:您在证明了卡拉比猜想之后,曾经用一句诗形容当时的心情,“落花人独立,微雨燕双飞”,在什么样的情境之下有这种感觉?

丘成桐:我花了这么多功夫在这里,一路有点孤立,因为我研究这个猜想时,一般人都不相信,只有我一个人在做,所以说“落花人独立”。“落花”是证明终于有结果了。研究这个问题和广义相对论时空的结构有关,我觉得证明了它的存在,就表示我整个人跟时空融合在一起,天人合一的感觉,所以我说“微雨燕双飞”。

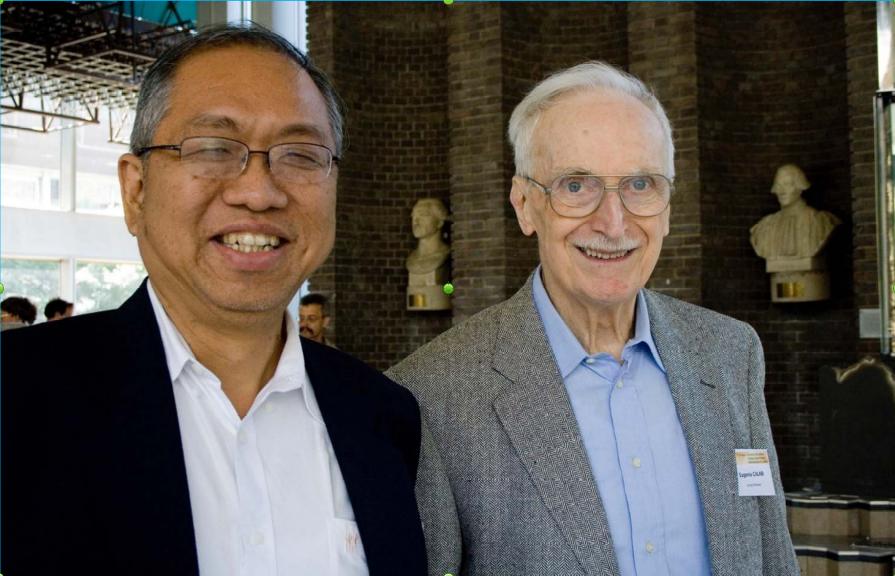

丘成桐先生与卡拉比先生

卡拉比-丘空间,

联通数学与物理

张小琴:“卡拉比-丘空间”这个名字是什么时候出现的?

丘成桐:我研究卡拉比猜想时得到的许多结论和广义相对论无关。实际上,我解决的许多重要问题是纯数学问题,都是当时几何学家希望解决但是找不到方法来解决的问题,因而在数学界引起轰动,但是始终还是纯数学的主要突破。不过我一直觉得这个问题与广义相对论有关,我就是从广义相对论开始思考的。过了一年以后,1977年时,我和我的学生孙理察(Richard Schoen)解决了另外一个广义相对论里的问题,叫正质量猜想,开始和研究广义相对论的物理学家探讨交流。1978年,我开始跟斯蒂芬·威廉·霍金(Stephen William Hawking)先生有些来往,霍金对于我们证明正质量猜想的印象深刻,邀请我去剑桥访问,我跟他交流得很好,谈了一天。

1980年,我离开斯坦福,到普林斯顿高等研究所做教授,我那时候小有名气,开始招收博士后。数学家其实不大收博士后,我带的博士后大多是物理学方向,这些物理学家很有才华,现在都已经是美国科学院院士。我和他们讲,我做了卡拉比猜想得到许多流形、许多时空,但是对广义相对论究竟有什么影响,我自己也搞不清楚,让他们看看能研究出什么来。最初,他们说绝对没有用,认为出来的东西不是爱因斯坦本人期望的。我说这个东西很美妙,不大可能没有用。一直到1984年,弦理论开始出现,当时研究弦理论有个很重要的问题,跟卡拉比猜想有关。另外一组物理学家也得到了同样的结论。著名的物理学家威滕(Edward Witten),比我小1岁,他当时从美国东部飞到西部找我讨论这个空间是如何结构的。威滕、坎德拉斯(Philip Candelas)、霍罗威茨(Gary T. Horowitz)、斯特鲁明格(Andy Strominger)四个人合写了一篇文章,把这个空间叫做卡拉比-丘空间,这个名字就是从那个时候开始有的。

张小琴:这个卡拉比-丘空间在弦理论出来之后,好像重要性突然受到特别大的重视?

丘成桐:在这方面做研究的物理学家比数学家多,他们对卡拉比-丘空间很重视。弦理论和高能物理有关,从几何重要的意义来看,和高能物理中的许多问题可以关联起来。比如有三组粒子在高能物理中是通过实验证实的,他们要看卡拉比-丘空间能否表现出来,当时叫我帮忙,我就花了一点功夫,在第一次弦理论大会里,找到了他们要的卡拉比-丘空间。物理学家们很高兴,一看我的方法可以推广到许多其他同类空间里,他们一找找了几千个,比我们想象的多得多。物理学家通过计算机找到许多重要的、有意义的想法,我们当时做数学的没有他们这么好的想法。这对我而言很重要,我就此找到许多能够向前走的方向。因为物理学家的参与,我开始花更多的功夫考虑这个问题。从1984年以后,我许多注意力都在这个重要的空间里。很奇怪,1984年-1987年,物理学家觉得卡拉比-丘空间很重要,但是后来他们又觉得研究不出什么有趣味的问题,认为不要太多关注。那时,我从普林斯顿离开到加州大学圣地亚哥分校做了三年教授,因为我太太在那儿,直到1987年又决定搬回哈佛。我在哈佛做教授时,有不少博士后跟我做研究,都是物理系的。这些博士后问我,现在研究卡拉比-丘空间理论的人被人看不起怎么办,我说不用管,这总是有意义的事情,我们还是要坚持研究下去。

张小琴:怎么突然被看不起了呢?

丘成桐:当时有些物理学家急功近利,想要尽快看见模型做出来,认为产生重要的结论才有意义,过了许久还没有出现重要的突破,就不耐烦了。但是,也有一些物理学家做了一些重要的工作,慢慢开始萌生一些新想法。我在哈佛的博士后,现在也是很著名的学者,布莱恩·格林(Brian Greene),他有一天跑来谈他和一个物理系的学生罗恩·普莱泽(Ronen Plesser)的工作。他们有一个猜想,卡拉比-丘空间存在一个很美妙的对称。我一听觉得不大可能,这是因为数学家找到的例子一般都是偏一方面的。所谓欧拉数字是负的多一点,正的不多,但是他们的猜想是负的跟正的基本同样多,我认为这不对。但他说你搞错了,从物理的观点看应当一样,正的跟负的存在对偶,即这边的空间和那边的空间是一样的。我觉得这个太奇妙了,但是还是不相信。另外有一批学者,用计算机算了八千个空间出来,发现图形算起来是对称的,正跟负是一样多,我吓了一跳。数学家脑子里算的有点偏见,只算了负的多,没有算正的多,现在计算机算出来我不能说是错的。我继续观察他们还能做出什么。物理学家们发现某个卡拉比-丘空间负的欧拉数字和正的有一定关系,两个出来的物理结果是一样的。这是很奇妙的事情,因为两个出来的物理意义相同时,可以得出许多几何上的结果,我们称为“镜像对称”。对于数学家而言,我们不太相信有这个可能,还是有点怀疑。罗恩·普莱泽读研究生时的老师瓦法(Cumrun Vafa),毕业于普林斯顿,也是哈佛大学物理学教授,我们一起讨论了这个问题。我还是不认为这是对的。再过了一年,也就是1990年,我的朋友物理学家菲利普·坎德拉斯和三位合作者在德克萨斯,就检验镜像对称做了大量计算,得出了很重要的结果,解决了一个数学上“枚举几何”的难题。这个难题也被称作舒伯特问题,已经存在了一百多年。大概在1888年左右,有个数学家要对大的多项式求解。我们中学学过五次方程有没有根式解这个问题。五次方程如何求解,一元时没有解,但是多元时可以有解,通过分类的方法,分成多少个解,这叫做有理函数的解。有理函数的解当时采用所谓一次、二次、三次的有理函数分类。用一次有理函数来分类时,19世纪的数学家找到大概两千多个解。到了上个世纪八十年代,代数几何学家谢尔登·卡茨(Sheldon Katz)用二次有理函数来分类时,找到一个答案,很大的一个数字。但按三次、四次、五次有理函数分类时有多少个解,大家都不清楚。通过镜像对称,物理上得出来一个结论,有一个公式,多少次都能算出来,这对我们而言是很惊讶的。这在数学上没有办法解决,但却是代数几何和数论中很重要的问题,居然可以通过物理的想法来解决。虽然还不是证明,是一个猜想,但是找出一个数字是很不容易的。

张小琴:镜像对称理论给卡拉比-丘空间带来了重要的突破?

丘成桐:做物理的过程里解决了数学难题,很神奇。1989年,加利福尼亚大学伯克利分校召开了一个数学物理大会,由我主持。我邀请了一大批物理学家、数学家一起讨论这个问题。但是数学家很骄傲,说物理学家完全不懂数学,凭所谓物理的直觉找到一个数字,简直是胡扯。物理学家说数学家们认为不对,我们回去再算。但是,算来算去总觉得自己的算法没有问题。那次大家讨论得很激烈。

两个挪威来的代数几何学家回去两个月后,写了一封邮件,说他们当时用的计算机程序有错,后来程序改正后,出来的数字刚好和物理学家给出的数字一模一样,所以大家松了一口气。

张小琴:如果数学家和物理学家通过不同方法证明了同样的东西,对的可能性就更大了。

丘成桐:从弦理论物理的直觉得出来的结论发现是对的,是数学家可以证明的,就表示这个直觉有一定道理。

张小琴:弦理论打算给世界一个终极解释吗?

丘成桐:也不是终极解释,不过弦理论可以解释量子场论里出现的许多奇怪的、没有办法处理的现象。弦理论有办法将引力和高能物理融合在一起,这是从前没有做过的事。因此,弦理论带来重要的物理革命,能够将一些物理上的矛盾去掉,去掉这个矛盾时发觉有某种特殊的时空,里面存在许多规范场。物理学家希望通过弦理论找到宇宙的结构是什么样子的,通过卡拉比-丘空间来解决它。当时一大堆卡拉比-丘空间,我不知道哪一个才是我们看到的宇宙。于是,我们首先要了解所有流形里面哪一个有它的存在意义,我们就问了这个问题。我们发现通过物理的想法能够得出很重要的数学结论,同时证明是对的,这很令人鼓舞。这个方法以后用在高能物理上,也得出很重要的结论。此外,数学上有许多重要的问题,也可以根据它来解决。

张小琴:为什么弦理论认为这个世界有十维空间?

丘成桐:弦理论是从量子场论发展出来的,古典力学认为很明显相等的东西,通过量子场论验证的结果可能是矛盾的、错误的。他们发觉时空只有在十维的时候才不存在矛盾。所以时空十维不是做出来的,而是量子力学、量子场论和古典力学融合的时候需要十维空间。

从卡拉比-丘空间的几何,我们可以算出整个宇宙粒子的重量,粒子跟粒子中间强力的引力关系,高能物理里面主要的物理常数都可以计算出来,所以许多重要的物理问题可以从卡拉比-丘空间看出来,物理学家对此很兴奋。

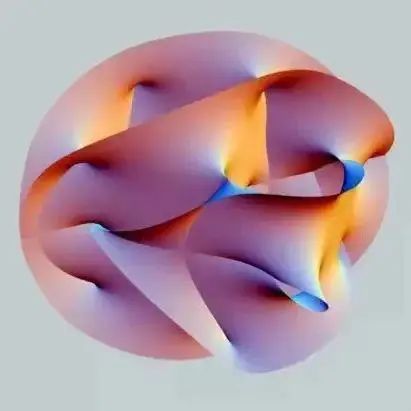

“卡拉比-丘”六维空间示意图

张小琴:对于卡拉比-丘空间来说这可能有点像天降的重要性。

丘成桐:可以这样讲,但是问题是以后发现卡拉比-丘空间比他们想象的多,所以找卡拉比-丘空间现在变成主要的问题。

张小琴:卡拉比-丘空间一共有多少种现在还是未知的?

丘成桐:现在我们知道有许多,但是我猜这个数字是有限的。目前,就像是在茫茫大海里找哪一个是主要问题。有些物理学家干脆说,有许多卡拉比-丘空间,每个卡拉比-丘空间对应一个宇宙,有许多不同的宇宙,我们人类生活在其中一个宇宙里。

张小琴:按照弦理论,它的四维空间是我们能感觉到的,卡拉比-丘空间里的六维空间是卷曲在里面的。

丘成桐:你摸不到,但是可以计算出来。这也不奇怪,现在许多粒子我们看不到,以前电子、原子我们也看不到,后来有了相关观测的仪器,我们才看到的。

张小琴:假设没有这个卡拉比-丘空间,弦理论不能成立吗?

丘成桐:弦理论有不同的模型,但是都没有这么漂亮,最简洁的还是卡拉比-丘空间。物理学家认为最简单、最简洁的是比较重要的。

张小琴:那弦理论和卡拉比-丘空间之间的关系,对于理解现实世界而言,从根本性上来说有什么样的影响?

丘成桐:它发展了许多重要的想法,这些想法以后影响到高能物理里许多重要的发展。反过来讲,对数学而言也很重要,在二维空间的卡拉比-丘空间解决了椭圆曲线问题,这也是数论用了几百年最重要的图形。到了四维空间,叫做K3曲面。数论里许多重要问题都与卡拉比-丘空间有关,由于弦理论的发展,我们对六维空间有了深入的了解,同时由于物理的想法我们发现许多结论是可以证明的。数学上除了几何和我做的方法以外,还有许多重要的观念,比如数论、代数几何等等全部都进来了,发展成数学学科本身很重要的一个融合。

张小琴:这个过程感觉有点像降落到更现实的世界来。

丘成桐:我们研究的数字、几何本身就是自然界的一部分。数学本身就是很奇妙的,并产生很遥远的影响。

张小琴:我们看卡拉比-丘空间,呈现为某个样态时就必然是三维或者二维的样态,您看卡拉比-丘空间会和我们看到的不一样吗?

丘成桐:是不一样,你们不习惯对高维空间的想法。数学家是从数字、坐标系统种种角度来了解高维空间,物理学家大概也有这个能力,但是一般人想的就是二维、三维。

张小琴:您曾经将卡拉比-丘空间比喻为宇宙的音箱,这句话怎么理解?

丘成桐:卡拉比-丘空间如果真的能解释宇宙,那么基本上,控制宇宙所有运动的常数就在里面了,整个宇宙的灵魂就在这个空间里了,这当然是很重要的事情。

张小琴:您觉得未来卡拉比-丘空间这个理论还会给世界带来更多影响吗?

丘成桐:20世纪,从二维图形椭圆曲线,推动了丰厚的数论研究成果。到了21世纪,高维图形出现了,多了许多维数,这个维数其实就是从卡拉比-丘空间出来的,了解这些空间需要深入的数论、代数几何、物理研究,这些研究互相交流,毫无疑问会产生重要的影响。

张小琴:您证明卡拉比猜想时只有27岁,非常年轻,33岁就拿到了菲尔兹奖,这个奖项对您人生的影响是什么?

丘成桐:我倒从来没有想过拿奖是很重要的事情。

关于拿奖,当然家里人觉得很好,毕竟母亲辛苦了一辈子,她看到我成长很高兴。对我而言也很开心,但是这不是最重要的事,最重要的事是完成这么好的结论。同时,我在整个证明过程里,发展出一套对于几何的新看法,以后称为几何分析。

张小琴:可以说是您开创了几何分析这样一个数学研究领域吗?

丘成桐:历史上所有重要的成果都是站在巨人的肩膀上发展起来的,现代的几何分析是我和我的一批学生、朋友一同合作产生的,虽然从前也有,但是现代的发展是我们开创的,我们为此自豪,整套学问的发展,差不多有50年了。

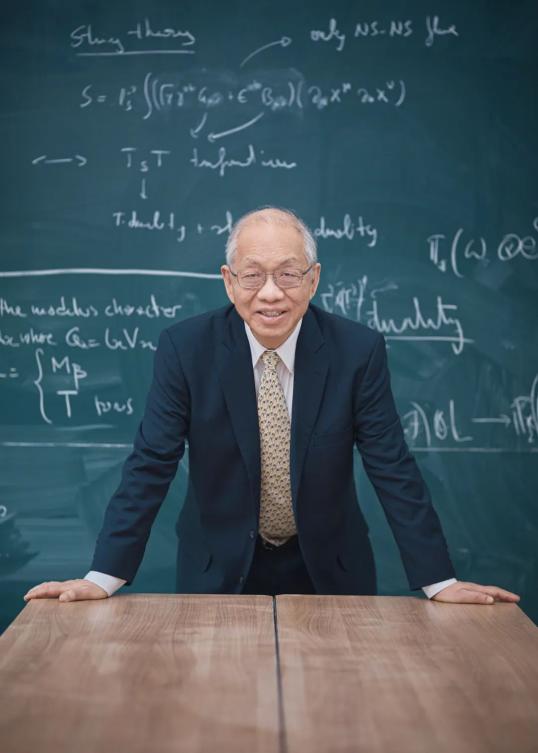

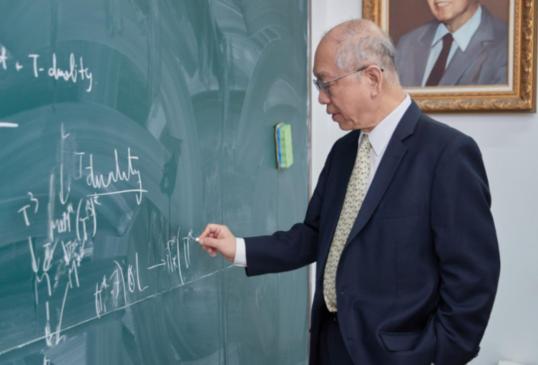

丘成桐先生在清华

利用几何方法

证明正质量猜想

张小琴:您还有一个特别重要的贡献,是证明了正质量猜想,这个能解释一下吗?

丘成桐:正质量猜想是广义相对论中一个很重要的问题。当年爱因斯坦写下广义相对论方程时,以为有了方程什么都解决了。但是这是个非线性方程,跟一般的物理上看到的现象不能够一一对应。爱因斯坦花了许多功夫考虑它,其实与爱因斯坦同时期的著名大数学家希尔伯特,比爱因斯坦早10天发现了爱因斯坦方程,他们同时发现一个很重要的问题,即怎么定义能量。在引力场里面,定义能量是个复杂的问题,物理现象不可能没有能量。在所有古典物理里,能量是正的。能量是正的很重要,假如能量是负的,整个时空就会坍塌,就没有东西了,表示爱因斯坦方程不能解释引力。一个好的引力理论不可能垮掉,能量非正的话就表示它不对。

用广义相对论描述引力场是爱因斯坦提议的,但是这个提议是不是对的不知道。这是第一个问题,所以要证明它是正的。这个过了差不多五十多年才被我们证明它是对的。

第二点,几十年来,包括霍金在内,要将引力场量子化是大问题,叫做量子引力问题。量子引力的问题里要将所有可能的宇宙都放在里面一同考虑,它需要有个能量,假如能量非正的话整个是不收敛的,不收敛表示量子引力没有办法开启,所以在做量子引力场时这个能量一定要正的才能收敛。

这两点是研究正质量猜想最重要的原因。

张小琴:五十多年没有人证明,你们从哪儿找到突破口的?

丘成桐:我和我的学生用几何的观点发现的。1973年,我宣布发现卡拉比猜想反例时,在同一个国际会议上,有个芝加哥来的物理学家讲正质量猜想,他想挑战看看我们有没有办法解决它。几百个几何学家在,大家都不知道怎么做,我当时听了觉得很有意义,就不断地花时间思考。到了1977年,我们终于想到能够攻破它的第一个缺口,又花了两年功夫才全部完成。我们当时做成了,物理学家不相信,最后霍金发声了,他认为有道理,大家才开始相信,因为霍金是广义相对论的权威。1978年,他邀请我到剑桥跟他交流,我和他解释得很清楚,他接受了。

丘成桐先生在清华

诸多重要贡献的秘诀:

会提问,能合作

张小琴:从27岁证明卡拉比猜想,到后来证明正质量猜想、镜对称理论等等,在数学上有一系列重要的发现,您能够一再有重要发现的窍门在什么地方?

丘成桐:我对许多事情好奇,到现在也是,能够找到新的方向总是有意义的。我做的工作始终与物理有关,因为物理能够提供不同的看法。我花了不少功夫,从不同的角度来看同样的事情,从不同的角度得出许多重要的结论。

张小琴:找到什么问题是重要的?

丘成桐:找到问题有时候比证明还重要。

张小琴:您怎么能够有这么灵敏的感知,发现重要的问题和有可能解决的问题,这是一种什么样的能力?怎么样获得这样的能力?

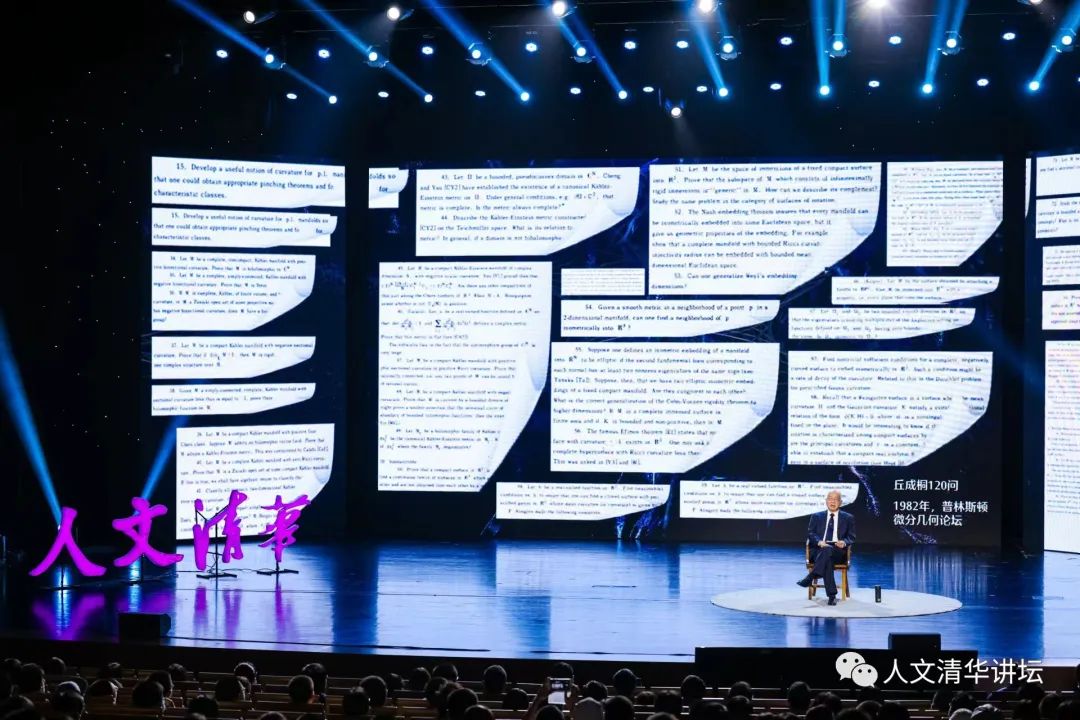

丘成桐:好奇很重要。但是也和文化背景有很密切的关系,对一个学问了解不够透彻,不可能有重要发现。只有对整个结构有一定的了解,才可生发出一定的直觉,不可能完全没有看过的东西会有直觉。所谓坐井观天,在井下看的天很小,只有很少的结论,出了井一看,天空宏大得很,才会问出不同的问题。许多数学家不愿意看更远的事情,因为他们将自己包裹在很小的领域内。这些需要培养,不可能那么简单就能达成。我和物理学家的交流并不是一帆风顺的,刚开始和物理学家讨论时,他们不太看得起我,我讲的话不是他们想听的。有段时间,物理学家的讨论班我比他们参加的还多,我坐在那边听,慢慢就听懂了他们的想法,吸收进去,再和物理学家交流,我能够反应得比其他数学家强烈。当年在斯坦福那个国际会议里,一个物理学家讲正质量猜想,我坐在那儿听得很兴奋,就有兴趣继续问不同的问题。我自己花了许多功夫问问题,在几何上,我问了至少几百个问题。1978年,我们在普林斯顿召开了一个几何年特别会议 —— 微分几何论坛,我提出了120个问题。

张小琴:这120个问题是您收集到的还是自己的疑问?

丘成桐:有1/3是收集过来的,其他是我自己提出的问题,大部分都是不错的问题,到目前为止基本上解决了1/3,这些问题其实影响了数学界很久。

张小琴:那个时候您也很年轻,怎么能够问出这么多有价值的问题?

丘成桐:我觉得好奇,同时我对每个方向都好好地思考,整个结构想清楚了我就问问题。

张小琴:您有对历史的梳理?

丘成桐:对,我大概写了差不多50篇综述性的文章,每写一篇综述性文章,我就会提出许多问题,我要看清楚整个结构,在这个结构里提出的一些重要问题往往后来成为一个重要的方向。

这些问题对我自己也有很大的好处。我综合研究以后,发现有些方案对的,有些方案不一定有意义。我现在教学生数学历史跟这个也有关,我要学生知道整个数学的脉络是怎么发展的,他才会根据这个发展趋势提出重要问题。如果不根据发展趋势走,叉开去虽然也可能找到一些小问题,但不是主要的问题。

张小琴:如何提出重要的问题,这个可以训练出来吗?

丘成桐:可以。

张小琴:怎么训练?

丘成桐:这要从十几岁就开始训练。首先,不要急功近利,要好好地、长远地想这个事情。讲数学历史,要从最开始一路看到现在,不能单看一小段就认为懂了,要看从开始怎么发展到今天,今天应当怎么走,想清楚以后就可以问出许多有趣的问题。

张小琴:提出好的问题应该是做学问最重要的第一步。

丘成桐:可以这样讲,要有基本功,要有解问题的能力,否则问不出太多重要的问题,要知道什么地方有困难,否则也问不出重要的问题,同时也不知道什么方向是重要的。要有基本功,也要懂得看、想,这些都要融合在一起,才能成为一个大数学家。

张小琴:应该不只是数学家,各种学问都需要这样的路径。

丘成桐:对。

张小琴:我看您社交也特别多,跟人的合作也特别多。

丘成桐:很多是为了合作。我的学生很多,我每个礼拜都跟学生有很长的讨论。一般来讲,每周一三五早上跟他们谈三个小时,跟学生开讨论班。我希望我的学生多懂得一些学问,不仅仅局限于某个方面。学生毕业以后也跟我有许多来往。

丘成桐先生与学生在清华

我有许多朋友,这些朋友对我很重要,我从他们那里学了不少东西。我的博士后许多是物理系的博士,他们数学不是太行,但是物理很好,我从他们那边学到物理上的洞察力,而我可以从数学上帮他们,这样的合作很愉快。我与物理方面的学者合作,持续了几十年。

我有许多数学方面的朋友,我跟他们来往也很密切。比如我的朋友汉密尔顿(Richard Hamilton)1982年做出里奇流这个观念时,我是第一个知道的,同时我也参与了一部分工作。我的三个主要的学生的博士论文都是这方面的。我与汉密尔顿不停交流,也提供了一些想法给他,他做得很好,我有时候很惊讶看到他将我的想法变成现实。

跟这些有第一流看法的学者来往,对我很重要,我可以在他们的基础上向前走,我也可以帮忙他们向前走。基本上合作都很愉快。

张小琴:如果有许多同行者一起来做科学研究,速度上会有什么影响?

丘成桐:快得多。

张小琴:是会有智力上、情感上的支持吗?

丘成桐:都有。有时候我觉得这条路走下去有一定困难时,他们可能发现一个新的方向去探索,反过来我也可以帮忙他们这样走。有时觉得这个方向完全走不通时,受到鼓励就会继续走下去。

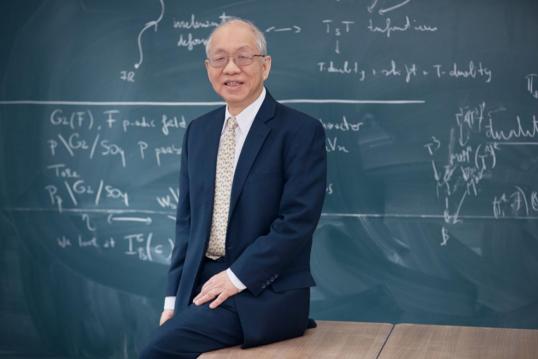

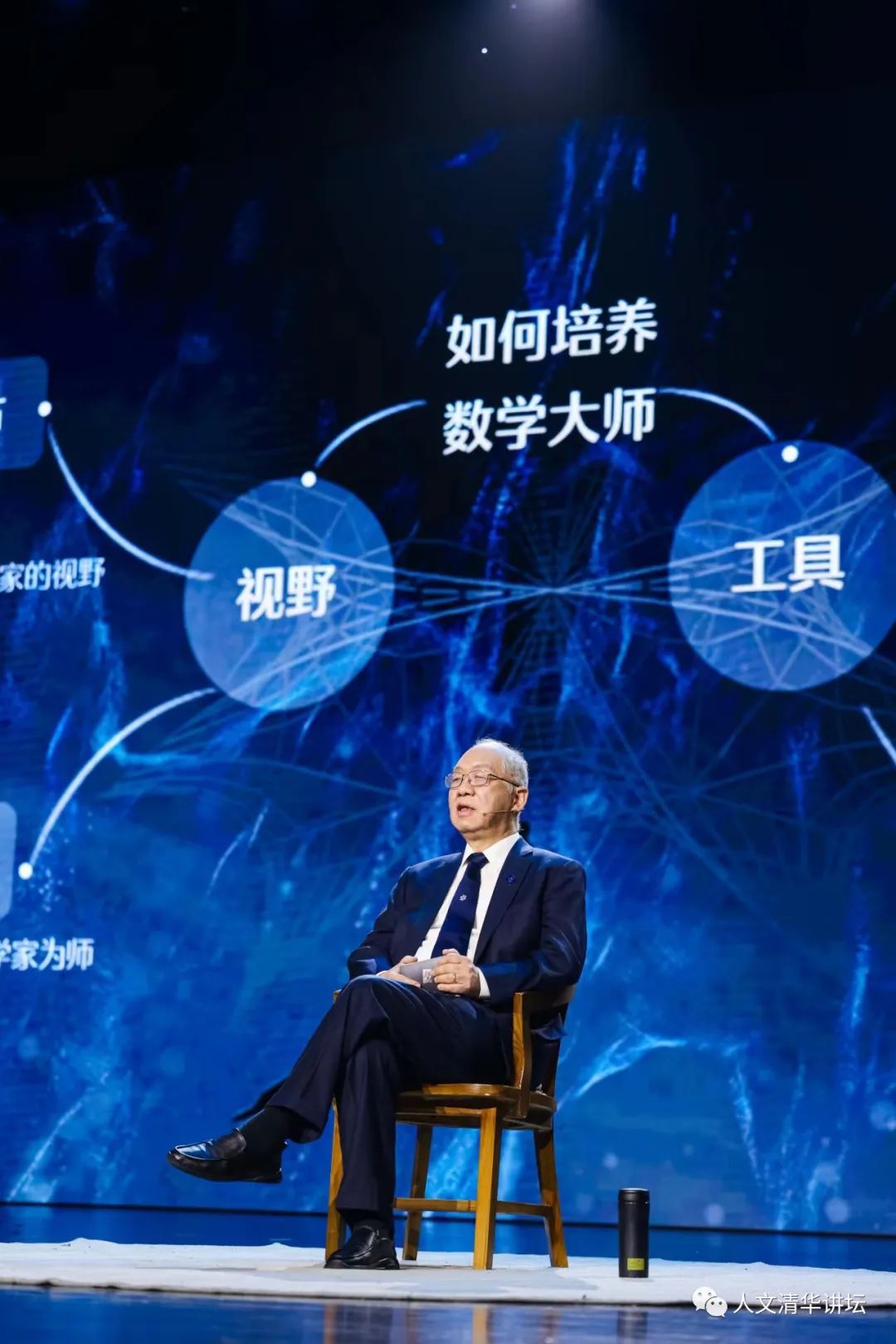

丘成桐先生在人文清华讲坛

第一次回国,矢志兴中

张小琴:您年幼时离开了中国大陆到香港,后来第一次返回中国大陆是1979年,当时中国刚刚改革开放不久,您第一次回来时是什么印象?

丘成桐:飞机降落在北京首都机场,从飞机上下来,我很激动,弯腰用手摸了一下泥土,这是祖国的土地。

张小琴:还是有很强烈的“祖国”的感受。

丘成桐:从小父亲就教导我们爱国,所以我的感情很浓厚。

张小琴:您那次回来也是参与到与数学相关的工作吗?

丘成桐:当时中国一穷二白,中科院副院长华罗庚先生邀请我到中国来。他所在的中科院数学所有杨乐、张广厚等人招待我。我参观了他们住的地方,一个个小房间很是局促。那时候出行也有困难,车子开出多少里以外都要特批,美元也要用外汇券兑换。那时候,我觉得中国要真的成为一个强大的国家还要花很长时间,但是现在发展得很好了。

张小琴:您1979年第一次回国时可能想不到中国现在的这种发展速度和发展情况?

丘成桐:从经济上来讲是想不到的。但是从科技最基本的改变来讲,我们和美国还是有一段距离。

张小琴:您当时到北京之后,除了参加学术交流,也游览了长城、故宫这些地方。

丘成桐:都有。当时有人问我这次回国,除了北京还想去哪儿,我就问我母亲,她让我去看看家乡。我从来没有去过家乡——广东的蕉岭。我就写信,说想回去看看,结果他们回信说没有这个地方,我想怎么可能。然后他们去查,查到了地图上有这个地方。第二个回答,就说这个地方不能去,因为军事上很敏感。我就托人去问,这个地方离台湾、越南并不近,怎么军事上会敏感呢?最后他们终于准我去了。在北京讲学结束后,我就南下先去了桂林,桂林、阳朔的风景很漂亮。第二站广州,之后从广州坐车去梅县,在梅县住了一个晚上,那是我母亲出生的地方。第二天乘车从梅县去蕉岭。

车子开了一个多小时,全是黄沙路。那个时候,当地连旅馆都没有,镇里找了间房子让我住,蚊子很多,咬得我睡不着,早上六点喇叭响,一下子就被吵醒了。我宴请父老乡亲吃饭,身上带了几百块人民币,当时几百块人民币算是很大一笔钱。哪个亲戚先来的,我就送一些钱,他们很高兴,一开始每人给10块钱,钱送着送着不够了,就每人5块钱,后来就每人1块钱,送到最后没有钱了,也不好意思,没有想到他们自己因为钱吵起架来,我一点都不知道。吃饭宰了一头牛,花了200多块,是我出的钱。第一碗装满了厚厚的牛油给我吃,我吓了一跳,我从来没有吃过这么多牛油,乡下人认为油是最宝贵的,所以第一碗油送给我,他们也没有想到我在海外从来没有吃过这些。我带了照相机给他们拍照,回家以后洗了照片寄给他们,只能寄给几个人,结果为了这件事他们内部又吵起来,搞得一塌糊涂,我也很不好意思。

过了两年,有一个亲戚告诉我当年为什么一开始没让我回去,原来从梅县到蕉岭没有路,后来为了我回去专门修路,我走了以后又将那条路收回,搞得我很过意不去。

丘成桐先生在清华

张小琴:1980年时,陈省身先生牵头在中国召开了一次比较重要的数学会议,即微分几何和微分方程的国际大会,您在那个会议上也提出了一百多个几何问题。

丘成桐:其实就是把之前我提出的120个问题拿去重讲,我希望中国数学家能够接受这些问题,结果没有用,很少有人愿意研究这些问题。

有一个小群体对我其中一个问题有兴趣,结果两个不同的群体为这件事吵得一塌糊涂,争论谁能做谁不能做,搞得我也很失望。

张小琴:但这些好像并没有影响您回国的热情,后来回国的次数越来越多,甚至到您退休之后还能回到中国来做全职的工作。

丘成桐:我自己觉得重要的就做,其他不重要。

张小琴:重要的是什么?

丘成桐:我希望中国的年轻人能够慢慢成长起来。

丘成桐先生在人文清华讲坛

兴办数学中心,

为中国培养数学家

张小琴:上世纪八十年代开始,您在美国招收了许多来自中国大陆的学生读您的博士,也频繁回国讲学,应该也带给中国数学界一些不一样的影响吧?

丘成桐:确实产生了一定的影响。上个世纪八十年代,中国学术界和国外有相当大的差距,有许多方向一穷二白。这么多年来的培养产生了很好的效果,年轻人慢慢成长了。1996年,通过我一些朋友捐资成立了中科院晨兴数学中心,这是我在国内成立的第一个数学所。我们用这个所训练了全国许多年轻人,请了许多著名的大数学家每年到北京来训练各地学生,基本上都是无条件地进行,许多不同院校的学生和他们的老师都到这边来学习过。

张小琴:除了晨兴数学中心,您后来陆续还在香港中文大学、浙江大学、清华大学、东南大学等地帮忙筹建了7个数学中心,尽管当中您也曾失望过,但是您还是不断在做。做了这么多数学中心,是什么样的考虑呢?

丘成桐:中国总是要培养优秀的数学人才,既然中国原有的数学所或者数学系有问题,那只能走一条新路了。晨兴数学中心是当时中科院的院长路甬祥提议设立的,采用不同的体系,这25年来培养了不少人才。

张小琴:1998年您筹划了首届世界华人数学家大会,当时是什么样的想法?

丘成桐:世界华人数学家大会是希望通过世界华裔数学家帮助中国,不过刚开始也遇到过一些困难。

张小琴:这个大会后来三年举行一次,还是坚持下来了。它对于中国数学发展的作用是什么?

丘成桐:很大,许多国际学者因此认得中国数学界的年轻一辈,为他们提供出国交流的机会,帮忙他们做研究。

丘成桐先生在清华

邀请霍金来华,

引发重大影响

张小琴:2002年和2006年,您两次邀请霍金到中国来做演讲,目的是什么?

丘成桐:第一次是在浙江大学,我们帮忙筹建的浙江大学数学科学研究中心的开幕典礼请了霍金来,还请了一大批当时最著名的数学界、物理界学者。霍金先是在杭州待了一周多,很愉快。到北京来也招待得很好,那次是带了一群主要的著名科学家见了中央领导。

张小琴:霍金这两次演讲在中国产生了挺大的影响。

丘成桐:对。第一次我们联名跟中央领导建议,希望能够多派一些中国学者到海外去研究和数学及物理有关的学问,也希望有些学者能到中国来,中央领导同意了,还签署了一封信。第二次是2006年,许多诺贝尔奖得主都来中国演讲。当时我请霍金到中国来时,中国科学院跟我讲,诺贝尔奖得主来演讲,一般只有两三百人听,而他们为霍金在人民大会堂预定了五百人的会议厅。我认为霍金演讲远远不止五百听众,经过一番争取,最终改为六千人的会场,后来全部坐满。我知道霍金的吸引力很大,对中国一般的学者都很重要。

张小琴:这次演讲的主题是什么?

丘成桐:《宇宙的起源》,讲他如何看待黑洞和宇宙的关系,还是蛮有意思的题目。

张小琴:霍金是物理学家,您和他的友谊是怎么发展的?

丘成桐:1978年,我研究正质量猜想,这是重要的命题,他邀请我到剑桥和他交流,同时他有许多问题想解决,请我帮忙,我们的友谊是从那个时候开始的。后来,他不但接受我的邀请到中国来,也几次到我所在的波士顿访问。那时,他还没有写《时间简史》这本书,到了上世纪九十年代以后,他的名气更大了,许多人都喜欢他,所以每次来一大堆记者、群众围住他。

张小琴:你们在一起主要讨论的问题是什么?

丘成桐:数学、物理都有,我也思考物理的问题。我和他的讨论其实是通过他的学生,刚开始他还可以动一点,嘴还可以讲,我虽然听不清楚,但他的学生听得懂,告诉我他在讲些什么。但是后来他连话都讲不出来了,慢慢手都动不了了。我为他感到可惜,但是他自己并不觉得,还是很有兴趣和每个人交流。

张小琴:你们互相之间有一些什么样的启发吗?

丘成桐:我有些问题不大懂的,问他,他会解释。他有些问题也想让我解答,总之就是学术上的交流。

中国数学进入丘成桐时代

张小琴:2005年,光明日报发表了一篇文章,说“中国数学已经进入丘成桐时代”,您对这篇文章有印象吗?

丘成桐:我的导师陈先生2004年去世了,他去世以后光明日报认为现在中国数学家主要的领军人物是我。

张小琴:这篇文章里引用了英国数学大师约翰·科茨(John Coates)的话,他说“陈省身教授提出的中国成为数学大国的愿望已实现,中华数学已经进入丘成桐时代,中国将成为世界数学强国。”

丘成桐:我在斯坦福认识了约翰·科茨,几十年的老朋友了。我在中科院办晨兴数学中心时,我发现中国的数论研究不行,需要改变,所以我请约翰·科茨帮忙,他真的来了,许多现在成长起来的中国数学界的年轻人都是他的学生,他其实相当了解中国。

张小琴:他判断中国将会成为数学强国是根据什么呢?

丘成桐:他见过这些中国的年轻人,这些年轻人还不错。不过中国的问题是许多年轻人成名以后不想做研究了,这是很大的问题。

张小琴:这个是2005年时的判断,当时您觉得中国距离世界数学强国有多远?

丘成桐:当然有相当长的距离。

张小琴:2008年,您设立了一个中学生数学奖,当时是什么样的考虑?

丘成桐:中国人喜欢考试,不喜欢思考,我设立这个奖主要是希望不用考试的方式,而是用其他方法来提升年轻人对数学的兴趣。美国在科学上很成功的原因之一是成立了西屋科学奖,以后变成英特尔科学奖,效果很好,所以我们也希望做同样的事情。这个我想了很久,但是因为没有资金支持,最后是我的朋友泰康保险的老板陈东升帮忙才开创了这个赛事。

张小琴:这个奖现在还继续评选吗?

丘成桐:当然。这个奖影响很大,不但面对国内,在国外评选,许多学生因为拿了这个奖进了哈佛大学、普林斯顿等世界名校。

张小琴:这个评奖机制是什么?

丘成桐:先提交论文,我们要判断论文是否抄袭,必须小心谨慎。第一轮是国内的数学家来评审。决赛邀请海外最有名望的数学家面试,通过面试表现决定获奖名单。

2017年出席丘成桐中学科学奖颁奖典礼

张小琴:2010年,您又设立了丘成桐大学生数学竞赛,这个比赛是面对大学生?

丘成桐:中学生的比赛是要提高他们对数学的兴趣。进了大学以后,我发现许多大学生基本功没有学好,大学生竞赛是考查他们基本功好不好。那时候,我发觉中国大学的数学教育存在一些问题,许多老师教一门课时,为了让学生顺利毕业,没有将应当教的内容教完。后果是学生来到美国参加博士资格考时,很难考过。大学生竞赛效果很好,许多大学生愿意努力将它学完,同时有些学校为了让学生拿到奖,也不得不将应当教的东西教完。

张小琴:数学竞赛也有许多种,比如也有奥数竞赛等等,您这个大学生的数学竞赛和奥数竞赛的不同之处是什么?

丘成桐:奥数竞赛不但对学生没有好处,还可能有坏处,因为奥数竞赛专门考搞刁难的问题,同时奥数包含的知识范围很窄,基本上许多问题是没有必要学的,反而真正需要的东西不考。比如数学最重要的是微积分,但是奥数不考微积分。而大学生竞赛是考学生真正做数学研究以后需要的一些基本知识和技能。

张小琴:您对奥数竞赛一直是持比较否定的态度吗?

丘成桐:我想在中国国内没有数学家认为奥数竞赛是好事。在中国奥数竞赛成为一个能够升学加分的途径,在美国、欧洲,往往是因为有兴趣才参加竞赛。中国的小孩子从小学就开始准备,拿到奥数金牌或者银牌以后,继续对数学有兴趣的人其实很少。

张小琴:为什么一个数学家反对的数学竞赛在中国有这么多人去教、去学、去考?

丘成桐:假如奥数冠军进不了清华、北大,肯定就没人关注了,这完全变成了很功利的一个过程。

张小琴:您觉得奥数这个东西是完全不应该存在吗?

丘成桐:将它当做业余的兴趣爱好没有关系,但是现在变成一个职业性的做法了。为了训练应对考试,不停重复做题,许多小孩因此对数学完全没有了兴趣,厌倦了。

张小琴:不应该当成一个选拔手段。

丘成桐:不应当。

张小琴:许多小学、好中学也看奥数成绩,您认为也是不合适的?

丘成桐:小学根本没有道理搞这个。美国考奥数很多是比赛前一年半才花功夫,没有变成职业性的做法。

张小琴:2020年北京雁栖湖应用数学研究院成立。

丘成桐:是当时北京市政府推动的。

张小琴:这是应用数学研究,您对这方面也有兴趣?

丘成桐:应用数学我一直都有研究,做了几十年了。开始我还担心雁栖湖研究院会不会成功,结果很成功,现在我们差不多引进了100名学者了。

张小琴:在这个雁栖湖应用数学研究院成立时您还写过一首诗,“廉颇老矣丹心在,愿请长缨助战鏖”,尽管回国也有失望的地方,但是您还是不断在工作。

丘成桐:我从来不会在意这些,还是会继续做下去,我做人从来不觉得失望,就像研究数学一样,总是有失败的地方,但是只要继续做,总会达到一定的高度,这是我向来的看法。

张小琴:从来没有放弃,一直还是怀有更多的希望。

丘成桐:对,人生总是要正面一点。

张小琴:您的希望是来自于什么呢?

丘成桐:我做数学研究也是如此,一项数学课题往往要七八年才能完成,同样的,做事情,中间会有不顺心的时候,但是我觉得始终可以完成的。

2017年丘成桐先生为第八届丘成桐大学生数学竞赛获奖者颁奖

培养数学领军人才,

助力中国成为科技大国

张小琴:2020年,您向习近平总书记主动请缨,要“为国家培育一批基础科学人才,使得中国的科技从根源上改变,成为领导全球科技大国之一”,以此作为回国工作的唯一愿望,担任起国家数学领军人才培养的重任,这是一个很宏大的愿望。

丘成桐:我做所有事都没有想过宏大不宏大,觉得应当做、能够做到,就做了。我写信给总书记,获得中央批准,否则做不成功。

张小琴:您觉得要使中国科技从根源上改变,成为领导全球的科技大国,最重要的关键步骤和您能够做的事情是什么呢?

丘成桐:如果真的要改变,要从初中开始。现在国内中学的训练,初三全部预备中考,高三全部预备高考,不但浪费时间,而且让学生以考试为目标,完全不知道做学问的兴趣,我希望改变他们的想法。

张小琴:2020年底,“丘成桐数学科学领军人才培养计划”在清华大学开始实施。数学科学领军人才培养计划是从根本上改变中国科技发展面貌的一个枢纽吗?

丘成桐:对。中国科技发展上不去,与数学等基础科学落后有关,而数学要搞好就要从中学开始。

张小琴:这个数学科学领军人才培养计划的具体步骤和近期、远期目标是什么?

丘成桐:目标是培养世界第一流的学者,我不希望他们三心二意到处走来走去,所以设定了八年制,从进大学到博士毕业为止,要求他们毕业时完成世界一流的论文。这个目标很清楚也很简单,但是怎么完成它有不同的方法和途径,这些都不容易实现。

张小琴:只要是招到基础很好的学生,在您计划之中,八年、十年就能培养出一流的人才?

丘成桐:对,历史上几乎所有大数学家都是13、14岁开始研究数学,十年内做成重要的学问。

张小琴:这个计划现在实施得如何?

丘成桐:第一批学生现在念到大二了,有些发展很好,也有同学在大一就摘取了大学生数学竞赛的金牌。

张小琴:已经见到成效了。

丘成桐:对。

张小琴:2021年4月,清华大学求真书院成立,您担任院长,“数学科学领军人才培养计划”和“数学英才班”全部纳入求真书院统筹实施。求真书院被称为清华本科教育的特区。您对求真书院也是寄予了特别高的期望,现在基本上是全职投入在求真书院里了。您说中国历史创造了非常多的奇迹,但中国的数学始终未能走在世界前列,这个情况要在求真书院身上改写,这也是你们来到求真书院所担负的使命,希望求真书院的学子能够改变中国数学在世界数学史的地位,推动中国基础数学的发展,从根上改变中国科技的面貌。

丘成桐:假如求真书院这样做不成功,我也很失望,可能中国数学至少要等到20年后才有希望。

张小琴:您从17岁学数学,到27岁证明卡拉比猜想,也就是十年时间。您给孩子们做的十年规划,和您自己十年成长的过程有没有什么关系?

丘成桐:这些小孩有些比我17岁时能干,所以没有道理培养不出好学生。

张小琴:会不会过于乐观了?

丘成桐:中国高考有一千万人口,一千万人口中挑一百个很好的学生,当然挑得到。只要排除各种干扰因素,好的学生就一定能够成长。

张小琴:然后又有一流大师的培养。

丘成桐:对,让大师能够发挥他们的所长,而学生需要付出他们的努力。

2021年,菲尔兹奖得主考切尔 · 比尔卡尔教授

在丘成桐先生的促成下全职加入清华数学中心

张小琴:仅凭求真书院一己之力,十年就可以改变中国数学的落后面貌,让中国成为一个数学强国吗?

丘成桐:日本比中国小得多,日本数学从1900年到1938年,不到40年,完全改变了面貌,成为世界领先的数学强国。中国比它大得多,中国改革开放四十多年了,中国也一定可以成功。中国的人才要比日本多,可以从14亿人口中挑选。

假如求真书院每年招100个学生,八年以后是800个,我们还有英才班,加起来差不多1000个学生,只要有20%成功,那就有200个一流学者,足以改变整个国家的数学。历史上最有名的数学学者也就200个,所以一定可以。

张小琴:虽然有许多困难,您还是充满信心。

丘成桐:对,我从来没有想过会有失败的可能。

张小琴:十年的时间不长,我们都能看得到。

丘成桐:我们一定能看得到。

2014年,丘成桐先生与学生交流

张小琴:具体到方法上面,有一些非常扎实可靠的方法来保证这十年能做到吗?

丘成桐:教育方法需要根据学生能力、情况而变化,不能一成不变。

张小琴:因材施教。

丘成桐:不单单是因材施教,还需要考虑方方面面的问题,比如获得家长的支持。我和所有家长都在一个微信群里,我也向他们解释了要做什么。

张小琴:您有那么多精力跟家长们打交道吗?

丘成桐:我一般在家长群不讲话,但是有重要的事我会和他们讲,他们也了解我们真正为他们的孩子着想。

优秀的学生是有能力的。但是,许多人坚持一刀切,认为培养领军人才不对,应当同等待遇。如果把最好的人才和最差的人才的培养方法拉平,那最后可能全部是庸才。其实,许多家长未必愿意自己的孩子进求真,他们希望孩子读金融专业、开公司赚钱,这不是求真书院的培养目标。我们不预备培养学生读金融专业、经营公司,我们做的是纯学术研究的训练。

张小琴:您为数学领军计划的孩子们制定的专属培养方案是怎样的?

丘成桐:基础一定要做得好,没有基础以后做学问不行,同时要有兴趣,视野要广,其他还要依照实际情况开展。

张小琴:您今年夏天带着同学们做了一个“求真游目”的项目,让学生们到外地去讲他们对数学史的理解,这个目的是什么?

丘成桐:首先,学生做这个事会增加他对数学史的兴趣,因为要对着电视台讲,他自己不可能不仔细准备。演讲以后记忆很深,这些对他很重要。

第二,对他以后的成长很重要,能够对着一大批观众讲得有条有理,这是一项重要训练。

第三,这个演讲对于各省的许多中学生、大学生有很重要的影响,他们听了以后会引起共鸣,因为这是他们同龄人讲的课。我们在贵州、江苏演讲时,每次都有500万学生通过电视台收看,我觉得这个影响很好。

张小琴:您在求真书院也设计了许多人文类的课程,希望对他们有一些人文方面的熏陶,这是怎么考虑的?

丘成桐:第一,一个学生没有文化修养,学问做不好。第二,一个人不可能把功夫全部放在数学上,他要有其他志趣,这需要文学、历史等其他方面的培养,比如哈佛大学,一个优秀的学生不会只学数学,还要学其他东西,同样是必修。

张小琴:怎么样既培养他的文化修养,又能够让他心无旁鹜,这里的尺度怎么把握?

丘成桐:就是要让他有兴趣,不停鼓励他。有些小孩只喜欢打游戏,那我们就没有办法了。但是真的想学好的,我们总有办法将他引入正轨。

张小琴:成立求真书院,您是希望在中国本土培养一流的数学人才,以前您很鼓励同学们出国,但是现在更希望能够在中国本土把他们培养成世界大师。

丘成桐:中国从前没有能力让学生在本土学到一流的学问。但到了今天,有足够多的一流数学家来求真授课,学生可以在这里学到比国外更好的学问,所以没有什么道理不留在中国。

张小琴:在求真书院的奠基志里有这样一句话“士携手而并进兮,国欣欣以向荣”。对您来说,研究数学的人也是国士的身份定位?

丘成桐:对。假如不是这样,视野很狭窄,做不了好学问。中国不少学者心胸狭窄,只要有点小的好处,就满足了。

张小琴:这个“士”是您本人和您对学生们在人格和人生追求上的定位吗?

丘成桐:对。

张小琴:这个定位包含了一种怎样的期待?

丘成桐:无论人品、学问都要是最高尚的,人品不好学问也很难做的好。有学问的人,一般人品也好一点,因为他没有时间去动歪脑筋。

张小琴:这句话里面还包含了用“士”的力量来促进国家的繁荣。

丘成桐:是。只有自己的学问做好了,才能对国家有贡献。没有能力谈爱国,那是空谈。

张小琴:您前半生大部分时间生活在美国,2022年从哈佛大学退休之后来到清华,现在全职在清华工作,您希望未来主要把精力贡献在中国是吗?

丘成桐:假如我很功利主义,斤斤计较,培养每一个学生、做每一个学问,都有目的,坦白讲不会太成功。做学问还是要没有功利心,学问做好了以后,自然会对国家有好处。胸襟要大,才能将基础学问做好,基础学问做好自然对国家有贡献。

丘成桐先生在清华大学丘成桐数学科学中心

学好数学,

兴趣比天赋更重要

张小琴:人们经常说数学家特别需要天赋,您觉得呢?

丘成桐:天赋最多是1/3,其他靠兴趣,靠坚持。很重要的前提是,一个小孩能不能花时间看书,即专注力。许多小孩坐一两个小时就无法维持了,这些孩子一般不能成为大学者,一般好的学者七八个小时都可以专注下来。

我小时候没有钱买书,图书馆也没有太多可看的书,我就站在书店里看书,也能看三个小时。我想很少有学生能够做到这样。

除了兴趣以外要有好的老师,要知道念什么是重要的。同时,好的老师能够指引学生走一个方向,不是随便看书就能做到的。我到伯克利念书时,我接受知识的速度比在香港时快得多,因为有好的老师指导。从好老师那边学到什么是好的学问,什么是好的书。同时,我也有许多朋友、同学,后来都成为世界一流的学者,能够互相交流,这于我而言都很重要。

张小琴:好像有一种刻板印象,认为数学家或者有些科学家离群所居,一个人不食人间烟火地在做研究。

丘成桐:有些媒体刻意营造这样的形象,是完全错误的,没有一个人能够不食人间烟火。媒体描述格里戈里·佩雷尔曼关于庞加莱猜想的证明,说他不和人来往,其实完全不是这样,他不停地向我们几个朋友提问。虽然,他没有讲在研究这个问题,但事实上他在了解我们的想法,他并没有不食人间烟火。我还没有见过一个数学家完全不食人间烟火就能够做成伟大的学问,历史上没有,现在也没有。

每个重要的想法都可以找到前人做过的基础,最伟大的数学家高斯、黎曼都是从别的学者那里得到启发,没有完全孤立的数学家。

张小琴:科学家之间的相互交流是有利于科学发展的。

丘成桐:对。我认为黎曼是历史上最伟大的数学天才,但是他每项工作都可以找到与他来往的人的影响和贡献。

张小琴:科学探索虽然有它的乐趣,但有时候也很枯燥,同行者其实能够带来许多情感上的支持。

丘成桐:研究一个问题,假如没有遭受挫折就完成,你就不知道它是快乐的,正因为来之不易,才觉得它是有意义的。认为可以不费吹灰之力,以为天分好就可以得到一个结果,在媒体上大肆吹捧,很荒谬。每一个伟大的数学家都要花一定功夫才能完成伟大的工作。

2018年,丘成桐先生为高中生举办讲座

文化背景

影响数学家治学风格

张小琴:您接触过各种文化背景的数学家、科学家,不同国家不同文化背景的数学家做学问的方法会有不同吗?

丘成桐:一个国家的文化会影响当地的数学家、科学家的发展。印度的科学家、数学家和日本的不一样,和中国的也不一样。通常,每个国家都会涌现一位重要的学科开创者,跟在他后面走的人就会走类似的方向。所以,不同的国家得出不同的结果是很自然的。

张小琴:您在数学研究上面的气质和做学问的方法,是受到中国文化的影响更多,还是受到美国文化的影响更多呢?

丘成桐:都有。伯克利、斯坦福、普林斯顿、哈佛这几个我工作过的地方对我都有影响。比如我在斯坦福待了七年,培养了我第一个最重要的学生,也跟我的朋友在一起,他们不大懂几何,我教了他们,但我也受到他们的影响。我也受到中国文化影响,我的思想中最基本的一些东西还是和当年与我父亲学的内容有关。

张小琴:中国文化对您做学问的影响是什么?

丘成桐:做学问时最重要的是走哪一个方向,什么时候适可而止,什么时候走不同的方向。比如研究卡拉比猜想,我坚持要做下去,我觉得这是很重要的事情。但是,我也会把握进退的时机,这得益于从小由父亲培养起来的一种文化修养。许多文化我是学历史时学到的,该退时要退,不能一个死胡同走下去,死胡同走不动时,转个方向也可能走出来,我受中国历史的影响很大。我喜欢和学生谈中国历史。我常常讲刘邦当年在巴蜀能够走出来,成功打下天下,而刘备在四川就始终出不来,这和他们的历史背景、人格、想法有密切关系。从前有一年,我在纽约州立大学石溪分校做教授,那个时候它的微分几何研究是全世界最著名的,我是做几何的。但是,我当时决定离开那里,到斯坦福去,因为我认为他们做的研究不是我想要的,我看不到前景。斯坦福虽然没有几何学家,但是对我而言很重要,那边有我喜欢的做微分方程的主要学者。我觉得几何学我可以自己发展,但是微分方程的新方向我需要知道。所以,我做了决定,这和我从中国历史学来的想法有密切关系。我要选取一个发展学问最有利的环境,而不是执着于呆在所谓最好的地方。

做数学研究时,走什么路受到文化背景的影响。决定这个问题要不要做下去,走什么方向,这其实不一定来自学术训练,而与个人的文化修养与气质有关。我看到许多中国数学家,找个小问题研究,毫无大志,想着小问题做好了平平稳稳过一生,他没有想到做小问题也花许多功夫,做大问题就算做不完,只要有一点点贡献也是很重要的一步,影响力比小问题大得多。

张小琴:平平稳稳过一生,也是一种人生态度,您觉得不好吗?

丘成桐:我没有讲不好,但是他做不出好学问。中国的数学一直比不上美国,和这个有关。

张小琴:您希望改变这个问题吗?

丘成桐:是啊,这是文化修养的问题,需要从初中开始改变。

张小琴:所以您现在把精力用在培养少年身上。

丘成桐:对。

丘成桐先生在人文清华讲坛

数学的魅力

在于“真”和“美”

张小琴:对于对数学有兴趣的年轻人而言,您觉得数学的吸引力应该在什么地方?

丘成桐:当你看到数学的真和美,很难离开数学。但是,一定要找到它真和美的所在,找到数学的精髓,否则不会对数学感兴趣。学生们要慢慢学习,找到数学的美,引发共鸣才能向前走。

张小琴:数学对您来说意味着什么?

丘成桐:数学的真和美对我而言很重要。数学之为学,有其独特之处。它本身是寻求自然界真相的一门科学。数学家希望用简洁的数学语言将这些自然现象的本质表现出来。捕捉大自然的真和美,实远胜于一切人为的造作,正如《文心雕龙》说的:“云霞雕色,有踰画工之妙。草木贲华,无待锦匠之奇,夫岂外饰,盖自然耳。”

数学的文采,表现于简洁,寥寥数语,便能道出不同现象的法则,甚至在自然界中发挥作用,这就是数学优雅美丽的地方。将一个问题或现象完美化,然后将完美化后的结果应用到新的数学理论,解释新的现象,这就是数学家的惯用手法,与文学家的手法有很多相似的地方,只不过文学家用这种手法表达他们的感情罢了。

张小琴:您曾经说过“数学不是和人竞争,而是和大自然竞争”,怎么理解这句话?

丘成桐:人的智力是有限的,但是大自然奥秘无穷,我们要了解大自然的奥秘,找出它为什么这么漂亮、这么真实以及其中隐藏的真理。找寻大自然的真与美背后隐藏的真理,所有大科学家都是这样看,不会只为了拿诺贝尔奖而做学问。

丘成桐先生在清华

希望引领更多人

走上数学发展的新方向

张小琴:您获得了许多数学奖,那代表了外部对您的评价,您怎么评价自己?

丘成桐:我是不错的数学家,但是如果要和伟大的学者相比,比如黎曼,还是差得很远,黎曼在世才39年,但是他做了很伟大的学问,是千年罕见的学者。

张小琴:您还有要解决的新的数学难题吗?

丘成桐:数学不是单纯为解决难题,而是为了找出新方向,走一条新路线比解决难题更重要,搞清楚数学是怎么发展的,引领许多人走这条路对我最重要,当然解决难题也很重要。

张小琴:怎么样引领更多人走正确的道路是您目前考虑的事情?

丘成桐:对。

张小琴:未来十年、二十年您人生的目标和计划是什么?

丘成桐:我不想这个事,我就随着我的心走,走到什么地方,做到什么程度,我尽全力,假如做不到也没有关系。我从来不会因为希望自己十年、二十年后要做出什么而去努力。倒是有些数学研究上的目标,希望能够解决。

张小琴:是什么目标呢?

丘成桐:有些数学上重要的问题,我要搞清楚是怎么发展的,这就是我的目标。

张小琴:现在您的时间分配是怎样的,大部分时间用在教学上,还是用在自己的研究上?

丘成桐:都有,其实都不错。但是,最大的问题是要对付无聊而又要紧的事情——行政上的问题,要解决这些问题比较浪费时间,这不是一个学者应该做的事。

张小琴:我一直觉得您一方面非常乐观,认为在很近的未来就能达到很好的目标,另一方面又觉得您常常被各种各样烦心的事情所缠绕。

丘成桐:假如认为什么事情都很简单,不了解出现的问题在哪儿,就做不成事。没有办法不做这些事。

张小琴:既非常现实的面对这些困难,又非常乐观地去追求一个更好的未来。

丘成桐:对。

丘成桐先生与清华大学求真书院2022级本科生合影

(本文根据2022年9月15日,在清华大学求真书院对丘成桐先生的访谈整理而成,经本人审订。)

感谢清华大学丘成桐数学科学中心提供照片

原标题:《丘成桐:数学人生》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司