- +1

百岁亨利·基辛格辞世,回到他人生转折时刻,远眺历史的疾风暴雨

当地时间11月29日,美国前国务卿亨利·基辛格在康涅狄格州的家中去世,享年100岁。

基辛格的成长与崛起,是一个传奇。从犹太难民到哈佛学术明星,再到极具传奇色彩的外交家,1973年诺贝尔和平奖获得者,基辛格深刻影响了美国的外交政策和世界格局。中美建交、入侵柬埔寨、结束越战、中东斡旋……诸多外交大事件背后,都有基辛格的身影,基辛格式外交,时至今日,依然不容小觑。对中国民众而言,常常从新闻里听到与“基辛格”三个字作固定搭配的,是这样一句表述——“我们的老朋友”。

过去的50年里,基辛格曾近百次来华,参与、见证了中美关系的变迁。熟悉中国的基辛格,在88岁高龄时出版了《论中国》一书,试图从历史的角度理解中国,包括理解美中经贸交往的漫长历史。今年5月在百岁生日前夕,基辛格接受媒体采访,再次谈及中美关系,呼吁并强调了对话、合作和平衡的重要性。7月,百岁基辛格访华,受到国际社会瞩目。

百岁高龄的基辛格仍思维敏捷,保持着极高强度的工作:每天工作15个小时;5月底以来,先后奔波德国、英国、美国多地出席了多场百岁诞辰纪念会;接受媒体长达8个小时的不间断采访;2020年以来,已经出版了两本新书,并且还在着手新的出书计划……凭借敏锐的智慧和对哲学、历史和时事的百科全书式知识,基辛格博士被称为华盛顿最受引用的人物之一。他也意识到自己拥有健康的自我意识,他在一次演讲中所说:“我要感谢你们停止了掌声。我不可能在任何时候都表现得谦虚。”

了解他的人生,是获悉历史智慧的一个入口。在口述史著作《基辛格谈基辛格》中,身为基辛格长期助手的作者温斯顿·洛德评价道,“亨利并非完美无缺。他是谁?莱昂纳德·科恩的《赞美诗》中说,‘忘掉你那完美的奉献。万物皆有隙缝。那是光进来的地方’。我相信,历史将为他的遗产‘敲响钟声’。”

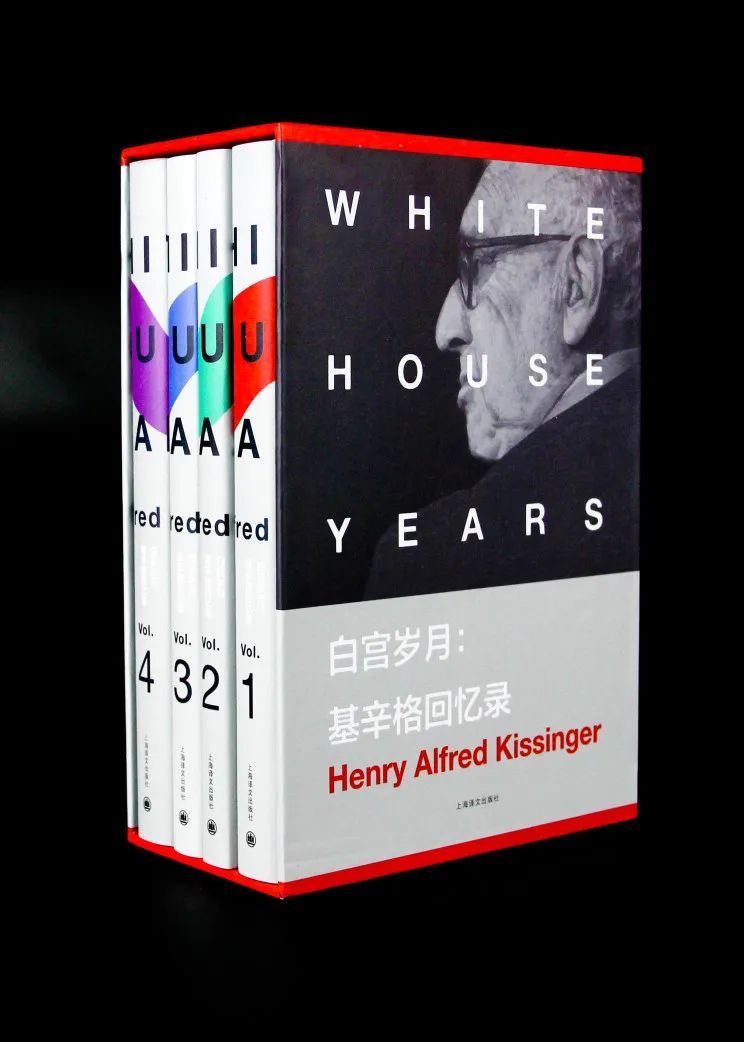

今天推荐的选读来自《白宫岁月:基辛格回忆录》一书,基辛格回忆自己从学术界走向政界的转折时刻,当他在1969年被任命为尼克松政府总统国家安全事务助理时,他如此感慨,“总统当选人或者是他的顾问们,谁也不可能知道,一阵充满了不可逾越的界限、意义含糊的情报、复杂的抉择和压在一个大国所有领导人身上的重重压力的疾风暴雨,最后会把它们冲向何方。”

《白宫岁月:基辛格回忆录》

【美】亨利·基辛格 / 著

方辉盛 赵仲强 等 / 译

上海译文出版社

在皮埃尔饭店的会见

我应查平电话之约,于十一月二十五日星期一上午十时来到尼克松的临时总部,那是在皮埃尔饭店的三十九楼。我不知道会发生什么情况,没有预料到这次谈话会改变我的生活。我想当选总统可能要我谈谈对于他面临的政策问题有些什么看法。几个整齐利落的年轻人还在接待厅中校验监控录像机。其中一个最整齐利落、最年轻的小伙子走上前来和我打招呼,他就是德怀特·查平。他彬彬有礼地把我领到大厅尽头处的一个大起居间里,说总统当选人马上就来。那时我并不知道,尼克松会腼腆得那样令人难受。会见陌生人使他感到莫名其妙的害怕,特别是如果对方处于能够拒绝或者反驳他的地位。正如他在这样的约见之前所习惯做的那样,尼克松这时多半是在隔壁房间里镇定神经,重温一遍他要讲的话,这些话毫无疑问是随手写在一本黄色拍纸簿上的,至于这本簿子,他是从来不给来客看到的。

尼克松终于走进房来了,他装出轻松自在的样子,然而却掩饰不住他内心的紧张不安。他坐在一张沙发上,背对着俯瞰第五大道的窗子,要我坐在他对面的一张安乐椅上。他的神态腼腆,缺乏自信,他的动作含意模糊,和他所说的话没有关系,好像推动他的言语和手势的是两种不同的动机似的。他的语声低沉而温和,他一面谈话,一面喝咖啡,一杯一杯的咖啡不等他要便送进来。

▲ 基辛格被提名为国家安全顾问当天

和理查德·尼克松在纽约皮埃尔酒店

他的话题是组织新政府这项任务。他说,组织问题繁重得很。他对国务院没有什么信心。国务院的人员不效忠于他。在他当副总统的时候,外事机构瞧不起他,他一下台,立刻就对他不予理睬。他决心要从白宫掌管外交政策。他认为,约翰逊政府忽视了军方,军方的决策程序没有给总统提供真正的选择自由。他觉得决不能让中央情报局插手政策的制定。中央情报局的工作人员都是些名牌大学的自由主义分子,他们往往以客观分析为幌子推行自己的主张。他们在政治上一直是反对他的。尼克松请我就这些问题发表意见。

我回答说,他不应该用外事机构过去对一位总统候选人或者甚至对一位副总统的表现来判断他们将来对一位总统会采取的态度。无论如何,一位有主见的总统总是能够控制对外政策的。关于中央情报局,我了解得太少,提不出什么看法。我同意他的看法,需要有一种比较正式的制定政策的程序。约翰逊政府的决定往往是在非正式的会议上作出的,时常也在饭桌上作出决定,就是有名的“星期二午餐”,没有其他工作人员参加,也不要他们去继续贯彻。因此,很难确切知道究竟作出了什么决定。每一个有关的机构,即使是本意再好不过,也总是按照最适合于它自己的先入之见的方式,来理解这些会议所得出的往往是模棱两可的结果。当然,它很有可能出大错和误解,也很少有机会去考虑理性探讨、连续行动或细微的差别。在我看来,必须建立一个比较有系统的结构。艾森豪威尔政府的那种繁文缛节应该避免,因为在那种情况下,决策过程往往具有各独立部门之间缔结一个特别条约的性质。但是,在我看来,某种新的连贯性和精确性是必不可少的。

尼克松扼要说明了他对外交政策的一些看法。他的见解与知识与我以前对他的看法全然不同,这使我大为惊讶。他问我,据我看来,他在外交上的目标应当是什么。我回答说,压倒一切的问题在于,要把我们的外交政策从时而乐而忘形、时而惊慌失措的历史性剧烈摇摆中解脱出来,从那种认为作出决定主要取决于决策者的癖性这种错觉中解脱出来。政策必须和国家利益的某些基本原则连在一起,这些原则凌驾于任何一届政府之上,尽管总统易人,这些原则却要保持不变。

谈到这里,谈话变得不那么明确了。尼克松很怕被人拒绝,所以在他提出什么建议时,话说得令人捉摸不定,很难猜透他的真意,不知道他是不是在表示什么具体的事情。经过经常的接触后,我才更好地了解了他那种微妙的迂回曲折的表达法。我了解到,在尼克松来说,说话就像打台球一样,重要的不是它的开初的冲力,而是后续击撞。然而在和他的第一次会见中,我只能从字面上来理解这位当选总统的话,没有别的办法。我的理解是,他问我是否在原则上准备参加他的政府,担任某种策划工作。我回答说,如果洛克菲勒州长应邀出任内阁中的一个职位,我将乐于充当他的工作人员。总统当选人没有对我的前途进一步发表意见。他建议我把我对最有效的政府结构的看法写成一个备忘录。

现在回想起来,任命洛克菲勒的可能性本来极小,如果说还有一点可能的话,显然也因为我的这句答复而消失了。理查德·尼克松无意让我作为洛克菲勒的下属参加他的政府,他更不想造成这样一种局面,让我必须在他们两个人中间进行选择。后来我才知道,我对尼克松来说有吸引力的原因之一是,我的任命可以显示他有能力吸收一个哈佛大学的知识分子。我来自洛克菲勒身边,使得这个前景更有意思。

尼克松按了一下电钮,表示谈话行将结束。一个服饰整洁、蓄小平头、模样精明的人进来了,据介绍他是鲍勃·霍尔德曼。尼克松吩咐霍尔德曼,安装一条直接通到哈佛大学我的办公室的电话线,以便当选总统以后继续和我谈话。这样的安排好像意味着纽约与剑桥之间没有正常电话联系似的。霍尔德曼把这个古怪要求写在小黄本上,但他后来并没有照办。

当我离开总统当选人的时候,我并不确切知道他期望于我的是什么。从这次谈话中,我还看不清楚,尼克松所要我做的究竟是提些意见,还是承担义务,如果是后者的话,对什么承担义务。在我走出来的时候,霍尔德曼要我到尼克松房间隔壁,他的房间里去坐坐。他也没有说什么话,能在这个基本问题上给我启发,我也没有问他。看来,他倒是急于向我介绍他的工作。他平平淡淡地解释说,他的主要职责是,防止不通过正常途径办事的情况。他必须保证,任何备忘录都要由有关白宫人员签署了意见才到达总统手里,总统和任何人的谈话都必须有一个白宫工作人员在场,以保证实施。他还指出,他要把高级白宫工作人员的“总统特别助理”的头衔改为“总统助理”,因为谁也不知道这个“特别”是什么意思。霍尔德曼把他要说的这些话说完之后,并没有要我发表意见,就很有礼貌地向我说再见。

我当天下午回到哈佛,还来得及参加我四点钟的国家安全政策讨论会。在哈佛,人们都叽叽喳喳,对我和总统当选人的会晤感兴趣,但是,没有人当真推测到,我可能被邀请在新政府中任职。没有报纸记者问及这次会见,也很少有朋友表示关心。

▲ 基辛格1971年10月第二次秘密访问北京时

第二天,我接到纳尔逊·洛克菲勒的电话,他已见过总统当选人,尼克松对他说,他做纽约州州长,比担任内阁阁员,对国家会有更大的贡献。尼克松说,由于在一九七年要举行重要选举,洛克菲勒继续作为州候选名单上的第一名候选人是十分重要的。尼克松还问了他许多关于我的问题,特别是我在工作繁忙时的表现。洛克菲勒告诉我,他在这一点上向总统当选人说,他完全可以放心。洛克菲勒平心静气地叙述了他和尼克松的谈话,没有发表什么评论;他对我是否应该在尼克松政府中供职没有表示意见。

一小时之后,我又接到第二个电话,这次是从约翰·米切尔的办公室打来的。他提议次日相会,商谈我在新政府中的职位问题。他没有解释,他所说的是什么职位,他是否以为我已经被邀请担任什么职位,或者是否仅仅是要进行另一次探讨性的谈话。

当天傍晚,我去纽约拜访麦乔治·邦迪。他在离开白宫后,担任福特基金会会长。我和邦迪多年来有着好恶参半的关系。我钦佩他的才华,甚至在他过多地用他的才华来为华而不实的主张服务的时候,我也是如此。他有时态度显得粗暴,但我认为他还是较为机灵和文雅的。他对我的态度往往是,一方面彬彬有礼,另一方面又有一种下意识的屈尊感,这是上层波士顿人用新英格兰的标准来对待外国血统、同时具有非常过激的个人作风的人们的方式。

整个说来,我是很敬佩邦迪的。他如果是生活在一个不这么革命的时代,他的事业成就本来是可能和他当作偶像一样崇敬,并且为之编写自传的亨利·斯廷森相媲美的。邦迪本来有可能在政府中历任要职,充分发挥他的才华和他很有自信的判断力,累积资历。不幸的是,邦迪开始在政府供职的时候,正是本来应该作为他的固定的研究单位的机关团体内部发生大变动的时候。因此,他总是发现自己所在的主流势力正渐渐失势。在越南问题上,他是一个鹰派。传统势力以其行为准则制造了这场战争,然而它们又士气不振,使他感到难以理解;从内心来说,他是一个保守派,他以前的一些社会关系使他参加了一些事业,最后,他对这些事业又缺乏热情。由于自己的信念和本能之间、才智和需要感情支持之间的矛盾,邦迪逐渐失去了一些选区,这些选区本来是可以使他成为像约翰·麦克洛伊或戴维·布鲁斯那样的常任公众顾问的。他的才华、个性和教养的确可以使他对国家作出更大的贡献,可是命运迄今没有给他这样的机会。

我对他十分尊重,所以他是我在会晤米切尔之前征求意见的唯一的人。我告诉他,我预料新政府会邀请我在国务院中担任一个职务。邦迪对于适合于我的职位的估计反映在他这样一句话里:他说,总统当选人如果在选定国务卿之前就先任命助理国务卿,那就不好了。他说,肯尼迪的经验证明,这样一个做法会有损国务卿的权威,而又不能增加总统的影响。邦迪告诉我,如果我可以选择的话,如果国务卿是我所了解并且信任的人的话,我应该选择政策规划司主任的职位。他在原则上没有表示强烈反对我参加尼克松政府。

我见到约翰·米切尔的时候,他正坐在写字台后面抽烟斗,他很自信,沉默寡言,显得是一个实权人物。他一见我就直截了当地问道:“关于国家安全的工作,你决定怎样?”

“对此任命,我一无所知。”

“啊,老天爷,”米切尔说,“他又把事情弄糟了。”米切尔从转椅中站起身来,蹒跚地走出了房间。五分钟后,他回来说,总统当选人要见我,于是他送我走出大厅。

这一次,尼克松的主意很清楚了。要我出任总统国家安全事务助理。总统当选人主要是重复他两天前说过的话,更着重强调中央情报局无能,国务院不可靠。因此,对于他个人以及他要从白宫掌管外交政策的计划,总统国家安全事务助理这个职位对于他都具有关键性的意义。我们简短地谈了一下工作。我强调说,在我以前几次担任顾问职务的时候,我一直拒绝见报界代表。总统当选人欣然同意我应该继续保持沉默。在这一点上,我们两个人都证明不是特别有远见。

我心里很明白,尼克松就是二十多年来在政治上遭人唾骂的理查德·尼克松。由于这个原因——如果没有其他原因的话——我觉得不能当场就接受这个职位。我告诉总统当选人说,如果我得不到朋友和同事们精神上的支持,我对他是没有多大用处的——这个判断后来证明是错误的。我要求给我一个星期的时间来和友好们商量。

这个异乎寻常的要求在不小的程度上反映了学术界思想的局限性和哈佛教授们的妄自尊大。在这里,美国总统当选人邀请一个在外国出生的教授担任世界上最有影响的职位之一,这位教授居然犹豫不决,要去和同事们商量,而这些同事,在选举中是一致反对尼克松的,将来肯定也会反对他。总统当选人这样做也许是在冒一场巨大的政治风险;这位未来的顾问不愿牺牲他的学术上的同事们的尊敬。尼克松本来是满有理由一笔勾销,叫我忘记这整个事情的。然而,尼克松却宽洪大量地接受了我延期答复的要求,这个要求本来是不值得他这样宽厚对待的。他还相当令人感动地提出了杜克大学里对他有了解的几个教授的名字,这些教授对于他的道德水平的评价比我从哈佛能了解到的更加公正。他还说,如果我定期把一些知识分子带到白宫来,使我们听到各种各样的见解,他会感到高兴的。他特别尊崇像英国的阿拉斯太尔·巴肯和法国的雷蒙·阿隆这样的人。

在这次会见之后,我立即开始征求我的朋友和同事们的意见。他们个个都劝我接受这个职位。毫无疑问,他们的意见带有这样一种愿望,希望华盛顿某位有影响的人是他们的熟人,能够提供代表他们接近权力的机会。在肯尼迪执政的年代后,接近权力的欲望已经成为许多学者先生们的癖好了。就是在那个时候种下了将来的误会的种子。我的有些友好把我们之间的关系不仅当作接近权力的保证,而且看作是他们的见解取得优势的保证。但是,这是不可能的,原因有二:尼克松和知识分子之间的敌对情绪无论是在哲学上还是在个性上都有深刻的根源。尼克松并不是真正信任他们,他们也不是真正接受尼克松。他们有时可以并存,但从来不能合作。虽然我尊重我的同事,也喜欢他们中间的许多人,然而作为总统助理,我势必只能为我的首脑效忠,因为我毕竟在很大程度上参与制定了他的政策。随着时间的流逝,这种看问题角度的分歧引起双方的许多痛苦。

和纳尔逊·洛克菲勒的谈话是决定性的。他说,我没有选择余地。这个邀请是一个义务。拒绝会是一个纯粹自私的举动。如果我拒绝应召,那么我就会为每次外交政策上的失败而责备自己,而且的确,我会受到严厉的批评。于是,在十一月二十九日星期五下午晚些时候,那是在洛克菲勒饭厅里接到第一个电话之后一个星期、在被邀请担任这个职务之后两天,我打电话给尼克松的顾问布赖斯·哈洛,请他转告总统当选人,我荣幸地接受邀请。

预订在十二月二日星期一上午十时宣布这件事。

于是就发生了这样的情况:总统当选人和我走上皮埃尔饭店舞厅的乐队指挥台,去举行我的第一次记者招待会。尼克松像通常一样神经紧张。为了避免任何批评,他宣布了一个和他私下对我谈的大不相同的计划。他说,他的总统国家安全事务助理主要职责是进行策划。他打算任命一位强有力的国务卿,总统国家安全事务助理不会介入到总统和国务卿之间去。国家安全事务助理将处理长远问题,而不是策略问题。我证实他的话反映了我自己的思想,还说我并不打算在外交政策问题上公开发表意见。

但是,每一届新政府所作的保证就像波涛汹涌的大海上漂流的树叶一样。总统当选人或者是他的顾问们,谁也不可能知道,一阵充满了不可逾越的界限、意义含糊的情报、复杂的抉择和压在一个大国所有领导人身上的重重压力的疾风暴雨,最后会把它们冲向何方。

新媒体编辑:郑周明

配图:历史资料

原标题:《百岁亨利·基辛格辞世,回到他人生转折时刻,远眺历史的疾风暴雨|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司