- +1

译者手记|为什么我们要读一家咖啡店的记录?

原创 童桢清 新星出版社

大坊咖啡店在2013年12月23日关店。到今天已经过去了10年。

10年时间里,它的存在不曾被忘记,曾经的客人把在这里的时光视为人生瑰宝珍藏在心里,现在它成为一本书,被永久地留存下来。

交完译稿,拿到出版社寄来的实体书,恍然间我竟然陷入了困惑。

为什么一家仅能容下十来人、菜单上只有咖啡以及少量非咖啡因饮品的店,能够隽永地留在客人的心中,成为不论日本还是海外无数甚至没有去过大坊咖啡店的咖啡从业者以及爱好者心之神往的场所,甚至成为一本书跨越重洋?

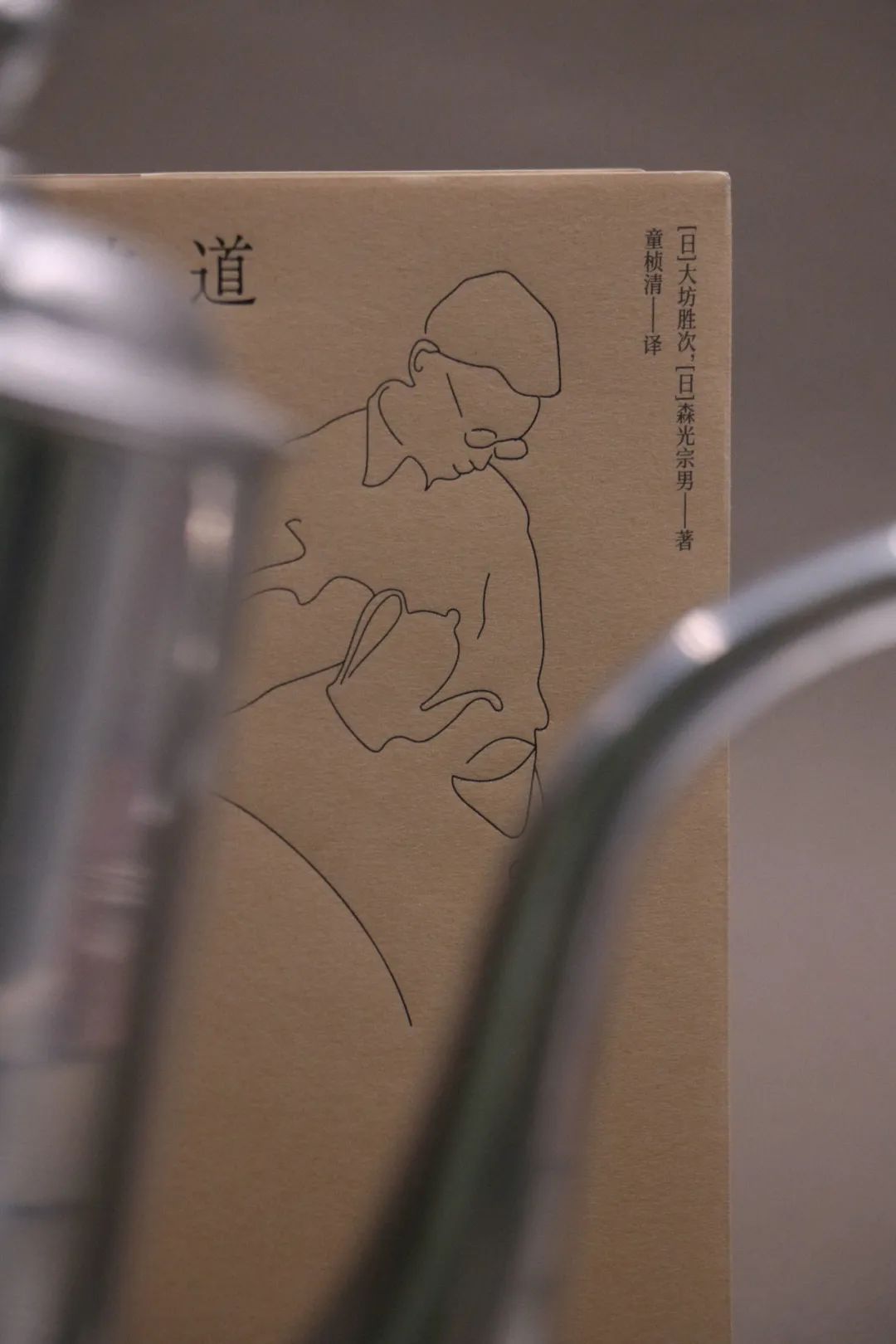

很难去定位《大坊咖啡店手记》这本书。

如果仅仅把它理解为一家咖啡店的文字记录,相比诸如El Bulli、Noma等在世界舞台上星光熠熠的明星餐厅的主厨写下的奋斗史和菜谱书籍,大坊咖啡店这样一家只容得下十来人,单价消费不到1000日元的个体咖啡店的文字记录,我想在大部分人看起来都不免显得“单薄而寡淡”。

然而,如果把《咖啡之道》和《大坊咖啡店手记》两本书相互映照,我们可以模糊地看到一个不同于当今主流的咖啡工业革命到精品咖啡发展历史的轮廓,一片独立的流域。大坊咖啡店正是我们抵达这片流域途中看见的一朵闪耀浪花。

咖啡在日本的本土化

大坊胜次,如今已经成为日本咖啡文化在海外的代名词。

许多人初识大坊咖啡店,是因为2014年那部关于咖啡的纪录片《一部关于咖啡的电影》。

电影以及网络媒体的传播让海外知道了大坊咖啡店的存在。但它所代表的日本传统咖啡文化远比寥寥几帧镜头所呈现的要更加深邃和悠远:咖啡进入日本后的本土化发展,以及以大坊咖啡店为代表的日本手冲咖啡图景在21世纪初期,重新塑造了咖啡饮品的呈现面貌。一杯咖啡的呈现,开始成为许多精品咖啡从业者的追求。

虽然一杯咖啡的呈现形式是精品咖啡和日本传统咖啡的共同点。然而两者在制作方法和风味上都有着巨大的不同。通过烘焙过程来创造咖啡风味和用法兰绒滤布进行萃取是最能体现日本手冲咖啡制作方式的两大特征。

通过烘焙过程来创造咖啡风味,其产生背景除了从咖啡被引入日本时就延续的欧洲传统之外,还有一种解释是二战后,一片荒芜的日本很难进口到高质量的生豆,这样的现实让日本咖啡从业者们不得不去思考如何通过烘焙来让咖啡变得好喝。这一番探索让烘焙自然而然地朝着深度发展。

日本咖啡发展的第二个特点是法兰绒萃取。它的出现和普及同样也要追溯到二战前后的时期。

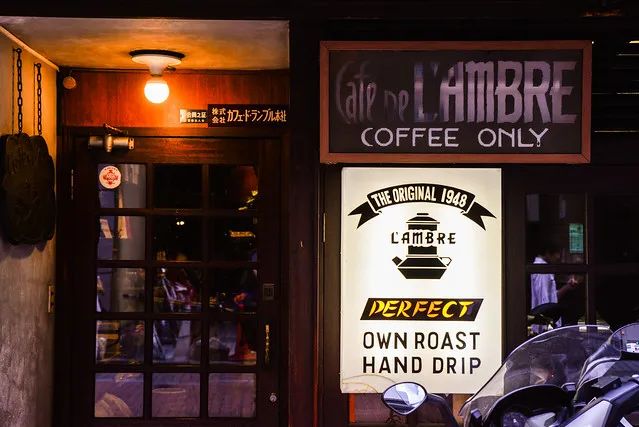

今天我们看到的法兰绒萃取方式在日本最早出现在1935年~1937年之间,由当时痴迷咖啡的三浦义武发明。三浦每周六下午在位于东京银座的白木屋百货店7层举办“享受咖啡的聚会”。在“聚会”上亲眼见到三浦示范法兰绒手冲的关口一郎先生,1947年在银座开了“琥珀咖啡馆”。

之后在东京,标交纪的“moka咖啡店”、田口護的“巴赫咖啡”相继出现,这三家被称为“东京摩卡三大家”的咖啡店都延续了三浦义武发明的法兰绒萃取方法。在这样的传承中,法兰绒手冲成为了日本传统咖啡的特征之一。

70年代的独立咖啡店与独立人生

日本社会经济在1965年到1970年的五年时间里经历了超高速发展。进入70年代之后,社会经济陷入增长瓶颈期。大量上班族厌倦了个体被市场裹挟的人生,他们纷纷选择离开大企业,找寻独立生存的方式。离开组织的个体梦想着建立自己的一片天地,于是开咖啡馆成为当时很多日本年轻人的选择。

日本的咖啡店文化在70年代~80年代迎来了巅峰。到1981年,日本全国一共有15万家咖啡店,其中13万家店是个体经营。

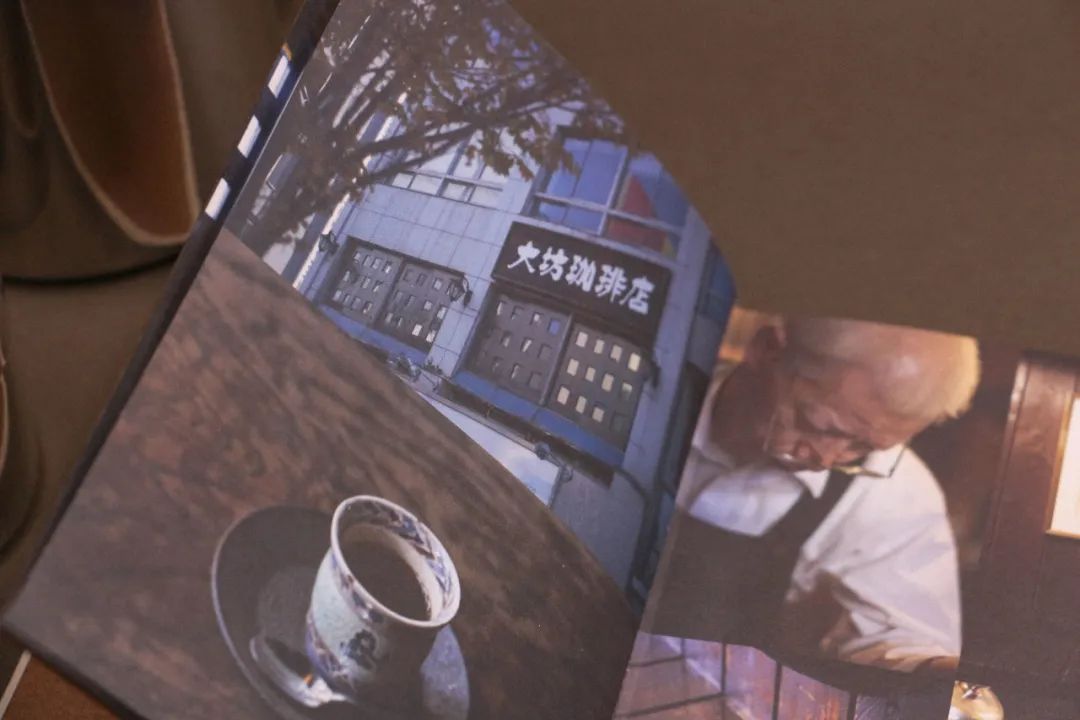

如雨后春笋般涌现的独立咖啡店之一,便有1975年开业的大坊咖啡店。

大坊先生出生于1947年,商业高中毕业后,他进入了东京的一家银行工作。“从被录用的时候开始,我就产生了迟早有一天会辞职的想法。……我的内心是如此抗拒加入某个组织。也许是我的性格使然。当了几年的上班族之后,1972年进入长畑骏一郎的‘大路咖啡店’工作了一年时间。随后在1975年,在东京港区南青山的二楼开了自己的咖啡店‘大坊咖啡店’”。

大坊先生选择把咖啡店开在东京的青山地区。在那个年代,青山是东京都市青年文化的中心,也是一片个人可以坚持自我的地方。这里的很多人“过着单打独斗式的生活”,在青山有青年时尚杂志的编辑部,这里生活着作家佐藤隆介、向田邦子,创意人糸井重里。

“不属于任何组织、不受任何保护、靠自己活下去,我认为这样的生活是理所当然的。”

在探索中实现对味道的极致追求

在70年代日本独立咖啡店发展的黄金时期,各式各样的咖啡店百花齐放。为了提升自家店的竞争力,很多独立咖啡店的店主开始思考如何确立自己的特色。最初他们着眼于提供尽可能多的不同产地的咖啡豆、用不同的萃取方法来实现自家咖啡的差别化。

大坊先生在书里回忆道:“当时,大多数咖啡专门店采取的方式是在吧台上摆着一排虹吸壶,让来客品尝世界各地的咖啡”。

逐渐地,店主们发现这样的方法能实现的差别化口味非常有限。于是其中一些人开始把重心放在对烘焙技术的钻研上。鉴于当时日本国内关于咖啡烘焙并未存在教科书式的专业知识,日本的咖啡从业者们要想提升烘焙技术,只能通过不断地试错、摸索、总结、修正来实现自己理想的味道,从而确立起自己的风格。日本的咖啡由此正式进入“自家烘焙”的时代。

大坊咖啡店便是其中之一。

大坊先生在书中的第三章里详细地写下了自己的烘焙理论和品测笔记。但他反复强调:

“有一百个人做咖啡,就有一百种味道。我的咖啡的味道也是这一百种之一。这里的烘焙方法不过是做出我的味道的烘焙方法而已。”

追寻咖啡风味的源流

由于没有权威的理论参照,在开始探索之前,咖啡店店主们最先想到的是,找到自己心中理想的味道。

就像琥珀咖啡馆的关口一郎先生在30年代的白木屋喝过三浦义武的咖啡后念念不忘,等自己开店后采用法兰绒手冲来呈现咖啡。对大坊先生而言,开店前喝到的标交纪的“咖啡店moka”的咖啡、长畑骏一郎“大路咖啡店”的咖啡是他所追求的咖啡的味道原点。“那个时候的体验直到现在依然在我的心里,告诉我要做出那样的咖啡……这些记忆影响着我,影响着我的咖啡。”

战后40年代,关口一郎在东京银座的琥珀咖啡馆,襟立博保在大阪难波的咖啡店“なんち”成为自家烘焙的东西两大高峰,至今为后人称为传奇。1962年,标交纪被襟立博保先生的咖啡所折服,在东京吉祥寺开了自己的咖啡店“咖啡店moka”。在这里,打工的森光宗男站在吧台里,和前来喝咖啡的客人大坊胜次相遇。

70年代,森光宗男在福冈创立“咖啡美美”,大坊胜次在东京开了“大坊咖啡店”,这两家咖啡店被同时代的人称为自家烘焙的南北两极。

在一代又一代咖啡人的探索过程中,咖啡的味道实现了代际间的传承与演变。

虽然“大坊咖啡店”的空间已经不复存在,襟立博保、关口一郎先生已是仙逝之人。但在今天,我们仍然可以在东京、札幌、仓敷等地找到后人们传承下来的味道。

从公民馆到一杯咖啡的时间

现在很多时候我去一家咖啡馆,会对里面的咖啡品质有所期待。但在咖啡馆出现之初,咖啡馆和好喝的咖啡之间并没有必然的联系。

17世纪,伴随着西欧市民社会的出现,咖啡店充当了交流和信息交换的空间,在英国和法国得到快速的普及。相比于咖啡本身,咖啡馆作为市民公共生活的功能是它们在欧洲普及的关键因素,咖啡反而本身并没有那么重要。

在日本,咖啡店同样发展于明治维新后社会的近代化进程,但在它渗透进日常生活的过程中,咖啡店的重心逐渐转变为关注味道本身和一杯咖啡的呈现方式,以及主人构建主客关系的空间。它变成了一个游离在公共和私人两端之间的真空地带。在这里,我们和他人共享着一个空间,却享受着独处,也享受着一杯咖啡所带来的与他人无言的连接。

如同大坊咖啡店所呈现的,咖啡馆承载起一个人追溯过去、感知当下的场域。“咖啡店最大的功能在于用一杯咖啡给予人瞬时的舒心。”法兰绒手冲很慢。一滴一滴咖啡液体落下,有人打盹,有人放空,有人追忆往昔。等待一杯咖啡的时间成为一个人在繁忙生活中回归自我的时间间隙。饮尽一杯咖啡,回归气定神闲。

平行于历史的个体记录

大坊咖啡店每天九点开门,七点大坊先生就会到店里进行烘焙。他用的手摇烘豆机一次只能烘焙一公斤的豆子。开业38年的时间里,大坊咖啡店的门没有一天在白天是紧闭的。

他说自己是以“毫无保留地打开自己的方式”来经营着咖啡店,因为这是他仅会的方法。也许是大坊先生坦然又谦卑的性格,让这个空间里的人与人之间自然而然形成真诚而对等的关系。

坐在吧台前的客人明说自己讨厌咖啡,每次都点一杯红茶,他赞叹客人的直率。有客人去隔壁吃完荞麦面后都会来店里点上一份咖啡布丁,这位客人第一次喝下咖啡后苦笑着说“真苦啊”,大坊先生只称赞客人的诚实。

“大家都是一样,来喝一杯咖啡而已。只需一杯咖啡的钱,就在这个空间创造了一个平等的世界。”这是大坊咖啡店坚持的信念,也是抵达他人的捷径。

第三波咖啡浪潮、第四波咖啡浪潮,咖啡市场的浪潮在不断翻新。神奇的是,大坊咖啡店如同一块坚石,流行的浪潮翻滚,时代更迭,它屹立不倒。标交纪先生说,开始自家烘焙之后,别人的店再也不会占据他的心。

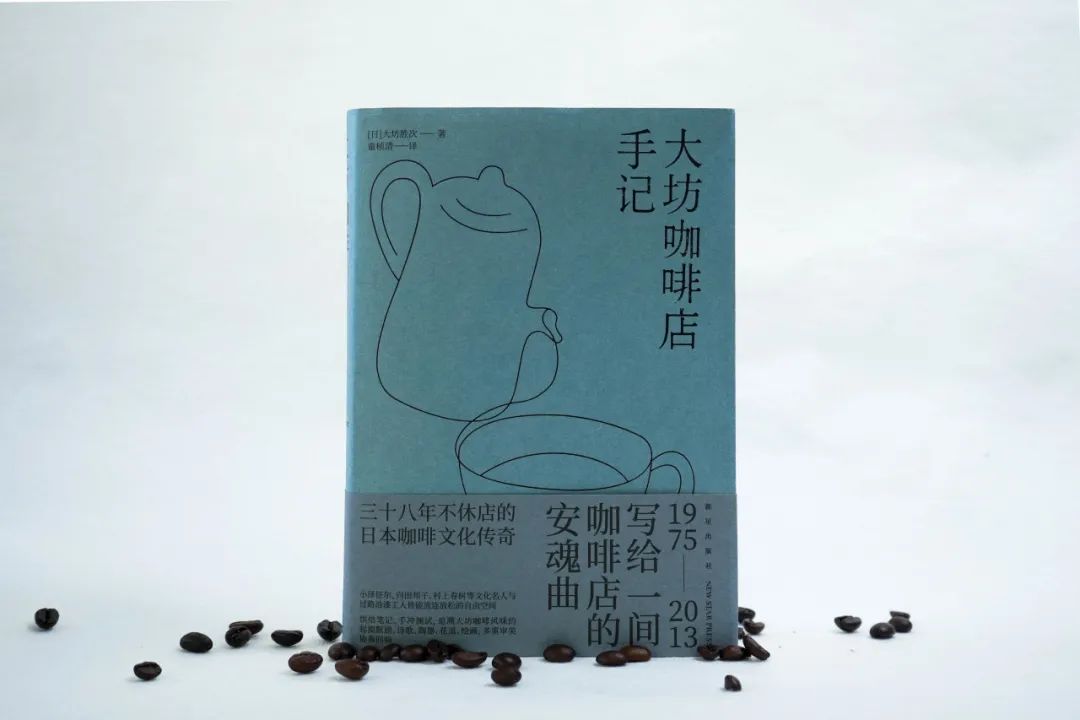

《大坊咖啡店手记》是一本打开大坊胜次咖啡店的“指南”,是对个体世界的记录。评论家小林秀雄说过,“个人的存在平行于历史”。看着现在出版的这本书,我想,也许最后真正留下来的,是坚持对物对事保持赤诚之心的个体。

感谢我身边坚持为客人呈现一杯美味咖啡的从业者朋友们,是你们给予我这篇文章的想法。

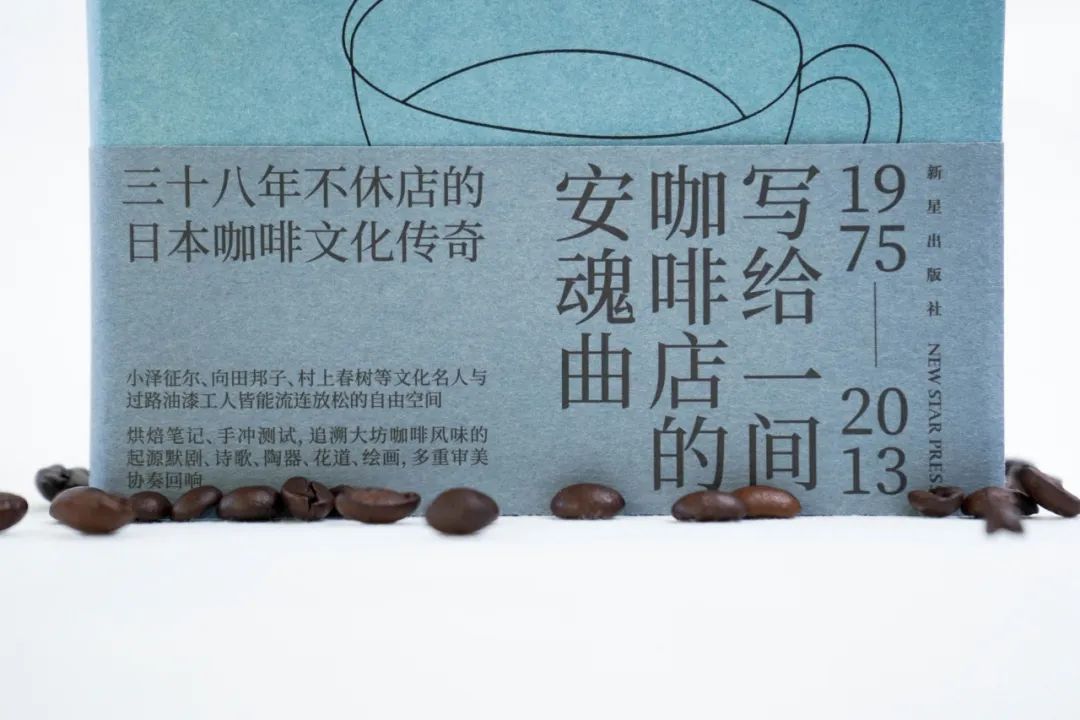

内容简介:2013年,在咖啡爱好者的一片叹息中,开业三十八年未曾休店的“大坊咖啡店”,因所在大楼老朽而关闭。至今,怀念之声仍不绝于耳,更增添了这间咖啡店的传奇色彩。店主大坊胜次先生自开业以来坚持手摇烘焙咖啡豆、不断测试调整风味、使用法兰绒滤布和点滴法萃取咖啡、平等待客……使这里成为小泽征尔、向田邦子、村上春树等日本文化名人与路过店铺的油漆工人皆能流连放松的自由空间。

闭店五年后,大坊胜次先生饱含着对客人们的感谢与怀念,回顾了他在咖啡店的时光,用11篇内容包罗万象又充满哲思的随笔探讨了咖啡、艺术与生活,留存下大坊咖啡店的精神,并与其做正式的告别。

——在这里看我们的新书喔(<ゝω・) ★——

原标题:《译者手记|为什么我们要读一家咖啡店的记录?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司