- +1

《奥本海默传》作者、译者对话:智慧是知道终将失去什么

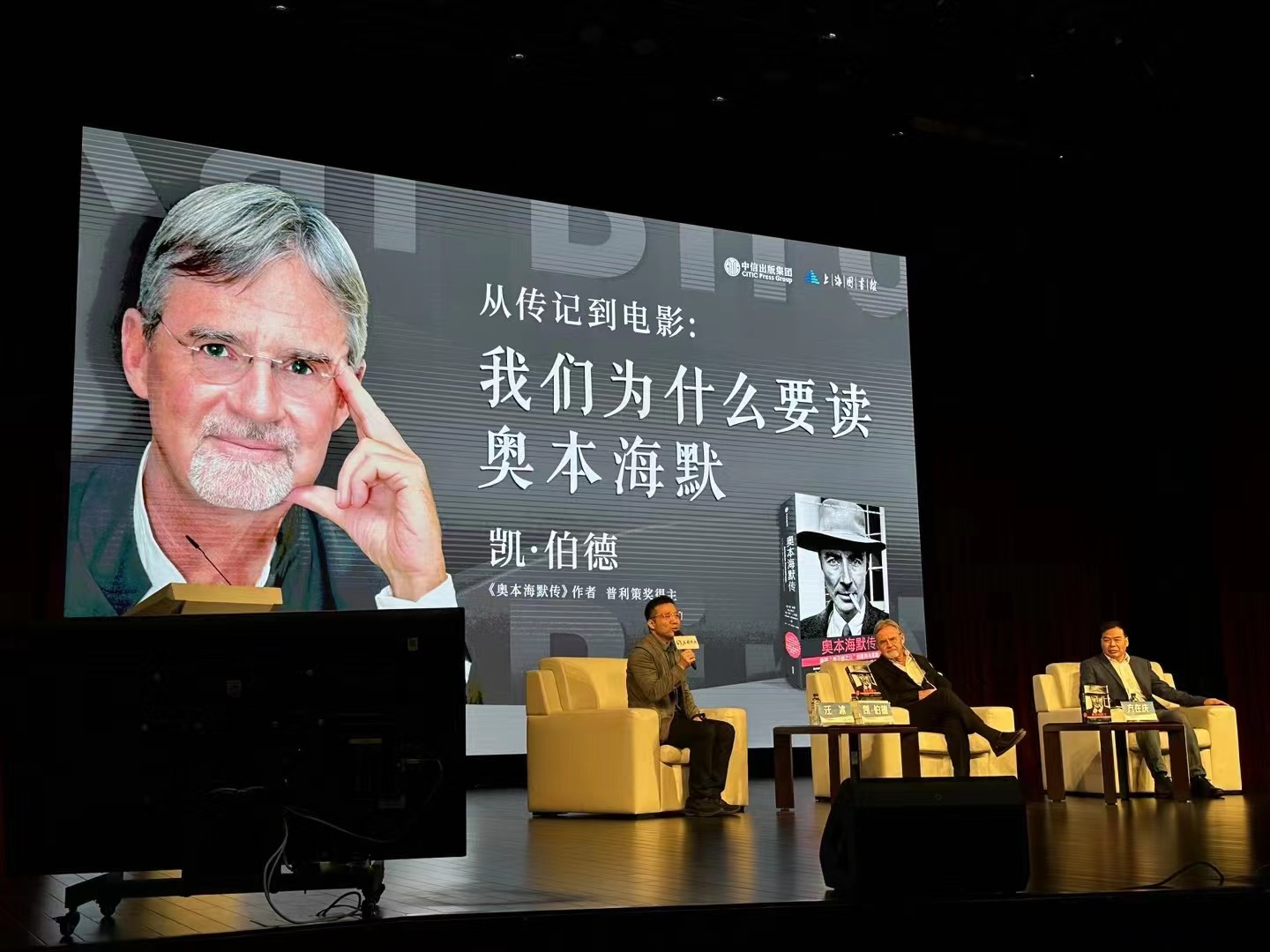

《奥本海默传:美国“原子弹之父”的胜利与悲剧》作者之一凯·伯德,中文版译者、北京大学精神卫生学博士汪冰,中文版审校、中国科学院自然科学史研究所研究员方在庆近日在上海图书馆东馆对谈。澎湃新闻记者 吴跃伟 图

克里斯托弗·诺兰执导的电影《奥本海默》带火了相关图书。

近日,该电影的原著的作者、中文版译者、审校三人在上海图书馆东馆对谈。现场领取的电影海报显示,该电影也将在2023年12月底上线腾讯视频。

该电影的原著是《奥本海默传:美国“原子弹之父”的胜利与悲剧》(以下简称《奥本海默传》)。英文版American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J.Robert Oppenheimer于2005年出版,次年便获得普利策传记文学奖。该传记由美国传记作家凯·伯德(Kai Bird)和历史学家马丁·舍温(Martin J. Sherwin)历时25年完成。

2023年8月,中信出版社出版该书的中文版。译者是北京大学精神卫生学博士汪冰。审校是中国科学院自然科学史研究所研究员方在庆。

2023年8月,中信出版社出版《奥本海默传:美国“原子弹之父”的胜利与悲剧》的中文版。

另一个“奥本海默时刻”

在上海图书馆东馆的对谈,是2天内凯·伯德在上海面向公众的第3场分享。此前两场分别在复旦大学管理学院和上海誌屋举行。

凯·伯德表示,奥本海默的故事很特别。1945年,在美国,他成了名人、美国英雄,然而9年后,他突然被送到一个秘密的安全听证会上受审。他被羞辱,在政治上被摧毁。美国联邦调查局从1940年开始监视奥本海默,非常仔细地观察他,试图证明他是美国共产党的一员。但在联邦调查局的文件中,没有证据表明他加入了美国共产党。虽然奥本海默被美国共产党的活动所吸引,但他是“粉红色的”,而不是“红色的”。

凯·伯德认为,科学家应该有意识地成为公共知识分子。人工智能是一项令人担忧的技术。我们显然正处于另一场改变世界的科学革命的前沿。这是另一个“奥本海默时刻”——一个我们应该停下来思考我们正在做的事情的后果的时刻。同时,我不认为我们能阻止科学的发展,或者能阻止人工智能的发展。我们需要长远地努力地思考:如何监管它?如何利用它来带来好的影响,而避免带来灾难?

脆弱的人

“脆弱”,不止一次被三位嘉宾在分享中提及。

《奥本海默》电影的原著是《奥本海默传:美国“原子弹之父”的胜利与悲剧》(简称《奥本海默传》,American Prometheus: The Inspiration for the Major Motion),其英文版于2005年出版。

凯·伯德说,奥本海默是一个脆弱的人,但他知道如何用内心的力量来克服他面对的困难。他的青春期很长。在实验物理上,他是个失败者,因此转向理论物理。奥本海默很聪明,能够在不到一年的时间里完成了博士论文,拿到了他的博士学位,成为美国加州大学伯克利分校物理学教授。但他起初是一个糟糕的老师,不知道如何讲课,说话轻声细语,学生听不清他说话。最终他学会了如何教学,变得口才很好。他把每个词都说得很清楚,讲的话很长,但不需要提纲。

奥本海默家境富裕,被认为是“贵公子”。汪冰表示,奥本海默的父母尽己所能,满足了他所有成长上的需要。母亲弥留之际,奥本海默跟老师说,“我现在是世界上最孤独的人”。有人说他连一个汉堡摊儿都经营不了,但一个脆弱的、偏内向的人,最终主导人类第一次大科学工程——庞大的曼哈顿计划。

方在庆表示,奥本海默在德国哥廷根大学求学时,很快就崭露头角,“可是他的心理上还是比较脆弱”,应该说理论物理学家和数学家马科斯·玻恩对他的处理,对他来说也是一种心理打击,但是这次他站住了。这是一个很好的蜕变过程。经历一次次的打击,甚至人生的至暗时刻,奥本海默没有放弃。

自相矛盾的人

在对谈中,汪冰表示,奥本海默一方面说他是世界的破坏者,但另一方面他又说从不后悔参与原子弹的研究,这似乎是自相矛盾的。

凯·伯德说,奥本海默喜欢给出令人非常难以捉摸的答案。“20世纪早期,我想是在1960年,他唯一一次访问日本时,没有去广岛和长崎,所以他从来没有看到原子弹造成的破坏。当他抵达东京机场时,一位日本记者问他,‘奥本海默博士,你对你所做的事情感到后悔吗?’奥本海默在那里站了一会儿,‘我只能说昨晚我睡得不比前一天晚上差,也不比前一天晚上好。’是的,他从来没有公开表示对自己的所作所为感到后悔。但传记作家发现,他的妻子姬蒂在写给一个朋友的信中提到,1945年8月广岛和长崎两个城市被原子弹轰炸的消息传来时,奥本海默陷入了深深的抑郁,以至于她不知道他是否能活下去。换句话说,他是如此的沮丧,可能会自己结束自己的生命。”

“作为一名科学家,他知道他别无选择。科学家们将会知道你无法阻止科学的发展。人类是非常好奇的动物,会尽一切努力去弄清楚周围的物理世界。奥本海默担心德国科学家会给希特勒提供炸弹,然后法西斯主义会在第二次世界大战中获胜。然而在广岛和长崎原子弹爆炸实践之后,他把自己从一个在洛斯阿拉莫斯这个秘密城市制造这个‘小玩意’的人,变成了一个四处警告政客和美国人民的人。他说,‘这是一种可怕的武器,我们不应该依赖它。’当苏联人在1949年引爆了他们的原子弹时,这在美国引起了混乱,人们变得疯狂。‘答案是,好吧!我们需要建造一个更大、更好的炸弹,也就是氢弹。’从政治上讲,杜鲁门不想显得软弱,他忽略了奥本海默的建议,授权发展氢弹。当艾森豪威尔将军在1952年成为总统时,也授权制造更多、更大的武器。他奇怪地认为这是一种廉价的防御方式。奥本海默向艾森豪威尔解释,‘这些炸弹并不便宜,它们不是防御武器,它们不能在战场上被理性地使用。它们没有军事目标,而只是摧毁城市、杀害集中在城市里的大量平民的武器。’他想要禁止核弹,并在国际层面上建立管控,以确保可以检查任何工厂和实验室,确保核武器没有被开发。但是没有人听他的。他的建议被拒绝了。当他开始越来越多地谈论这个话题,1954年,他们追捕他,把他打倒,摧毁一个作为公共知识分子的奥本海默。”凯·伯德说。

方在庆表示,我们现在所有的重构都有一个特别明显的过程。他觉得,人们对奥本海默的部分认识是虚构的,比如说第一颗原子弹的试爆后,传言奥本海默说“我变成死神了”。但实际上,当时他并没说这话。当时他跟弟弟说,“我们做到了”。(We did it.)

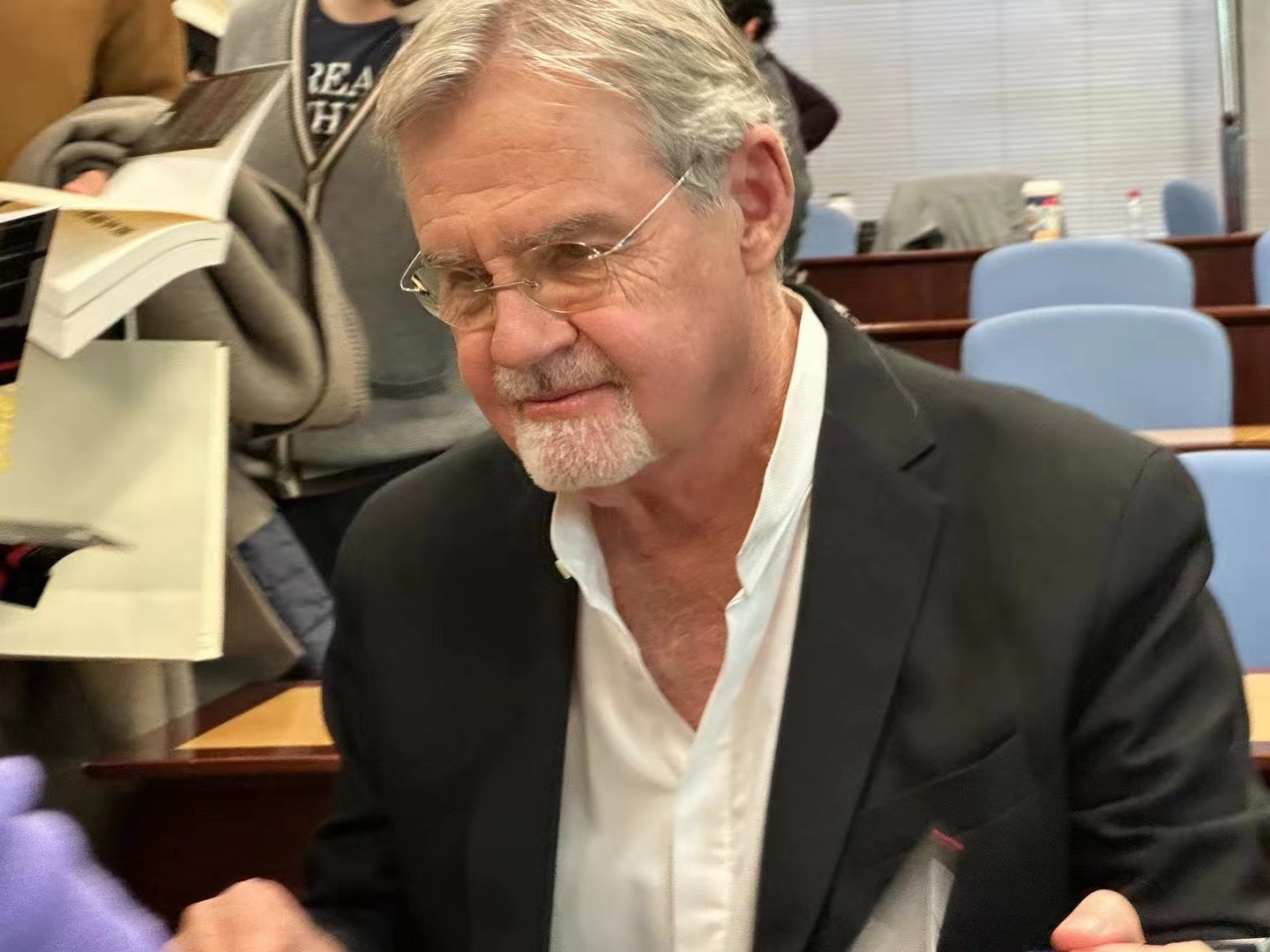

《奥本海默传:美国“原子弹之父”的胜利与悲剧》作者之一、美国传记作家凯·伯德在上海为读者签名。

方在庆表示,此外,还有一位科学家实际上起了很重要的作用,就是(丹麦物理学家)尼尔斯·玻尔。奥本海默后来做的所有东西,实际上是按照尼尔斯·玻尔跟他讲的来做的。这里面有两种较量,一个是实际的政治已经不可阻挡了。当时冷战发生了,军备竞赛加剧。但是大部分知识分子,理想地天真地认为是通过自己的呼吁,能够让这场战争竞争停下来。但是对于实际政治运作的影响非常小。“在这种意义上来说,我觉得奥本海默是知其不可为而为之,这可能也是比较可贵的地方。因为在这种时候,知识分子再不发声,都交给那些政治家的话,可能是比较危险的。”

聪明VS智慧

AI(人工智能)会让传记作者没有饭吃吗?

凯·伯德表示,他们曾让ChatGPT写一段关于凯·伯博德的传记。结果ChatGPT(自动对话代理,聊天机器人)说,“凯·伯德是一位在斯坦福大学任教的美国传记作家”。我是去过斯坦福大学,用它们的档案做过一些研究,但我从没在那儿教过书。

我们需要人工智能生成它所说的话的证据。我们需要脚注,我们需要看到原始材料。应该有一种方法让山姆·奥特曼和他的同事们对人工智能进行编程,建立护栏。有很多棘手的问题要解决。我认为这确实是一个“奥本海默时刻”:我们需要吸取奥本海默的教训,需要更多像奥本海默那样的科学家站出来成为公共知识分子,谈论我们周围的科学和技术对政治和政策影响,向我们解释我们所面临的理性选择。

方在庆则表示,我比较乐观,其实ChatGPT也没那么可怕,因为它经常犯一些错误,说明我们人类在很多方面还是要超过它的。在一些简单的程序方面,它肯定能替代我们。但是像任何一个新的技术出现时带来的那种恐惧一样,这些问题可以通过新的技术来解决。所以我总体是比较乐观的。

在上海图书馆东馆,凯·伯德表示,人工智能是一项令人担忧的技术。我们显然正处于另一场改变世界的科学革命的前沿。这是另一个“奥本海默时刻”——一个我们应该停下来思考我们正在做的事情的后果的时刻。

汪冰则表示,他读这本传记最深刻的一个感受就是,对人类来说,也许最大的威胁并不是核武器、基因编辑,或者人工智能,而是我们的智慧和我们手中所掌握的力量之间的差距。我们是不是比我们的父母,或者2000年前的哲人更智慧了?没有人能够确定这一点。在书里有一个细节特别让他触动:奥本海默的老师在写给学生的信中说,他希望他的学生不是更聪明,而是更智慧。“我想了半天,聪明和智慧是什么区别?后来我有一点点感悟,聪明是‘想办法去得到’,而智慧是‘知道我们终将会失去什么’。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司