- +1

索尔·贝娄之心:从青年索尔到老年索尔

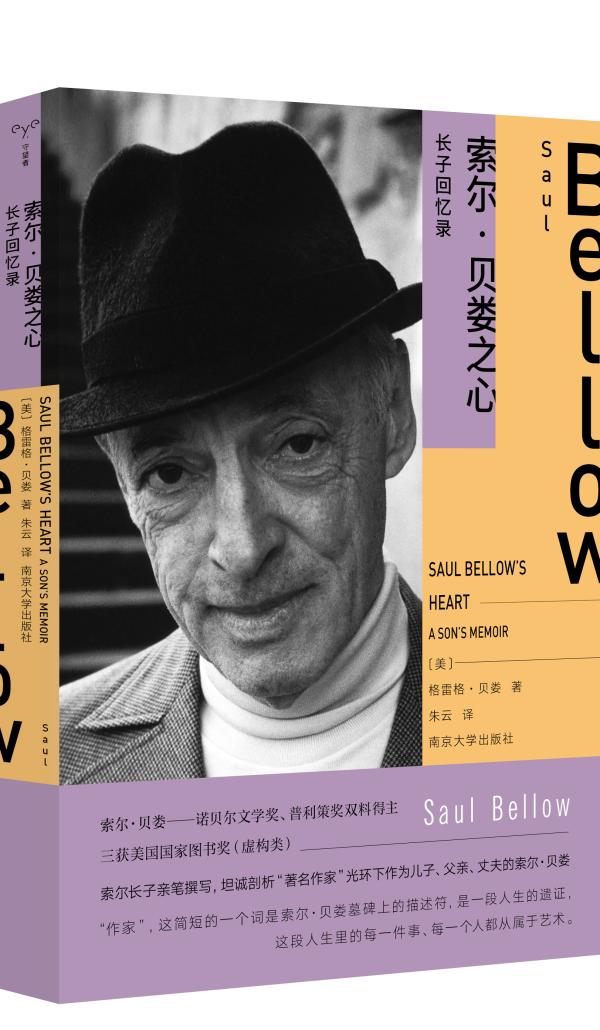

编者按:索尔·贝娄是美国二十世纪极富影响力的文学大家。他是众所周知的诺贝尔文学奖得主、美国文学之父,但大众对他的真实内心其实知之甚少;他好辩易怒,性情暴躁,但他心底一直有一个温柔的角落留给他的长子格雷格。在《索尔·贝娄之心》里,格雷格展现了那个不为人知的青年索尔——平易近人,内心柔软,奉行平等主义的社会价值观,不仅能嘲笑这世上的愚昧,还敢于自我嘲讽。可是索尔的温柔可亲日渐消失,他的社会观点日趋僵化。最终变成世人所熟知的老年索尔。这些改变给索尔与格雷格的感情带来了重创。然而,思想上的龃龉并不能拉开两人心的距离。在这本温暖、深情的回忆录中,格雷格袒露了他与索尔之间的分歧、争执与遗憾,剖析了索尔·贝娄从“青年索尔”到“老年索尔”的巨大转变,为读者还原了那个盛名之下真实、复杂、有血有肉的人。

无论以哪种标准来看都是一本阴暗之作的《赛姆勒先生的星球》中,索尔担忧文明社会的未来会受到威胁。经历了1968年民主党全国代表大会上、大学校园里、各条街道上对民政当局的公然反抗,十年之后,索尔担忧这些动荡很可能会瓦解凝聚社会的传统纽带。当下获得政治权力的我这一代人、女性、黑人愤怒地反对社会不平等,这对长达2500年的西方文化构成了威胁,而这样的文化正是索尔一直研究并奉献了终身的对象。

20世纪70年代后期和80年代,索尔开始批评日益高涨的社会政治正确潮流,并开始在种族与性别问题上采取保守立场。索尔拒绝考虑被剥夺权利的群体应享有的利益,这与人们对他的预期背道而驰。我非常伤心我从越来越愤世嫉俗的父亲那里听到这样的观点,它们偏离了我们所主张的公平、尊重与关怀的家庭准则。

他的愤怒干扰了“青年索尔”的那些精妙观点,使其被他曾经一度反对的固执己见的强势所取代。然而,尽管我发现他的观点不公正,我还是需要做出重要的区分:他抵制有组织的群体要求重新分配权力,但他尊重并热爱那些个体的黑人与女性,包括像20世纪50年代拉尔夫·埃里森那样的知识分子及后来的黑人乐评人斯坦利·克劳奇(Stanley Crouch)。

我永远都无法消除我对索尔如此差别对待的不喜,他对个体表现出了尊重与关心,但他却冷酷地拒绝接受太久以来没有话语权的群体的要求,而我成了这些群体无可辩驳的支持者。我们之间的争论或许将我父亲最坏的一面展现了出来。与他争论只会让他更加凶猛并延长近乎痛骂的长篇大论。但是,即便我克制自己提出反对意见以望尽早结束那些令人痛苦的谩骂,我还是惊骇于他所说的话。有时候,我觉得抵制是有必要的:部分原因是为了提醒他他有了怎样的改变,另一部分是因为我所挚爱的父亲嘴里吐出那样的恶毒言辞令我震惊。

当那些民选的黑人官员兴高采烈地表示要掌握政治权力时,索尔极为恼火。他们其中一些人发表了许多反犹言论,指责犹太医生们在非裔美国人的社区内散播艾滋病,索尔对此怒不可遏。他进行了公开地反击,指责黑人政治家与记者们并没有反驳那些言论。他找到了第二任市长戴利作为其同盟,他们后来成了朋友。戴利拿出了自己的律师身份,要求黑人领袖为那些具有煽动性的指责提供证据。索尔认为站在那样立场上的戴利是位英雄。

“老年索尔”逆转了自己的社会文化观点,这体现的是个体层面和代际层面的变化,这两者在我看来都同样令人反感。曾经反叛的、没有宗教信仰的儿子现在却越来越关注前代人的智慧,在我成长的阶段远离犹太之根的他也越来越关注犹太人的根源。

我相信我父亲对黑人反犹主义的恼火交织着一些代际问题,他此时对这些代际问题的观点也发生了逆转。鉴于犹太人在民权运动中做出的贡献,刚刚获得权利的黑人提出的要求让他觉得就像是曾经被溺爱的孩子长大了,他们忘恩负义地给了早年为他们做出牺牲的父母一巴掌。索尔的态度与他自己的父亲对待那些没良心的孩子的态度很相像,他们通常开着玩笑,说出的话却极为刻薄,指责孩子们不感激他们长期受苦受难的父母,他们还总在孩子的账单到期前为他们买单。即便我是自己支付了我的孩子们的牙齿矫正费用,索尔还是忍不住经常用些妙语,那些妙语揭示了他对后代人忘恩负义的深深怨恨,他是这样说的:“孩子们长了一口好牙齿的好处,就是他们会在哺育过他们的那双手上留下清晰的牙印。”

康迪丝·福尔克(Candace Falk)是索尔以前的学生,也是无政府主义者爱玛·戈德曼(Emma Goldman)论文集的前负责人,她给我讲了一则故事,完美地捕捉到了索尔对激进的黑人与女性的观点以及他对妙语的热爱。作为一名研究生,康迪丝参加了索尔讲授的关于詹姆斯·乔伊斯的研讨课。那一时期爆发了一场学生罢课浪潮以抗议轰炸柬埔寨事件及囚禁黑豹党人博比·西尔(Bobby Seale)事件。康迪丝非常礼貌地找索尔商量,并请求他取消研讨课以表达他的政治观点。后来,当她站在全班同学面前规劝他们与她一起离开进行罢课时,索尔回应说,“我要是支持任何与博比·西尔有关的活动我就不是人。”接着又说,“你们这些女性解放者十年后唯一能为你们的运动展现的就是下垂的乳房。”康迪丝受辱又垂头丧气地离开了课堂。

索尔反对那些要求获得发言权和一席之地的黑人与女性,这在我看来与20世纪40年代信奉新教的欧裔美国人主导的英语系对待犹太人的态度极为相似。索尔会忽视这样的相似性,这表明他非常恼火,也说明学术界的权力争斗深深地刺痛了他。到1982年他写作《院长的十二月》时,索尔嘲笑的对象也开始包括社会无政府状态与种族混乱,他认为它们此时已经彻底影响了社会,他还讥讽了政治正确对大学的深刻影响。

我觉得索尔从反叛之子的角色转向大家长式父亲的角色是最痛苦的,因为那需要他转变自己对待权威的态度,与之相伴的是服从权威的压力,那会在数十年里成为他的痛处。索尔容忍我少年时期的顶撞,那样的时候已经一去不返了,8岁的亚当努力为自己辩护之后,索尔会告诉他要“尊敬你的父亲”。我女儿朱丽叶20世纪90年代在东海岸上大学,后来又在那里进行研究生阶段的学习,她当时去拜访了她的祖父。朱丽叶盼望着能与索尔进行学术方面的讨论,但他却让朱丽叶很恼怒,因为他反复地避开她挑起的关于艺术与文化的话题,反而劝她30岁前结婚组成一个家庭。

目击了当时场景的一位朋友告诉我,索尔似乎不会回避那种其他学者不得不学会预料并平安度过的攻击,他就听任那些批评伤害了他,用愤怒做出回应与反击。索尔没有积极地为迫切需要的西方文化传统进行辩护,而是让盲目的愤怒引导他表达了自己的社会政治立场,他的那些政治立场是如此令人厌恶,甚至我都忘记了我们对于那些故去的白人男性关于政治生活与人类经验的话语的重要性曾共同持有的基本观点。

1987年,艾伦·布鲁姆出版了《美国精神的封闭》(The Closing of the American Mind)。他在书中论证,过度的自由主义态度实际上假借开放的名义封闭了美国精神。我仔细阅读了这本书后发现,该书提出的观点与我从我父亲那里听来的观点是如此相似,我觉得它是两位思想体系方面越来越接近的朋友共同智力冒险的结果。布鲁姆提出的许多观点迎合了里根入主的白宫里社会、文化、政治方面的保守党人,索尔并不反对自己被列入他经常与之意见相合的那些思想家之列。我和索尔讨论艾伦的这本书时,我表达了我的忧虑,因为我认为这本书中到处都是那些“赞成贵族政治的概念”。他对我的描述保持了沉默,我将他的沉默视为默认,视为衡量我父亲思想的标准,以确定他对除了“高级”形式的文化之外的任何事的封闭程度,他的态度近乎我在艾伦的书中发现的精英主义,与我理解的“青年索尔”的那些观点完全相反。布鲁姆公开伤害他的敌人们,就像索尔私下里对我所做的那样,带着怨恨、嘲弄与蔑视,目的是消除反对观点而不是考虑那些观点中任何潜在的价值,也没有提出与之相反的看法。

当“青年索尔”转变为“老年索尔”,我的父亲从一个头脑里满是问题的年轻人变成了一个脑中满是答案的老者。索尔早年关于让世界变得更美好的乐观精神几乎已经消失不见了。在我看来,更糟糕的是,他失去了对人类本性的困惑,而那是我曾与他共同珍视的。“老年索尔”如今对待每一件事情,包括他自己,都过于认真,以至于他丧失了嘲笑自己或是嘲笑生活中种种矛盾的滑稽面的能力。早些年,他犀利地质疑那些对受苦受难的人类起不了多少帮助的抽象解决方法,这在我看来是将伟大的思想家拉回现实的一种平衡方式。我父亲现在却是与他曾经质疑的那些思想家抱有同样的想法,为社会问题与个体问题提供一系列的答案与解决方法。我觉得这些答案与解决方法明显是家长制的、独裁式的、等级制的。对于索尔的这些逆转性的观点——他放弃的是我成长的过程中他曾经教会我的家庭基本准则中的公平原则——我直观的印象从未改变。我曾经、现在仍然感到难过的是,索尔的幻灭感与悲观情绪给他自己也给我们造成了巨大伤害。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司