- +1

纪念马可波罗|“映堂居士”梅辉立事略

袁同礼先生所列书单第一句话,“我国书刊中最早提到马可波罗的,当推同治时刊行的《中西闻见录》,当时并有人征求马可在华的事迹和遗物。”这个说法,学界多认为是出自向达先生。

向达先生的一篇文章

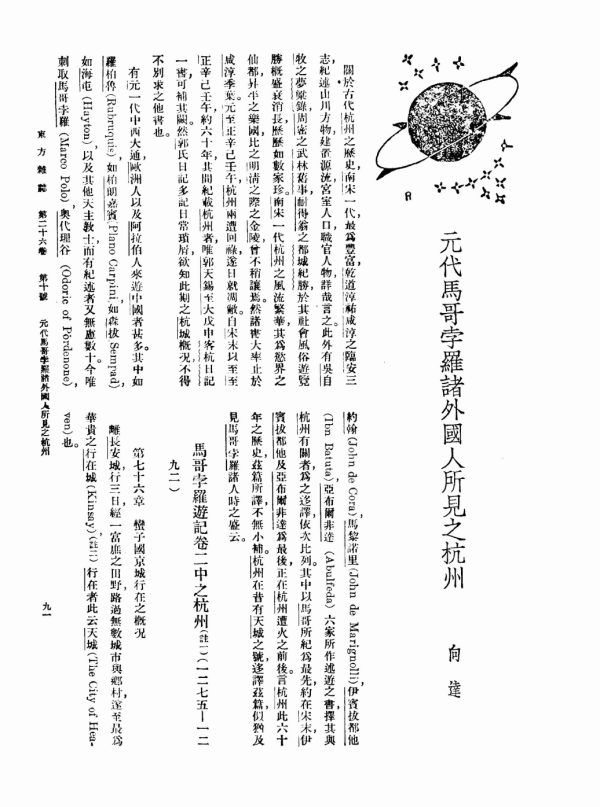

1929年8月,浙江省政府借“北伐告成,南北统一”之机,举办了“西湖博览会”,旨在促进国货出口。为此,1929年5月,上海《东方杂志》(第二十六卷第十号)发表了几组文章,介绍“西湖博览会”概况、江浙地区著名物产。杭州文史方面,有两篇长文,一篇是竺可桢的学生张其昀撰写的《西湖风景史》,另一篇是向达先生的《元代马哥孛罗诸外国人所见之杭州》。

向达先生1919年入南京高等师范学校,1924年毕业后,入上海商务印书馆任英文见习编辑。1930年被袁同礼先生延揽到北平图书馆当官员。1934年,北平图书馆与大英博物馆达成协议,互派馆员,向达先生遇上了这次难得的机遇,与王重民两人前往。向达在商务印书馆做编辑期间,译书之余发表了几篇论文,受到学界注意,这篇文章是其中之一。

向达《元代马哥孛罗诸外国人所见之杭州》,刊载于1929年5月上海《东方杂志》第二十六卷第十号,第91-102页。来源:作者提供

向达先生根据英国学者亨利·玉尔(Henry Yule)译注的《马可波罗游记》(1903年第三版),译出马可波罗记述杭州的章节。同时,他还从玉尔另一部著作《契丹与通往契丹之路》(Cathay And The Way Thither)中,摘译了罗马天主教圣方济各会修士鄂多立克(Friar Odoric, 1265-1331,向达先生译作奥代理谷)、罗马教皇使节马黎诺里(Giovanni dei Marignolli)、阿拉伯旅行家伊本·巴图塔(Ibn Baṭuṭah,1304-1377)和阿拉伯历史学家阿布尔菲达(Abulfida,1273-1331)等人书中关于杭州的段落。《契丹与通往契丹之路》共四卷本,1866年初版,1913年再版,是玉尔为译注《马可波罗游记》准备的文献资料汇编,张星烺先生早前介绍过,书名译作《古代中国闻见录》,向达先生沿用了这个译名。

在该文注释部分,向达先生写了按语:

“马哥孛罗,意大利威尼斯人,于至元十二年(一二七五年)至中国,至元二十九年(一二九二)扈从科克清伯岳吾公主就婚波斯,遂反故国。马哥在中国十八年,历官至枢密副使,宣慰淮东;又曾奉使云南缅甸;在朝时尝参与密勿。归国后,以与热那亚战,兵败被囚,在狱中述游记。中古时欧洲人之于马哥孛罗氏书,几于家弦户诵,哥伦布发见新大陆,亦曾受其影响。至今《马哥孛罗游记》一书,即就莫理逊所藏版本而言,已有四十种之多;各国文字俱有译本。至于我国之研究马哥孛罗氏书者,以余所知,当以同治时同文馆人士为最先。同治十三年三月北京刊行《中西闻见录》第二十一号有映堂居士者作《元代西人入中国述》一文,即记马哥孛罗之事,文末提及玉尔(Yule)译著《马哥游记》,并云‘再传闻博罗氏在元代曾任扬州总管。未审现时淮扬志乘及藏书家诸君子有无记载,尚祈广为搜罗。如有吉金片语,务希邮送京师同文馆,以便续登为荷。’映堂居士不知何人,论中国研究马哥孛罗者,不能不以此君为先河矣。”

同文馆和《中西闻见录》

同文馆一名宋时已有。王应麟《小学绀珠》卷九四方馆条曰:“都亭驿以待辽,都亭西驿以待西番,怀远驿以待交趾,同文馆以待高丽。”北宋时,官设四个旅邸,分别接待来自北(辽)、西(西番)、南(交趾)、东(高丽)四个方向的使者。同文馆当专供高丽宾客使用。

据李心传《高宗系年要录》卷六三,绍兴三年(1133年)二月,“诏以法惠寺为同文馆。初议以临安府馆高丽使者,言者谓,虽在兵间,不可无学,且恐为丽人所窥。因改除馆以待之。”南宋时,将一寺庙改为同文馆,接待高丽使者。同文二字,出自《礼记》中庸篇,“今天下车同轨,书同文,行同伦。”有招徕远人,王者统一之意。

清代同文馆,为外国语言学馆。咸丰十年(1860年),文祥、恭亲王奕䜣等联名奏请,建议设总理各国事务衙门、通商大臣、外国语学馆等,获准。奕䜣于1861年被授以新设的“总理各国事务衙门”大臣,负责外交事务。由于1858 年清政府与英国和法国签订的《天津条约》中,有英语和法语文本为条约唯一正本的条款,因此,从履行条约等实际事务方面考虑,中国方面也亟需培养训练有素的外语人才。

同文馆于同治元年(1862年)创设,最初的计划是仿照俄罗斯馆例,通过考试,从八旗中遴选天资聪颖、年在十三四岁以下的少年,学习西文和中文。当年诸大臣一份联名上疏曰:“臣等伏思,欲悉各国情形,必当谙其语言文字,方可不受人之欺蒙。今各国皆以重金礼聘中国之人,讲解文艺,而我国迄今无熟悉外国语言文字者,恐无以悉其底蕴。”

1864年,美国长老会教士丁韪良(W.Martin)作为英文教习加入同文馆。1867年,著名的学者型官员、《瀛寰志略》作者徐继畲被委任为专管大臣,这所学校逐渐有了小型文学院的规模,学制定为8年,前3年专攻语言,后5年攻读各门科学和综合课程。同年,丁韪良回美国印第安纳大学进修国际法和政治经济学,1869年获博士学位返回中国,被任命为同文馆总教习。同文馆是中国最早的外交学院,从中走出很多外交官员,如武廷芳和唐少仪。

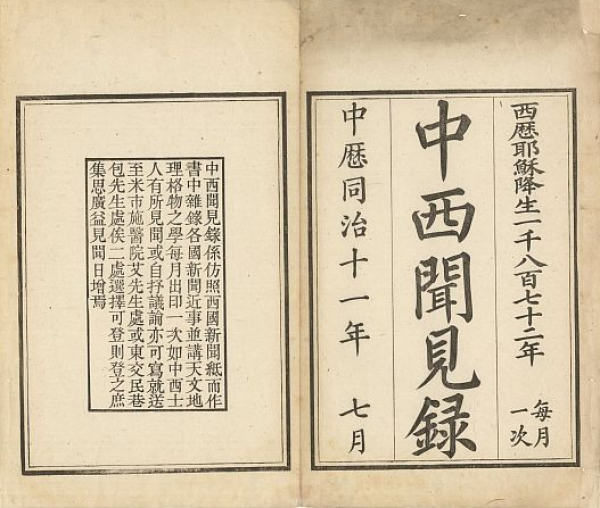

1872年8月(同治十一年七月),丁韪良和英国伦敦会教士艾约瑟(Joseph Edkins)等人在北京发行了期刊《中西闻见录》第1号。当时,香港、广州、上海、宁波等地都已有报刊发行,《中西闻见录》是北京第一份报刊。《中西闻见录》每月出一号,每号发行1000份,大部分免费散发,主要限于北京,偶尔也行及外省。刊物由雒魏林(William Lockhart)1861年创建于北京的京都施医院(协和医院前身)主持。除丁韪良、艾约瑟外,编辑中还有英国圣公会传教士包尔腾(John S. Burdon)和英国伦敦会传教医师德贞(John Dudgeon)。1875年8月(光绪元年七月)《中西闻见录》停刊,总计出了36号。1876年2月,《格致汇编》(Chinese Scientific Magazine)于上海创刊,成为《中西闻见录》续刊。

《中西闻见录》的创办、撰稿、编辑、印制和发行等各方面,都是由丁韪良等西方传教士主持的,他们与京师同文馆师生以及一些洋务官员之间,建立了较为密切的关系,由此不难看出他们在近代西学传入过程中所起到的重要作用。向达先生猜测,我国最先注意到马可波罗的人当是同治时同文馆人士,多半也是因为《中西闻见录》由同文馆人士主办,且文章说如有读者来信,也请寄送同文馆。

1872年8月(同治十一年七月),丁韪良和英国伦敦会教士艾约瑟(Joseph Edkins)等人在北京发行了期刊《中西闻见录》第1号。铅字版,字体考究,版式清晰。第一号有编者按:“中西闻见录系仿照西国新闻纸而作,书中杂录各国新闻近事,并讲天文地理格物之学,每月出印一次,如中西士人有所见闻或自抒议论,亦可写就送至米市施医院艾先生处,或东交民巷包先生处。”来源:作者提供

1991年是马可波罗离开中国700周年。同年10月,中国和意大利两国专家在北京举办学术讨论会,重要论文收入中国国际文化书院编《中西文化交流先驱马可波罗》一书,1995年4月商务印书馆出版。书中有余世雄的论文《马可·波罗游记中几个主要问题评述》,文中提到,“中国研究马可波罗学的历史,从1874(清同治十三年)出版的《中西闻见录》第21号刊登映堂居士所写第一篇有关马可波罗的文章《元代西人入中国述》开始,已有117年的历史,发表论文近两百篇,著作7种,译作8种。”

该书还收录了顾卫民的论文《中国的马可·波罗介绍与研究(1874-1990年)》,文中说:“据著名的中西交通史专家向达先生的考证,中国之介绍马可波罗和他的《游记》,似始于1874年,当时北京同文馆出版的《中西闻见录》第22号上有映堂居士写的《元代西人入中国述》,首先介绍了马可波罗的事迹,并期望读者发掘扬州志及藏书家的记载,搜罗邮寄北京同文馆。”

1996年,南开大学教授杨志玖先生发表长文《百年来我国对马可·波罗游记的介绍与研究》,分两部分刊载于《天津社会科学》1996年第2、3期。文中提到:“在我国,映堂居士于1874年(清同治十三年)在《中西闻见录》第21号上发表《元代西人入中国述》短文,是第一篇介绍马可波罗的文章。”

以杨先生在学界中的地位和这篇文章的分量,足以说明此事在学界已成定论。

邬国义检出“映堂居士”是梅辉立

2006年,上海师范大学邬国义教授在《近代史研究》(2006年第6期)发表《映堂居士究竟是何人》一文,解决了“映堂居士”的身份问题。邬教授注意到,同期《中西闻见录》(第21号)上,载有映堂居士撰写的另一篇文章《英京书籍博物院论》。该文介绍了大英博物馆的建筑外观、阅览室、借阅书籍手续、藏书量、书刊馆藏制度等等,断定若非亲临博物馆,难以写得如此细致入微。由此,提出作者可能是西方人。

邬教授从近代书刊杂志中,检出曾庆榜编著《万国奇人传》(1897年在长沙刊出)卷一之“梅辉立、德约翰、壁利南、丁韪良”条,该条目云:“英国汉文正使梅辉立,字映堂。恂恂雅饰,被服儒生,聪丽权略,望之一若城府深秘不可窥测者。抑能强恕接物,无猜疑嫉妒之心。光绪丁丑,曾惠敏以承袭候封入都,梅氏偕其国人艾约瑟、德约翰、壁利南及美人丁韪良,先后订交。丁氏为同文馆总教习,取西书之有益中国者翻辑成书,梅氏则取中土载籍有裨于公若私者,敷陈其义,撰为西文。”

该条目明确说明,“英国汉文正使梅辉立,字映堂”,与丁韪良、同文馆关系密切。文中还提及曾惠敏在“光绪丁丑”年间,与梅辉立等人有交往。

曾惠敏即曾国藩之子曾纪泽,惠敏是他的号。曾纪泽早年跟随在曾国藩左右,1870年(同治九年)以二品荫生补户部员外郎身份入京,在户部陕西司学习。1872年曾国藩病故,曾纪泽回籍丁忧守制。期间母又病故,至1877年守丧期满,承袭一等毅勇侯爵位入京。光绪丁丑即1877年(光绪三年),这年8月24日(七月十六日),曾纪泽受到慈禧太后、慈安太后和光绪皇帝的召见。翌年9月,派充出使英国、法国大臣。

邬教授再查《曾惠敏遗集》卷二,有题为《大英国汉文正使梅君碑铭》一文,知曾庆榜编著《万国奇人传》中的文字,多出自曾纪泽这篇碑铭。该碑铭显然是在梅辉立病故后,曾纪泽专为其所作。碑铭云:“君讳辉立,字映堂,配某氏,子二人。”1878年仲春之初,“梅君将暂归其国,过余话别,方携手殷殷与订后会,俄而噩问讯传,则梅君已炎病卒于沪渎,春秋才三十有八耳。”

碑铭还叙述说,光绪三年,曾纪泽来京觐谢,住紫禁城东南,“与泰西诸国朝聘之使馆舍毗邻,于是英国汉文正使梅辉立偕副使壁君利南闻声见访,纵谈竟日。”梅辉立病故后,丁韪良、艾约瑟、德约翰、壁利南等对曾纪泽说:“梅先生得交于上国士大夫莫如子焉,所谓道义之好也。梅先生之逝,子不可以无言。”曾纪泽因此作了这篇碑文,谓西方人习俗并不“以归骨故乡为重”,梅氏后即葬于上海。

陈垣先生尝言:“考证贵能疑,疑而后能致其思,思而后能得其理。”邬教授提出的文献论据充分、有力,合理地证明“映堂居士”即是梅辉立,体现了中国学术的考据精神。2012年,邬教授在《学术月刊》同年第8期上,发表了一篇长文《马可·波罗及游记在中国早期的传播》,扩充了题目的范围,增补了很多资料。在上述两文中,邬教授对梅辉立生平和学术成果也有相当充分的介绍。

1878年一则关于梅辉立的讣闻

梅辉立并非籍籍无名之辈,迄今尚未被学界注意到的相关文献资料仍有很多,其中一些值得补充。

梅辉立本名威廉·梅耶斯(William S. Frederick Mayers),1831年生于澳大利亚,父亲是牧师。梅辉立早年所受教育情况不详,28岁那年(1859年)来到北京,在额尔金(Lord Elgin)所率侵华英军中担任见习译员。1860年,梅辉立被任命为“联合委员会”(the Allied Commission)译员。当时英法联军占领了广州,这个委员会由3人组成,英军、法军各派一人,加上译员,相当于广州临时政府。

1861年,英法联军撤出广州,梅辉立任广州领事馆译员,1863年任副领事。1870年,转任烟台芝罘(Chi-fau,Chefoo)领事,当时英国在芝罘港设置了一个领事馆。1872年,梅辉立被任命为英国驻北京公使馆参赞。1878年3月24日,梅辉立在上海死于斑疹伤寒,时年47岁。曾纪泽为其撰写的碑铭中,称其“春秋才三十有八耳”,有误。

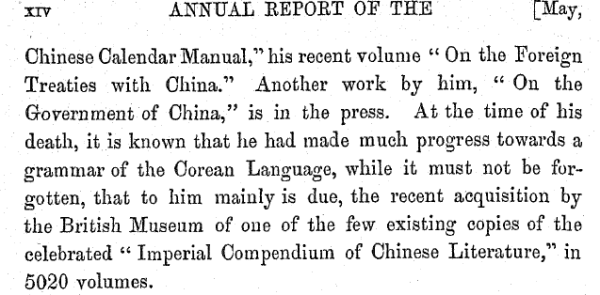

1878年出版的《英国皇家亚洲学会年刊》(The Journal Of The Royal Asiatic Society 1878, Vol.10)刊布了一则讣闻,称梅辉立的病逝之于英国“汉学界”(Chinese scholarship)和外交界都是“一个重大损失”(a severe loss)。讣闻说,梅辉立在中国的这一时期,英国和清政府之间的关系极为紧张,谈判和交涉频繁。梅辉立先生作为使馆译员,任务非常艰巨,但他仍抽出时间,发表了大量有价值的文章。根据莫伦多夫(Mollendorff)编写的《中国书目手册》,到1875年年中,梅辉立在国内外不同期刊上发表的论文,不少于59篇。梅辉立还出版了多部著作,它们“不会昙花一现”(will not be ephemeral)。他的《汉语词汇手册》(The Chinese Reader's Manual)将是今后几年首屈一指的汉语教学参考书,《英中历史纪年对照手册》(The Anglo- Chinese Calendar Manual)、《论中国与外国的条约》(On the Foreign Treaties with China)以及他与丹尼斯先生(Mr. Dennys)共同编辑的《中国通商口岸》(The Treaty Ports of China),都可以在这本书的基础上加以补充。他去世的时候,另一部书《论中国政府》(On the Government of China)正在排印中。大家也都知道,他已在朝鲜语语法方面取得了很大的进步。这篇讣闻最后一句是,“我们必须要记住,他最主要的功绩,是最近为大英博物馆获取了著名的《永乐大典》(Imperial Compendium of Chinese Literature)为数不多的副本5020册”。

《英国皇家亚洲学会年刊》(The Journal Of The Royal Asiatic Society)1878年 Vol.10,pp.XII-XIV,刊布的梅辉立讣闻,明确说明他为英国劫取了《永乐大典》5020册。来源:作者提供

《永乐大典》之散失

《永乐大典》之纂修,始于永乐元年(1403年),于永乐六年(1408年)十二月全书告成。《大典》全由楷书缮写而成,共有22877卷,凡例并目录60卷,装潢成11095册。每册书高约一尺六寸,宽约九寸五分,封面硬裱,以黄绢连脑包裹。

《大典》编纂抄写完成后,置于南京文渊阁。永乐十九年(1421年)还都北京,《大典》随之,置于北京皇宫文楼。嘉靖三十六年(1557年)四月,宫中失火,虽幸未损,然明世宗担心散失,于是下诏摹写副本,至穆宗隆庆元年(1567年)始毕。原本仍存于北京文渊阁,副本存于皇史宬。崇祯十七年(1644年),李自成破北京,纵火焚城,《永乐大典》原本被毁,副本亦散失十分之一。

清世祖顺治时,乃将《大典》副本自皇史宬移至翰林院。清高宗乾隆三十八年(1773年),开《四库全书》馆纂办《大典》佚书之校勘。乾隆三十九年(1774年),校勘纂修官黄寿龄遗失《大典》六册,高宗降旨查明严缉,盗者不敢存留,置书于御河桥畔,遂失而复得。

咸丰十年(1860年),英法联军入京。繆荃孙《永乐大典考》追记亲见亲闻云:“原书万余册,恭庋敬一厅,蛛网尘封,无人过问。咸丰庚申(1860年)与西国议和,使馆林立,与翰林院密迩,书遂渐渐遗失。光绪乙亥(1857),重修翰林院衙门,庋置此书,不及五千册。严究馆人,交刑部,毙于狱,而书无著。”

繆荃孙说,他于1867年入翰林院,前辈云,“尚有三千余册”。至丙戌(1886年),“前后阅过九百余册”,余则“零落不完”。“癸巳(1893年)起复询之,则剩六百册。”1900年八国联军入京,“四库藏书,散佚过半”。后经清廷检理,《永乐大典》仅存一百余册,遂交学部收存。由是,《永乐大典》几于散尽,现多存于英国。

繆荃孙是清末著名学者,他说得很清楚,《永乐大典》大部分,失于1860年至1889年间,因使馆与翰林院比邻,“无人过问”,渐被西人设法劫取。

英国皇家亚洲学会发布的上述讣闻,印证了这一事实。梅辉立死于1878年,他为大英博物馆劫取了5020册。威妥玛(Thomas Wade)担任英国驻京公使有10年之久,于1883年返回英国。威妥玛的中文水准也是一流的,他于1888年向剑桥大学赠送了4304册从中国劫取的“珍本书籍”,因之而谋得了一个教授职位。他带回多少《永乐大典》副本,未见剑桥大学图书馆详细说明,但从梅辉立一事看,数量当不会少。

《永乐大典》的价值无可取代。1941年夏,杨志玖在西南联大读元史方向研究生,指导教师是姚从吾和向达二先生。向达先生让杨志玖阅读他从大英博物馆摘录的《永乐大典》副本笔记,杨志玖在向达的笔记中,发现《永乐大典》卷一九四一八《经世大典·站赤》中一段重要文字,据此撰写了成名之作《关于马可波罗离华的一段汉文记载》。

梅辉立的《汉语词汇手册》

梅辉立的代表作是《汉语词汇手册》,书名的副标题是“人物、历史、神话和文学”(biographical, historical, mythological, and general literary reference),于1874年由上海美国长老会传教团出版。除了这个最初版本外,目前至少还有另外两个版本:1910年伦敦版和1968年美国底特律版,足以证明这本书有其价值,不是“昙花一现”。

仅看该书所列出的部分中文参考书目,就能感受到作者之不同凡响:萧智汉《历代名贤列女姓氏谱》(1793年,共100卷);廖宾于《尚友录》(1617年,20卷,1000多个人物传);齐召南《历代帝王年表》(1777年,3卷);李兆洛《纪元编》(1800年前后);钱大昕《疑年录》(1818);吴修《疑年续录》(1818);《列仙传》(两卷,道教神话人物);王应麟《小学绀珠》(《玉海》第76-78卷);王世贞《凰洲纲鉴》(30卷,明代);应劭《风俗通义》(东汉,考古价值高);《淮南子》(题《鸿烈解》,占《汉魏丛书》5卷);顾炎武《日知录》;《康熙字典》;陶潜《群辅录》(晋代编,公元前5世纪始);董斯张《广博物志》(32册,50卷,1607年,价值很高);华希闵《广事类赋》(40卷,《事类赋》扩充);赵翼《陔馀丛考》(很有用的笔记,8册,43卷);司马迁《史记》;朱熹《通鉴纲目》(以司马光《资治通鉴》为基础);宫梦仁《读书记数略》(54卷,1707)。当然,该书所引用的书目,远远不止于此。

梅辉立《汉语词汇手册》(The Chinese Reader's Manual),实际上是一本汉英字典。这是1874年上海版,第二部分,第354页。来源:作者提供

梅辉立写马可波罗一文的意图

了解到梅辉立的中文程度和学术水准之后,就不难理解他“闻声见访”曾纪泽,二人何以一见如故,“纵谈竟日”了。也可认真读一读这篇题为《元代西人入中国述》、署名“映堂居士”的著名文章:

考元世祖时,有泰西义大理越尼思地方人博罗氏兄弟者,以贾为荣,尝货殖于泰西迤东各回国。

宋景定间,行至钦察地方,见其可汗,颇优待之。适有元使臣至彼,闻博罗氏弟兄之名,请见之。与言甚洽。公事毕,将反命,顾谓博罗氏曰:“今吾与子同往和林,可乎?”曰:“可。”于是驰驱就道,寒暑阅四时,始至。引见世祖,命侍左右,细询泰西诸邦国制,以及山川道里风土人情。博罗氏备述以对,世祖善遇之。

迨后,世祖特给文书令其持回泰西。于宋咸淳二年启行,在途三载,乃至越尼思原籍。见长兄所生之子名玛格者,业已年十有五。家居仅二载余,遂携博罗玛格东往。旅行三载有半,抵蒙古国都。

世祖见博罗玛格仪表聪明,便令在朝供职,御前随侍。后十七年,又从世祖入中华,曾为扬州总管。暨出使缅甸,安南各国,均不辱命。复充内臣多年,于元至元二十六年乞休归国。从海道回泰西,至成宗元贞元年,博罗玛格随同父叔始克旋里。

斯时也,博罗氏出疆二十有六年矣。其归也,乡党宗族觌面初不相识。之三人者,于本国语言亦多所遗忘。迨博罗玛格年老,始将平生遭际,并在蒙古、中国等处所见闻者,辑成一书,颇称赅备。及博罗玛格故后,其书经人钞写流布。至前明中叶,已历二百余年,其书始行刊刻,厥后次第翻译各国语言。

现因各国来中国者众,参阅中国历代载籍,更得其详。是以法国博学之士,曾于数年前将此书译成法语,同时亦有英国精通地学、史材兼备之致仕武员,译成英文。复以元代著作中西各书,详加考核,与博罗玛格所传,颇属符合。先时从博罗所传,未甚明晰之处,至此方称了然。迩日将所译此书,从新刊印,庶观者不无裨益,亦可藉传永久云。

再传闻,博罗氏在元代曾任扬州总管,未审现时淮扬志乘及藏书家诸君子,有无记载,尚祈广为搜罗。如有吉金片语,务希邮送京师同文馆,以便续登是荷。

在这篇文章里,梅辉立将意大利威尼斯译为“义大理越尼思”,将马可波罗译作“博罗玛格”,虽觉不便,但对文章无伤。该文只有700余字,遣词用句都很讲究,对马可波罗故事的叙述很完整,要点无一遗漏。文章中,有几处值得指出:

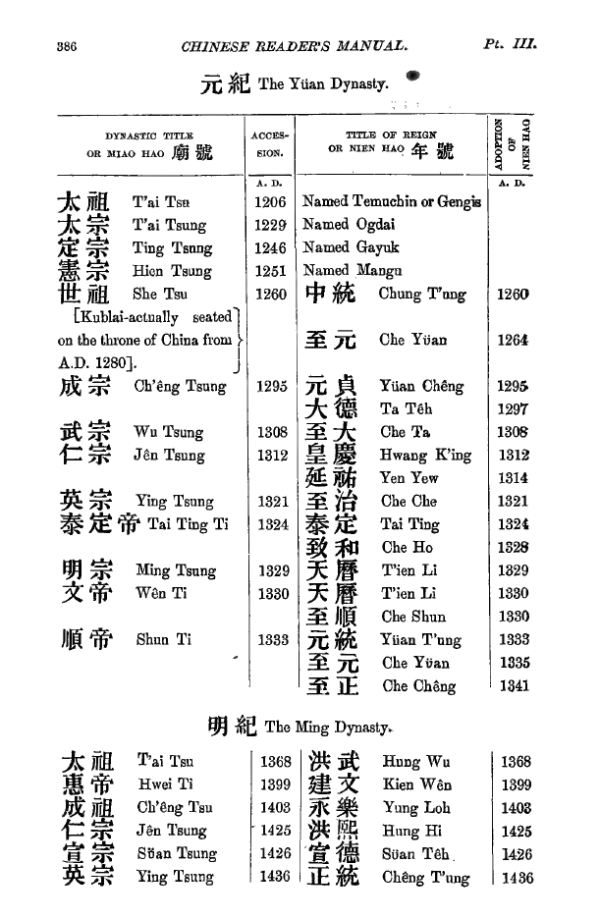

(1)几个年代,宋景定间(1260-1264年)、宋咸淳二年(1266年)、元至元二十六年(1289年)、成宗元贞元年(1295年),马可波罗书中自然是没有的,颇节和玉尔的书也不会这样写,只能写公历。梅辉立在《汉语词汇手册》中的第三部分,订定了中国历史纪年表,所以他能够根据学者们估计的年代,换算成中国历史年号,以方便中国读者。在当时的西方学者中,能够做到这一点的人也屈指可数。我国历史学者要到1905年后,逐渐开始具备了这方面的知识。到1926年陈垣先生发表《二十史朔闰表》后,才有了一本对照中西历史纪年的工具书。

梅辉立《汉语词汇手册》(The Chinese Reader's Manual)第三部分是中西历史纪年对照表。这是1874年上海版,第385页、286页。来源:作者提供

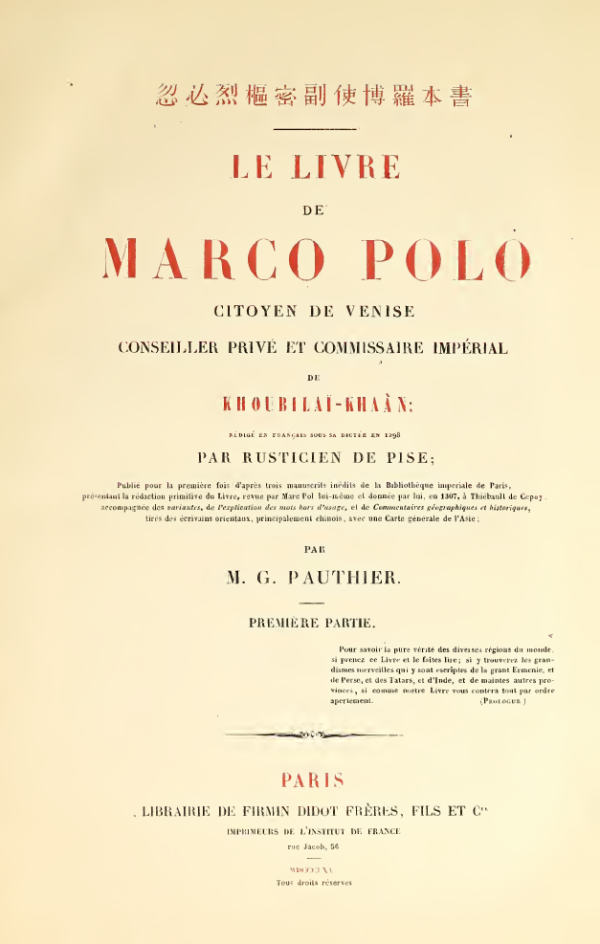

(2)梅辉立简要介绍了马可波罗书在欧洲的流传过程,提到“法国博学之士”数年前将此书译成法语,“同时亦有英国精通地学、史材兼备之致士武员,译成英文。”这里所说的“法国博学之士”,无疑指的是法国汉学家颇节(Guillaume Pauthier),颇节这个译名为冯承钧所用,方豪译为包梯爱,耿升译为鲍迪埃。颇节的书于1865年在巴黎出版,是对一个古法文原本的注释本,扉页有一中文副标题“忽必烈枢密副使博罗”。这本书至今仍是最有权威的法文《马可波罗游记》注释本,至今仍在出版。颇节的注释本有两大卷,价格高昂。法国人沙海昂(Joseph Charignon)把颇节的书简写,于1924-1928年间在北京出的一个现代法文本,原书副标题为《蒙古军大元帅马可孛罗》,冯承钧译的中文译本所依据的就是这个版本。

颇节的书于1865年在巴黎出版,两卷本,是对一个古法文原本的注释本,第一卷扉页有中文副标题“忽必烈枢密副使博罗本书”。来源:作者提供

颇节、沙海昂的书名以及“孛罗”这个译名,都包含着一个历史学上的错误,就是把马可波罗与元代历史中的“孛罗丞相”混同为一人。这个讹误源于意大利学者,通过颇节而影响了很多人,其中包括玉尔、沙海昂、张星烺和向达。向达先生前文也有“马哥在中国十八年,历官至枢密副使,宣慰淮东。”英国史学家巴克尔(E. H. Parker)1904年1月在英国《亚洲评论季刊》(Asiatic Quartly Review)发表文章指出了这个错误,说《元史》清楚地说明,孛罗早在1275年马可波罗到来之前,已经被忽必烈汗授予很高的职位。1929年,伯希和确认了巴克尔的结论,这个错误才改正过来。1936年冯承钧所译的中文本书名,并没有采用沙海昂的原有的错误书名,而是直接称为《马可波罗行记》。

梅辉立文中所说的“英国精通地学、史材兼备之致仕武员”,自然指的是亨利·玉尔。玉尔是张星烺用的译名,冯承钧译为玉耳,耿升和张绪山都用裕尔。玉尔曾在英国东印度公司军队中服役多年,退役回欧洲后,专心学术,以亨利·玉尔上校(Colonel Henry Yule)闻名。玉尔于1889去世后,他的朋友、法国汉学家亨利·考迪埃(Henri Cordier)撰写的纪念文章,题目就是《亨利·玉尔上校》(Le Colonel Sir Henry Yule)。所以,梅辉立特意提到他是“致仕武员”。

(3)“再传闻,博罗氏在元代曾任扬州总管,未审现时淮扬志乘及藏书家诸君子,有无记载,尚祈广为搜罗。”这句话是该文写作意图。

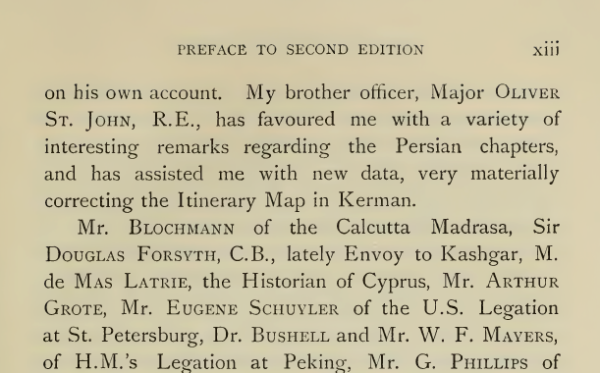

亨利·玉尔书致谢名单中有梅辉立

玉尔的《马可波罗游记》英文本于1871年出版,1875年初就出了第二版。之所以这么短时间就重新修订再版,玉尔在第二版前言中解释了其中的原因。首先,该书甫一出版,即得到了出人意料的热烈反响,尤其是在中国。当时在北京、上海和杭州等地,都已有由传教士、使团官员和商人组成的西方人的圈子,他们通过发表文章和通信等方式,对该书一些内容,尤其是中国地理问题提出意见。玉尔首先感谢了在上海的英国圣公会牧师伟烈亚力(Mr. A. Wylie),说他对该书修订做出的贡献最多。玉尔列出的致谢名单中,也有梅辉立的名字。

亨利玉尔《马可波罗游记》第二版前言所列出的致谢名单中,也有梅辉立的名字“Mr. W. F. Mayers, of H.M.’s Legation at Peking”。 来源:作者提供

第二个原因是,自1871年之后,在中国和中亚都有很多重要的地理发现,亟需将这些内容补充进书中。德国地理学会会长李希霍芬(F. vox Richthoiex)沿着马可波罗的足迹,在中国内陆进行了长途旅行,提出了“丝绸之路”概念。英国人伊莱亚斯(Ney Elias)在1872年从张家口(Kalgan)到阿勒泰,穿越几乎不为人知的西蒙古地区。1872年9月2日,英国驻北京使馆派出一支考察队,穿越长城进入内蒙古,在多伦诺尔西北约25英里处,找到马可波罗描述过的上都(Shangtu),也是英国著名诗人柯勒律治(Coleridge)梦境中的“Xanadu”(上都)。该遗址东面是木兰围场,再向南是热河城(承德)。考察队还重走了1793年马戛尔尼使团走过的道路,经古北口返回北京。考察队的报告在英国引起了轰动,1874年被英国皇家地理学会授予特别奖项。

梅辉立1861年就已成为英国皇家地理学会会员,他也是英国皇家亚洲学会会员。1872年,梅辉立曾回英格兰探亲,并接受英国外交部的任命。当年8月,英国皇家地理学会在布莱顿召开研讨会,梅辉立宣读了他写的一篇论文《云南之路》(the Pathays of Yünan),讨论了从云南通往四川、缅甸和安南(越南)的主要道路,这些路都是马可波罗曾经走过的,也是英国当时非常急于了解的。

梅辉立对于玉尔的书、当时的学术动态、英国使馆派遣考察队等事,理应非常了解。他在文中提到,玉尔所译的马可波罗书,将“从新刊印”,以期“藉传永久”。梅辉立了解马可波罗书中说,他曾在扬州任过总管,而这方面的文献,特别是淮扬地方志,尚未经过仔细翻检。梅辉立希望中国藏书家能够留意,或许能得到证实这一说法的“吉金片语”。

亨利·玉尔书引文中有梅辉立

目前通用的玉尔《马可波罗游记》版本是1903年第三版,由考迪埃负责编辑。第三版第二卷第134页,有个注释。玉尔写道,关于《马可波罗游记》(第一版)第二卷第97页“火葬”(Burning of the Dead)一条,“一位重要的汉学家”、英国驻北京使馆的梅辉立先生在1874年9月19日从北京来信,提供了一份材料。

关于火葬问题,顾炎武(Ku Yen-wu)《日知录》卷十五,有题为“火葬”(Huo Tsang)一文,云:火葬之俗盛行于江南,自宋时已有之。《宋史》:“绍兴二十六年,监登闻鼓院范同言:‘今民俗有所谓火化者,生则奉养之具惟恐不至,死则䕰蒸而捐弃之。国朝著令,贫无葬地者,许以官地安葬。’”【梅辉立英文译文:The practice of burning the dead flourished (or flourishes) most extensively in Kiang-nan, and was in vogue already in the period of the Sung Dynasty. According to the history of the Sung Dynasty, in the 27th year of the reign Shao-hing, a.d. 1157, the practice was animadverted upon by a public official. Here follows a long extract, in which the burning of the dead is reprehended, and it is stated that cemeteries were set apart by Government on behalf of the poorer classes.】

“景定二年,黄震为吴县尉,《乞免再起化人亭状》曰:‘照对本司久例,有行香寺,曰通济,在城外西南一里。本寺久为焚人空亭,约十间,以罔利。合城愚民悉为所诱,亲死即举而付之烈焰,馀骸不化,则又举而投之深渊。’”(梅辉立英文译文:“In A.D, 1261, Hwang Chen, governor of the district of Wu, in a memorial praying that the erection of cremation furnaces might thenceforth be prohibited, dwelt upon the impropriety of burning the remains of the deceased, for whose obsequies a multitude of observances were prescribed by the religious rites. He further exposed the fallacy of the excuse alleged for the practice, to wit, that burning the dead was a fulfilment of the precepts of Buddha, and accused the priests of a certain monastery of converting into a source of illicit gain the practice of cremation.”)

梅辉立提供顾炎武的文章,是为了说明在宋代,江南也有火葬之习俗,附和马可波罗的说法。梅辉立对这两段话的翻译似乎采取了不同的译法,前一段是直译,后一段是意译。两个年号,宋绍兴二十六年和景定二年,他分别注明是1157年和1261年。这自然也是《日知录》原书中所没有的。

玉尔在其书第三版第二卷第150页,关于1276年伯颜丞相率蒙古军攻取南宋一节,引用了梅辉立1868年在香港杂志《中日释疑》(Notes and Queries on China and Japan)上发表的一篇文章,题为《马可波罗关于伯颜的传奇》(Marco Polo's Legend concerning Bayan)。梅辉立在文中说,元代陶宗仪《缀耕录》一书有江南谣(Kiang-nan Prophecy)一条,引《玉堂嘉话》云:宋未下时,江南谣云:“江南若破,百雁来过”(If Kiang-nan fall, a hundred wild geese will make their appearance),时莫喻其意。及宋亡,盖知指丞相伯颜也。”

在中文里,伯颜和“百雁”、“百眼”谐音。马可波罗书中说:“伯颜丞相,犹言百眼之伯颜也。先是,蛮子国卜其国运,知其国只能亡于一百眼人之手,其心遂安。盖世上绝无百眼之人,缘其不知此人之名,因而自误。”梅辉立认为,中国历史上常有类似谚语,这一条只因其与马可波罗的故事联系起来,才值得注意。

梅辉立另有几篇论及马可波罗的文章,限于篇幅,留待其他题目时再讨论。简而言之,在中国马可波罗学术史上,“映堂居士”梅辉立自然是无法被轻轻略过的一个人,他是历史上一个真实存在过的人,应该为他写一篇专文,立个小传。

-----

宿景祥,系“澎湃”特约撰稿人。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司