- +1

上海崇明盛产藏红花?这里有全国最大的人工种植地,多数作为药用

崇明藏红花。 崇明区供图

近日,由黑龙江蔓越莓回礼引发的“互赠礼物大作战”,演变成了一场家乡特产的“惊喜大放送”。从四川雅安的鱼子酱、安徽六安的鹅肝,到山西运城的大闸蟹、上海崇明的藏红花,再到新疆伊犁的罗氏沼虾、甘肃张掖的南美对虾,不少网友直呼“身在家乡为异客”,没想到自己的家乡还有这样的特产。

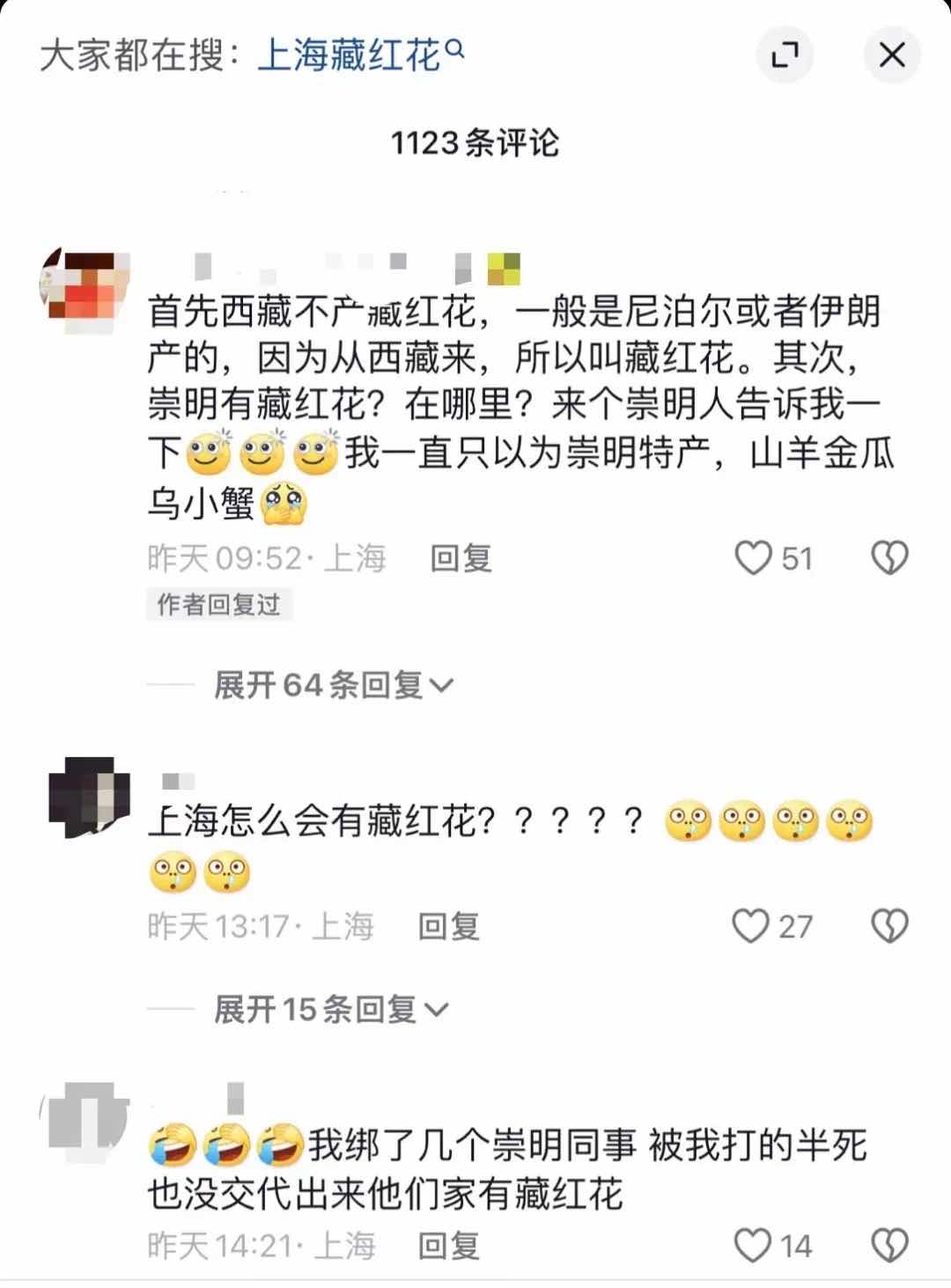

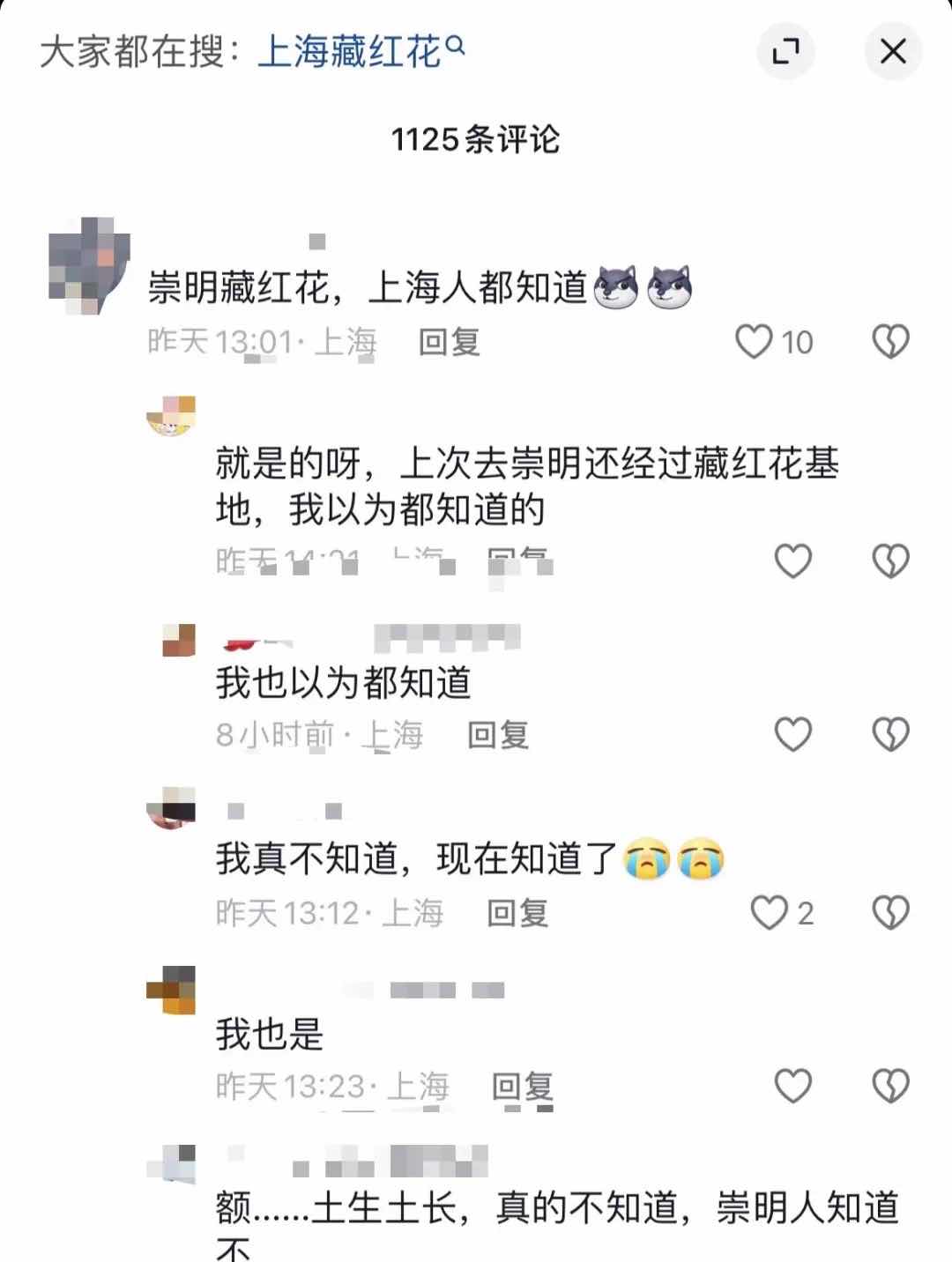

这波“全国特产大摸底”让上海网友也不淡定了,接连发出疑惑:上海竟然盛产藏红花?崇明朋友嘴挺严啊?

1月12日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从上海崇明区了解到,崇明的确盛产藏红花,且拥有全国最大的藏红花人工种植地,其中崇明庙镇永乐村藏红花种植面积约700亩,年产值2000余万元。不过,崇明产藏红花多数是作为药用。

崇明产的藏红花。 崇明区供图

崇明拥有全国最大的藏红花人工种植地

1月12日,澎湃新闻记者从上海崇明区了解到,藏红花在崇明已有几十年的种植历史,且崇明拥有全国最大的藏红花人工种植地。藏红花,又叫西红花,是一味珍贵的中药材。

听名字,很多人可能心存疑惑,叫藏红花也好,西红花也好,它的产地总是西藏、云南等地,怎么会和崇明有所关联呢?

网友热议崇明藏红花 社交平台截屏图

崇明区介绍,之所以叫藏红花,是与它的历史有关。藏红花的原产地为中东伊朗,是在汉晋之际从印度、尼泊尔随佛教的东渐而传入西藏,之后再由西藏传入中原地区,当时人们误以为它是西藏所产,“藏红花”便由此得名。崇明是国内最早开始规模化种植藏红花的地区。上世纪80年代初期,上海开始引种藏红花,并分别在崇明、嘉定等地区进行试种,其中崇明的种植面积最大并实现规模化。全国当时只有上海地区才有藏红花种球,因此上世纪90年代,崇明产的藏红花可谓“一家独大”,也有了“产量占国产藏红花90%”的说法。

之后,藏红花种球也开始作为商品,流入市场交易。种植技术在其他地区也日渐成熟,于是很快,浙江、安徽、河南等地都陆续种植成功。同时,随着市场需求的提升,国内从伊朗进口的藏红花数量也逐渐攀升。

近几年,崇明种植藏红花面积约1000亩,年产花丝量在600-700公斤。国内有的地区以销售藏红花种球为主,有的出售藏红花花丝,崇明产藏红花多数是作为药用。上药集团是崇明藏红花的收购大户,同时也是目前国内藏红花药品的销售大户。

崇明区介绍,藏红花的品质主要依靠其药用成分——西红花苷(gan)的含量来评定。中国药典标准是西红花苷-ⅰ和西红花苷-ⅱ的含量之和不得低于10%,苦番红花素的含量不得低于5%,有专业测定数据显示,崇明出产的藏红花三者含量能达到35%。因此,崇明藏红花的市价相对较高。

永乐村种植面积约700亩,年产值2000余万元

据“上海崇明”微信公众号消息,崇明区庙镇永乐村以“中国藏红花之乡”闻名岛内外,已成为以藏红花为特色产业的“特色农业型”市级乡村振兴示范村。

永乐村种植的藏红花。“上海崇明”微信号 图

上海姿蔓西红花种植专业合作社(以下简称姿蔓合作社)是永乐村的藏红花种植大户。合作社负责人万建达介绍,藏红花开花期在10月底至11月初,那一根根细小的干花丝是藏红花最有价值的部分,平均近百朵鲜花才能收获约一克花丝,所以有“红色金子”的外号。

“不过近年来,随着藏红花陆续在安徽、浙江等地实现规模化种植,市场竞争越来越激烈。“另一方面,村里种植户年纪大部分在50岁甚至60岁以上,即将面临种植户高龄化挑战。”永乐村党总支第一书记王正刚坦言。

崇明种植基地。崇明区供图

面对新形势,几年前永乐村改变过去农户各自为政的模式,推行“龙头企业+合作社+农户”的产业发展模式。在此模式下,农户提供土地,企业、合作社为农户提供技术支持、提升管理效率、争取扶持资金,农户生产积极性进一步提高。

如今,像姿蔓这样的种植合作社,永乐村共有5家,每家合作社都带动了近百户农户种植藏红花。如今,庙镇的藏红花种植户已超1000家,其中500多户种植户集中在永乐村,全村藏红花种植面积约700亩,年产值2000余万元。

经过多年摸索,永乐村藏红花产业不断市场化、规模化,比如大力推动藏红花产业链开发,藏红花面膜、藏红花香米、藏红花老白酒等衍生品销售渐成规模,藏红花产业的附加值不断提升。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司