- +1

结棍!杭州老师傅搞出噶许多宝贝,好多你熟…

"

你有没有遇到过这种时刻:

在你长大后的某一天,突然再次见到小时候最熟悉不过的某个老物件。因为它的出现,你仿佛搭乘上了一台“时光机”,过往在脑海纷纷浮现,温暖与怀念从心底涌出。

在无尽的岁月长河里,这些老物件如磐石般静谧,但充满着光阴的力量。今天的夜读,我们一起去寻找藏在记忆深处的老物件……

"

戚宝华先生是九堡供销社的退休职工,不过他以前是个木匠师傅,不论大木、小木,样样生活都拿得起。如今木匠生活不吃香了,退休之后觉得少了点手势,于是就动起一个念头,想把以前自己经手做过那些东西画出来。哪里晓得,一画两画竟画上了瘾,刹不牢了,画了三百多个物件,大到草舍房子,小到茅刀刮子,家具眠床,桌子板凳,锅儿缸灶,农具傢什,统统画了个遍,还装订成一本册子。

翻看这些既熟悉又亲切的老物件,免不了会勾起对过往岁月的回忆,牵出一丝淡淡乡愁。今天我们挑出几件来,也让大家见识见识。

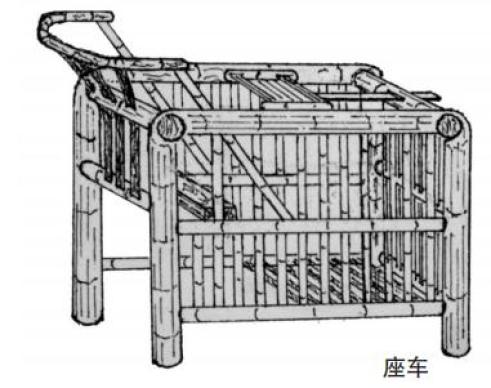

【座车与屯窠】座车里就好做太婆

说到伢儿座车,乡下有句俗话,叫作“人小辈分大(读音‘陀’),座车里就好做太婆”,伢儿蛮小,辈分蛮大,小小一部座车倒占了太婆的光。

座车有木头座车和毛竹座车两大类,木座车做工比较考究,有的甚至是上几辈传下来的傢私,最普遍的当属毛竹座车。不管城里或者乡下,我估计如今四十多岁的人对座车肯定有印象,恐怕很多人还都坐过。

二十世纪六十年代后期,妇女们下地干活还得带孩子,于是只好一手抱伢儿,一手提座车,到了地头,把孩子往座车里一放,自己下了地。那时,每天地头的孩子座车少说说也有七八部,不瞒你说,笔者的两个孩子,当年妻子就是这样带大的。

其实城里伢儿也差不多,每当夏天傍晚,家长总把伢儿抱进脚盆里,吊一桶井水给他洗个澡,然后抱到墙门口一放,让伢儿坐在座车里吹弄堂风。当年我汗流浃背拉着一车蔬菜经过,看到这情景还真有点眼热呢。

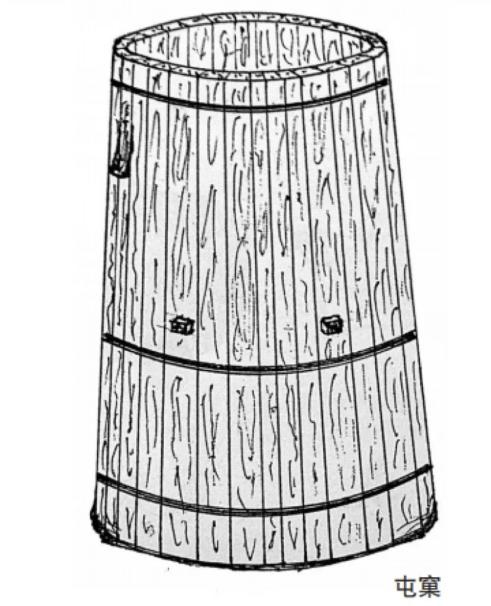

到了冬天,冷冰冰的座车吃不落坐了,这时候“屯窠”派上了用场。屯窠是土话,一般都叫“立桶”,能站人的桶,蛮形象的。立桶用木板箍成,无底无盖两头空,中间装有站人的搁板,立桶上口小下口大,竖在地上非常稳当,小孩子站在立桶里,随他拆天拆地都不会翻倒。立桶下面放一只火盆或火熜,而上口又刚好被孩子的抱裙围住,炭火盆的热气全焐在立桶里,把孩子的光屁股烘得热乎乎,手伸进去摸摸,那肉嘟嘟的两只小脚踢哒踢哒地在搁板上练筋骨呢。

如今,座车已很少有人用了,代替它的是各种款式的学步车。至于立桶呢,就更不用说了。我想,这恐怕也是老戚要画它们的原因吧。

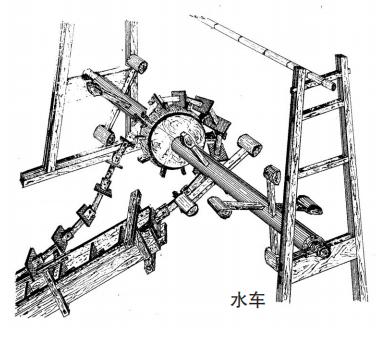

【水车】千转万转都是恩

先给大家猜个谜语:“深山老木扎成龙,行到河边水便通。”

谜底是——水车。

水车历史悠久,明清年间刊印的《钱塘江筑塘图》上,就有八个人踩长水车的图画。水车的功能是把低处的水提升到高处。以前在江南农村,水车十分普遍,是老底子农民用来抗旱、灌溉、排水的主要农具。

水车又叫龙骨水车,其造型、长度、种类、功能各不相同,有牛车、踏车、摇车之分;还有阔板、窄板之别。旱地用的主要是踏车,另有一种较为轻便的摇车,搬动方便,也是用得比较多的。水车结构颇为复杂,由车身、龙骨、楗子、轮轴、支架、撑架、扶横等配件组成。车水时将龙骨置于车身内,组成龙骨车链,将车尾浸没在水中,车头置于车渡水沟上,形成斜坡状,三四个人在坡顶用脚踏,驱动龙骨循环转动,带着河水往上提升,源源不断灌到田里。在一切手工操作的农业社会,水车已经具有相当高的技术含量。

除了科技含量,水车还有文化气息,只要是水车,几乎都写有字号或联语,寄托着对丰收年景的企盼。比如:“活泼玲珑、婉若游龙;翘首向上、吐水田中。”“尾饮腹升口中喷,千转万转都是恩。”“大轮转小轮、一动百节行;渊源随水出、遍地是黄金。”“昔日深山木,班师巧作龙;池塘车水浅,田地禾苗浓”等等,通俗上口,这是其他农具无法比拟的。过去人们在田间车水时,还会喊富有节奏感的车水号子:“浪水末要来哩哦——哦赛——”,水车遂成了农耕文 化的典型代表。如今水车早已被水泵和机电设备替代,退隐江湖,它再次现身,成了许多农家乐的景点。

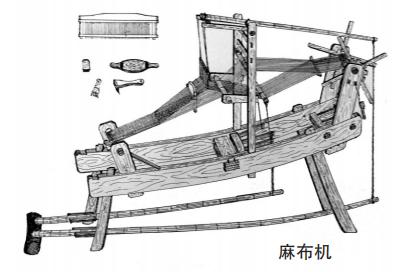

【麻布机】扭到夜来屁股骨头痛悠悠

以前在城东农村,特别是七堡、九堡、乔司一带,盛产络麻,络麻生产又衍生出一项家庭副业——织麻布。将络麻皮加工成麻布出售,赚取其中的加工费,这是当地农家的一项重要经济来源,所以这一带乡间,几乎每户农家都置有麻布机。其实,织麻布和织布、织绸的原理都是一样的,只不过麻布是用麻丝做原料,比较粗糙,质量要求不高,所以麻布机略显简单,虽然也叫“机”,但终归还是件农具。

当年老戚师傅曾为不少乡邻做过麻布机,对于麻布机的规格尺寸了如指掌,甚至连一张麻布机有几个榫头眼都烂熟于心,连他自己都说:“不是吹牛皮,麻布机到我手里嘛,闭着眼睛做做好哉。”你只要看看老戚画的麻布机,真当活脱活像。

络麻地区的妇女都有一手织麻布的技艺,不能出工的下雨天或黄昏时分,就会踏上麻布机忙碌一番,这时,村坊里一片“啪嗒、啪嗒”的撞筘声。织麻布一般由结绩(读音“家”)、经布(又叫牵经)、上机、织布等工序组成。与织布、织绸比较,织麻布虽然简单些,但要辛苦得多,只要听听这段歌谣就知道了:

络麻地里扶笨头,起早落夜做添头;

剥麻剥到半夜头,茶饭拎到地横头;

结冰打冻结绩头,麻布机上踏木头;

踏一脚,扭一扭,踏一脚,扭一扭;

扭到夜来屁股骨头痛悠悠。

老物件承载的是光阴故事

是再也回不去的岁月

你记忆里最熟悉的老物件是什么?

来投票吧

《夜读》栏目征稿渠道

如果你喜欢夜阑挑灯、落笔添香,如果你恰好有新的感悟、新的发现、新的心得想与大家交流,如果你在某一领域有独到的见解,欢迎你成为“夜读”的分享人。

征稿邮箱:hangzhoufabu@qq.com。

来源/杭州日报西湖副刊

文字/沈树人

绘图/戚宝华

制图/叶丛

编辑/林之、李胜男

版式/李胜男

继续滑动看下一个

结棍!杭州老师傅搞出噶许多宝贝,好多你熟… 杭州发布 轻触阅读原文

杭州发布向上滑动看下一个

原标题:《结棍!杭州老师傅搞出噶许多宝贝,好多你熟…》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司