- +1

吴蕴瑞体育思想:历史与当代的时空对话

原创 崔莹 复旦大学出版社

吴蕴瑞,字麟若,江苏江阴人。1918年南京高等师范学校体育专修科毕业。曾任暨南大学体育教员半年。1919年春,由母校选送上海全国青年协会体育专门学校就读,肄业。同年夏回母校,任体育科人体机动学及器械运动教师。1921年南京高师改称东南大学,以课暇补读大学学分,经3年补满毕业。1924年夏考取江苏省官费留学生,留学美国芝加哥大学医科和哥伦比亚大学师范学院体育系,得硕士学位。1927年归国,连任中央大学、东北大学、北平师范大学等体育教授。1932年,任第一次全国体育会议体育专家委员和国民体育实施方案起草委员。同年,复被聘为教育部体育委员会委员。1933年,任全国运动会等筹备委员。著有《运动学》《体育建筑及设备》《田径运动》和《体育原理》等书。最近有体育改进社之组织,发行《体育季刊》,先生被推为该刊主编,以后将不断努力,希有较大之贡献云。

吴蕴瑞,字麟若,江苏江阴人。1918年南京高等师范学校体育专修科毕业。曾任暨南大学体育教员半年。1919年春,由母校选送上海全国青年协会体育专门学校就读,肄业。同年夏回母校,任体育科人体机动学及器械运动教师。1921年南京高师改称东南大学,以课暇补读大学学分,经3年补满毕业。1924年夏考取江苏省官费留学生,留学美国芝加哥大学医科和哥伦比亚大学师范学院体育系,得硕士学位。1927年归国,连任中央大学、东北大学、北平师范大学等体育教授。1932年,任第一次全国体育会议体育专家委员和国民体育实施方案起草委员。同年,复被聘为教育部体育委员会委员。1933年,任全国运动会等筹备委员。著有《运动学》《体育建筑及设备》《田径运动》和《体育原理》等书。最近有体育改进社之组织,发行《体育季刊》,先生被推为该刊主编,以后将不断努力,希有较大之贡献云。(原刊《体育原理》)

SPORTS

01

精神儒者:

吴蕴瑞体育思想的形成

关于“体育是什么?”这一问题,吴蕴瑞与袁敦礼达成共同认识,并在《体育原理》中“序”的部分对其予以阐释:“体育为一种事业,讲究其学理上之基础,是从知的方面做功夫。办理体育行政管理公共体育场、开运动会、教授各种技能,是做行的方面之工作。”

体育作为一种社会实践,既要先知而后行,又要知行合一。对体育的认知要讲求“真”,也要达其“深”。今天我们所追求的体育科学化、体育学术化、体育人文化道路,就是一种“知难行亦不易”的境界。

吴蕴瑞的一生经历了中国近代三个重要时期,从清末的教育变革到民国的民族意识觉醒,又见证新中国的诞生,步入一个全新的世界。他在近代中国的风雨飘摇中成长和进步,全心投入近代中国的体育事业,成为中国体育教育的奠基人之一。

1932年,吴蕴瑞(右三)同张学良在北平官邸与即将

1932年,吴蕴瑞(右三)同张学良在北平官邸与即将参加第十届奥运会的刘长春、宋君复等人合影

他对中国现代体育的贡献可以概括为四个方面:其一,坚持身心一元论;其二,主张体育科学化、学术化;其三,坚持“土洋体育”互为体用;其四,倡导体育普及化。

发蒙启蔽:

吴蕴瑞体育思想启蒙期

(1916—1924年)

吴蕴瑞于1915年12月从苏州师范学校毕业。随后,他以优异的成绩考入南京高等师范学校体育专修科,成为该科第一批招收的23位学生中的一员,也是该校东西方文化交融中的第一届学生。

在此求学期间,吴蕴瑞接触到来自西方的体育思想,开启了他钻研体育教育之路的决心。

融会贯通:

吴蕴瑞体育思想融合期

(1925—1927年)

吴蕴瑞在东南大学时,学校聘请了杜威、罗素和泰戈尔来中国讲学。杜威带来了改造美国旧教育的实用主义教育思想,打开了吴蕴瑞体育思想的大门。

吴蕴瑞对自然体育思想的继承以及其在中国的传播和发扬起到关键性作用。吴蕴瑞对近代体育的认知和总结并非直接照搬西方,而是结合中国国情,明确适合中国的体育教育目的以促进体育事业发展。

自惟至熟:

吴蕴瑞体育思想成熟期

(1927—1949年)

1927年,吴蕴瑞获得美国哥伦比亚大学硕士学位后,赴英、法、德三国考察,于同年9月归国,就职于南京国立中央大学体育科任教授兼主任。

20世纪20年代至30年代,正值吴蕴瑞迈向不惑之年,多年的求学和生活经历,使他的学术思想日益成熟,此时的他精神饱满、精力充沛,也是他大量学术成果产出的爆发期。

中流砥柱:

吴蕴瑞体育思想影响期

(1949年至今)

吴蕴瑞从1924年至1959年期间陆续发表近百篇文章,并著书立说,为中国体育界的开拓者之一。

新中国成立后,吴蕴瑞作为新中国第一所体育高等学府——华东体育学院(1956年更名为上海体育学院,2023年更名为上海体育大学)的首任校长,在任长达24年之久,也做了大量开创性的工作。

SPORTS

02

奉命创建新中国体育高等学府

今天坐落于上海市杨浦区清源环路650号的上海体育大学中的绿瓦大楼,是昔日的旧上海特别市政府大楼,它见证了山河尽国殇的岁月中上海经历的风雨飘摇。

1937年,上海爆发“八·一三”事变,日寇兵燹,战火弥漫。绿瓦大楼被轰炸残毁,屋顶变得千疮百孔,整个江湾地区的建筑也难逃厄运。

为保住中国的文脉,1938年8月,国立中央大学校长罗家伦紧急通知正放暑假的师生决定全校西迁重庆。担任国立中央大学体育系主任的吴蕴瑞,组织系内师生随中央大学前往重庆。

直至1952年9月,国民经济逐渐恢复,第一个五年计划即将开始,加快国家文化建设被提上日程。教育部对全国高等学校院系实施重大调整,华东军政委员会教育部决定合并华东师范大学、南京大学、金陵女子文理学院体育系科,组建新中国第一所体育高等学府——华东体育学院。

华东体育学院校门

华东体育学院校门它的任务是“为祖国培养具有高度政治思想水平,掌握体育理论和熟练运动技术,全面发展的体育专业人才,足以胜任中等以上学校的体育教师和工厂、部队、机关的体育干部”。

筹建之初,华东教育部高教处指定吴蕴瑞、刘德超、张汇兰、吴邦伟、金兆均、吴之仁、章钜林7人组成筹建工作组,吴蕴瑞为召集人同年11月8日,华东体育学院正式宣告成立。12月15日,华东军政委员会教育部决定提请中央人民政府任命吴蕴瑞为华东体育学院首任校长。随后,在北京、武汉、成都、西安、沈阳相继建成了新中国的6大体育高校。

作为新中国第一所体育高等学府的首任校长,吴蕴瑞根据办学方针,秉持现代体育教育理念,做了大量开创性工作,一些留洋博士、硕士、体育界知名教授、“拳王”、“杠王”等纷至沓来。创校初期,由吴蕴瑞、张汇兰、吴邦伟、金兆均、章钜林、刘天锡6人组成专家组,研讨制定第一份教学计划、教学大纲、编写教材等。从筹备到开学仅一个月,基本上完成了各项工作,保证如期开学。

田径场训练日常

田径场训练日常1956年2月,华东体育学院更名为上海体育学院。沧桑巨变,红日新生。6月,时任国务院副总理兼国家体委主任的贺龙元帅来到上海,亲自选定清源环路650号为上海体育学院新校址。从此,那幢仿宫殿式建筑,绿色琉璃瓦顶盖,饱经风霜的旧上海市政府大楼成为上海体育学院的主体办公楼,师生们亲切地唤作“绿瓦大楼”。

吴蕴瑞亲自规划新校园,广泛征求意见。他与绿化人员商量后,在校园内建了一个荷花池,又建了一个六角亭,在“绿瓦大楼”前栽种小冬青,组成“发展体育运动,增强人民体质”的字样。

2019年8月,作为上海市文物保护建筑的“绿瓦大楼”,历时近3年的修缮,重新揭开面纱,如今透露着盎然生机。

SPORTS

03

遥望未来

1908年,中国正处于积贫积弱、饱经忧患的动荡年代。同年,在英国伦敦却举办了规模盛大的第4届奥运会。此时,来华担任天津青年会干事的美国人饶柏森,“在天津作了《中国参加奥运会的前景》演讲,并加幻灯片辅助”。

南开大学的学生们在操场上通过幻灯片见证了奥林匹克运动会的盛况。随后,渴望国富民强的中国知识分子和青年学生,在天津出版的基督教青年会的杂志《天津青年》上提出发人深省的“奥运三问”:

“中国什么时候能够派运动员去参加奥运会?我们的运动员什么时候能够得到一枚奥运金牌?中国什么时候能够举办奥运会?”

一字一句无不体现一个世纪前国人对于无奈现状的悲愤,也唤醒了青年们对体育的热情,“奥运三问”如一石激起千层浪,逐渐传播开来,引起更多国人的兴趣和关注,激发出国人“体育强国”的决心。

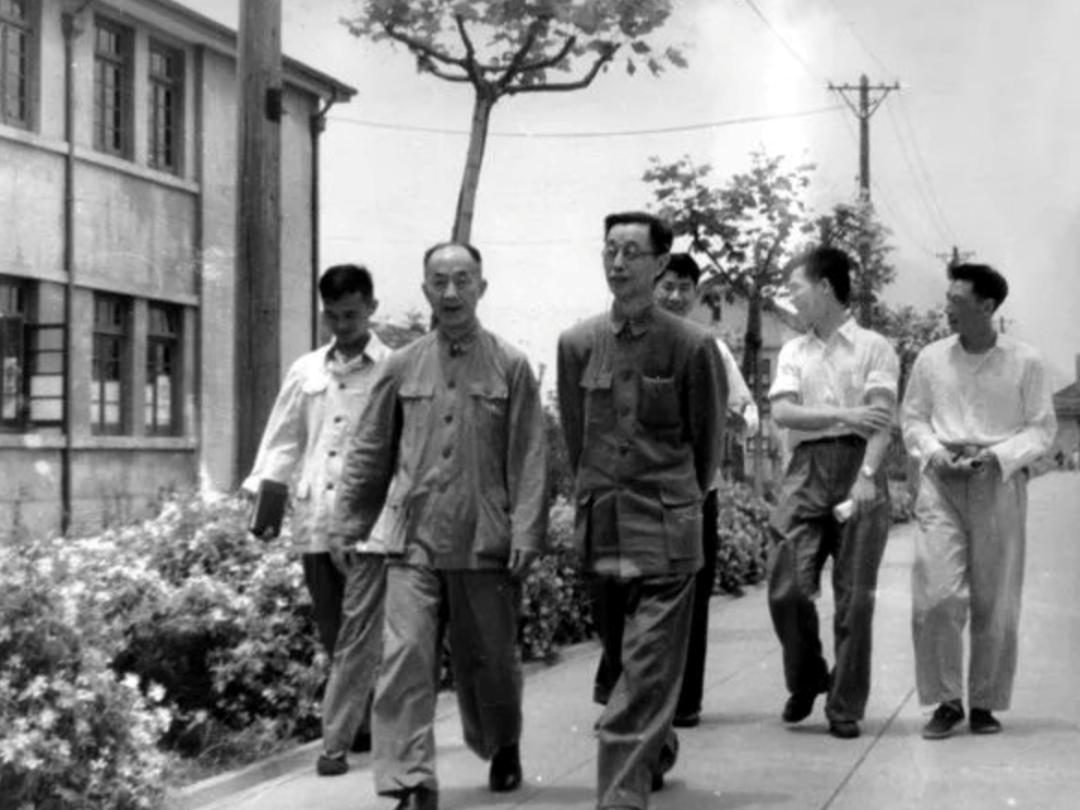

吴蕴瑞陪同教育部领导视察校园

吴蕴瑞陪同教育部领导视察校园1917年,毛泽东在《新青年》上以“二十八画生”为笔名发表《体育之研究》,指出:“体育之效,至于强筋骨,因而增知识,因而调感情,因而强意志。”其表达的意思是,体育不仅是国家强盛的应有之义,也是人民健康幸福生活的组成部分。

可见,毛泽东较早地确立了体育强国的意识。国人逐渐以奥林匹克运动为寄托,流露了对国富民强的真切期盼,期盼着体育强则中国强,国运兴则体育兴。

从一百年前令人振聋发聩的“奥运三问”,到如今北京成为全球首座“双奥”之城,体育承载着国家富强、民族复兴的梦想。2022年北京冬奥会和冬残奥会的成功举办,向全世界展示了蓬勃发展中的中国体育事业迈上了新台阶。

回望百年岁月,在时代变革的碰撞中,体育的身影从未缺位。1932年,刘长春的单刀赴会,解答了“奥运三问”的第一问。

从举重运动员陈镜开的一个世界纪录,乒乓球运动员容国团的第一个世界冠军,到速滑运动员罗致焕第一次登上冬季项目世界最高领奖台……再到1984年洛杉矶奥运会,许海峰射落中国首枚奥运金牌,那届盛会中还有郎平领衔的中国女排、体操王子李宁独揽三金,这是回答“奥运三问”的第二问。

2008年,北京奥运会惊艳世界,中国以更加开放与包容的姿态向世界张开怀抱;2022年北京冬奥会成功举办,主张“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念,赛场内外随处可见的高科技应用,向世人交出了完美的“双奥”答卷,直面百年前的“奥运三问”的第三问。

(文本来源:《吴蕴瑞体育思想》,有删减)

《吴蕴瑞体育思想》

崔莹 著

朱枫 责编

本书共分六章。第一章是对吴蕴瑞所在的吴氏家族溯源的历史考证,阐述吴蕴瑞为什么以体育作为安身立命之本,并在日后求学立说,成为中国近代体育思想的集大成者。第二章阐述基督教青年会对近代中国体育事业发展、体育专才培养和学校体育教育变革的影响,并间接激发中国民众的“民族自决”,呼吁收回体育主权,建立自己的体育组织,开始自主办赛。第三章阐述近代体育的起源和流派、近代体育在中国本土化的嬗变以及“土洋体育之争”的始末问题,考辩吴蕴瑞在此时期积极参与的体育研究实践和体育观念表达。

第四章从体育思想形成的阶段性角度去解读吴蕴瑞体育观念形成的启蒙期、融合期、成熟期和影响期。同时,结合吴蕴瑞此时期参与的体育活动实践,评述旧中国体育运动开展成效与体育专家美好理想之间的差异。第五章从史实的角度考证吴蕴瑞执教于国立中央大学、东北大学、北平师范大学时期的真实境遇,阐述吴蕴瑞在国立中央大学被迫西迁陪都和战后东还复原过程中对中国体育文脉保护所付诸的行动。第六章阐述吴蕴瑞以白手起家建校,发展新中国体育教育事业,培养体育人才,用行动回答百年前提出的“奥运三问”,激励越来越多的人奔赴体育强国建设的新征途。

崔莹,笔名:敬岳,女,无党派人士,吉林大学文学博士,美国密苏里大学访问学者,现为上海体育大学新闻与传播学院副教授、硕士生导师。上海体育大学知识分子联谊会秘书长,中国高等教育学会影视传媒专业委员会会员、中国体育科学学会会员、美国“LOS ANGELES CINEFEST FESTIVAL”电影节在线评委。研究领域为体育思想传播、体育影视文化传播、体育舆情传播、体育旅游传播、体育品牌传播、体育赛事传播、体育城市人文传播、体育媒介传播、奥林匹克文化传播。担任吴蕴瑞电影文学剧本《起跑者》编剧,发表学术论文二十余篇。

原标题:《吴蕴瑞体育思想:历史与当代的时空对话》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司