- +1

活动回顾|究竟是青春:鲁迅的留日七年

我早先岂不知我的青春已经逝去? 但以为身外的青春固在:星,月光,僵坠的蝴蝶,暗中的花,猫头鹰的不祥之言,杜鹃的啼血,笑的渺茫,爱的翔舞。……虽然是悲凉漂渺的青春罢,然而究竟是青春。

我早先岂不知我的青春已经逝去? 但以为身外的青春固在:星,月光,僵坠的蝴蝶,暗中的花,猫头鹰的不祥之言,杜鹃的啼血,笑的渺茫,爱的翔舞。……虽然是悲凉漂渺的青春罢,然而究竟是青春。—— 鲁迅《野草·希望》

1月13日,领读文化联合河北教育出版社在鲁迅书店举办了《究竟是青春:鲁迅的留日七年(1902—1909)》新书读者见面会。

位于北京鲁迅博物馆旁的鲁迅书店

位于北京鲁迅博物馆旁的鲁迅书店到场嘉宾有:

北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)副馆长、研究馆员,《鲁迅研究月刊》主编,《究竟是青春:鲁迅的留日七年(1902—1909)》作者姜异新;

中国社会科学院文学研究所研究员,中国社会科学院大学特聘教授,中国鲁迅研究会会长董炳月;

中国艺术研究院副研究员,硕士研究生导师张元珂。

会前,由河北教育出版社党委书记、执行董事、经理(社长)董素山致辞。

会前,由河北教育出版社党委书记、执行董事、经理(社长)董素山致辞。 一代代读者心目中的鲁迅固化为时而“横眉冷对”,时而“醉眼陶然”的老先生,无论如何都带着迟暮之感。

一代代读者心目中的鲁迅固化为时而“横眉冷对”,时而“醉眼陶然”的老先生,无论如何都带着迟暮之感。而《究竟是青春:鲁迅的留日七年(1902—1909)》一书打破了大众对鲁迅已然固化的“横眉冷对”的刻板形象,呈现了青年鲁迅激越蓬勃的青春时代。

《究竟是青春:鲁迅的留日七年(1902—1909)》

点击图片即可购买

主持人:请姜异新老师讲一讲这本传记的写作过程与心得。

姜异新:很高兴看到这么多的朋友今天来到鲁迅书店,围绕《究竟是青春》这本小书,共同回顾鲁迅留学日本的峥嵘岁月。2024年恰好是鲁迅在仙台医学专门学校就读的120周年,今天在回顾这段历史的时候,我想到了哈姆雷特的著名台词:To be or not to be, that is a question.假如给那个时候的周树人一句台词的话,可能就是:Body or soul? 肉身,还是灵魂?我想这个答案可能是:You have no choice,你,别无选择。我们知道,周树人做出了让后来代代中国人都铭记住了的选择——弃医从文,这个选择也使他最终成为了鲁迅,我们也因此有了自己的民族魂。

《究竟是青春:鲁迅的留日七年(1902—1909)》(后文简称《究竟是青春》)分为三大块内容,主体部分是中篇文学传记,主人公是一位二十几岁的年轻留学生,整个传记忠实于线性时间的写作,根据传主周树人1902-1909七年的就学履历,分为弘文学院(1902.4-1904.4)、仙台医学专门学校(1904.9-1906.3)、独逸语专修学校(1906-1909)三个阶段来讲述,前两个时段完全以学年来划分,都是两个学年,那时的日本有些学校实行的是国际通行三学期制,每学年分三个学期,那么也就有寒假、春假、暑假,严格来讲,鲁迅在仙台医专只待了一个半学年。第三部分也就是学籍挂靠独逸语专修学校的三年,就没有严格的学制课程了,鲁迅完全是一种自学状态,分为兄弟怡怡、再是语言、反清革命、文艺运动四个部分。

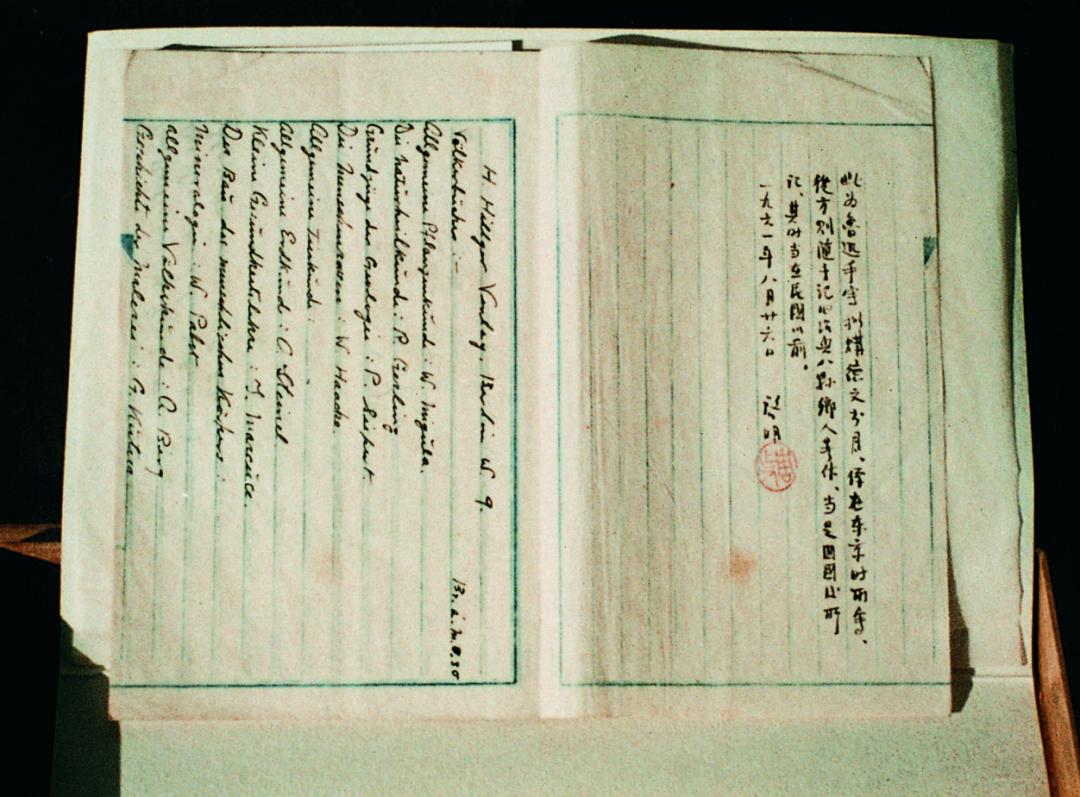

《究竟是青春:鲁迅的留日七年(1902—1909)》(后文简称《究竟是青春》)分为三大块内容,主体部分是中篇文学传记,主人公是一位二十几岁的年轻留学生,整个传记忠实于线性时间的写作,根据传主周树人1902-1909七年的就学履历,分为弘文学院(1902.4-1904.4)、仙台医学专门学校(1904.9-1906.3)、独逸语专修学校(1906-1909)三个阶段来讲述,前两个时段完全以学年来划分,都是两个学年,那时的日本有些学校实行的是国际通行三学期制,每学年分三个学期,那么也就有寒假、春假、暑假,严格来讲,鲁迅在仙台医专只待了一个半学年。第三部分也就是学籍挂靠独逸语专修学校的三年,就没有严格的学制课程了,鲁迅完全是一种自学状态,分为兄弟怡怡、再是语言、反清革命、文艺运动四个部分。文学传记后面有两个“附录”,我认为它们在分量上不是附属性的,是迥异于文学传记的另外两种不同的文体,共同指向鲁迅游历日本七年的学习生活和他的思想转变,以及如何走向文学。附录一也就是本书的第二部分是学术论文,主要展现的是我的问题意识,关于“幻灯片事件”,学者们已经研究了至少有六十多年,很多学者苦苦寻找让鲁迅做出人生重大抉择的物证,而在我看来最重要的还是心灵轨迹的问题,我把我的思考过程、论证逻辑和学理思路给大家做一个汇报。最后一部分是策展笔记,这一部分的主角不是人,而是物,主人公已经逝去,却有很多的历史见证物留了下来,这些历史物证只有在观者去凝视的时候,它才获得新的生命。所以如何用视觉表达呈现鲁迅这段不凡的经历,是本书的第三部分。

我先介绍一下文学传记的书写,这部分占大概80%的内容,首先我分享一下命题与结构。为什么叫做“究竟是青春”?这个题目好像没有说完,我自认为是有意为之,其实它是选自鲁迅的散文诗《希望》:“我早先岂不知我的青春已经逝去? 但以为身外的青春固在:星,月光,僵坠的蝴蝶,暗中的花,猫头鹰的不祥之言,杜鹃的啼血,笑的渺茫,爱的翔舞。……虽然是悲凉漂渺的青春罢,然而究竟是青春。”鲁迅正是在北京西三条21号“老虎尾巴”内写下这篇散文诗的,我想他仰望流云的时候,虽然已经不是明治日本时的天空,但他内心涌动的,可能仍然还是年青时代未尽的文艺梦。我觉得这里面蕴含着他对自己留学时代、青春华年的回顾,所以选择了这样一个题目。

弘文学院

弘文学院这七年的确是充满了青春朝气的黄金岁月,但是我想这个传记不能仅落脚在一个时间的维度,更主要的是凸显他的文学感遇。我觉得鲁迅的很多文学感遇潜藏在他的地理潜文本当中,我们知道鲁迅小时候最喜欢的宝书是《山海经》,《山海经》实际上就是一部上古的地理学著作。我发现鲁迅很喜欢在地理空间上面抒发一些文学的感应。比如在大家都熟知的《藤野先生》中,有一句著名的话,“东京,也无非是这样”,很简单的八个字,这里边却有很强的文学张力、强大的修辞的力量,鲁迅的这种文学品质特别吸引我。从这简单的八个字里,你可以感受到鲁迅曾经对东京有过这样那样的念想,有期待,同时也有失望。无论如何,东京容颜不可思;那么,我在思考二级标题的时候,也是很注意这两点,一个是凸显时空,另一个要把他的文学感遇表现出来,所以文学传记第一部分的小标题是“弘文学院:身外的青春固在”,这个很好理解,毫无疑问,本来这段时期就是鲁迅充满活力的韶华,你看断发照、毕业照,也是我们这本书的封面,真是英姿勃发。

鲁迅断发照

鲁迅断发照第二个小标题是“仙台医专:一掷“身中的迟暮”,我们知道在仙台的时期,鲁迅弃医从文,孤注一掷,告别旧我。他在《藤野先生》里说到:“到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。”一个简单的代词“这”,让仙台如此生动可感,有时候,地点不仅仅是事件发生的场所,它就是故事本身,鲁迅自己也没有想到,仙台将成为他一生不断去回溯的主题。

第三部分是“东京,东京:‘愿有英俊出于中国’”,这个时候鲁迅把学籍挂在独逸语专修学校,但是已经不去修什么课、修什么学分了,是一个完全自学的状态,但他恰恰因为这个自学进入了留学的真境界。因为弘文学院在东京,从仙台弃学后鲁迅再回到东京,这是两次东京,所以“东京,东京”两个词叠用,是一次一次的闪现,也是一次一次的召唤,是对他两度东京就学的强调,同时还有一种紧迫感。回望曾经投身的翻译事业,如何为了一字之妥帖,殚精竭虑,岁月笔端。没有这种奋斗,就没有后来的“英俊出于中国”,这个题目的用意一方面聚焦地理空间,更重要的是延续他的文学感遇。

以上就是传记的题目、结构,三大部分如何围绕着青春这个关键词来叙事。那么,叙述的过程中,我的写作与其他传记不同的用意在哪里?这就是我要分享的第二点,注意文艺批评的贯穿,这体现在后来鲁迅关于日本回忆文本的处理方式,大家可能注意到了,我没有直接将回忆录和文学性文本里的叙事当作非常肯定的史料来使用,而是加入了评论。举个例子,比如说鲁迅为什么去学医,许寿裳有个说法,说鲁迅是特别想在学医之后能够解放“三寸金莲”,他要去看看这个脚是怎么裹的,怎样造成了人的畸形,还能不能通过一种医学的手段让中国的女子从此恢复天足。我在传记写作过程中没有去论证这个说法的真实性,而是把它作为鲁迅终生叩击心灵的一个致命问题,不管它真不真实,鲁迅为之思考了一生。我关注的是,鲁迅赴日本留学之后,很多经历过的事和内心经验是如何进入他的创作心理、创作机制和写作意图的。我们都知道朱安就是缠足的,关于女子缠足的问题贯穿了此后鲁迅的很多文本。我没有直接说藤野先生对这个问题很好奇,而是这样写道,“《藤野先生》将会安排这位黑瘦的解剖学教授向其探究中国女人的裹脚是怎么个裹法,足骨变成怎样的畸形,让这位尊重中国文化的八字须老师在抑扬的语调之后,来一声无奈的叹息,‘总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?’”这里呢,我就把作者鲁迅和《藤野先生》当中的“我”区分开来了,将历史本事与文本叙事的用意区分开来。另外,鲁迅自己有关缠足的思考也加深了五四新文化批评的彻底性,体现在杂文当中,成为非常独特的、独属于鲁迅的文本。我认同的基本原则,一个是文学的基本常识,就是不能拿一个文学性文本里的内容——哪怕是鲁迅说的——作为证据去写鲁迅传记,另一个是史学的基本常识,想回到历史现场的冲动是朴素的,但是实际上是不能实现的,一切都存在于叙事中。我在写作过程中,把这种文本的解读和史料的论证结合了起来,这是我有意为之的一点,以上是我对主体部分文学传记的分享。

主持人:董老师,您曾经提出过“仙台鲁迅”“仙台叙事”“仙台时期的‘日俄战争记忆’”“后仙台时期”“鲁迅的俄国记忆”“弃武从医”等等概念,最近您又提出,鲁迅的“呐喊”实际上在《斯巴达之魂》一文中已经发出,至今回响了一个多世纪。想请问您,加入鲁迅当年是到金泽、千叶、冈山、长崎学习医学,您认为鲁迅是否还会弃医从文?鲁迅留学的七年多,“仙台”的独特性到底体现在哪里?

董炳月:按照我的理解,鲁迅当年选择去仙台,原因比较简单。去仙台交通方便,仙台是日本东北重镇。他当时可以去千叶,但千叶太近了,只是东京的郊县。想逃离中国留学生群体的鲁迅,不会去离东京这么近的千叶。他也可以去金泽,但是金泽位于日本本岛的西北侧,穿过日本本岛中部的大片山区去那里,路途遥远。那个年代东京去金泽是不通火车的。从东京去冈山的话,就更远了。仙台的特殊性,从后来鲁迅本人的叙述来看,主要在于仙台和日俄战争的关系更密切,这种特殊性促使鲁迅思考国民关系、国民精神状态等重要问题。话说回来,鲁迅不管去哪里,学医学都不会学到毕业,这是我的一个基本判断。这是鲁迅的思想、趣味、性格、行为方式决定的。他1909年8月回国,到杭州工作一年就辞职回到绍兴,在绍兴工作一年多就跑到南京进了教育部。1912年5月随教育部到北京,在教育部倒是工作了14年。能工作这么久,是因为那职位是他的“饭碗”。1926年8月离开教育部之后,到厦门大学不到半年就辞职跑到广州中山大学,在中大半年又辞职,然后跑到上海,成了自由撰稿人,自由职业者。从青年时代开始,鲁迅一直处于“动”的状态。从思想、趣味、性格、行为方式,以及家学渊源、生存环境来看,鲁迅弃医是必然的,成为文学家也是必然的。

去年有一本鲁迅研究著作非常火,上了多种图书排行榜。那就是浙江古籍出版社出版的《越境:“鲁迅”之诞生》。著者是日本佛教大学的李冬木先生,一位资深鲁迅研究专家。那本书用“知识考古”的方法,考察鲁迅在日本读了哪些书,那些书对鲁迅的影响有多大。可以把那本书与这本《究竟是青春》结合起来读。《究竟是青春》是编年体的鲁迅断代史,为把握鲁迅留日七年多的生活提供了一个完整的时间框架。在这个时间框架中认识鲁迅的阅读史、精神史,更有效。

去年有一本鲁迅研究著作非常火,上了多种图书排行榜。那就是浙江古籍出版社出版的《越境:“鲁迅”之诞生》。著者是日本佛教大学的李冬木先生,一位资深鲁迅研究专家。那本书用“知识考古”的方法,考察鲁迅在日本读了哪些书,那些书对鲁迅的影响有多大。可以把那本书与这本《究竟是青春》结合起来读。《究竟是青春》是编年体的鲁迅断代史,为把握鲁迅留日七年多的生活提供了一个完整的时间框架。在这个时间框架中认识鲁迅的阅读史、精神史,更有效。主持人:张老师,您对传记文学深有研究,发布过年度中国传记研究发展报告,关于鲁迅传记研究方面也有发表过论文。在现当代作家中,鲁迅是拥有传记数量最多的人,对于鲁迅传记的书写,您认为还有哪些欠缺和不足?

张元珂:非常高兴和各位读者探讨一下传记的问题。这些年我做传记文学的编辑,接触的传记多一些,另外还做一些科研方面的传记研究,对鲁迅传记史还是比较熟悉的,当然也很感慨。

说“感慨”,首先指鲁迅传数量超多。我是2019年统计的,广义上的鲁迅传记到现在为止已经达到了470多部。现代鲁迅传记的写作不仅仅在我们大陆,在国外,像越南、马来西亚、荷兰等国家也都在写。在亚洲,日本当然是生产鲁迅传记的一个主要国家。因此,鲁迅传的写作不仅在国内是一大热点,在国际上也越来越成为关注的焦点。国内国外加起来,这个传记量是非常大的。其次是鲁迅传记创作质量不好,经得起读者阅读的优秀文本太少。为什么会出现这种情况?原因当然很多,但普遍欠缺传记文体意识,或者说,不从“现代传记”本体或文体出发从事写作,一定是其根因所在。我们知道,中国虽然是传记古国,也是大国,但今天指的是现代意义上的传记,是新文化运动时期胡适、郁达夫、郭沫若那些人从西方介绍过来的一种新传记、一个新文类。这种新传记和古代传记关联不大。鲁迅传记作者虽然众多且不乏学养深厚的顶尖学者,但由研究到传记写作,其间在身份与传学意识,以及对“文学性”的处理上,都做得不好。他们写出的“鲁迅传”可读性较差,或者大都是学术传记,仅在学者圈子里流通。我觉得,这种境况应当改变,首先应当在传记文体意识与实践上有根本性改变。真正的“鲁迅传”不是“资料集”,而是传记家以鲁迅生平、生命及作品为创作对象或素材,写成的具有文学性气质的作品。或者说,与鲁迅有关的年谱、日记等都是鲁迅传的基础材料,“鲁迅传”是一种以这些材料为基础的“再创作”。

鲁迅逝世得比较早,1936年就去世了,但是鲁迅的传记在他没有去世之前就开始了。在三四十年代,有评传,比如李长之的《鲁迅批判》;有中篇传记,比如萧红的《回忆鲁迅先生》;也有大部头的全传,比如,王士菁的《鲁迅传》。这三部“鲁传”都是经典之作,由其所开创的传记样式,也具有传记史意义。在今天,鲁迅研究全面展开,相关文献、史料及取得共识的学术观点,已实在太多、太多,因此,写一部普通传记是不难的,难的是鲁迅谱系的传播,也就是面向普通读者的知识启蒙。因此,在我看来,一部分学者进行学术研究,也就是知识生产,当然很重要,这是传记写作的基础工程,但是,鲁迅在文化领域内的重要地位及形象,决定了我国必须有若干部带有普及性、经典气象的“鲁迅传”出现。这是包括鲁研界学者在内的中国学人、传记家所必须完成的大任。然而,从鲁迅传创作情况来看,怎样将之转化为传记文本并广为普及,则始终是一个大难题。

鲁迅逝世得比较早,1936年就去世了,但是鲁迅的传记在他没有去世之前就开始了。在三四十年代,有评传,比如李长之的《鲁迅批判》;有中篇传记,比如萧红的《回忆鲁迅先生》;也有大部头的全传,比如,王士菁的《鲁迅传》。这三部“鲁传”都是经典之作,由其所开创的传记样式,也具有传记史意义。在今天,鲁迅研究全面展开,相关文献、史料及取得共识的学术观点,已实在太多、太多,因此,写一部普通传记是不难的,难的是鲁迅谱系的传播,也就是面向普通读者的知识启蒙。因此,在我看来,一部分学者进行学术研究,也就是知识生产,当然很重要,这是传记写作的基础工程,但是,鲁迅在文化领域内的重要地位及形象,决定了我国必须有若干部带有普及性、经典气象的“鲁迅传”出现。这是包括鲁研界学者在内的中国学人、传记家所必须完成的大任。然而,从鲁迅传创作情况来看,怎样将之转化为传记文本并广为普及,则始终是一个大难题。 《传记文学》杂志

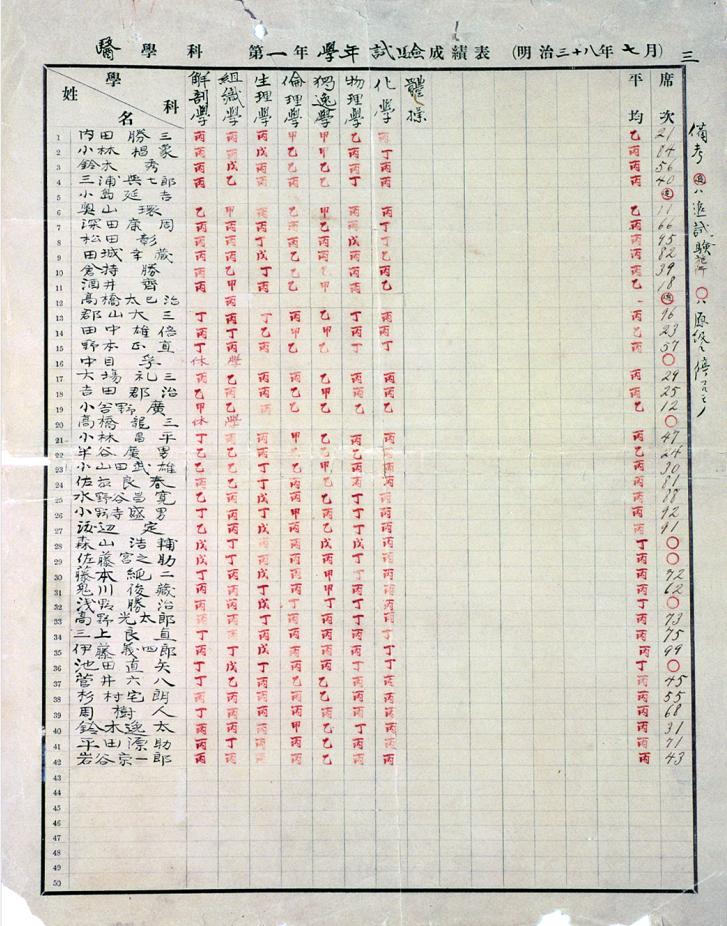

《传记文学》杂志2022年的时候,我们编辑部策划了一个名人专题,当时刚好是鲁迅留日120周年,我们想找一个文笔好同时能达到很好普及效果的人,就联系了姜异新老师,发了一个小中篇,这一期《传记文学》也是当年12期中最受读者喜爱的一期。我是这篇文章的约稿者,也是本期责编,它有几个优点:第一个是语言非常雅正,这是最重要的,用传记语言去叙述;第二是信息的处理,裁剪得比较严密;第三,虽然信息量很大,但表达比较精准,特别是对细节的把握很到位;第四,里面的一些学术新观点也非常有启发性,比如,对“幻灯片事件”的解读。还有让我们佩服的一点是书里面有大量的图片,读者对书感兴趣的原因之一就是看了很多原版的图片,比如,鲁迅退学的记录、成绩等等,很多是鲁迅博物馆里面的珍藏,我们都没有见过。姜老师的这篇文章已经是我这些年来见过的兼有文学性(即可读性好)、科学性(即严格依循历史史实)并符合现代传记文体的一个优秀代表作。

鲁迅在仙台医专第一学年试验成绩表

鲁迅在仙台医专第一学年试验成绩表主持人:姜老师,书中有一个部分是《观看之道与鲁迅的“弃医从文”》,想请您分享一下其中的问题意识和观点。

姜异新:鲁迅留日的这七年,我通过传记文学的方式给大家做了一个讲述,我为什么按照学年来划分,因为我心中的传主就是一个留学生,开始时提到鲁迅留学的学校实行的是国际通行的三学期学制,可以有寒假、春假和暑假,这种学制的好处就是有自主性,在弘文学院的时候鲁迅有大量自己可以支配的时间,想读小说就读小说,想翻译就翻译,但是到了仙台之后就没有这种自主性了,仙台时期的一个重要关键词是“随喜”。一方面,虽然还是三个学期,但是医学的课业太繁重,鲁迅几乎得不到喘息,他是个夜猫子,这时候也无法熬夜看课外书了;另一方面,仙台是日本的“军都”,日俄战争时期战争胜利的“祝捷会”反复召开,鲁迅在读期间就赶上了四次。在这样一个巨大的“军国热”的氛围中,鲁迅在文本中说他只能“随喜”,就是说被裹挟而无法表达自我,但我认为他最终表现出了极大的自主性,那就是“弃医从文”,走了。

书中有关“讲堂中的电影”,其实讨论的就是这样一个恒久弥新的话题——鲁迅为什么走了,为什么“弃医”了?关于这个问题,我思考的着眼点是:鲁迅看到了什么。我首先把他在国内看到的和到日本之后看到的做了一个对比,到了日本之后鲁迅看到了科学的迅猛发展,这是当时国内极其欠缺的,幻灯机就是一个符号,但是他同时更看到了残酷的战场,看到了帝国镜头下的暴力。关于鲁迅那段经典的表述,可能大家注意的多是“看客”这个词,以及“愚弱的国民”“麻木的神情”,其实前面还有“只能做毫无意义的示众的材料”,意思就是,“他者”能够用视觉语言把“我们”麻木的神情凸显出来,“我们”成了帝国镜头下示众的材料。实际上,“我们”还有很多不麻木的民众,拒俄义勇队就不麻木,但“我们“被“他者”表现的偏偏只是麻木,更重要的是,“我们”没有镜头,没有这样高级的表现手段。我想,这才是最让鲁迅焦虑的问题。鲁迅在日本的时候已经读过了大量的文学作品,已经很难有一个故事能够把文艺感受力敏锐的他打动,可是鲁迅在看到幻灯片(活动电影)后,他受到了极大的震撼,这是它(幻灯片或活动电影)独特的表现力,那么,“我们”该如何去表现自己的爱国与反思,如何表现“他者”的侵略与暴力呢?所以鲁迅要选择文艺。

书中有关“讲堂中的电影”,其实讨论的就是这样一个恒久弥新的话题——鲁迅为什么走了,为什么“弃医”了?关于这个问题,我思考的着眼点是:鲁迅看到了什么。我首先把他在国内看到的和到日本之后看到的做了一个对比,到了日本之后鲁迅看到了科学的迅猛发展,这是当时国内极其欠缺的,幻灯机就是一个符号,但是他同时更看到了残酷的战场,看到了帝国镜头下的暴力。关于鲁迅那段经典的表述,可能大家注意的多是“看客”这个词,以及“愚弱的国民”“麻木的神情”,其实前面还有“只能做毫无意义的示众的材料”,意思就是,“他者”能够用视觉语言把“我们”麻木的神情凸显出来,“我们”成了帝国镜头下示众的材料。实际上,“我们”还有很多不麻木的民众,拒俄义勇队就不麻木,但“我们“被“他者”表现的偏偏只是麻木,更重要的是,“我们”没有镜头,没有这样高级的表现手段。我想,这才是最让鲁迅焦虑的问题。鲁迅在日本的时候已经读过了大量的文学作品,已经很难有一个故事能够把文艺感受力敏锐的他打动,可是鲁迅在看到幻灯片(活动电影)后,他受到了极大的震撼,这是它(幻灯片或活动电影)独特的表现力,那么,“我们”该如何去表现自己的爱国与反思,如何表现“他者”的侵略与暴力呢?所以鲁迅要选择文艺。我这个论文呢,就从“所示”“所观”“所述”三个方面来论述“幻灯片事件”该如何“发问”,何以“幻灯片”?我们的学术研究难道就要不断地放在找物证,去证明鲁迅看着这样一个幻灯片就“弃医从文”了吗?我想这应该还是一个心灵轨迹的问题。第一个问题“所示”,是一个历史的考证,用史实来证明鲁迅在选择去仙台医专的时候,就已经知道日俄战争的发生,他通过各种渠道是非常了解战争的时局的,绝对不是在这个所谓的讲堂上突然看到一个幻灯片一下子就顿悟决定弃医了,很显然那只是一种文学性的书写,是有写作意图的。所以这第一部分的“所示”,我就证明了历史事实本身不是意外。

仙台医专阶梯教室,上方中间有大型幻灯机

仙台医专阶梯教室,上方中间有大型幻灯机第二部分“所观”,就是鲁迅看到的是什么。学者们所争论的幻灯片,日本东北大学于1965年的确发现了15张鲁迅就读时的“幻灯片”,它们不是新闻片而是“画片”,画了日俄战争的场面,也没有俄探枭首的。当时鲁迅很喜欢浏览新闻报纸、观看展览和电影,他也是有机会接触到的,我就分析受众看幻灯片和看展览、看纪录片的感受有什么差异,这个差异也会决定一个人的选择。鲁迅为什么选择讲堂,为什么选择一个不断切换的——鲁迅有时候把它叫做活动电影——这样的一个播放形式,来凸显他的“弃医从文”,我觉得它是最大程度地、集中地、高密度地展现了帝国镜头下的“被麻木”的民众所带来的冲击力,因为讲堂其实是有剧场效应的,它有观众、有展示、有互动,而且关联着教科书,它的意识形态是很强的。同时,它在视觉上的处理,带来的冲击力对鲁迅的美术观也产生了巨大的影响。这是第二部分,我论证了鲁迅为什么在他的文本内制造了一个这样的意外,也充分证明了鲁迅是一个在文艺方面有很高天赋、有很多阅读训练和视觉经验作为支撑的文学家。

第三部分是“所述”,就是鲁迅自己是怎么讲这件事的,这里面是有差异的,因为刚好有三个文本:《〈呐喊〉自序》《藤野先生》,还有《俄文译本<阿Q正传>序及著者自叙传略》都叙述了“幻灯片事件”和“弃医从文”。差异不仅在于是“砍头”还是“枪毙”、是“活动电影”还是“幻灯片”,而在于二十多年后书写这段历史的语境变了。我的结论是:其实鲁迅是用这种文学性的话语,在五四启蒙的大环境下,通过强调国人的麻木来进行一个批评性的内在的反观。而对于“幻灯片”的问题,研究者恐怕更要注意的还是“发问”的视角,回到“文艺”的本身来进行,可能才会更加精准地走进鲁迅心灵深处。

主持人:董老师,您曾经提出鲁迅“弃医从文”的故事是一个起源于明治日本的战争美术,其文学与美术意识觉醒的故事,特别提到了“美术的日本”“美术的中国留学生文化界”,那么一定也有一个独特的“美术的留日生周树人”,关于这一方面请您再具体地解读一下。

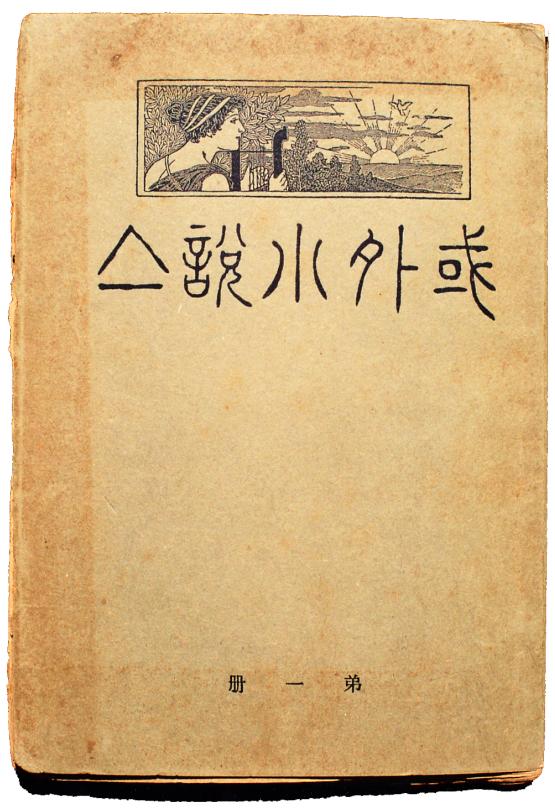

董炳月:因为鲁迅后来成了文学家,所以我们一般说到“仙台鲁迅”,就谈“弃医从文”,好像鲁迅“弃医”就是为了成为文学家。事实不是这样的。鲁迅在《﹤呐喊﹥自序》中说得清清楚楚,就是他之所以要“弃医从文”回到东京,是因为那个时候“东京的留学生很有学法政理化以至警察工业的,但没有人治文学和美术”。实际上,“弃医从文”的“文”不是文学,而是文艺,这个文艺是包含美术的。鲁迅从仙台回到东京具体做了什么呢?他想办《新生》杂志,没办成,为《新生》杂志撰写的文章后来发表在《河南》杂志。鲁迅为《新生》杂志准备的封面画或插页,就是英国画家著名的油画作品《希望》。画面上一位蒙着眼睛的少女在荒凉的地球上弹琴。由此可见美术在《新生》上的重要位置。后来,1909年,周氏兄弟编译的《域外小说集》出版,封面画虽然不是《希望》,但少女在旭日初升时弹琴的图景,与《希望》是相同的。鲁迅晚年大力提倡新兴版画,已经完全回到美术上去了。由此回头看鲁迅的“弃医从文”,“文”的“文艺”属性、这个“文艺”中美术的重要性,就更明显。刚才异新已经讲到,鲁迅是看了日俄战争的幻灯片受刺激,因而弃医从文。幻灯片就是宣传画,就是美术。宣传画在近现代中国也是常见的。

英国画家华慈作品《希望》和《域外小说集》第一册书影

英国画家华慈作品《希望》和《域外小说集》第一册书影关于鲁迅在《〈呐喊〉自序》等文章中讲的斩杀俄探的幻灯片,鲁研界有很多考证、讨论,《究竟是青春》的归纳很全面,分析的深刻。诸位可以看看160页前后。很多日本和中国学者通过考证,说找到了与鲁迅的描述类似的幻灯片。我还可以再提供一个材料。鲁迅1906年3月从仙台回到东京,不是在《河南》杂志上发表过文章吗?《河南》杂志第五期(1908年6月出版)的卷首有两幅插页,第二幅插页总题目叫“中国刑讯之肖像”,就是中国法庭上审讯犯人的照片,一共有三张,第三张就是很多人围着看砍头。这张照片鲁迅当时肯定看到了,而且一定留在了鲁迅的记忆中。在他写《〈呐喊〉自序》《藤野先生》等文章、叙述斩杀俄探景象的时候,我认为这张照片存参与了他的叙述。

《河南》杂志

《河南》杂志主持人:我们这本书里还有一个部分是《鲁迅生平陈列之“日本”部分策展侧记》,姜老师可以给我们分享一下您的策展经验吗?

姜异新:文学是一门语言的艺术,它在沟通心灵方面能发挥最强大的作用,但是看了文学传记之后,了解了学界深入探讨的一个问题之后,还会有很多的受众不满足,他要看到真东西,博物馆人被问的最多的就是:这个是原件吗?博物馆是个公共领域,所以策展又是另一个“文体”、另一个视角来打量鲁迅。

鲁迅博物馆院内

鲁迅博物馆院内本书的第二部分我研究的是鲁迅“看到了什么”,第三部分就是我们怎么看待鲁迅在日本这七年,我们的基本陈列的主角是那些历经了一个世纪“活”了下来的物,它们在百年历史长河中历经大浪淘沙,凝聚了过往与当今更多的文化精神与能量,而让这些文物“活”下来就要靠各位观众去和它们对话、交流,进行心灵能量的交换。我们在策划日本这一单元的时候,第一部分还是按照董老师说的学年划分,在弘文学院时期的标题就叫“我以我血荐轩辕”,开篇就用断发照来突出鲁迅爱国者的形象。

第二部分“仙台医专”,我觉得这一部分非常有叙述动力,因为鲁迅那个时候住的公寓是能看到日俄战争后方的囚犯的,而且医学院后方的附属医院也有很多伤员,我认为这也是鲁迅为什么“弃医”的原因之一。鲁迅在南京读的是军校,他曾经写将来战争的时候就去做军医,其实他是有一个医学梦的,就像董老师之前说过,《斯巴达之魂》很重要,鲁迅是有一个“弃武从医”的思想转变的。我们在策展时因为局限于空间,虽然达不到最好,也尽量地把这些物证呈现出来。这一部分的标题是鲁迅于1930年代在上海时写的旧体诗“杀人有将,救人有医”。

鲁迅手写《拟购德文书目》

鲁迅手写《拟购德文书目》第三部分标题是“人立而后凡事举”,这一单元有一个金字塔造型的展柜,展示了鲁迅留日时期购买的德文、日文原版的著作,这个设计还是很独特的,其实你站在金字塔的某一角度看,就会看到塔中的书籍与展板上众多的世界文豪、与中心立板上的鲁迅照片,是交相呼应的。其实鲁迅从日本回来之后,始终没有忘记他留学日本时阅读和翻译的世界文豪们,与他们持续不断地对话,和他们携手在中国文学里创造了新的意义。这一部分我们还做了一个多媒体,我们叫它“幻灯•看客”,这个“看客”已经不是讽刺意义上的“看客”了,就是指观者。我们就把在东北大学发现的15张宣传画片,还有当时的新闻报纸上的照片,以及鲁迅的自述文摘做旧,反复播放二十余次,观众在观看的时候一定会驻足沉思的,会沉浸在历史的情境当中,仿佛自己也成了一个“看客”,但同时也会有疏离感,而不只是情移神入,悲愤不已,这样就会引入一种批判性的思维。我们也希望观众能在参观过程中被激发起爱国情感的同时,能深刻反思鲁迅当年为什么走上了这样一条义无反顾的道路。

主持人:鲁迅第一次参观博物馆、观看展览肯定是在留学日本时期,归国后他的一个惊人之举,就是在1910年带领二百多师生赴南京参观南洋劝业会。关于鲁迅在日本参观了哪些展览,董老师是否有过关注,可否介绍一下?

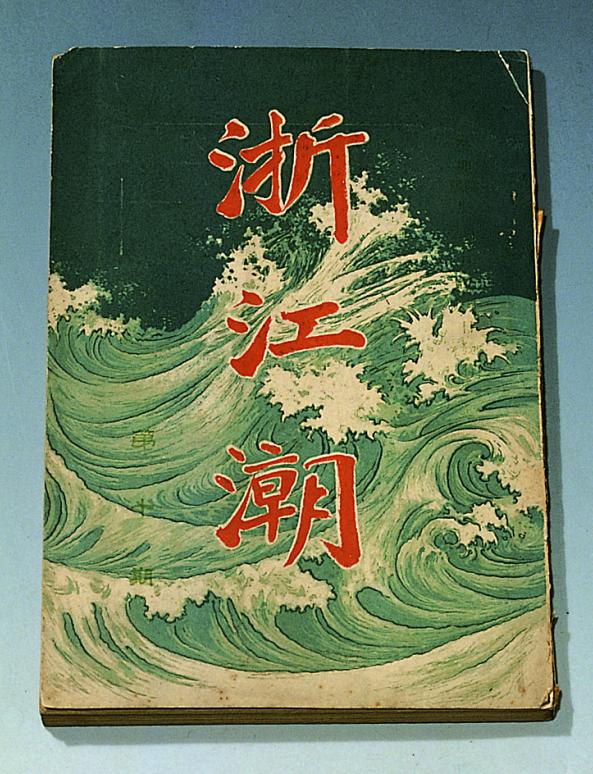

董炳月:博物馆的建设,博览会的举办,都是现代文化制度的产物,与现代国家的建设,与现代知识的转播,与国民主体性的建构,都有密切关系。日本从1872年开始建博物馆,那是在明治维新开始四年以后。可以说日本的博物馆建设和日本的现代国家建设是相辅相成的。1881年东京的帝国博物馆落成,那是日本的第一个博物馆,那一年鲁迅才诞生。鲁迅留学日本时,肯定关注到了日本的这类文化设施。他发表过文章、许寿裳编辑的《浙江潮》杂志,就专门介绍过日本的帝国博物馆。

《浙江潮》杂志

《浙江潮》杂志博览会给了鲁迅直接影响。鲁迅1902年到日本留学,1903年春天大阪博览会就发生了“人类馆”事件。这对他影响很大,他曾经把记载“人类馆”事件的《浙江潮》寄给当时还在南京读书的二弟周作人。“人类馆”事件,就是主办方把“台湾的小脚女性”放在那里展览,侮辱中国人,这给留日的中国学生造成了冲击。此事对鲁迅的刺激很大,我认为有两个层面的内容。一是主办方看不起中国人,这种蔑视的态度令人难于接受;二是小脚确实是国家与文化的耻辱,被人蔑视也是无奈。周氏兄弟都认为裹脚是野蛮的行径,一直写文章批判。

对于博物馆、博览会的影响力,鲁迅应当有清醒的认识。他1910年7月辞去浙江两级师范学堂的教职回绍兴府中学堂,当博物学教员,1910年冬天,就带学生去南京参观南洋劝业会。劝业会即博物展,相当于现在的博览会。鲁迅这样做,显然是为了让学生看到外面的世界,接受新知识。因为他本人青春时代有这样的体验。

主持人:关于人物传记,能够看到有很多分类,比如画传、像传、诗传等等,在文学传记中引入过多的视觉元素,张老师您有什么看法?

张元珂:传记发展到今天,样式和范畴比以前大大地扩展了,我们现在每个人手机里都有短视频软件,我们会记录自己的日常生活,实际上那也是个人利用自媒体创作的一个个“传记”,可以叫“自媒体传记”。它可以是只记述琐屑生活的“片传”,也可以是较大篇幅的自传或他传。这是一种全新的传记样式,代表了传记在未来发展的全新可能性。因此,这不能不引起我们的重视。具体到鲁迅传记写作,画传,一种画家和作家合著的传记样式,也已出现多部,至于普通的图传、像传就更多了。以追求视觉艺术为中心的图像传记,在未来,也依然是鲁迅传记写作的几大方向之一。尤其值得一提的是,伴随AI、ChatGPT的深入发展,这里也在不断生成新的形象,年轻一代可以不关注展览中的鲁迅、书本上的鲁迅,但他们可以根据海量信息,根据自己的想象,利用自媒体,建构出自己心目中的鲁迅形象,比如“AI鲁迅”。

如今是读图时代,图片、视频等视觉影像深入人心。在创作领域,图传或像传也必然成为一大门类。包括鲁迅在内的作家传的写作,可以借助图片和各种影像把一个作家的一生串联起来,使其图文并茂、易读易懂。这更容易向读者传达一个传主的形象。《传记文学》刊载的《究竟是青春》,里面就用了很多图片,如果没有这些原创图片,文章的成色就会降低很多。因为有了这些图片,读者在阅读的时候就可以影像化,把文字记述的内容和图片传达的信息进行整合,继而快速、形象地把握住传主生平和生命历程。任何一部有生命力的传记,必然要吸纳取得共识的最新研究成果。姜老师在写作中,也注意用影像叙事的理论与方法,解读一些新现象。比如,她对幻灯片事件的分析,当然就带有学术研究的特质。因此,所谓“文学传记中引入过多的视觉元素”,应是学术研究和传记写作的一个必然趋势。

《究竟是青春:鲁迅的留日七年(1902—1909)》已经上市,希望这本书能与更多的读者相遇,让这些饱含温情与哲思的文字,带各位读者深入认识一位更加鲜活饱满、更加思想深邃的鲁迅先生。

《究竟是青春:鲁迅的留日七年(1902—1909)》已经上市,希望这本书能与更多的读者相遇,让这些饱含温情与哲思的文字,带各位读者深入认识一位更加鲜活饱满、更加思想深邃的鲁迅先生。原标题:《活动回顾|究竟是青春:鲁迅的留日七年》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司