- +1

从模仿塞林格和卡佛开始,胡安焉用14年时间等待命运的齿轮转动

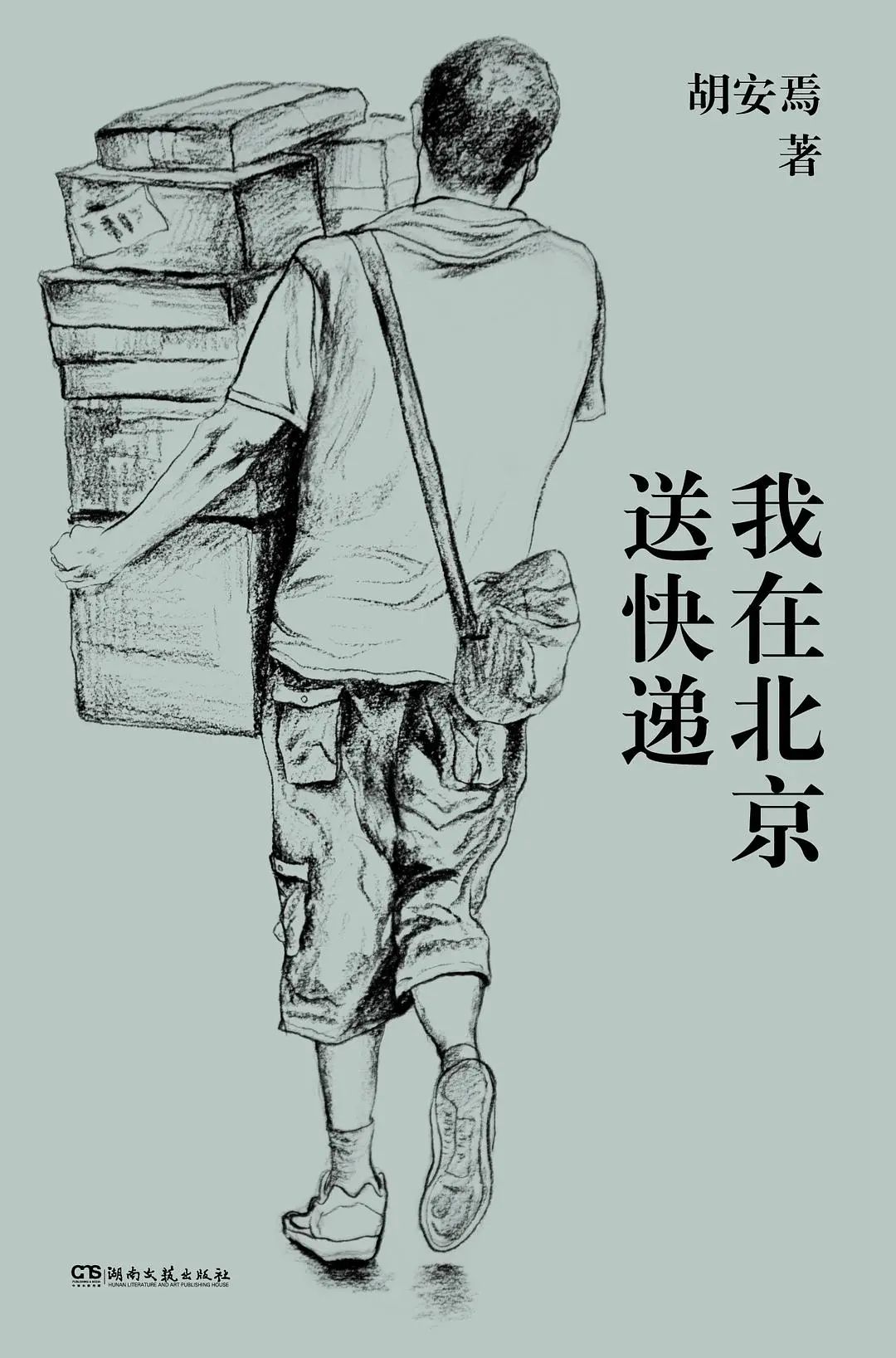

这两年涌现的一批“素人写作”群体中,胡安焉是去年被多次提及讨论的热门作者。《我在北京送快递》出版后,他会关注网上的一些声音,其中有个看法,“20年换19份工作是个糟糕的范例,这种人生不值得提倡,这样的人写不出有价值的东西。”

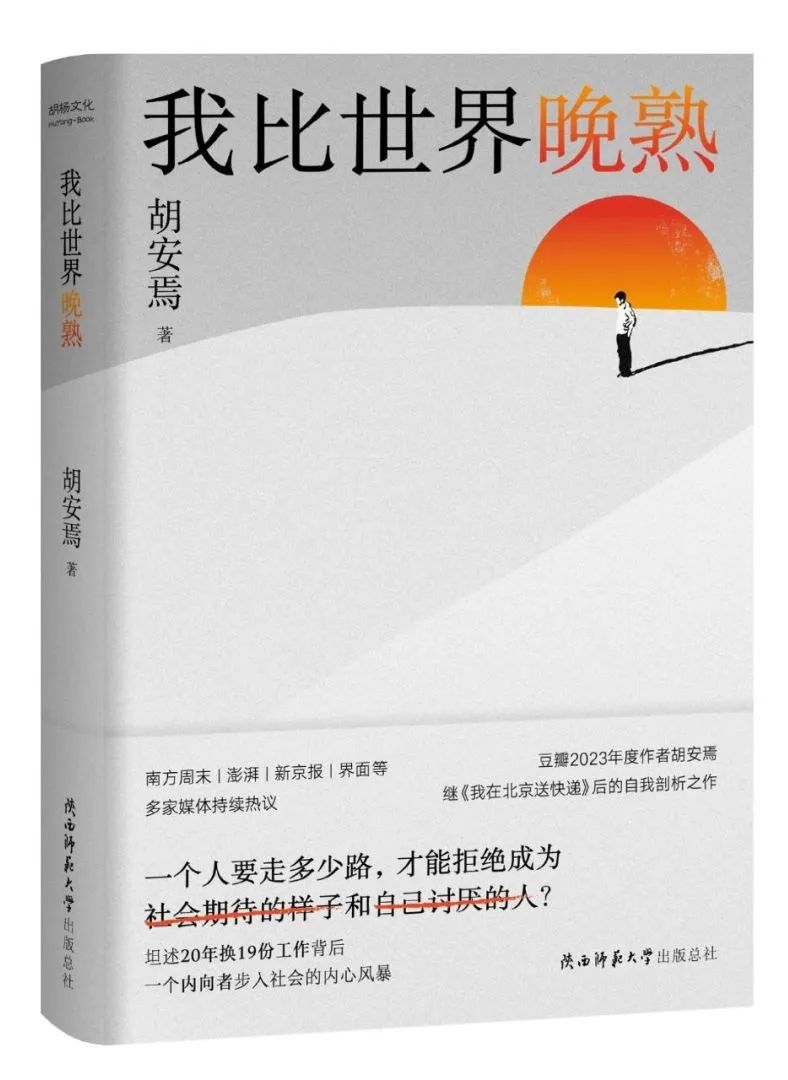

这个看法究竟有没有道理,他自己也没有明确的答案,但是他写下了一批文章,尝试从自己的心理状态、性格、观念等精神内容出发,去追问为什么,“我何以成为今天的我”。这些文章近期以《我比世界晚熟》之为书名,由胡杨文化策划推出。

在被贴上“快递员写作”这个标签之前,他既为别人打过工,也自己做过生意,还曾和合伙人前往越南寻找商机;开过实体店、做过电商、摆过地摊,而他的文艺经历,在漫画社创作、在地下通道里卖唱、在黑蓝文学论坛坚持写作、骑一辆单车长途旅行、在大理躺平……在这个过程里,他发现了自己身上的一些特点:敏感软弱、惯于逃避、道德洁癖、讨好型人格、过度精神内耗,在意外界的评价,不喜欢竞争和冲突。

胡安焉冷静分析了自己“20年换19份工”的心理成因,读者可以感受到时代轰鸣下一个普通青年的境遇与选择。每一个因工作而陷入精神内耗,厌倦了“和人打交道”的打工人,或许也会从这本书里产生深深的共鸣。

下面这篇文章选自《生命中的光》,在2009年,他在两份工作中间暂停下来,开始了自己的写作模仿之旅,用今天的流行语来说,命运的齿轮开始转动。但当时,尝试写作带给他的有网上交流的喜悦、文学的温热,也伴随着各种迷茫和沮丧。

《生命中的光》

我的写作从模仿开始,最初我模仿的作家是塞林格。我很喜欢塞林格,我觉得他的所有作品都在写同一个题材:关于一种质地敏感的纯真在这个世上受难乃至被粉碎。或者说,他写的是纯真的幻灭。就他体现在作品中的精神特质而言,他像是一个儿童版的菲茨杰拉德—他的所有人物都把一种属于儿童的品质保持到了成年期,并因为这种品质而失落、迷茫,或者死去。不过,他的人物不仅是一群大孩子,同时也是一群早慧的小大人,在很小的时候就由于过度聪明而洞察了人生的虚无本质。而在小说语言方面,对他影响最大的作家是林·拉德纳。在拉德纳的小说里,叙述者是一位绅士,他的目光是一种人道主义的目光,他的幽默感是一种雅皮士的幽默感,他关注普罗大众的尊严和生存处境。而塞林格的叙述者却是一个孩子—哪怕老成持重的巴蒂其实也是个孩子—他的目光是一种孩童的目光,他的幽默感是一种童真的幽默感,他关注的不是某个群体或社会,而是一种不容于成人世界的纯真品质。

▲ 电影《我的塞林格之年》(2020)

在塞林格之后,我又喜欢并且在小说创作时模仿过雷蒙德·卡佛。我喜欢卡佛是因为我对他写的题材有很多共鸣,包括他的经历和对生活的感受。我读到他更多是出于偶然,因为当年他的书卖得很好,经常出现在文学类的推荐书单上,而我正好处在看见什么读什么的入门阶段。和塞林格一样,卡佛的小说语言也是一种类似新闻报道风格的实用性语言,只使用最基本的句法和词汇,把表达的要点突出来。他的修辞手段非常有限,感情主要体现在作品内容里,而不是在修辞里。所以他的文本读起来比较冷淡和干硬—当然这也可以说是一种修辞风格—这倒也和他的写作题材相符。因为他描写的主要是一些被生活击垮的底层人物,这些人大多属于不善表达的“粗人”,被困在一些或基本或低级的欲望里,感情既不丰富也不细腻,尤其是没有什么个性可言。在讲述这类人的故事时,过于丰富的修辞确实不太适合。

▲ 书房中的雷蒙德·卡佛

卡佛在美国被称为“创意写作大师”,所谓的创意写作就诞生于美国,是一门讲求实用的写作课程,主要传授一些基本的写作意识和方法。我不认为创造性是一种可以传授的能力,除非艺术的核心不在人身上,而在技艺上—当然,最终我们要在创作里把人和技艺合而为一—但是在一个创作者的初始阶段,技艺方面确实需要学习和磨砺。总之当年模仿塞林格和卡佛,对我来说是一个学习的过程,我确实得到了不少启发,也增进了对写作的认识。

回想起来,刚开始写作的头一年多,是我至今为止写得最多、写得最快的时期。当时我读过的作家很少,眼界极其狭窄,受到的影响单一,完全就是无知者无畏。我写了一批现实主义的小说,基本上都是取材自我之前的生活和工作经历。这些小说给人的感觉是:僵硬、单调、刻意、苦情。去年我重新审视了一遍自己的这批作品,发现里面顶多只有一两篇值得修改后保留,其余的可以说毫无价值。我认为一个写作者的天分高低,在早期作品里最容易看得清楚,只要比较一下就知道,我不是个有写作天分的人。不过今天我已经不再被这个问题困扰。我不是非得写出些什么杰作来不可,写作也不是专属于天资出众的人。对于今天的我来说,写作就像是一种自我精神的建设,或者说最终指向虚无的领悟。写作同时也是一种创造性的审美行为,它解决不了生活中的实际困难,但可以帮助我超越生活、超越自身—因为写作,我同时投入在生活之中,又抽离于生活之外。当我在生活之外时,我不再是某种意图的手段或途径,我真正成为了我自己。在生活中人是非常有限的,没有人会真的认为孩子的一滴眼泪具有无限的重要性—但审美可以赋予事物这种无限的重要性,甚至还不止于此。

当然了,我上面说的这些不是放诸四海皆准的客观真理。每个写作者都应该想清楚写作对自己的意义—在这个问题上绝对不能欺骗自己,否则写作只是在浪费时间—但彼此间未必要寻求一致。说到底,写作是纯粹的个人行为,发表或出版才属于交流,不能把它们混为一谈。以上这些其实是我后来才领悟到的,在我刚开始写作的时候,我对写作的认识和预期要比今天肤浅和迂腐得多。当年我脑子里想的是:有朝一日要写出重要的作品,甚至是伟大的作品,久远地被人阅读、喜欢和传颂。

除了塞林格和卡佛以外,这段时期我还喜欢过理查德·耶茨、杜鲁门·卡波蒂、欧内斯特·海明威等美国当代的现实主义作家。实际上当时我因为刚起步,非常热切地想拓宽视野,所以读了很多作家。可是我基础比较差,领悟力也不强,而且不懂得循序渐进。于是有些作家我读了却不知道有什么好,甚至读完立即就忘。还有些作家我则根本读不进去—尽管他们写的每个字我都认识,每个句子也理解,可是连在一起却不知道到底在表达什么。于是我经常读着读着就分神,注意力无法集中。包括后来我很喜欢的弗兰茨·卡夫卡,其实也是直到2012年才真正读进去的。在此之前我根本不知道他好在哪里。他的长作品令我感到枯燥,短作品让我觉得莫名其妙,只有像《变形记》等几篇意图暴露较多的作品,我能耐得下心读,也读明白说了些什么的,可是却并不喜欢。就是在这种情况下,前面提到的那些美国作家以他们实用性的语言俘获了我的注意力。而且我对他们表达的精神内容有共鸣。实际上他们都属于失落的一代,或是尽管生卒年更接近垮掉的一代,但在精神上完全继承了失落的一代。他们的作品表现出来的核心感受,都是关于一种个人或旧有的价值观念,在面对时代和社会的发展变化时产生的失落感—起码我是感觉到了这些。

不过我在写作上的摸索并非完全靠阅读和自学。最初我不知道哪里可以找到人交流,我把自己的习作贴到豆瓣网的一些写作小组里,但我猜并没有多少人读,更没有人留下意见。当然我也没怎么读别人的作品和发表意见。毕竟文学经典有那么多,我已经读不过来了,哪有工夫读网友的作品呢?直到2010年1月的某天,我在一个豆瓣小组里看到一条黑蓝文学奖的授奖信息。我立刻根据链接找到了黑蓝文学网,在网站的首页上,映入我眼帘的是两行红字:

小说不再是叙述一场冒险

而是一场叙述的冒险

这句开场白刷新了我的认识,原本我不但没想过这个问题,而且不知道要想这样的问题。我在上黑蓝文学网之前,从来没在和写作观念有关的方面思索过。之前我以为写作要考虑的无非就是题材、情节、人物、语言这些方面。于是我立刻注册了黑蓝论坛,开始读上面别人发布的作品,以及文后回帖中的作品评论。

▲ 胡安焉的书桌,2023

不得不说,读完一篇作品后,再读到大家对作品的评论—尤其是评论者大多也是写作者,他们的观点经常对我启发很大—这种方式使我受益匪浅,由此展开的思考更促成了我的写作启蒙。很快我也在论坛上贴出了自己的习作,而且也收到了中肯乃至尖锐的意见。黑蓝论坛是我上过的所有文学论坛里,大家在讨论作品时最直率和不留情面,或者说最不油滑的一个。恰好我向来就反感混圈子—当然也可以说我太孤僻,不懂得怎么混圈子—我讨厌那些互相吹捧、经营人脉的文学论坛。在所有常见的人格缺陷里,虚伪可能是最让我恶心的一种。至今我仍然这么认为,如果一个写作者纯粹想提高写作水平,那么当年的黑蓝论坛确实是个非常好的交流场所。这不仅是因为黑蓝论坛上的网友平均水平高,而且大家是真的在讨论写作。

不过其实不是每个人都具备直面批评的勇气和心胸。尤其是在网络上交流,大家自由发言,但水平不一,肯定会有些评论不贴切、不准确、不客观。当遇到这种情况时,难免有人因此心里积怨,这样的人还不少。事实上只要回帖者给作品挑毛病,那么哪怕是实事求是、切中肯綮,作者也不一定能够坦然接受。何况不同的写作者彼此间审美意趣迥然有别,批评者的意见有时难免会越出恰当的范围。可是网络交流就是这样,假如你承受不了不恰当的意见,你也得不到恰当的意见,因为它们总是混在一起、泥沙俱下。

我刚上黑蓝论坛时在写作上并没有什么心得和积累,所以我非常虚心,基本上只要有人点评我的作品,我都心怀感激如饮甘霖。但是另一方面,因为我相对起步晚,水平落后,作品稚嫩,而且我阅读量小,别人在言谈中提到的作家、作品和典故,有很多我都一无所知。比如刚才我提到“孩子的一滴眼泪”,假如你没读过《卡拉马佐夫兄弟》,你可能不明白我表达的意思。当年我的情况就是这样,我经常意识到别人的讨论里有所指涉和引用,但我不明白那到底是些什么。于是我经常陷入焦虑,感觉自己和别人的差距太大。何况我都已经过了三十岁,在年龄上没有借口可找了。基于以上种种原因,当年我几乎要被自卑感淹没了,这令我由始至终很难和其他写作者更正常地交往。

曾经有两种负面情感严重地困扰过我,一种是不恰当的羞耻感,另一种就是自卑感。自卑感在我身上是一种无法根治的“慢性病”,只要稍有事情触动就会发作。过度的自卑感不仅令我变得过分害羞、缺乏自信、害怕竞争,面对挑战时未尝试先认输,在原则面前不敢坚持,甚至自暴自弃、破罐破摔;而且有一种我当时意识不到的心理补偿机制在发生作用,激起了我一种不正常的自尊感。换言之在我身上自卑感和自尊感并非一种此消彼长的对立关系,而是一种互相滋养的畸形共生关系。实际上我的自卑感和自尊感都是虚妄和盲目的,可我尽管在理智上认识到了这些,但在精神和心理上仍然挣脱不了束缚。我当然不是个特别优秀的人,但也不是个糟糕的人,我和所有人一样有优点也有缺点。我根本没必要在乎别人怎么看我,可我就是无法不在乎。因为我做不到宠辱不惊、不卑不亢、恰如其分、心平气和,所以我在和人交流及交往时,要不就一边与人保持距离,一边戴上面具扮演某种角色—在公开的论坛上这么做倒不难,可在私下更亲密地交流时我就力不从心了—要不就谨小慎微、穷于应付、进退失据、滑稽可笑。早在当年我就已经认识到,我的自我意识是过度和不健康的。而且我也认识到,它是由我不正常的羞耻感和自卑感造成的。可是从认识到克服的路途实在是漫长,直到今天我也没有走到头。

从2009年10月到2011年年初,我大约写了十几个短篇小说,总共十多万字。因为当时我没上班,全部时间都投入在写作里,所以我其实写得很慢。不过我还要阅读和参与论坛上的交流讨论。我的阅读也很低效,这不全是因为我读得慢,主要是我读书很盲目,有些书其实不适合我,可我偏要一字不落地读完,完全就是浪费时间。因为我向来节俭,讲究物尽其用,所以对于买来的书,无论喜不喜欢、读不读得进去,我都要坚持读完。我常常劝自己说:书都买了,不读多浪费呀。于是我当时买的几百本书,百分之九十九都通读了一遍。平心而论,其中有些书对我并没任何触动或启发,我读得很痛苦,而且读完就忘,还有些书则要等我后来积累到一定程度了才读得进去。顺带一提,在我身上不存在人们说的“书非借不能读”—我从来不借书,我读的书要不就是自己买的,要不就是下载的电子版。

......

对于刚开始写作的我来说,借助论坛上的交流,确实得到很多启发,加速地提高了意识。可是我的实践却跟不上这种意识的提高速度。渐渐我的眼界越来越高,实践水平却相对越来越落后,陷在一种眼高手低的困境里,写作一天比一天感觉困难。具体而言,我发现自己总是对写下的内容很快感到不满,往往今天才写下的,明天再读已感觉不堪入目,甚至前一个小时写的,后一个小时重读却发现毫无可取之处。这种自我否定的意识还会一天天积累。比如说我的一个小说从开始写时算起,过了一周还没写完的话,基本上我心里已经真切地认为它一文不值了。即使最后咬紧牙关把它完成,自己也已经完全丧失信心,就像产下了一个畸形儿。然后再把它丢到论坛上,无非是从旁人嘴里印证了自己的感觉。于是写作对我来说就像受虐一样:写出来的作品自己觉得不好,人家也指出不好,本身读的人就没几个,稿费更是不敢奢望,在这些林林总总的原因下,我的写作动力很快就接近消耗殆尽。

今天回顾当年的自己,我认为对于后进的我来说,更要有一种毫不动摇的自信和百折不挠的心态,以及直接从写作中获得满足和充实的能力,才能在交流中既汲取到有益的养分,又不致损失珍贵的内在驱动力。至于说天分,今天我已经不在乎了,而且我认为当年的自己也不必在乎—这就是个伪命题而已,写作不是专为有天分的人准备的。对我来说,重要的不是写出多么好的作品,而是坚持写下去。我认为在更本质和重要的层面,我能写出些什么,或者说能写好些什么,是早就已经被决定了的—我本身是什么,我就能写出些什么。而我本身是什么在我开始写作前就确定了,不会因为我开始写作就发生改变。重要的是人而不是作品。当然你也可以说:人就是作品本身。

新媒体编辑:郑周明

配图:出版社资料、电影剧照

原标题:《从模仿塞林格和卡佛开始,胡安焉用14年时间等待命运的齿轮转动|夜读·倾听》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司