- +1

释放城市潜力③|基础设施投资不足将带来健康问题和经济损失

设计 郁斐

2023年11月,联合国人居署发布了题为《释放城市潜力:可持续城市发展的投资之道》(Unlocking the Potential of Cities: Financing Sustainable Urban Development)的报告,旨在洞察城市化的机遇、特点和挑战,探讨可持续城市发展的多元途径,为使城市变得更具可持续性和可投资性提出建议。

本文为报告第二章《为何要投资城市》的翻译,从城市化驱动国家经济发展、提升区域生产力的机制与影响、城市作为全球经济流通节点的关键作用和影响,以及基础设施投资不足可能引发的巨大经济和社会成本消耗四点,解释了为何当代经济发展需要投资城市。

城市是经济增长的引擎,对全球 GDP 贡献率超过 80%。城市功能完善将提升国家经济,而城市功能失调则会阻碍可持续发展。在21世纪,随着全球城市化程度的不断加深,投资城市将能带来更多发展机遇,例如改进发展模式、缓解气候变化等环境威胁,帮助城市增加就业和税收,以及为城市居民提供充足的基础设施和住房供给。

城市化驱动国家经济发展

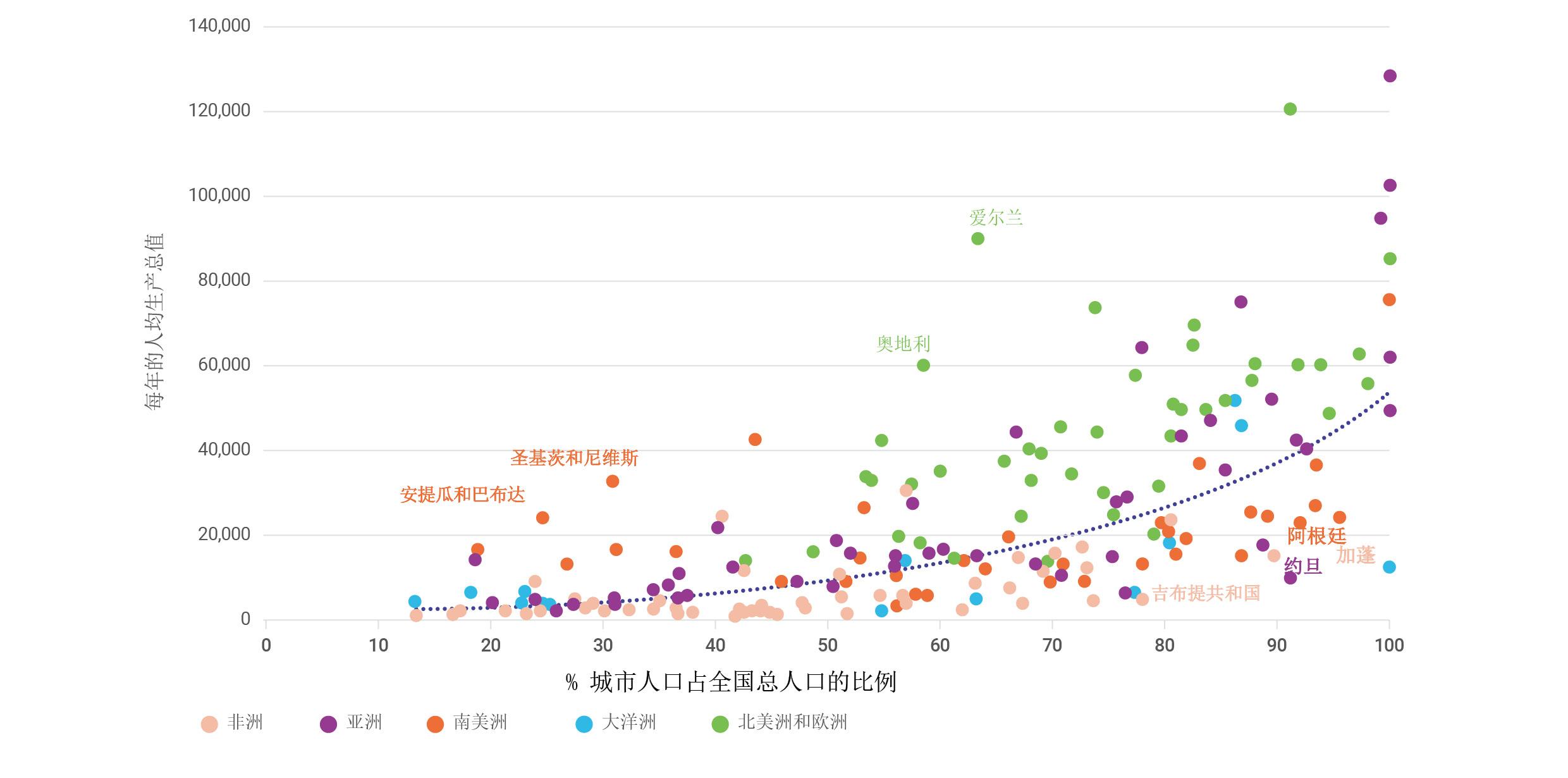

城市化是推动世界各国经济发展的重要力量之一。世界银行统计数据显示,长期看来,城市化和经济发展之间的正相关性极高,国家的城市化水平越高,其人均GDP就会越高。

在人均GDP低于1万美元的国家,这一趋势更加突出。只有极少数国家在城市化水平达到约60%之前,人均收入水平才能率先达到1万美元(图1)。城市化水平在60%以上的国家所能实现的千年发展目标(MDGs,可持续发展目标SDGs的前身),预计将比城市化水平在40%及以下的国家高出50%。没有一个国家能够在不经历城市化的情况下成为高收入国家,相应地,城市化率超过70%的国家通常都会是高收入国家。

世界人口正加速向城市集中,城市已成为人类的主要聚居形态,而城市化对经济发展等方面的积极影响,也会反过来推动人口和资源进一步聚集。

图1:2023年五大洲国家的城市化程度和人均GDP。来源:世界银行

城市对经济发展产生积极影响主要可归结为以下几个主要因素:

(1)城市的经济活动更加集中,劳动力资源更丰富多样,也更容易联接客户和供应商;

(2)城市提供更多的劳动分工机会,使产业内部更有可能实现专业化运作;

(3)城市中的企业不仅可以从垂直和水平的溢出效应(同一产业的企业之间、不同产业层次的企业之间的正面外部效应)中获利,也能够更高效地响应市场需求变化;

(4)城市提供相对便宜的交通服务,方便企业与客户、供应商交流互动,有助于降低经营成本;

(5)通过吸引汇聚受教育水平和创造力水平较高的人才,城市可以孵化新的创意和技术,提高人力资本的社会回报率进而实现经济增长。

同时,城市还是知识、创新以及生产和服务专业化的中心。城市人口的高度集中为互动和交流提供了更多机会,推动创造性思维的发散,促成了知识的溢出效应,有助于形成新创意和新技术。城市为学习和分享提供了更多机会,进而引导社会、文化、经济、技术和政治的变革与进步。

城市的生产力水平高于农村地区

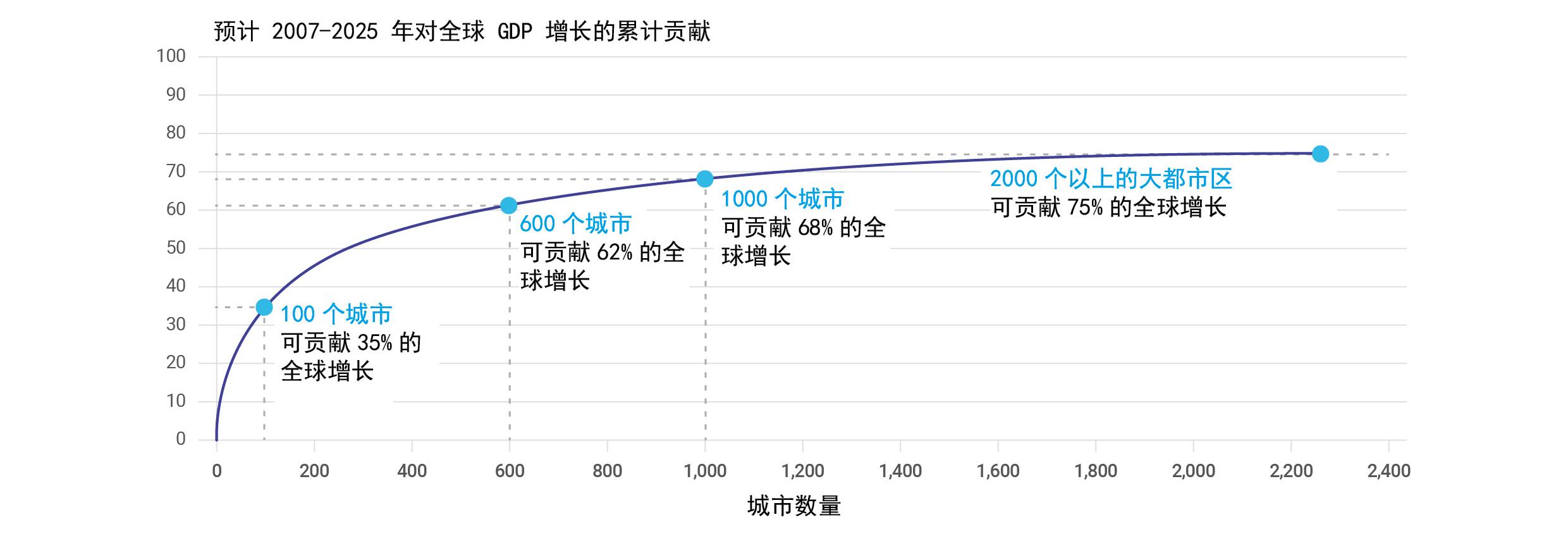

上述优势表明,城市的生产力高于农村地区,经济增长率因此也高于农村地区,城市化始终是国家经济的重要驱动力。城市创造了当今全球超80%的GDP,其中,世界上规模最大的100个城市创造了全球35%的GDP;排名前600的城市可提供全球GDP的62%;排名前1000的城市所贡献的GDP占全球的68%,排名前2000的城市则贡献了75%的GDP(图2)。

图2:世界排名前2000的城市对经济增长的贡献和预期(2007年-2025 年)。来源:麦肯锡

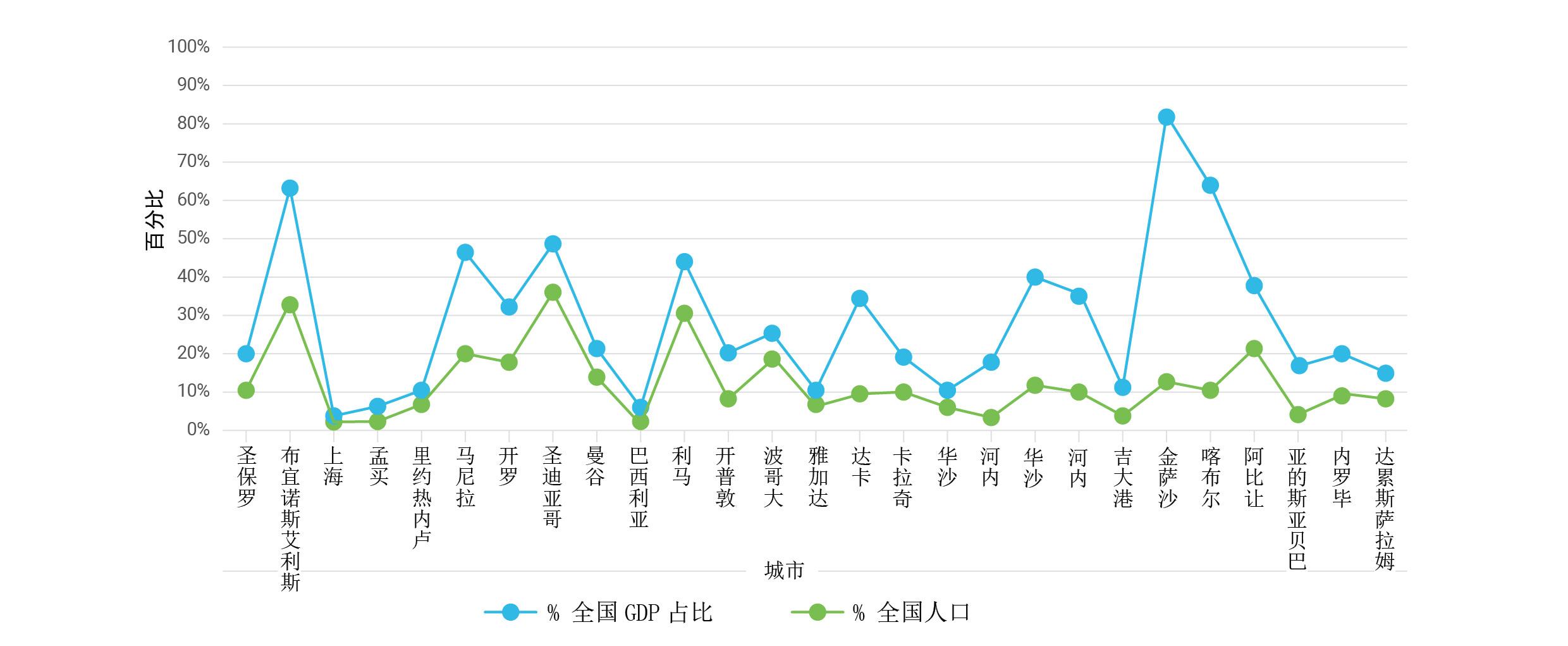

统计数据也显示,发达国家城市的人均生产率也明显高于农村地区。例如,东京人口占全国人口的26.8%,创造的GDP却占全国的34.1%;伦敦人口仅占全国的20.3%,却贡献了全国25.4%的GDP;巴黎人口占全国的16.2%,而GDP 占26.5%,都柏林人口为全国的25.9%,GDP却占到32.8%;奥克兰、维也纳和赫尔辛基的GDP占比也都远远高出它们各自对应的人口百分比,达到约50%(图3)。

图3:2008年发达国家的主要城市在全国总人口占比和GDP贡献占比。来源:作者自绘,数据来源于国家统计局(national statistics),国际货币基金组织(IMF) 世界银行(World Bank)和联合国人居署(UN-HABITAT)

与此同时,来自发展中国家的数据也显示,城市在国家经济中的核心作用比在发达国家更为显著。例如,圣保罗拥有全国10.5%的人口,却创造了全国19.5%的GDP;上海凭借全国1.2%的人口创造了2.9%的GDP;布宜诺斯艾利斯的两个数据分为32.5%与63.2%、孟买则是2%与6.3%、在内罗毕为9%与20%、达累斯萨拉姆是7.9%与14.9%。

事实上,上海、马尼拉、巴西利亚、海角卡拉奇和内罗毕的GDP占比较其人口占比高出100%以上。达卡(Dhaka)、仰光、吉大港、喀土穆、孟买要高出200%以上。亚德斯亚贝巴则要高出360%以上。河内为460%,金沙萨和喀布尔甚至要高出500%以上(图4)。

图4: 2008年发展中国家主要城市人口/GDP占全国总人口/GDP之比。来源:作者自绘,数据来源于国家统计局(national statistics),国际货币基金组织(IMF) 世界银行(World Bank)和联合国人居署(UN-HABITAT)

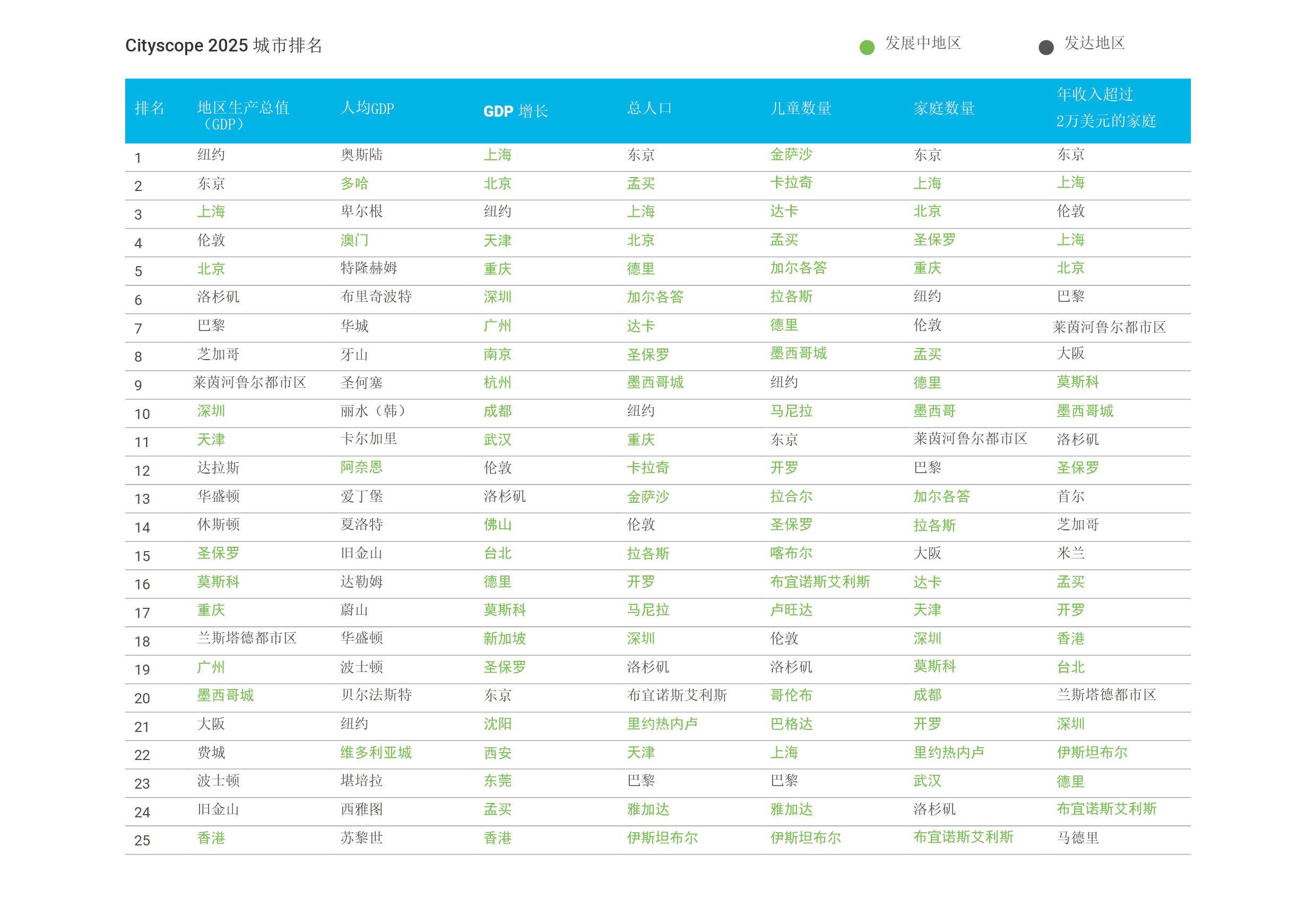

城市生产力的提高正迅速改善着各国的经济实力,尤其是对新兴经济体来说。中国最大的90个城市的GDP总和已超过6万亿美元,相当于德国和法国GDP的总和。此外,印度城市人口仅占全国人口的三分之一,却创造了全国GDP的三分之二以及90%的税收,还提供了大部分的就业岗位。由此可见,发展中国家在城市化和全球经济增长方面正发挥着越来越重要的作用(表1)。

表1:到2025年,全球经济实力最强大的25个城市。来源:麦肯锡

城市作为全球经济循环的节点

互联网金融市场和跨国企业等经济形态,形成了大量特定的全球经济循环与分工,连接着世界各地的经济体。这些循环共同构成了全球化的基础设施,而城市日益成为其中的重要节点。例如,孟买如今是全球房地产业的一部分,拥有来自全球各地的投资者。咖啡主要产自巴西、肯尼亚和印度尼西亚,但咖啡期货的主要交易场所却在纽约。黄金、石油等商品的流通在生产、交易和金融层面也分别关联特定城市。纽约、伦敦和香港则是世界上最大的金融中心。

三类城市,即全球枢纽城市、超大城市和门户城市,推动着全球经济循环。全球枢纽城市,如纽约、伦敦、香港和东京均是世界经济的顶级节点,海量财富和高端人才在此流动。其次是超大城市,这些城市人口众多,不仅对周边城市和人口极具吸引力,其影响力范围还会扩大至整个地区,比如圣保罗、拉各斯、开罗、伊斯坦布尔、孟买、雅加达和广州。开普敦、迪拜、的黎波里、阿拉木图和吉隆坡等门户城市对全球经济而言也至关重要的。它们串联起广大的新兴市场国家。

基础设施投资不足将消耗巨大的经济和社会成本

基础设施投资对经济增长具有显著贡献。所有类型的商品和服务在生产过程中都需要基础设施支撑。因此,对能源、电信和运输网络的投资将直接影响经济增长。

在宏观层面,基础设施投资既可以作为投入要素直接促进经济增长,也可以通过规模效应和网络效应间接提高总体生产率。在微观层面,基础设施投资可以通过降低企业的运营和库存成本来提高技术效率。这不仅有助于控制成本,也促进了人员和商品的实际流动,提升了竞争力。

对基础设施和服务的投资不足可能消耗巨大的经济和社会成本。因此,适当的投资规模、投资类型,以及城市规划和政策等变得十分关键。例如,相较于分散的城市发展模式,紧凑和综合的城市发展模式会更好一些。将资金过度投向建设超级高速公路和迎合私家车行驶需求的交通基础设施,可能导致交通拥堵不断加剧。

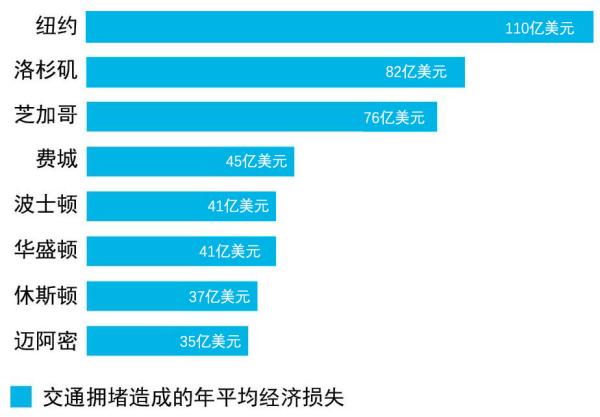

据估计,在亚洲和拉丁美洲的发展中国家,时间损失和运输成本已上升至GDP的2%至5%,其中,布宜诺斯艾利斯为3.4%,墨西哥城为2.6%,圣保罗则高达10%。在北京,城市交通的社会成本消耗估计占GDP的7.5%至15%。而在纽约,交通拥堵每年造成的损失已高达110亿美元,在洛杉矶为82亿美元,在芝加哥则为76亿美元(图5)。

图5:城市因交通拥堵造成的年平均经济损失。来源: forbes.com/

世界银行的统计数据显示,每年与供水和卫生服务不足有关的经济损失总额约为2600亿美元,相当于全球GDP的1.5%。

环境保护投资不足同样可能引发健康问题和经济损失。世界卫生组织认为,空气污染是“健康的最大环境风险”。城市空气中的主要污染物包括臭氧(O3)、颗粒物(PM10、PM2.5)、二氧化硫(SOx)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和挥发性有机化合物(VOCs)。据美国环境保护署估计,约75%的挥发性有机化合物排放(按重量计)来自交通运输业,空气中约四分之一的颗粒物来源于车辆排放。全球86%的城市室外空气污染超过了世界卫生组织划定的空气质量标准,这导致了全球73万人非正常死亡。预计到2050年,城市空气污染将成为导致人类非正常死亡的首要环境原因。

--------

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应大众关切,探讨城市议题。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司