- +1

从朋友圈“逃离”的年轻人们

采写 | 郭昊懿 樊依婷

指导老师 | 李东晓

编辑 | 郭昊懿

麦肯锡针对新世纪第三个十年发布的《赢得“后浪”:亚太地区Z世代消费者研究》显示,在大多数国家,Z世代每天使用智能手机的时间比X世代多2个小时,比千禧一代多1个小时;他们花费在社交媒体上的时间也更多,以至于影响Z世代品牌决策的50%~60%是社交媒体和网站。

在中国,微信作为社交媒体矩阵第一梯队成员,是Z世代重要的社交媒介。根据腾讯2023年第二季度报告,截至2023年6月30日,微信的月活跃账户数已达到13.27亿,同比增长了2%,几乎覆盖了全中国的人口,稳居“国民第一社交App”的位置。

但是,越来越多微信平台上的Z世代,选择“赛博消亡”,尤其是在朋友圈这一一对多社交场上选择“逃离”。根据凯度在2022年末发布的《2022中国社交媒体影响报告》,年轻人对社交媒体的负面影响更为警惕。尽管微信仍然是社交媒体领域的统治者,其用户增长已经大幅度放缓,而微博迎来了复兴,更垂直的社交媒体产品不断出现。数据背后,年轻人选择“隐身”,尽可能减少点赞、评论及发朋友圈的频率;或者“逃离”微信朋友圈,“转战”垂直社交媒体产品;甚至“彻底消亡”,停止在社交媒体上的一切泛传播活动。

逃离朋友圈

“原来我非常喜欢发朋友圈,现在则基本不发”陆仁打趣到,“偶尔发几条也是‘立人设’或岁月静好,我成为了自己最讨厌的一类人”。这位来自传播系的大二学生说,自己刚入学时“每天都发很多朋友圈,什么都发,开心的不开心的,最多时一天能发二十条。”但是,过高的发朋友圈频率给她带来了困扰:“大一上学期期末时,我的辅导员老师找到我寝室长,让她关心一下我的精神状态,因为我发的朋友圈太多了。”这让陆仁认识到“朋友圈里不仅仅有朋友,朋友圈也不是私域”,也让她“对发朋友圈有了新的看法”。

但是真正让陆仁产生“逃离朋友圈”这个念头的,是来自学长的“指导”。“我在大一下加入了学校的优秀计划,在那里我认识了许多很优秀的同学,其中有我最好的朋友。”陆仁和朋友为了表达对优秀计划的感谢,相约发了两条朋友圈,其中有一句话是“感谢学长学姐们把我捞进来”。但是朋友圈发出后,陆仁和朋友受到了学长的批评:“把朋友圈删掉,你们的‘捞’字用的很不好,让人感觉我们优秀计划的录取有内幕。”不仅如此,学长还告诉她:“不要每天发很多朋友圈,朋友圈是立人设打造形象的地方,实习单位和学校的老师都会通过你的朋友圈评价你,构建对你的第一印象。”

无独有偶,从那之后,陆仁还收到了很多类似的“指导”:“我有很多关系很好的学长学姐,有时我发完朋友圈,他们会特意告诉我哪个字哪句话用的不好,有什么歧义,会得罪什么人,让我修改。”这些压力让陆仁“转换形象”,只在朋友圈发自己的视听作品和取得的成绩,并且会仔细斟酌文案的用词,“这让我感到疲惫”。

进入大二,陆仁学会了用朋友圈“立人设”的一套方法,并且和她同龄的朋友也深谙此道:“大二上学期,我成为了学校新闻中心摄影部的部长,为了在部员中树立权威,我每天只发自己的摄影作品和心得。”和她一起担任摄影部副部长的同学也是如此,“她原来是关闭朋友圈功能的,不看朋友圈也不发朋友圈,但是成为部长后,也是为了在部员心中树立良好形象,她被迫开启了朋友圈,也是发自己的摄影作品和摄影心得。”但是这种行为让陆仁感到疲惫,“这不是真实的我,我没有从发这种朋友圈中得到情绪价值。”成为摄影部部长一个月后,陆仁立刻停止了“立人设”行为:“感觉差不多了,我在摄影部部员的人设已经搞好了。”她的朋友圈又重归沉寂。现在,在陆仁“大号”的朋友圈里,只有零散几条朋友圈,少见她的更新。

陆仁曾发了很多“立人设”的朋友圈

被“朋友圈人设”困扰的,还有大三学生南乔:“刚上大一的时候,我发朋友圈特别频繁,基本能保持一天四条的频率。”南乔说,“当时就是用朋友圈去分享生活,分享的内容既有新课表,比如掉了很多课、又选上了什么课,也有刷到的有意思的视频、运动打卡、做PPT、和朋友的聊天记录、做核酸等等,现在则是基本不发了。”

南乔提到,“转折点是今年的暑假,暑假前我还保持着一天四条的发朋友圈频率,暑假期间生活千篇一律,让我没有欲望发朋友圈,像我八月份只有七号和十六号发了朋友圈,最近半年一共只发了十条朋友圈。”南乔认为,暑假的“惯性”让她不再关注朋友圈:“一段时间不发,就一直不想发了。”

但是,南乔觉得,让最终决定“逃离朋友圈”是“利他”情结:“我非常喜欢看一些朋友的朋友圈,她们的朋友圈里总有精致的九图或者非常有意义的文案,我读起来很舒服,也会对这些朋友产生很好的印象。”南乔向往和这些朋友一样,输出有价值的内容,给身边的朋友以良好的阅读体验,留下优秀的“人设”,“而不是和另外一些朋友一样。如果我看到谁每天发很多朋友圈,而且都是一些无意义的输出或吐槽,我会觉得这些人情绪不稳定,自己也会很烦躁。”这些原因让南乔在发出朋友圈前仔细斟酌,“希望给每一个点进我朋友圈的朋友以好的印象。”但是这样的高标准拦下了南乔想发的朋友圈们,让她发的内容越来越少。

即使是经过重重“自我审核”后发出的朋友圈,也大多未能达到南乔的心理预期,经常刚发出就立刻被她设置为“仅自己可见”:“有时候发出后,我又觉得不妥,会把他们删掉。我经常会把炫耀自己的或者工作相关的内容发出后设置为‘仅自己可见’”,南乔觉得,这些会让看到的人对她留下不好的印象,“朋友圈就是一个塑造人设的地方,不利于塑造人设的肯定要删掉。”除此之外,长时间少有人点赞或评论的朋友圈,也会被删掉:“因为如果没有人给我点赞评论的话,我会想很多,比如是不是我最近有哪做的不好,或者这条朋友圈有哪说的不对。”这样的心理动因,让她的朋友圈留下的内容“所剩无几”,也逐渐“不想发朋友圈了”。

在日常学习工作中,南乔是学生干部,“进入大三后,我由于工作原因,加了很多老师和学生家长的微信”,她认为“朋友圈里有了很多德高望重的长辈,我想给他们留下认真可靠的印象,这也会让我更加控制自己,去不发朋友圈。”

南桥朋友圈大多被设置为了“仅自己可见”

朋友圈的无聊,也让年轻人选择离开。“我刚上大一的时候非常喜欢发朋友圈,一天能发两三条”大三学生忧忧说,“让我发很多朋友圈的原因主要有三个,第一个是立人设、第二个是真的有感而发、第三个是单纯的分享欲。”忧忧提到,刚进入大学时,为了在同学面前“混个脸熟”,她经常会发自己吃了什么、参加了什么有趣的活动;大一修《哲学问题》这门课时遇到了特别好的朋友,为了纪念这段时光,结课时忧忧特意发了朋友圈;大一下修《公共演讲》,在台上演讲的忧忧看到台下的一位同学左顾右盼,让她以为自己仪容仪表有问题,结果这位同学因为是下一位演讲者,过于紧张才小动作频频,这让忧忧忍不住在朋友圈吐槽……还在读大一的忧忧热爱发朋友圈,在这片网络空间分享自己的点点滴滴。

进入大二,忧忧的朋友圈回归沉寂,“我大一上学期一天发两三条,下学期一个月发两三条,大二一年发两三条”,忧忧点开朋友圈“我大三甚至只发了两条朋友圈”。和发朋友圈的三条原因相对应,是另外三条原因让忧忧放弃这片社交场:“没人关注,我没什么可炫耀的,厌倦。”

忧忧认为,随着大学学习逐渐步入正轨,“大家都很忙,只关心自己的事情,那我在朋友圈分享的立人设的内容,自然也没人关心,还会显得我尴尬且愚蠢。”忧忧开玩笑说:“如果我是年级第一,那我肯定天天发朋友圈显摆自己得了什么奖,参加了什么学术会议,但是我不是哇。”除此之外,忧忧觉得微信好友的朋友圈让她感觉无聊,“大家发的内容是重复且有规律性的,某个人一发朋友圈,我就能预测到他会发什么文案、什么照片。”这让她感到有些厌倦,“我不想重复这些情绪。”

忧忧相信,网上世界和现实世界是不同的:“互联网上就应该分享互联网的内容,现实世界就应该分享现实生活。”但是忧忧所处的空间里,“朋友圈里大多都是现实的好友,分享现实的生活”,而且“他们分享的生活和他们真实的生活有所不同。”这让忧忧有一种错乱感,也驱动她逃离朋友圈。

忧忧朋友圈里只有置顶内容

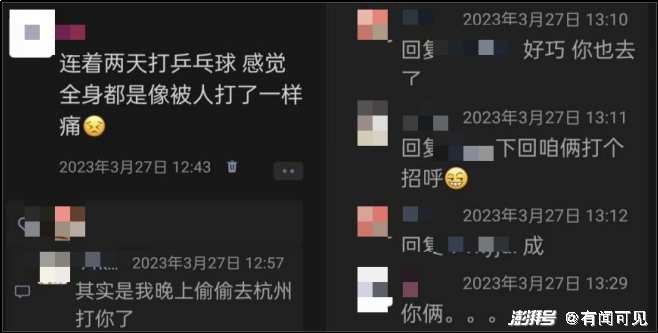

好友们的“朋友圈失踪”,和微商与广告的泛滥,也让年轻人颇感厌恶。“原来,我很喜欢逛朋友圈,看朋友们的近况,并点赞和评论,这算是一种联络感情的方式吧。”朱景鸿说,“我能通过朋友圈互动,来和家人朋友聊天,获得一些情绪价值。”有时候,朱景鸿能在评论区和朋友聊上几十行,甚至有朋友针对他这一现象,打趣说“你吵着我眼睛了,你俩怎么不去私聊啊”。可渐渐的,朱景鸿的点赞和评论开始消失了。

朱景鸿曾和朋友互动频繁

“朋友圈全是广告,既有微信自动推荐穿插进来的广告,也有微商的广告,有时能一连刷到十几条。”朱景鸿提到。经常,他抱着期待点开朋友圈,却翻不到朋友的动态。这样的朋友圈生态让朱景鸿决定少发布朋友圈,也不再点赞和评论了。

“你的朋友圈怎么什么都没有啊?你是屏蔽我了吗?”这个问题经常出现在余晖洪的生活当中。作为“数字原住民”的他,却不发朋友圈也不点赞评论别人的朋友圈。“每个人加好友后,都会点进新朋友的朋友圈,从头到尾翻看一遍,借此来评价对方,这让我感到很不适。”他认为,一条朋友圈能告知别人很多信息,比如你个人的基本信息,你在哪,在干什么……所以,为了保护自己的隐私,他选择从朋友圈“逃离”。

踏入工作岗位的Z世代,也在适应职场的同时切掉了“朋友圈”。来自法学系,研一在读的宋韵,放弃了坚持四年的“朋友圈全部可见”和“一天发四五条朋友圈”。今年七月份在实习单位工作后,她选择了“朋友圈三天可见”和“能不发朋友圈就不发朋友圈”。谈及原因,宋韵说:“上班后,我不想让公司的同事和上司看我的朋友圈,但是不加人家微信或屏蔽人家又显得不礼貌,所以我选择了这样的做法。”

逃到另一个“朋友圈”

“我现在开了一个微信小号,在小号上只有八个发小,我在小号上一天发三四条朋友圈,在大号上几乎不发。”陆仁说道。

“我有抒发情绪的需要,我想恢复朋友圈最原始的、和朋友分享生活的功能。”于是,在今年十月份,陆仁开启了自己的微信“小号”:“在这个小号里,我只加了自己最要好的八个朋友,我每天发很多朋友圈,想发什么发什么,没有顾忌。”在这个只有好友的朋友圈里,陆仁“找回了最开始用朋友圈的感觉。”

在这个精简化的小空间里,陆仁“能一打开朋友圈,就看到自己想看到的人”,以前“吸收大量无用信息,漏看重要朋友信息”的现象,也少了很多。“感觉就是另一种形式的群聊,但又和群聊不同,因为在聊天框里发信息是暗含着‘别人应该马上回复我’‘别人必须回复我’的期待的,但是在小号发朋友圈则有一种松弛感,朋友什么时候回、回不回我都由其自己决定。”

南乔提到,“远离朋友圈后,我会去更多地找朋友们聚餐、聊天,我认为和朋友们的线下交流更加有意义。”

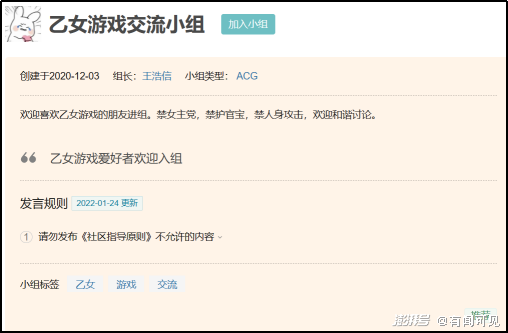

离开朋友圈,忧忧在豆瓣找到了自己理想中的网络生活:“我是乙女游戏爱好者,加入了豆瓣的‘乙女妙妙屋’和‘乙女游戏交流小组’,在这两个社群中交流《恋与制作人》这款游戏的游玩体验,还认识了两三个关系很好的朋友。”忧忧非常享受这种“和网友聊网络游戏”的感觉,并且会特别注意保持和网友的边界感:“我只和他们在豆瓣上交流,而不会加微信或者QQ,更不会线下见面。”忧忧相信,网络游戏本身就远离现实生活,而网友又不会越界成为现实朋友,这让她不可能再遇到朋友圈的那些问题,而可以尽情享受和朋友圈相似的互联网社交红利。

在豆瓣小组,忧忧和“同好”们畅所欲言

“逃离”朋友圈后,朱景鸿收到的点赞和评论逐渐减少,面对面的分享与交流不断变多。他打趣道,原来自己经常一边吃饭一边刷朋友圈,“挺搞笑的,朋友在我身边陪我,我却拿着手机刷朋友圈。我好像养成了一个习惯,吃饭、刷朋友圈,一气呵成。”少刷朋友圈之后,朱景鸿则更多地和朋友们相约出游,也认识到了“不一样”的他们:“我的朋友安帅在朋友圈发的基本都是型男照,他很会打扮自己,每次的朋友圈文案也就只有个emoji(表情包),似乎很不好接近。可现实中的他就是个不折不扣的搞笑男,能和大家伙打成一片。”朱景鸿认为,朋友圈展示的只是大家的“人设”,自己也不例外。脱离朋友圈,回到现实当中,他对身边的朋友和家人有了更深的了解。

不发朋友圈的余晖鸿,选择了一种更加低调和隐秘的方式,去维护自己的社交关系。“我更倾向于在现实生活中与朋友和家人面对面地交往,分享彼此的喜怒哀乐。”在实践中,他越来越相信,这样的交往方式能够更加真实和深入地了解他人,也能够更好地保护自己的隐私。

还在公司继续实习的宋韵,则“逃”进了微博中。为了表达自己的情绪需要,宋韵选择了微博,她认为微博作为垂直娱乐化社交媒体,鲜少被应用于工作中,同事没有理由也没有动机关注她的微博。

现在,宋韵的朋友圈里少见动态,而微博里更新频繁。“我一天发老多微博了,你别嫌我烦啊。”宋韵这样打趣熟识的朋友。

宋韵已经发出了两千多条微博

根据传播学学者波伊德的语境线索理论,对用户而言,社交网络空间的每一个对话都存在一个“想象的受众”:用户根据与受众之间的关系,选择对话中自己身份与角色,确定自己表达的言论。

“在当今朋友圈中,随着非朋友数量的增加,人们似乎越来越找不到自己的身份,也拿不准自己应该表达怎样的话语。因此,选择逃离成为了一种减少风险的方法。”来自北京大学新闻与传播学院的网友“猫哥”在知乎高赞帖子“如何理解社交倦怠”中写道。

“在互联网尤其是微信社交倦怠后,越来越多的年轻人选择平台调试、用户调试和传播调试的方法,进行心理调节”来自渤海大学新闻与传播学院的田彩云写到,“具体来说,可以理解为将注意力放在其他社交媒体中,或者更多的进行线下社交。”

受到困扰的,似乎不只有Z世代;让人“逃离”朋友圈的,好像也不仅有来自工作学习的压力,“我曾发过一条朋友圈,却没有一个人点赞或评论。后面才知道,是被限流了,大家都看不到。”一名高校教授在课上提到。

(本文中,陆仁、安乔、忧忧、宋韵、安帅均为化名,图源受访者)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司