- +1

“阅读”南阳汉画像石,探寻华夏图腾的“来龙去脉”

龙是中华民族的文化象征。

华夏文明的创世神话中,龙被视为开天辟地的神灵,同盘古齐名。上古时期,龙就作为黄帝部落的图腾,秦朝统一天下后,龙被视为帝王的象征,更与王朝兴盛、天下安定息息相关。

如此重要的龙,究竟是真实存在过的生物,还是只存在于想象中?龙为何被称作瑞兽之首?我们又为何自称龙的传人?

龙行九天,汉画的“瑞兽天团”

农历龙年春节前夕,南阳市博物院策展的“龙跃千年——院藏文物中的龙”展览对外开放。在其中“来龙去脉”“龙腾神州”“敬龙祈福”三大主题中,出土于南阳的汉代画像石令人震撼,其上形态丰富、题材多样的“汉龙”跃然欲动,解释着与汉民族的心灵羁绊。

“全国出土的汉画像石、砖,南阳数量最多、题材最全面,被誉为汉代画像石的百科全书。”汉画学专家、南阳汉画馆原副馆长曹新洲告诉记者,龙在出土南阳汉画像石中是最常见的瑞兽,还是许多画像石的“C位”主角。

千年的灵石,无字的汉史。穿行在南阳汉画馆的各个展厅中,龙的形象随处可见,不论是生产劳动、社会生活、天文神话、舞乐百戏或祥瑞升仙,龙都与汉代先民们相伴相随。

在汉画馆展出的画像石主题“祥瑞升仙”中,内容以《羽人戏龙》或《乘龙升仙》最为普遍。龙与生有羽翼的仙人、方相氏一同“出镜”,说明龙不只是普通的瑞兽,更是“凡人成仙”的关键角色。

汉代人“事死如事生”。彼时,佛教观念尚未占据社会主流,人们普遍认为死后灵魂存在,且通过祭祀等手段可以与祖先灵魂保持沟通。甚至认定通过生前修炼和死后的随葬布置,灵魂还能尸解升仙,成为神灵保佑子孙。

“与后世不同,汉代人面对死亡是相对乐观的,所以要把最好的事物、信念带入死后世界。”曹新洲表示,汉画像石是王侯贵族、世家官员厚葬风俗的重要部分,龙正是因其作为通灵瑞兽和升仙之路的“桥梁”,被汉代人分外重视。

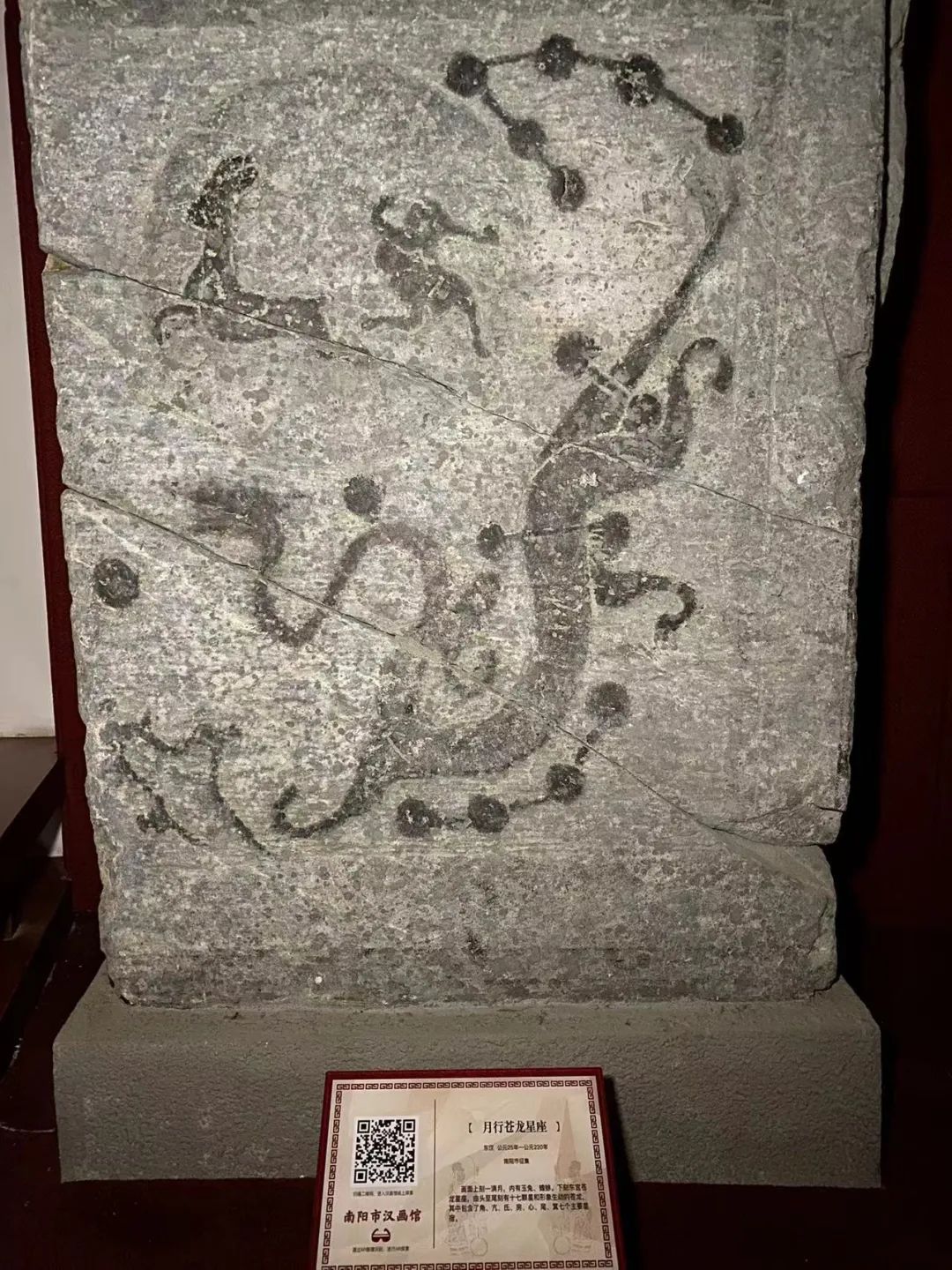

在汉画像石中,与龙密切相关的另一类题材则是天象星座。

南阳汉画馆“社会生活”主题中有一块《耕耘图》,展现了人与龙交流,期盼土地丰收的愿景。曹新洲介绍,这是因为龙在四灵兽中被称作东方守护神,与春季天象相对应,所以人们把龙视作能带来风调雨顺的吉祥物种。

古代中国已掌握了观测天象以应对时节的科学方法,把天球赤道和黄道一带的恒星分成二十八个星组,每七宿为一组。其中,“东方苍龙”包含的七宿,连起来的形状像一条龙,而苍龙七宿的出没与降雨相互对应。

最直观展示龙地位的《四神天象图》,也是汉画馆的镇馆之宝之一。通过这两千年前的天象石刻,先民们认识世界的独特视角不禁令人神往。

“春分登天,秋分潜渊,呼风唤雨。”这样的龙为人们带来希望,难怪汉代人对龙如此念念不忘。

养龙而用,汉民族的雄浑气魄

龙的形象有一个逐渐演变的过程。

从上古传说时期到商周、先秦,有龙形象的器皿、纹饰层出不穷,从濮阳仰韶遗址的蚌壳“中华第一龙”、红山文化的猪鼻“C”型龙,更有良渚文化的兽身龙、查海遗址的蛇形龙,有翼、无翼,有角、无角,不一而足。

崇敬、甚至膜拜龙,在汉代达到了一个高峰。

东汉许慎《说文解字》就对龙的模样作出清晰描述:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”

在南阳汉画馆展示的龙题材像石上,龙就有伏龙、应龙、苍龙、蛟龙、地龙、螭龙、飞龙等许多种类,可谓家族兴旺。

“汉画像石上的龙形体虽然大小不一,但形态相对统一,已与后世熟知的龙形象基本一致。”曹新洲介绍说,无论是体现升仙、祥瑞还是生产、祭祀内容的南阳汉画像石上,“汉龙”大多体态修长舒展、头生角有四爪,有的长麟、有的生羽翼,既能与虎豹等相互追逐,也能升腾飞天,是原始形态的龙向“成熟期”演化过渡的体现。

有趣的是,汉代人心目中的龙虽是神兽,也并非遥不可及,甚至是可以驾驭的。

在南阳汉画的舞乐百戏题材中,一些宴会场景中的龙,不但与其他异兽一样被人们观赏,甚至在部分西王母、东王公等大神出席的高规格场合,还有疑似龙肝凤髓作为美食供神灵享用。

传说在帝舜时期有豢龙氏和御龙氏这两种职业,世代驯养和驾驭龙。而豢龙氏有一名叫刘累的学徒,他掌握了驯龙术,但没有传承到所有的养龙术,结果把帝孔甲的一条龙给养死了。刘累偷偷地把龙肉做成汤献给帝孔甲品尝,孔甲不知是龙肉,尝后赞叹道人间竟有如此美味,“天上龙肉、地下龙肉”的说法由此而来。

此后,部分刘姓氏族将刘累视为祖先,尊“豢龙氏”为源流。汉高祖刘邦的母亲梦与龙交,生子“隆准而龙颜”,而汉景帝梦见赤猪化龙,于是有汉武帝。

有了刘姓与龙的深厚缘分,加上汉代刘氏皇族自命“龙种”,这可能正是汉民族“龙子龙孙”一说的缘由。

难怪对汉画深深着迷的鲁迅先生赞叹:“惟汉人石刻,气魄深沉雄大。”汉代人既尊崇龙的神奇,又有着驾驭龙的自信,是汉民族自强自尊的深刻写照。

原标题:《“阅读”南阳汉画像石,探寻华夏图腾的“来龙去脉”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司