- +1

78岁,继续“失败”地在县城写作

【编者按】

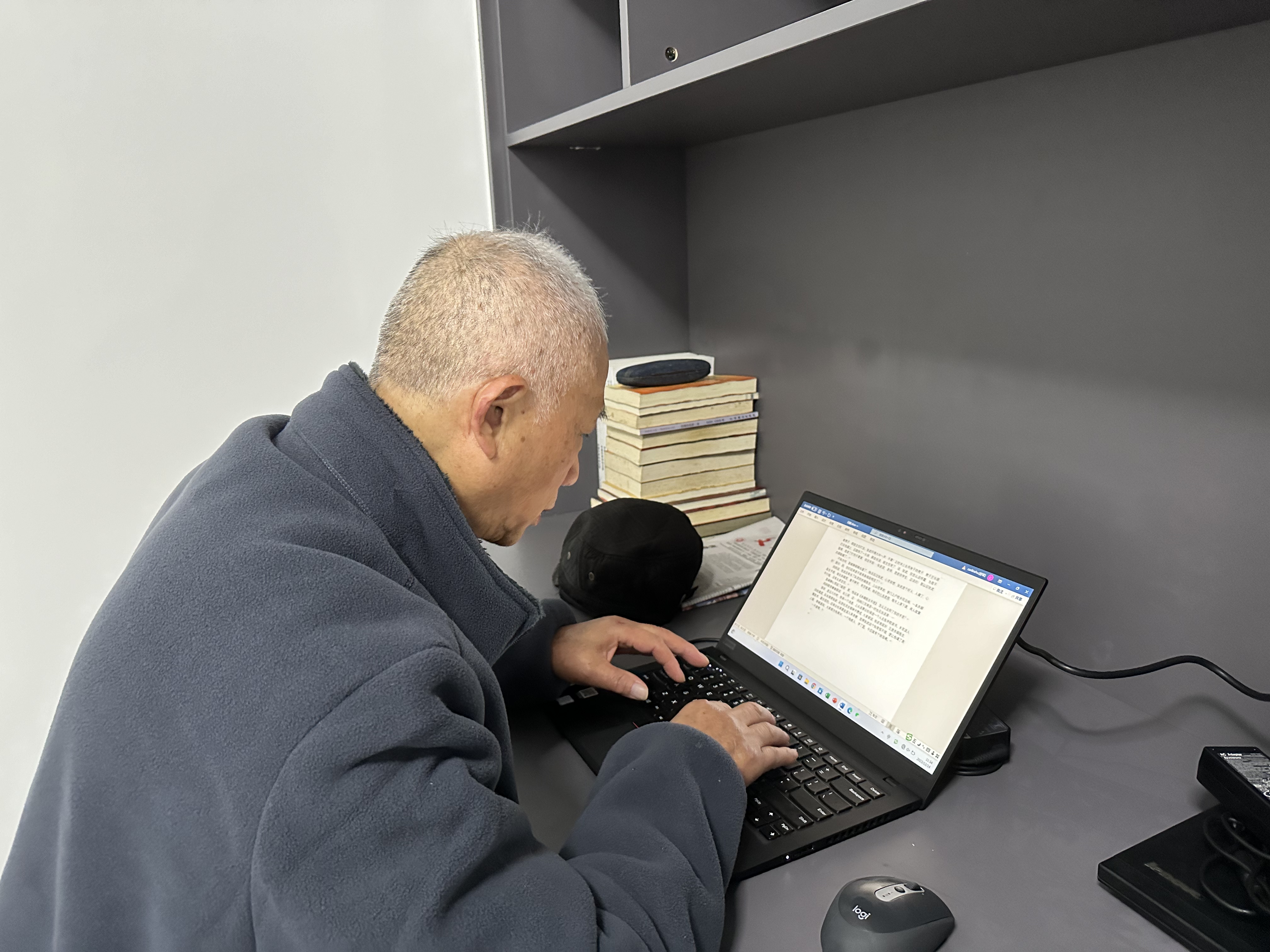

这是一个普通的老人在小县城坚持写作的故事。与很多人的老年生活不同,78岁的舒绍平每天过着规律的写作生活,不做家务的时候,他便坐在书房,打开笔记本电脑,时断时续地敲字写作。

年轻时,他当过老师,后来在县城图书馆、文联工作,60岁时成为中国作协会员,一辈子与文字打交道。他却觉得,自己是一个“失败者”,许多创作的文字,可能永远躺在电脑里。这种“不合时宜”,成了他更深的自我印记。舒绍平的人生困惑,或许也是许多人的镜像——一个人,如何在世俗的成功和自我坚持之间挣扎,在孤独的地方与时代保持朴素的精神追求。

故事一旦有了开头,他就不会停下来。

标题列了几十个,但还没有令他满意的。这次,他想写一个退休老医生,寻找自己当年下放时一位知青伙伴的曲折故事。

构思好之后,他开始在电脑上敲字,速度很快,但非常小心。周围一切仿佛都淡出了,只有文字。他敲字越来越快,巧妙的句子,闪亮的句子,一股脑涌出来。

有时指头跟不上思维的节奏。突然有个字卡住了,他手指停在半空中,想起来后,重重落在键盘上。手背上散落着几颗老年斑。他摘下帽子,银发覆盖头皮,他把脖子往前伸,离电脑近了些,他更能看清屏幕上密集的文字。

这是舒绍平平凡一天的开始。他大半生的生活发生在湖南芷江县城。十二月的天气太冷,他把自己裹在暖盆旁的被子里。因为刚搬家,书房的书桌上只摆放着几本他自己写的书。写作如呼吸般贯穿他的一生。

去年十一月,外孙女成恩仪看到,从不发朋友圈的外公突然发布一条动态,是一张中国作家协会网络文学中心重点作品扶持申报表。

“外公写文章写了一辈子,最大的梦想就是能得到一些认可。”成恩仪记得,自己小时候,外公经常往北京跑,听家里的大人说中央电视台要把他的小说拍成电视剧,到后来没了音讯。希望落空后,外公在家时常唉声叹气,饭桌上家人也很少再提起。她以为,外公已经完全放下了。

她问外公是不是要申请,外公说是的,他碰一碰运气,不中也罢。他想申报的是前不久写的电影剧本。

舒绍平不知道,外孙女在网络上发表了这则动态,有几千人点赞,有人在评论里出谋划策如何把剧本拍成剧;有人说,和老人比起来,自惭形秽;也有人说,有梦想的人真好。

78岁这一年,舒绍平还在继续尝试。

舒绍平刚搬家后在电脑上写作。本文图片均为 澎湃新闻记者 袁璐 摄/翻拍

写点什么吧

成恩仪说,她没有想到,外公坚持了一辈子。她过去以为,外公只是一个网瘾老年人,以及一个县城边缘的老年作家。

做一名作家的想法,是小学生时期的舒绍平就悄悄萌生的。他父亲是农民,但读了几年私塾,晚上在火塘边无事,喜欢对孩子们讲三国,水浒,说岳说唐,三侠五义。舒绍平听得津津有味,无事时,他就翻看家里那几本发黄的老书。

后来进县城读中学,他便喜欢大量读文学类作品,中国作品外,上世纪五十年代主要读苏联作品,如高尔基的《童年》《我的大学》、还有《钢铁是怎样炼成的》《被开垦的处女地》《铁流》《毁灭》等。他觉得苏联作品与中国作品相差不大,语言易懂,也很注意故事情节与人物刻画,适合自己的口味。

文字汇聚在他脑中。那时他想,以后我要能写书就好了。初中时,舒绍平把和家人卖粮食筹学费的故事写成作文,没想到老师说有细节,很动人,念给全班人听。这次被认可激发了他写下去的念头。

他喜欢看,喜欢写,甚至在农田里,他也会用铅笔或圆珠笔,在草纸上写下即时的思绪。写好之后夹在笔记本里,经年累月地堆积在他的书桌上。他的笔迹疏朗飘逸,今年二十五岁的成恩仪说,外公的字很好看,跟很多字体都不同,有强烈的个人风格,虽然她经常看不懂。

几十年里,舒绍平对写作像专业作家一样认真,会三番五次地修改一个句子,划掉,或在空白处补写。对他来说,花几天时间去寻找一个恰当的词是件平常的事。他会反复查词典并向别人讨教。

成恩仪的记忆中,外公写作时会流露出烦恼和急躁。他经常独自在他的小房间里,有时候她在客厅玩,会看到他冲出房间,翻看日历,自言自语地说,嗨呀,原来今天诸事不顺啊。顺便在日历上划个叉。

写作之外,他原本过着曲折的人生。舒绍平出生在湖南一个山窝窝里的苗寨,日子是苦过来的,偶尔吃个肉包子,他先吃包子皮,把肉放到最后一口,结果太激动,手一抖把肉掉到地上,哇哇哭起来。

他想升高中读大学,但娘讲,咱家里你大爷爷、二爷爷、二伯伯都饿死了,上头还有两个哥哥,活命都难,读书很难了。如果读师范,免费,还管吃。他没有多余的选择,后来考取了师范学校。

毕业后他被分配到乡村学校当教员,一个月三十来块的工资,除了吃饭穿衣外,剩的钱都用来买书报杂志看。每次学校开会,同事当他面说,你一个当老师的,思想不巩固,心里竟想着当作家。那时他十九岁。

但每次抱起一本书,像有股力量在推着他往前走。一下班,他跑到书店找个地儿坐下捧起书,“像饿牛闯进菜地里,一顿猛吃”。看过梁斌的《红旗谱》后,他被乡土文学的语言吸引住,和自己一直以来的生活很像。

县城坐落在舞水河畔一块宽阔的盆地里,沈从文在这里短暂生活过。

和沈从文作品中许多人物相似,舒绍平也是苗族人。上世纪八十年代,舒绍平到省图书馆,在档案馆翻到一本名为《萧萧》的小册子,里面写着湘西的野生活,那些地道的山歌吸引了他,他一口气看完了。那时他第一次知道沈从文。

后来,做当地人物志调查时,舒绍平漫步街头寻踪觅迹,专门写过一篇关于沈从文的四万多字的纪实文学。在一篇纪念沈从文的文章里,他写道,东街边有条小弄子名叫东紫巷,进巷数百米,当年是赫赫有名的熊公馆。

平日里,沈从文常去熊公馆阁楼上的书房,那些书是熊希龄历年所积,古典书外,其中还有不少翻译的狄更斯等人的外国小说,沈从文躲进小楼,在小楼里开始了文学的启蒙。

当沈从文已经是颇负盛名的作家时,舒绍平还是那个在县城埋头写作的青年。当他梳理完沈从文的故事,在纸上写下一句:有人说,痛苦是文学的摇篮,也许这话可信。

年轻时的舒绍平。

梦断了

上世纪六十年代,学校组织文艺宣传队,得有节目。校长把写小戏的任务交给舒绍平,这是他写小说的源起。他写了篇关于农村生产队的文章,投稿到上海《萌芽》杂志,编辑部回信说留用了,准备年底发。结果“文革”来了,文章再没发出来。

作家梦断了,他也不敢再读书。无聊时,他跑去跟村里的赤脚医生聊天,一起背着药箱四处给农民看病。

乡里建了所中学,安排舒绍平去教数学,也教过物理、化学、俄语,俄语他说得最溜。除了英语,他都能教。学校的宣传栏得有文章,当时的改委会主任吩咐,每个老师都写一篇。特殊时期,舒绍平怕写文章出政治错误,就写了一首叫《赤脚医生》的诗歌。

到1972年,县里的文化馆恢复。舒绍平的这首打油诗“莫名其妙”被登到宣传栏上,辗转又被登到《新湖南日报》上,好多人拿着报纸给他看。那年头,文章能上报刊,他是破天荒第一个。他心里咚咚地跳,脸一阵红一阵白,既兴奋又害怕。写作的火苗又燃了一下。

五年后,舒绍平被调到县文化馆,当一名文学创作专干。第一个任务是写湘西剿匪民兵英雄,他花四个月时间采访收集资料,写了三个纪实故事,最后有两篇被选中编进书里。

当时文化馆图书室书很多,他每天接触到全国各地的文艺杂志,也有新时期国外五花八门的各种小说,让他眼花缭乱。但读得越多,他愈加感到自己的不足,认为自己艺术感受能力很差,不是写小说的料。

灰心丧气之时,他又想起中学时代,语文老师在他那篇作文后写的几句赠言:人一能之,己十能之;人十能之,己百能之。他不能让作家梦夭折,只有不停地读写。

后来县里成立了一个图书馆,他是馆长。图书馆四万多册藏书,他读了一半多。他回忆,那时能找到的外国名著他几乎都读了。对他而言,骨子里是传统的,从小就接受中国传统文化熏陶,四大名著,古文观止,资治通鉴,史记,古典诗词戏曲等,早已融入他的骨髓。

对外国文学特别是欧美的作品,他也读,“但是心理上是不愿接受的“,觉得他们的欣赏习惯与审美心理和中国的不同。“他们一般不是中国讲故事的办法,而特别注重人物心理描写刻画,随着心里的想法天马行空,扯得很宽,可以没有故事,不要情节。”

比如《百年孤独》《喧哗与骚动》,他实在读不下去。《老人与海》有故事情节,他就喜欢读。语言风格也很有区别,中国短句多,在他看来,有节奏,有气势,有光彩,外国长句多,模模糊糊,“让人读得吃力难受。”

那时中国文坛,对外国作品模仿成风,先锋文学派首屈一指,“连王蒙等大家都学习用意识流,魔幻现实主义的手法写作品,一时成了时髦。”当时舒绍平也想学,试着写了两个短篇小说。在八十年代,他也写过现实主义小说《乡道》,二十来万字。也尝试过意识流写法。

但写来写去,总觉得不对劲。手写的书稿,几万字,寄到报刊编辑部,几次被退了回来,只能丢进废纸篓。他跑去和画工笔画的朋友讨论,看到朋友加了现代派的手法,朋友说,时代变了,创作也要变化。他写了两部小说拿给朋友们看,朋友说,老舒,你在搞什么鬼名堂。

经过一段时间的反思,他想明白了,“我一个中国农民的儿子,学的见的生活的写的都是中国的东西,自己对外国的东西一无所知,为何要东施效颦呢?放弃自己熟悉的,去学那些陌生的东西,岂不是自讨苦吃吗?”

一段痛苦徘徊后,他放弃了,重回到中国传统写作的路子。大多数时间,他写报告文学,杂志报刊喜爱这类题材,稿费收入颇丰。

当时,古华的《芙蓉镇》风靡一时。调入县文联工作后,舒绍平曾在一次会议上听了古华的讲课。古华写乡村生活,用乡土语言,很合像舒绍平一样的基层作者的口味。

迷茫和摸索后,舒绍平琢磨出来了,“所有的文学作品写什么,都是写细节”。他继续看书继续写,扫地炒菜煮饭时,想到什么情节,他跑到电脑前把字敲下来。半夜想到什么,他从床上爬起来写,写那些他苦心编织的、只有他一个人知道的故事。

舒绍平。

失败了,又失败了

比起成功,舒绍平更愿意说起自己的失败。他甚至量化了自己的失败,人生里有百分之七十是失败的。他这样划分。写出来的作品,有一半没有发表出来。虽然出了二十多部书,但所有的电视和电影本子没有拍出来,其中包括他最喜欢的范仲淹的电视剧本。

1995年,舒绍平就曾写了一部关于乡村发展的八集电视连续剧剧本。故事讲的是一个高中毕业生外出打工回来那天,看到自己的未婚妻正和别人结婚,气愤恼怒过后,留在乡村发展,改变了乡村的面貌。剧本被省电视台的朋友看中了,朋友说可以拿到中央八台去试试。中央台的编剧来到县城之后,舒绍平陪着吃饭、爬山,一切都谈妥了,就差拍摄。

那年正月十五元宵节,舒绍平接到从北京打来的电话,编剧说,对不起,自己已经超过退休年龄,没法儿再弄你的剧了。舒绍平一下子垂头丧气,眼泪直流。他把这次经历称作他人生最大的失败。

2001年,他出了两本写范仲淹和王安石的长篇历史小说。原本出版社的编辑想让他写袁崇焕,他坚定拒绝了,说这个人物虽然是个英雄人物,但是人物有争议。

他想写范仲淹和王安石,喜欢他们的“为政清廉,刚直不阿”。他做人物志历史调查,跑遍江西、南京、郑州、洛阳等地,去王安石母亲的墓地,又到临安收集资料,最后用八个月时间写了六十多万字,加上范仲淹的四十八万字书稿,都是手写的,他装进麻袋,一大捆寄到湖南的出版社。

不知道什么原因,这家出版社一直没有出书的音信。他又往全国各地十三家出版社寄,相继被退了回来。

他跟朋友到怀化到处参加推销会,摆摊子,“也搞这些鬼事”。在推销会上曾经有个老板打算投资出版,合同签了,结果人调走了。有个出版社的编辑跟他讲,老兄,我给出稿费,你书的作者加我一个名字。他不愿意。

出版的事试了五年。直到他看到湖南文学杂志上有个消息,三秦出版社准备出一套中国宰相系列丛书。他一看,王安石和范仲淹都是宰相,马上把一麻袋手稿寄过去。二十天后他收到回复,他的书被列入宰相系列出版。

舒绍平出版的书。

舒绍平出版的书。

成恩仪记得,那个时候外公家里堆了很多书,有亲戚朋友来,别人送他自家养的鸡鸭鱼,他回礼给别人卖不出去的书。他还会偷偷去各种书店,看看自己的书有没有摆在里面,没有的话,老伴儿会再跟几个书店店长打好关系,送一些自家腌的泡菜腌菜,说看有没有机会,放着卖卖。

在这个小县城,他获得了些许名气。在文化馆工作的时候,他在图书馆办了一个未来作家培训班,没事时和喜欢文学的朋友们聊聊天,互相看看稿。在别人眼里,他似乎成功了。

但在自己眼里,他仍是个失败者。他也会想,一部作品的写作完成,就是人生意义上的成功,将心中想要说的,想要表达的,都释放了出来。但是,“从世俗眼里看,作品发表了才算成功。”他也没有获得过大奖。有的只是一些较小的奖项,“只要社会需要,我就写,如市省演讲比赛稿我就为人写了不少,还获得不少奖。”

舒绍平获得过的荣誉。

他每次都做好了“失败”的准备,内心又有一丝期待。虽然知道没人会拍他的剧本,但他不断修改、反复打磨。他琢磨,要不从小成本小制作的微电影开始吧?今年三月,他又写了一部微电影,有句话是村支书家里因电起了火,审批时宣传部说,这不行,村书记家怎么能够起火呢?要他改,舒绍平气得冒火,剧本就搁置了。

前两年,他写了部玄幻剧本,有一个电影制作公司的老总说要拍成电影,合同签了,他把剧本发过去,又没了下文。他想方设法,最后变成空等一场。

关于文学和写作,他跟家里人聊的不多,有时,他会带着一种失望的态度,自己也不好意思提。老伴也会不自觉发牢骚,说他是被人给落了(骗了)的命。外孙女感觉,外公有种“文人清澈的愚蠢”。

希望落空的那个元宵节清晰停留在舒绍平记忆中。他手搭在座椅扶手上,变得像铅那样沉重。他的头也恍恍惚惚,感到一种从来不曾有过的消沉沮丧。这种重量占领了他整个生命,并且潜伏下来。但他还想要再挣扎一下。

在好友田均权眼里,舒绍平是一个“非常勤奋的作家”,一年四季都在写,“很多人都放弃了,他还在写”。一次,他去舒绍平的家里,看到他书房一个角落堆放着几尺高的手稿,书柜上摆放着各类文学作品和刊物。

二十多年前,文学爱好者田均权在一个写作培训班上认识了舒绍平。他那时很向往作家这个身份,认为能够把自己的情感用文字表达出来,并得到别人的欣赏,是一件很有成就感的事情。舒绍平比他大二十岁左右,是培训班的讲课老师。无论是课上课下,舒绍平都彬彬有礼、耐心地回答他的提问,鼓励他多看多写。

在县城,文学爱好者的圈子小。虽然他们的文字表达不一样,“我的文字比较细腻,他的比较粗狂。”但他们还是成为文学上的好友。无数次,两人并肩走在县城的街道上。见面第一件事就是迫不及待分享自己正在写的东西。有时,他会听舒绍平感叹,写了近五六十年,有两个遗憾,一是作品没有获大奖,一是没有在全国期刊上发表过。

田均权能懂他的感受,两人都在小县城,都当过老师,后来又进入体制内工作。对于县城作家来说,作品能够发表,就是莫大的肯定。

后来,田均权调到县委当秘书,做行政工作,写作的时间越来越少,身边像舒绍平这么大年纪还在写作的人也很少。他安慰舒绍平说,获奖只是偶然性的事情,一直写才是最重要的事情。

舒绍平。

还活着,继续写

和漫长的人生比起来,“这些只是一次次暂时的挫折。”舒绍平说。有许多回忆笼罩着他:在乡村的野外度过的童年,青年时代分开的友人,年轻时下乡到生产队,和村民一起种油菜,种洋芋,到了收获季节,洋芋堆成山,水桶挑菜油。

在文联工作时,有一个乡里的农民,已过四十岁,三番五次跑来找舒绍平,厚厚一摞稿纸摊在他桌子上,又从兜里取出几个橘子,说写了长篇小说,想出书。他翻开一看,十个字里有九个错别字。农民小学没毕业,但喜欢写作。舒绍平花了五个月时间帮他修改,又想办法帮他出版,圆了他一个“看似华而不实的梦”。后来,农民一直在写。

几十年过去,舒绍平已经七十八岁。他依然保持写作习惯,每天坐在电脑前写两个小时。写出来的短篇小说,他像过去一样投给各家刊物,但好几次得到的回复是:稿子虽好,但你年纪大了,现在有规定,如果不是很有名气的作者,六十岁以上的都不发表了。他的等待又重新开始。不过这等待现在倒是心平气和的,不像年轻时那么叫人难熬。

同时,他的生活多了一份秩序。现在,他努力让自己有八个小时不受打扰的睡眠,每天夜里,当疲惫来袭,他暂时放下文字,伴着黑夜睡去。现在生活条件好了,但他饮食节制。由于痛风,经常脚痛手痛,走路活动不顺畅,长年保持忌口,酒、豆腐、海鲜、高蛋白,能不吃就不吃。妻子比他小十岁,以前两人都做过小学老师,妻子教音乐。当年教师地位不高,结婚后收入不多,要养三个孩子,就开始做各种各样的小生意。妻子自己做咸腌菜,夏天卖刨冰,挑担子去外面卖。“也算是为了支持外公不挣钱的文学梦吧”,成恩仪分析。

还有一个变化是,孩子长大了,不在身边。节假日里,在北京工作的成恩仪回老家,看到外公不写东西时总是抱着手机,一看就能看一天,“妥妥的网瘾老年”。偶尔会蹦出一些令她意想不到的社会评价,“我看网上的年轻人呀,公司晚餐就发几个面包,一袋面包就让你们辛辛苦苦加班咯。”成恩仪心想:这不就是我们公司吗?

老人仍旧爱看书。疫情的时候,成恩仪买了很多书放在家里,春节期间舒绍平被困在她家,一直在看她买的书,有米兰昆德拉的,陀思妥耶夫斯基的,这些书她都只翻过几页就看不下去,《百年孤独》更是连里面的名字都记不住,老人一口气看完了。看完自言自语,人家为什么是文学经典?里面的文学手法运用呀,内容啊,真的写得很好,我就没法跟人比。“虽然他一直待在小县城,但无论是哪块的文学,他能够跟别人产生连接和理解。”成恩仪说。

十多年前退休以后,舒绍平到深圳帮儿子照看两岁的孙女。他闲不住,在当地一家出版社做编辑。儿子劝他少折腾,一把年纪了,身体要紧,他不听。后来儿子搬家了,离出版社太远,他就没去了。直到孙女上高中,他和老伴又回到县城生活。儿女又都说,你现在年纪大了,少写点东西,身体要紧。舒绍平停不下来,也不想停下来。“路可以走过,水可以流去,但读书写作,融入骨髓,成为生命的一部分。”

电脑写作代替了手写。现在不用电脑,他反而写不出字来。他在打印店看到店员用五笔打字快,于是下决心,一个星期背下五笔字根,打字流畅了许多。但是也经常有犯难的时候。比如忘记保存就关闭页面,或者突然停电跳闸等等。好几次,写了几千字的东西突然没了,要重新再写,每回这样,他盯着电脑直摇头。

他鼓起勇气,开始写一些小说以外的东西,并对此津津乐道。这几年,他几乎把全部精力花费在电影和电视剧本上面。“写本子要考虑观众的爱好和这个时代的需要。”但年轻人喜欢的内容,他无法适应。成恩仪记得初中的时候,有一次他问,你们现在都喜欢看些什么书啊?外孙女说女生喜欢言情,男生喜欢武侠。那个时候大家都爱看郭敬明韩寒,她心想外公肯定跟不上这个时代的潮流。

他感觉自己似乎永远在潮流之外,写那些不合时宜的文字,在他用文字建造的大厦里,只剩下他孤独的身影。

去年十二月初的一天,舒绍平为一个情节绞尽脑汁后,决定下楼散步。阳光炙晒,他脱下外套,缓步走过县城街道。在他不远处,是舞水河之上宁谧不变的层峦叠嶂。天上白云涌来,沿着河水向迷离不定的广袤处飘走。淡淡云影,在田野上,河上,轻轻掠过。

舒绍平在一个十字路口停下脚步,“有时,你越期待什么,反而什么都不会发生。”他喃喃自语。吞进一缕阳光后,像在总结自己的人生,又说,“我的人生里,的确发生过许多有趣的事情。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司