- +1

最新研究:闹钟响后再贪睡30分钟,可缓解睡眠惯性、改善认知功能

原创 Swagpp 梅斯医学

无论是春节假期还是慵懒周末之后,最令人痛苦的声音莫过于第二天早晨那一声声“一惊一乍”的「闹钟」,甚至有人患上了“闹钟声ptsd”(讨厌一首歌最快的方法:将它设为闹钟)!

那么,在设定闹钟以及被闹钟吵醒之后,你是习惯听到首个闹钟后就“强制开机”,逼迫自己清醒过来?还是每隔1分钟定一个闹钟,试图在“交响曲”中醒来?亦或是在按掉闹钟之后,再赖个10-20分钟的床?

万万没想到,起床闹钟的设定方法还真有讲究!

近日,来自瑞典斯德哥尔摩大学的研究者发现:与“突然醒来”相比,“赖床30分钟”能够改善或不影响起床后立即接受的认知测试表现。也就是说,闹钟响后小小的赖床反而能让人以更舒适的状态醒来,包括减少疲惫感、改善认知表现以及收获更好的起床心情等等。该研究发表在Journal of Sleep Research上。

因此,想要“无痛早八”,还得靠“赖床”!

DOI: 10.1111/jsr.14054

DOI: 10.1111/jsr.14054“等差数列”式闹钟设定方法的出现还要追溯到20世纪50年代初,早起友好的“延时闹钟装置按钮”获得专利以来,间歇性闹钟以及闹钟后再赖床一会儿成了常见的起床方式——一项针对2万名参与者的调查显示,有超50%的人要在每天早上的闹钟响后再赖床一会儿。

基于此,研究者准备了“睡眠和清醒习惯的匿名问卷”,并调查1732名参与者的“赖床行为”以及人群特征。其中,受访者的平均年龄为34岁,66%为女性。

结果显示,69%的参与者会“有时(sometimes)”或更高频地“设定多个闹钟”或“闹钟后眯一会儿”,而上述行为往往出现在工作日(71%)。在这群有赖床习惯的参与者中,他们每天早上设定闹钟之间的平均间隔时间为8分钟,而闹钟响后的平均赖床时间为22分钟。

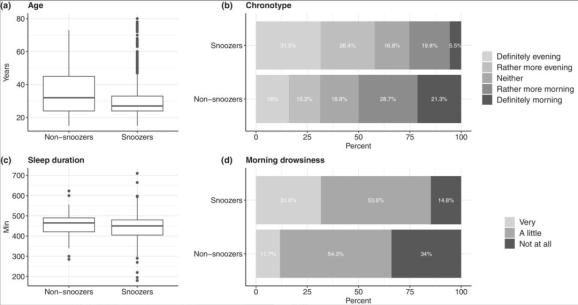

紧接着,研究者对比了“有时赖床”的1195名和“闹钟一响就起”的287名参与者,发现两组之间存在“人物画像”差异。

比如:爱“赖床”的参与者往往年龄更小,比“不赖床”的小6岁左右;同时,这部分“赖床者”基本都是晚睡型的夜猫子,工作日晚上的睡眠时间常更短(约少13分钟)。

有时“赖床”和从不“赖床”人之间的特征差异

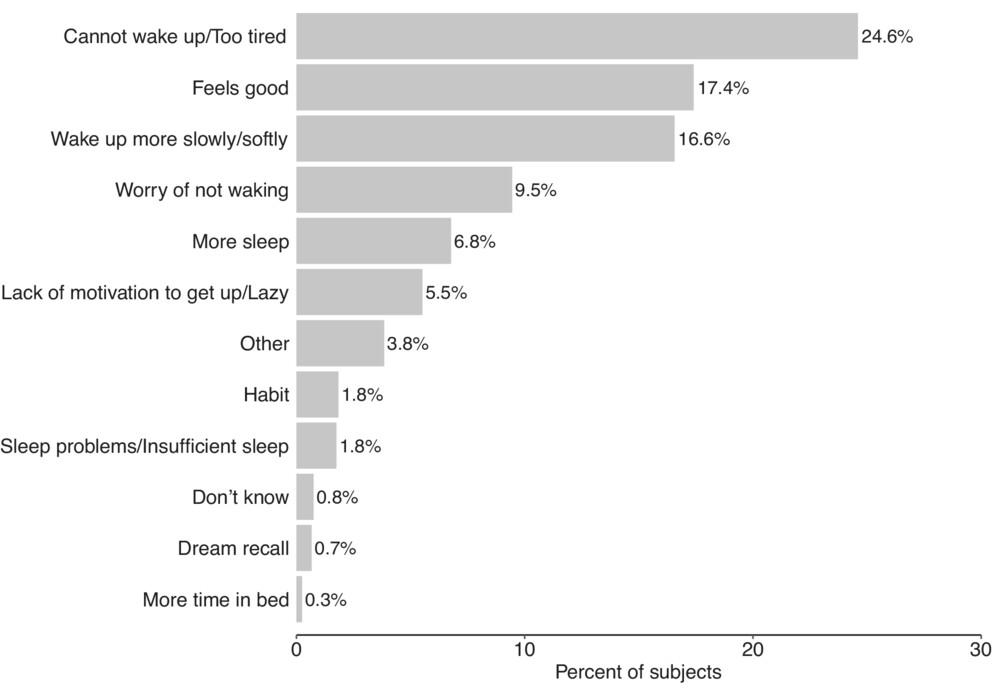

有时“赖床”和从不“赖床”人之间的特征差异为啥会出现“闹钟后赖床”的现象呢?研究者采访了全部参与者,并整理出来了约12种回答。

其中,最常见的原因是“无法醒来/太累了”,约占全部人群的24.6%;其次原因是“感觉很好”,占17.4%;希望“更缓慢/更柔和地醒来”同样是个常见的赖床原因,约16.6%的参与者持这样的观点。

此外,“担心睡不醒”“需要更长睡眠”“没动力起床/懒”“习惯”“睡眠问题/不充足的睡眠”等等也可能会导致人们在听到闹钟后仍想赖会儿床。

“闹钟后赖床”的原因

“闹钟后赖床”的原因更令研究者好奇的是,这种“闹钟响后再睡会儿”的习惯究竟是好是坏?对健康有着怎样的影响呢?

为了调查“赖床”的短期影响,研究者招募了40名“习惯性赖床”的参与者,参加第二阶段的试验。上述参与者符合两个特点:(1)每周会有≥2次设定间歇性闹钟;(2)“总是(always)”或“几乎总是(almost always)”在闹钟响后再睡会儿。

最终,有31名参与者纳入研究,他们在实验室中共度过了3个晚上,并佩戴着多导睡眠图监测。其中,包括2种晨起模式:“赖床”和“不赖床”。在“赖床”的情况下,参与者被要求在起床前30分钟设置第一个闹钟,接着每隔9-10分钟按掉一次闹钟,即在最终清醒过来前“贪睡”三次。“不赖床”就很好理解了,听到闹钟后必须要立刻起床。

参与者的平均起床时间为早晨7:12,房间内的灯也会随之打开。起床之后,他们需要提供唾液样本以测试皮质醇觉醒反应,并使用Karolinska WakeApp进行认知测试;在认知测试之后,研究者还记录了他们的困倦、表现和情绪评分。

结果令人意外!

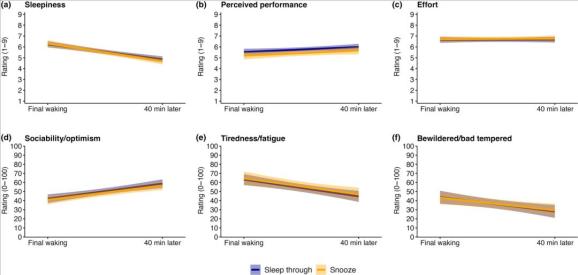

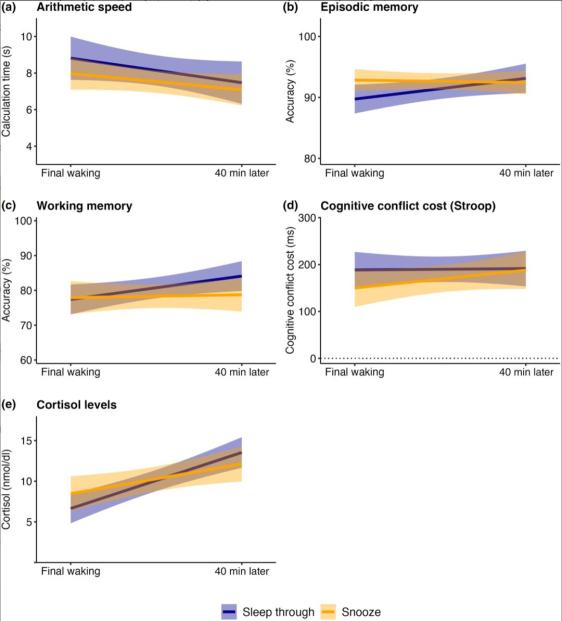

与“闹钟一响就起床”的人相比,闹钟响后30分钟的赖床能显著地改善参与者的认知测试成绩,包括算术速度、情景记忆和认知冲突成本的方面表现更好。不过,这种积极的作用会在40分钟之后消失。

此外,“赖会儿床”还能让人的心情更好。具体来说,除了嗜睡评分和任务表现的改善之外,“闹钟响后再睡会儿”的人表现出更合群和乐观的心态,更少的疲劳程度,以及更不“懵逼”和易怒。

“闹钟后赖床”与否对困倦、表现以及情绪的影响

“闹钟后赖床”与否对困倦、表现以及情绪的影响与此同时,“闹钟后小憩”还会提升参与者的清晨皮质醇水平,比“立刻起床”的人高出1.8 nmol/dl。

皮质醇觉醒反应(CAR)是评估觉醒特征的重要方法之一——在起床之后的30-45分钟内,皮质醇水平会急剧增加。更强的CAR,意味更高的晨间警觉性和改善的执行功能;但相反,如果刚睡醒和睡醒15分钟后的皮质醇水平低,也反映出较高的嗜睡程度。

研究者解释道,如果参与者能在皮质醇升高的30分钟内打个盹儿,并在皮质醇升至最高峰时起床,则不会感觉那么困倦,也有着更好的执行功能。

“赖床”和“非赖床”状态下的认知功能和皮质醇水平变化

“赖床”和“非赖床”状态下的认知功能和皮质醇水平变化总结来说,早上听到闹钟后不要立刻起床,按掉闹钟后再小睡个20-30分钟,才是“最佳”的起床方案!不仅能够改善认知功能,还能调节皮质醇水平,使人起床之后保持在更好的状态和情绪之中。

研究者解释道,如果“第一声”闹钟强行打断了慢波睡眠(SWS;N3)或快动眼睡眠(REM),闹钟响后的赖床能让人进入“完全清醒”状态之前的较浅睡眠阶段(比如非快动眼睡眠的N1或N2)。这样的“赖床”小妙招反而能够减少睡眠惰性的嗜睡效应,让人更易醒来。

因此,早上赖会儿床,真不是你的错,而是科学的选择!(但不是迟到的借口

)

参考资料:

[1]Sundelin T, Landry S, Axelsson J. Is snoozing losing? Why intermittent morning alarms are used and how they affect sleep, cognition, cortisol, and mood. J Sleep Res. 2023 Oct 17:e14054. doi: 10.1111/jsr.14054. Epub ahead of print. PMID: 37849039.

撰文 | Swagpp

编辑 | Swagpp

● ● ● 版权说明:梅斯医学(MedSci)是国内领先的医学科研与学术服务平台,致力于医疗质量的改进,为临床实践提供智慧、精准的决策支持,让医生与患者受益。欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司