- +1

南宋科举与徐谓礼家族兴衰

原作者:吴君神

注意!!未经允许禁止转载!!!

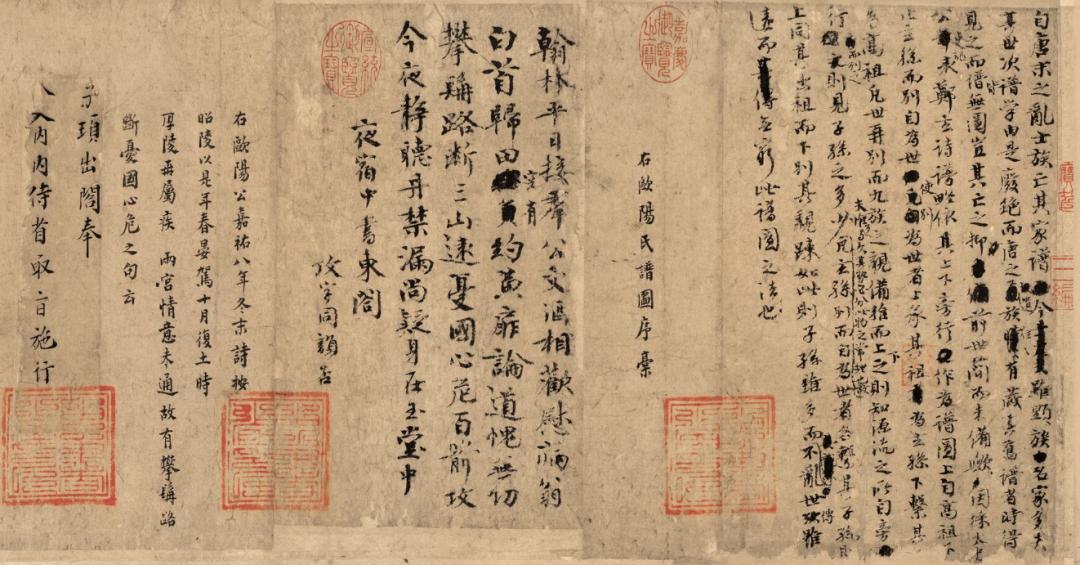

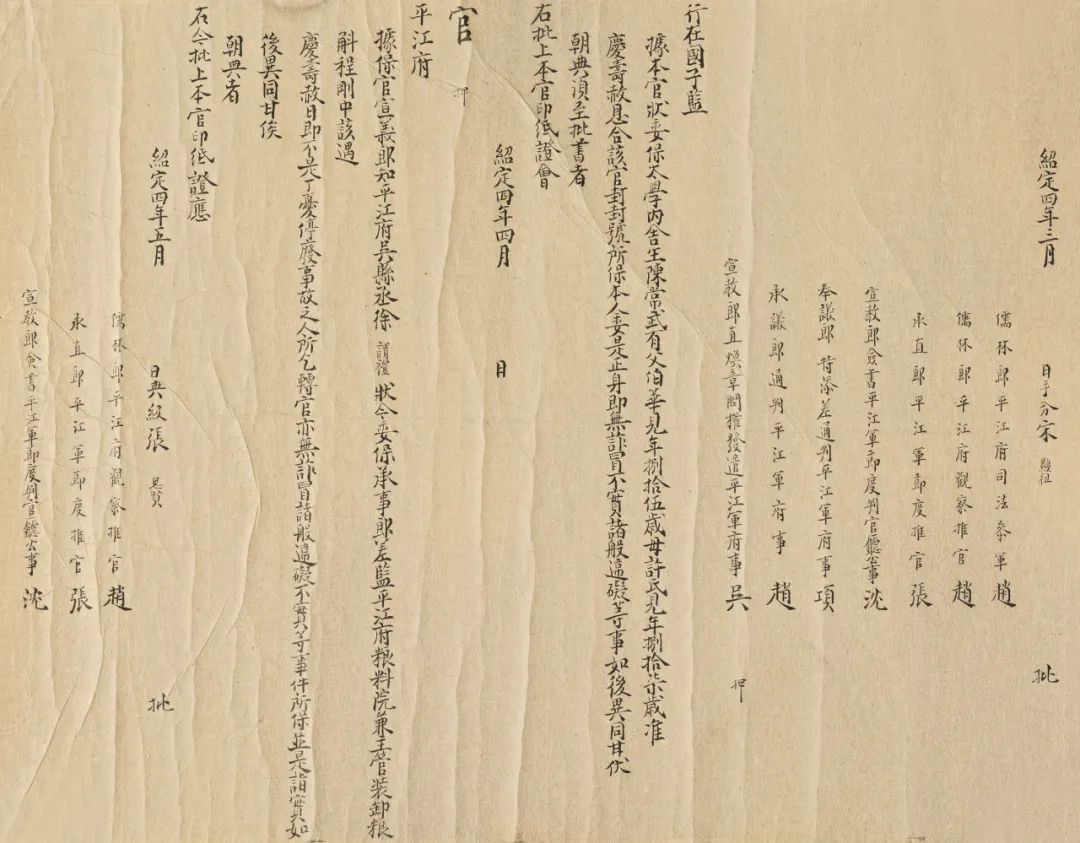

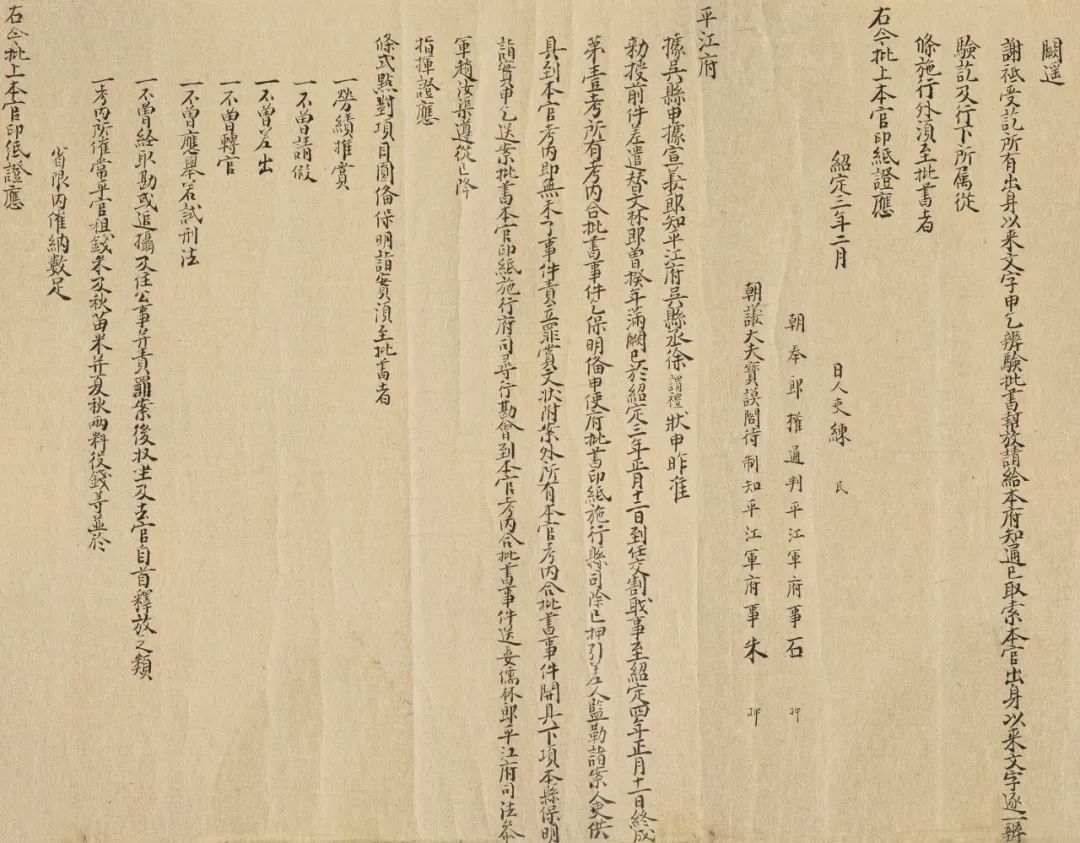

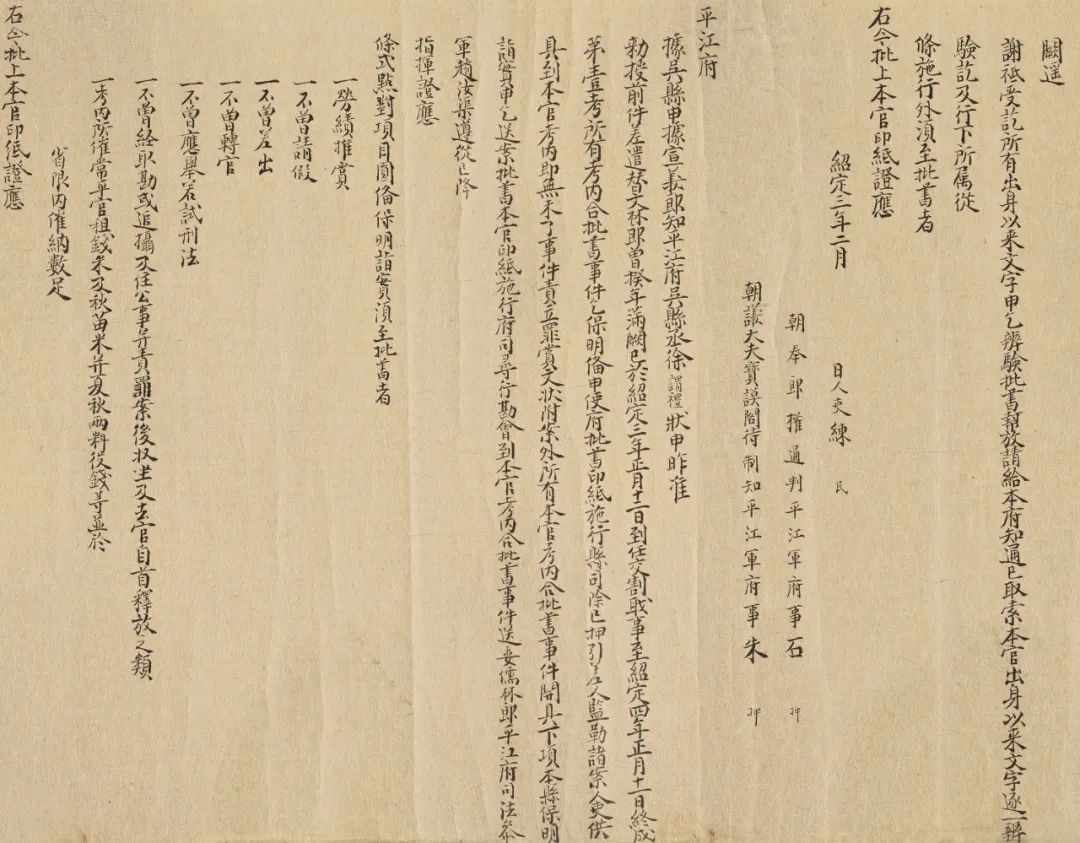

近期吴文化博物馆举办了“仕业——徐谓礼和南宋时代百态”特展。其中最引人注目的文物是“南宋徐谓礼文书”。透过文书及相关史料,徐谓礼家族的兴衰过程呈现在世人面前。

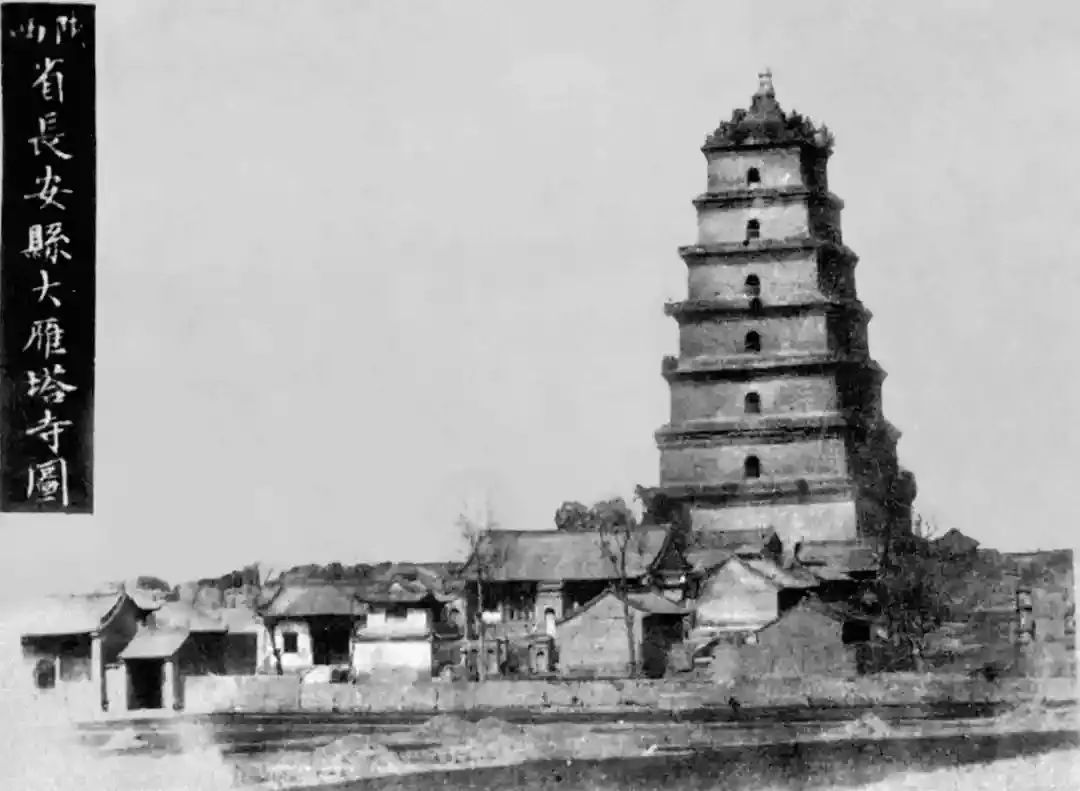

江南贡院旧貌 图源网络

徐氏家族历经三代人的积累,迎来徐邦宪的飞黄腾达,转瞬间又在下一代手上衰落。作为转折点的徐谓礼,并非是传统意义上的“败家子”。恰恰相反,徐谓礼工作干练,在职场上如鱼得水,从基层科员升到地市级领导,在生活上又能营造出温馨的家庭氛围。如此聪明努力的徐谓礼,为何将家族带领入衰落的深渊?

纵览徐家的兴衰,况味其中的细节,既能一窥南宋科举之脉络,更能总结出经营家族的经验,启迪世人。

01

兴于科举:顺应天时与徐邦宪的才华

徐家的巅峰来源于徐邦宪。他以探花身份步入仕途,最终跻身省部级干部序列,奠定徐氏一族发展之根基。徐邦宪能够取得如此成绩,与南宋对科举的格外重视有莫大关系。徐家在顺应大趋势的前提下,才能快速腾飞。

隋唐以来,古人若想进官场并有较好发展,最主流的选择是参加科举。唐太宗在一次科举考试后,发出“天下英雄,尽入吾彀矣”的感慨,对科举能吸引全天下的英才进入朝廷而欣慰。唐代诗人赵嘏更是用“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”的诗句,直白描绘科举招贤纳士,吸引人才的作用。

唐代科举录取名额较少,竞争激烈。白居易二十八岁高中进士后兴奋地说道:“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”。白居易这届科举考试,只有十几个录取名额,让天下渴求发展机会的士子颇感惆怅。数据显示,唐代共计282年,科举取士8455人,平均每年只有30人。

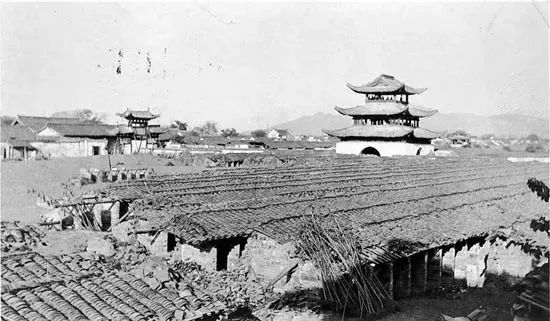

慈恩寺塔(大雁塔)旧照 图源网络

科举取士数量少的问题,到了两宋有极大改观。北宋前后167年,科举取士31985人,平均每年192人;南宋存在153年,科举取士49915人,平均每年326人。唐宋相照,每年录取人数近差以十倍。随着科举名额的不断扩大,考生考中的概率大大提升。背后原因无非北宋借鉴五代乱局,执行“重文抑武”国策,依靠文官集团加强统治。到了南宋,半壁河山沦落,临安孤悬东南,必须加大录取名额以笼络天下人才。

在此背景下,徐氏家族才敢下注让徐邦宪全力备战科考。徐邦宪最终是34岁考中科举,期间全情投入到科举备战中,不光对家庭的收入贡献甚微,恐怕在求学拜师、书籍购买等方面每年还消耗颇大。如果南宋科举名额与唐代相同,每年只有寥寥30人,徐邦宪还敢拿出一生的前途放手一搏吗?出身平平的徐邦宪,恐怕不会有勇气参加科举,更不会一直坚持到三十多岁,因为希望实在渺茫。徐氏家族在看不到回报的情况下,肯定会要求徐邦宪放弃科举,找个生计支持家用。

正是在南宋每榜数百甚至近千名额的激励下,徐邦宪这样的平民子弟才会积极投身科举。因为录取人数多,小门小户的徐家才敢对科举抱有期待。按照南宋的科举名额,徐邦宪只要在市县一级的文化圈中,崭露头角,就很有可能高中,踏上仕途。怀揣着梦想与希望,徐邦宪一直坚持到三十多岁,坚持到在金华一地声名鹊起,最终于绍熙四年(1193年),先在省试夺魁,接着在殿试夺得第三名,成为“探花郎”,以亮眼的成绩迈入官场。

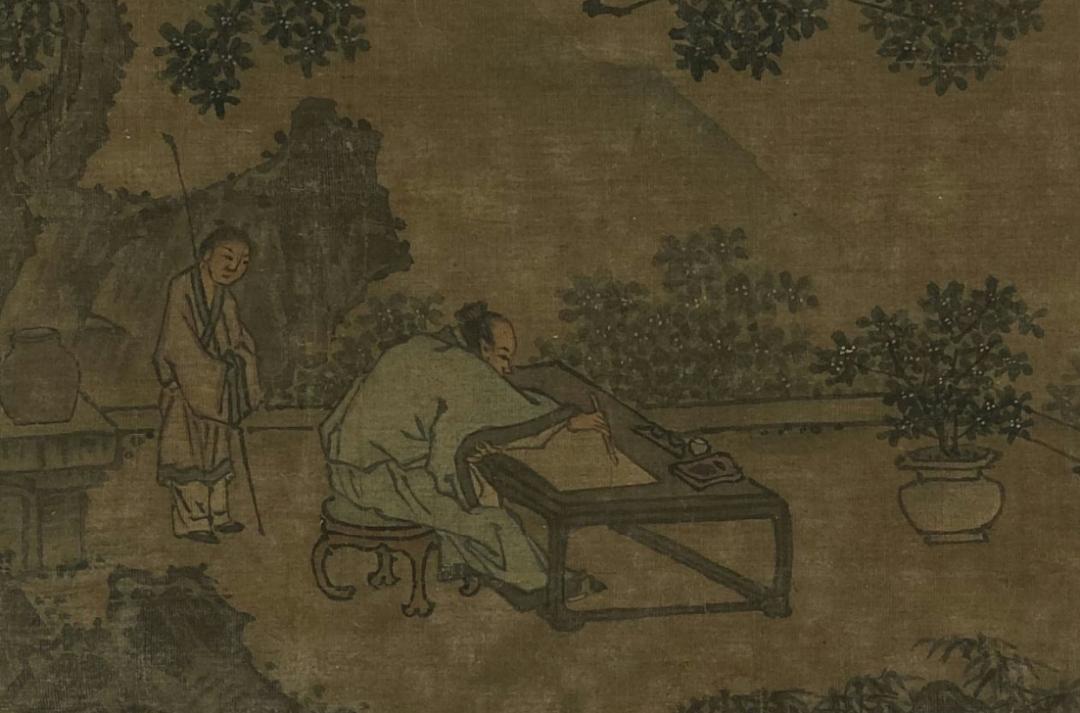

《树下读书图》(局部)吴伟 明 故宫博物院藏

徐邦宪能科举入仕,还需要感谢宋代的另外一个科举政策——允许商户子弟参加科考。唐代统治者施行“尊农贱商”的政策,《旧唐书•职官志》记载:

凡习学文武者为士,肆力耕桑者为农,巧作器用者为工,屠沽兴贩者为商,工商之家,不得预于士。

明文规定工商人家不能参加科举。唐代商业繁荣,这一举措大大减少了科举覆盖的人群。典型的案例就是诗仙李白,一生倾慕政坛,却不见参加科举,颇为矛盾。郭沫若先生经研究发现李白此举貌似狂放,实则无奈。盖其家族乃碎叶富商,于理不得参加科举考试。

宋代吸取前朝教训,放开了对商人的限制。宋英宗时,规定“工商杂类人等,有奇才异行卓然不群者,亦并解送”,商人子弟可以直接参加科举,甚至商人如有特殊才华,亦可破格参考。此举开创于北宋,却在南宋发扬光大。盖因南宋在丢失大片疆土的情况下,借助商贸获取税金良多,远超前代。在此背景下,南宋科举向商人家族倾斜,以期团结相关势力。

在此背景下,两宋社会常有“父商子仕”的现象,亦即长辈经商致富,子弟科考入仕。比如,南宋商人黄汝楫经营有方而财富颇丰,全力支持子弟参加科举,最终五个儿子全部高中进士,留下“五子登科”的佳话。

贡院 图源:中国科举博物馆官微

徐谓礼家族也是“父商子仕”的受益者。根据《武义方志》相关文章披露:

徐邦宪祖父百一府君为衢州人,从事盐业经常来往于台州、温州、丽水和婺州之间,习见武义风俗敦庞,土田饶沃,又闻吕东莱诸儒,讲道于明招山。就命儿子徐鉅(字广财,行五八公),负笈从游于吕祖谦等。因此徐鉅落籍武义,并于1164年冬月,迎接其父母百一府君等至武义同居。不久徐鉅荣登宋淳熙十一年甲辰科(1184)卫泾榜进士,初任固始县主簿。因病辞仕(《井徐宗谱》)。

相关宗谱清代修订,时代所隔甚远,内容可能存在讹误。例如,徐邦宪的墓志铭显示其父叫徐梦良而非徐钜,撰写者是当事人,不太可能会将其父名字弄错。虽然姓名有误,但徐父拜师吕祖谦,专心学问,用心科考,由商转仕的经历大致可信。《宋史》记载徐邦宪擅长经济,“徐谓礼文书”显示他在多地任职期间善长清理账簿。种种迹象表明徐氏家族有经商传统。徐邦宪在南宋吃到了政策红利才能顺利步入仕途,如果换在一代之隔的唐朝则会变得入仕无望。

徐家的经商传统不光给了徐邦宪、徐谓礼科举考试的经济基础,还奠定了其行政才华。父子二人仕途生涯中有较多的地方经历。南宋对地方官的考核中,钱粮赋税等经济方面的征收是重点项目。从《宋史》的记载看,徐邦宪在地方成绩卓异,获得好评,得到中央的重点照顾。仔细观察“徐谓礼文书”的考评,徐谓礼在地方尽职尽责,收获从同僚到上司的一致认可,最终不断升职。这都表明家族的商业因子,对两人的仕途起到助推作用,也表明商业家族在南宋政治中的地位。

《画唐十八学士图卷》(局部)赵佶 北宋(传)

台北故宫博物院藏

唐代科举制度不完善,讲究名声,考生会献作品于高官名士,希望打响知名度,增大科举命中率,这类举动被称为“行卷”。比如,《全唐文纪事》记载:

(罗隐)尝以《谗书》上郑尚书,上蕲州裴员外,上太常房博士,上秘监韦尚书,可谓汲吸于遇合矣。唐世士子,温卷求知,即贤者不免如是。

罗隐是晚唐大诗人,他以“时来天地皆同力,运去英雄不自由”的诗句闻名后世。他为了中科举,向郑尚书、裴员外、房博士、韦尚书等人不断行卷,可惜十数次参加科举不中,自嘲为“十上不第”。《全唐文纪事》举其例子,表明当时行卷成风,谁都不能免俗。

北宋年间的科举也比较讲究人情与立场,比如沈括在《梦溪笔谈》中记载:

晏元献为童子时,张文节荐之于朝。召至阙下,适御试进士,便令与试。公见试题曰:“臣十日前已作此赋,乞命别题。”上极爱其不隐。

晏元献是指北宋名相晏殊,他通过张文节的推荐,以神童之名,直接参加殿试。宋代将神童视作祥瑞,张文节举荐对方,彰显北宋进入盛世,含有皇帝圣明,天下太平的意味。因而晏殊敢明言换题,不怕落第。可见北宋时期的科举还残留着前朝的人情往来。

到了南宋,科举少讲人情,考生全凭才华。秦桧权倾朝野,两次干预科举,想让儿子、孙子高中状元,都未能如愿。第一次是绍兴十二年(1142年),秦桧直接向主考官打招呼,要求把儿子秦熺点为状元,被拒未果。第二次是绍兴二十四年(1154年),秦桧将孙子秦埙放到殿试第一的位置,宋高宗出面拒绝。以秦桧的权势都不能保送子弟中状元,其他人更没胆子干涉,保证了南宋科举的相对公正性。这样公平公正公开的条件下,没有背景的徐邦宪,只有用远超他人的才华,才能一举夺得探花的宝座。

《探花及第图》团扇 王文锦 清

绢本设色,首都图书馆藏

徐家出身底层,最明显的证据就是徐邦宪编写家谱时只能上溯三代。中国古代重视宗法门第,大族的家谱能够向上追溯十几代甚至几十代。徐家只能上溯三代,表明他们不是文化世家,没有记录家族谱系的传统,且早年生活艰难,无法识文断字,勉强记忆祖辈三代。

徐家兴旺的头号功臣,当属宋代的科举。没有开明的考试制度,一个财力无多,又缺底蕴的家族,很难脱离底层命运。正是在宋代崇文抑武,大开科举之门,徐家才获得崛起的契机。

02

衰也科举:徐谓礼的无奈与奋斗

宋代统治者吸取唐末五代藩镇割据以及世家干政的教训,宋太祖与宋太宗制定了重文抑武的国策,通过大兴科举,开放大量名额扭转风气,让“东华门外,以状元唱出者,乃好儿”。该政策贯穿两宋三百年,得到彻底执行。

《宋太祖坐像》(局部)佚名 宋 台北故宫博物院藏

宋代最顶尖的人才多为科举网罗。赵宋一代,文化上最高之成就公认的有理学、文学、书法等领域。其中理学宗师张载、程颢、朱熹、陆九渊、吕祖谦等人皆是进士。最杰出的文学家范仲淹、苏轼、欧阳修、王安石、陆游、文天祥等人也是进士。书法宋四家苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,除了米芾外其他三人也都是进士。

在这种氛围下,科举对人才要求很高,需要拥有极高的天赋。天赋就像身高、智商,即使父母都是大高个、高智商,多数孩子的身高、智商也会回归人群均数。此乃人类作为一个群体的必然结果。因而徐邦宪的天分无法遗传给徐谓礼,在徐谓礼的墓志铭中,清晰地记载道:

(徐谓礼)少受经(徐邦宪)膝下,刻励□学,志世其科,不偶用

很明显徐邦宪非常关注后代的教育,将儿子放在身边,亲自教导。可惜徐谓礼天分有限,加上徐邦宪去世太早,未能得到良好的教学,最终“志世其科,不偶用”,难以走通科举道路。

宋代科举不仅讲究天分,希望吸收最杰出的人才,也讲求平衡,注意调节地域与阶层的矛盾。过分倚重读书人的天分,会让学术家族掌握考试内容,批量生产读书种子,垄断科举名额,极大地威胁和制约皇权。这种情况,在科举诞生以前有很多例子。比如,东汉以五经取士,后期出现了很多以文化立本的门阀。最典型的是汝南袁氏,他们先以明经入仕,之后掌握《易经》的解释权,垄断了五经中的一家,掌控上升渠道,最终四世五公,代代都出高官,门生故吏更是遍布天下。

唐代科举制度不完善,也容易出现垄断名额的学术家族。比如,晚唐的苏州归氏,从咸通十年(869年)到景福元年(905年)的三十多年间,出了五位状元,分别为归仁绍、归仁泽、归黯、归佾和归系,其中归仁绍与归仁泽是兄弟,归黯是归仁泽子,归佾与归系是归仁绍子,表明归氏家族掌握考试内容,把控科举名额,接连涌现状元。

江南贡院旧貌 图源网络

有鉴于前代教训,宋朝不断改进科举制度,企图从根本上杜绝学阀家族的出现。比如,实行“封弥”和“誊录”制度,“封弥”就是用学号代替应试者姓名籍贯,防止考官徇私舞弊,“誊录”就是由书吏重抄卷子,避免考生在卷子上留记号以及考官通过辨认笔记,串联作弊。

除了在试卷上下功夫外,宋朝还不停改变取士基本标准,变更考试内容。比如,北宋前期,科举考试注重辞藻声律,文章越是佶屈聱牙,用字越是生僻难懂,就越容易中进士,该模式有利于家中藏书众多的高官子弟、文化世家。为改变风气,平衡朝堂,提拔布衣学子,欧阳修在嘉祐二年(1057年)改变评判标准,务求文章平顺,言之有物,条理清晰。该榜录取了大批人才,文学方面有苏轼、苏辙、曾巩,理学方面有程颢、张载、吕大钧,政治方面有曾布、吕惠、章惇,军事方面有王韶,民间常常称为千年第一名榜。二苏来自四川眉州,属于偏远地区,若非欧阳修的变革,他们可能与父亲苏洵一样,蹉跎多年。

《谱图序稿并诗》(局部)欧阳修 北宋 辽宁省博物馆藏

这种变更考试内容,平衡进士来源的政策,宋代施行了多次。王安石的科举改制,则大刀阔斧地罢明经、诸科,专以进士取才,考试内容则去虚务实,以经义和策论为主,选拔具有经纶济世之志和真才实学的实干型人才。

徐家的兴起源于科举平衡政策,徐家的衰落也是因为这种平衡。徐邦宪高中进士前,徐家是一个不起眼的小家族,受到朝廷青睐与扶持。徐邦宪成为有影响力的高官后,徐家完成身份转变,成为朝廷防范的对象,受到一定程度的打压。

除了身份的转变外,科举内容的变革,也对徐家有深远影响。徐邦宪科考时,浙东学派兴盛,徐邦宪恩师吕祖谦更是编写《近思录》,点明科考方向,徐谓礼科考时,程朱理学大兴,占据主流地位,增加了徐家考中的难度。在主客观因素影响下,徐家从徐谓礼开始,逐步没落。

徐谓礼生在一个走上坡路的家族,加上幼子的身份,衣食无忧,受尽宠爱。然而天有不测风云,人有旦夕祸福,父亲长兄接连去世,家族振兴和崛起的重担,就落到了年幼的徐谓礼身上。面对这种局势的变化,徐谓礼起初想凭借自身才华,以及家族学问和人际关系,参加科举考试,企图复制父亲的仕途。但是科举很讲究基本功,更考验天赋,还要加上一定的运气。家庭的剧变,令徐谓礼无法安心学习,更没有充足的时间积累素养,熟读儒家经典,达到科举要求。

《香林挥翰图》(局部)佚名 南宋

台北故宫博物院藏

为了安抚高官豪门,减少他们的抵触情绪,皇权在通过变换科举录取标准,平衡各方势力的过程中,逐渐摸索出了另外一条经验,以类似推恩令的方式,允许高官子弟、亲戚、幕僚,通过门荫的方式,进入官场延续富贵。这种荫官可以不通过科举考试,减缓高官的抵触情绪。门荫是当时的普遍现象,《建炎以来朝野杂记》记载:

嘉定癸酉春仲……尚(书)左(选)六七八九品,名籍案京朝官以上二千三百九十二员,有出身九百七十五员,致仕补官五百二十九员,遗表补官九十二员,大礼荐奏补官六百二十三员,奉表补官五十二员,推恩补官五十员,门客补官一十一员,特授文学补官二十一员,摄官补官二员,袭封补官二员,宗室过礼补官二十四员,纳粟补官三员,三省补官八员。

嘉定癸酉是宋宁宗嘉定六年,即公元1213年。“有出身”是指通过科举入仕。在2392名京朝官中,考试当官的有975名,占比40.8%,其余为各类荫补官,共计1417名,占比59.2%。可见荫补在当时具有重大影响力。

在此背景下,徐谓礼走门荫捷径,是有迹可循的。大哥徐谓仁,仰仗父亲的光芒,当上从九品的迪功郎,具体看管台州当地仓库,明显是延续家族经济特长。徐谓礼在墓志铭中提到,徐谓仁最后的官身是主簿,估计是从八品。这种父亲居高官,儿子接受门荫的情况,是宋代的常态,比如范仲淹主持庆历新政时,其长子范纯祐恩荫入仕,追随父亲左右。徐谓仁未留下后代,需要徐谓礼将幼子过继,以承香火,徐谓礼二哥早夭,除了留下徐谓义的名字外,未能留下更多痕迹。

《范仲淹画像》佚名 明 南京博物院藏

除了客观局势逼迫,徐谓礼也有主动接受门荫的内在原因。首先科举需要下苦功夫,打持久战,古时有“三十老明经,五十少进士”的说法,可见进士难中。南宋绍兴十八年(1148年),登科进士平均年龄为35.6岁。徐谓礼自觉才具不足,也无法花十数年光阴,深耕儒家经义。因而徐谓礼宁愿少奋斗十几年,直接门荫入职,踏足官场。这背后反映了,徐谓礼骨子里面,并未将科举当做唯一的出路。

南宋朝廷除了用门荫安抚外,还允许在职官员参加贡举考试,考试地点设在当地官府的办公厅举行,被称为“锁厅试”。《文献通考》载:“凡见任官应进士举,谓之锁厅试”,《宋史》则有“凡命士应举,谓之锁厅试”的记录,《却扫编》云:“祖宗时,有官人在官应进士举,谓之锁厅者,谓锁其厅事而出”。宋代对高官子弟的厚待可见一斑。然而在这温情脉脉的背后,是皇权的温水煮青蛙策略。文书显示,徐谓礼当官期间,兢兢业业,用心履行职务。在三十多年的宦海生涯中,徐谓礼连升十一级,将全副精力用在实事上。在徐谓礼的每任考评上,都有“不曾应举若试刑法”的语言,表明他被繁琐的职务纠缠,实在没时间没精力,抽空温习教科书为锁厅试做准备,也就没办法中进士,复刻父亲的道路。

在徐谓礼选择门荫的那一刻,就注定家族的衰落。因为世人更看重考试出身的官员,轻视门荫,认为进士官员凭真才实干,出将入相,封妻荫子,光宗耀祖,相反门荫官员,靠投胎,没真本事,做人做事,都要与祖上比较,干得好应该,干不好就是虎父犬子,有辱门楣。况且宋代门荫官受到限制,存在职场天花板。例如,徐父曾高中探花,只用十年时间,就当到丽水市市长,官居五品。徐谓礼为官三十年,只当到六品。这些为徐家的衰落埋下伏笔。

03

科举与徐氏家族兴衰原因

自隋代发明科举取士以后,科举逐步成为官场用人的主流。顺应科举的家族,可以保持长久的兴盛。不顺应它的家族,可能短期获利,可从长远来讲,将不可避免的衰弱。科举兼顾了公平与效率,瓦解了学术门阀,破坏了世家大族的土壤,消解了阶层壁垒,增强了社会的流动性,实现了“寒门出贵子”的心愿。科举制堪称是中国的第五大发明,不仅享誉国内,在国际上也绽放光彩。

连中三元铜镜 明代 南京中国科举博物馆藏

徐邦宪顺应天下大势,积极投身到科举洪流中,通过数十年的寒窗苦读,先后拜在陈傅良、吕祖谦等大儒门下,最终在绍熙四年(1193年),人生三十四岁时高中探花,完成鲤鱼跃龙门的惊人一跳。科举中第是徐氏家族发展的一大步。

徐邦宪凭借出色的成绩,起步就是秘书郎一职。秘书郎掌管集贤院、史馆、昭文馆、秘阁图籍,属于正八品。这个职位能参与到朝廷大政方针的讨论中,更是能够时常与皇帝保持接触,是一个相当清贵的官职。由此徐邦宪成为天子近臣,颇受皇帝的赏识与信任,让他能直言敢谏,捋权臣韩侂胄虎须,为今后的发展铺平道路。

开禧三年(1207年),韩侂胄遭到清算,徐邦宪作为其反对者受到朝廷的重用。次年,在吏部担任郎官兼太子侍讲,接着又转到工部任侍郎兼临安知府。吏部掌管人事权,是朝廷里面最重要的部门,工部也是非常重要的实权部门,太子侍讲更是能够直接亲近储君,保证皇权交替后,自身能够平稳过渡,不会因为“一朝天子一朝臣”的原因而失势,临安知府相当于今日北京市长,地位非常紧要。此时徐氏家族烈火烹油,鲜花着锦,蒸蒸日上,达到顶峰。

徐谓礼没有明白家族长盛不衰的秘诀是走科举道路。徐邦宪逝世后,他选择门荫入仕,在十九岁那年,就获取从九品的承务郎官身,得到了“新监临安府粮料院兼装卸纲运兼监镇城仓”的职务,比徐邦宪提早十五年参加工作。粮料院就是掌管文武官员俸禄发放的机构。徐谓礼起步于此,表明他深得家学精髓,在经济事务方面有特长。

按照宋代的制度,官阶易得,职务难求,徐谓礼虽有官阶,却需要待在家中,等到朝廷的正式文件通知,才能上任履行职务。他在居家期间,遇到了两次升官:第一次,宋宁宗的“祥瑞之日”,给他升了一次官,还有一次新皇帝登基,全天下官员又升了一级。这五年,他待在家里不干活,官已经升了两级,纯属躺赢。

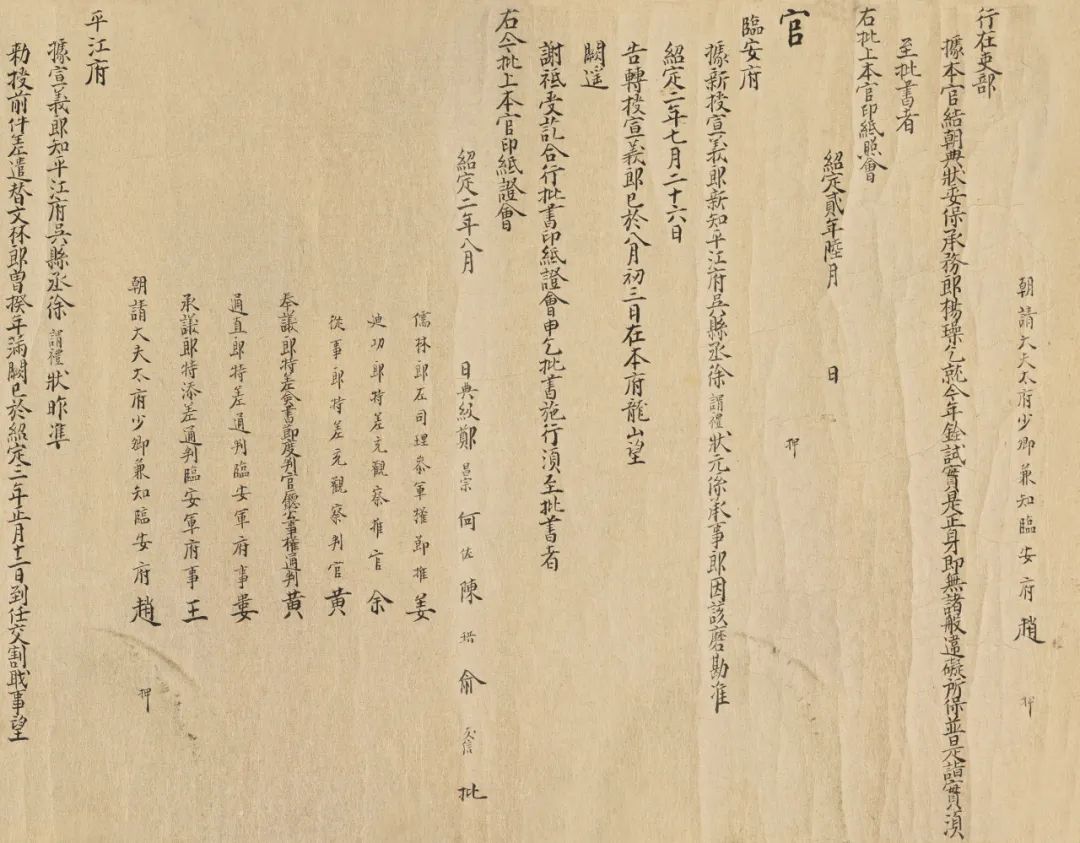

《徐谓礼文书录白印纸》南宋 武义县博物馆藏

“徐谓礼文书”显示,他为官三十一年,先后经历十三个职务,或在中央,或在地方,累计晋级十一次,最终还只是一个地市级官员,与父亲相比差得太远,无法重振家族。归根究底就是徐谓礼未能顺应大势,没有走科举正道,企图走捷径,抄近道,走了门荫旁途。

徐家科举之路断绝,徐谓礼的后代还可以门荫入仕,可都是些于史无载的小官,没有太多成绩,更没有资格让子孙门荫。等到宋元易代,本朝积累的政治人脉几近崩溃,不复往日。元朝立国多年后才开科举,徐家此时一无应试传承,从前的政治依靠又烟消云散,一代名门就此无可挽回地衰落。

《观榜图》(局部)清 梁亯 台北故宫博物院藏

从徐邦宪、徐谓礼不同的入仕道路,可以看出徐氏家族没有长远眼光。徐家踏上科举的快车道,有侥幸成份。未能深刻认识科举在中国社会的地位,更没有坚持诗礼传家,做科举榜上常客的准备。因而家族先顺科举兴,后失科举衰,在科举开辟的阶层流动中,上下起伏。

04

结 语

天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡。封建时代读书人最需要关注的就是人才录取制度的变革。科举制度在今人看来是当时最为合理之安排,局中人却限于本人视角,常常有其他判断。

科举取士不讲门第出身,不论地域贫富,将所有人放在同一起跑线上。徐氏家族起于微末,靠短短三代人的努力就攀升到政府的高层,体现出科举的公平与公正。家族天赋的回归平庸,门荫入仕的诱惑,对科举投入的不坚定,科举录取标准的流动性,又让徐氏家族乱花渐欲迷人眼。最终因科举投入不足等原因,整个家族在徐谓礼努力的带领下无奈回归平凡。

家族想要长久兴旺,掌舵人必须看清时代的大趋势并紧紧跟随,方可增加家族不掉队的可能性。

参考文献:

1.【元】脱脱:《宋史》,中华书局,1985年版。

2.【宋】李心传编撰,徐规点校:《建炎以来朝野杂记》,中华书局,2002年版。

3. 包伟民,郑嘉励:《武义南宋徐谓礼文书》,中华书局,2012年版。

4. 邓小南:《宋代文官选任制度诸层面》,中华书局,2021年版。

5. 李晖达,邵路程等:《武义南宋徐谓礼墓》,《东方博物》,2013年第1期。

6. 郑嘉励,郑莉莉等:《武义南宋徐邦宪墓的发掘》,《东方博物》,2020年第1期。

7. 龚延明:《南宋文官徐谓礼仕履系年考释》,《中国史研究》,2015年第1期。

8. 包伟民:《唐宋历史评论》,社会科学文献出版社,2016年版。

9. 李全德:《信息与权力:宋代的文书行政》,社会科学文献出版社,2022年版。

10. 周佳:《南宋基层文官履历文书考释——以浙江武义县南宋徐谓礼墓出土文书为例》,《文史》,2013年第4期。

11. 马黎:《考古浙江:万年背后的故事》,浙江古籍出版社,2021年版。

12. 中国社会科学院《中国史研究动态》编辑部:《中国史研究历程•宋代卷》,商务印书馆,2022年版。

13. 陈秀宏:《科举制度与唐宋士阶层》,东北师范大学2004届博士学位论文。

14. 夏亚飞:《宋代科举考官制度研究》,河南大学2016届博士学位论文。

15. 郎宝如:《“李白不屑科举说”考辨》,《内蒙古大学学报(人文社会科学版)》,2001年第3期。

16. 王汉灵:《宋代锁厅试”研究》,浙江大学2008届硕士学位论文。

17. 王文政:《国宝现婺:“徐谓礼文书”内蕴的宋官人文气象》,《武义方志》,2021年第1期。

原标题:《南宋科举与徐谓礼家族兴衰》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司