- +1

理论研究 | 城市空间同质化问题的思辨与超越——以上海武康路项目为例

以下文章来源于城市规划 ,作者点击关注 >

城市规划.

《城市规划》创刊于1977年,是由中国城市规划学会主办的科技期刊,是国家中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、百强科技期刊、精品科技期刊等。

导读

除了千篇一律的新城区,甚至有许多本来拥有本地特色和异质性的城市景观在城市存量更新的过程中也失去了自己原有的特色,沦为了同质化的城市空间。

本文字数:2676字

阅读时间:9分钟

作者

李杰文,南京大学建筑与城市规划学院硕士研究生

王红扬,南京大学建筑与城市规划学院教授,本文通信作者

对城市问题的研究源于我们对城市问题无限的好奇心。当前中国有超过70%的人口居住在城镇地区。我们被各种各样的城市问题包围着,追求着建设高质量城市的目标,却常常“当局者迷”。对日常生活中那些不理解、不赞同现象的观察和感知驱使着越来越多的人加入城乡相关研究中。我相信生活在城市之中的富有观察力且不断挑战认知和思考能力的每一个人,都可以成为“城市专家”。与此同时,这些对生活的进一步观察和思考也将让我们有能力认识甚至改变我们所处的环境。

在介绍这篇文章研究内容的同时,我希望能够展示这一研究的思考过程,也希望与更多人,更多同样在关注城市、注重日常生活的朋友们进行交流,从而发现我个人在研究过程中的偏颇和不足。

01

研究缘起:城市更新背景下的“新千城一面”

这篇文章的出发点亦是出于我对日常现象的观察。和很多同龄人一样,我热爱逛街,喜欢“打卡”各色网红街区,谙熟各类社交媒体。然而过了刚开始的“新鲜劲”之后,我发现大多数时候都不会再次光顾这些网红地点了。究其原因,或许两个字便可以概括——“无趣”。我第一次试图概括这类现象的时候,首先想到的词语是“千城一面”。这并不是一个很新的问题,因为早在上个世纪九十年代,中国就已经出现了此类问题。时至今日,我们似乎依旧没有找到一个解决这类问题的方法。除了千篇一律的新城区,甚至有许多本来拥有本地特色和异质性的城市景观在城市存量更新的过程中也失去了自己原有的特色,沦为了同质化的城市空间。

不论你在何处,你总能在某个城市的地标性历史街区中发现一些类似的事物。比如卖老酸奶、绿豆糕、臭豆腐、糖画等“本地特色”的小摊,卖高价文艺饰品、文创产品和丝绸的精品店,暗示着手工制作的,总有人在门口叮叮当当敲打的银饰店……可谓是“四十年来家国,三千里地山河”,奶茶与咖啡“齐飞”,臭豆腐和老冰棍“一色”。所谓的“全球化”似乎正在无孔不入,让本地化的异质性空间无处遁形。

然而退一步想,这些好像也不是什么新鲜事了。有关于城市空间同质化问题的研究繁多而冗杂,难以简单概括。大部分人,不论是学者还是民众,都对这种高度商业化的历史文化街区持批判、否定的态度。在具体的规划更新文本和规划实践中,政府、规划师和开发商越来越注重“本土化设计”,重视“原真性”,着力突出所在地的本地特色。似乎问题的根源和解决方法都清晰简明,那么为什么问题还是没有得到解决,我们的城市还是不够有趣,新时代下的“网红街区”仍然让人感到千篇一律,缺乏特色呢?

02

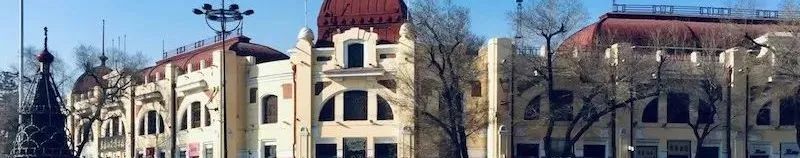

研究突破:对武康路历史街区更新改造项目的审视与理解

停留在上阶段,城市更新背景下的“空间同质化”或许可以归咎于只注重经济利益的开发商和个体商户、专业素养不够的政府或规划师、不够完善的保护条例和规划机制等等。但我们能够通过对这些原因的反思获得什么呢?

2021年五一假期期间,武康路街区“蝴蝶结奶奶”的爆火为这个研究提供了新的素材。悬挂着粉红色蝴蝶结的阳台位于武康路129号,这座建筑是上海优秀的历史建筑,但在蝴蝶结悬挂上去之前,这个阳台在武康路的关注度并不算高。西式的阳台配上巨大的蝴蝶结,再加上偶尔在阳台上出现的老奶奶,这些看似冲突又矛盾的元素,让社交媒体上的年轻人构想出了一个个浪漫的故事。被自己脑海里所想象的“少女心”和浪漫故事吸引,游客蜂拥而至,在阳台下打卡拍照。而在阳台上出现的老奶奶,则如现在流行的盲盒一样,是对远道而来的游客最好的奖励。然而,这样巨大的客流量显然对129号住户造成了影响。“蝴蝶结奶奶”的家人很快将老人接走,曾经出现在上万人镜头里的网红蝴蝶结最终进了垃圾桶。

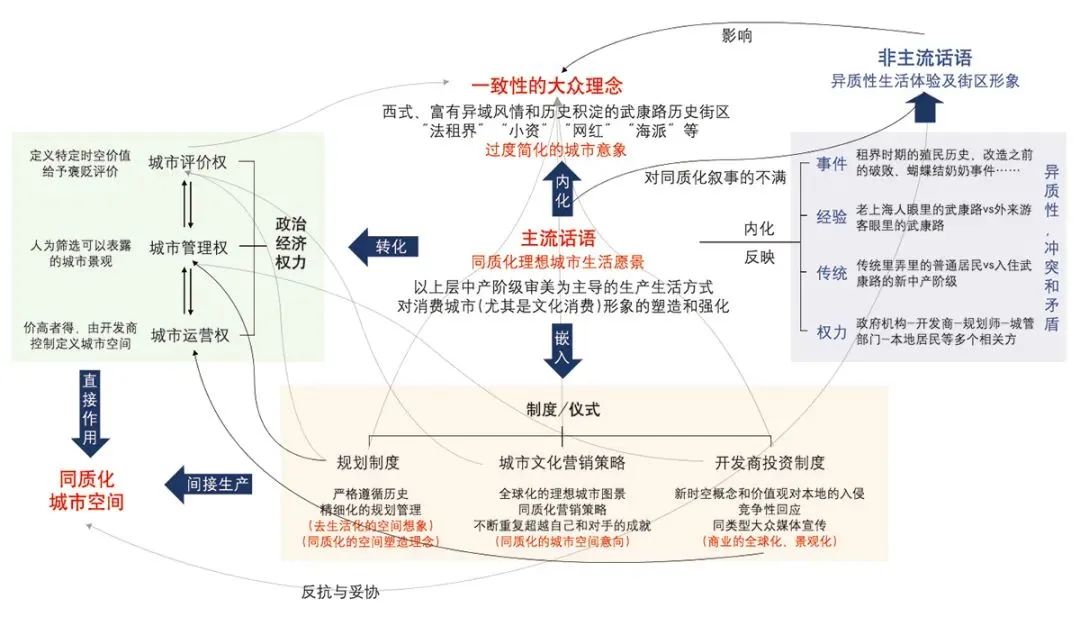

在这样一个事件之中,痴迷于“网红社区”和“打卡”的游客显然与当地的居民产生了矛盾。居民成为了游客的“打卡对象”,日常生活受到了影响。我们当然可以批判网红社区,批判这种不理性的“打卡行为”与背后推波助澜的自媒体等。因此,运用大卫·哈维提出的以话语为中心的社会认知框架,尝试对武康路上的“同质化”作出理论上的“批判”,将其归咎于主流话语中的同质化理想生活愿景,即一种以上层中产阶级审美为主导,塑造和强化消费主义的生产生活方式(图1)。

▲ 图1 | 社会过程认知环节及其(部分)关联

资料来源:根据文献莎伦·佐金. 裸城 原真性城市场所的生与死[M]. 丘兆达,刘蔚,译. 上海:人民出版社,2015: 260绘制。

然而,这就是全部了吗?

从武康路改造这一案例出发,将一个已经设施老旧、缺乏活力的城市文化街区改造成更富有人气,设施更加完善的“网红街区”,这件事情本身难道很糟糕吗?“蝴蝶结奶奶”一定很烦恼吗?好像这样的论断也太过绝对了。为此,我开始尝试还原武康路空间更新演替的历史过程,努力找寻改造过程中多方的互动与博弈。设计师、政府、本地居民、游客、资本、乃至于网络上的“吃瓜群众们”都在武康路的改造之中发挥了一定的作用。武康路更新改造本身也是政府和规划师们对城市更新和展示历史文化的一次努力尝试,改造后的武康路满足了网络时代下人们网红打卡的需求,但也带来了一些问题。基于这样理解,武康路改造项目有问题吗?好像也没有问题,努力尝试的结果并不坏,缺憾和矛盾也是日常生活中自然会有的事情。理论意象与现实生活的差距是非常值得关注的。那么我们究竟要如何面对现实问题(城市空间同质化),如何看待理论呢?进一步地,再回到问题本身,同质化的空间就不好吗?异质性的空间难道就一定好吗?“好”城市空间是如何定义的呢?这些问题便跳出了案例,成了指引文章继续深入探究的新线索。

03

结语与启示

限于篇幅和个人能力,这篇文章没有系统地总结已有关于空间同质化的研究,也未能更加详细地解释哈维的辩证法框架,最后针对空间同质化的解决方法也有待进一步深化。但这个课题至少教会了我该如何从现实走向理论,又从理论回到现实。尽管我不确定自己是否完全掌握了这个能力,但我确定这种面对事物本身,接受现实世界的复杂性,对已有理论保持开放和批判的思维模式对于我未来的生活有着巨大的作用。当人人都意识到当下的贫乏和自身的思维潜力并试图不断突破的时候,当城市规划和设计摆脱标签,直面人对美好生活的需求从而塑造城市空间的时候,一个具有无限创造力与潜力的,矛盾与和谐共生的未来城市将展现在我们面前,这会是通往中国式现代化和“人民城市”的真正道路。

致谢:感谢匿名审稿人提出的修改意见。感谢杨舢老师提供了上海武康路这样一个好的案例,感谢冯老师和周老师在组会上为本文提出了诸多有益的建议和意见。感谢加州大学伯克利分校的刘同学平日里与我在本主题上的讨论。

本文来源:城市规划

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

读城 | 城市“出圈”,是繁花,还是昙花?

点击图片阅读全文

城市观察 | 哈尔滨爆火:文旅背后的逻辑与规划思考

点击图片阅读全文

读城 | 孙一民副理事长:何以冰城——阅读哈尔滨建筑

点击图片阅读全文

继续滑动看下一个

理论研究 | 城市空间同质化问题的思辨与超越——以上海武康路项目为例 中国城市规划 轻触阅读原文

中国城市规划 赞 分享 在看 写留言 向上滑动看下一个

原标题:《理论研究 | 城市空间同质化问题的思辨与超越——以上海武康路项目为例》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司