- +1

辛德勇读“王懿荣尺牍”|厂肆的冤家②:明代北京的书肆

【作者按语】

北京大学历史系藏《王文敏公手札》一册,计有王懿荣信札11通,俱未刊。其中第七、第八两通,多述及当时购书印书事。兹略加疏释,分四次予以公布,以供喜好古书者一览。

往期:辛德勇读“王懿荣尺牍”|厂肆的冤家①:由辽至元的京城书肆

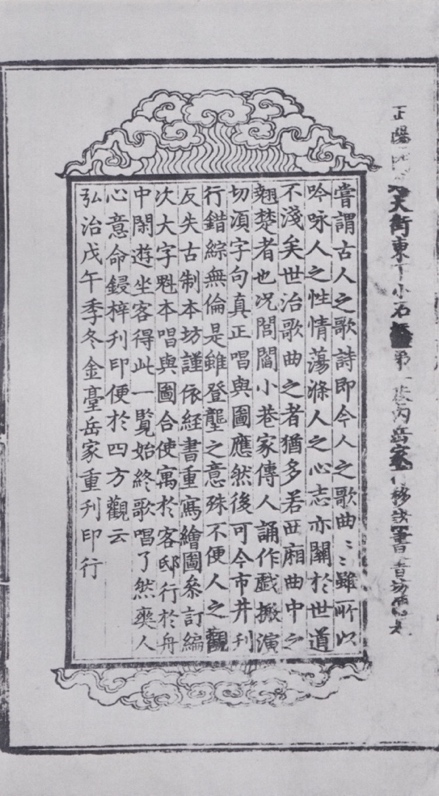

再往后,到了明朝中期,我们看到,有种“金台岳家”刊刻的《西厢记》,书名标作《奇妙全相注释西厢记》。对于我在这里谈论的主题来说,这种《西厢记》刻本乃很具体地向我们展示了北京城中书坊刻书的情况。

明弘治十一年金台岳氏刊《奇妙全相注释西厢记》内文首页(据北京图书馆编著《中国版刻图录》)

这部《奇妙全相注释西厢记》的篇末,有一个大大的刻书牌记,占满半页(即一面)。牌记上刻有下述自卖自夸的广告语:

尝谓古人之歌诗即今人之歌曲,歌曲虽所以吟咏人之性情,荡涤人之心志,亦关于世道不浅矣。世治歌曲之者犹多,若西厢,曲中之翘楚者也;况闾阎小巷,家传人诵,作戏搬演,切须字句真正,唱与图应,然后可令市井刊行。错综无伦,是虽登垄之意,殊不便人之观,反失古制。本坊谨依经书,重写绘图,参订编次,大字魁本,唱与图合,使寓于客邸,行于舟中,闲游坐客,得此一览,始终歌唱,了然爽人心意。命锓梓刊印,便于四方观云。

落款的时间,是“弘治戊午季冬”,也就是弘治十一年十二月,而刻书的主人署作“金台岳家”,这个“金台”乃是代指北京。

明弘治十一年金台岳氏刊《奇妙全相注释西厢记》牌记(据北京图书馆编著《中国版刻图录》)

首先,弘治年间在中国古代印刷史上正处于所谓“嘉万革命”的前夜。大致从宪宗成化年间开始,明朝的出版业,打破了自从开国以来持续百年之久的沉寂状态,雕印书籍的种类开始明显增多(井上进《中国出版文化史》)。正是在这一基础之上,才在正德、嘉靖年间发生了雕版印刷技术的大革命。因而这个时候在明朝的北京出现“金台岳家”这样的刻书作坊并且刊出了像《奇妙全相注释西厢记》这样商业味道十足的书籍,并不是一个偶然的现象,而是体现了整个文化发展潮流的一个侧面。

其次,像“金台岳家”这样的书坊,本来在南宋时期是以福建北部的建阳最为发达,此外还有临安府、四川成都以及北方金国的平水刻书。到了大明王朝,书坊最发达的地区逐渐转移到了南京,当然仍然有发达的建阳书坊,此外还有苏州、杭州等坊刻中心。至于北京,一开始是根本数不着的。然而到了成化年间以后,雕版印刷的形势开始发生重大改变,于是我们就在弘治年间看到了像“金台岳家”这样的书坊。

那么,“金台岳家”刊印的这部《奇妙全相注释西厢记》有什么特点呢?它完全是为社会大众娱乐消遣而印行的,即这种书乃是“家传人诵,作戏搬演”的流行读物,因而其畅销程度之广,是前所未有的。其在雕版形式上的“唱与图应”、“唱与图合”,就很形象地体现了这种低层次大众阅读的需要。

这种大众读物在京城的刊印,一方面反映出社会公众对雕版印刷的效率和成本(这意味着低廉的售价)提出了全新的要求,另一方面,也告诉我们,这种大众读物的流通,必然要有比较发达的图书销售市场。当然,我在这里所说的这个“比较发达的图书销售市场”,指的是它要大幅度超越以往,或者说是与以往相比出现了明显的兴旺局面。

特别值得注意的是,在《奇妙全相注释西厢记》刻书牌记的一侧,以木记钤印有如下文字:

正阳门东大街东下小石桥第一巷内岳家行移诸书书坊便是。

所谓“钤印”是指用戳记沾墨从上向下压着印。简单地说,就跟盖图章一样在纸面上印出文字。这样钤印出来的文字,同用刻书印版印出者具有很大差别——即由于沾墨不均,钤印的字迹忽深忽浅,甚至有些字模糊难辨。

这段由木记钤盖上去的内容也是如此。其中有些字到底是什么,实在不大好辨识,故赵万里先生当年在编著《中国版刻图录》一书时,只是对付着含含糊糊地把它读作“正阳门东大街东下小石桥第一巷内岳家书坊”(北京图书馆编著《中国版刻图录》之《目录》)。这样读虽然也大体不误,但却回避了一些具有关键意义的内容。

文中“行移”二字,假若我的辨识正确无误,那么,它是借用了古人公文中的一个常用术语,语义约略犹如“签发”、“颁行”之类。放在这里,大致就是印造、销行的意思。同上文联起来一起念,所谓“岳家行移诸书书坊便是”,即“那个印行各种书籍的书坊岳家就是本商号”的意思。尽管其中有些字实在看不太清楚,辨识不一定十分准确,但大意应该差不了多少。

按照这样的判读,我们可以确认一个简单的事实,这就是这家书坊不仅刻书印书,同时还在本坊设肆零售书籍,即所谓“前店后厂”是也,书坊同时也就是书肆。

民国时期琉璃厂书贾孙殿起先生撰著《琉璃厂小志》一书,其中就有一个专节“记厂肆坊刊本书籍”,记述北京城内诸家书店所刊刻的书籍(见孙殿起《琉璃厂小志》第三章《书肆变迁记》)。在这一节里,他列举出坊名及其所刊书籍名目的书肆,就有下列各家:

双峰书屋、三槐堂、文盛堂、近文斋、同升阁、善成堂书铺、文盛堂、琉璃厂半松居士、琉璃厂、五柳居、二酉斋、龙成阁、老二酉堂、正文斋、有益堂、奎文堂、宝经堂、藜光阁、宝书堂、业书堂、文光楼、二酉堂、来鹿堂、文澜堂、酉山堂、荣禄堂、会经堂、会文斋、荣锦书屋、镜古书庄、文宝堂、宏道堂、文贵堂、鸿宝斋、文成堂、文锦斋、荣华堂、聚珍堂、文友堂、翰文斋、来熏阁、松筠阁、文奎堂、直隶书局、书业公司、修绠堂、开明书局、开明书局、文禄堂、通学斋、藻玉堂、文殿阁、修文堂、富晋书社、邃雅斋、北直文昌会。

尽管其中有些书肆只是买来旧版重刷,并非自己上梓刊版,还有些书坊是新式影印或铅字排印,与传统的雕版印刷略有差异,但在既售书、又印书这一点上,孙殿起先生列举的这些坊贾却大致相同。

在上述这些书肆当中,其刻书品种较多者如善成堂书铺,计刻有:

《新增算法统宗大全》十二卷首篇一卷。明新安程大位汝恩撰。同治三年刊。

《诗韵合璧》五卷。善成堂主人汤祥瑟辑。同治五年丙寅刊。是书首有同治丙寅善成堂主人汤祥瑟撰序。

《应酬汇选新集》不分卷。清潘星野、嫏嬛主人同辑。同治十二年(癸酉)冬刊(是书口下分金、石、丝、竹、匏、土、革、木八字)。

《虚字阐义》三卷、《读书约说》二卷、末一卷。耒阳谢鼎卿撰。光绪元年刊。

《大学辑要》一卷、《中庸辑要》三卷。清楚陂萧开运撰。光绪三年刊。

《监本书经》六卷。宋武夷蔡沈集传。光绪三年丁丑刊。一名《书经集传》。

《诗经体注旁训图考大全》八卷。清钱塘高朝璎介石撰。其门人沈世楷昆轮辑。光绪十年(甲申)冬刊。一名《诗经融注大全体要》。

《知愧轩尺牍》十六卷。清吴县管士骏秋初撰。光绪十一年刊。

《唐诗三百首补注》八卷。清上元女史陈婉俊伯英撰。光绪间刊。

《唐诗三百首续刻》一卷。清金坛丁庆元复斋编。光绪十二年丙戌刊。

《诗经备旨喈凤详解》八卷。新昌陈抒孝百先辑着,星源汪基敬堂增订。光绪十三年刊。一名《诗经喈凤详解》。

《增订本草备要》四卷附《医方汤头歌诀》一卷。清休宁汪昂讱庵辑。光绪十六年庚寅重刊。一名《增补图注本草备要》。

《说唐前传》八卷。姑苏如莲居士编著。《说唐后传》八卷。不著撰人姓名。光绪间刊。

《礼记体注合参大全》四卷。清范紫登撰。光绪间刊。

《三礼约编喈凤》☐卷。清汪基撰。光绪间刊。

《奎壁春秋》三十卷。宋胡安国撰。光绪间刊。

《读左补义》五十卷。清姜炳璋撰。光绪间刊。

《四书体注旁训》☐卷。清范翔撰。光绪间刊。

《史汉合钞》十卷。清高嵣撰。光绪间刊。

《环游地球新录》四卷。清李圭撰。光绪间刊。

《黄帝素问灵枢类纂约注》三卷。清汪昂撰。光绪间刊。

《本草医方合编》六卷。清汪昂撰。光绪间刊。

《良朋汇集》六卷。清孙伟撰。光绪间刊。

《医学从众录》八卷。清陈修园撰。光绪间刊。

《医宗必读》十卷。明李中梓撰。光绪间刊。

《徐氏十二种》清徐大椿撰。同治间刊(德勇案:俱医书,子目略)。

《天文大成全志辑要》八十卷附《步天星歌诀全图》。清黄鼎撰。光绪间刊。

《卜筮正宗》十四卷。清王维德撰。光绪间刊。

《证道秘书十种》。清傅金铨辑。光绪间刊(德勇案:俱道教修炼书,子目略)。

《地学求真》三卷。清周正彩撰。光绪间刊。

《阴阳二宅全书》十二卷。清姚廷銮撰。光绪间刊。

《古文喈凤新编》八卷。清汪基撰。光绪间刊。

《古文辞类纂》七十四卷。清姚鼐撰。《续》三十四卷。清黎庶昌撰。光绪间刊。

《第一才子书》一百二十回。清毛宗岗撰。光绪间刊。朱批本。

《南北宋志传》一百回。明玉茗堂批。光绪间刊。

《西游真诠》一百回。清陈士斌撰。光绪间刊。

《古唐诗合解》十二卷附《古诗》四卷。清吴郡王尧衢翼云注。光绪间刊。一名《唐诗合解笺注》。

《四书补注备旨》。清粤东邓林退庵撰,裔孙煜耀生编次,江宁杜定基起元增订。光绪间刊(德勇案:子目略)。

《五方元音》二卷首附《韵略》。清药山凌虚樊腾凤原本,清(广)宁年希尧允恭增补。光绪间刊。

《奎壁礼记》十卷。元陈澔集说。光绪间刊。

《幼学故事琼林》四卷。清西昌程允升先生原本,雾阁邹圣脉梧冈氏增补。光绪年刊。一名《寄傲山房塾课新增幼学故事琼林》。

《书经精华》六卷。☐☐☐☐☐ 光绪间刊。

《诗经补注附考备旨》八卷。清雾阁邹圣脉梧冈氏纂辑,男廷猷可庭氏编次。光绪间刊。

《本草原始》十二卷。雍丘李中立撰。光绪间刊。

《十三经集字摹本》不分卷,订八册。清江右彭玉雯云墀撰。光绪间刊(是书专为初学摹本)。

《小学集解》六卷。清仪封张伯行孝先纂辑,受业李兰汀倩甫校订。光绪间刊。

《春秋左绣》三十卷。钱塘冯李华天闲、定海陆浩大瀛同评辑。光绪间以大文堂板重印。

《诗义折中》二十卷。清高宗御撰。光绪间刊。

《周官精义》十二卷。清连斗山撰。光绪间刊。

把这个书肆刊刻书籍的情况详细、具体地开列在这里,是想让大家清楚地了解北京书肆一边卖书、一边刻书的情况。

孙殿起先生介绍这个书肆的具体情况说,该店乃“道光间开设,在琉璃厂东头路南。广告云:‘内藏各省新旧书籍,照行发兑。’门联曰:‘善言善行,其则不远;成己成物,斯文在兹’”。其“内藏各省新旧书籍,照行发兑”一语,清楚说明这一书肆本以卖书为主,刻书印书不过是一项兼行的副业。然而这个书肆刻印的书籍当然首先要在自己的店里卖。在这一点上,“金台岳家”的情况正与之相同。

这样看来,我们当然有理由把这个“金台岳家”书坊,看作北京城里较早的鬻书之肆。值得注意的是,这家书肆座落在“正阳门东大街”上。北京城南侧的外城修筑于嘉靖年间,当时尚无外城存在,这家书坊若是设在城外,商家理应予以说明,故所谓“正阳门东大街”应当是在正阳门内朝向东方的街道,不管其具体位置是在哪里,终归距离元朝位于“省前东街”的“文籍市”不会很远;或者更准确地说,是距离一定很近。

另一方面,须知这个“正阳门”乃是北京市井小民所说“前门”的“正名”,而出正阳门亦即前门向西一走,没多远就到了琉璃厂。

谈到弘治十一年“金台岳家”书坊刊刻的这部《奇妙全相注释西厢记》,不能不让我又联想到成化年间北京的刻书和售书问题。

上个世纪六十年代,上海嘉定于明人墓室中发现了一批明成化年间雕版印刷的书籍,都是同一书坊刊刻的说唱文学作品,后入藏上海博物馆。相关研究者给这批说唱文学作品定性,谓其属于“说唱词话”,它“是鼓词、 弹词的祖先。 它的形式主要是七字唱句,有说有唱,有时也有‘攒十字’的小段”(赵景深《谈明成化本“说唱词话”》,刊《文物》1972年第11期)。不过这种“说唱词话”的定性,多半是基于其中有些种类的印本带有“说唱词话传”的广告语。在我看来,就是把它称作“唱本”恐怕也无大碍(《中国古籍善本书目》是把它划分在“俗曲”类里。“说唱词话”这种定性,很容易让受西方敌对势力影响的不良男青年联想到《金瓶梅词话》,很不好)。后来影印行世时,书名被定为《明成化说唱词话丛刊》。

雕印这批说唱词话的书坊名永顺堂,书中很多地方都留下了这个堂号,这一点一望可知,没有什么需要讨论的地方。值得注意的是,其中一种题作《新刊全相唐薛仁贵跨海征辽故事》的唱本。内封面(或称之为“牌记”上端横刻有“北京新刊”四字,卷末复有“成化辛卯永顺堂刊”注记。

正是基于《新刊全相唐薛仁贵跨海征辽故事》上“北京新刊”的标记,上海博物馆和相关研究专家,普遍把这批唱本视作北京永顺堂书坊的刻本(赵景深《谈明成化本“说唱词话”》。杜信孚《明代版刻总录》)。

直到德勇同门学长贾二强先生在2000年年发表《明成化本说唱词话刊于北京说献疑》一文(刊台北《古今论衡》2000年第4期),始辨明这批唱本实际上应属福建建阳坊贾的出品,永顺堂乃是这家建阳书坊的堂号,而“北京新刊”云云不过是书商夸耀产品的惯用招式。这是深谙古籍版本之道的高明见解,诚属不刊之论。

这样的研究,看似只是古籍版本研究中的一个非常具体的问题。换句话来讲,也可以说似乎只是一个微不足道的细节,可实际上若就研究方法来讲,却关系到古代版刻史研究中的一个重要问题。

我曾先后多次谈到,科学的、具有现代学术意义的中国古籍版刻史研究,始于王国维先生,而由他的学生赵万里先生初步建立起古籍版本的发展体系。首先提出这一看法的,正是贾二强先生。

赵万里先生初步定立的古籍版本发展体系,还存在一些比较明显的缺陷。譬如对宋元时期不同地域体系刻书字体特征的认识以及合理把握这些字体特征在版本辨识中的重要价值,就是其中突出的一项。

及业师黄永年先生,始在赵万里先生已有研究的基础上,全面建立起科学的古籍版本体系。在这一领域,黄永年先生的学术贡献主要包括如下两个方面:(1)补充完善宋元版刻体系。(2)建立起明清版刻体系(别详拙文《黄永年先生对中国古籍版本学的贡献》,见拙著《翻书说故事》)。在前一方面,黄永年先生特别注重从版刻字体特征和版式两个方面,清楚指明宋元时期各个不同版刻地域体系的基本特点,而其中一个非常具有代表性的事例,就是解决了所谓“古杭新刊”元杂剧的版刻属地问题。

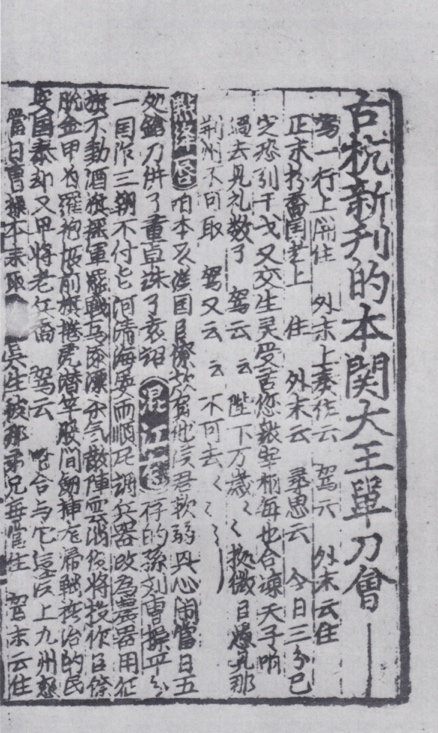

元刻《古今杂剧》中的《古杭新刊的本关大王单刀会》(据北京图书馆编著《中国版刻图录》)

这种标记有“古杭新刊”的元杂剧,见于元刻本《古今杂剧三十种》。在这三十种杂剧当中,剧目标题首冠以“古杭新刊”字样者凡七,如《古杭新刊的本关大王单刀会》、《古杭新刊的本尉迟恭三夺槊》等。王国维先生便据此字样把这七个剧目都认定为杭州刻本(王国维《两浙古刊本考》卷下)。其后赵万里先生秉承师说,依然做此判断(北京图书馆编著《中国版刻图录》之《目录》,又《中国印本书籍展览目录》卷首之《展览说明》)。至黄永年先生,则依据他总结的元建阳书坊刻本的字体特征,指出这种“古杭新刊”杂剧的字体风格同建阳书坊刻书完全相同,因而应属建阳书坊刻本(黄永年《古籍版本学》第六章《元刻本》)。

与此相关的是,在《古今杂剧三十种》中还有三种在剧目卷端冠有“大都新编”字样,另有一种带有“大都新刊”注记,题作《大都新刊关目的本东窗事犯》。按照王国维先生判断“古杭新刊”本的逻辑,这种“大都新刊”自然应属于大都书坊刊刻的本子,而黄永年先生则同样依据版刻字体特征将其定为建阳书坊刻本。

至于坊贾为什么要如此招摇,黄永年先生以为,“曰‘大都新编’、‘新刊’、‘古杭新刊’者只是自诩其本出于大都、古杭,是大都、古杭‘的本’即真本,以广招徕而已”(黄永年《古籍版本学》第六章《元刻本》)。

俗话说“窥一斑而知全豹”。这个典型的事例,向我们展示了黄永年先生认识古代版刻的科学路径和他对中国古代版刻研究的巨大贡献。当然,与之对应的就是那种知其然而不知所以然的古董家路数;更确切地说,由于不知其所以然,终归还是无法知其然的。

这种认识的重要性在于它揭示了古代版刻的内在实质。遵循同样的路径,可以起到举一反三的效应,破解更多同样性质的问题。贾二强学长实际上也正是恪遵师说,依循同样的认识方法,对比建阳书坊刻书各个方面的特征,以种种确切无疑的证据,识破这批“北京新刊”永顺堂唱本的建阳书坊出身。

学术研究,后来者总是要在先行者已有成就的基础上努力再做出更进一步的探索。对于我来说,在这个问题上,需要进一步思考的是:为什么建阳书坊的坊贾要“自诩其本出于大都、古杭,是大都、古杭‘的本’即真本”?

关于这个问题,贾二强学长在考辨永顺堂刊唱本的属地时曾很形象地举例说:“这正如今日各地店家挂出‘北京烤鸭’的招牌,而食客不必过分在意此鸭是否真产于北京一样。”(贾二强《明成化本说唱词话刊于北京说献疑》)循此思路,首先让我想到的是:北京确实出产烤鸭,而且还确实很有名。那么,在元朝,大都和杭州是不是先于建阳书坊刻出了这些杂剧,而且这些大都刻本和杭州刻本的质量是不是还很精良且对读者还有很强的吸引力?不然的话,建阳坊贾何以会凭空想到要以“大都新刊”或“古杭新刊”来招徕读者?

在“古杭”也就是杭州城里率先刊刻这些杂剧的原因,是很容易理解的。因为自从五代时期起,经历两宋直到元朝,杭州始终是全国独一无二的雕版印刷中心,其发达程度远超于其他各地之上。北宋时期开封国子监刻书多发往杭州开版就是最有力的说明。

与杭州相比,大都的情况则有所不同。尽管如前所述,至迟从辽朝开始,燕京城里就有了相当规模的雕版印刷,但是其发达程度是远不能同杭州相比的。其实大都的雕版印刷能力不仅不能同位于江南的全国雕版印刷中心杭州相比,即使是在雕版印刷业相对落后的北方,也不明显不如今山西临汾的平阳。

关于这一点,金人曾把朝廷监理刻书事宜的机构——“书籍所”设在平阳而不是燕京,就是一个很好的证明。蒙古太宗窝阔台八年“耶律楚材请立编修所于燕京,经籍所于平阳,编集经史”(《元史》卷二《太宗纪》),平阳这个经籍所的功能应如金人所设书籍所一样,乃负责管理刻书事宜。耶律楚材讲的,显然是朝廷在燕京把书稿修好后再把它拿到平阳去刊刻——如此大费周章,原因也只能是燕京城里不具备相应的刻书条件。后来元朝在大都设立兴文署,司掌刻书事宜。当时这个兴文署首先想要梓行《资治通鉴》,最终却由于大都城里的刊刻能力不足而作罢(别详拙文《所谓兴文署本胡注〈通鉴〉的真相及其他——写在胡刻〈通鉴〉影印出版的时候》,见拙著《通鉴版本谈》)。

我想正是由于大都城里的雕版印刷业不够发达,才会出现像《关大王单刀会》的作者关汉卿虽然生活、居住在大都城里(元钟嗣成《录鬼簿》卷上),可建阳书坊却宣称它所依据的底本是“古杭新刊的本”的情况,即可据此推测关汉卿在大都城里写成的《关大王单刀会》,其雕印成书却首先发生在杭州。不然的话,标称“大都新刊的本”岂不显得更加权威、对读者也更有号召力?

翻检元人钟嗣成记录元代杂剧、曲词作家的《录鬼簿》可知,这些作家的籍贯和生活地域主要有两处,一处是大都,另一处是杭州。

杭州既是重要的文化中心,还是座市民生活异常丰富的城市,同时又是全国其他地区哪儿都无与伦比的雕版印刷中心,所以作者云集此地,理所当然。

《录鬼簿》卷下记载元曲作家顾德润“字君泽,道号‘九山’,淞江人,以杭州路吏迁平江。自刊《九山乐府》、《诗隐》二集,售于市肆”。虽然他自刻己作的地点是杭州、还是苏州(案苏州于元为平江路)没有交待清楚,但综合考虑市民文化的氛围和雕版印刷的发达程度等因素,还是做杭州路吏时刻印的可能性更大。按照这样的理解,这位顾公既写又刻还卖的做法,很好地体现出对于杂剧和曲词来说,杭州城在创作和传播这两方面都具有巨大的地理优势。

大都城里的杂剧和曲词撰写者,如关汉卿、庾天锡、马致远、王实甫等,都是声名卓著的大家,因而他们的作品若是标作“大都新编”,就显得相当合理。如《古今杂剧三十种》中的《大都新编关张双赴西蜀梦》,乃关汉卿撰著,就是如此。

《古今杂剧三十种》中另外两种“大都新编”的作品,一种是《大都新编楚昭王疎者下船》,一种是《大都新编关目公孙汗衫记》。前者作者郑廷玉,彰德(今河南安阳)人;后者作者张国宾,《录鬼簿》载其名作“国宝”,乃大都人,为“教坊勾管”(元钟嗣成《录鬼簿》卷上。案《录鬼簿》著录该剧名称为《相国寺公孙汗衫记》)。

元教坊司“掌承应乐人”,下辖兴和署与祥和署都置有“管勾”官(《元史》卷八五《百官志》一),故张国宾之“教坊勾管”疑属“教坊管勾”之误。张国宾不仅生在大都,活在大都,还在大都城里的教坊司任职,其新撰剧目在建阳书坊刊刻成书,故题作《大都新编关目公孙汗衫记》(“关目”二字在此乃剧情之义)。《大都新编楚昭王疎者下船》作者郑廷玉虽然不是大都人,但彰德距离大都很近,他很可能是在大都生活,故所著《楚昭王疎者下船》才会被冠以“大都新编”字样。

以上述认识为基础来看题作“大都新刊关目的本”的《东窗事犯》,其作者孔文卿系平阳(今山西临汾)人(元钟嗣成《录鬼簿》卷上),虽然士履不详,但同郑廷玉一样,也可能尝在大都生活。试看孔文卿在《录鬼簿》中只著录《东窗事犯》这一个剧目(案乃记作《秦太师东窗事犯》),大名鼎鼎的关汉卿身下则记有五十八个剧目,其《关大王单刀会》却首刊于杭州而不是他所生活的大都,所以我非常怀疑“大都新刊关目的本东窗事犯”这一题名中的“大都新刊”很有可能是“大都新编”的讹误。盖建阳书坊刻书相当颟顸,出现这样的笔误,殊不足怪。这样的推论虽然缺乏更有力的证据,但至少我们现在可以本着“孤证不立”的原则,慎重对待这“大都新刊”四字,以后再更进一步深入探讨,不宜仅仅依据这一点就认定当时大都城里已经刊刻并售卖杂剧剧本。

像杂剧这样的通俗文学作品在元大都虽然还没有看到刊刻印行的清楚迹象,但建阳永顺堂刊刻的这批唱本既然清楚印有“北京新刊”字样,按照一般的逻辑,我们就有理由推定,在永顺堂此番刻印之前,北京城里业已先行刊刻过这批唱本。这批唱本中的《新编全相说唱足本花关索出身传》前集末页有牌记题“成化戊戌仲春永顺书堂重刊”,这一个“重”字已经清楚说明永顺堂刊刻这批唱本乃是依据旧本重雕,而这个被用作底本的旧本,就应刊刻于北京。——窃以为只有这样,才能对书中这些刻书牌记做出合理的说明。

福建建阳永顺堂书坊所刻“说唱词话”上的“重刊”牌记(据国家图书馆等编《第一批国家珍贵古籍名录图录》)

值得注意的是,依据书中牌记,我们可以知道,建阳永顺堂重刻这些唱本乃发生在成化七年至十四年之间(“成化戊戌仲春永顺书堂重刊”的“戊戌”即成化十四年),这意味着作为其底本的北京初刻本,最有可能刊刻于成化初年。联系前文所说明朝出版业从成化年间开始活跃的情况,北京有书坊来刻印这种通俗文学作品,也不会是一个偶然的现象——它应该是明代中期雕版印刷业整体发展过程中的一个重要环节,而前文所述明弘治十一年金台岳氏刊本《奇妙全相注释西厢记》,就是在北京城里的书坊业已刻印此等“说唱词话”的基础上发展起来的。从另一方面来看,书坊刻印这样的唱本,当然要向庶民大量售卖。

需要特别说明的是,认定这一点,对我们合理认识这类“说唱词话”起源的地域等文化史问题,是具有重要意义的,并不简简单单地只是这批书籍的雕印地点问题——就像所有历史事物的研究一样,呈现在我们面前的每一个具体问题,背后都有深奥复杂的背景。至于能不能看破,首先需要耐心细致地澄清基本的历史事实,其次还需要具备广阔而又丰富的历史知识。这两点哪一点说起来都很简单,都很容易,但要真正做好,却需要付出极大的努力,而且还需要终生不懈,一直付出。

金台汪谅书铺所刊《文选》及附刻售书广告(据北京图书馆编著《中国版刻图录》)

稍后至嘉靖初年,我们在“正阳门内西第一巡警更铺对门”,又看到一个由“汪谅”家开设的“金台书铺”。汪谅书铺刊刻的《文选》,附有一页售书的广告。除了本家翻刻、重刻的古籍书目之外,还特地注明该店另有“家藏今古书籍”出售,只是在此“不能悉载”。这让我们清楚知悉,这个“金台书铺”实际销售有大量本家刻本之外的书籍,是家标准的书肆。汪谅这家书肆虽然设在正阳门内,但它位于正阳门的西侧,若不考虑城墙阻隔的话,与琉璃厂的直线距离也相距不远。

看上面这张书影中汪谅书铺刊刻的售书广告,有一个细节很值得我们注意:这就是汪家大肆标榜所刊行的书籍都是依据宋元版或古版做底本。大家看一看,这与刊行元杂剧的建阳书坊标榜“大都新编”或“古杭新刊”以及明代建阳书坊永顺堂标榜其底本系“北京新刊”是不是如出一辙?历史研究就是这样,真相就存在于细节之中,而每一项看似微不足道的细节,都体现着宏大的历史脉动。

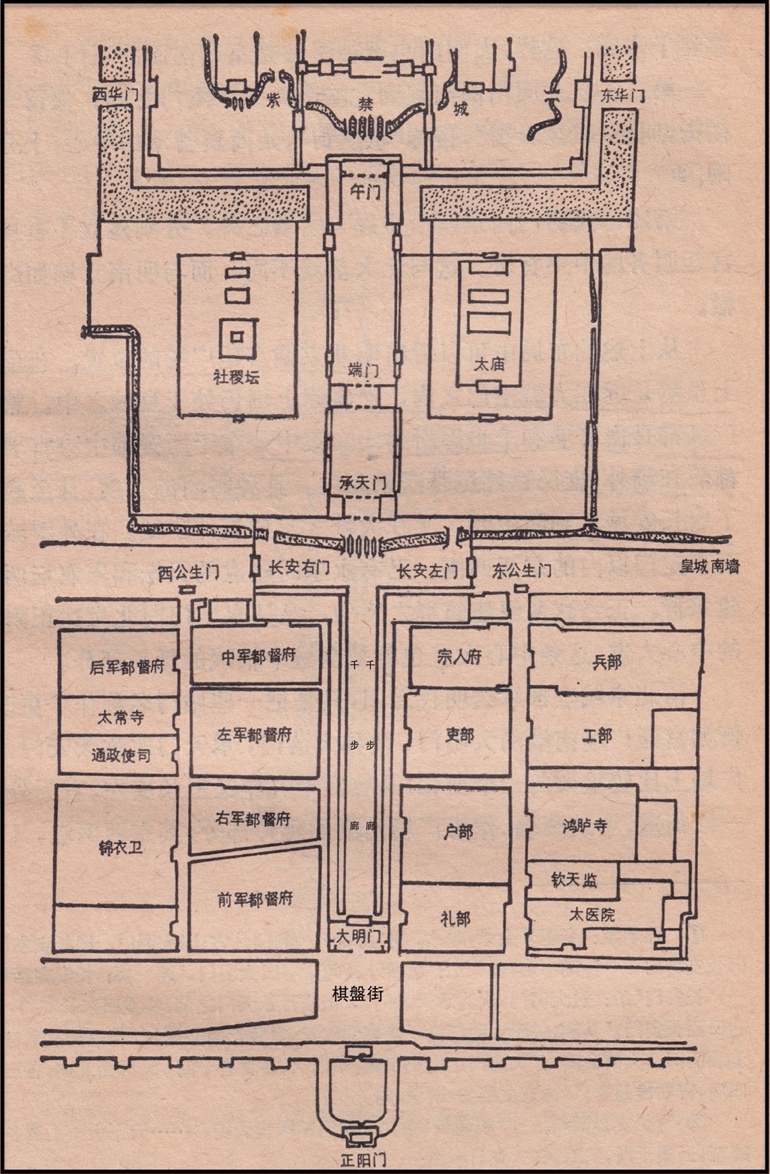

看一眼下面这幅《明北京城午门至正阳门区域平面示意图》,大家可以更直观地了解,不管是元代“在省前东街”的“文籍市”,还是明代位于“正阳门东大街东下小石桥第一巷内”的“金台岳氏”,或是位于“正阳门内西第一巡警更铺对门”的“金台汪谅”之“书铺”,或居东或居西,或门里或门外,都离正阳门(元丽正门)不远。

明北京城午门至正阳门区域平面示意图(据侯仁之《天安门广场:从宫廷广场到人民广场的演变和改造》及《北京旧城平面设计的改造》改编,两文见侯氏《历史地理学的理论与实践》)

到了万历年间,开始有人直接记述北京城中书肆的分布状况,做出这一重要纪录的人,就是谙熟于四部典籍的学人胡应麟:

凡燕中书肆,多在大明门之右及礼部之外,及拱宸门之西。每会试举子,则书肆列于场前。每花朝后三日,则移于灯市。每朔、望并下澣五日,则徙于城隍庙中。灯市极东、城隍庙极西,皆日中贸易所也。灯市岁三日,城隍庙月三日,至期百货萃焉,书其一也。凡徙,非徙其肆也,辇肆中所有,税地张幕,列架而书置焉。若綦绣错也。日昃复辇归肆中。惟会试则税民舍于场前,月余试毕贾归,地可罗雀矣。(胡应麟《少室山房笔丛》卷四《经籍会同》四)

昔人论述北京书肆,普遍“以此段资料为最早”(张涵瑞《琉璃厂沿革考》,见孙殿起《琉璃厂小志》第一章《概述》),所说虽不甚确切,但胡应麟此说确实是关于北京书肆较早的系统性描述,值得充分重视。

这段记述文字较长,所讲述的书籍销售形式,可以分为如下两大类。

一类是特定日期的交易,即所谓定期市,其中又包括:(1)每年春天二月专门为会试举子设置的专场,“每会试举子,则书肆列于场前”(朝廷举行会试的具体时间,是二月的初九、十二、十五三天)。(2)每年花朝节(二月十五日)后三日,则移至灯市售卖。(3)每月朔、望并下澣五日,则迁移到城隍庙中售卖。(4)在灯市最东端和城隍庙最西端,是在正午时分前后进行货物交易的地方。灯市的交易活动每年举行三天,城隍庙的交易活动每月举行三天,到时候百货萃集,其中也有书。——这里所说售卖活动的迁移,并不是说挪移书肆,而是搬运肆中书籍,另行租借地面搭棚子,再在里面安放书架,把书摆出来卖,看上去就像各种彩色丝绸错置其中。到临近夕阳西下的时候,再把这些书运回书肆。只有在会试时节售书,是租借民房,在考场前销售,前后持续一多月。考试完毕,就打包回肆,无人再光顾此地(在这种定期市上,应该还有并没有固定书肆的售书商贩)。

看到这种定期市的设置,大家一定会问,这些搬来搬去的书籍,拥有它们的书肆又是怎么一回事儿呢?——这就是胡应麟记述的另一类书籍的销售形式:常设不动的书肆,也就是大家心目中“正常”或者说“普通”的书店。

按照胡应麟的说法,当时在北京城中,这种常设书肆集中分布的地域有二,即“多在大明门之右及礼部之外,及拱宸门之西”。这里提到的首要之区——“大明门之右及礼部之外”,显然是自从元朝以来就“在省前东街”的“文籍市”的延续。

所谓“大明门之右”,应该是面向大明门以定左右,故“大明门之右”同“礼部之外”实际上是连为一体的,只不过是在元朝旧有的分布区域之外又向外有所扩展而已。前面提到的弘治十一年冬刊刻《奇妙全相注释西厢记》的“正阳门东大街东下小石桥第一巷内岳家”书坊,同这个区域也相互毗邻。

若是再联系前面所说位于“正阳门内西第一巡警更铺对门”的汪谅“金台书铺”,换一个角度来加以概括的话,可谓这些书肆都位于正阳门附近。这种情况告诉我们,元丽正门亦即明清正阳门、也就是现在北京市井语言中的前门附近,从北京这座城垣最初建立的元朝起,就一直是城中书肆最为集中的区域,是全城的图书销售中心。

至于胡应麟讲的“拱宸门之西”,则是一个需要略加考证的地点(通读《少室山房笔丛》这条记载,窃以为“及拱宸门之西”或为“又拱宸门之西”的讹误)。所谓“拱宸”,或书作“拱辰”,字面语义没什么差别,可不管怎么写,它实际上不是个门名,明人陆容记其原委云:

东西长安门通五府、各部处总门,京师市井人谓之“孔圣门”。其有识者则曰“拱辰门”,然亦非也,本名“公生门”。予官南京时,于一铺额见之。近语兵部同僚,以为无意义,多哗之。问之工部官,以予为然,众乃服。(明陆容《菽园杂记》卷二)

所谓“拱宸门”本来是叫“公生门”,经陆容这么一讲,才真相大白。这个“公生门”,在前面那幅《明北京城午门至正阳门区域平面示意图》上是有清楚标绘的。不过“公生门”不只一座,而是有相互对应的东、西两座。其东、西两座公生门,乃分别通向“各部”和“五府”(中、左、右、前、后五军都督府),都是朝廷直属的核心权力机构。

朝廷把出入这两个区域的正门名作“公生门”,乃是取自《荀子》“公生明,偏生暗”之义,标榜公正为民以明察事理。可这公正为民之意你倒是南向天下百姓表曝一下呀,它却北对宫城,做戏也只做给御座上的皇帝老儿看,“公生门”其实就是“忠生门”。

胡应麟所说“拱宸(辰)门之西”的书肆,没有说请到底是在东公生门之西,还是在西公生门之西。考虑到西公生门之内的衙署主要是中、左、右、前、后五军都督府和锦衣卫等,管的是粗人,干的是粗活,没必要多读书,书读多了还不容易发雄威、下狠手,所以在它的大门口设书肆,不会有多少买卖。相对而言,东公生门内主要是中书省属下的吏、户、礼、兵、工诸部和鸿胪寺、钦天监、太医院、宗人府等机构的办公地点,里面坐着的都是些高级文化人,干的也都是斯文事儿,此等职事都需要读书,而且大多数人也会比较喜欢读书。所以我以为所谓“拱宸(辰)门之西”指的应该是东公生门西面的路边。

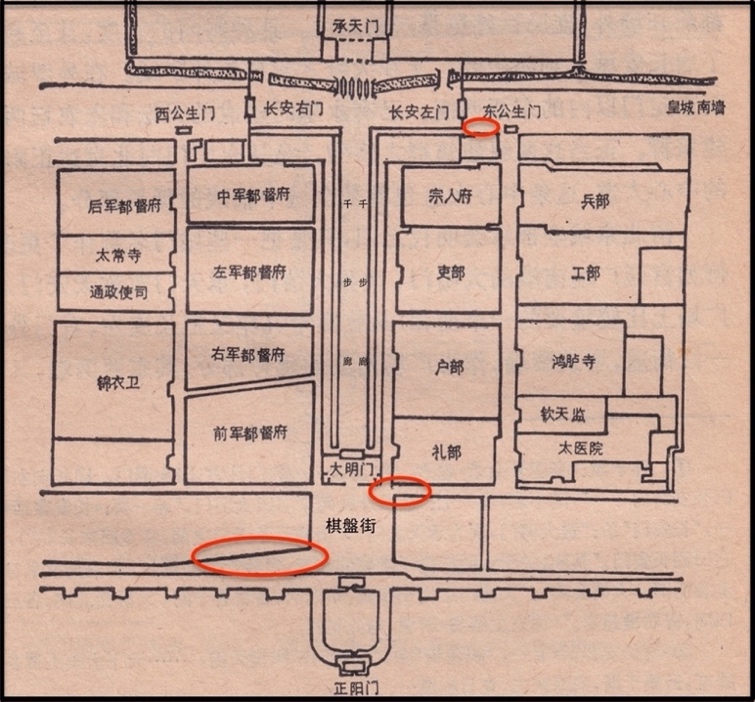

由于空间的限制,设在这里的书肆规模不会很大,数量会更为有限。还有鉴于这里的特殊位置,普通民众一般也不会前来购书。同“大明门之右及礼部之外”那个书店分布区相比,东公生门边上的这些书肆,规模显然要小很多。如果把这样的情况标示在前面那幅《明北京城午门至正阳门区域平面示意图》上的话是,情况将如下图所示:

明北京城主要书肆分布区示意图

对“拱宸门(公生门)之西”和“大明门之右礼部之外”这两处书肆的关系,还需要再稍加说明。因为看了上面这幅《明北京城主要书肆分布区示意图》后,喜欢动脑筋的人或许会想:“礼部之外”这处书肆既已存在,中书省属各部等官员自然可以来这里买书,何必还要在东公生门之西那么憋屈的地方再另设一处书肆?根据前面所引《大元一统志》记载的情况可知,这些衙署所在的五云坊虽西临“大内前左千步廊”,但在这面的坊墙上并不开门,而是“坊门在东”。与此相对应的是,所谓“五府”等衙署所在的万宝坊,也是“坊门在西”而不在千步廊一侧,这就是西公生门(赵万里校辑《元一统志》卷一)。《大元一统志》特别强调中书省下各部所在的五云坊“坊门在东”,而我们在明代实际看到的却是在千步廊东方朝向北侧开设的坊门。千步廊两侧的设置,可以说大体上是明承元制,这意味着在五云坊这片区域,实际上只有北侧这一处坊门——东公生门,礼部虽然南临街道,可在那一侧是没有坊门可以出入的;至少当时的官员并不经由南侧出入。就是基于这一情况,才会产生东公生门西侧那处狭小的书肆分布区。

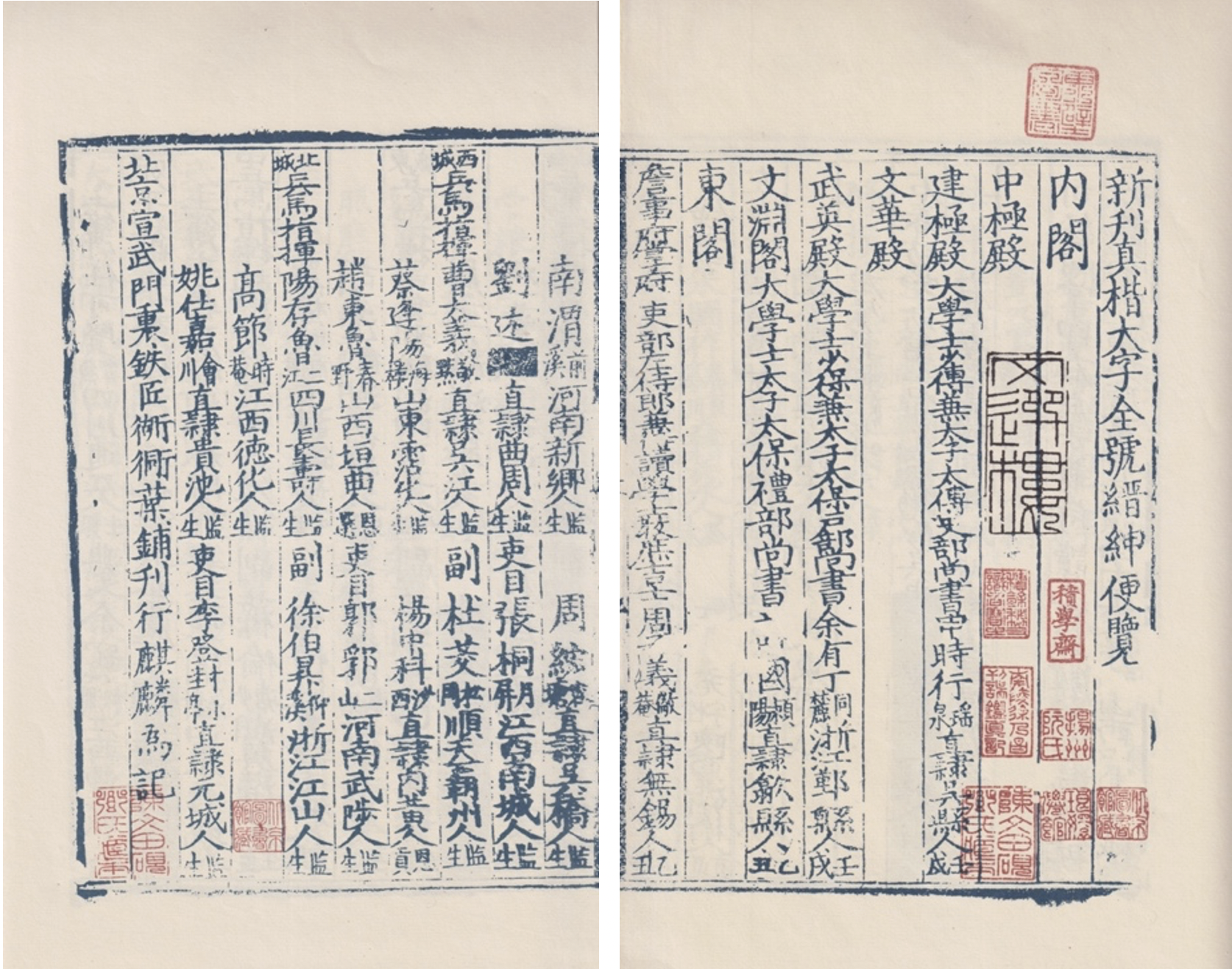

宣武门内铁匠胡衕叶家书铺刊售蓝印本《新刊真楷大字全号缙绅便览》(据《中华再造善本》丛书影印本)

北京内城南面,正阳门向西,为宣武门。在宣武门内,也有一些既刻书、也卖书的书坊,当然也不妨称作书肆。比如有一家刊印缙绅录的叶氏书坊,就留给今世一册他家的产品,名曰《新刊真楷大字全号缙绅便览》。这册《新刊真楷大字全号缙绅便览》雕版于万历十一年冬而发行于翌年春季,在这里引起我注意的是,刊印它的叶氏书坊位于“宣武门里铁匠胡衕”。

这种缙绅录(或如叶氏书坊这册所见,称作“缙绅便览”等)是明后期至有清一代普遍印行的现任官僚名录,随着官场的人事变迁,一年之内会在春夏秋冬四季各编印一次,社会需求很广,因而发行量很大。刊行这种缙绅录的书坊,一定会同时零售牟利,其性质就像中国雕版印刷术初兴时期的唐朝书坊印行历日售卖一样。所以这叶家必然也是一家卖书的书铺。值得注意的是,宣武门内这一位置(案清朱一新《京师坊巷志稿》卷上记铁匠胡衕分东、中、西三段,而东铁匠胡衕东抵宣武门大街),不仅同正阳门内的书肆区密迩相邻,同清代琉璃厂书肆的空间联系也更加近密。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司