- +1

9.1高赞,颜值巨高还深情,这本书可太适合3月了!

原创 阿信 中信出版

3月,春回大地,万物复苏。

借着植树节(3月12日)的契机,阿信要为你推荐一本极其适合春天的绝美好书。

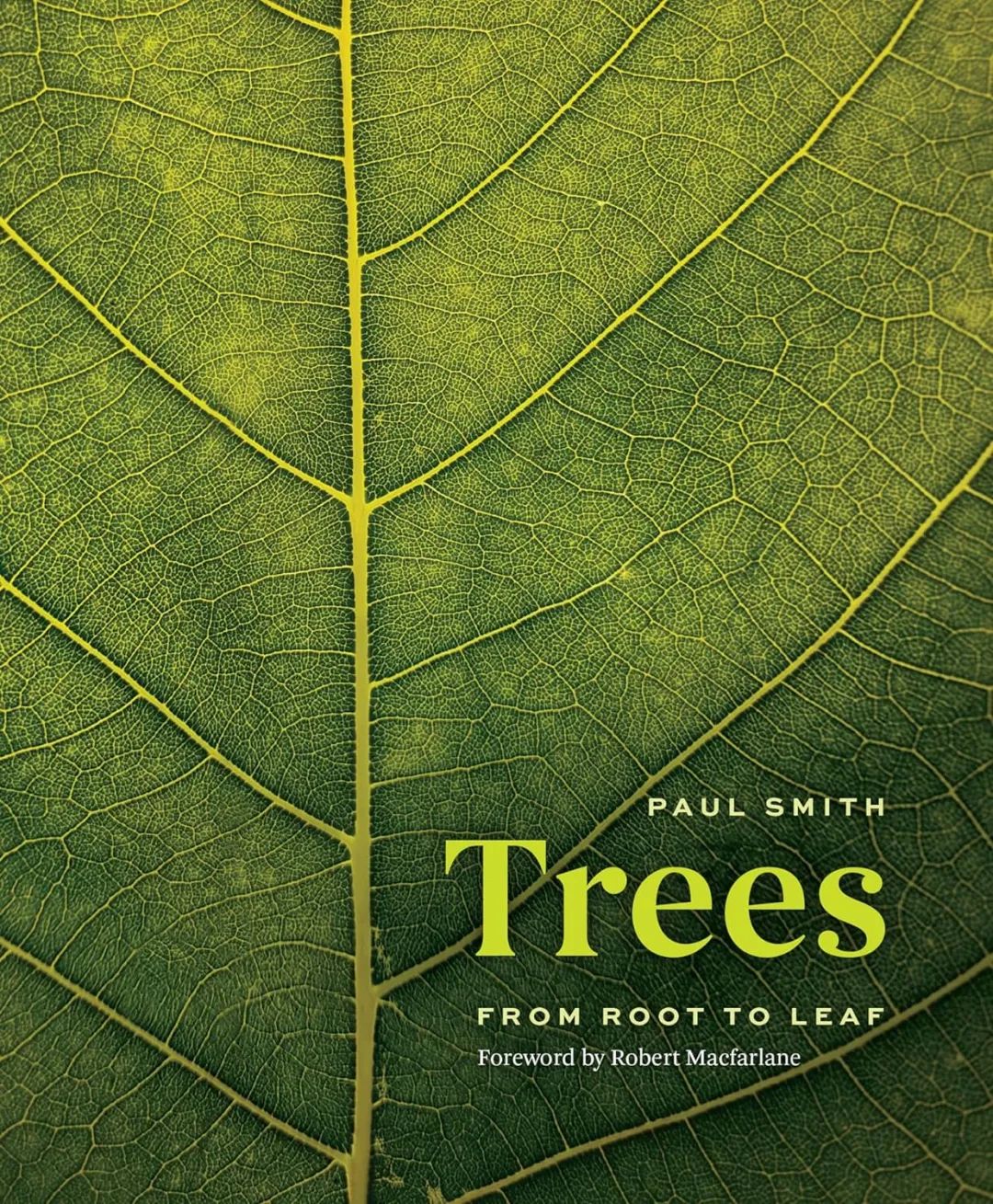

从英文版封面你就能迅速锁定书中唯一的主角——树。

听上去是不是过于平平无奇?

但你越是习以为常的东西,往往就是你最陌生的。

不信?那请你告诉阿信:地球上有多少种树?总数又是多少?

说出来会让你大吃一惊,在2017年之前,地球上能正确回答出这个问题的人数是——0。

全球科学家耗费数年心血通力合作,才给出了一个相对模糊的答案:约略6万种左右,但这个数字每年都在变动,因为每年都在不断发现新的树种。

总数呢?一个相对靠谱的估算是,如果按照全球70多亿的人口总数、平均每人400余棵树的标准来计算,目前全世界的树木总量已经超过了30000亿棵!

某种程度上,树才是地球陆地的主人,它们见证过数亿年的漫长岁月,比起它们,人类从开始直立行走到成为万物主宰的这段历史,不过是眨眼一瞬。

世界上最高的树:亥伯龙树

树可以没有人类,但人类却不能没有树木,是它赋予了我们灵性。早在恐龙灭绝之初,树木就为我们的树居祖先提供栖息之地,等到了我们开始直立行走,它又成为了我们手中的工具、带给我们火种。

在人类文化记忆的深处,树木是神圣的、值得感恩的。无论哪片大陆,哪个民族,几乎所有文化都认为人类起源与树木相关。

在北欧神话中,神树“尤克特拉希尔”是宇宙的象征,在中国神话中,建木则是沟通天地人神的桥梁……

树与我们的关系如此密切,一本囊括尽了目前人类知识所及的所有树的书,你怎么能错过呢!

3月,阿信建议你一定不要错过我们家的这部被打出了9.1高分的重磅巨作——《根深叶茂》。

《根深叶茂》

一句话来概括这本书就是,它是人类献给树的情书。

就连耶鲁大学林业与环境学院院长、英国皇家学会会士、植物学家彼得·克兰爵士看过后也感叹:

有很多关于树的书,但没有一本像这本一样从生物、生态和文化的角度关注树木,丰富多样的事例、出色的设计和插图加上作者丰富的个人经验,使得这本书脱颖而出。

这本书不管你送谁都会是一个绝对不会出错的选择。

1

顶级作者告诉你

该怎样认识一棵树?

在全球植物保护领域,有两个机构不得不提。

一个是国际植物园保护联盟(BGCI),世界上最大且最具影响力的植物多样性保护组织,也是三大国际环保组织之一,并于2021年首次发布了《世界树木状况报告》。

另外一个则是英国皇家植物园——邱园,这里如今不仅是世界文化遗产,也是国际著名的植物学研究机构之一,建立了“千年种子库”,储藏了4万多种植物的种子,共计24亿粒。

而它们两者,都有一个共同的领导人,就是这本《根深叶茂》的作者,保罗·史密斯。

保罗·史密斯

在学术上,保罗是非洲南部植物和植被方面的专家。

也是威尔士国家植物园受托人、世界自然保护联盟植物保护委员会联合主席和英格兰树木咨询委员会主席,曾获英国兰野花协会国际植物保护服务奖章和艾薇·费尔柴尔德植物探索奖章。

这么说吧,你想获知关于全球树木的整体知识,应该没有人比保罗更合适的老师了。

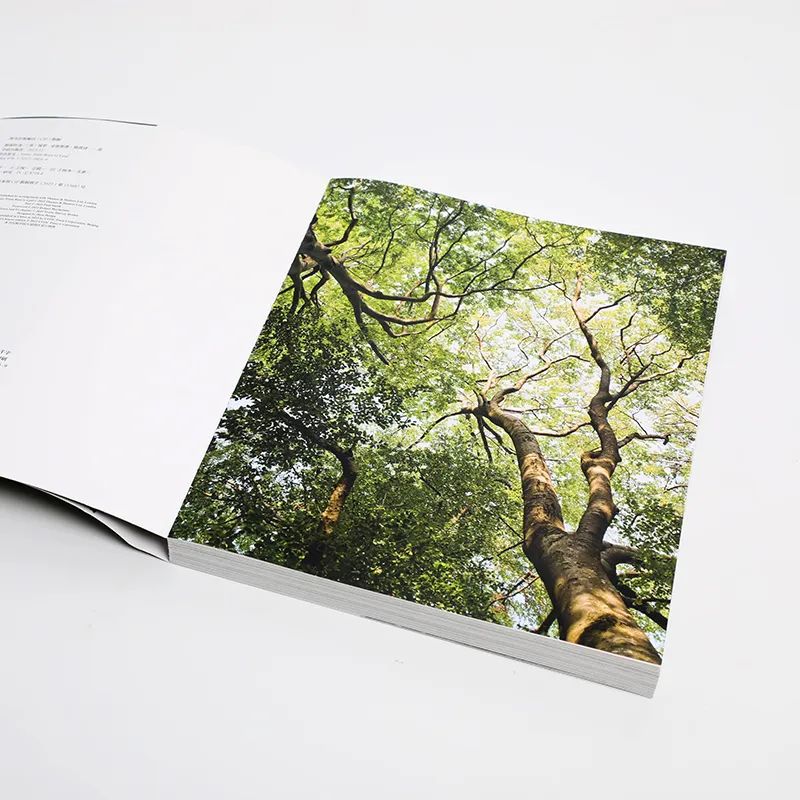

树木是地球上最大的生物之一,它们覆盖了全球约1/3的陆地表面,在我们的环境系统中发挥着举足轻重的作用,对全球气候的变化起着尤为至关重要的影响。

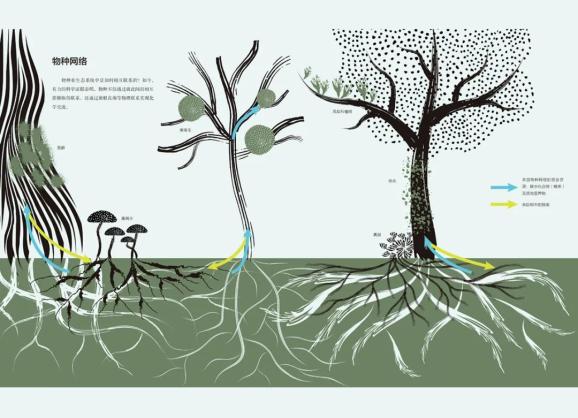

森林为种类繁多的其他生物提供了家园,支持着地球上至少1/2的陆地植物和动物物种,而树木也在全球形形色色的环境中根深叶茂地茁壮成长。

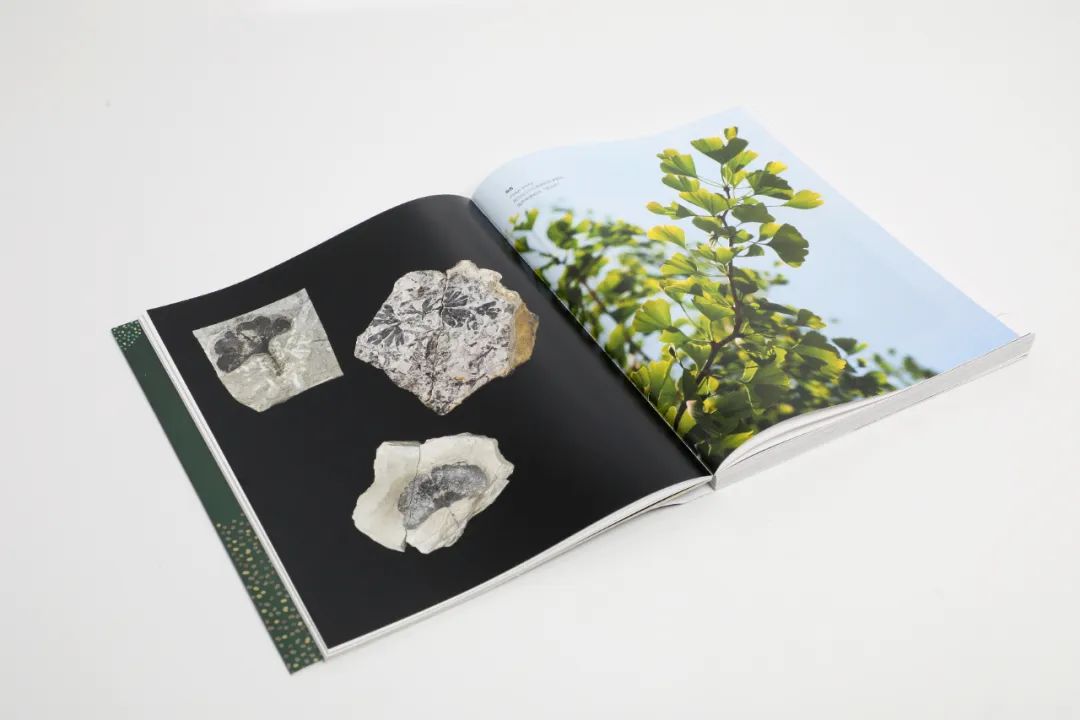

图:《根深叶茂》(下同)

树木虽然种类和数量都极其繁多,但它们背后也存在着不少共性。

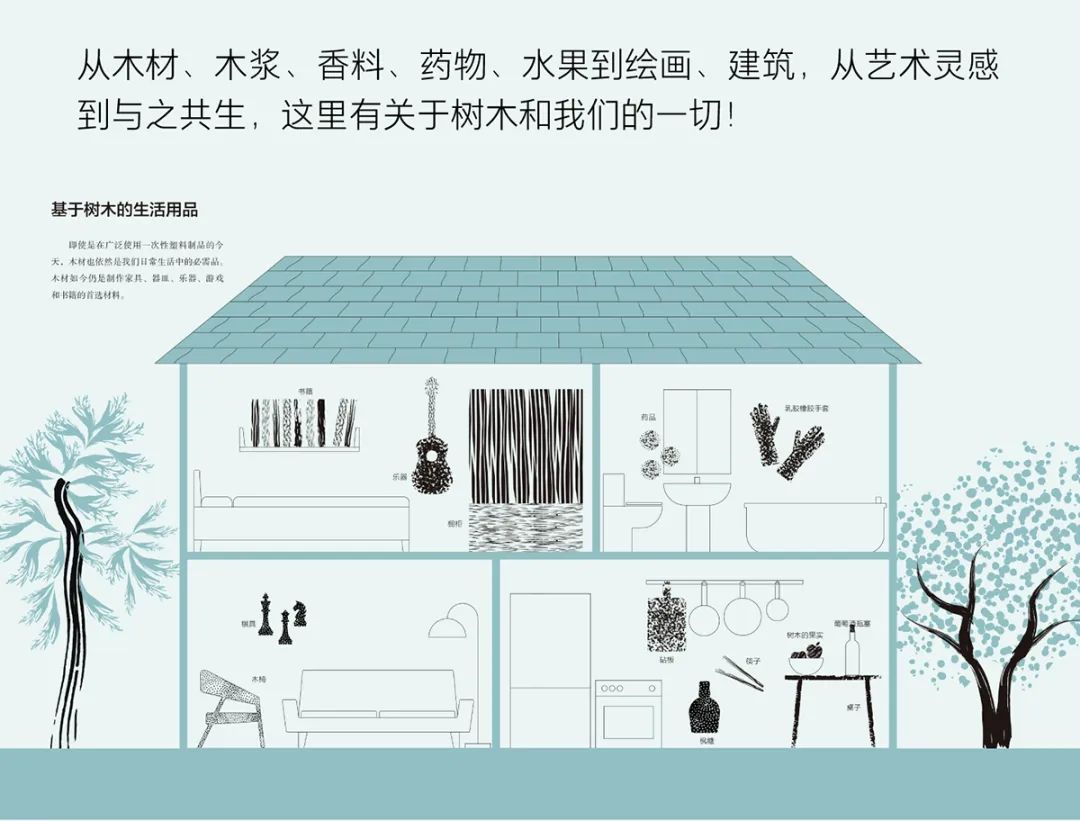

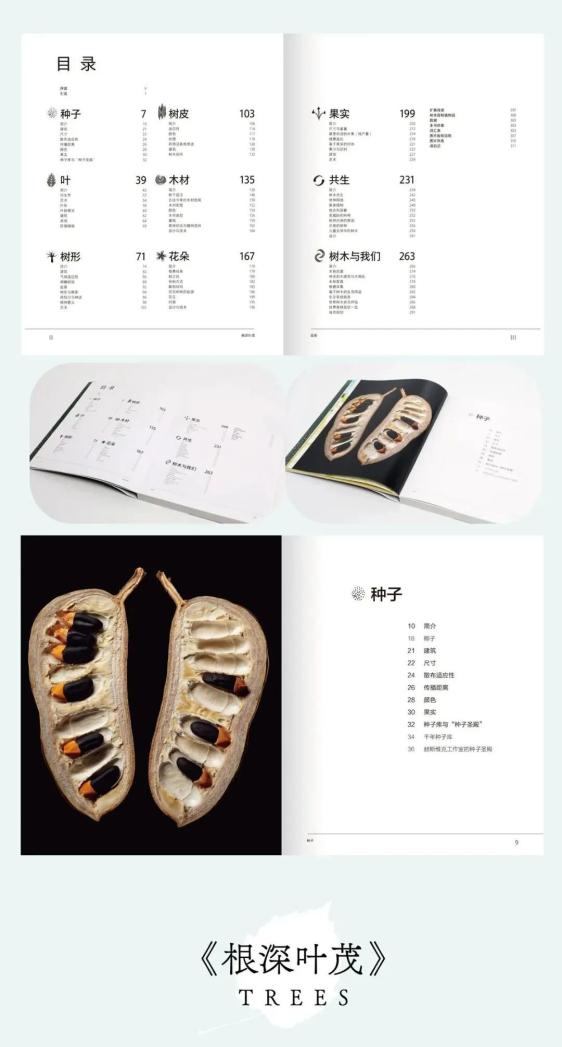

在《根深叶茂》中,保罗从种子、叶、树皮到花朵、果实,从衣食住行到建筑、文学、艺术,再到树木与我们人类,编织出了一张庞大而复杂的共生之网。

通过这本书,你能快速获得关于全球6万种树木背后涉及的生物学、文化学的体系化知识。

树木是灵感与深情的源泉,是灵性与创造力的滥觞。无论遥远的过去,还是今天,它们一直是我们的“缪斯”、保护者和沉默的伙伴。

跟着《根深叶茂》,你将不会再将眼前的树木笼统地归结为一棵抽象的“树”,而是会真正地读懂它背后的自然、人文含义。

2

《根深叶茂》有啥特别之处?

《根深叶茂》是一曲树的优雅赞歌,深情告白与我们共生的万千树木。

中国生物多样性保护和绿色发展基金会植物园分会名誉理事长贺善安这么形容它:

从树叶到树根,这本书讲述的是树的“从头到脚”,它不仅介绍了关于树木的丰富知识、所承载的自然演化和人类文明的烙印,还歌颂了树木对人类来说不可估量的价值,让我们可以全面了解树木这位沉默的重要伙伴。

下面,阿信将从“美、博、趣、雅”四个角度,帮你下定购买的决心。

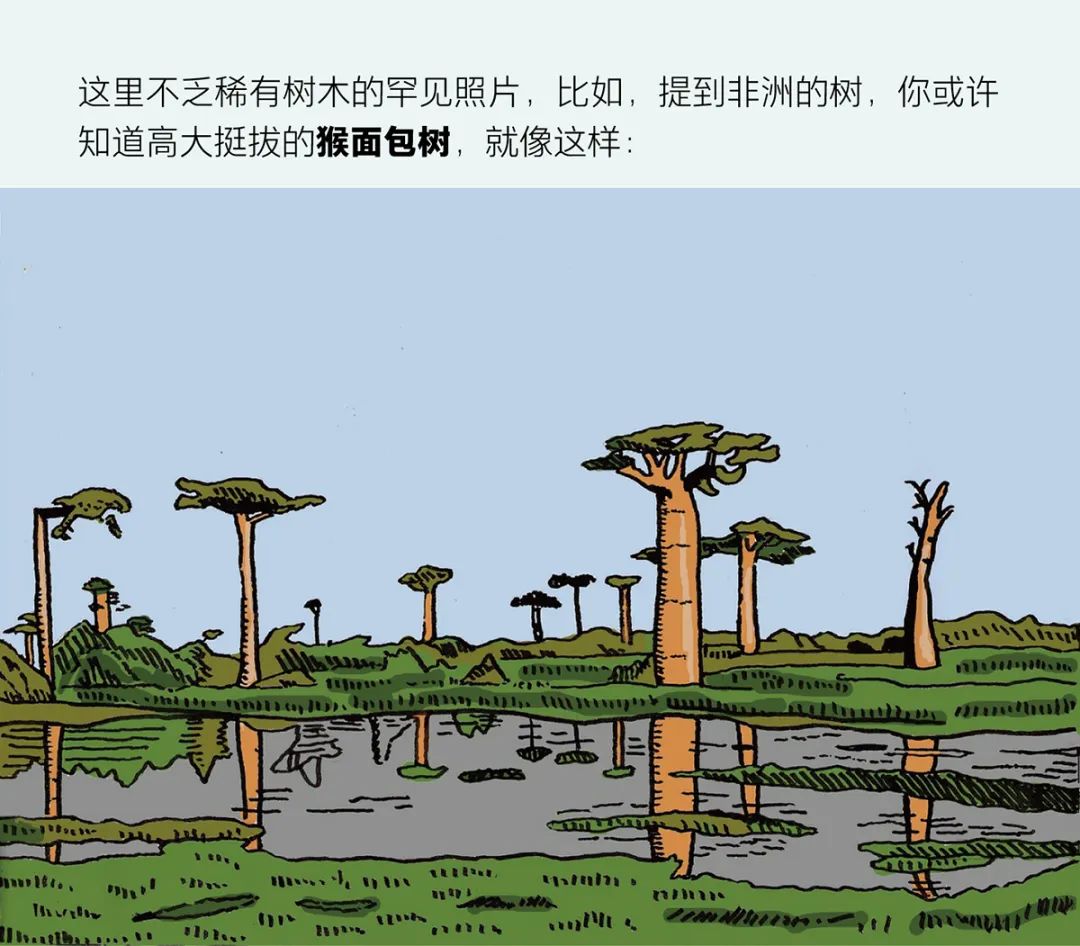

这里不乏稀有树木的罕见照片,比如,提起非洲的树木除了高大挺拔的猴面包树,还有更难得一见、少为人知的树。

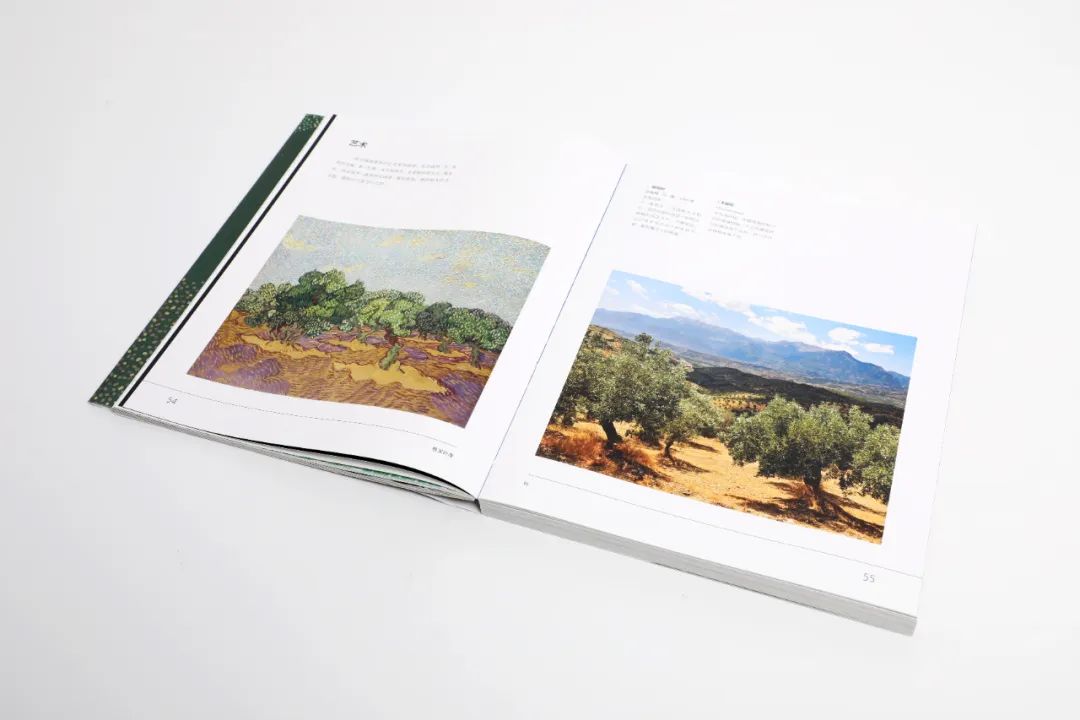

这里有珍贵的植物画作和手绘植物插图,比如凡·高笔下捕捉的叶之美与叶之韵。

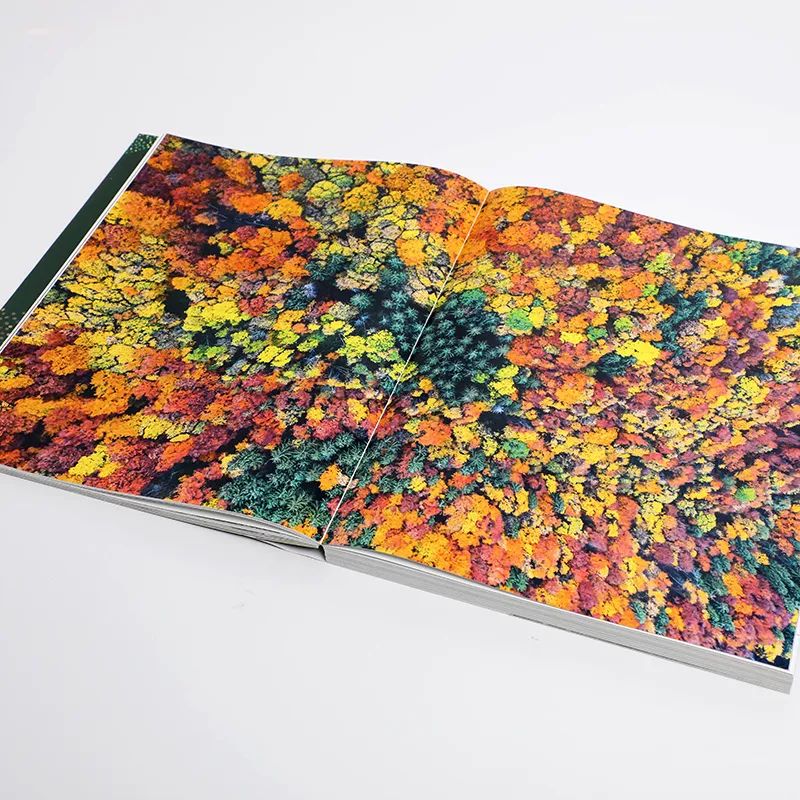

以及无人机拍摄的令人心醉的树木与森林景象!

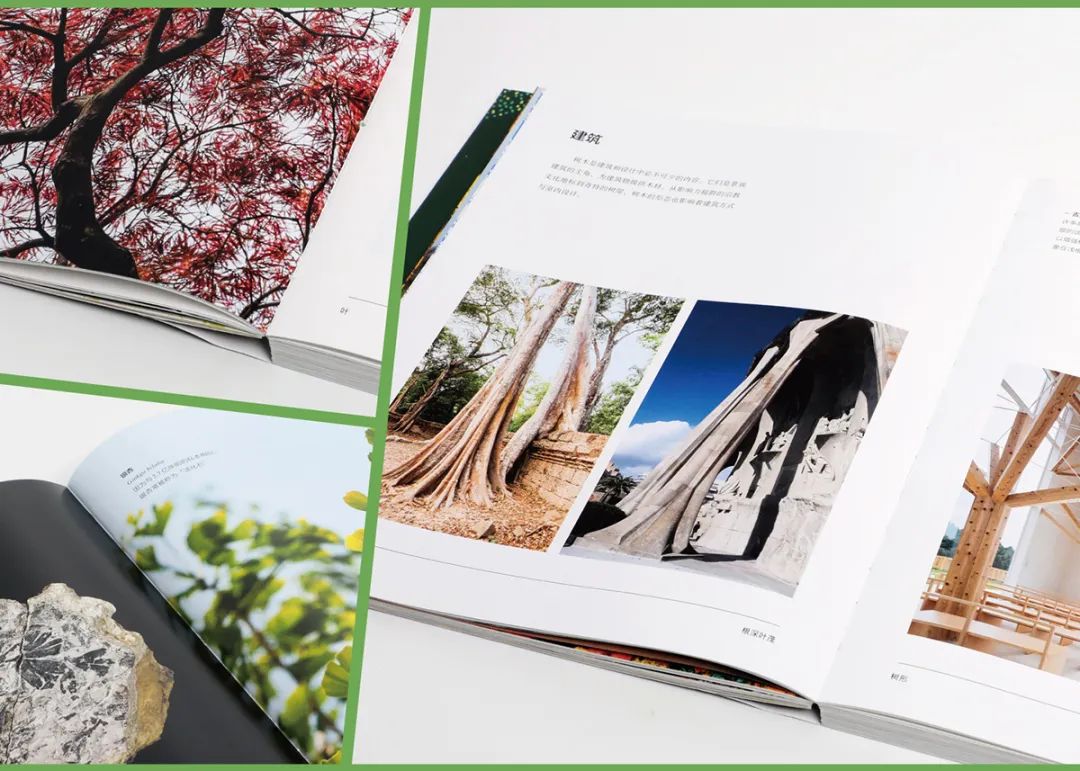

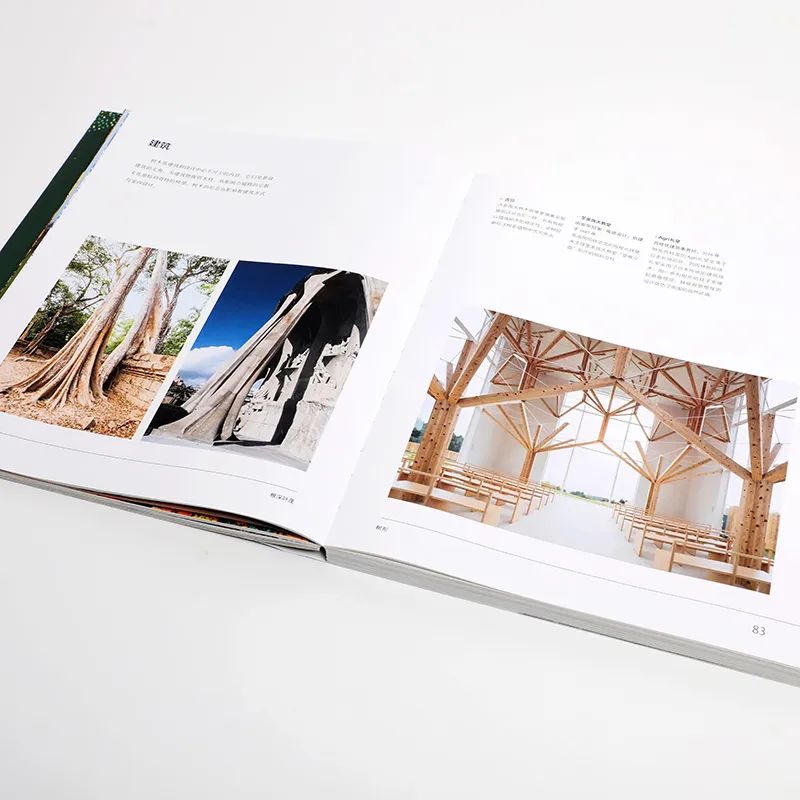

以及反映人类从植物身上获取的灵感成果的海量精美图片,比如赏心悦目的建筑和画作、令人惊叹的科技进步和文化活动……

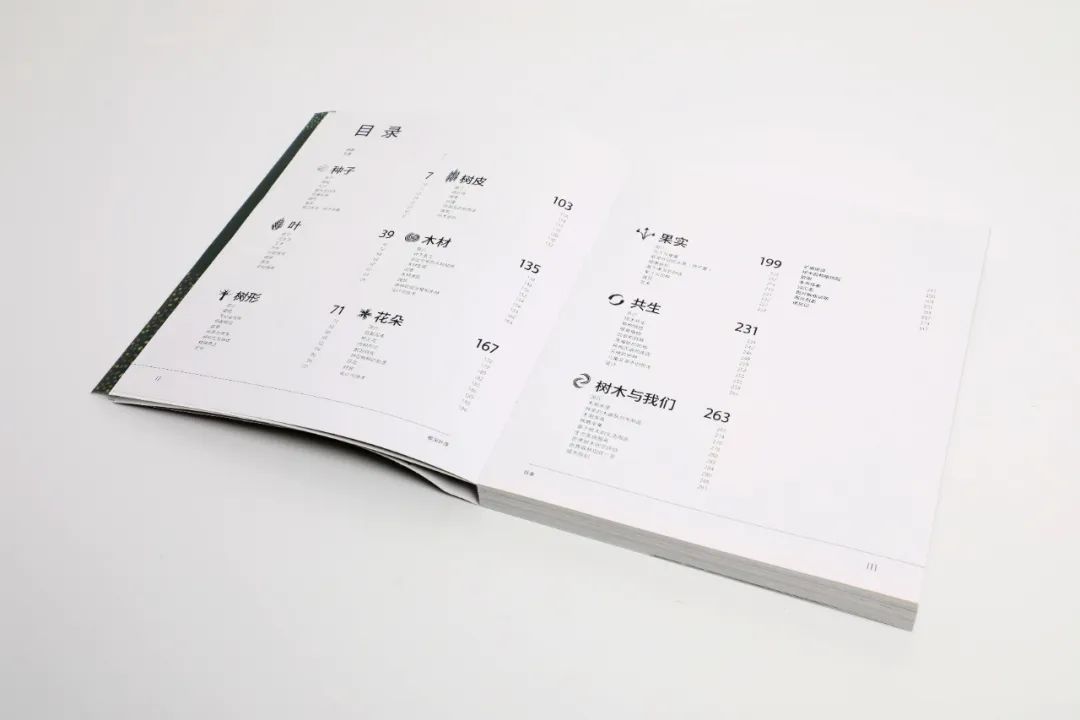

种子、叶、树形、树皮、木材、花朵和果实,是树木身上的7大奇迹,在书中逐一娓娓道来。

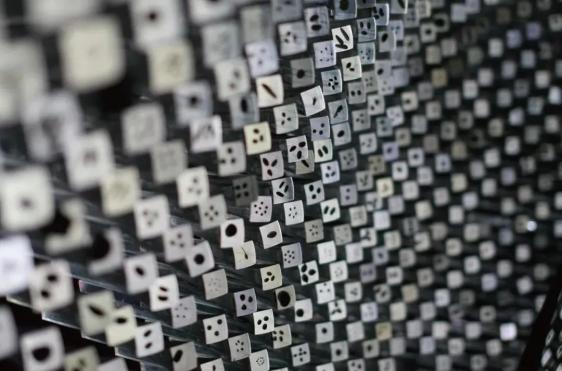

除了精美照片,这本书独有大量颇具抽象风格的植物插图。

这种对植物形象的解构与重构是近年来十分流行的高级创意,为这本书平添简洁与明快,兼顾写实与抽象美感。你可以直观地快速一览千变万化的种子、花朵、叶片和树!

这本书的作者保罗·史密斯曾执掌千年种子库9年,2010年上海世博会英国馆用20多万粒种子造就了一座“种子圣殿”,就是他在任期间为传奇建筑设计师赫斯维克提供支持完成的。

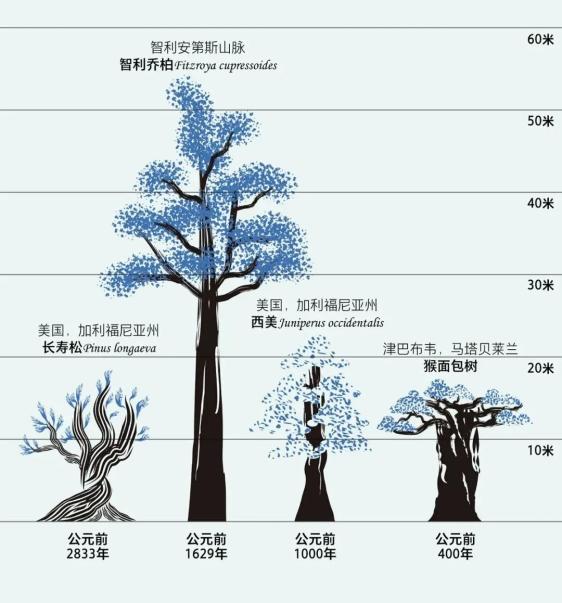

你会全面了解树木中最高、最大、最粗、最宽、最老、最小的家伙。比如,世界上最长寿的树——

你甚至会了解市面上受欢迎的12个主要苹果品种!

著名植物保护学家保罗·史密斯简洁优美的文字,与国家植物园科普馆高级实验师、科普作家殷茜的悉心翻译相得益彰,让这本书读来口齿生香。

优雅不止于此,阿信的这本《根深叶茂》还特邀——

3

世界的词语是森林

在世界上最古老的文学作品中,树木是主角之一。

约公元前2100年,首次以楔形文字的形式记录于古美索不达米亚泥版上的《吉尔伽美什史诗》,讲述了国王吉尔伽美什和野人恩奇都徒步穿越7座山脉,抵达神圣的雪松林的历程。

人类与树木的复杂关系在这个故事中体现得淋漓尽致:树木是文化的灵感来源,是与我们共享脆弱地球的非凡生物,是生物群落的慷慨缔造者;但与此同时,我们也将树木视为可以肆意对待的主体和商品,当我们明目张胆地滥用树木和森林时,灾祸可能接踵而至。

在距离《吉尔伽美什史诗》4000多年后的今天,所有这些主题都在保罗·史密斯的这部权威著作《根深叶茂》中重现,它们就像树木的心材一般,贯穿于其中。

作者将地球上树木的角色描述为“我们的‘缪斯’、保护者和沉默的伙伴”,正如他所说,这一描述也是基于深厚的历史与文化根源做出的。

大约3.5亿年前树木首次出现,而现在树木似乎正处于一个特殊的时刻,地球上的林栖生物危在旦夕。

在全世界大约6万种树中,约有1.75万种(近30%)面临灭绝威胁,有440种濒临消亡,为了开展树木采伐、农作物种植、放牧和土地开发而进行的森林滥伐是树种减少的主要原因。

1658年,早期现代医生、学者托马斯·布朗爵士创造了一个美丽的动词:“to interarborate”。按照布朗的说法,“interarboration”是指树枝的连接与交织。

作为人类,我们本身就是连接与交织的,与树木和森林高度地相互依赖。从家具到建筑,从城市规划到纺织品,从食物到饮料,《根深叶茂》向我们展示了树木如何融入并贯穿于我们生存所涉及的几乎各个方面。

树木为我们提供的商品当然不仅限于物质层面,它们既生产葡萄糖,也赋予生命隐喻意义。

譬如,我们的头脑中也存在着“森林”:纳米级图像显示,人类神经细胞的结构与某些树木舒展的树冠非常相似,神经科学家将这些分支突起称为“树突”(dendrite),这个词来自希腊语“dendron”,意为“树”。

我们借助“树”来思考。

树木以独特的方式掌管并安排着时间,当人们置身林木之中时,就可以体验到这种不同。

美国的阔叶林等待了7000万年之久,人类才前来居住,这超出了我们的理解能力,但尝试着去理解本身就是耐人寻味的事情;高大伟岸的橡树需要300年才能发育成熟,又用300年去生存繁衍,另需300年才走向衰亡。

这一认知既宝贵、深刻,又令人不安。

史密斯通过种子、叶、树形、树皮、木材、花朵和果实这七大奇迹来组织《根深叶茂》的内容架构,这些奇迹共同变出了树之魔力。

正如书中所言,树提醒着我们:“归根结底,我们都是大自然的共生体。”

或者,换作厄休拉·勒古恩那句令人难忘的话:“世界的词语是森林。”

《根深叶茂》

-End-

2023.12.2

原标题:《9.1高赞,颜值巨高还深情,这本书可太适合3月了!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司