- +1

公元1004年:“基建狂魔”大宋如何打防御战

2月28日,得到创始人罗振宇的最新文史类节目《文明之旅》正式上线,同步入驻澎湃号·湃客,将在每周三晚间8点发布节目完整文字稿。《文明之旅》节目将从公元1000年起步,每周讲述历史上的一年,持续20年;立足中国,关注人类文明的交互碰撞;回到历史现场,寻找有温度的答案;同时帮您读懂过去,看清未来。今晚,将为您带来第五集。

温馨提示:您可以在澎湃新闻App内点击稿件右上方耳机图标收听全文。

楔子

你好。这里是《文明之旅》节目。欢迎你,穿越到公元1004年。

今年,在中国是大宋景德元年,在位天子还是真宗赵恒。没错,去年还是“咸平”。“咸平”这个年号,一共用了6年,从公元998年用到1003年。从今年开始,改元叫“景德”。我们今天的瓷都景德镇的名字,就来自于这个年号。

这一年,一开始的兆头就不好。还没出正月,都城开封就地震了三次。然后就全国这儿也震,那儿也震,这一年,居然是中国古代史上地震记载最多的年份。

当然,今年最重要的事情不是这个,而是战争。

宋朝和北方辽朝的战争,已经断断续续地进行了五年。大家都心知肚明,这些小打小闹的军事摩擦只是序幕。宋辽之间的恩怨,迟早得有一个最后的了断。

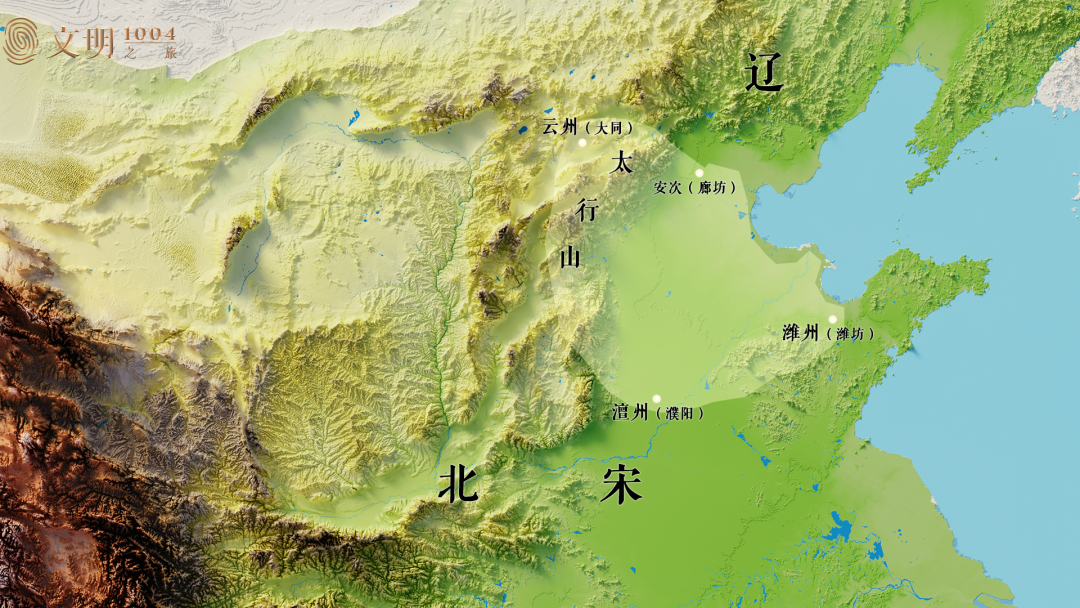

决战就是在这一年的秋天开始的。到了今年冬天,20万辽军骑兵就已经从今天的北京南部,雄安一带,一路突破到了黄河北岸的澶州。澶州就是今天的河南濮阳。就是著名的澶渊之盟签订的地方。如果辽军的骑兵过了黄河,从澶州到宋朝的都城开封,今天开车也就两个小时的距离。那大宋朝就危险了。

这场最终决战,大家虽然都知道它迟早要来,注定要来,但当它真的像洪水一样卷过来的时候,当所有的骰子都掷出去,当所有的底牌都被翻开,当所有的筹码都全部被推到赌台上的时候,那种滔天的历史洪流还是很让人惊恐的。身在其中的人都明白,自己只要一个不慎,就会粉身碎骨。

当然,我们作为后人知道:双方拉的架势虽然不小,但最后还是回到了谈判桌上,签订了著名的“澶渊之盟”,为宋辽两国开创了后面120年的和平。一句话:大宋朝最终还是扛住了。有惊无险。

为什么宋朝能够扛住?为什么会有这个结果?更重要的是:这个结果,对于中华文明,到底意味着什么?我们就带着这个问题,一起穿越回1004年,大宋景德元年。

为什么必须御驾亲征?

我们现在就回到1004年的开封城,感受一下这一年大宋朝堂上的气氛。

过去五年,宋朝一直在和辽朝打仗。形势发展到今年,就已经不只是边疆备战的问题了,朝廷决策中枢的人事安排,甚至也开始围绕着最后的大决战来进行了。

上一期,我们提到的宰相李沆,在今年7月去世。继任的宰相是谁呢?真宗提拔了两个人:一个是毕士安,一位德高望重的老先生;还有一位,就是著名的寇准。

关于寇准这个人,我们以后的节目要专门讲,这里只提示一点,就是:寇准的性格可不是民间传说中的那样,是一个自带喜剧色彩的开心果。相反,寇准的性格特别刚,刚到了不近人情的地步。宋太宗曾经对他有一个评价:“鼠雀尚知人意,况人乎?”——就是一只老鼠一只鸟也多少通点人情,何况你是个人呢?你看这话说得多重?

寇准这样的性格,本来是不适合当宰相的,但之所以还是有这个任命,就是因为战争形势的需要。正式任命之前,真宗皇帝就问另一个宰相毕士安:“我听说这个寇准性格也是太刚,做事有点意气用事。恐怕不适合当宰相吧?”

毕士安替寇准说了一大堆好话,核心就是一条:现在和辽朝正要开战,这个时候正好需要用寇准这样的人才。毕士安给了他四个字的评价:“能断大事”。大战在即,宰相人选,不能是只会按部就班处理行政事务的官僚了,得是那种能在关键时刻能拿大主意人。说白了,寇准这个人,领导力不怎么样,但是决策力特别强,这个时候当宰相正好合适。

寇准拜相,已经不是一个普通的官员任命,而是带有一点组建战时政府的意思了。

新的宰相班子就位不久,真宗还有一个特别指示。他对跟两位宰相说,“按说呢,本朝制度,军事上的事应该归枢密院管,但是,现在前方有什么重大军情奏报,我拿到还是先给你们宰相看,你们有什么意见,一定要提出来。不能因为和枢密院的分工,就事不关己,高高挂起。”

按说,宋朝皇帝对于军政分开这事是非常在意的。搞文武分权制衡基本是宋朝立国的基本国策。但是这个时候大战在即,也管不了那么多了。大家群策群力吧:宋朝的中央已经隐隐然形成了一种战时体制。

但即使做了这么多准备,包括心理准备,1004年10月24日,辽朝举全国之力,发20万人马南征的时候,那个心理冲击还是非常大的。

你看看辽朝选的这日子——中原已经秋收,农民交的粮税基本入库了,辽军南下,都不用带什么粮草,边抢边打就行了。而且越往后,天气越冷,黄河结了冰,就能直捣开封。

战况还是非常紧急的——

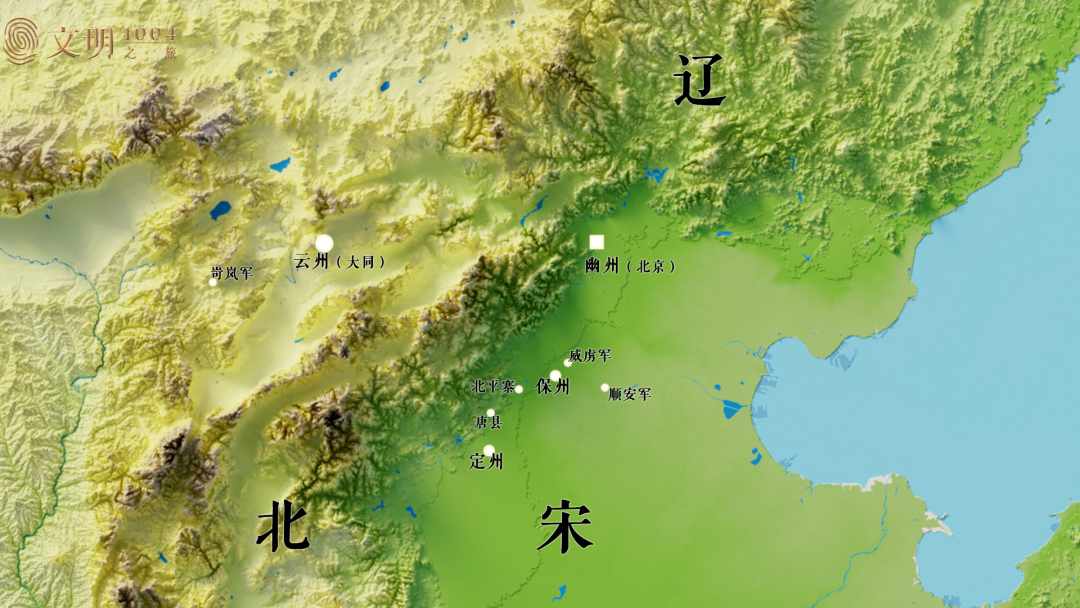

10月31日,宋朝接报河北唐县遭到20余万辽军攻击;

11月1日到3日,接报河北威虏军、顺安军、北平寨、保州相继遭到辽军攻击;

11月7日,接报辽军合攻河北定州;

11月13日,接报山西岢(kě)岚军也出现了敌情。

你看看,这就是20天之内的事啊。

战事一起,各种信息纷至沓来,像黑雾腾空,真假难辨。辽朝到底发来多少军队?分成多少路?战略目标是什么?战术路线又是什么?那支军队已经打到哪儿了?现在胜负如何?在当时的技术条件下,一概都不太清楚。

反正一时间,北到河北廊坊,东到山东潍坊,南到河南濮阳,流民四起,哀嚎遍野。甚至有传闻说,辽军主帅萧挞凛下令,要屠杀沿途所有15岁以上的宋朝男子。山河一片狼藉,能不急吗?

话说有一天晚上,紧急军报来了五封。按说应该是直接报送给皇帝的。但是值班的宰相寇准说,不急不急,继续喝酒,谈笑风生。

是真不急吗?不是。

第二天,真宗皇帝早朝的时候,听说了这件事,急得直跺脚。寇准说,怕什么?只要您皇上愿意御驾亲征,就能把事儿给平了。

一听说要让皇帝上前线,大臣们先就想撤,让皇上慢慢想。寇准拦住了,“皇上还没撤,你们撤个啥?”真宗也说,这么大的事,来啊,让我到后宫里认真想想。寇准一把扯住了真宗的袖子,说了一句话:“陛下入,则臣不得见,大事去矣。”——你今天只要是进了后宫,你肯定就打退堂鼓了,你不御驾亲征,就大势已去。

就从这个细节你就可以看出来,头天晚上寇准喝大酒,不让夜里喊皇帝起床,不是不着急,而是情况已经发展到了:再一份份地分析军情,做处置,已经来不及了的地步。在寇准看来,现在连给皇帝仔细思考的时间都没有,只能做御驾亲征的断然处置。

不过,你可别觉得,这事就是寇准说了算。事实上,这个时候,朝堂上出现了一片七嘴八舌的争议。

毕士安和寇准都是主张皇帝要御驾亲征去前线的。但同时也有一种声音,就是主张皇帝跑。去哪里呢?意见也不统一。参知政事(也就是副宰相)王钦若,主张皇帝去金陵(今天的南京);枢密院(最高军事机关)的副长官陈尧叟,主张皇帝去成都。

过去我们注意这段史料,往往是出于讲故事的需要。一个无私无畏的正面人物寇准,当然要搭上两个胆小鬼的反面人物,才能凑出一台戏嘛:王钦若是江南人,所以要去金陵;陈尧叟是四川人,所以要去成都。你看,这都是小动物式的反应,一受惊,就要往老窝里跑。反衬出寇准的英雄气概。后来寇准听说了,及时阻止了这次逃亡。而且,他还当着皇帝和这两个人的面,说了一句很霸气的话:谁给陛下出这个馊主意,就该砍谁的头。

但是,今天我们站在1004年的历史现场,再来感受一下:如果王钦若和陈尧叟的建议是认真的,他们心里到底在想什么?单纯就是害怕吗?当然不是。

中国历史有意思的地方就在这里:每一个中国人都是一个漫长的、不间断的历史的一部分。所以,每一个中国读书人,看着眼前的事实,脑子里都能闪现出来一些历史的原型。他们当前的选择,往往是历史上已经有过的选择的翻版。

如果皇帝去了金陵,这是什么?这是走东晋路线啊。差不多700年前,北方五胡乱华,东晋司马睿不得已迁都今天的南京,这才站稳了脚跟。

如果皇帝去了成都,这是什么?这是走唐玄宗的路线啊。差不多250年前,安禄山造反,跟1004年的形势差不多,也是“渔阳鼙鼓动地来”,皇帝跑到四川才躲过一劫。

这下我们听出来了,皇帝跑还是不跑,往哪里跑,这绝不只是一个行动建议,也不只是对皇帝个人安危的关注,这还是一个对当前形势和未来前景的判断啊。不管是走东晋路线,还是走唐玄宗路线,这都是在承认,面对北方来的强敌,这次肯定是打不赢了。能够像晋朝、唐朝皇帝那样,暂避锋芒,找个地方站住脚跟,已经是最好的结果了。大宋朝中衰的局面,肯定是避免不了了。

我们作为事后诸葛亮,当然可以嘲笑这些悲观主义者,这些逃跑分子胆子小,错误估计了形势。但是抽身出来一想:跑,一定就是错的吗?不一定啊。远的不说,100多年后的宋徽宗宋钦宗,不就是没能及时跑掉,才断送了大好河山吗?600多年后的崇祯皇帝,如果能及时地迁都南京,后来的结果没准儿要好得多。历史的是非对错真是难说得很啊。

所以接下来,我们就假装和寇准、毕士安、王钦若、陈尧叟这些人一样,也都在1004年的历史现场,我们也替宋真宗操操心,替他盘算盘算,这一场宋辽大决战,到底有几分胜算?

大宋有几成胜算?

如果我也生活在景德元年的大宋朝,如果我对这个朝代有很深的了解,如果非要让我对这次宋辽决战的结果做预测,那我在1004年的10月份,可能也是非常悲观的。

悲观的原因,大概有两层。我们一层一层地聊。

第一层,就是很显然的军事劣势。

我们都知道,宋朝的疆域,比此前的汉唐盛世要小。西边少一大块,北边也少一大块。

这可不只是面积少了的问题,更重要的是,少了两项最重要的战略资源。

西边少了一块,河套地区丢掉了,中原王朝就缺了养马的马场。在冷兵器时代,马就是坦克,既能提升火力也能提升机动性。

要知道,仅仅唐高宗时期,大唐帝国可是拥有过70万匹战马的。而到了宋太宗的时候,因为大宋境内没有很好的马场,战马只有21万匹。现在宋真宗的时候,就更少一点,才20万匹。而北边的辽朝呢,骑兵数量一直维持在30万以上。

还不能只看数量。宋朝不仅马少,质量还差,其中有不少是四川马和福建马。尤其是福建马,很容易受惊吓,质量差到连战场都不能上,只能做运输用。辽军的契丹马,虽说算不上有多好,但是适应力很强,不容易生病,非常适合长途奔袭。综合起来看,辽军的骑兵能力比宋军强太多了。

这是西边疆域小带来的后果。而北边疆域少了一大块,后果就更严重了。哪里啊?就是著名的“幽云十六州”。

其中的幽州,就是今天的北京。而云州,就是今天的大同。所谓幽云十六州,就是华北平原北边的燕山和太行山那部分。

如果中原是一个四合院,这就是北边的那道院墙啊。自从幽云十六州在五代时期被辽朝占了之后,中原王朝就失去了北边的天险。老赵家的大宋朝就住在这个缺了一边院墙的四合院里。那种漏风的感觉,真是不好受——

辽朝什么时候想打仗,骑兵一旦踏过幽州边境,面前就是一片大平原,一冲到底,几天功夫就能打到黄河岸边。过了黄河,就是宋朝的都城汴梁。宋朝的这个地缘环境也是太险恶了。

所以宋朝建国之后,为什么心心念念地要收复燕云十六州?不仅是出于要“恢复汉唐故地”这样的政治考量,更重要的,是实实在在的军事防御的需要。

现在你看出来了:宋朝和辽朝打仗,要战,无马可战,要守,无险可守。这是军事上的劣势。

再深一层地看这个问题:打仗除了打硬实力之外,还要打软实力,也就是士气。

一般来说,保家卫国的反侵略战争,会有一个“士气加成”:你来抢我的,我跟你拼了,一寸河山一寸血。

一般来说,这个“士气加成”都属于中原王朝。那宋朝和辽朝的大决战,宋朝有没有这个加成呢?情况比较复杂。

大宋这边确实有。要命的是,对面的辽朝也有。

我们一般的观念:中原王朝是农耕文明,北方帝国是游牧文明。唐高祖李渊有一个说法嘛,说这些游牧民族,“见利即前,知难便走。胜止求财,败无惭色。”——胜了,抢了东西就跑,不顺便把地方占了?败了,拍拍屁股就走。

奇了怪了,他们一点都没有羞耻感吗?

李渊这话,代表了农耕民族的想法。对农耕文明来说,打仗往往是为了争土地。什么是土地?我吃饭穿衣靠它,我养儿育女靠它,我自小熟悉的家乡在此,我的祖宗坟茔在此。土地问题的背后,有太多的文化的、情感的因素。所以,农耕民族打仗,多少会有一点“保家卫国”的悲情意识。这也是战斗力啊!

而游牧民族一般是不讲这些的:打仗胜了,不就是为了抢东西吗?打仗败了,当然要跑啊,这有什么可羞耻的?

但是,大宋朝在1004年遇到的这个契丹辽朝,可就不能用这个模子去套了。

辽朝不完全是一个游牧帝国,它已经形成了同时管理游牧和农耕两种文明形态的能力。这是一个很大的话题,我们将来找时间再讲。

今天我们只需要知道:辽朝人不再是那种“胜止求财,败无惭色”的草原民族了,他们有很强烈的土地家园意识。

所以,后来在宋辽双方谈判的时候,辽朝的谈判使者说的话,记录下来的不多,最重要的就是这一句:“我们带这么多人来打仗,谋求的就是关南之地。我要的是这个地方。”

什么是关南之地呢?

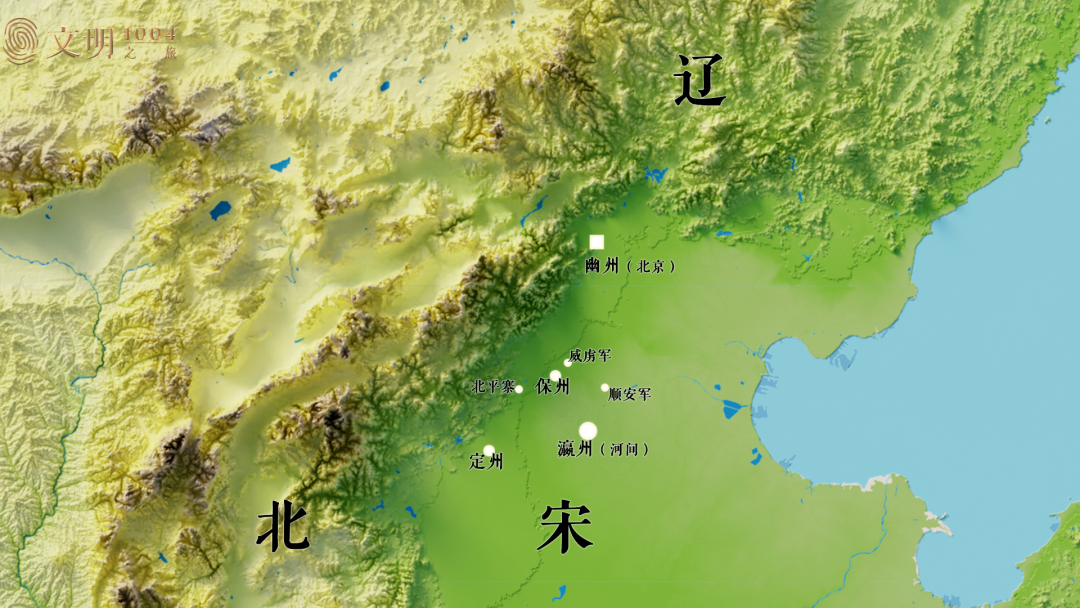

大概念上说,是幽云十六州,但细说,十六州这个时候并不都在辽朝手里。其中有两个州,就是瀛洲和莫州,今天的河北河间和任丘一带,是幽云十六州向南方的一个突出部,这个地方现在是在宋朝手里。

辽朝使者说,如果我们这回拿不到这片地方,怎么跟国人交待呢?”

宋真宗回怼的话是:“我守的也是祖宗基业,哪儿敢随便就丢了。你们要是非要要土地,那就只能打到底。”

你看,双方都在强调一个概念:不仅仅是我要这块地方,我背后还有一个整体性的意志——不管这个意志是来自于国人,还是祖宗——总之,领土神圣,我不能退让,我没有什么谈判余地。

你看,农耕民族一听说“还我河山”、“保家卫国”这样的词儿,就能从心底里召唤出来的情感和战斗力,现在对方也有。这么聊,就很容易把天儿聊死。这么开始的战争,很容易就变成不死不休的酷烈的战争。

在中原王朝的历史叙事里面,不仅这两个州,就是整个幽云十六州,都是我们的,所谓“汉唐故地”。而你们草原上的民族,就应该退回长城以北自生自灭。

但是你有没有想过,如果站在辽朝的角度,他们会怎么想这个问题?

我们不妨假装自己是当年代表辽朝的谈判使者,我们在谈判桌上会怎么聊天?我想,大概有这么几条能摆在桌面上:

第一,幽云十六州这块地方,不是我们辽朝人偷来的抢来的。是后晋皇帝石敬瑭割让给我们的。而且不是白给啊,我们帮石敬瑭当上了皇帝。这是我们干活儿的酬劳,这是我们流血流汗换来的。

第二,我们什么时候拿到幽云十六州的?后晋天福三年,公元938年,那个时候你们宋朝在哪里呢?那个时候别说宋朝了,连你宋朝篡位的后周都还没有呢。你们老赵家的宋朝是960年才有的。我是先长的眉毛,你是后长的胡子。就算有纠纷,也是我们和后晋老石家的事儿,你们老赵家一个篡位的,腆着脸跟我谈什么谈?

第三,这次我们来,也不是想对你们怎么样,就是要把后周从我们手里抢走的瀛洲和莫州拿回来。当年武力从我手里夺走的,我今天要武力夺回来,没毛病吧?

第四,说起打仗,你们宋朝建国后,我们两国打过两次打仗,两次都是你们侵略我们。第一次,979年,第二次,986年。这两次,不是我们先动的手吧?是你们打到我家里来的吧?结果呢?丢人!两次都败了。

总结一下:双方争议的瀛洲莫州,所谓的关南之地,第一,我们辽朝是合法途径拿到的,第二,不是从你们宋朝手里拿的,第三,被武力抢走的,我们要武力抢回来,第四,你主动打我两回,我现在打你一回,你不亏吧?你主动打我,你都打不过,现在我主动打你,你还赢得了?

当然,上面这一二三四,都是我自己代入辽朝人假想演绎的。

我估计,当时谈判桌上,即使没有出现过这样的说法,也一定会有这样的想法。打仗重在师出有名。如果真要讲道理,你看看,辽朝军民上下,也有一番他的道理,他的底气。

既然提到了“士气”这种精神力量,我们不妨再深看一层。

对1004年的宋军的士气影响最大的,应该就是刚才提到的979年和986年的两次北伐,两次都以惨败而告终。

979年,是宋朝灭北汉,想顺手牵羊拿下幽云十六州,失败了。高梁河一战,不仅大军溃散,连宋太宗的腿都中了两箭,最后是坐上了一辆驴车,才逃回来。所以现在网上有人给太宗起了一个外号,叫“高梁河车神”。

你可以说这次是没准备好,大意了。那七年后,986年的雍熙北伐,那可是精心准备的三路大军北上伐辽,结果还是败,而且败得更惨。杨家将的杨老令公杨业,就死在这一战。

这两次对辽战败,还是近20来年的事。如果再往前看,中原政权和辽朝交手,成绩单也是非常难看。

我们现在讲五代十国,好像中原的梁唐晋汉周是连下来的。其实不是,有一个短暂的时期,具体说就是公元947年的上半年,后晋灭亡了,后汉还没有建立。这个时候的东京汴梁,或者说中原的主人是谁?就是辽朝啊。辽太宗耶律德光灭掉了后晋,是短暂地成为过中原皇帝的。虽然后来他发现自己还是治理不了中原,撤走了,但这就是历史上的一个先例啊。

读中国历史,咱们必须知道“先例”这个东西的厉害。

比如,汉武帝的时候卫青霍去病打败了匈奴,这件事为什么伟大?具体的战果,其实没那么重要。要不了多少年,匈奴就卷土重来了。重要的是,什么“封狼居胥”、“燕然勒功”这些事创造了一个先例。它告诉后人:农耕民族在战场上打败草原民族,而且是获得那种犁庭扫穴、直捣王庭式的彻底胜利,是有可能的。

这才是一笔宝贵的精神资产。后来的中原人都知道,不管我现在面对什么局面,哪怕是灭国的局面,没关系,我们还能东山再起,驱除鞑虏,把外敌赶出去。我只是暂时没做到,但历史证明我们能做到。你去看南北朝的时候、南宋的时候、明代初年的时候、清代末年的时候、乃至抗日战争时候的史料,卫青霍去病的故事总是被人反复提起。这就是创制一个历史先例给后人来的力量。

那当我们回到1004年。在大宋君臣的记忆里面,和辽朝打仗,20年来没有赢过,50年前还被人家彻底征服过,这也是“先例”啊。凡事一有先例,就是在后人的脑子里种下了一个心魔。只要辽军的铁蹄一过边境,大家心里的某个角落里就会有声音响起来:不会吧?又来了?这是又一次五胡乱华,还是安史之乱,还是汴梁陷落啊?

现在我们回头再看1004年,景德元年的时候,大宋君臣在面对辽朝大兵压境的时候,有担心、有恐惧、有疑虑,甚至有人冒出过要暂避锋芒、远走金陵或者成都的建议,是不是都可以理解了?

我们不能苛责古人,原因就在于此。我们如果不能充分地看到古人面对的现实,不能理解古人脑子里的那些模型和先例,我们对他们的处境其实是一无所知的,我们对他们的很多指责就是轻率的,反过来,对他们的勇气其实是没有给予足够尊重的。

后来宋真宗在寇准等人的一路护送下,当然也可能是连拖带拽地,来到了宋辽战争的前线。不仅御驾亲征,而且来到了前线澶州,不仅到了澶州,而且渡过了黄河,来到了澶州北城。当皇帝的旗帜出现在城楼上的时候,所有的宋军大呼万岁,声音震动几十里,军队的士气达到顶点。在那个刹那,我相信很多人是热泪盈眶的。

但是,如果不理解刚才我说的宋军的那些弱势,那些难处,那些内心的恐惧,我们就既会低估宋真宗的勇气,也无从理解那几十万宋军士兵的兴奋的呐喊到底是因为什么。

好了,说了这么多宋朝一方的劣势,那为什么历史最后的结局,居然是双方握手言和,和平不仅猝不及防地就来了,而且一下就延续了120年。

为什么宋朝扛住了?这就是我们接下来要聊的话题了。

大宋凭什么抗住了?

宋辽澶渊之战的最后结果,就是澶渊之盟。很多人对这个和平条约都有一个印象,就是城下之盟,而且是宋朝付了钱的城下之盟,一年要给辽朝30万的“岁币”嘛。所以,听起来有点屈辱的意思。

这个话题,我们下一期,就是1005年那一期的《文明之旅》节目再详细分析,毕竟澶渊之盟的正式签订是明年的事儿。在这儿,我只提示一点:如果两个政权争议一片领土的归属,你说这是你的,我说这是我的,最后闹到要兵戎相见的程度,而博弈的最后结果是:领土归你,你给我点儿钱,我走人。那么请问,到底是谁赢了?

当然是你赢了呀。这不是明摆着的道理吗?

所以,关于1004年,大宋景德元年的这场澶渊之战,我们基本可以下一个十二个字的结论:双方平分秋色,大宋略占上风。

那就奇怪了,前面那一段,咱们说了宋军的那么多劣势,最后怎么就扛住了呢,而且还能占上风呢?

原因当然有很多。其中一个观察角度是:1004年的大宋朝,已经进化成了另外一个国家物种,和强盛的汉唐不一样,和此前的五代也不一样。

我们想象中的汉唐盛世什么样?一个体面的大帝国什么样?只从军事这一个维度上讲,当然是有非常强悍的边防军队,谁敢惹我,我就灭谁,所谓“犯强汉者,虽远必诛”。

但是不好意思,宋朝从逻辑上就做不到。为啥?因为宋朝立国的国策,就不会允许出现强悍的边军。如果追求军队的战斗力,那将领就要有独立的带兵权、指挥权,甚至有自己征集军需的权力,那不就是藩镇吗?那样的将领不就可能又是一个安禄山吗?经过唐末和五代十国那样的乱世,宋朝几代皇帝的努力,就是要防范出现这样的将领。

赵冬梅教授在她的《法度与人心》里,有个很形象的说法,她说,宋朝的边防军,不仅是“铁打的营盘”“流水的兵”,而且“流水的兵”之上还有“流水的官”,更要命的是,这“流水的兵”跟“流水的官”还不是一条河里的水,他们永远分流。这样的边防军,固然不可能对中央构成威胁,但也就大大削弱了抵御外部强敌的战斗力。没办法,安全和效率永远是一对矛盾。

那怎么办?那么大的宋帝国,面对辽朝这样的强敌,又不能出现强悍的将领,国防安全怎么办?

这种压力就活活地把大宋的军力建设逼到了另外一条道路上:拼命强化防守能力。你可能会说,防守能力不也是战斗力吗?有什么区别呢?

区别大了,进攻和防守表面上是打仗的两种策略,但它们的背后是:两种完全不同的战略文化。曾瑞龙先生的《经略幽燕》,其中就讲到宋代初年这个战略文化的大转型。

五代时候的军人什么样?要在军人群体中获得拥护和声望,那自己必须也是好汉,必须武艺高强,必须好勇斗狠。但是宋朝建国之后,将领的风格就变了。比如宋朝的开国元勋大将曹彬,宋朝立国之后,几个重大的战役,曹彬都参与了,尤其是灭南唐的那一战,曹彬还被任命为主帅。但我们从来没听说过这个人有什么武艺,会什么耍枪弄棒的事儿,他在历史上留下来的事迹,都是强调这个人清廉、宽厚、仁爱,守法这些特质,活脱脱一个士大夫。

更重要的是,战争的风格也渐渐地在变。

五代时候的战争,讲究来去如风、速战速决;讲究少废话,不服就干;讲究野战,是骡子是马拉出来打一场,胜负立判。听着过瘾吧?但说实话,这也是没有办法的事儿:当时的战争没有很好的经济基础,政权的合法性又薄弱,军队的士气波动还非常大,不这么以快制快地打,根本就撑不久。

但是在1004年的这场宋辽澶渊之战中,我们看到的宋军,完全就变成了另外一种路数,变成了非常厚重的防守风格。

这两种风格的背后,是战争需要的资源结构不一样。

进攻战,除了兵力和武器之外,天才的将领更是一个决定性的因素。战场上的要素组合千变万化,战机稍纵即逝。岳飞讲的那句话嘛:“运用之妙,存乎一心”。所以进攻战的胜利,本质上就是把将领的智力资源转化为战斗力。

但是防守战就不一样了,不能说将领不重要,但是,国家的经济资源、技术资源也都能转化为战斗力。

简单举两个例子——

前面说过,宋朝没有幽云十六州,所以就没了防守的天险,那怎么办?大宋朝有的是人力,没有天险就生造呗。

你很难想象,从宋太宗淳化四年,也就是公元993年开始,在华北大平原的宋辽边境上,宋朝居然修建了600里的人工湖泊。那个规模是非常大的,长是从今天的保定一带,一直延伸到海边,宽的地方有100多里,窄的地方也有8到10里。这种人工湖泊,宋朝人叫做“塘泺[pō]”。

这是平原地区,好挖沟挖塘,那山区呢?就种树。用树,尤其是榆树形成的要塞,就称之为“榆塞”。作用和“塘泺”类似,都可以挡住北方来的骑兵。

所以你看,基建狂魔,不是白给的。宋朝的人口优势,经济优势,就这么转化成了战斗力。

还有,技术优势也能转化成战斗力。宋人发明了用打井来守城的方法。打井不仅能提供水源,还有其他用处。比如,在冬天,宋军就可以把井水浇在城墙上,结冰之后,这城墙就很难往上爬了。公元999年的遂城之战,著名的杨家将,杨六郎杨延昭就用过这个方法。到了今年,1004年,宋朝人还琢磨出了新法子。沧州之战,水井里的水制造的冰块,还能替代石头用。

宋人更关键的技术优势体现在弩机上。

要知道,弩机和弓箭不一样。想要用好弓箭,得有非常好的体能,而且还得经过长期的训练。而弩机就不用,它有一个扳机,可以先用腿部或腰部的力量上弦,力气小的人也很容易就能掌握。那宋朝的人口优势就能发挥出来了。最大的弩机,居然需要上百人同时工作才能使用。

而且你想,弩机是事先上弦的,所以,只要有技术研发能力,它的力量可以不断地突破上限。到公元976年的时候,宋朝已经把床子弩的射程提升到了1580米。这已经达到现代狙击步枪的射程了。

你看,如果国家致力于防守,那么经济优势和技术优势,就很容易转化为战斗力。事实上,回顾1004年的澶渊之战,辽朝大军之所以踢到了铁板上,之所以后来愿意谈判,就是因为这两个原因。

10月底战争爆发之后,辽军的前锋部队先是攻打威虏军、顺安军,打不下来;然后去打北平寨,又受挫。接着,绕道攻保州、定州,还是打不下来。先锋部队出师不利,那能不能主力也上阵,好歹拿下一个大据点,好歹提升一下士气呢?辽军选定的目标是瀛州,今天的河北省河间。

瀛洲这一仗打得特别惨烈。辽朝的萧太后和辽圣宗亲自举着鼓槌,在瀛州城下击鼓助威。但是没用,辽军死了三万人,最后还是没有拿下。

我们过去在读历史书的时候,往往只注意到:辽军一路冲到了澶州城下,过了黄河就是开封汴梁。但是如果在历史现场,你还会注意到:在辽军身后的河北平原上,宋朝丢掉的城池其实并不多。辽军越深入,后路的风险累积得就越高。所以,当双方军队在澶州对峙的时候,城里的宋真宗君臣,内心肯定是惴惴不安的,但是城外的辽朝皇帝和太后又能好到哪里去呢?

而最后击溃辽军心防的,应该就是我前面提到的弩机了。这场战争里,发生过整个中国古代战争史上最著名的一次射击。

有一天,澶州城头的宋军,隔了几百米,影影绰绰看着城下的辽军有当官的来巡视前线,有枣没枣打一杆子再说,发射了一次床子弩,就这么巧,直接命中了辽军的统帅萧挞凛的额头,人抬回去当天晚上就死了。仗还没怎么打,主帅先死了,这对辽军的士气打击太大了。

你看,攻城不下,导致辽军孤军深入;主帅身死,导致辽军军心崩溃。这两件事,是澶渊之战的两个最重要的转折点,也是辽朝愿意回到谈判桌上的两个决定因素。而这两个因素,一个来自于宋朝的经济优势转化成的战斗力,一个来自于宋朝的技术优势转化成的战斗力。

这个时候,我们再回头去看大宋朝这架战争机器:就在宋初这几十年的时间里,它渐渐演化成了另一副样子,从一柄匕首变成了一块盾牌,从牙尖齿利的猎豹,变成了岿然不动的大象。

澶渊之战,还记得我们前面讲的12个字吗?“双方平分秋色,大宋略占上风。”但是我知道,1000多年后,有的人,即使认可这个结论,也一点不会觉得兴奋。

为啥?因为不痛快嘛。

一个崛起中的帝国应该是什么样子?

应该有霍去病那样的猛将,应该有灭匈奴那样的战功吧?遥想当年,霍去病发明了骑兵的长途奔袭的闪电战,打的是大迂回、大穿插、大歼灭战。那多痛快?

而不是像现在的大宋,深挖沟、高筑墙,主打一个抗击打能力超强,像个缩起来的刺猬一样,把敌人熬得没脾气,然后给几个钱对方撤走。这算什么胜利?

下一期节目,讲1005年的时候,我会重点聊这个话题。澶渊之盟是不是一个好结果?

这里只提示一点:

站在慕强的立场上,我们当然会期待祖先获得更辉煌的胜利,把帝国的疆界往前推,推到幽云十六州,推到草原,推到大漠,因为这会给我的血脉添加一段激动人心的传奇。

但是,如果我们真的是生活在1004年的大宋的一名普通老百姓,我们是更希望把侵略者赶出家园,然后我能继续过我的生活,还是更希望利剑出鞘,满足皇帝开疆拓土的雄心呢?当然是前者。

哎,为什么会有这个不同?这个不同的视角其实折射出了一个问题:国家的目标到底是什么?

《文明之旅》节目的学术顾问、历史学者林鹄老师在一次接受采访的时候,说了一段话。他说,“中国历史表现为两度回归。”

春秋战国时期的法家,是把君主的欲望当做国家的终极目标的,其他人都是工具。

这样的乱世持续了几百年,到了汉武帝的时候,实现了第一次回归:国家治理的目标,重新回到了天命观下的道德政治,天子只是天的代表、自然秩序的维护人,政治的主要任务是培养人的圣贤道德和实现社会的良善秩序。

等到了汉朝末年,又开启了一次大乱世,国家的道德目标再一次迷失。最典型的,就是曹操说的那句话:就算你“负污辱之名、见笑之行;或不仁不孝,而有治国用兵之术:其各举所知,勿有所遗。”你就是在道德品行上有再大的瑕疵,只要你有才能,我照用不误。乱世就是这样,眼前的利益目标至上。

几百年之后,到了宋朝。你会发现,宋朝初年的几代君主,又在自觉地推动国家道德目标的第二次回归。

在1004年的纷飞的战火里,你看到的,更多是宋朝的无奈之举和权宜之计,还是一个国家的主动转向和文明演进?

下一期,1005年,我们就来讨论这个话题。

参考文献

史料:

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,北京:中华书局,2004年。

(元)脱脱等撰:《宋史》,北京:中华书局,1985年。

(晋)陈寿撰:《三国志》,北京:中华书局,2011年。

(唐)温大雅撰:《大唐创业起居注》,上海:上海古籍出版社,1983年。

(清)毕沅撰:《续资治通鉴》,北京:中华书局,1999年。

专著、论文:

邓云特:《中国救荒史》,北京:商务印书馆,2011年。

曾瑞龙:《经略幽燕》,北京:北京大学出版社,2013年。

赵冬梅:《法度与人心:帝制时代人与制度的互动》,北京:中信出版集团,2021年。

柳立言:《宋辽澶渊之盟新探》,中央研究院历史语言研究所集刊,

1992年。

李合群:《北宋“守内虚外”国策质疑》,《史学月刊》2009年第12期。

程龙:《北宋华北战区军政区域规划与粮食补给》,《中国历史地理论丛》2012年第27期。

丛密林:《契丹骑兵研究》,东北师范大学博士论文,2018年。

曹兴华:《宋军御辽战术体系研究》,西北大学博士论文,2022年。

王轶英:《北宋河北边防建设研究》,河北大学硕士论文,2007年。

夏亚飞:《宋朝骑兵研究》,河南大学硕士论文,2013年。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司