- +1

CRITs直播:基建、海洋与图像叙事的田野

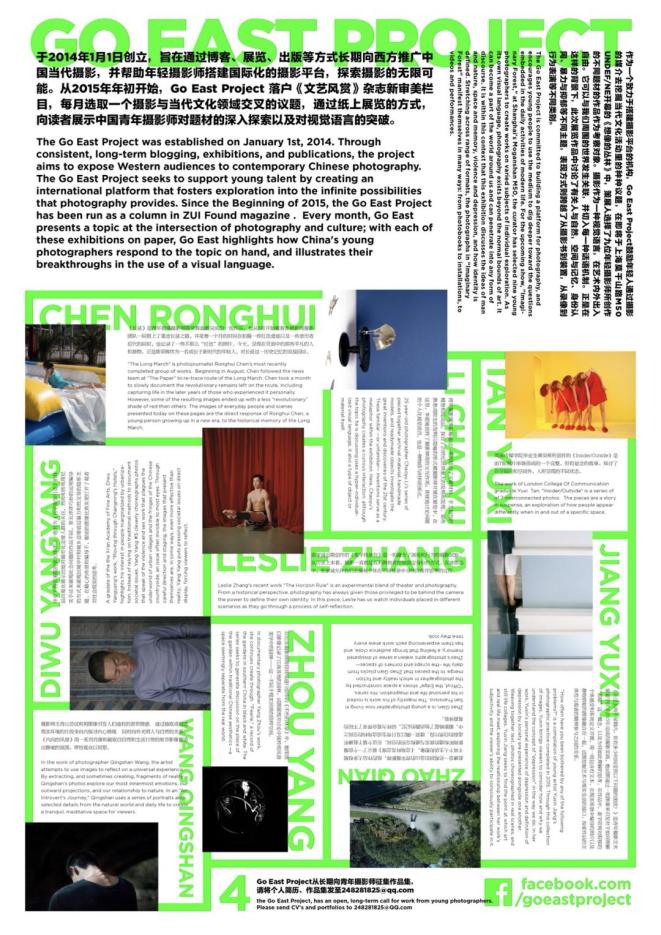

Go East Project(“走东口”计划)由策展人、研究者何伊宁于2014年1月1日创立。该计划通过博客、展览、出版等多种方式,致力于长期推广中国的当代摄影实践,并为年轻摄影师构建国际平台,以拓展摄影艺术的无限可能性。

项目至今已成功举办三场群展,分别是:“好奇心”(黄昏黎明俱乐部,北京,2014)、“有机图像志”(凹凸空间,北京,2015)和“想像的森林”(Undefine, 上海,2016),共邀请包括陈萧伊、何博、刘树伟、程新皓、杜扬、杨圆圆、朱岚清、姜宇欣、王青山、赵谦、张家诚、周仰、李超瑜、九口等三十余位活跃在当代艺术与影像领域的创作者参与。

GO EAST “走东口”

重新开启!

“CRITs线上评议”已于2024年3月2日启动。在为期一年的时间段内,该计划将每月围绕一个议题,邀请四位青年实践者分享各自的创作进行线上分享。借此,我们还将邀请身边的学者、艺术家、策展人,以及机构工作者担任飞行嘉宾参与现场的评议。

“CRITs线上评议”的活动将通过假杂志的微信号和B站直播,所有活动均为免费。

“CRITs线上评议”团队:何伊宁、静宜、言由、赵谦

“GO EAST”线上评议第二期

CRITs #2

基建、海洋与图像叙事的田野

基建、海洋与图像叙事的田野”将聚焦任泽远、张北辰、张紫璇和郑安东这四位艺术家的作品,探索主要围绕(海洋的)地缘政治所展开的影像创作,共同探讨基建、田野与图像创作之间的关系。

任泽远的《从海岸到海岸(序言)》,通过电影的形式审视海岸模糊的时间性与个人旅程的交错。张北辰的作品《太阳升起,大北电报站沉入海底》以海岛与港口为主题的系列作品,探索海岛在地理、历史与科技变革中的角色。张紫璇的《空中无色》以影像记录地下铁矿内部的运动,探索劳动与能量的关系。郑安东的作品《如何(不)命名一棵树》,通过摄影与录音呈现黄山松的故事与栖息地的交错历史。此次活动特邀飞行嘉宾陈萧伊(艺术家)和于渺(研究者)加入,将与艺术家们进行深入对话,分享他们的见解与经验。

时间

2024年4月6日 19:00-21:00

参与艺术家

任泽远、张北辰、张紫璇、郑安东

飞行嘉宾

陈萧伊(艺术家)、于渺(研究者)

活动流程

19:00-20:20 艺术家项目陈述(每人20分钟)

20:20-21:00 飞行嘉宾、观众提问

参与艺术家作品

及个人介绍

任泽远 |《从海岸到海岸(序⾔)》,2022-2023

任泽远,《从海岸到海岸(序⾔)》,单频⾼清影像装置(彩⾊,有声),10分20秒,2022-2023

作品简介:

2022年夏天,我因中国复杂的检疫政策⽽放弃回国。从居住的美国东海岸出发,我前往太平洋彼岸离家乡最近的旧⾦⼭以寻找⼀种可能的归属感。散⽂式电影《从海岸到海岸(序⾔)》在个⼈旅途遭遇、过去的残余物和若⼲代理之间摇摆,审视海岸模糊的时间性和⾃⼰在彼时的居间状态。这是⻓期项⽬《从海岸到海岸》的序幕,该项⽬将分为⼏个章节,包含先⺠的海洋认识论、船只的形象以及中国沿海光学导航装置与其历史遗产等主题。

艺术家介绍:任泽远,1997年出⽣于宁波,本科毕业于浙江传媒学院,2023年于罗德岛设计学院摄影系取得纯艺术硕⼠学位,并获Graduate Commons Grant。他近期的研究和基于镜头的实践关切19世纪西方在长江口水域企图描绘的“虚线”,以及帝国光学的具体表征。

个⼈⽹站:www.zeyuanren.com

张北辰 | 《太阳升起,大北电报站沉入海底》

太阳升起,大北电报站沉入海底,于展览"无声之后 Postscript of Silence"安装视图, 明当代美术馆 McaM, 2023, 摄影: JLW Studio

作品简介:自2018年起,张北辰开始进行了他系列创作,该项目关注了全球数个海岛区域的物理,地理现实与历史之间的所面临的新关系。描述了不同国家的“海岛”——这些特殊的地理区位如何在新的科技,金融与地缘变化中展现出新的模式并与历史纠葛达成和解。

张北辰将不同地区的海岛与港口,作为自己研究与创作的样本,把自己创作的数个相关项目组成了一个具象的集证系统。在横向创作中,调查诸多与海岛经济相关的物,人群移动的系统议题;在纵向图像研究中,挖掘每个项目背后的海岛或者海洋历史并引申为现实系统的视觉投射。项目先后包括:斯里兰卡加勒地区(一个斯里兰卡的问题,2018年),美国巴尔的摩地区(港口,瓷器与罐头城,2019年),以及厦门鼓浪屿(太阳升起,大北电报站沉入海底,2023年至今)。

艺术家介绍:张北辰,1993年出生于中国山东,于2019年获得美国马里兰艺术学院摄影与电子媒介艺术硕士学位。他专注于使用摄影的叙事结构揭开隐藏的历史,作品常以摄影,散文电影,混合媒介以及机构研究等形式进行。近期,他使用多种媒介进行质疑与调查文化和技术遗产与亚洲殖民历史的关系,档案和地缘关系的变迁以及身份在后殖民主义语境中的流动性。他的作品是通过个人叙事,构架出一种隐喻和诗意的视觉体验,通过对人类学,历史和艺术跨学科的研究,以自身的思想重新来审视和构建一种诗意的视觉语言。

张的作品曾在多个国际平台进行展出,例如:第八届大邱摄影双年展(韩国),第34届日本东京实验影像论坛(东京),美国摄影教育研究协会影像节和第八届集美阿尔勒国际摄影节。他曾获得多个奖项与提名包括:“荷兰Foam Paul Huf Award 提名”(2023年), “柏林C/O人才奖提名”(2023年), “第八届新加坡国际摄影节最佳作品奖”(2022年), “第五届Top20中国新锐摄影师”(2021年), “第十二届三影堂媒体关注奖”(2020年)。

个人网站:www.zhangbeichen.com

张紫璇 |《空中无色》,2023

张紫璇,《空中无色》,三屏录像,2024

作品简介:过去的几年里,我一直在思考怎样冶炼图像。这个影片记录了一个运行中的地下铁矿内部的运动。它反映了劳动的重复运动、机器的运动、车辆的运动、相机的运动,以及我不由自主与大地共同颤抖的身体所产生的能量、势能和重力。如此,影像成为了能量冶炼的过程,观影也为在旅程中感受能量。

在早期电影中,有如此多的关于火车运动的画面,在这些程式化的、慢悠悠的幻影之旅(phantom ride)中,相机总处于隐匿的状态,观众不知道自己被何种力量推动前行,故有幽灵之感,通过这个电影,我试图回到早期电影的运动影像、社会历史与声音维度,我要回答的是,矿正是孕育这种力的子宫。

艺术家介绍:张紫璇,1992年出生于山东,毕业于罗德岛设计学院MFA摄影专业。她的创作围绕着对录像、摄影和声音的调研与实践展开。张紫璇的作品关注影像的物质性、媒介本体和观看的主体、视觉转化的形而上学及其社会历史内涵。近年来,她一直在创作关于开采和冶炼的作品,不仅将之视为创作的主题,也将之视为理解影像媒介的策略。张紫璇目前是De Ateliers的驻地艺术家,她生活和工作于上海和阿姆斯特丹。

个人网站:www.zxzhang.com

郑安东 |《如何(不)命名一棵树》,2022至今

郑安东,《迎客松与它的幽灵》

透声幕布上UV打印照片,田野录音,松木,不锈钢滑轮,钢丝绳,2022

作品简介:我出生和成长在黄山松的故乡。一次偶然的机遇,我在黄山山顶的一棵黄山松的铭牌上看到了一个被混用的拉丁文学名:Pinus Taiwanensis Hayata。循着这条植物分类学历史的线索,一个横贯二十世纪的围绕着黄山松(Pinus Hwangshanensis Hsia)、台湾二叶松(Pinus Taiwanensis Hayata)与琉球松(Pinus Luchuensis Mayr)三个近缘种之间定名问题的争议图景向我缓缓展开。帝国知识的谱系为我指出了这些近缘种之间交错的关联性,在按图索骥与试图跳出这种知识结构之间的矛盾中,我踏上了去往这些松树各自的栖息地拍摄它们的旅程。

在云海之上的山巅,来自亚洲松物种起源同一时期——白垩纪的花岗岩被黄山松分泌的有机酸悄悄蚕食,继续成为可供其扎根的土壤;在数百公里之外同一海拔的中央山脉,台湾二叶松的定殖可能源于一场远古的太平洋风暴卷来的花粉;从冰盛期至今,全球的海平面不断变化,时而暴露,时而淹没这三个近缘种栖息地之间互联的陆桥。早在海因里希·迈尔(Heinrich Mayr)、早田文藏和夏纬英的远征、采集、命名与制图之前,这些栖息地的自然历史和早期人类活动就已显示了这些物种间更为深远的联系。

而当我切身地面对这些东亚的松景时,我最终回到了观看本身。在所知与所见的夹角中,我试图审视与再次想象观看这一动作。通过摄影术与盐印法,我想重新建构这些松景的图像与承载这些图像的肉身,将文化历史语境与更久远的自然历史要素纳入其中。以一个来自东亚内部的个体视角,重新渲染这些松景的复合时空。

艺术家介绍:郑安东,出生于1992年。他于2019年获得罗德岛设计学院(Rhode Island School of Design)纯艺术硕士,现就读于荷兰皇家艺术学院(Royal Academy of Art, the Hague)摄影与社会项目。

郑安东曾接受工程教育,被训练在严格的因果链条下关注微观细节,却时常发现自己滑向对宏观结构的怀疑。他将摄影作为观看和介入外部世界的工具,检查与松动是他常用的手势。他好奇图像如何穿越理性认识的边界,同时拒绝将其实践简化为对特定知识体系的制图。他最近的工作立足在植物学研究(与其殖民历史)与地缘政治的交叉点。

个人网站:www.andongzheng.com

本期飞行嘉宾

陈萧伊

生于中国四川, 现居成都。2014 年获伦敦艺术大学纯艺术摄影硕士学位。她的作品融合了多种媒介与形式,常生发于对自然与生命形式在不同尺度上的的反思。在近年的项目中,她聚焦于中国西南横断山脉的历史痕迹,面对跨越尺度的地理与时间的存在之物,艺术家由人类的在场为起点,寻找不同存在方式的交汇之处,连接了宏观与微观的体验。在这种冷静的追溯之下,矿业的遗迹被揭示为多种视角的叙事、描摹及知识体系的具象化。她的作品已参加过多个国际展览。最近的个展项目包括“Spoken Leaves” (Matèria Gallery,罗马,2024),“横断涟漪纪:我在说从深海听来的几个词”(千高原艺术空间,成都,2022),“争执”(成都当代影像馆,成都,2020),“他乡异客”(瑞士巴塞尔 LISTE,2019)。

于渺

研究者、策展人和影像创作者。她近三年来的研究集中在能源文化和生态诗学,通过策展、影像、写作和教学这四种方式展开。于渺曾获得第十四届AAC艺术中国年度策展人提名奖、 2018年YISHU当代艺术批评奖、2017年Tate Modern亚洲研究旅行奖和2015年CCAA当代艺术批评奖。于渺的影像在巴黎高等美院美术馆、歌德学院、时代美术馆、时代艺术柏林、德国Wolfsburg美术馆、马德里索菲亚王后艺术中心展出,并曾在伦敦大学、考陶尔德艺术学院、金匠学院、北京大学、中央美术学院、中国美术学院、加州艺术学院、Pirelli HangarBicocca美术馆等机构做关于她相关研究的专题演讲。她的写作在Afterall、Art Review Oxford、Artforum、信睿周刊等媒介上发表。

参与方式

点击预约视频号

或扫码进入假杂志哔哩哔哩直播间

书单推荐

过往展览

Go East Project × 黄昏黎明俱乐部(DDC)

第一回展:好奇心 (Curiosity)

时间:2014.11.08 -2014.12.09

地址:黄昏黎明俱乐部(DDC)(北京 东城区 山老胡同14号)

参展艺术家:胡晓琴、黄东黎、九口走召、Kayan Kwok、李超瑜、李毓琪、林味熹、马寅妮、吴舢锟、杨青青

开幕嘉宾乐队:自画像乐队

策展人:何伊宁

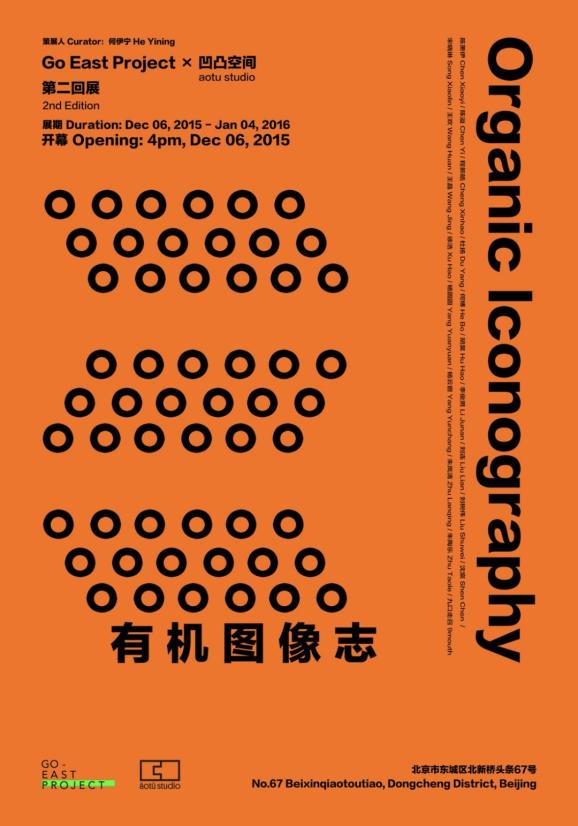

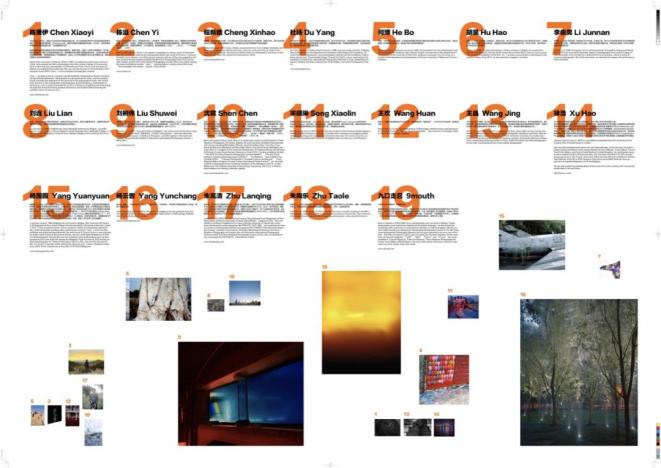

Go East Project × 凹凸空间

第二回展:有机图像志(Organic Iconography)

时间:2015.12.06 -2016.1.04

地址:凹凸空间(北京市东城区北新桥头条67号)

参展艺术家:陈萧伊、陈溢、程新皓、杜扬、何博、胡昊、李俊男、刘连、刘树伟、沈宸、宋晓琳、王欢、王晶、徐浩、杨圆圆、杨云鬯、朱岚清、朱陶乐、九口走召

展览平面设计:沈宸

GEP logo设计:陈溢

Go East Project × UNDEF/NE (现BROWNIE PROJECT)

第三回展: 想像的丛林(Forest of Imagination)

时间:2016.11.26 -2016.12.15

地址:UNDEF/NE(上海市普陀区莫干山路50号6号楼105室,近西苏州路)

参展艺术家:陈荣辉、第五洋洋、姜宇欣、李超瑜、谭羽希、王青山、张家诚、赵谦、周仰

展览平面设计:Ree Lu

「假杂志」

透过图片、影像、文本、声音等介质关心本地和世界

杂志/出版/空间/活动

以实践表立场,示在场

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司