- +1

想象世界末日比想象资本主义末日更容易

[英]马克·费舍

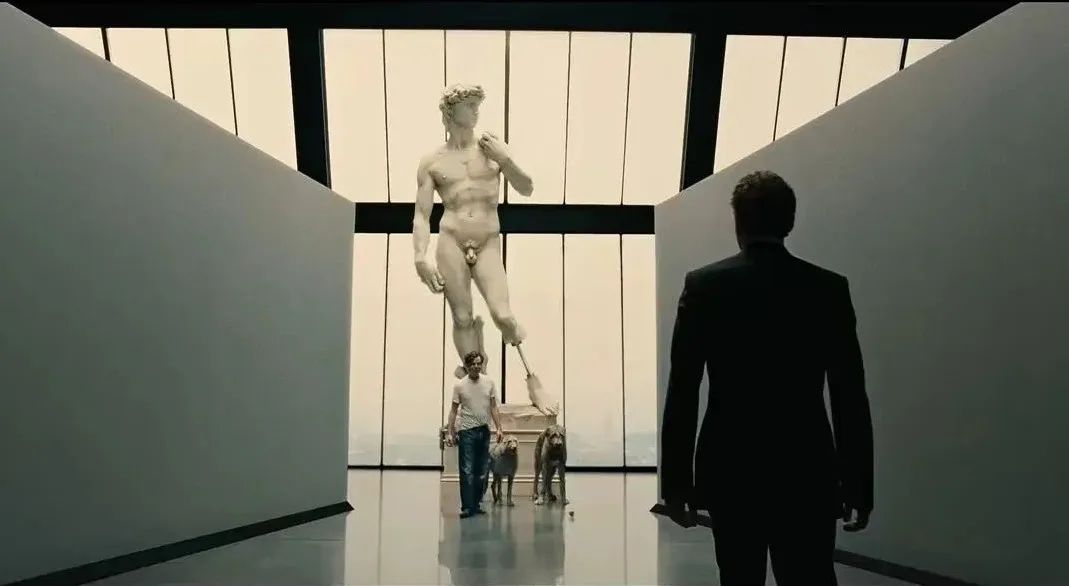

▲电影《人类之子》(2006)剧照

在阿方索·卡隆2006年的电影《人类之子》的一个关键场景中,克里夫·欧文扮演的角色蒂奥(Theo)到巴特西发电站找一个朋友。如今,这个地方在某种程度上既是政府大楼,又是私人收藏馆。这栋建筑本身就是翻新过的文物,里面保存着各种各样的文化珍宝——米开朗琪罗的《大卫》、毕加索的《格尔尼卡》、平克·弗洛伊德的充气猪。在这里,我们唯一一次得以瞥见躲起来避难的精英的生活。他们躲避的那场灾难引起了大规模的不育:整整一代人没有一个孩子出生。

蒂奥问:“要是没人看,这一切又有什么意义呢?”不能再拿子孙后代当借口了,因为不会有后代。

回答是虚无主义的享乐主义:“我试着不去想它。”

《人类之子》中的反乌托邦的独特之处在于,这种反乌托邦是晚期资本主义所特有的。这不是在反乌托邦电影中经常出现的那种熟悉的极权主义场景。在P.D.詹姆斯的原著小说中,民主被悬置了,国家由一个自封的管理人统治,但电影明智地淡化了这点。据我们所知,在一个名义上依然民主的政治结构中也可以贯彻无处不在的专制措施。反恐战争已经让我们做好了迎接这一发展的准备:危机的常态化产生了这样一种情况,在这种情况下,废除为应对危机而引入的措施变得不可想象(这场战争什么时候才会结束?)。

在观看《人类之子》的时候,我们不可避免地会想起被归到弗雷德里克·詹姆逊和斯拉沃热·齐泽克名下的那句话,即想象世界末日比想象资本主义末日更容易。这句话准确地捕捉到我所说的“资本主义现实主义”的意思,即这样一种普遍的感觉:资本主义不但是西方唯一可行的政治经济系统,而且,如今,就连给它想象一个合乎逻辑的替代选择也不可能了。曾经,反乌托邦电影和小说是对那种想象行动的演练——它们描绘的灾难起到了叙事托词的作用,因为灾难,所以出现了不同的生活方式。

在《人类之子》中不是这样。它展现的世界看起来更像是对我们的世界的推进或加剧,而非其替代选择。在它的世界中,和在我们的世界中一样,超级威权主义和资本绝非不可兼容:拘留营与特许经营的咖啡店共存。在《人类之子》中,公共空间被抛弃了,被无人清理的垃圾和寻迹而来的动物占据(在电影中,一个特别引人联想的场景就发生在一所废弃学校,一头鹿从中奔跑而过)。新自由主义者,资本主义现实主义的典范,庆祝公共空间的毁灭,但是,和他们明面上的希望相反,《人类之子》中,国家并没有消亡,而只是被剥去了其军事和警察等核心功能外的一切功能。(我说“明面上的”希望是因为,即便在意识形态上痛斥国家,新自由主义还是在暗中仰赖国家。在2008年银行危机期间,这点暴露得尤为清晰。当时,在新自由主义理论家的邀请下,国家匆忙下场以维护银行系统。)

《人类之子》中的灾难既不是未来的,也不是已经发生的。相反,人们正在经历它。灾难没有一个准确的时间点;世界没有轰然坍塌,它熄灭,瓦解,逐渐分崩离析。灾难发生的原因,没人知道;它的原因在遥远的过去,和当下没有一点儿关系,以至于它看起来就像是某个恶意的存在任意造成的:一次负面的奇迹,一个任何忏悔都不能化解的诅咒。只有通过一种同样无法预见的干涉才能消弭这一祸害。行动毫无意义;唯有毫无意义的希望才有意义。无助者的首要依仗——迷信和宗教,大量涌现。

可灾难本身又如何呢?显然,必须以隐喻的方式来解读不育的主题,把它看作另一种焦虑的替代。我想论证的是,我们需要从文化的角度来解读这种焦虑,而电影提出的问题是:在没有新事物的情况下,文化能持续多久?如果年轻人不再有能力生产惊奇,那会发生什么?

《人类之子》把这样一种想法——即很可能,未来只有重复和重新排列组合——和“末日已至”的怀疑关联起来。会不会以后都没有突破,没有“新的冲击”了呢?这种焦虑往往会造成一种两极摇摆:从微微地,像盼望救世主一样对“新事物一定会来”抱一线希望,到郁闷地相信“不会有任何新事物了”。关注的焦点从下一件大事转向了上一件大事——它发生多久了,它有多严重?

在《人类之子》的背景中隐约可以看到T.S.艾略特的影子。毕竟,电影继承了《荒原》的不育主题。电影结尾的梵语“shantih shantih shantih”与其说与《奥义书》中的“和平”有关,不如说更能让人联想到艾略特的碎片。也许,从中可以窥见另一个艾略特——《传统与个人才能》的作者艾略特——担忧的问题。在那篇论文中,艾略特先于哈罗德·布鲁姆,描述了正典与新事物之间的相互关系。新事物通过回应已经确立的事物才成其为新;而已经确立的事物也必须通过回应新事物重构自身。

艾略特的主张是,要是未来枯竭了,那我们甚至连过去都不会有。在不再被争议和修订的情况下,传统什么也不是。只被保存下来的文化根本就不是文化。电影中,毕加索的《格尔尼卡》的命运——它曾是反对法西斯暴行的悲愤号叫,如今却只是挂在墙上的装饰物——堪称典范。和电影中悬挂它的巴特西发电站一样,这幅画只有在剥夺了一切可能的功能或语境的情况下,才被赋予了“圣像的”(iconic)地位。当再没有新的眼睛来观看它时,文化物也就失去了它的力量。

我们无须等到《人类之子》中那个不久的未来来临,就能看到这种文化向博物馆藏品的转变。资本主义现实主义的力量就部分源于,资本主义容纳和消费先前所有历史的方式:其“等价系统”的效力。这个系统可以给所有文化物——无论它们是宗教圣像、色情作品还是《资本论》——一个货币价值。在大英博物馆逛逛,你就会看到这个过程的震撼画面。在那里,你会看到各种物从它们原本的生活世界被撕扯出来,堆到一起,就像聚集在铁血战士飞船的舱板上一样。在实践和仪式向纯粹审美对象的转化过程中,先前文化的信仰被客观地反讽化了,变成了人造物(artifacts)。因此,资本主义现实主义不是现实主义的特定类型;它更像是现实主义本身。就像马克思和恩格斯在《共产党宣言》中说的那样:

它把宗教虔诚、骑士热忱、小市民伤感这些情感的神圣发作,淹没在利己主义打算的冰水之中。它把人的尊严变成了交换价值,用一种没有良心的贸易自由代替了无数特许的和自力挣得的自由。总而言之,它用公开的、无耻的、直接的、露骨的剥削代替了由宗教幻想和政治幻想掩盖着的剥削。

资本主义就是信仰在仪式或象征解释层面崩溃后剩下的东西,而剩下的,只有在废墟和遗迹中跋涉的消费者-旁观者。

▲电影《后天》(2004)剧照

从信仰到审美、从介入到旁观的这个转变,被认为是资本主义现实主义的美德之一。通过声称——就像巴迪欧说的那样——“使我们摆脱过去的意识形态”激发的“致命抽象”,资本主义现实主义把自己呈现为一种保护——保护我们不受信仰本身带来的危险侵害。专属于后现代资本主义的那种“保持反讽距离”的态度据说能使我们免受狂热的诱惑。我们被告知:放低期望,是为保护自身不受恐怖和极权主义威胁而付出的微小代价。“我们生活在矛盾中”,巴迪欧说:

在我们面前,一种骨子里的不平等,只以金钱评价一切存在的野蛮事态被呈现为理想。但为了给自己的保守主义正名,既有秩序的支持者又不能真的说这种事态理想或美好。所以,他们决定反过来说其余一切都很可怕。他们说,当然了,我们的生活状况可能没有好到完美。但我们是幸运的,因为它不坏。我们的民主不完美,但它总比血腥的独裁好。资本主义不正义……我们任由数百万非洲人死于艾滋病,但我们不会发表种族主义的民族主义宣言。我们用飞机杀死伊拉克人,但我们不会像卢旺达大屠杀中的胡图人那样用砍刀割破敌人的喉咙,等等。

这里的“现实主义”和抑郁症患者的“丧”类似。后者相信,一切积极状态,一切希望都是危险的错觉。

德勒兹和加塔利对资本主义的描述,无疑是自马克思以来最令人印象深刻的。他们把资本主义描述为一种先前所有社会系统都无法摆脱的黑暗潜能。他们认为,资本是“不可名状之物”,是原始社会和封建社会“预先避开”的可憎之物。当资本主义真的到来,随之而来的,是文化的大规模去神圣化。资本主义是这样一种系统,它不受制于任何超越的法;相反,它拆解一切规则,为的只是基于临时的考虑重建它们。资本主义的界限不是由法令(fiat)来固定的,而是被务实地、即兴地定义(和重新定义)出来的。这就使资本主义很像约翰·卡朋特电影《怪形》中的那个东西:一个怪异的、无限可塑的实体,能够代谢和吸收它触及的一切。

德勒兹和加塔利说,资本是一幅“由以往一切构成的斑驳之画”;它是一种糅合了超现代和古代的奇怪混杂。在德勒兹和加塔利写下他们两卷本的《资本主义与精神分裂》后的那几年里,看起来,资本主义的去领土化冲动还只限于金融,而文化则由再领土化的力量主导。

当然,这种不适,这种没有新东西了的感觉本身并不新鲜。我们发现自己正处于弗朗西斯·福山在柏林墙倒塌后吹嘘的那个臭名昭著的“历史的终结”。福山的论题——历史随自由主义资本主义而达到巅峰——可能被广泛嘲笑,但在文化无意识的层面,它却被接受,甚至被假定为真。不过,要记住,甚至在福山提出这个论题的时候,那种认为历史已经抵达“终端海滩”的想法还不只是胜利主义的。福山警示说,他的光辉城市也会闹鬼,但他认为它的幽灵将是尼采式的。尼采在他最有先见之明的作品中描述了“一个时代里历史的过度饱和”。他在《不合时宜的沉思》中写道,“它会让一个时代陷入一种危险的、针对自己的反讽情绪,并随后陷入甚至更加危险的犬儒情绪”,在那种情绪中,一种超脱的旁观主义,“世界主义的指法”取代了介入和参与。这便是尼采之末人的状况,他见过一切,却又正因为这种(自我)意识的过度而变得颓废无力。

从某些方面来看,福山的立场是詹姆逊立场的镜像。众所周知,詹姆逊主张后现代主义是“晚期资本主义的文化逻辑”。他认为,未来的失败构成了一个后现代文化场景,正如他正确地预言的那样,这个场景将为拼贴和复兴所主导。考虑到詹姆逊已经令人信服地论证过后现代文化和消费(或后福特主义)资本主义中的特定倾向之间的联系,资本主义现实主义这个概念看起来可能完全没有必要存在。在某些方面也的确如此。我所谓的资本主义现实主义可以归入詹姆逊用理论论述的后现代主义范畴。然而,虽然詹姆逊花了很大的力气来澄清,但后现代主义依然是一个极具争议的术语,它的意义多而不定——多而不定是对的,只是不利于我们把事情说清楚。更重要的是,接下来我想论证,在詹姆逊描述和分析的那些过程中,有一些如今已经恶化得如此严重,并积习成癖,以至于在本质上发生了变化。

归根到底,与后现代主义相比,我更喜欢资本主义现实主义这个术语有三个理由。在20世纪80年代,当詹姆逊第一次提出他关于后现代主义的论题的时候,资本主义至少在名义上还有政治上的替代选择。而如今我们面对的,是一种更加深刻、更加无处不在的枯竭感,文化和政治的不育感。在英国,阶级对抗的断层线在1984—1985年矿工大罢工那样的事件中暴露得一览无余。矿工的失败是资本主义现实主义发展的一个重要时刻,至少在象征维度上,和它的实际影响一样重要。封矿的理由,确切来说,正是让它们开着“在经济上不现实”,而矿工则成了注定失败的无产阶级罗曼史中最后的行动者。20世纪80年代是争取和确立资本主义现实主义的时期,这时,玛格丽特·撒切尔的信条“别无选择”——如果要用一句尽可能简洁的口号来表达资本主义现实主义的话,那就是它了——成了一个野蛮地自我应验的预言。

其次,后现代主义会涉及与现代主义的某种联系。詹姆逊关于后现代主义的研究始于阿多诺等人抱有的那个想法,即现代主义仅凭其形式上的创新就具有革命的潜能。相反,詹姆逊看到的情况则是,现代主义的主题被纳入大众文化(比如说,突然,广告中出现超现实主义的技法)。在具体的现代主义形式被吸收和商品化的同时,现代主义的信条——据说,现代主义信奉精英主义及其独白式的、自上而下的文化模式——又在“差异”“多样性”的名义下遭到质疑和拒绝。资本主义现实主义不再上演这种与现代主义的对抗。相反,它视现代主义的彻底失败为理所当然:如今,现代主义是这样一种东西,它可以周期性回归,但只可能作为一种被冷藏的审美风格,而绝不可能作为一种生活理想。

再次,自柏林墙倒塌以来已经过去了整整一代人的时间。在二十世纪六七十年代,资本主义不得不面对怎样遏制和吸收来自外部的能量的问题。如今,事实上,它面临相反的问题;在太过成功地吸收外部性之后,它该怎样在没有一个它可以殖民和占有的外部的情况下继续运作呢?对欧洲和北美大多数20岁以下的年轻人来说,“资本主义之外,别无选择”甚至不再是一个问题。资本主义无缝地占据了可思考的视野。詹姆逊曾惊恐地告诉我们,资本主义是怎样深入无意识的;如今,资本主义已经殖民了人们的梦想式生活这个事实是如此地稀松平常,以至于不值得评论。把不远的过去想象为某种堕落前的充满政治潜能的状态,是危险且具有误导性的;对商品化在20世纪文化生产中起到的作用念念不忘也一样。可“盗用”(détournement)和“回收”(recuperation)之间、颠覆与吸收之间的古老的战看起来已经打完了。

如今我们面对的,不是对之前看似具有颠覆潜能的材料的吸纳(incorporation),而是对它们的预纳(precorporation):资本主义文化预先设计和塑造人们的欲望、渴望与希望。比如说,我们看到,资本主义文化设立了固定的“另类”或“独立”文化区,这些区域没完没了地重复旧的反叛和争论姿势,就像是第一次这么搞一样。“另类”和“独立”指的不是主流文化之外的某种东西;相反,它们是主流内的风格,事实上更是唯一的风格。

在呈现这个僵局(并与之斗争)上,没有人比科特·柯本和涅槃乐队做得更好了。在其极度的倦怠和无对象的愤怒中,柯本看起来疲惫地表达了在历史之后的一代人的沮丧,他们的每一个举动,甚至在发生之前,就已经被预料,被追踪,被买卖了。柯本知道自己不过是构成景观的又一个部分,在MTV上没有什么比抗议MTV的效果更好的了;他知道自己的每一个举动都是事先写好脚本的套路,他知道甚至意识到这点也是套路。使柯本无力的正是詹姆逊描述的那种绝境:和普遍而言的后现代文化一样,柯本发现自己置身于“这样一个世界,在这个世界中,风格上的创新不再可能,剩下的只有模仿死去的风格,借想象的博物馆中的风格的面具和声音说话”。在这里,甚至成功也意味着失败,因为成功仅仅意味着,你是喂养系统的新肉。但涅槃乐队和柯本高度存在主义层面上的愤怒属于一个更古老的时刻;接替他们的,是一种毫无顾虑地复制过去形式的拼贴摇滚。

柯本之死,确认了摇滚的乌托邦和普罗米修斯之野心的失败与被收编。他死时,摇滚就已经在嘻哈面前黯然失色了,而嘻哈在全球取得成功的前提,正是我在上文中提到的那种资本的预纳。对多数嘻哈来说,一切认为青年文化可以改变一切事情的“天真”希望,都被对一种野蛮简化的“现实”的冷静接受所取代。西蒙·雷诺兹1996年在《导线》杂志上发表的一篇论文中指出:

在嘻哈中,“真”有两层意思。首先,它意味着本真的、不妥协的音乐,这种音乐拒绝向音乐工业出卖自己,拒绝为跨界而软化自己要传递的信息。“真”也指音乐反映某种由晚期资本主义的经济不稳定、制度化的种族主义、警察对青年与日俱增的监控和骚扰构成的“现实”。“真”意味着“社会”之死:它指的是,在利润增加后不提高报酬或改善福利反而……裁员(解雇长期劳动力,以创造一个由没有福利或工作保障的兼职人员和自由职业劳动者构成的流动就业池)的公司。

最终,正是嘻哈对第一种真——“不妥协”——的表演,使它能够轻易地被第二种真,也就是晚期资本主义经济不稳定的现实,吸收。事实证明,在后者那里,这样的本真性特别有市场。匪帮说唱(Gangster rap)既不像它的许多支持者声称的那样,只是反映了先前存在的社会状况;也不像它的批评者主张的那样,是直接引发那些状况的原因——相反,嘻哈和晚期资本主义的社会场域相互作用的回路,是资本主义现实主义惯用的手段之一。

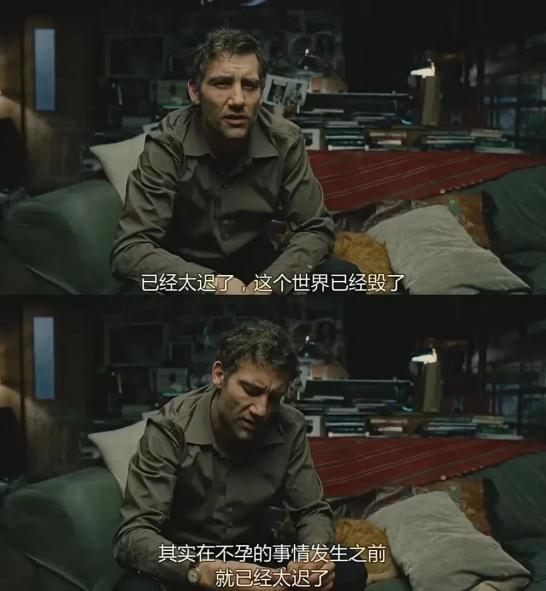

资本主义现实主义正是借此将自己变成一种反神话的神话。嘻哈与像《疤面煞星》《教父》《落水狗》《好家伙》《低俗小说》那样的黑帮电影之间的亲和性,源于它们共同的主张。它们都声称自己剥去感伤幻想,看清了世界的“真相”:一场霍布斯式的一切人对一切人的战争,一个充斥着永恒剥削和普遍罪恶的系统。雷诺兹写道,在嘻哈中,“现实点”(get real)就是要直面此种自然状态:在这个狗咬狗的世界里,你要么是赢家要么是输家,且大多数人是输家。

▲电影《低俗小说》(1994)剧照

在弗兰克·米勒的漫画和詹姆斯·艾尔罗伊的小说中,也可以发现同样的新黑色世界观。在米勒和艾尔罗伊的作品中,有一种去神话化的男子气概。他们假扮无畏的观察者,拒绝美化世界,这样他们才能把世界塞进超级英雄漫画和传统犯罪小说里的简单的伦理道德二元论中。他们对骇人听闻的贪赃枉法的执着,在某种程度上,与其说削弱了,不如说强调了这里的“现实主义”——哪怕这两位作者对残忍、背叛和野蛮的夸张强调很快成了哑剧。迈克·戴维斯1992年谈到艾尔罗伊时,写道:

在他的漆黑中,没有光可以投下影子,邪恶成了法庭上的陈词滥调。其结果,在感觉上,和里根-布什时代实际的道德质地很像:腐败过度饱和,人们不再为之愤怒,甚至对之失去兴趣。

然而这种脱敏本身,就是资本主义现实主义的一个功能:戴维斯假设,“黑色洛杉矶的作用”可能就是“认可里根人的出现”。

文字 | 选自《资本主义现实主义:私人情绪与时代症候》,[英]马克·费舍 著,王立秋 译,南京大学出版社,2024-03-03

编辑 | 选自电影《人类之子》(2006)、《后天》(2004)、《低俗小说》(1994)剧照

编辑 | 将然

原标题:《想象世界末日比想象资本主义末日更容易》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司